唐代宦官供奉官考

李 瑞 华

(北京师范大学 历史学院,北京 100875)

唐代宦官供奉官考

李 瑞 华

(北京师范大学 历史学院,北京 100875)

唐代宦官供奉官是不同于内侍省职事官或内诸司使的第三类称谓。主要有三种类型:一是专职供奉官,侍奉在君侧以备顾问应对,执行奉使宣谕等任务;二是内诸司使兼任供奉官,由于部分内诸司使供职内廷,兼任供奉官则可经常接近皇帝;三是荣誉赏赐的加衔。等级上,最迟在咸通年间基于服色,已形成紫衣供奉官、绯衣小供奉官,包括绿衣供奉人员在内的等级鲜明的序列。相应的身份地位和任务等不尽相同,体现了宦官供奉系统逐渐成熟完备。宦官供奉系统具有鲜明的“私”的特征,是唐代皇帝意图建立个人权威系统的尝试,也是唐代加强中央集权制的一项政治措施。

宦官;供奉官;小供奉官

唐代宦官侧近性问题历来为学界关注,其中众多研究成果涉及宦官供奉官。目前除日本学者友永植的《唐代供奉官考》,国内至今还未有一篇专门系统讨论唐代宦官供奉官问题的研究。宦官供奉官是不同于内侍省职事官或内诸司使的第三类称谓。学者根据“供奉”之意及宦官供奉官的行动踪迹,普遍认为宦官供奉官具有较强的侧近性,与皇帝保有较密切的私人关系。争议点主要表现在两个方面。其一是宦官供奉官在官制中的地位。有学者认为宦官供奉官、承旨等宦官名目为杂务小使,而多数研究并没有具体涉及宦官供奉官的地位。其二是宦官供奉官的属性问题。如宦官供奉官隶属的机构与职任范围,宦官供奉官是官职、使职还是加衔,目前还没有定论。总体来看,囿于资料匮乏,研究停留在制度层面下对宦官职位的静态描述,忽略对任职人选和背景的探讨;文献利用上则侧重于搜罗传世文献,对出土文献如石刻资料和《记室备要》等利用不充分。

一、宣徽院供奉官的人员构成

唐代凡称供奉者,一般是指侍奉在皇帝身边的人,如两省官员内供奉、台谏内供奉、翰林供奉、武则天时期的控鹤监供奉、佛教大德的内供奉以及宦官的宣徽院供奉官等。

在唐代文献中称作“供奉官”的一般为两类人,一类是文臣供奉官,一类是宦官供奉官。正史所见最早的宦官宣徽院供奉官在唐穆宗长庆三年(823)四月,据《资治通鉴》载:

(长庆三年,四月)丙申,赐宣徽院供奉官钱,紫衣者百二十缗,下至承旨各有差。[1]卷二四三,7825

这则史料经常被学者引用,日本学者友永植认为宣徽供奉官范围很广*参见[日]友永植《唐供奉官考》载《史学论丛(第38号)》,2008年,但是他根据传世文献中所载宦官李敬实的资料认为早期供奉官就是泛指内诸司使,实则有误,笔者会在下文探讨。,笔者对此表示认同,宣徽院供奉官实际上包含一系列等级高低不同的宦官。宣徽院为唐后期所置,有南、北二院,以宦官充宣徽使与副使。王永平先生将唐代宣徽使的职能归纳为三项,其中一项是掌管宦官名籍,包括供奉于内廷的各种技术人员[2]。宣徽院供奉官名籍也会受到宣徽使的管理,带“宣徽”二字亦可同文臣供奉官区别。

囿于文献的不足,宦官供奉官起于何时已不可知,目前墓志所见最早的宦官供奉官是唐德宗贞元二十年(805)供奉官梁元翰以及唐宪宗元和初(806)任命的供奉官许遂忠[3]二六四许遂忠,678-680、仇士良[4]卷七九〇,8271-8274、王文干[5]会昌〇三七,2237-2238与李辅光[5]元和〇八三,2007-2008四人。从服色等级来看四人均不同。王文干在宪宗登基时先授供奉官,之后才赐朱绂银章;许遂忠的供奉官与朱绂同授;仇士良则与紫金鱼袋同授;李辅光在任供奉官之前则已是金章紫绶。四人虽为同一时期的供奉官,但服色等级差距较大,可见宦官供奉官品阶范围较广。从年龄来看,李辅光63岁,梁元翰18岁,王文干15岁左右*根据王文干墓志志文,宪宗登基时“年始童舞”,《礼记·内则》有“十有三年学乐,诵诗,舞勺。成童,舞象,学射御”。童舞一般是13-15岁的男子。,许遂忠25岁左右,仇士良26岁,除李辅光外均较年轻。可见同是供奉官,年龄差距巨大,官品差距悬殊,反映宦官供奉官的等级、品阶、年龄范围很广。

二、宦官供奉官的职能、等级与属性再探

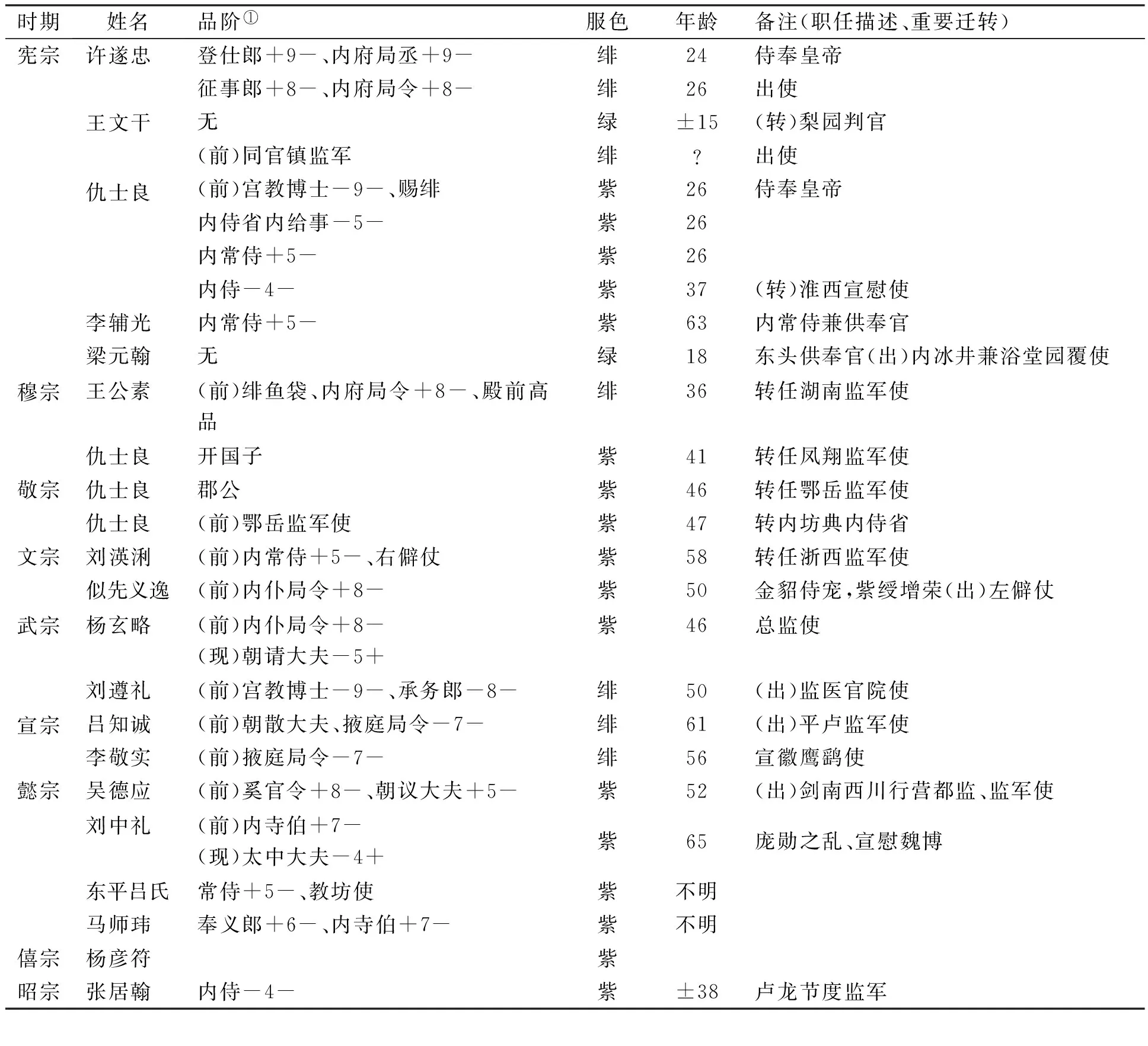

传世文献中多有供奉官奉旨宣谕的记载,然而仅仅通过这些史料还不能够清晰认识宣徽院供奉官具体的等级情况,笔者试着统计了墓志中的宦官供奉官(见表1)。

表1 宦官供奉官品阶、服色、年龄表*本文宦官供奉官墓志出自:《唐代墓志汇编》《唐代墓志汇编续集》《全唐文补遗》《文苑英华》《西安碑林博物馆新藏墓志汇编》《西安碑林博物馆新藏墓志续编》。

①根据王文干墓志志文,宪宗登基时“年始童舞”,《礼记·内则》有“十有三年学乐,诵诗,舞勺。成童,舞象,学射御”。童舞一般是 13 - 15 岁的男子。

从品阶来看,除了少数几人品阶为五六品外,大部分为七品到九品;从服色来看,除了宪宗朝的梁元翰为绿衣的东头供奉官,王文干为绿衣供奉官外,其他宦官供奉官均是绯服或紫服。墓志所见的供奉官的范围不如前引穆宗时期宣徽院供奉官范围广泛,尤其绿衣供奉官罕见,且笔者发现宣徽承旨、宣徽库家一般会在墓志中直接点明身份而不称供奉官*承旨宦官,如孟秀荣墓志载宝历三年(827)赐绿、充东头承旨、上骑都尉,参见《二九七唐故振武麟胜等州监军使给事郎行内侍省内仆局丞员外置同正员上柱国赐绯鱼袋武威郡孟公府君墓志铭并序》,出自《西安碑林博物馆新藏墓志汇编》,第765-767页。同景信墓志载,大中五年(851)宣徽承旨、朝请郎、宫教博士员外置同正员,尚未赐绯,参见《唐故朝议郎行内侍省宫闱局丞员外置同正员上柱国同(国政)府君墓志》,出自《唐代墓志汇编》,大中〇六二,第2297页。关于宣徽库家,李锦绣搜集了出土文献中“库家”的资料,详见氏著《唐代财政史稿(第四册)》,第389-390页。笔者补充一位,宦官樊仲文,墓志载赐绿,授库家官阶,参见《唐故宣歙监军使中散大夫行内侍省内府局令员外置同正员上柱国上党县开国子食邑五百户赐紫金鱼袋南阳府君樊公墓志铭》,出自西安市长安博物馆编:《长安新出墓志》,文物出版社,2011年版,第300-303页。。此外,《记室备要》载有小供奉官与供奉官的职任与服色等信息,服色上分别是绯服和紫服,可知虽然宣徽院供奉官人员众多,但是一般只有达到绯服才被称为供奉官,绿衣宦官往往只是宣徽院的供奉人员而不称供奉官。本文的研究主要就绯服、紫服的宦官供奉官展开,绿衣宣徽院供奉人员暂不讨论。

(一)小供奉官

小供奉官不见载于传世文献和墓志石刻。除已发现刻有“小供奉官”的两件法门寺金银器外,较详细的记载只见于敦煌本《记室备要》。《记室备要》共分三卷,是宦官监军使太原王公的记室参军郁知言撰写,内容是给皇帝、皇后、太子及朝中南北司官员、同僚的文范。《记室备要》中卷记载的是给北司宦官系统的文范。供奉官前后目录载:“贺牛羊使、诸司使答、诸道监军使答、贺供奉官及答语、贺小供奉官及答语、贺赐紫及答语、贺赐绯及答语……”[6]98-100

在“供奉官”之后又有“小供奉官”条,由此可知小供奉官很可能是等级低于供奉官的同类职任。“贺小供奉官”条载:

厶官华族英胤,圣代宏才;俊特超奇,雅量光绝;威仪可尚,旨趣难方。今者宠异时伦,恩逾侪列;荧煌朱绂,已出群班;显赫银章,更升殊品。常亲凤辇,偏近龙颜;言会帝心,动谐天意。自是昭宣人望,显布声华;大賛云雷,弘敷两露;凡居中外,同仰风猷,岂独庸愚;窃瞻清重,其于欢抃,实倍常情。[6]100

“荧煌朱绂,已出群班;显赫银章,更升殊品”点明小供奉官的官阶服色等级是朱绂银章,“常亲凤辇,偏近龙颜;言会帝心,动谐天意”指出小供奉官皇帝身边近侍的身份。通篇来看,强调品阶和与皇帝的个人关系,从侧面说明小供奉官侍奉于皇帝身边,没有具体职任的情况。

小供奉官亦见于法门寺地宫出土唐代文思院监造的金银器錾文。文思院始建于唐宣宗大中八年(854),推断为光化初年(898)至光复四年(904)之间的唐与回鹘两国交易文书的敦煌遗书S8444号文书上有“内文思使之印”*文书最早可见于[日]土肥义和著、刘方译:《敦煌发现唐、回鹘交易关系汉文文书残片考》,载《西北民族研究》1989年第2期。译自《中国古代の法と社会·栗原益男先生古稀纪念论集》,东京汲古书院,1988年版。文书年代推断参照李德龙:《敦煌遗书58444号研究——兼论唐末回鹘与唐的朝贡贸易》,载《中央民族大学学报》1994年第3期。,唐代文思院是主管制造金银器的机构,其长官为文思院使*关于文思使的研究,气贺泽先生系统考察了法门寺出土的《衣物帐》,并专门探讨了文思院的地位,认为文思院隶属于内库,且形成了“文思使—文思副使—文思判官”这一中枢。[日]气贺泽保规:《法门寺出土の唐代文物とその背景—碑刻「衣物帳」の整理と分析から—》,载于砺波护编《中国中世の文物》,京都大学人文科学研究所,1993年版,第581-641页。赵雨乐认为其职能“除了专掌宫廷帝后之御服、器物外,更由于管理工作制品之资源调配,以至能监临回鹘天睦可汗之朝贡贸易”。参见赵雨乐《唐宋变革期之军政制度——官僚机构与等级之编成》第二章《唐代内诸司使之权力构造》,第66页。。法门寺地宫共出土各类唐代金银器121件,有錾文的21件,9件刻有 “文思院造”錾文,其中有2件载有咸通十四年的文思院副使小供奉官虔诣负责监造金银器之事,錾文刻有“打造匠臣安淑□、判官赐紫金鱼袋臣王全护、副使小供奉官虔诣、使左监门卫将军臣弘悫”[7]与“打造小都知臣刘维钊、判官赐紫金鱼袋臣王全护、副使小供奉官虔诣、使左监门卫将军臣弘悫”[7]。

小供奉官虔诣又可见于1990 年在山西繁峙县出土的一件银盘,刻有 “咸通十三季文思院造一尺二寸银白成圆合盘一具,重壹拾斤,展计壹佰陆拾两贯,打造小都知臣陈景夫、判官高品臣刘虔诣、副使高品臣高师厚、使臣弘慤(悫)”等字样[8]。值得注意的是咸通十三年到咸通十四年小供奉官刘虔诣的职衔变化,即由“判官高品”到“副使小供奉官”。

高品宦官亦是侍奉皇帝的宦官,并有单独的高品院。根据笔者硕士论文的分析,高品宦官与赐绯同时。以此推断同是绯服的侍奉人员,小供奉官的等级应高于高品宦官。总之,供奉官往往享有较高的荣誉地位,之下还设置有小供奉官,在赐绯时得以进入皇帝的近侍队伍中。至于为何墓志无“小供奉官”的相关记载,推测其一是小供奉官这一具体职衔出现较晚,体现了内侍系统逐渐完备,等级逐渐细化;其二是墓志书写较随意,志文的“供奉官”实际上可能泛指供奉官、小供奉官。

(二)供奉官

《记室备要》并未直接指出供奉官的服色,考虑到小供奉官同供奉官的等级差异,以及晚唐宦官等级往往根据服色加以区分*笔者在查询宦官赏赐的相关记载也发现服色赏赐已经成为重要的赏赐手段,徐成认为中晚唐时期服色标志作用已经大于散官了,参见氏著《〈唐重修内侍省碑〉所见唐代宦官高品、内养制度考索》,载《中华文史论丛》2014年第4期。。供奉官为紫服的可能性极大。供奉官的职任特点亦反映在《记室备要》中。有关供奉官的内容可见于《记室备要》的“贺供奉官”条。“贺供奉官”条载:

厶官道德尊崇,令望光远,佐尧匡舜,勋业巍峨;戴日扶天,恩荣显赫。累获藩篱之命,久扬休畅之风。今者重拜凤书,更宠龙扆;供承睿泽,祇奉圣颜,两露霑襟,烟霞满袖;永居柱石,弥固乾坤;中外咸扬于私心,遐迩悉欢于公论。[6]100

“累获藩篱之命,久扬休畅之风”与后文的“两露霑襟,烟霞满袖”是对供奉官出使任务的描述。“供承睿泽,祇奉圣颜”则强调了供奉官近侍皇帝的特点。辅佐皇帝和负责出使这两方面的职任表述和墓志记载相吻合。之后相应的“答”同样点明了宦官供奉官侍奉于皇帝身边以及代表的荣誉地位。供奉官与小供奉官二者的职责似乎有不同的侧重,供奉官强调对皇帝的辅佐和执行出使藩镇的使命,小供奉官则更强调品阶和与皇帝的个人关系。

法门寺出土石刻《志文碑》和《物帐碑》亦可见到供奉官的身影。《志文碑》载供奉官李奉建参与迎接佛骨舍利:

十四年三月二十二日,诏供奉官李奉建,高品彭延鲁、库家齐询敬、承旨万鲁文与左右街僧清澜、彦楚,首座僧澈惟应,大师重谦、云颢、慧晖等,同严香火,虔请真身。[9]11-12

李奉建作为供奉官是迎接佛骨舍利的领头人,品阶等级及皇帝对其的信任自不待言。法门寺地宫前室东壁刻有“文思使右领军上将军杨复恭”[10],杨复恭亦是供奉官。《物帐碑》载其供奉香炉一枚,“银白成香炉一枚并承铁,共重一百三两、银白成香合一具,重十五两半。以上供奉官杨复恭施”*释文可参见[日]气贺泽保规:《试论法门寺出土的唐代文物与“衣物帐”》,载《文博》1996年第1期。另据大唐西市博物馆藏墓志载,杨复恭于咸通六年(865)撰有《唐故前染坊使中大夫行内侍省宫闱令上柱国赐紫金鱼袋王(彦真)墓志铭并序》,当时杨复恭的任职为宣徽南院供奉官、朝请大夫、行内侍省宫闱局令、上柱国、赐紫金鱼袋。因此自咸通六年至咸通十五年杨复恭为供奉官。,单独一人供奉金银器并刊刻于碑,凸显了供奉官的身份等级。

三、宦官供奉官的属性

《全唐文》卷七百二十六载有崔嘏所写“授内诸司及供奉官叙阶制”:

敕:设堂陛所以辨等威,置阶级所以彰贵贱。苟可授者,吾无爱焉。尔等或司我繁重,夙夜无违;或侍吾左右,勤劳不懈。而皆温和植性,廉洁终身。方将委以腹心,岂止加于爵位。尔其率职以事上,用降以持满,勿以贵而骄人,无以高而自忽。保兹贞吉,以永休光。可依前件。[4]卷七二六,7483

关于崔嘏,《全唐文》载“崔嘏字干锡,举进士。复以制策历邢州刺史,改考功郎中,擢中书舍人。李德裕斥为崖州司户,坐书制不深切,贬端州刺史”。友永植根据崔嘏仕宦经历推测这则敕文应该是崔嘏中书舍人在任时起草,即会昌四年(844)任邢州刺史至大中二年(848)贬为端州刺史这段时间。从题目就可以确定最晚宣宗初年时内诸司使和供奉官性质已明确不同。

上文的“尔等或司我繁重,夙夜无违;或侍吾左右,勤劳不懈”点出了内诸司使和供奉官的区别,供奉官的主要职能就是侍奉在皇帝身边,因而即使出使也是暂时的,重心仍在内朝。再如宦官吕知诚宣宗大中七年加供奉官,之后墓志载“天子思近侍之劳,充平卢监军使”[11]大中〇六三,1015-1016,亦足见供奉官的近侍特征。

从《记室备要》也可推断供奉官是不同于内诸司使的职任。《记室备要》中卷各条目如下:

贺中尉、贺军容及答语、贺长官及答语、贺两军副使、贺飞龙使、贺内院使、贺飞龙副使、贺内园使、贺庄宅使、贺宣徽使、贺仗内令、贺翰林使、贺西院直公、贺总监使、贺琼林大盈库使、贺牛羊使、诸司使答、诸道监军使答、贺供奉官及答、贺小供奉官及答、贺赐紫及答、贺赐绯及答、贺赐绿及答……[6]98-100

参考《记室备要》全文的书写习惯,类别相同的排列在一起,等级由高到低。再根据行文内容尤其是答语可以发现,答语当紧附在相应的贺词之后,那么针对“内诸司使”的答语出现在“供奉官”条前,反映了供奉官与之前所载的内诸司使不同。明确供奉官的性质,还需要参考墓志资料。

根据墓志统计,宦官任供奉官有两种类型:“供奉官+职事官”如李辅光“迁内常侍兼供奉官”[5]元和〇八三,2007-2008,“供奉官+使职”如吕氏宦官“教坊使紫服、兼供奉官”[3]817-819。中晚唐时期职事官逐渐阶官化,只指示品阶和俸禄而无具体职任,那么“供奉官+职事官”可以理解为专职供奉官。从许遂忠的“抵卫龙銮,以旌功业”与王文干的“使于四方,善于专对”可见,宦官供奉官任职期间负责近身侍奉和临时出使。

至于“供奉官+使职”,其一,由于墓志记载的随意性,不一定被墓志准确记录。例如李敬实墓志,“充宣徽鹰鹞使,加供奉官。……至十一年正月,加紫绶金章。……至冬初,除内园栽接使”,墓志未载其任内园栽接使时是否是供奉官。然而《东观奏记》载:“宰臣郑朗自中书归宣平私第,内园使李敬实衢路冲之,朗列奏。上诏敬实面语,敬实奏:‘供奉官例不避。’”[12]126-127可见李敬实任内园栽接使时仍然是供奉官,但是从墓志文字却不能判断。

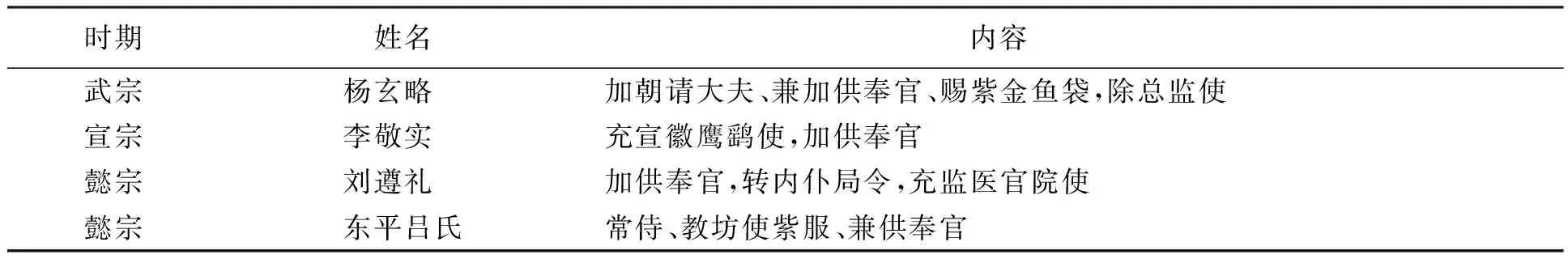

其二,并非所有的使职都能够兼任供奉官,需要视使职的属性而定。比如王文干任供奉官后,“改任栽接使”,志文载“垦园树果,殖地生苗”,可见已经离开供奉官的系统。仇士良在太和元年任供奉官后,被王守澄排挤而转“内坊典内”,志文载“秩清事简,优逸自娱”,可知已被剥夺供奉官,这从侧面反映出供奉官的重要性(目前四位宦官墓志中明确载有任职宦官供奉官同时兼有其他使职,见表2)。

这四人的使职均供职于内廷,兼供奉官的目的似乎正如供奉官的特点即得到接近皇帝的机会,而除此之外所见的其他供奉官大部分应该是专职供奉官,长期侍奉在皇帝身边。统观上文,已经从多角度证明供奉官的设置意义在于可以近距离接近皇帝,其实无论宦官、文臣、佞幸、佛教大德等,均有需要近身侍奉皇帝的人员,虽然名称各有不同但无疑均是供奉人员。

从任职次数来看,任职次数不等,一般多担任一次。多次担任宦官供奉官的情况最典型的例子就是仇士良,其墓志所载“八加供奉官”,可见供奉官具有时效,并非终身制。宦官供奉官的任职虽然具有期限,但墓志文字很少记载具体的迁转时间,即使有具体的时间也很难判断离职的时间,因而普遍的具体任职期限不得而知。

表2 任职宦官供奉官同时兼有其他使职统计表

供奉官可以作为荣誉头衔赏赐,典型的例子是宦官吴德应。有限的墓志资料中吴德应的墓志是唯一一篇在墓志结衔处标明其供奉官身份的,结衔为《唐故供奉官银青光禄大夫行内侍省奚官局令上柱国赐紫金鱼袋吴府君墓志铭并序》[13]157-159。根据墓志记载,吴德应咸通五年(864)任供奉官,当年秋天改授剑南西川行营都监,后兼充剑南西川监军以及内粮料使。咸通七年(866)因南诏复寇岭州,西川节度使李福因镇守不利被贬黜,吴德应回朝于七年季夏“届于章陵之任”,即被贬于唐文宗章陵。一年后卒,懿宗“复其金紫,俾如旧秩”。吴德应结衔的“供奉官”似乎同金紫一般,成了一种荣誉的象征。

四、结语

宦官作为中国皇权政治的产物由来已久,“自书契已来,不无阍寺”。宦官由于近侍宫闱,染指政治乃至于掌控朝政等事常备载史册。宦官供职于内廷,在空间位置上接近皇帝,因而宦官群体经常被学者定义为“侧近集团”。

唐前期武则天临朝以及韦后安乐公主专权,女祸的发展导致后宫宫官势力大涨。直到玄宗登基,中宫政治转向帝王政治,内侍省宦官成为帝王重用的权力工具[14]。而在玄宗朝,随着中央集权的强化,唐代政权逐渐内廷化,翰林院和内诸司使侵夺了原有官僚体制下的部分官僚的原有权利[15]89-116。

随着唐代政权逐渐内廷化,皇帝意图建立以个人权威为中心的系统,这种相对于“公”性质的官僚权威而言,显然带有很强“私”性质。如此则易于理解,唐代宦官群体权势的膨胀并非偶然。宦官插手政治、军事事务,权力基本来自于皇帝授权,大部分是基于皇帝对宦官的信赖,是顺应中晚唐政治局势发展的必然结果,是皇帝建立个人权威系统的尝试,也是加集中央集权的一项政治措施。例如,德宗时期命宦官分领神策军,这支由朝廷直接掌握的、有战斗力的武装力量正是军事上建立个人权威的尝试。而在内廷建立一个直接听命于自己的侧近侍奉系统,则是建立个人权威系统的又一尝试。然而随着宦官权势的膨胀,皇帝亲手建立起的宦官侧近供奉系统在实际运作中的效果却渐不尽如人意。

受到史料的限制,我们目前还无法判断小供奉官出现的时间,但是可以通过《记室备要》推测中晚唐时期的宦官供奉官因为品阶等级不同,近身侍奉皇帝时,虽然没有十分明确的区分,但身份地位和任务不尽相同,体现了逐渐细化和成熟化的过程。

无论是传世文献还是墓志石刻,现在留存下来的宦官供奉官的记载稀少,因而不能全面掌握其前后变化的具体情况,希望日后随着更多资料的发现,可以继续展开对该问题的论述。

[1]司马光.资治通鉴[M].北京:中华书局,2011.

[2]王永平.论唐代宣徽使[J].中国史研究,1995(1).

[3]赵力光,等.西安碑林博物馆新藏墓志汇编[M].北京:线装书局,2007.

[4]董诰,等.全唐文[M].北京:中华书局,1983.

[5]周绍良,主编.唐代墓志汇编[M].上海:上海古籍出版社,1992.

[6]赵和平.敦煌表状笺启书仪辑校[M].南京:江苏古籍出版社,1997.

[7]韩伟.法门寺地宫金银器錾文考释[J].考古与文物,1995(1).

[8]李有成.繁峙县发现唐代窖藏银器[J].文物季刊,1995(1).

[9]吴钢,等编.大唐咸通启送岐阳真身志文碑[M]//全唐文补遗(第一辑).西安:三秦出版社,1994.

[10]张晓娟.法门寺塔地宫出土《物帐》《志文》碑题名小考[J].文博,2005(2).

[11]周绍良,主编.唐代墓志汇编续集[M].上海:上海古籍出版社,2001.

[12]裴庭裕.东观奏记[M].北京:中华书局,1994.

[13]杜文玉.唐代吴氏宦官家族研究[C]//唐史论丛(第二十辑).西安:三秦出版社,2015.

[14]赵雨乐.从宫官到宦官:唐前期内廷权力新探[J].九州学林,2004(1).

[15]王静.唐大明宫内侍省及内诸司使位置[C]//燕京学报新第16期.北京:北京大学出版社,2004.

[责任编辑:岳岭]

2016-05-10

李瑞华(1989—),女,陕西省西安市人,北京师范大学历史学院博士研究生,研究方向为隋唐史。

K242

A

1002-6320(2016)05-0030-05