彝族民间歌舞在边疆山区小学校园教学活动中的实践探究*

——以楚雄彝族自治州双柏县为例

杨国龙 杜涓(楚雄师范学院,云南 楚雄 675000)

彝族民间歌舞在边疆山区小学校园教学活动中的实践探究*

——以楚雄彝族自治州双柏县为例

杨国龙 杜涓

(楚雄师范学院,云南 楚雄 675000)

楚雄彝族是中国彝族的一个分支,歌舞是彝族人民生活中必不可少的一部分,其歌舞既记录了楚雄彝族历史的变迁,又蕴含着彝族人民生产、生活中深厚情感交流。将彝族民间歌舞融入当地小学校园教学及活动中既可以起到优化学生对音乐、舞蹈知识技能的理解的作用;还可以起到适应民族文化环境,克服“文化流失”,从艺术教育中寻找切入点,建立体现彝族文化特色的教学体系。

楚雄彝族;民间歌舞;小学;校园;教学;活动

一、彝族民间歌舞概述

楚雄州位于云南省中部,是人类发祥地之一,有着悠久的历史和灿烂的文化。楚雄彝族自治州境地势大致由西北向东南倾斜,东西最大横距175公里,南北最大纵距247.5公里。境内多山,山地面积占总面积的90%以上,其间山峦叠嶂,诸峰环拱,谷地错落,溪河纵横,素有“九分山水一分坝”之称。在云南众多少数民族中,楚雄彝族同样是一个能歌善舞的民族,歌舞是彝族人民生产、生活必不可少的一部分。

云南彝族的支系十分复杂,音乐也各有特色。聚居在楚雄州的彝族人群主要分布在高山坡梁间,由于地理环境、气候等因素的影响,该民族民间歌舞可以归纳为三种类型:一类是模仿人们劳作时的声音及动作,体现彝族人民生产劳作的动作姿态及声音音效。如狩猎、开山、收农作物、洗衣服等,表演起来活泼自如、热情奔放;第二类是模仿动物动作的歌舞;如老虎笙、小豹子笙,动作趣味活泼、诙谐幽默。第三类是模仿人同动物战斗的歌舞,这种舞蹈表现了彝族人民狩猎时果敢大胆的精神,体现了男子刚毅、强劲的特点;第四类是祭祀歌舞。如十二兽舞,祭母虎神等,这类古老的祭祀歌舞保留着楚雄彝族的地域、社会、文化和历史片段记忆,投射出楚雄彝族的社会历史文化、宗教信仰、生态环境、生产方式、文化形态及审美心理,进而展现了彝族社会民族精神、物质、制度、行为诸多方面的价值取向。

二、彝族民间舞蹈在校园中开展的可行性分析

“素质教育是我国实施新课标全面发展教育的最终落实,美育是素质教育的重要内容之一。在美育中音乐、舞蹈教育占有至关重要的地位,已经开始走进我国许多城市的中小学课堂中,也发挥了相应的积极作用”①。但偏远地方的少数民族地区音乐舞蹈教育仍面临着很多的困难。如缺乏专业教师;缺少教学活动开展的设备;山区学生渴望得到专业教师的指导,梦想“飞出”大山,登上舞台,展示自我,却又苦于没有专业教师进行系统指导等等的矛盾存在。

艺术教育是素质教育的有机组成部分,歌唱和跳舞同样应该在偏远山区的少数民族地区的小学生素质教育中得到落实。而将彝族民间音乐舞蹈元素有效迁移、渗透到到小学音乐、舞蹈教学活动当中,不仅使学生个体身心全面发展得到更进一步落实,也是少数民族地区落实素质教育理念下美育教育的最有机的素材。其具体意义体现如下:

首先,能培养学生的民族自豪感,提高民族自信心。通过对彝族民间歌舞的学习,不但能提高小学生的身体素质,还能够通过彝族歌舞的学习、表演来作为引导,了解音乐舞蹈的审美要求,以提高其审美能力,并能促使学生了解本民族音乐、舞蹈及其文化历史,进而激发学生民族自豪感,增强民族自信心。

其次,云南少数民族地区儿童大都不会说汉语,居住在山区的少数民族儿童尤其凸出,大都要到4年级左右,才能用汉语与汉族、或是非彝族的任教老师进行基本的沟通,双柏县大麦地的儿童也同样脱离不了这样的困境。由于不懂汉语,无法用汉语进行顺利的沟通,导致了学生不能充分理解课本知识和语汇等问题的存在。课题组通过课题开展研究,将彝族民间歌舞元素合理有效迁移、渗透进相应的教学、活动内容,不仅可以提高学生学习兴趣,也能够帮助学生理解一些句读、语汇,更能够建立良好的师生关系,达到教学目标。

三、双柏地区彝族民间歌舞在校园中开展现状、存在问题及成因

(一)开展现状、存在问题

课题组教师以楚雄州双柏县大麦地中心学校为主要研究对象,对双柏县所属的大庄中心校、妥甸一小等学校进行走访调查,了解到彝族民间歌舞在本地小学校园教学活动的开展情况以及存在的问题大致如下:

1.音乐课在各学校的开展情况及存在问题

长期以来,虽然双柏县教育局还是能够重视艺术课程的开展,可是在具体负责实施的各学校,落实艺术教育的力度就显得参差不齐了。具体表现在:其一,部分学校一个星期只安排一节音乐课,舞蹈课是没有安排进课表实施开展的;其二,虽然学校安排了音乐课程,但是,并不能够做到各学校均配有音乐、舞蹈专业的教师任教,大都是师范院校其它专业毕业的具有不多音乐的特长的教师兼任音乐、舞蹈教学。其三,即便在音乐课上,师生使用国家规定的音乐教科书,虽然教科书的每一个章节都有相应的教学目标及内容。但由于山区学校艺术教育教学设备的不足与师资力量的匮乏,教师的教学形式单一、教学方法单调,使得学生学习兴趣不强。如果涉及到相应的专业只是及技能,大多数教师也只会在多媒体上收集视频给同学们了解一下,不能够指导学生按照教学大纲规定落实让学生能够具体“掌握、运用”的要求。

2.在课间、课外活动及其它活动中的状况及存在问题

通过调查了解,双柏县各学校均在每日早上课间操活动中安排教师们创编的具有彝族歌舞元素的彝族歌舞操,以代替中小学广播体操的健身要求。课题组教师在跟随跳操的过程中观察了解到:该操共由四个组合动作合成,大致需要4分钟左右时间,虽然动作简单、易于接受,也能够达到广播体操活动肢体、强身健体的目标要求。但是五年级至初三的学生基本上采取应付的态度,唯有1至4年级的学生能够认真对待。

在课外活动方面,虽然国家对农村及山区学校加大了投入,基本上建成了少年宫开展特色活动的各类教室及投入了相应设备,但是,每周一个下午的学习、训练实践里,感兴趣及能够接受到学习的学生并不多。教师的训练指导也基本上是没有具体规划及缺乏系统性的。

在平时的晚会、运动会及六一儿童节等活动的组织中,能够看出学生们很喜欢这样的集会,也有不错的表现欲望和创造性,但同学们表演的节目基本上都是流行歌曲的演唱或齐唱、小品、相声、啦啦操一类的节目,很少有具有一定艺术价值及表现力的民族民间歌舞节目的表演。学生在每一次都是千篇一律的节目形式中参与活动和观赏,长此以往,学生对活动便失去了兴趣,而活动也没有真正实现其本该具有的,诸如“团结、协作,增强凝聚力”,“扩大视野、陶冶情操”等内涵目标,而参加活动成了不得以的行为。

(二)对存在问题的成因分析

1.音乐课上存在问题的成因

楚雄市双柏县地处滇中腹地,哀牢山脉以东,金沙江与红河系分水岭南侧。是国家级的贫困县。双柏县大部分行政区都处于山区地带,这些地方匮乏、落后的不仅仅是经济,教育的落后与师资的匮乏也相当明显的。这便带来了许多学校缺乏专职的音乐、舞蹈老师开展教学;不得以由其他学科教师兼职开展音乐、舞蹈课程,就不可避免的带来了由于受观念、精力等因素的制约,不仅造成了教学形式单一、教学方法单调的结果,也使得音乐课只能是走走过场,不能够指导学生按照教学大纲规定,落实让学生能够具体“掌握、运用”的要求。

2.在课间、课外活动及其它活动中存在问题的成因

虽然每个学校都会将彝族民间音乐、舞蹈元素创编成组合,以课间操的形式进行组织开展,以达到课间操活动肌体、强健体质的目的。但由于忽略了课间操乃集体性活动方式,整齐划一的队形、动作本省就失去了个性与特色的问题,导致学生在每天的重复往返中渐渐失去了兴致,出现了厌倦及懈怠的状况。

在课外活动方面,虽然国家对山区学校也配备了基本的教学设施及设备。但是不论是由专职音乐、舞蹈教师还是由兼职教师开展活动,由于学校、教师的不够重视亦或是教师不能够很好地把握住课外活动“提高学生艺术欣赏、实践能力,以扩大视野、陶冶情操,发展学生个性”的内涵,导致课外活动课程随意性较大,教师的训练指导缺乏具体规划及系统性的问题长期存在。

由于信息化的普及,学生们可以通过信息技术的手段了解外面的世界,一些没有多少正能量,甚至是负能量的流行歌曲、日韩文化的冲击同样没有放过山区的青少年。与此同时,教师在平时的晚会、运动会及六一儿童节等其它活动的组织中,没有重视及正确引导学生们出现的审美偏差,导致在活动的开展中诸如张口就是什么“后来我终于学会了如何去爱……”等等流行歌曲,扭捏作态的酒吧歌舞充斥在校园的上空,而适合中小学生生活特点的励志、爱国、讲道德、讲礼貌的校园歌曲在活动中寥寥无几,失去了它的光华。长此以往,学生们在活动中没有得到教育,失去了精神食量,对活动也渐渐失去了兴趣,参加活动成了不得以的行为。

四、彝族民间歌舞在校园中开展的实践思考

将彝族民间歌舞纳入到学校教育当中,运用本土艺术文化给学生创造一个轻松的学习体验,既能够提高学生学习的兴趣,又能够其提升民族自豪感,进而可以在传承本民族文化方面也起到积极的作用。笔者通过对存在问题的调查以及成因的分析,提出了以下措施:

(一)调整教学观念、提高教、学质量

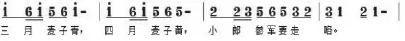

民族的就是世界的,无论是哪一个民族的歌舞,它们都产生与人民的劳动及情感交流,充满了生活特色。教师在实施教学的过程中,不能够一味依赖于教材或是教参以及配套的课件、音像资源。应该调整教学观念,结合彝族地区生本源的特点,大胆将彝族歌舞元素在教学中合理渗透。比如,在讲授后十六分音符的知识点是,教师不用意味运用教材上的例子进行讲授,可以唱彝族小调“小郎参军”:

来进行生动的训练,以达到让学生快速理解、牢固记忆和能够灵活运用的教学目标。在学习跑跳布的过程中,双柏地区的老虎笙、小豹子笙的基本步伐便是我们最好的素材。就算是对与不懂汉语的低年级同学来讲,不需要教师过多解释或是师范,他们也能够迅速理解跑跳布的动作要求。

(二)注重本土文化的开发,丰富教学内容

彝族是一个能歌善舞的民族,歌舞艺术历史传统悠久,云南彝族拥有大量的如“打歌”、“跳弦”、“罗索”、“三跺脚”、“老虎笙”、“豹子笙”等舞蹈资源,以及诸如“山歌”、“酒歌”、“情歌”、“风俗歌”等歌曲资源。笔者认为,我们应该注重将这些丰富多彩的歌舞资源进行有效的开发、创编,以丰富教学资源,并合理迁移渗透到音乐课程、课外活动及节日、运动会等教学活动中,那么对于提高学生学习兴趣、发展个性、增强民族自豪感、自信心等方面都是能够起到积极作用的。同时达到了民族歌舞文化的传承的效果。例如,大麦地中心学校将能够结合彝族传统狩猎祭祀舞蹈“豹子笙”创编的“小豹子笙”,结合彝族妇女耕作时劳动场面创作的“彝族花鼓舞”便是成功的案例。

(三)注重音乐课与其它课程学习的有机融合

以音乐课程为代表艺术类课程,除了能够提高学生的艺术素养外,还有一个重要功能——在学习过程中提升学生的表现能力,激发学生的表现欲望。这对于以大麦地中心校为代表的彝族学生而言,更有十分现实的意义。在彝语习惯下,汉语水平的不足使得学生普遍自信心不足,退缩、压抑,是一般的行为特征。除了音乐课外,还可通过课本剧等形式,使音乐元素普遍融入语文等课程中,使学生在音乐熏陶下忘记拘束,展示自我,这对于迅速提升学生的综合素质,增强各门其他课程的学习效率,都有十分积极的意义。

五、结语

在小学教学中开展彝族民间歌舞课程,是继承和发扬民间传统文化的必要条件,有助于彝族民间艺术文化的振兴和传承,同时也顺应了世界文化多元化的时代潮流。为了适应民族文化环境,克服“文化流失”,彝族民间舞蹈的教育传承要结合双柏县的教育发展状况,从艺术教育中寻找切入点,建立体现彝族文化的特色教学体系。

注释:

① 杨涛.论素质教育下中小学舞蹈学科建设的缺失[J].青春岁月,2012,03.

[1]杨涛.论素质教育下中小学舞蹈学科建设的缺失[J].青春岁月,2012,03.

[2]陈利敏.壮族民间舞蹈的教育传承现状及研究——以广西百色市若干中小学为例[D].广西:广西师范大学,2009.

[3]候兴华,蔡永万.西南边疆傈僳族地区小学教育问题探讨——对腾冲猴桥镇傈僳族小学的田野调查[J].网络财富,2010.

楚雄师范学院校地校企合作校级科研专项项目《“整合连贯型”教师教育模式在一贯制基础教育学校校本培训中的应用研究》研究成果(XDXQ1507)

杨国龙(1964-),男,云南楚雄人,楚雄师范学院副教授,楚雄师范学院教师教育研究中心,主要研究方向:教育学,课程与教学论。

杜涓(1977-),女,云南大理人,楚雄师范学院副教授,楚雄师范学院基础教育研究所,主要研究方向:音乐、舞蹈教育。

——南京大学、北京中医药大学、上海市嘉定区帮扶双柏县又有新举措