贫困农户生产投入决策与贫困状态的转变

赵锐,吴比

(1. 北京大学国家发展研究院,北京 100871;2. 西南政法大学经济学院,重庆 401120;3. 农业部农村经济研究中心,北京 100810)

贫困农户生产投入决策与贫困状态的转变

赵锐1, 2,吴比3

(1. 北京大学国家发展研究院,北京 100871;2. 西南政法大学经济学院,重庆 401120;3. 农业部农村经济研究中心,北京 100810)

贫困农户面临脱贫机遇和陷入极端贫困风险时的生产经营投入决策,对改变贫困状态起到关键的作用。基于贫困地区农户的多期追踪调查数据,采用二分变量Logit模型,分析贫困农户的生产投入决策对贫困状态转变的影响,探讨贫困农户在资金有限的情况下摆脱贫困的方式,为贫困人口退出贫困的动力寻找理论源泉。结果表明,按照官方贫困线,样本农户的贫困发生率由2006年的20.7%下降到2009年的7.3%,每年的脱贫率为63.2%-71.7%。在农户的生产经营投入中,尽管对小商品经营活动的投入较少,但却得到较高的回报。那些有一定经济基础的贫困农户,当生产经营投入转向高风险、高回报的小商品经营活动,或提升生产经营投入的多元化水平时,脱贫的概率会显著提高。小商品经营活动中的投入增加1倍,其脱贫的概率大约会提高6%;生产经营投入由专业化转向完全的多元化,其脱贫的概率大约提高50%,但这些生产投入决策对那些处于极端贫困的农户却没有效果。研究表明,有一定经济基础的贫困农户可以通过改变生产经营投入决策退出贫困状态。因此,建议政府应该通过新技术的推广和信用支持,鼓励和引导有一定基础的贫困农户进入高收益的生产经营领域,增加农民的收入渠道。同时,通过完善社会保障体系来保障极端贫困人口的生活。

贫困农户;生产投入决策;脱贫;生产投入多元化

赵锐, 吴比. 贫困农户生产投入决策与贫困状态的转变[J]. 农业现代化研究, 2016, 37(4): 747-753.

Zhao R, Wu B. Production input decisions of farmers in poverty and the alleviation of poverty[J]. Research of Agricultural Modernization, 2016, 37(4): 747-753.

过去三十年里,中国政府的开发式扶贫工作取得了瞩目的成绩,根据国家贫困线标准,农村贫困人口已经从1981年的1.52亿人下降到2015年的5 575万人。开发式扶贫引导贫困人口把自己的努力同国家的扶持相结合,通过改善生产条件,发展商品生产,增强自我发展能力实现贫困状态的转变。在这一背景下,缺乏生产经营资本的贫困农户,面对可选择的生产经营活动,如何借助于政府的资金帮扶,做出最佳的投入决策,是实现贫困状态转变的关键。现实中,一部分短视的贫困农户,由于害怕陷入更深层的贫困,在生产经营活动中采取保守策略,将有限的资金投至低风险、低回报的生产活动,失去了脱贫机会;而另一部分人,面对脱贫机遇,会将资金投向高风险、高回报的生产活动,力求摆脱贫困状态[1]。因此,研究农户生产投入决策对贫困状态转变的影响,对引导贫困农户发展生产经营,提高扶贫资金的使用效率,推进贫困地区的扶贫工作有重要的意义。

许多研究基于贫困农户自身行为决策,从市场参与[2-3],劳动力流动[4-5],借贷行为[6-7],技术采用[8],能源使用[9]等方面,考察了他们的行为对提升福利水平,缓解贫困的影响。然而,贫困农户的突出特征是缺乏从事生产经营活动的资本,导致在生产和经营中,无法达到必要的投入水平,持续陷入贫困。因此,也有一些研究从贫困农户在生产经营活动中的决策入手,考察这些行为决策对贫困农户生产及福利的影响。吕开宇等[10]认为面对农产品价格上涨,贫困农户受自身资产规模约束,不会轻易地大规模调整种植面积或生产投入水平。李文[11]认为由于人均农业现金收入增量对贫困地区农户现金收入增加的贡献有限,因而农业结构调整对农民增收的作用有限。高明等[12]认为非农活动影响了农户在农业生产领域中的资源配置,影响了农户专业化生产、农业生产投入积极性和农产品商品率,使贫困地区农业部门的效率难以提升。然而,这些研究忽略了对生产经营活动支出结构的研究,即在生产费用支出构成中,各子项目支出水平的相对变化。

本文基于贫困地区农户的多期追踪调查数据,采用二分变量Logit模型,通过贫困农户在各项生产经营活动的投入以及生产经营多元化程度刻画农户面临脱贫机遇时的生产投入决策,从贫困人口自身的视角分析生产投入决策对贫困状态转变的影响,以及这一作用机制对处于不同贫困水平农户的影响差异,探讨贫困农户在资金有限的情况下,摆脱贫困的路径和方式,为贫困人口退出贫困的动力寻找理论源泉,也为未来扶贫政策的制定提供借鉴。

1 研究方法

1.1 数据说明

本文使用的数据来自2006-2009年期间在贵州省某市进行的农户调查,该调查涉及农村居民家庭基本情况,农户生产经营状况,农户的生产、生活支出和收入项目,以及村居基本情况。截止2009年底,该市贫困人口为38.11万人,农民人均纯收入3 110元,因此,选取这一地区的农户作为贫困问题的研究对象是合适的。该调查样本共涵盖6县(区),44个村,440户。其抽样规则是首先根据县(区)的人口规模选择调研的行政村个数;其次,每个村按收入分层选取低收入户、中等收入户和高收入户共10户,并进行连续追踪调查。其中,有少数农户在后来的跟踪调查中未能追访,则在该村选取经济状况相似的农户替代,这里排除了这些农户,最终使用329户农村居民在2006-2009年期间的调查数据,共计1 316次观测。

1.2 贫困界定

确定农户是否处于贫困状态,需要确定贫困线标准。本文同时使用中国官方的贫困线和世界银行的贫困线界定贫困人口,这两者都是基于马丁法[13]测算的绝对贫困线,其计算步骤为:首先根据营养学家的测算确定一个最低的维持人正常生活所必需的热量摄入量,然后根据处于低收入组的农村居民的饮食习惯,制定获取该最低限度热量所需的一篮子食物组合;其次,用一定时期的价格水平,将这些食物组合换算成现金量;最后用该数值除以食物支出在总支出中的比例(即恩格尔系数),确定最终的贫困线标准。根据此方法,中国官方制定的贫困线标准在2009年为人均年收入1 196元人民币,在2011年大幅上升到人均年收入2 300元人民币。世界银行的贫困线为人均每天1.25美元(2005年价格水平),大致相当于人民币1 857元(2009年贵州省农村价格水平),所采用的汇率标准为国际比较项目组(ICP)以2005年为基准年根据各国货币购买力测算的汇率标准,其中1美元约等于3.54元人民币。

鉴于样本数据的调查年份,对贫困户数和贫困发生率的计算,采用了2009年人均年纯收入1 196元的国家贫困线和世界银行人均每天1.25美元的贫困线。世界银行的贫困线远高于中国官方的贫困线,这里将按照国家贫困线确定的贫困人口称为极端贫困人口,按照世界银行贫困线确定的贫困人口称为低收入贫困人口。

1.3 变量选取

为了研究贫困农户生产经营活动的支出结构对贫困状态转变的影响,着重考察2类指标。第一,考察贫困农户在种植业、养殖业和第三产业经营活动的投入对贫困状态转变的影响,看哪一项投入的增加有助于脱贫。贫困农户在各项生产经营活动中投入的变化体现了农户改变自己生存状况的意愿和对风险的承担能力。本文的研究样本大多以传统农业生产为主(种植业),同时,在牧业(养殖业)中的投入逐渐增加,另外,一些农户也开始涉足第三产业(主要以小商品经营为主)。这里,假设这三项生产经营活动的风险依次是递增的,这一假设主要基于当地贫困农户从事传统种植业生产的时间较长,经验相对丰富,相对于其他行业,种植业生产也更依赖于农户自己所拥有的土地数量、质量以及生产条件,因而生产经营支出对种植业收入的边际影响也较小;相对传统种植业生产来说,养殖业生产需要的投入较大,其投入对收入的边际影响也更大,同时,养殖业收入更易受到市场价格波动和疾病的影响,因此风险也更高。而从事第三产业经营活动相对种植业和养殖业有更高的风险和收益。

第二,考察生产经营的多元化程度及其变化对贫困状态转变的影响。即农户的生产经营费用集中于某一领域,还是分散于多种用途。例如原先以种植业为主,养殖业为辅,转向种植业、养殖业和小商品经营活动并重。使用“dvs”来代表农户“生产经营支出的多元化程度”,“△dvs”表示多元化程度在两个年度间的变化。借鉴企业经营多元化研究中采用的多元化测度指数,引入多样化熵(Entropy)测度法来测量农户生产经营支出的多元化程度[14]。熵的概念最初源于热力学,是对系统状态不确定性的一种度量,是物质系统混乱程度的单调增函数。通过计算熵值,可以判断一个事件的随机性及无序程度,也可以用熵值来判断某个指标的离散程度。一般来说,指标的离散程度越大,熵值就越大;反之,熵值就越小。在经济学和管理学的研究中,Jacquemin和Berry[15]使用熵指数来衡量多元化程度,熵指数的表达式为:

式中:在全部m个行业,ωj为第j个行业的经营费用支出在总生产经营费用支出中所占的比重。多元化程度的值介于0到ln(m)之间,即区间[0,ln(m)],值越大,表明多元化程度越高,当其值为0时,表明多元化程度最低,也就是完全的专业化。同时,根据公式(1),农户生产经营的多元化也反映了农户生产经营活动由种植业和养殖业向非农活动扩张,生产经营活动越多,熵指数的值也越大。

1.4 计量模型

针对新课改下对于语文教学的改革与创新,要求教师在课堂教学中充分运用各种资源和活动形式,激发学生的学习兴趣。在学习不同题材的语文知识时,教师不能一味进行枯燥的文字解说,或仅是单纯地自我讲述,不与学生进行交流和互动。例如,在学习诗歌散文类的文章时,教师习惯于使用传统的教学方式,对文章内容进行分析和解说。这个过程就限制了学生的思维,使学生无法与老师思想同步。应当进行角色扮演或者举办诗歌朗诵的赏析会,让学生真正地融入课堂内容中,品读作者当时的心境与语境。

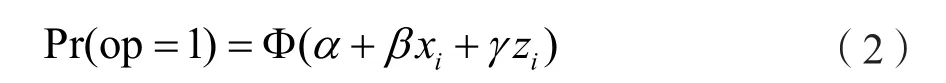

基于混合截面数据,使用二分变量Probit模型研究农户生产经营支出的结构变化对农户贫困动态变化的影响。之所以采用混合截面数据,是因为只有329户在4个年度的观测样本,而且,无论按照哪一条贫困线标准,样本中贫困农户都只占较小的一部分。因此,关注t-1年的贫困农户在t年贫困状态转变的情况。对于前一年处于贫困状态的农户,其退出贫困的概率可以表示为:

式中:op表示贫困状态转变,Pr(op=1)表示贫困状态转变的概率,Φ是正态分布的累积分布函数,α,β,γ为待估参数。xi是第i个贫困农户待检验的关键变量所组成的向量,在考察贫困农户在种植业、养殖业和小商品经营活动的投入对贫困状态转变的影响时,它包括贫困农户t年在种植业投入的对数、养殖业投入的对数以及第三产业投入的对数;在考察生产经营的多元化程度及其变化对贫困状态转变的影响时,它包括t-1年的多元化程度(dvst-1)以及多元化程度的变化(△dvs)。zi是一组控制变量,包括:农户在t-1年的人口规模及其变化、户主受教育水平、人均耕地面积及其变化、人均工资收入对数及其变化,以及两个年度间人均经营支出对数的变化。需要特别说明的是,外出务工收入也是该地区农村居民收入的一个主要来源,直接影响农户的贫困状况,因此控制了t-1年农户的工资及其变化。而对农户在两个年度间人均经营支出对数值的变化指标的控制,是为了控制支出水平增加的影响。

2 结果与分析

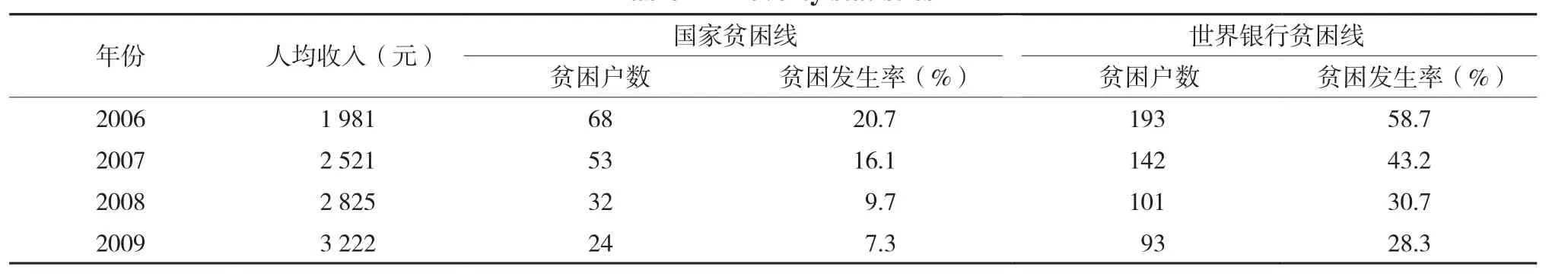

2.1 贫困发生率和贫困状态的转变

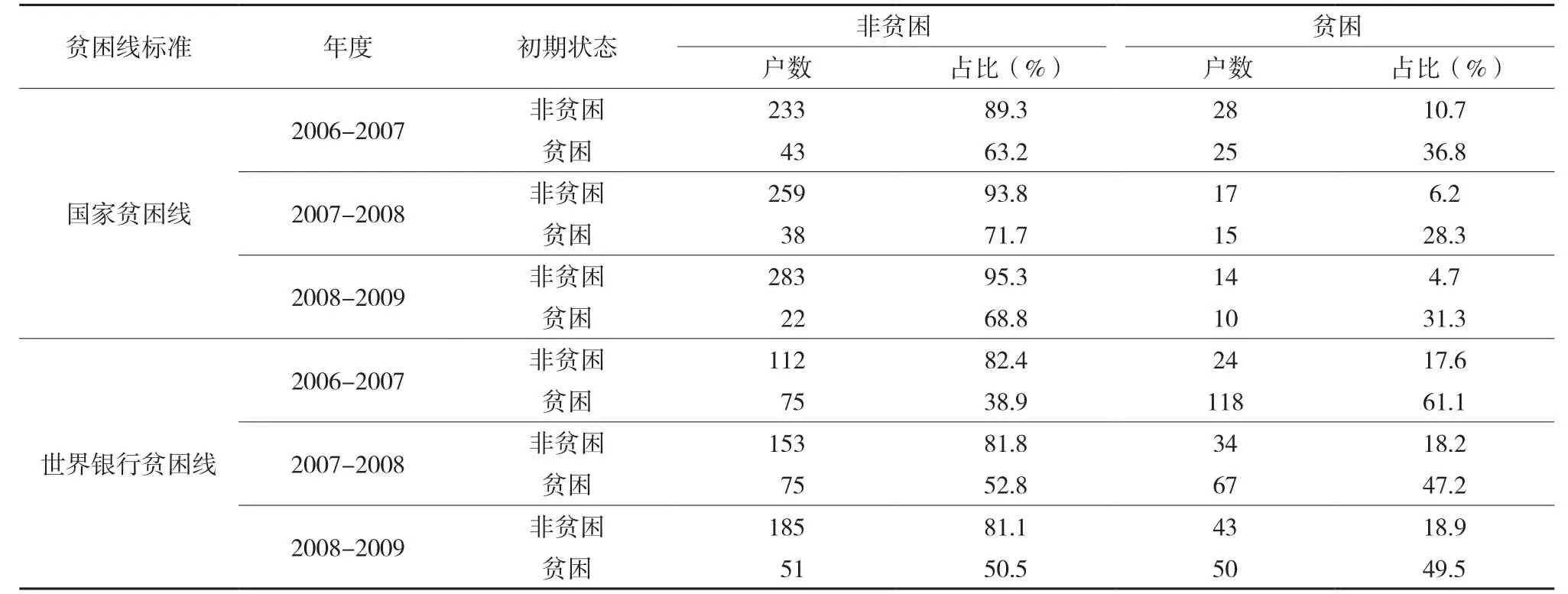

样本农户人均纯收入由2006年的1 981元人民币上升到2009年的3 222元人民币。由于调查样本生活在贵州的贫困山区,贫困发生率要远远高于全国水平。根据2009年的国家贫困线,贫困发生率由2006年的20.7%下降到2009年的7.3%。根据世界银行的贫困线,样本农户贫困发生率由2006年的58.7%下降到2009年的28.3%(表1)。

根据中国官方的贫困线,2006年的68户贫困户有43户在2007年脱贫,脱贫率为63.2%,2007年的53户贫困户有38户在2008年脱贫,脱贫率为71.7%,而2008年的32户贫困户有22户在2009年脱贫,脱贫率为68.8%。因此,在2006-2009年之间的任意两个年度,总计有103户次经历了脱贫过程。按照世界银行贫困线,2006年的193户贫困户,有75户在2007年脱贫,脱贫率为38.9%,2007年的142户贫困户,有75户在2008年脱贫,脱贫率为52.8%,2008年的101户贫困户,有51户脱贫,脱贫率为50.5%,因此,在2006-2009年的任意两个年度,总计有201户次经历了脱贫过程(表2)。同时,也有少数前一年非贫困户陷入了贫困。

表1 贫困状况描述Table 1 Poverty statistics

表2 贫困转移矩阵Table 2 Poverty transition matrices

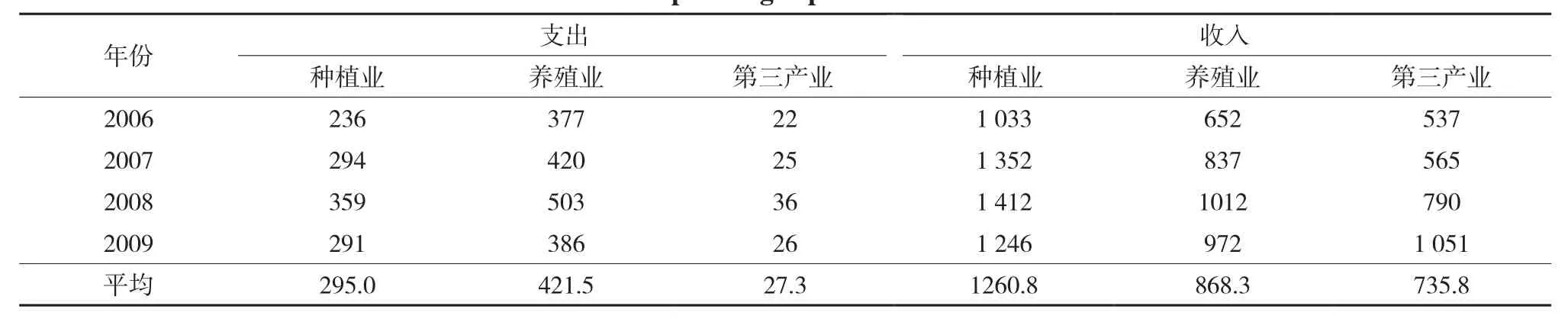

2.2 生产经营支出和收入

种植业收入在三项收入构成中所占的比重最大,其次为养殖业收入和第三产业收入,但第三产业的投资回报相对于种植业和养殖业要更高。2006年人均种植业收入为1 033元,养殖业收入为652元,第三产业收入为537元;2009年人均种植业收入为1 246元,养殖业收入为972元,第三产业收入达到1 051元。从投入产出的总体情况来看,种植业的平均收益要高于养殖业的平均收益,但这里需要考虑到种植业生产活动中要素投入的特征,其收益更多的与土地的面积、土地质量、农业生产条件和劳动力投入有关,而养殖业生产中所投入的生产要素主要是资本。

表 3 农户生产经营支出和收入(元/人)Table 3 Production and operating expenditures and incomes of farmers

2.3 生产经营活动投入决策对贫困状态转变的影响

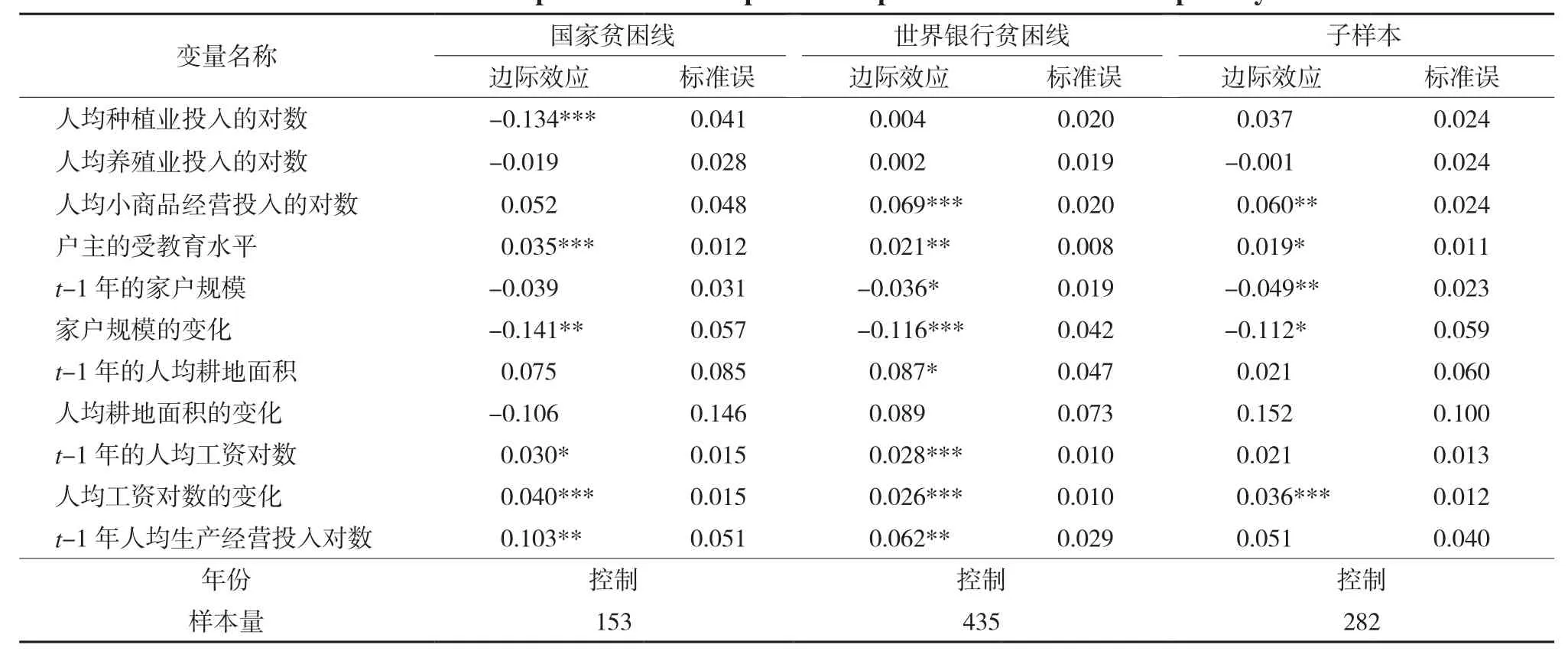

2.3.1 贫困农户在种植业、养殖业和第三产业的生产经营投入对脱贫的影响 当采用中国官方的贫困线时,在控制了基期总投入后,种植业投入对数,养殖业投入对数和第三产业投入对数的估计系数均不为正显著(表4),表明无论是种植业、养殖业,还是第三产业的投入增加都无助于摆脱贫困状态。这可能是由于这部分极端贫困农户缺乏积蓄,生产投入的增加也就无法达到有效规模。此外,户主的受教育水平在1%的显著性下对脱贫产生积极的影响,这是因为那些受教育程度较高的农户,贫困的原因是暂时遭受了某种冲击,但在长期,农户的收入将会回归到正常水平。人均工资对数变化在1%的显著性水平上显著,因为在偏远的贵州山区,外出务工是当地农村居民获得收入的重要方式,青壮年纷纷外出务工,家中只剩下老人和儿童,因此,通过外出务工获取工资性收入是贫困农户脱贫的重要途径。

当采用世界银行的贫困线时,在控制了基期总投入水平后,只有贫困农户将资金投放于高风险、高收益的第三产业经营活动时,其摆脱贫困的概率才会显著增加,投入增加1倍,其脱贫的概率会增加6.9%。进一步,将样本限制在人均收入水平处于官方贫困线和世界银行贫困线之间的贫困农户,也就是那些处于低收入贫困而非绝对贫困的农户,同样发现只有将资金投向第三产业经营活动时,其摆脱贫困的概率才会显著增加,投入增加1倍,其脱贫的概率会增加6.0%。这说明只有那些有一定经济基础,距离世界银行贫困线较近的低收入人群,才能有资本去改变自己的投入结构,将支出重心由低风险、低回报的经济活动逐渐转向高风险、高回报的经济活动,力争实现脱贫。上述研究也发现,养殖业投入的增加并没有提升贫困人口脱贫的概率,这可以解释为在养殖业中,贫困农户在饲料、仔畜和防疫等的中间物质投入效率低下[16]。

表4 生产经营活动投入水平对贫困状态转变的影响Table 4 Effect of production and operation inputs on the transition of poverty

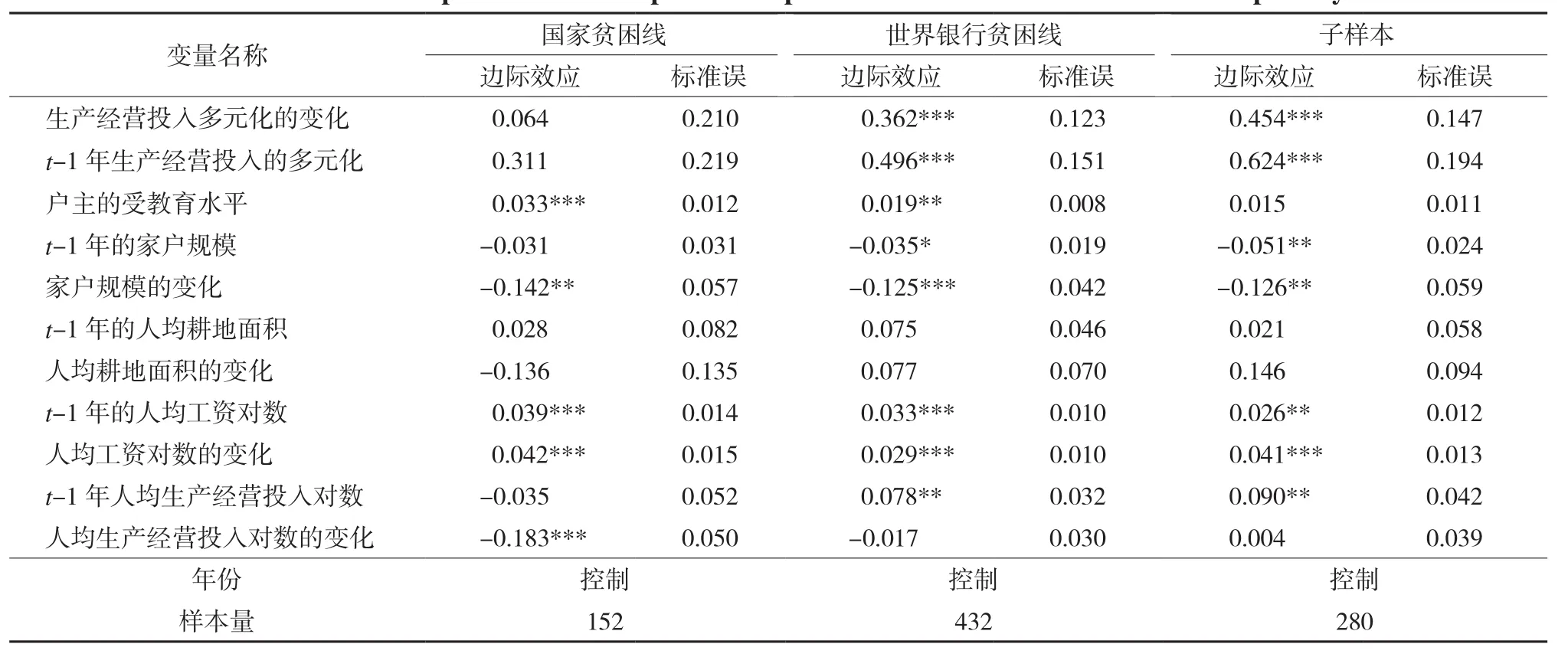

2.3.2 贫困农户生产经营投入的多元化对脱贫的影响 按照世界银行的贫困线标准,贫困农户在t-1年的多元化水平,对其随后的脱贫在1%的显著性水平上有显著的正向影响(表5)。即贫困农户生产经营投入的多元化程度越高,其随后脱贫的概率也就越大。这表明农户分散经营有助于脱贫,而且多元化的投入意味着收入来源的多元化,这也为实现脱贫创造了可能。在控制了“t-1年的多元化水平”之后,“多元化水平的变动”在1%的显著性水平上对农户的脱贫概率有正向的影响,即下一年贫困农户在总投入不变的情况下,提高自己生产经营活动的多元化程度,其脱贫的可能性会提高。不过,不同于传统经济研究中,考虑一般人分散投资的保守策略,穷人多元化程度的变动更有可能是尝试将有限的投入从传统种植业转向养殖业和第三产业。按照中国官方的贫困线标准,上述两个指标并不显著,这也可能是因为贫困人口通过提高生产经营费用支出的“多元化水平”实现脱贫是有条件的,只有贫困人口中部分收入水平相对较高的农户才有条件在多项生产经营活动中同时进行生产经营。因此,当使用人均收入水平在国家贫困线和世行贫困线之间的子样本进行回归时,这两个指标均在1%的显著性水平上与农户脱贫呈现正相关的关系。在只有三项生产经营活动的情况下,生产经营投入由专业化转向完全的多元化,其脱贫的概率大约会提高50%。

表 5 生产经营投入多元化对贫困状态转变的影响Table 5 Effect of production and operation input diversification on the transition of poverty

3 结论

在保持其它条件不变的情况下,农户的生产经营支出投向相对高风险、高回报的第三产业,对贫困农户脱贫起着积极的作用。但是,其作用效果对于贫困人口中那些收入水平相对较高的人更为有效,特别是人均收入水平在国家贫困线和世界银行贫困线之间的贫困农户。而对于收入水平位于国家贫困线以下的农户,在控制了基期总投入后,无论是种植业、养殖业和第三产业的投入增加都无助于摆脱贫困状态,主要是因为这部分人的投入水平还不能形成规模,不能对收入水平的增加起到实质性的作用。研究结果表明,对于收入水平接近世界银行贫困线的贫困农户,生产经营支出的多元化有助于在未来实现脱贫,并且,这种多元化程度变化幅度越大,脱贫的概率也越大。

本文的主要结论反映了我国农村贫困人口在脱贫的漫漫长路中所面临的机遇和困难,对于极端贫困人口,在面对政府的开发式扶贫政策时,由于缺乏家庭财富和人力资本的积累,从事任何生产经营活动都不能形成有效规模,无法掌握先进的生产技术,因而无力从扶贫项目中获益,一次次从脱贫的尝试中徒劳而归;对于那些有一定经济基础和发展能力的贫困户,可以利用其自身的财富积累,结合政府的帮扶,拓宽收入渠道,实现贫困状态的转变。

对农户生产经营投入决策与贫困动态关系的研究在扶贫政策的制定上具有重要的意义。在过去的20年中,外出务工一直是偏远贫困地区贫困农户实现脱贫的主要途径。虽然外出务工增加了收入,但是本地的经济并没有因此得到发展。而且,很多人在外务工多年之后由于户籍和经济能力的限制,无力在外乡定居,年老后重新回到农村务农,生活水平也随之下降。与此同时,与城市老年人口到退休年龄即退休的情况不同,在广大农村地区,大多数50、60乃至70岁的中老年人口都有参加农副业生产经营的需求和能力。而本文的研究结果,也适用于这些农村留守人口。因此,政府应该通过新技术的推广和信用支持,鼓励和引导农户进入高收益的生产经营领域,增加农民的收入渠道,帮助贫困人口脱贫,这也有助于非贫困人口通过多元化的生产活动来避免陷入贫困。同时,政府也应当鼓励和引导社会力量参与农业保险体系建设,农户之所以没有进入新的生产领域,一方面是因为缺乏投入所需的资金,另一方面也是因为规避风险,如果农户的生产经营活动能得到保障,减少收入风险,那么农户在高收益行业增加投入的意愿也会增加。对于那些处于极端贫困的人口,要通过完善社会保障体系来保障他们的生活。

[1] Lybbert T J, Barrett C B. Risk-taking behavior in the presence of nonconvex asset dynamics[J]. Economic Inquiry, 2011, 49(4): 982-988.

[2] 章元, 万广华, 刘修岩, 等. 参与市场与农村贫困: 一个微观分析的视角[J]. 世界经济, 2009(9): 3-14. Zhang Y, Wan G H, Liu X Y, et al. Participation in market and rural poverty[J]. The Journal of World Economy, 2009(9): 3-14.

[3] 李飞, 曾福生. 市场参与与贫困缓解[J]. 农业技术经济,2015(8): 82-88.Li F, Zeng F S. Participation in market and poverty alleviation[J]. Journal of Agrotechnical Economics, 2015(8): 82-88.

[4] 都阳, 朴之水. 迁移与减贫——来自农户调查的经验证据[J].中国人口科学, 2003(4): 60-66. Du Y, Park A. Migration and poverty reduction: An empirical evidence from rural household survey[J]. Chinese Journal of Population Science, 2003(4): 60-66.

[5] 岳希明, 罗楚亮. 农村劳动力外出打工与缓解贫困[J]. 世界经济, 2010(11): 84-98. Yue X M, Luo C L. Rural labor force moving out for work and poverty alleviate[J]. The Journal of World Economy, 2010(11): 84-98.

[6] 叶静怡, 刘逸. 欠发达地区农户借贷行为及福利效果分析——来自云南省彝良县的调查数据[J]. 中央财经大学学报,2011(2): 51-56. Ye J Y, Liu Y. An analysis to borrowing behavior of agricultural households in less developed areas and its welfare effects: Data from Yiliang County, Yunnan Province[J]. Journal of Central University of Finance & Economics, 2011(2): 51-56.

[7] 李锐, 李宁辉. 农户借贷行为及其福利效果分析[J]. 经济研究,2004(12): 96-104. Li R, Li N H. Studies on the borrowing behavior of rural households and welfare effects[J]. Economic Research Journal,2004(12): 96-104.

[8] 罗连发,叶初升. 社会资本、技术采用与扶贫政策质量——基于计算经济学的仿真分析[J]. 财经科学, 2015(2): 100-110. Luo L F, Ye C S. Social capital, technology adoption and poverty alleviation performance: Analysis based on computation economics[J]. Finance & Economics, 2015(2): 100-110.

[9] 丁士军,陈传波. 贫困农户的能源使用及其对缓解贫困的影响[J]. 中国农村经济, 2002(12): 27-32. Ding S J, Chen C B. Energy use of poor farmers and its impact on poverty alleviation[J]. Chinese Rural Economy, 2002(12): 27-32.

[10] 吕开宇,俞冰心,邢鹂. 新阶段的粮农生产决策行为分析——粮价上涨对非贫困和贫困种植户的影响[J]. 中国农村经济,2013(9): 31-43. Lü K Y, Yu B X, Xing L. Farmer's production decision behavior analysis: The impact of rising grain price on non poor and poor farmers[J]. Chinese Rural Economy, 2013(9): 31-43.

[11] 李文. 贫困地区农业结构调整对农民现金收入的影响——对重庆市五县(区)的实证分析[J]. 中国农村经济, 2006(4): 32-36. Li W. The effect of agricultural structure adjustment on the cash income of farmers in poor areas: An empirical analysis of the fve counties (districts) in Chongqing City[J]. Chinese Rural Economy,2006(4): 32-36.

[12] 高明, 徐天祥, 朱雪晶, 等. 兼业背景下贫困地区农户资源配置的特征与效率分析[J]. 经济社会体制比较, 2012(2): 163-169. Gao M, Xu T X, Zhu X J, et al. Analysis of the characteristics and efficiency of resource allocation by farmer households in poor areas with part-time business activities[J]. Comparative Economic & Social Systems, 2012(2): 163-169.

[13] Ravallion M. Poverty Comparisons[M]. Chur: Harwood Academic Publishers, 1994.

[14] 刁兆峰,雷如桥. 企业经营多元化的熵测度法[J]. 数量经济技术经济研究, 2001(8): 66-68. Diao Z F, Lei R Q. Entropy measure method of enterprise operation diversification[J]. The Journal of Quantitative & Technical Economics, 2001(8): 66-68.

[15] Jacquemin A P, Berry C H. Entropy measure of diversifcation and corporate growth[J]. The Journal of Industrial Economics, 1979,27(4): 359-369.

[16] 马铃,刘晓昀. 投入低还是效率低——贫困农户畜牧业收入低的原因剖析[J]. 农业经济问题, 2013(12): 102-106. Ma L, Liu X Y. Lower inputs or lower effciency? Decomposition of livestock income of China's rural poor household[J]. Issues in Agricultural Economy, 2013(12): 102-106.

(责任编辑:童成立)

Production input decisions of farmers in poverty and the alleviation of poverty

ZHAO Rui1, 2, WU Bi3

(1. National School of Development, Peking University, Beijing 100871, China; 2. School of Economics, Southwest University of Political Science & Law, Chongqing 401120, China; 3. Research Center for Rural Economy, Ministry of Agriculture, Beijing 100810, China)

Facing both the opportunity of exiting from poverty and the possibility of falling back into poverty,production input decisions of farmers in poverty plays a critical role. Using panel data from rural households in poor areas, this paper studies how production input decisions infuence the transition of poverty by logit model. This paper also explores how farmers in poverty can exit from poverty when lacking capital and seeks to find the theoretical foundation of exiting poverty for poor farmers. Results show that the poverty rate of sample decreased from 20.7% in 2006 to 7.3% in 2009, and the rate of exiting poverty was between 63.2% and 71.7% every year. Although there is a low input on small commodity business, the return is relatively high. Poor farmers, who have certain economic strength, are more likely to be out of poverty when they increase their inputs to high-risk, high-return tertiary industry or improve the diversifcation level of production and operation inputs. Production inputs on small commodity business doubles,the probability of exiting poverty will increase by about 6%. From specialization to fully diversifcation, the probability of exiting poverty will increase about 50%. However, this is an invalid method for the extreme poverty. While poor farmers with a certain capital accumulation can exit poverty by changing their production and operation input decisions. Therefore, to help farmers in extreme poverty, it is suggested that the government should extend new technology and supply credit support, encourage and guide farmers to enter the new feld of production with high-yield, and improve the rural social security.

farmers in poverty; production input decisions; exiting poverty; diversifcation of production and operation inputs

Jinlong Anhua Doctoral Dissertation Funding Project for Training the Talents of Poverty Alleviation in Senior Personnel Training Project for Poverty Alleviation, National Poverty Alleviation Training and Propaganda Center (201503).

ZHAO Rui, E-mail: zhaorui@swupl.edu.cn.

19 February, 2016;Accepted 2 May, 2016

F328

A

1000-0275(2016)04-0747-07

10.13872/j.1000-0275.2016.0053

全国扶贫培训宣传中心扶贫高级人才培养工程金龙安华扶贫英才成长博士论文资助项目(201503)。

赵锐(1985-),男,宁夏灵武人,博士后,主要从事农村贫困与发展研究,E-mail: zhaorui@swupl.edu.cn.;吴比(1984-),男,黑龙江大庆人,博士,助理研究员,主要从事农村改革研究,E-mail: wubi55555@163.com。

2016-02-19,接受日期:2016-05-02