《论语》中“夫子”辨析

王红梅

(四川大学,四川 成都 610065)

《论语》中“夫子”辨析

王红梅

(四川大学,四川成都610065)

《论语》一书记述了孔子应答弟子及时人的言论,书中弟子称孔子为“子”、“夫子”、“孔子”甚至“仲尼”,称谓复杂多变。由于周代崇尚礼乐文化,对称谓也有一套严格的礼仪规范,人们在日常交往中不可能出现错误,因此清代崔述以弟子面称孔子为“夫子”而疑其篇章为伪作。通过辑录《论语》中称谓为“夫子”的言论,从“夫子”的本义和周代对称谓礼仪的规范两方面进行分析,可知“夫子”这一称谓在《论语》中有不同含义,有表示对孔子学识的崇敬,也有表示对孔子曾是士大夫身份的尊重,从而说明在当时,弟子面称孔子为“夫子”是有可能的。

《论语》;夫子;礼仪;面称;可能性

《论语》一书记录了孔子应答弟子、时人以及弟子相与言接闻孔子之语,是孔子弟子及再传弟子经回忆整理而成。书中弟子对孔子的称谓复杂多变,称“子”者为大多数,称“孔子”者亦有,这当中存在着面称与背称之差别,而在古代不同场合、不同人之间对同一人的称谓也是很有讲究的,并有一套严格的礼仪规范。孔子维护“礼”,其弟子也尊“礼”,于是,清代崔述于《崔东壁遗书》中说道:“门人於孔子前称“夫子”而事亦可疑者二章:子路曾皙冉有公西华侍坐章(《先进篇》末章),子之武城章(《阳货篇》)”[1],在此,崔述以其面称孔子为“夫子”而疑其伪作,但在《左传》《孟子》《墨子》《庄子》等书里均有面称“夫子”之现象,且《论语》中亦有面称“夫子”之语;于是,对崔述之论断产生怀疑。在这里,仅从《论语》中截取其称谓为“夫子”的言论加以整理、分析,辨析“夫子”这一称谓在书中的含义,论证崔述此怀疑之可疑和孔子弟子面称其为“夫子”的可能性。

1 《论语》中“夫子”称谓之言论辑录

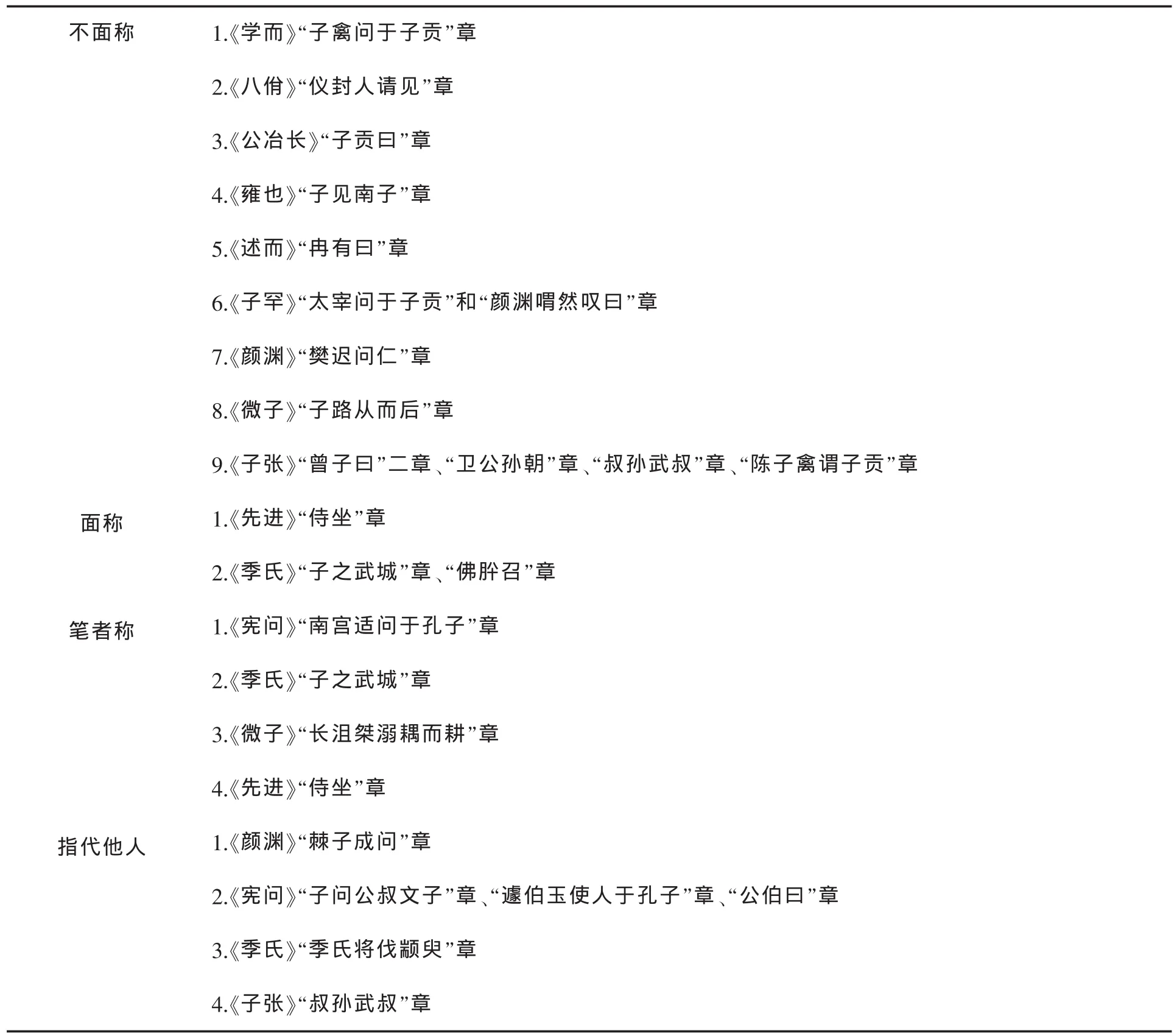

在《论语》中出现称谓是“夫子”的篇章,可将其分成如下几类(具体章节见表):第一,背面称,即不当着孔子的面称呼其为“夫子”,而在弟子与弟子、弟子与时人、弟子与弟子之门人交谈中称呼孔子为“夫子”。如《论语·学而》:“子禽问于子贡:‘夫子至于是邦也,必闻其政。求也之与?抑与之与?’”[2]。第二,面称,即在孔子的面前称呼其为“夫子”,这其中包括不是孔子的弟子也称孔子为“夫子”,如《论语·先进》:“曾皙……曰:‘夫子何哂由也?’”[2]。第三,笔者称,即记录这段话的人在书写成文时将孔子称为“夫子”,如《论语·宪问》:“南宫适问于曰:‘孔子羿善射……禹稷躬稼而有天下。’夫子不答”[2]。第四,指代他人,这其中包括面称与背称,但不是称呼孔子,而是称呼他人为“夫子”,也有孔子称他人为“夫子”者。如《论语·颜渊》:“棘子成问:‘君子质而已矣,何以文为?’子贡曰:‘惜乎夫子之说君子也!驷不及舌。文犹质也,质犹文也,虎豹之鞟犹犬羊之鞟。’”[2]

不面称 1.《学而》“子禽问于子贡”章2.《八佾》“仪封人请见”章3.《公冶长》“子贡曰”章4.《雍也》“子见南子”章5.《述而》“冉有曰”章6.《子罕》“太宰问于子贡”和“颜渊喟然叹曰”章7.《颜渊》“樊迟问仁”章8.《微子》“子路从而后”章9.《子张》“曾子曰”二章、“卫公孙朝”章、“叔孙武叔”章、“陈子禽谓子贡”章面称 1.《先进》“侍坐”章2.《季氏》“子之武城”章、“佛肸召”章笔者称 1.《宪问》“南宫适问于孔子”章2.《季氏》“子之武城”章3.《微子》“长沮桀溺耦而耕”章4.《先进》“侍坐”章指代他人 1.《颜渊》“棘子成问”章2.《宪问》“子问公叔文子”章、“遽伯玉使人于孔子”章、“公伯曰”章3.《季氏》“季氏将伐颛臾”章4.《子张》“叔孙武叔”章

在以上四种情况中,弟子背面称孔子为“夫子”的情况是很普遍的,也是历代学者公认其符合礼仪规范的,在文章中就不做过多的阐释。崔述所疑者也不过是面称孔子为“夫子”这一部分,因此,以下将从称谓为“夫子”的篇章入手,分析“夫子”之内涵,论证面称孔子为“夫子”的可能性。

2 面称孔子为“夫子”之可能性

在周代,称谓是人际交往中首先遇到的问题,称谓的礼仪规范是人们必须遵循的准则,也是典册书写中必须遵循的圭臬。孔子遵“礼”,其弟子亦是“礼”的执行者与维护者,称谓出错是不可能存在的。因此,面称孔子为“夫子”是有一定可能性的,大概其义不同而已,从“夫子”的本义以及一些史料都可以得到论证。

2.1春秋以前已有面称“夫子”者

“夫子”二字最开始并不是一个词,而是“夫”和“子”两个字。许慎在《说文解字》里将二字解释为:“夫,丈夫也。从大,一以象簪也。周制以八寸为尺,十尺为丈。人长八尺,故曰丈夫。凡夫之属皆从夫”[3],本义为成年男子;“子,十一月,阳气动,万物滋,人以为称。象形。凡子之属皆从子。”[3]其本义为婴儿,后引申为男子之通称。“夫子”二字合用始见于 《尚书·泰誓》:“我伐用张,于汤有光。勖哉夫子!罔或无畏,宁执非敌”[4],《尚书·牧誓》:“夫子助哉!不愆于四伐、五伐、六伐、七伐,乃止于齐焉”[4],《十三经注疏》引伪孔安国注:“夫子,谓将士,勉励之”[4],这是周武王用来称呼将士的,在这里,“夫子”主要表示对男子的敬称,或谓之“夫子”是当时之人对男子之通称。继而又见于《左传·文公元年》:“殽之役,……‘孤实贪以祸夫子,夫子何罪?’复使为政。”[5],此处“夫子”指孟明,据记载,孟明是春秋时秦国大夫。《左传·文公五年》:“晋阳处父聘于卫,反过宁,宁嬴从之…‘夫子壹之,其不没乎’”[5],此处“夫子”指代晋阳处父,据记载,阳处父是春秋之时晋国的大夫。此外 《左传》“文公六年”“文公十五年”“成公二年”等等中亦有称“夫子”者。先秦典籍中除《左传》外,《国语》中也有记载,如《国语·周语》:“邵公以告单襄公曰:‘王叔子誉温季,以为必相晋国,……今夫子见我,以晋国之克也,为己实谋之……’”[6],此处“夫子”指单襄公。《国语·周语》:“襄公有疾,召顷公而告之,曰:‘必善晋周,将得晋国……此十一者,夫子皆有焉’”[6],在此,“夫子”指顷公,而且是面称。

综上,此二书中称呼“夫子”者,其对象主要是诸侯和卿大夫,其中最主要的是称呼士大夫,在此,“夫子”成为了尊卑贵贱之别称,换句话说,“夫子”之称主要用于士大夫这一类尊贵之人。可见,“夫子”这一称谓在当时表示的是一种尊敬,并无面称与背称的差别。而崔述所谓:“凡夫子云者,称甲于乙之词,《春秋传》皆然。至孟子时,始称甲于甲而亦曰夫子,故子禽子贡相与称孔子曰夫子。颜渊子贡自称孔子,亦曰夫子,盖亦与他人言之也。称于孔子之前则曰子,不曰夫子。”[1]之说便存在疑义,上述论述也已说道,《国语》中亦有面称,《左传》中亦有此类情况,如《左传·襄公二十七年》:“告庆封曰:‘夫子之身亦子所知也,唯无咎与偃是从,父兄莫得进矣。大恐害夫子,敢以告。’庆封曰:‘子姑退,吾图之。’告卢蒲弊。卢蒲弊曰:‘彼,君之仇也。天或者将弃彼矣。彼实家乱,子何病焉!崔之薄,庆之厚也。’他日又告。庆封曰:‘苟利夫子,必去之!难,吾助女。’”[5]此段中的“夫子”便是面称。因此,面称某人为“夫子”者,在春秋之时已有,而不是到战国孟子时才有。

2.2面称“夫子”者,其义非一也

在《论语》中称谓是“夫子”者,并非只有孔子一人,也并不是专用于孔子,其称呼为“夫子”其义也并不是专指“老师”,而称呼孔子为“夫子”的也不仅仅是孔子弟子,还有当时之人。如:

“仪封人请见,曰:‘君子之至于斯也,吾未尝不得见也。’从者见之。出曰:‘二三子,何患于丧乎?天下之无道也久矣,天将以夫子为木铎。’”(《论语·八佾》)

“大宰问于子贡曰:“夫子圣者与?何其多能也?”子贡曰:“固天纵之将圣,又多能也。”子闻之,曰:“太宰知我乎?吾少也贱,故多能鄙事。君子多乎哉?不多也。”(《论语·子罕》)

在此,仪封人称呼孔子为“夫子”,而仪封人并不是孔子的弟子,关于记载孔子及孔子弟子的文献中均未提到仪封人为其弟子,比如 《史记》《左传》等等;此外《十三经注疏》本《论语》中亦无提到此人为孔子弟子,他称孔子为“夫子”肯定不是“老师”之意,则说明“夫子”一词的含义在《论语》中有不是老师之意。第二则材料中的“大宰”也不是孔子弟子,《周礼·天官冢宰第一·大宰》:“大宰之职,掌建邦之六典,以佐王治邦国。”[7]又孔曰:“大宰,大夫官名,或吴或宋,未可分也”[7],可见大宰是一个官名,此处的“大宰”显然是一国之卿大夫,不是孔子之学生(在有关孔子及其弟子的文献中也未提及),而称孔子为“夫子”,亦可知“夫子”一词在此并不是老师之意。

综上可知,不是孔子之弟子而称其为老师是不符合当时之规范,也不符合中国古代传统礼仪之规范,因此“夫子”在《论语》中用于称呼孔子时,并不是指老师的意思,而是其他。蒋伯潜谓:“春秋时称卿大夫皆曰‘子’、曰‘夫子’,孔子曾为鲁大夫,故其弟子亦称曰‘子’、‘夫子’”[8]。又清代汪中在《述学·释夫子》中说道:“古者孤卿大夫皆称子。子者,五等之爵位也。”[9]可见,“夫子”之意并非是老师,而主要是对士大夫的尊称(这一点在文章的前部分也已说道),如《论语·颜渊》:“棘子成曰:‘君子质而已矣,何以文为?’子贡曰:‘惜乎夫子之说君子也!驷不及舌。文犹质也,质犹文也,虎豹之鞟犹犬羊之鞟。’”[2]棘子成是卫国大夫,在此,子贡称棘子成为“夫子”,实则是对棘子成士大夫身份的尊敬。又如:

“子问公叔文子于公明贾曰:‘信乎?夫子不言,不笑,不取乎?’公明贾对曰:‘以告者过也。夫子时然后言,人不厌其言;乐然后笑,人不厌其笑;义然后取,人不厌其取。’子曰:‘其然,岂其然乎?’”(《论语·宪问》)

“遽伯玉使人于孔子,孔子与之坐而问焉,曰:‘夫子何为?’对曰:‘夫子欲寡其过而未能也。’使者出,子曰:‘使乎使乎!’”。(《论语·宪问》)

此二处曰“夫子”者,均不指孔子,第一处指公叔文子(春秋之时,卫国大夫,即公孙发,卫献公之孙,名拔,谥号“文”,故称其为公叔文子),第二处遽伯玉(春秋时卫国大夫,卫国有名的贤人)也,此二处孔子均称其为“夫子”,表示孔子对二人的一种尊敬。综上可知,在《论语》中“夫子”一词并不专指老师之意,而是对卿士大夫的一种敬称。孔子弟子面称其老师以卿大夫之称谓也未违礼也。恰如汪中所说:“春秋传:列国之卿,当小国之君,小国之君,则子、男也。子、男同等,不可以并称,故着子去男……称子而不成词,则曰夫子,夫者人所指名也……以夫配子,所谓取足以成词尔。凡为大夫,自适以下,皆称之曰夫子……故知为大夫者,例称夫子,不以亲别也。孔子为鲁司寇,其门人称之曰子、曰夫子,后人沿袭,以为师长之通称,而莫有原其始者”[9],即后世以“夫子”概言老师,当是自孔子之后,如 《周书·斛斯徵传》:“宣帝时为鲁公,与诸皇子等咸服青衿,行束脩之礼,受业于徵,仍呼徵为夫子”,此处之“夫子”即是老师之意。由上可见,弟子称孔子为“夫子”大抵是源于孔子曾为鲁大夫,弟子为了表示对其的敬重,便称呼其为“夫子”。其面称也是有可能的,恰如前文所论,当春秋之时,“夫子”此称谓并无面称与背称之差别。因此,在《论语》中面称孔子为“夫子”和与别人谈及孔子时称为“夫子”都是表示对孔子的尊敬,而不是老师之蕴意。

此外,清代的恽敬也于《与朱干臣书》中说道:“古者弟子面称师曰子,其为他人言之,不面称曰夫子……至战国时方面称夫子”[10]。此说法与崔述大抵相同,但其说法也有待于考究,笔者认为在战国时,“夫子”其义也并不专指教师,如《孟子·万章》中孟子见梁惠王,梁惠王对孟子说:“吾惛,不能进于是矣。愿夫子辅吾志,明以教我”[11],此“夫子”肯定指孟子,但是梁惠王并不是孟子之学生,称其为老师未免不符合礼仪,即使梁惠王自谦,也不必如此。那就可能出现两种情况:第一,说明此时“夫子”也不专指古代意义的老师,而是对有学问、有德之人的敬称。第二,此“夫子”是指老师,但对“夫子”的称呼已经泛化,即能称呼“夫子”之人,并不是都是其学生,恰如恽敬所说:“……汉唐亦有此称,然不必弟子”[10],换句话说,此称谓并不专属于其弟子之权利。但称谓孔子为“夫子”从背面称到面称,从孔子弟子专属到不专属这其中肯定有一个过程,而从这个过程到目前为止,笔者并未发现材料来证明在孔子晚期不能面称其为“夫子”,亦无发现只有到孟子之时才面称“夫子”的材料。因此,只能说明“夫子”之称谓,不管是在春秋还是战国都不专指老师之意。

综合以上之论述,在先秦时期,“夫子”这一称谓并不是对老师的专称,更多的是对士大夫的敬称。加之到春秋之时,周代所建立的礼乐制度开始走向崩溃,“夫子”称谓由士大夫开始下移;又孔子做过官,至于后世人以为从《论语》开始,“夫子”就含有老师之意,实则极有可能是因孔子有德并聚众讲学,师范来世,故以“夫子”为老师之意。而到战国之时,孔子圣人之思想已经形成,加之孔子弟子多称其为“夫子”,时人便将“夫子”之称谓冠于自己的老师,一是表达自己对老师的尊重与崇敬,二是将其师比作孔子,褒扬其师之德行、学问。在此,“夫子”更多的是指有学问且德高望重之人。后人因孔子德盛,或战国之时多数人称其师为“夫子”而将“夫子”这一称谓固定为对老师的称谓,并沿用之。

因此,后世人多以为“夫子”用来称谓老师是从孔子开始,其实不然,而崔述之疑其证据也不足。此外,如若伪作,其思想无异,未免太过牵强,而伪作此材料之人也太过于深谙孔子之思想。也就是说,即使“夫子”在战国之时已经被用作老师的称谓,也只能证明这些篇章较晚,不能据此而怀疑其为伪作。因此,笔者认为,这些篇章应当为孔子门人之门人所写,门人记孔子之言并将当时之情况说于门人之门人,门人之门人记而整理成言,便有笔者称孔子为“夫子”之情况出现。

3 结论

在《论语》中,称谓复杂多变,无不体现着其时的礼仪文化,“夫子”一词在《论语》中的含义也有不同,或是对士大夫的尊称,或是对孔子的称谓,而孔子弟子面称孔子为“夫子”是有可能的,其义大概两种:一是对孔子士大夫身份的尊敬;一是因其德厚、学问深,而对孔子的尊重与崇敬。如若不然,则为编写面称孔子为“夫子”这些材料的人是战国时期孔子的再传弟子之弟子。由于孔子门人之门人距孔子较远,不可能见到孔子与门人对话之场景,他们所知道的也仅仅是经过孔子门人再传的关于孔子的言论;又受当时风气的影响,在编写《论语》时,将孔子与门人对话编写成弟子面称孔子为“夫子”也不足为怪。因此,崔述之说法缺乏充足的证据,不能仅凭面称孔子为“夫子”而疑其篇章为伪作。

[1]崔述著,王云五主编.《洙泗考信录》丛书集成初编[M].上海:商务印书馆,1937:46、49.

[2]程树德.论语集解[M].新编诸子集成.北京:中华书局,1990:38、582、814、840、952、975、1005.

[3]段玉裁.说文解字注[M].上海:上海古籍出版社,1988:499、745.

[4]孔安国,传.孔颖达,疏.尚书正义[M].十三经注疏(标点本).北京:北京大学出版社,1999:278、286.

[5]左丘明,传.孔颖达,正义.春秋左传正义[M].十三经注疏(标点本).北京:北京大学出版社,1999:465、507、928.

[6]上海师范大学古籍整理研究所,校点.国语[M].上海:上海古籍出版社,1998:12、17.

[7]郑玄,注.贾公彦,疏.周礼注疏[M].十三经注疏(标点本).北京:北京大学出版社,1999:24.

[8]李纪祥.孔子称“师”考[J].北京师范大学学报(社会科学版),2012,(4):59-76.

[9]汪中.述学[M]//四库备要本.台北:台湾中华书局,1981:1、2.

[10]恽敬.大云山房集[C].上海:中华书局,1936:130.

[11]赵岐,注.孟子注疏[M].十三经注疏(标点本).北京:北京大学出版社,1999:23.

责任编辑:陈小举

T匀E ANALYSIS OF“FUZI”IN T匀E ANALECTS

WANG Hong-mei

(Sichuan University,Chengdu Sichuan 610065)

The book The Analects made a descriptive record of those speeches that Confucius answered questions put forward by his students and people who lived at that time,in which those students called Confucius“Zi”,“Fu Zi”,“Kong Zi”and even “Zhong Ni”,and the calling was complex and changeable.Because people in Zhou Dynasty advocated ritual culture and there was also a set of strict etiquette rules for courtesy titles,there was no error in the daily communication.Therefore,Cui Shu in the Qing Dynasty thought that the chapter in which the students called Confucius“Fu Zi”at the presence of him was fake.By collecting the speeches of the title“Fu Zi”in Analects of Confucius,analyzing from its original meaning and etiquette norms of appellation in Zhou Dynasty,it is not hard to see that the title of“Fu Zi”had different meanings in Analects of Confucius;Some show the reverence for the knowledge of Kong Zi and some show the respect for Confucius’s identity as a scholar bureaucrat;consequently,it is possible to use direct appellation“Fu Zi”in Confucius’s presence.

The Analects;Fu Zi;Etiquette;Direct appellation;Possibility

H131

A

1672-2868(2016)04-0047-05

2016-02-29

王红梅(1990-),女,四川遂宁人。四川大学文学与新闻学院,硕士研究生。研究方向:文艺美学。