仲锷,我的好兄长!

文 俞天白

仲锷,我的好兄长!

文俞天白

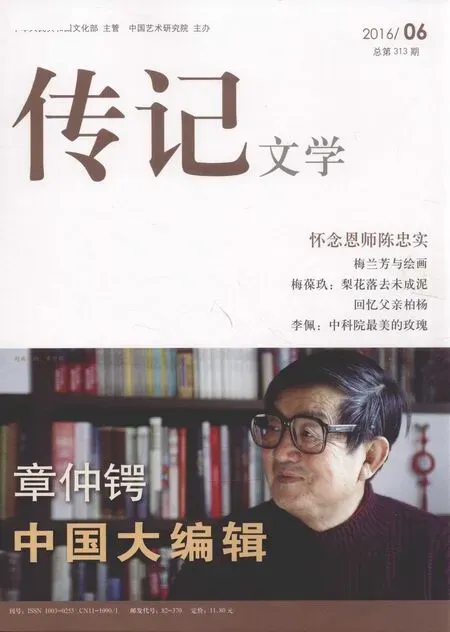

本文作者俞天白与章仲锷

在会议上章仲锷的低调发言往往会博得热烈的掌声

人生总是起起伏伏的,起伏有大小,对人的影响也因此而异。我人生最为关键的起伏中,是章仲锷帮我扭转了轨迹。

文化大革命前我被调去搞四清,回校时,学生不认识我而逃过一劫。因一身轻松,写了几个反映“教育革命”的短篇,而被抽调去参加“三结合”创作小组,创作一部反映教育革命的长篇小说。历时三年,1976年夏,小说以《钟声》书名出版了。不到半年,“四人帮”被粉碎,我们创作的这部小说随之也被批评。这对我的打击可想而知。我很苦闷,也很委屈,我不甘心就此沉沦,也为了打发无所事事的日子,写了一部描写“文革”中走上歧路的年轻人心态的中篇小说《现代人》。

当然,创作一开始,不能不考虑拿到什么地方发表或出版的问题。我始终惶惶然,觉得没有一家出版社会接纳。但不写,又能干什么呢?写出来再说吧,就算白辛苦的无效劳动,也要把它当成一场不留后悔的拼搏完成它。

面对一大叠稿子,这问题愈益突现了:到底往哪儿投?

我想到了上海几家出版社,但我知道在这个时候,上海各家出版社对我这样的人是忌讳的,是朋友,就不应该在这个时候去为难他们。

这时候,我从报上看到一份与《收获》杂志相当规模的文学双月刊创刊,叫《十月》,很吸引人,创刊号上有因《班主任》一炮走红的刘心武的《爱情的位置》!

《十月》编辑部全体人员合影

我颇有柳暗花明的喜悦。心想,我为什么不寄给他们看一看呢?

我毫不迟疑,即以自由来稿方式,挂号直接寄出。附信中,我只简单介绍创作意图和联系方式,对自己的情况只字不提,想让他们把我当成初学写作者来看待。

这是1978年的夏末秋初。

一个多月以后,我收到了《十月》编辑部寄来的一封信,密密麻麻地写了三张信纸,圆珠笔写的,肯定这部小说的价值,并指出其不足,以及修改建议。非常具体,具体到人物的一些细节与语言。最后表示,如果接受这些意见,并同意修改,他们将来上海面听我的修改设想。署名是素不相识的章仲锷先生。

我把此信一读再读,细细琢磨他的评析以及修改的可能性,然后复信表示,所提意见中肯准确,很受启发,我将尽我所能加以修改,期待他来上海当面交流。

一个多星期以后,章仲锷来了。而且,万万没有想到,他还带来了当时最令中国文坛注目、堪称具有破晓意义的人物刘心武!

这一刻,我才知道刘心武已经离开了教育岗位,被调到北京出版社。他们乘火车来,一下车,直奔我家。大家都是第一次见面。我没想到刘心武那么年轻!

一阵不安却笼罩了我的心头:事情搞大了,非要把话挑明再论其他了。

我直奔核心,问道:“你们知道我的情况吗?”

一向寡言少语的章仲锷还在微笑,刘心武却毫不迟疑地回答说:“怎么不知道?《钟声》的作者嘛。你发表在《文汇报》和《朝霞》上的文章我都读过!”

我的心一提,急问:“像我这样,还能发表小说吗?”

章仲锷突然吐出一句询问:“你是中华人民共和国的公民吗?”

我一愣:“当然是!怎么啦?”

章仲锷笑了,瞥了一眼刘心武,说:“这就对了。只要你还是中华人民共和国的公民,我们就敢发表!”

1995年,与张贤亮、舒乙、台湾作家齐邦媛在山东威海参加环境文学国际研讨会时留影

注意,这是1978年秋天,被称为中国又一个春天到来的标志性的、堪称为中国革命里程碑的十一届三中全会还没有召开。在这个满“心”疮痍急待修复的时日,这一声回答,何止是用“新鲜”一词得以形容,分明是胜过唤醒万物的春雷!对我个人而言,体现崭新时代的春风春雨,就是由章仲锷、刘心武,千里迢迢从京都专程送进我的家门来,吹活了我枯槁的心灵的!后来得知,他们就是凭一部《中华人民共和国宪法》,打开了多位被“右派”之类政治帽子叩压了数十年的老作家之门,包括才华横溢的白桦先生。

三个月以后,修改稿完成,九万多字,于整个中国沉浸在十一届三中全会的新希望、新气象中,挂号寄给了章仲锷。

很快,小说于1979年初,在《十月》总第二期全文发表,引起文学界的关注。虽然没有像仲锷和心武所期望的那样强烈,但对于我却足够了!仲锷和心武把我的心灵解放了。“中华人民共和国的公民”这一看来普通,在中国却是无比珍贵的身份,把压在我身上的一座被称为“政治”的大山搬掉了,把我的创作激情与才能全部调动起来了。我先把被认为人物是“灰色”而压了多年的长篇小说《吾也狂医生》翻出来,经过修改、整理以求出版。因篇幅过大(40余万字)不适合《十月》而被朋友推荐给了河北人民出版社。自然,小说本身吸引了该社编辑李屏锦先生,但在那个什么都首先需要政治审查的日子,《现代人》无疑帮我扫清了障碍:北京的《十月》都为我打开了大门,还有什么可犹豫的?小说被十分看好,特请孙犁先生题了书名出版。我紧接着写了儿童长篇《夜老虎打赌》,上海出版社也无法拒绝我了,在上海少年儿童出版社出版。1981年年初,《萌芽》杂志复刊,哈华先生主动把我调到了杂志社!

刘心武不久从《十月》调到《人民文学》担任主编;章仲锷也调到《当代》任副主编。我习惯于写中长篇小说,所以我的交往也向年龄相仿的仲锷倾斜,仲锷自然把我带进了《当代》。1982年初夏,我将中篇小说稿《屏》寄给了他。很快接到了他的电话,要我尽快到北京去改稿。这是我第一次到北京。到了北京才知道小说已经由孟伟哉先生审阅通过,正发去插图,并不要做大改动。这让我分明感觉到,他是借了一个口,让我扩大文坛的交往。

我和仲锷一家,也就这样,一步又一步建立起深厚的情谊。他的夫人高桦大姐,1949年5月27日,才14岁,却已是文艺战士,是随着部队打着腰鼓踏上了南京路的第一批解放军战士。此时在北京市作家协会秘书处工作,热情、爽朗、好客,具有大姐之风,我们都说她做的饺子特别好吃,她却毫不掩饰,坦然亮出她的底牌,是为了藏拙:我不会做菜,只能包饺子!正因为章仲锷在文学上的甘于奉献和高大姐的率真,她家始终宾客满座。当然都是文坛上的新朋旧友,差不多形成一个文学沙龙。我到北京,总是隔三差五地跑到她那儿蹭饭,既是为了口腹,也是为了交友。先后结识了因《芙蓉镇》而名噪一时的湖南作家古华,南京的姜滇,北京的王朔、柯云路、徐坤,安徽的陈桂棣等一大批文坛新星,还有因他夫妇组织的如环境文学研究会活动而有了交往的张炜、陈建功、陈祖芬、赵瑜、因首发《绿化树》而与章仲锷结成挚友的张贤亮等。

与著名翻译家、学者冯亦代,著名表演艺术家、作家黄宗英在山西运城采风时留影

可以说,我和仲锷的交往,其意之真,其情之纯,到了亲兄弟一般的程度!他到《中国作家》时,我的长篇《大上海沉没》即将完稿,我问他,是否仍旧给他,当作初到《中国作家》的见面礼?他断然回答:“不!你仍旧给《当代》,在当今中国文坛,在长篇小说的影响方面,到目前为止还没有一家超过《当代》的。你需要这样一部小说借助《当代》在中国文坛亮相!”听一听,这是一个普通编辑和一个作者的对话吗?1998年5月,他大胆地刊发了赵瑜先生采写的《马家军调查》,尽管删去了最敏感的《药魔重创马家军》一章而得罪了辽宁方面,他们暗中组织人对他采取措施,企图把否定他们“政绩”的苗头扼杀,组织谷开来为首的律师起诉他。压力之大,迫他离京南下,到上海找我尽情倾诉,并将有可能销毁的那一期《中国作家》亲自题字留给了我,以便某一日“立此存照”。三天以后,他和高大姐离沪南下,在列车上,他还提笔给我写信,因太激动,被高大姐劝阻了,事后,高大姐把这件事告诉了我,记得此信的第一句是:

天白,我的好兄弟!……

18年以后的此时此刻,忆起这些,仍然千言万语涌上心头,让病中的我难以承受,不能不借这一声蕴含着无限情意的呼唤,把话题煞往:

仲锷,我的好兄长!

责任编辑/斯 日