章仲锷先生的德与行

文 赵 瑜

章仲锷先生的德与行

文赵 瑜

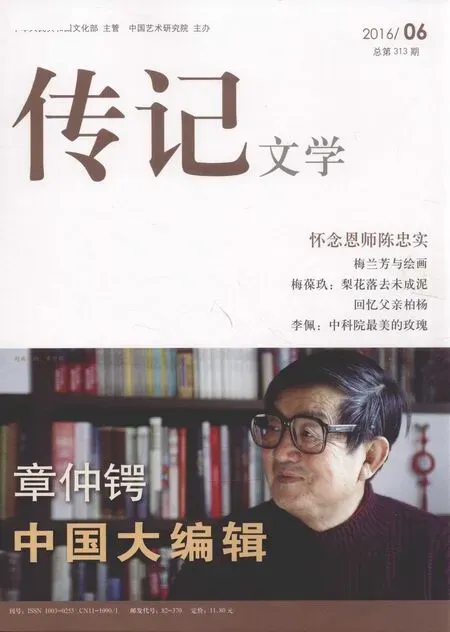

章仲锷与赵瑜在签售《马家军调查》现场

《中国作家》1998年第3期发表长篇报告文学《马家军调查》

又是一年的清明之际,我不由自主地想起了逝去8年之久的章仲锷先生。章老先生于我,亦师亦友,以往我每次调研结束准备动笔之前,只要机会允许我总会找他去聊聊,听听他的意见,而他也总能给我除鼓励之外的很多实用的建议,让我很是受益。他的离世,对于文学界来说自是极大的损失,对我而言,更是无比沉痛的打击,以至于这么多年过去了,我依然无法释怀。

晋军崛起忆功德

我是山西作者。20世纪80年代中期见到章老先生,也在山西。那时他可不老。我们称他老师,后来省了“师”字称章老。章老师为名牌大刊《当代》副主编,赴晋组稿而来,绝无出大差乃至大出差的架势,仅在手中拎一只皱巴巴的软布袋子,随坐随聊。他一边从袋子里掏眼镜,一边说些闲话,像一位跑腾乡下搜寻老货的古董贩子。改日复又相遇,更像是胡同里的一位邻居长者,打街口买了俩饼子回来,寻常散淡。章老往复于北京、太原、榆次等地,一会儿走了,转天复来,对稿子以及文坛杂事亦不多加谈论。这哪是一位权威编辑,倒是久居京城的一个文化佬儿,游方各地寻亲访友来了。

举重若轻者,道行弥深。章老多次晋京往复的成果,是在《当代》集中推出山西作家的一批作品,且在编者按语中首用“晋军崛起”一词。山西文坛因此欢实乐和了几十年。当初,这批山西作家被他看重,各人名头却不大,也不好说山西出现了一代新群体,打那儿以后,便可以这么说了,且还为原先根基深厚的“山药蛋派”彰显了新风。章老编罢大稿子,举国轰动之际,他自己却轻描淡写,比如柯云路因《新星》而崛起,逢着有人夸赞,章老只是笑眯眯道:“原先的标题太长吧,好像叫做《一个县委书记的事业与爱情》,是长吧?我给改《新星》得了,俩字儿挺好。

“晋军崛起”,成为山西文坛划时代的响亮旗语。章仲锷先生积了功德。我们不能忘记他。

支持《强国梦》

1987年冬,我带着《强国梦》上了北京。责任编辑是《当代》的刘茵老师,而刘老师遇着难题还要请教章老。想不到,章老是个铁杆儿体育迷。我至今弄不清,如此一位老夫子,究竟因为什么爱上了竞技体育?在编辑部里,这位章老一上来,先不和你谈稿子,而是大侃中国足球,像个年轻人似的,也骂街,只是言语斯文俏皮一些,话里话外,资深球迷一个。后来他去了《中国作家》,竟然咬牙挤出珍贵版面,每期推出《评球刊中刊》来,足见他痴迷之深。

刘茵老师点灯熬油编好《强国梦》之后,发稿不易,尚须集体合力。章老做了终审,他坚决支持这部作品,又联合编委多人,设法共克难关。章老曾经撰文追忆此事,说作品“指出了中国体育的误区,分析中国远非体育强国,以夺取金牌为目标的指导思想并不符合奥林匹克精神。它像一颗炸雷,惊动了一些人固执的头脑,包括体育界对此一片抨击之声。我们觉得应该允许有一家之言,破例由我和刘茵,再加上主编秦兆阳,副主编朱盛昌、何启治五人共做决定,顶住了压力,不仅在刊物上发了,还出了单行本”。——我当然不能忘记这一回。

《强国梦》之后,我和章老成为忘年之交。这位老先生与许多年轻作家建立了深厚友情。从20世纪80年代、90年代,到新世纪前十年,三十多年风雨,他推举了大批年轻作家和作品,足可以拉出一份惊世骇俗的厚重名单。

磨稿斋里见真情

平日里,章老与青年作家们见面频繁。你往他那“磨稿斋”案头一坐,躁动之心便会归复安静。相谈话语虽然离不开纷乱文坛,但经他那么一说,许多乌杂俗事也就沉淀下来。他一不想拉帮结派升官发财;二不会自居宗师希图回报;三不愿夸张成绩高谈阔论。事实上他倒是颇具这些资格的。他最乐意交流一件事、相谈一项内容、研讨一个话题,那就是你写了什么新稿子,他将琢磨着如何把稿子编好。

他心无旁骛,性情率真,童心鲜活。有一次我请客吃饭,他提议把张守仁、崔道怡两位老先生约上同吃。张、崔二老都是京城著名编辑,加上已经故去的龙世辉先生,人称“四大名编”,或曰 “国编”。那天到了馆子,我陪同三先生进得前厅,当面一块落地木屏,其上撰刻颂文推介菜肴,客官须从两侧绕行始入。仅仅数秒钟功夫,诸位只将木屏扫过一眼,三老便同时笑道:“错别字又来了!”此话既出,三人如孩童一般立刻比试起来。守仁老师嬉闹道:“不准你再看啊,你马上说出哪个字错啦?快说快说!”三人停步于木屏后边,凡说出一个字,即返回前头检验一下。结果,章、张、崔分别指出错别字各一,三人难分高低,打了个平手,这才罢了,确是职业杀手也。仨大编那股子顽皮劲儿,至今想来,仍教人乐。守仁老师不仅动嘴兼而动手打闹,道怡老师得意时便越发严肃起来且将下巴扬得更高。章老总是扮演那种备受顽友欺负的被动角色,动辄让顽友们考来考去,而且只许答对,不许答错,答错受罚,接着被考。比如考他某个小国家的首都叫啥名儿?章老憋半天,蒙猜一下没答对,胜者便手舞足蹈,连呼罚酒。那一日,得亏没找着章老另一挚友赵大年先生,倘若这位赵老师在,评讽兼备,调笑不停,章老便更难招架了。而章老总是任由老友嬉闹,苦苦接应怪招儿,绝不气恼,脾性儿好得出奇。

饭临末了,章老向服务员要过纸笔,针对木屏上那仨错别字,伏在餐桌上认真写清一份正误单子,郑重交给服务员,建议菜馆老板抓紧改正。还说如果不快些改过,行将影响日后生意。张、崔二老这时便在一旁深表赞同,声称此议刻不容缓,重做木屏很有必要,包括修改病句。

章仲锷这些老先生们,是如今世上一种珍稀存在,走一个就少一个啊。

抡圆了写啊

《强国梦》事过十年,到了1998年5月,章仲锷先生又在他所主持的《中国作家》正刊上,特辟整卷,发表《马家军调查》一书。那年章老即将离休,此作也许是他一生中编发的最后一部长篇,作品一经推出,一连串事件再次把我们的命运联结在一起。

前头三四年,应是1995年夏季,我从辽宁体育界调研结束返京。心知这个题材不好碰,要写好还真难。烦乱之际,我专程前往西坝河章老家,要向他讨教一个写法。各类大稿看了多半辈子,他道儿深。章家正在修整房子,磨稿斋一片狼藉。二人收拾出一块空地儿,将就坐下说事儿。这时节章老身体尚好,浑身沾满白灰,整个一位粉刷匠。我刚刚说罢开头,他眼睛里就放出光芒,注意力马上集中起来。我谈出几种写法,他却沉默无语,既不肯定,亦不否定。依他的经验,此刻如果高谈阔论,对于即将艰难开笔的作家并无补益。我明白他在寻找一个关键词,我不必催问他要讲些什么。等待多时,他拍打着两手白灰,振作精神开了金口。他讲出一个观点,让我一惊,那是直奔我心的。他说:“你毛病出哪儿,我想明白了!驾驭这个长篇,你本来能行,写法技巧都应该不是难事儿,要说问题,还是出在你心理上。你原先去采访,并没有料到马家军复杂到这般程度,全盘掌握情况了,复杂性超出你的预想了,你的担忧顾虑也来了,搞纪实作品,就怕这个。”

章老所言极是。

他说:“办法只有一个,那就是解放思想,你必须抡圆了写!”

张守仁、崔道怡、章仲锷(从左至右)在山东荣城

抡圆了写啊!高人高语关键词儿,就这么几个字,俗言大义,如一道金符,突破我心中樊篱。中国知识分子应有的独立精神,先在自家心底减了成色,还没拿笔先自萎了。总之,别人啥还没说,自个儿首先焦虑,你能写成个什么东西?

章仲锷先生在一篇文章里写过这件事:“这次他写《马家军调查》,在采访回来动笔之前曾找到我,让我提些想法。我说你抡圆了写,意思是要他尽量丰富地占有素材,放开手脚,秉笔直书,不要怕这怕那,违心粉饰生活;写多了,可以提炼,写得干瘪匮乏,是创作的致命伤。”

“不要怕这怕那,违心粉饰生活”——章老此语正是非虚构作家根本方向所在。不,虚构作家就可以粉饰生活吗?

那年盛夏,我背了行囊,进驻太行山巅陵川古城,埋头畅写《调查》。小城本清凉,独我汗如雨。困惑间或者歇息时,我常常自问:你自家抡圆了吗?

发表《马家军调查》

1995年底或次年初,我将这份书稿交给章老,任他决断。另一份书稿则在友人中传看,都说恐怕不好发表。这时,章老已经转调《中国作家》,在那座临建楼上主持办刊。他思来想去,认为发表全书时机未到,“谁都会左掂右量,欲发节选的有限章节,又觉得稿子可惜”。稿子在编辑部搁置下来,两年中我不想催问章老半句,我不愿意再给他增添负担,只要火候一到,他自会做主刊发。

到了1997年冬,我与《中国作家》编审萧立军先生相逢相遇。萧兄编稿,胆识过人,他的出现,对于此著问世构成新的契机。萧立军建议,书稿应在社委会成员中一一传阅,而后集中意见,专题研究。萧兄此议得到章老先生大力支持,或说章老亦从萧立军身上汲取了顽强动力,同时有杨匡满、杨志广和何建明三位社委积极响应。萧立军有忆文道:“我们五个社委坐下来研究赵瑜的稿子,大家一致认为是好东西,一致认为应该发,但也一致认为风险不是一般的大,而是很大。因此,每个人表态,表示这部作品出现任何后果都愿意承担责任。”章老则回忆道:“时机难得,历史出奇地相似。又是《中国作家》社委会五人集体拍板审定!”十年前《当代》发表《强国梦》,章老是副主编,十年后推出《马家军调查》,章老“梅开二度”则是刊物主要负责人。我写“体育三部曲”,除《兵败汉城》首发上海外,章老居然积极参与和主持发表了其中两部,发表过程竟然如此惊人相似,直让人感慨万端,大呼缘分。

作品出笼,天气正热,我到中山公园签名售刊。露天地儿,章老年过六旬,顶着红火日头,陪我整整半日,屡劝不归,说是要直接听取读者意见。他这位老北京,仍旧拎一只脏兮兮的布口袋,与人侃得火热,一如老街坊碰面,嘴角挂着白沫,话语那个稠密,咋看咋不像一位老大国编,说出来人都不信。

编辑部连开两次作品讨论会,第二次来了上百人,气氛异常热烈,章老一口气主持四个多小时不歇。随即,辽宁强力发难,社会争议叠浪而来,种种说法形同水火,还有人著书炒作,急于加盟一场官司,兀自黏上章老搅事儿。面对如此态势,章老几度提笔著文,张扬立场观点,向世俗庸劣开战,毫不退缩。他在激愤中写了这样的句子:“我们的良苦用心,欲图报国的拳拳情怀,天人可鉴!”他亮开胸襟,“我声言:我以一个资深编辑的审慎和负责的态度,来肯定它的文学价值;以一个行将离休的老同志的理性和良知,来判断它的是非;以一个老党员的党性来表明我的感情倾向。……我越发坚定地认为,这是赵瑜最成熟、敲打得最周密结实的作品,是经得住时间淘洗和历史考验的。对于作品的得失,可以讨论交流,不同意见可以展开争鸣,但对那些耸人听闻的炒作和流言蜚语,政治上的攻击陷害,是绝对不能接受的!”

章老以衰弱之躯,全力保护作者,乃至奋不顾身。不久,他身心俱疲,终于病倒住院,我心凄然。

人们怎不怀念他

而今,又是十多年逝去。我常常想起,京城里一位瘦弱谦和文化佬儿,却有一颗博大坚韧之心。他品行高尚,为人率真,他甘愿扶人开红花,自个儿做了叶瓣,终碾泥尘香如故。这绿色叶瓣很环保,绝无污染,吸收二氧化碳,吐出新鲜氧气,吐故纳新。

人们怎不怀念他?

新时期文学三十年来,人们充分肯定作家们所做出的贡献,却往往忽略了文学编辑们不可替代的巨大推动。从某种意义上说,文学编辑在思想解放道路上,是作家心中的指路明灯,二者又常常在波涛汹涌之际,风雨同舟,耸动海内。

章老写到我们这份忘年交,笔下话语,令人肃然:“赵瑜是我的朋友,按年岁他称我为老师,在感情上我视他为挚友。他敬重我信任我,我支持他推举他。这就是经过风雨雷电考验而不变色,经过坎坷艰辛而不变心的战斗友谊,愈久而弥坚。”

说得真好。章老这些话,正是我的心声。

责任编辑/斯 日