防霉防菌技术信息摘要

工业防霉防菌产业技术创新战略联盟

防霉防菌技术信息摘要

工业防霉防菌产业技术创新战略联盟

• EM制剂的神奇作用

EM制剂(Effective Microorganisms,有效微生物菌群)产品是上世纪80年代从美国和日本等国发展起来的。那时美国并不叫EM制剂,而是叫芽孢杆菌制剂,因为该制剂主要是由三种芽孢杆菌(即枯草芽孢杆菌、地衣芽孢杆菌、蜡状芽孢杆菌)组合培养而成。其用途主要作为鱼类养殖清塘剂和农作物栽培促进剂。随着应用面的扩大和应用对象的不同要求,日本和美国等学者在此基础上又增加了乳酸杆菌、光合细菌、放线菌、酵母菌等微生物,便称之谓EM菌。后来又有学者增加了硝化细菌、霉菌等微生物。据报道,目前的菌种已发展到10个属的80多种菌种。我国从上世纪90年代引入该产品后,叫做微生态制剂,更有人叫它益生菌或菌肥。作者认为,更确切的名称,应该叫EM制剂,因为它是由一群有效微生物经增殖培养后组合起来的“集团菌”。

EM制剂产品和技术从上世纪90年代起逐步传入中国(包括台湾和香港地区)、巴西、泰国、欧洲等地。本世纪开始,已传遍世界,它的广泛应用,对清理鱼塘水质、提高农作物产量、改良土壤、环境保护等都具有举足轻重的作用。上世纪90年代中期,上海某知名公司曾从美国进口几十吨芽孢杆菌制剂(固体曲),并作了大量的应用试验,效果很好,但由于售价太高,无法推广。本世纪初,我国广东、江苏、山东等地相继建厂制造EM制剂产品,目前几乎遍及全国。

EM制剂的神奇作用表现在其应用范围的十分广泛,并且效果显著。其应用范围罗列如下:

1、作为清塘剂,用于鱼、虾、蟹等的养殖水体,分解鱼类排泄物和剩余的饵料,净化水质。

2、作为农作物栽培促进剂,分解土壤中的各种有机物和其他物质,提高农作物产量,同时可以防治病虫害和改善土壤。

3、作为垃圾处理剂,降解垃圾中的有机物质和其他有害物质,同时可以除臭。

4、作为肥料发酵剂,降解肥料中的有机物质,增加营养成分,大大提高肥料的利用率。

5、作为饲料发酵剂,分解饲料中的有机物质,提高饲料中可被动物吸收的营养成分,从而提高畜禽产量,缩短养殖周期。

6、作为饲料添加剂,调节动物消化道功能,同时增加可被动物吸收的菌体蛋白。

7、用于河道治理,降解河道水体中的各种有机物质和其他物质,使河道水质变清,同时降低水质的COD和氨氮量。

8、 用于污水处理,降低污水中的COD和BOD以及氨氮量,同时可以除臭。用于工业污水处理也是不错的选择。通常放在厌氧池和好氧池中。

EM制剂的使用应该考虑到温度因素,理应选择在气温较高的时节,因为这有利于微生物的繁殖和酶的作用。在我国,于野外使用时,通常选择在每年的5月至10月。当然,海南、广东、广西、云南等地除外,东南亚地区则一年四季可以使用,工业污水处理亦可不间断使用,因为工厂可以控制使用温度。

EM制剂的建议用量:作为养殖清塘或河道治理,通常每亩水面1 kg,1年1~3次;作为作物栽培,每亩使用1 kg,1年1~3次;作为饲料发酵或肥料发酵,一般添加0.01%~0.1%;用于工业污水处理,其用量为0.01%~0.1%。由于EM制剂的应用范围很广,作用对象不同,环境条件有差异,其用量的确定,最好通过实践来验证。

EM制剂的制造和应用,符合国家”绿色环保”的大政方针,具有强大的生命力,其发展方兴未艾。

(摘自《EM制剂的神奇作用》,作者:马振瀛、 茹征微、 朱艳静,单位:上海市工业微生物研究所)

• 混凝土减水剂样品罐内防腐防霉功效的测试

混凝土减水剂含有丰富的营养物质, 在常规条件下极易受到微生物污染和破坏。从微生物、杀菌剂等专业的角度,分析杀菌剂在混凝土外加剂的试验和应用情况,并就防腐体系的建立,提出正确使用杀菌剂的一些方法和建议。

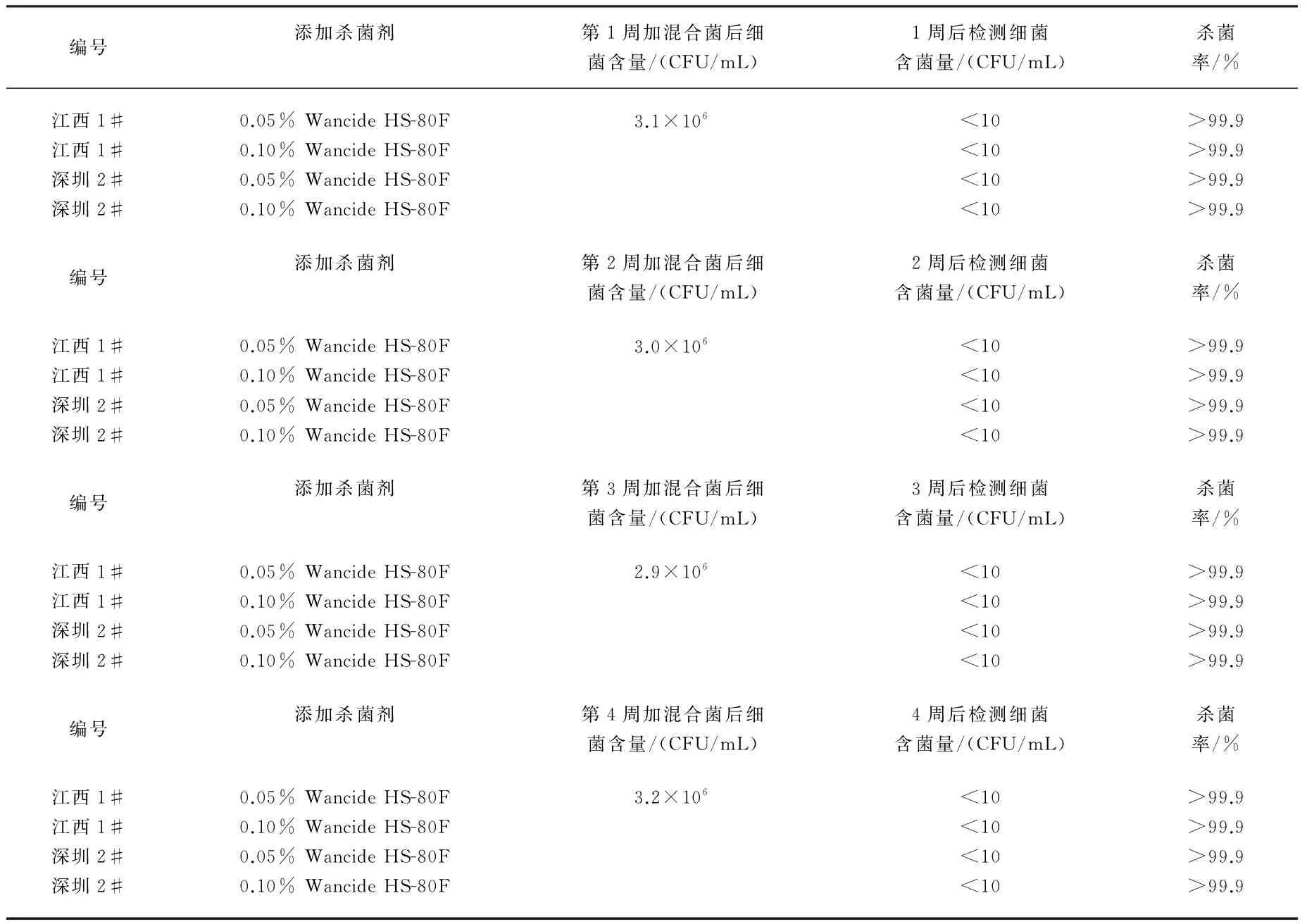

对来自江西和深圳的样品微生物攻击挑战试验, 杀菌剂来自上海万厚生物科技公司的Wancide HS-80F,减水剂4周防腐、防霉挑战试验结果如表一、表二:

表一 减水剂4周防腐挑战试验

表二 减水剂4周防霉挑战试验

两个样品,分别添加不同浓度的杀菌剂Wancide HS-80F,第28 d相应的减水剂样品中的活细菌或活霉菌数均小于10 CFU/g, 说明该系列样品可通过微生物攻击的挑战性测试, 表明样品中的防腐防霉体系对细菌或霉菌可起到有效的抑杀作用。

(摘自《杀菌剂在混凝土减水剂中的应用》,作者:王磊、武绍峰、顾学斌,单位:上海万厚生物科技有限公司)

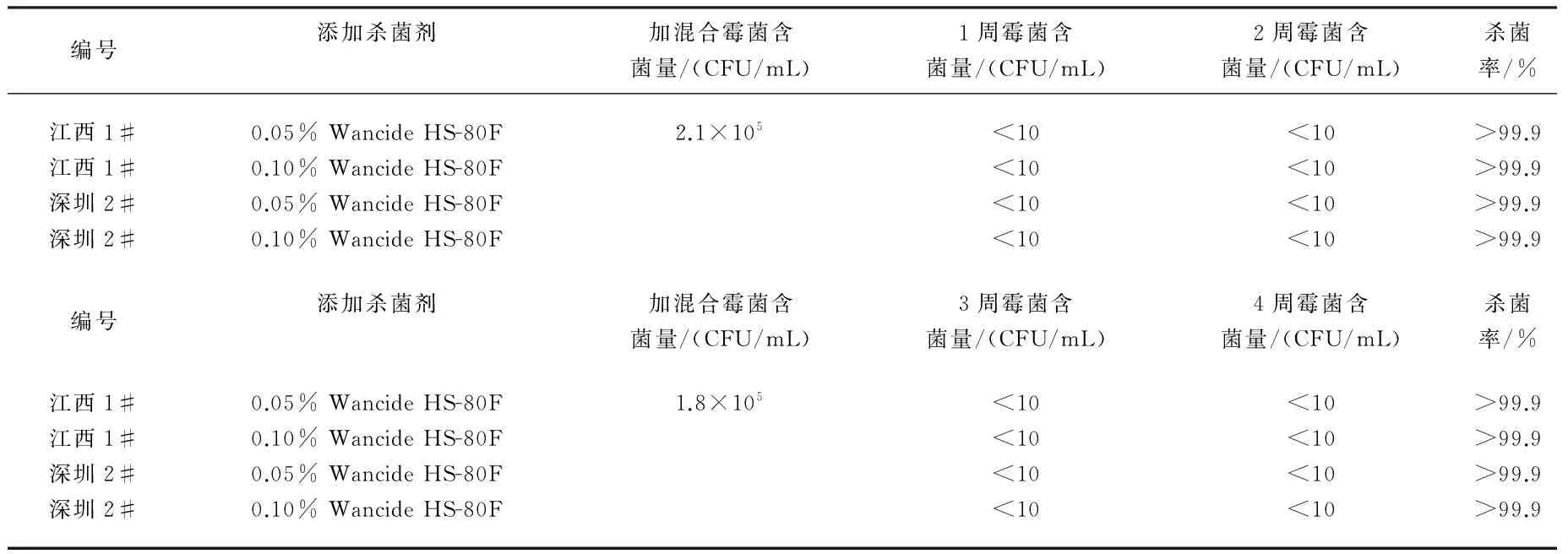

• 再生塑料对WPC真菌抗性的影响

采用再生PP与木纤维制备了复合材料,并参照ISO846标准测试了再生PP/木粉复合材料对黑曲霉(Aspergillusniger)、绳状青霉(Penicilliumfuniculosum)、拟青霉(Paecilomycesvariotii)、绿粘帚霉(Gliocladiumvirens)和球毛壳霉(Chaetomiumglobosum)五种霉菌混合孢子液的抗性。通过将再生PP/木粉复合材料与真菌混合孢子液共培养12周后后,对材料的真菌抗性等级和质量损失进行了观察(0级:材料表面无菌丝生长;1级:试样表面感染面积<10%;2级:试样表面感染面积10%~25%;3级:表面感染面积25%~50%;4级:试样表面感染面积>50%;5级:试样表面被菌丝和孢子全部覆盖)。试验结果表明,再生PP/木粉复合材料表面的霉菌生长等级以及质量损失均随材料中填充木粉含量的增加而增加,木粉含量越高,则材料表面的霉菌等级越高,质量损失也越大,表面材料的真菌抗性也越差(图1)。此外,即便在不含木纤维的材料上也发现了部分真菌生长的痕迹,而木纤维的存在则进一步促进了真菌的生长。在木粉含量较高的材料中,偶联剂马来酸酐接枝聚丙烯(MAPP)的存在似乎有利于真菌的生长,这主要是由于马来酸酐基团增加了材料的吸水性,而材料吸水性能的增加则为真菌的生长和繁殖提供了有利环境,进而促进了真菌在材料表面的生长繁殖[20]。

图1 再生PP/木粉复合材料在霉菌处理12周后的表面生长等级和质量损失

通过将原生HDPE及再生HDPE分别与原生松木粉、回收再利用的尿素甲醛粘合刨花板木屑及回收再利用的CCA处理松木屑按50︰50质量比混合后,采用模压成型的方式制备了几种木塑复合材料。以未做任何处理的南方黄松木为对照试样,对几种材料的真菌抗性进行了测试。结果如表1所示,在24周后,黄松木暴露于绵腐卧孔菌(Postiaplacenta)和密褐褶菌(Gloeophyllumtrabeum)时的质量损失分别为30%和55%,而暴露于白囊耙齿菌(Irpexlacteus)和云芝(Trametesversicolor)时引起的质量损失分别为65%和39%。而几种木塑复合材料相比对照黄松木材则表现出良好的真菌抗性。相比再生CCA处理的松木屑及再生刨花板木屑填充的复合材料,由原生松木粉填充的木塑复合材料的质量损失最大。而由原生HDPE基质填充复合材料的质量损失与再生HDPE填充复合材料的质量损失差异不显著,表明再生塑料的应用对复合材料的真菌抗性无明显不利影响,再生塑料可在木塑复合材料中大量推广应用。

(摘自《再生塑料应用对木塑复合材料真菌抗性及理化性能的影响研究》,作者:冯静、施庆珊、黄小茉,单位:广东省微生物研究所)

表1 木塑复合材料在四种真菌处理12周后的质量损失率/%

• DC的木材防腐防霉试验

研制了一种新型、安全、广谱的水载型防腐防霉剂。经检测,它对木材具有防腐、防霉的双重效果,且稳定持久。初步核算,DC(2,4-二氯-3,5-二甲基苯酚(DCMX)和菊酯类杀虫剂) 木材防腐防霉剂处理木材成本略高于广泛使用的CCA(Chromated Copper Arsenate)防腐剂,但远低于安全高效的ACQ(Alkaline Copper Quaternary)防腐剂。

将经过处理的木块,经30 min 100 ℃蒸汽灭菌并冷却后接种,放在长满霉菌菌丝体的培养基上面,先放两根灭菌玻璃棒(直径3 mm),再将试样横放在玻璃棒,每个培养皿放2块样品。在28 ℃、90%相对湿度下的霉菌恒温培养箱中进行培养,培养28 d。根据样品表面霉菌生长情况,进行其防霉等级的评定。

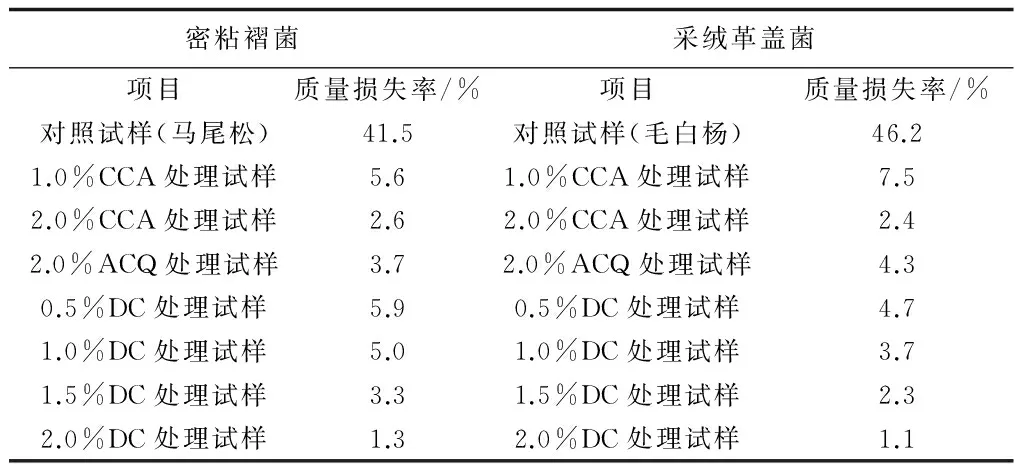

DC防腐防霉剂对木材防腐效果检测结果如下表:

表1 腐朽菌的抑制性能表

由上表1可得出结论:0.5%、1.0%、1.5%和2.0%DC防腐防霉剂处理过的木材防腐效果,参照标准中木材天然耐腐蚀性能等级进行分级,测试材料均达到Ⅰ级(强耐腐)。

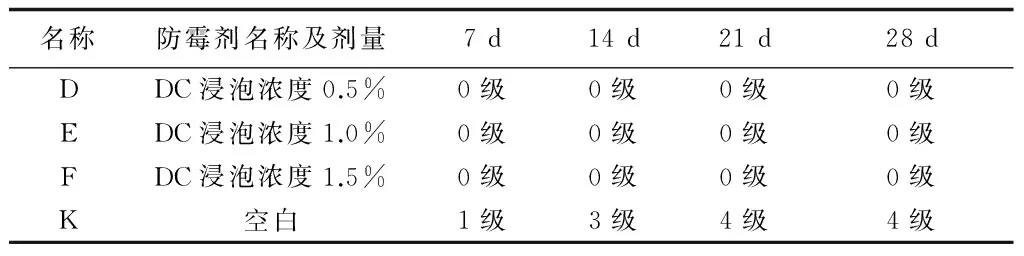

表2 DC防腐防霉剂对木材防霉效果检测结果

由以上两表2可见,0.5%、1.0%和1.5%DC防腐防霉剂处理过的木材防霉效果均达到0级,即未发生霉变;空白样品均为4级,即表面产生霉变。

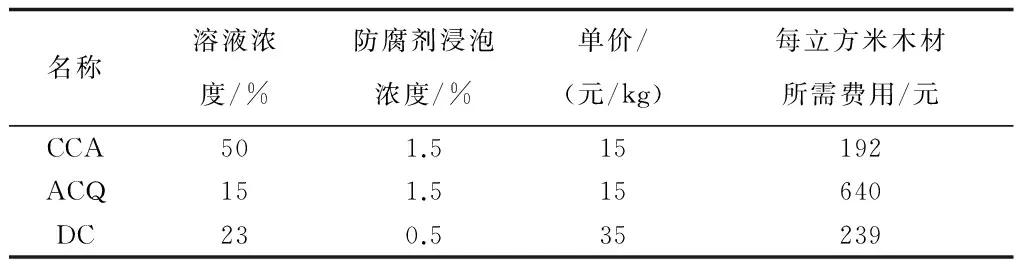

表3 常用木材防腐防霉液成本估算

由上表3可见,DC防腐防霉剂处理木材费用和CCA相当,远低于ACQ。

(摘自《DC的木材防腐防霉试验》,作者:徐磊、王颖、王建都等,单位:江苏省河浪生物科技有限公司)

• 橡胶防霉性能测试方法和评价标准

1美国材料与试验协会标准ASTM G 21

(1)菌种:ASTM G 21方法采用菌种为黑曲霉(Aspergillusniger)、嗜松青霉 (Penicilliumpinophilum)、球毛壳霉(Chaetomiumglobosum)、绿粘帚霉(Gliocladiumvirens)、出芽短梗霉(Aureobasidiumpullulans)。

(2)试验方法:ASTM G 21采用培养皿培养法来进行防霉性能测试,即培养皿检测法(湿式法)。规定的孢子液浓度为1.0×106CFU/mL~2.0×106CFU/mL,但没有规定霉菌培养获得孢子的培养基和离心机离心速度。

检测方法:把样品置于无机盐培养基平皿中,接种菌液后于(29±1)℃培养28 d观察结果。

(3)结果评价

ASTM G 21采用五个防霉等级对样品进行防霉效果评价,分别为0级(不生长)、1级(痕量生长(长霉面积﹤10%))、2级(长霉面积≥10%,并﹤30%))、3级(长霉面积≥30%,并<60%)、4级(长霉面积≥60%)。

2日本工业标准JIS Z 2911

(1)菌种:黑曲霉(Aspergillusniger)、绳状青霉(Penicilliumfuniculosum)、球毛壳菌(Chaetomiumglobosum)和疣孢漆斑菌(Myrotheciumverrucaria)。

(2) 试验方法:采用了两种方法来进行防霉性能测试,即培养皿培养法(湿式法)与悬挂法(湿室挂片法)。但没有规定接种孢子液的浓度。干法和湿法接种后试验时间分别为28 d和14 d。

(3) 结果评价:JIS Z 2911采用三个级别评定测试样品的防霉等级:0级-无长霉;1级-长霉面积不超过三分之一;2级-长霉面积超过三分之一。

3ASTM G 21和JIS Z 2911方法中存在的问题

培养时间方面,JIS Z 2911规定培养皿培养法的试验时间为14 d,根据霉菌在试样表面生长情况评判样品防霉能力。霉菌繁殖是一个非常复杂的问题,由于只采用无机盐琼脂培养基,为贫营养培养基,霉菌生长缓慢,试验仅14 d,霉菌在样品表面上的生长还处于初级阶段,不足以判断其结果,据此进行防霉效果评价常常是不够准确的。

孢子液制备方面,JIS Z 2911虽然规定了孢子制备的方法,但没有明确规定孢子液中孢子含量,但对滴入或喷洒到橡胶上的喷洒液体积有明确的规定。由于没有规定孢子含量,对试验结果会造成偏差。事实上孢子浓度、喷洒量对防霉结果有一定的影响,太少、太多、喷洒不均匀,都会造成试验结果不同。菌液接菌量过多,孢子易堆积于样品表面,影响观察(难以分清楚是喷上的孢子团或是样品上长出的孢子);菌液接菌量过少,难以达到严酷的试验环境。

ASTM G 21对培养菌种获得孢子的培养基没有具体规定,也没有制定离心孢子的方法如离心速度等。在倒培养基时,ASTM G 21规定培养基的厚度为3 mm~6 mm,由于培养基很快凝固,很难控制培养基的厚度,这些都不便于实验室人员操作和标准的推广。

4制定橡胶防霉性能测试标准的依据

橡胶防霉性能测试是人工模拟严酷环境的加速长霉试验,该方法模拟自然界霉菌的生长环境条件,按霉菌生长的生理特点进行设计,用以测定橡胶在适合霉菌生长的环境条件下对霉菌的抑制效果,并根据长霉程度来评价橡胶防霉性能。

4.1培养时间的确定

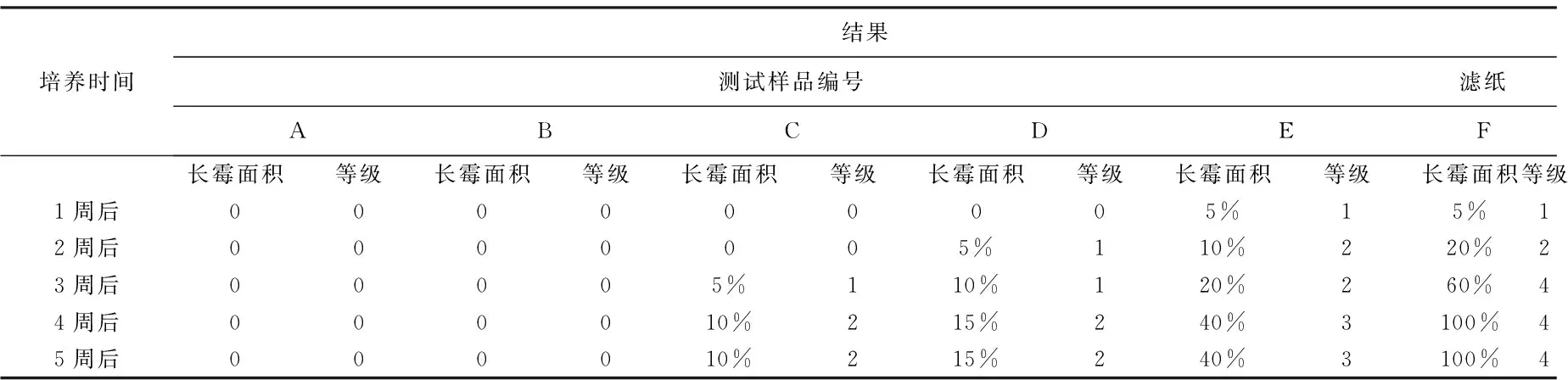

对橡胶进行了不同测试时间的防霉性能试验比较,在测试菌种、接种量、接种方式、培养温度等条件都一致的情况下,对6种橡胶进行检测,检测结果如表1。

表1 不同测试时间的长霉情况结果比较

据表1结果分析,培养3周与培养4周的结果相差较大,从结果可以看出,培养4周和5周的结果一致。培养时间对防霉效果好的样品无明显影响,而对防霉效果稍差的样品则影响较大,如对于防霉效果比较好的样品A、样品B,培养4周时该试样表面未长霉,培养5周时该试样样表面仍然不长霉。

因此,依据本实验室的试验数据并借鉴国内外防霉试验标准培养时间的规定,本标准规定防霉试验培养时间28 d(4周)后观测结果。

4.2测试菌种

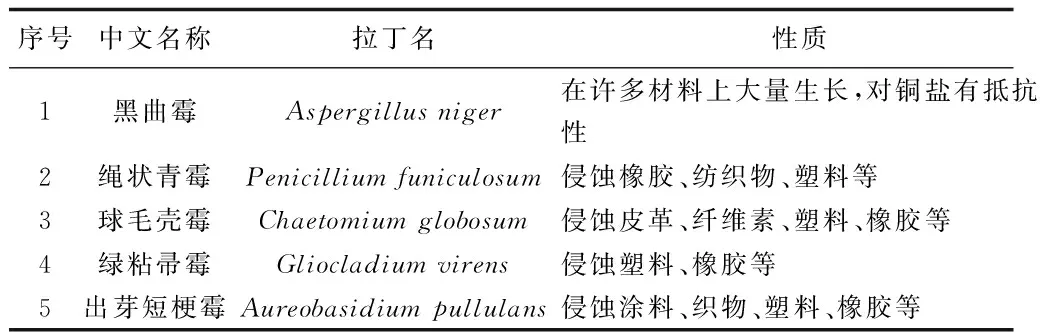

从发霉的橡胶上分离到的优势霉菌是短梗霉、青霉和曲霉,还有少量的其他属的霉菌,根据橡胶的使用环境不同、受微生物污染的菌种也不一样的特点,参照国内外其他防霉测试标准中菌种的选择情况,本标准选择容易污染橡胶的霉菌作为测试标准菌。同时对菌种的拉丁文(学名)、性质等作了描述,使测试菌种具有代表性,符合我国的实际使用环境。

表2 橡胶防霉试验菌种名称及侵蚀性

根据产品的使用要求,也可增加其他菌种作为检测菌种。所有菌种均来自经过认可的菌种保藏中心的典型菌种。

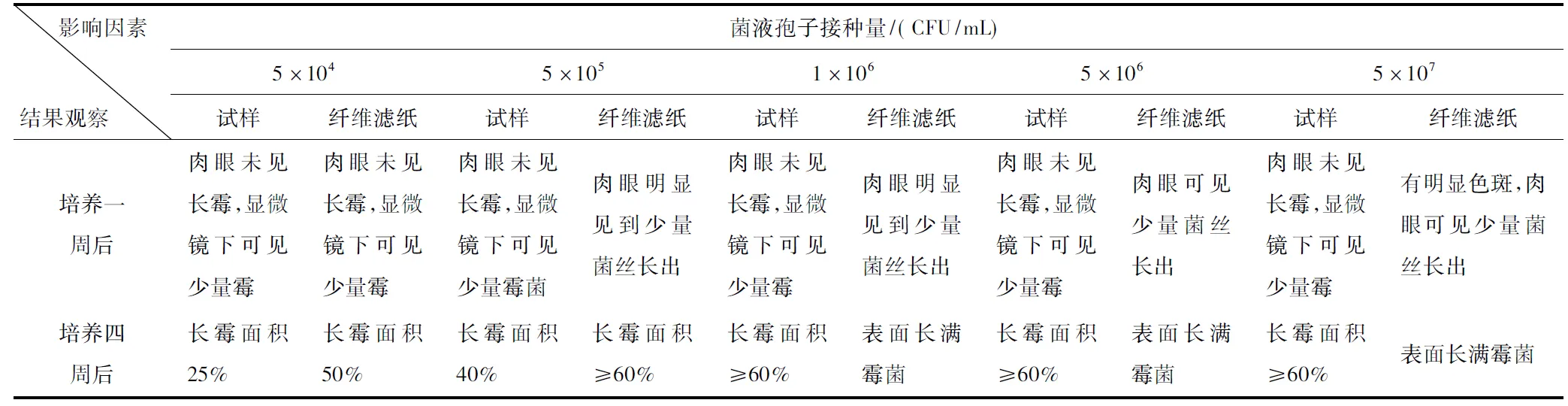

4.3孢子液的浓度

选择塑料和纤维滤纸为测试样品,在菌种选用、接种方式、培养温度、培养时间等条件一致,只是孢子液中孢子含量不一样的情况下进行防霉实验,以纤维滤纸验证孢子的活力,结果见表3。

JIS Z 2911虽然规定了孢子制备的方法,但没有明确规定孢子液中孢子含量,依据本实验室的试验结果(表3)规定孢子液稀释到1×106~5×106CFU/mL。

表3 接种不同浓度孢子液的实验结果比较

4.4结果评级方法

ASTM G 21采用五个防霉等级对样品进行防霉效果评价,本标准参照ASTM G 21进行防霉性能的评定。即0级:在放大约50倍放大镜下观察应未见长霉;1级:肉眼看不到或很难看到长霉,生长面积小于10%; 2级:肉眼明显看到长霉,在样品表面的覆盖面积为10%~30%;3级:肉眼明显看到长霉,在样品表面的覆盖面积为30%~60%;4级:肉眼明显看到长霉,在样品表面的覆盖面积>60%。

(摘自《橡胶防霉性能测试方法和评价标准》,作者:郭晓苑、李素娟、袁英姿等,单位:广东省微生物研究所)

10.3969/j.issn.1001-6678.2016.04.013