基于知识整体化的高等工程教育课程改革①

刘 坤,李继怀

(辽宁科技大学,辽宁 鞍山 114051)

基于知识整体化的高等工程教育课程改革①

刘 坤,李继怀

(辽宁科技大学,辽宁 鞍山 114051)

高等工程教育的知识范畴涵盖了自然科学、社会科学、工程学、艺术和人文学科,以及对这些知识领域极为重要的范例和认知方法,这些知识是相互关联的,并且可以整合成一个统一的知识体系。高等工程教育课程改革应坚持知识整体化教学理念,实现基础课程与专业课程、必修课程和选修课程、理论课程和实践课程以及本专业课程和相关专业课程间的知识整体化,以培养学生思维的多维共通能力,进而全面培养和提升学生的创新创业能力。

知识整体化;高等工程教育;课程改革;实施保障

高等工程教育作为高等教育的重要组成部分之一,其主要职能是培养未来经济社会所需的高级工程技术人才。课程作为直接作用于人的教学媒介,是高级工程人才培养的核心要素之一。当前我国高等工程教育课程体系无论在课程设计、知识结构、实践教学和课程评价环节上,还是在课程实施的方法和手段方面都需要进行改革和完善。构建符合现代工程人才培养的课程体系对于工程技术人才培养、实施以创新驱动发展战略、增强国家科技竞争力、推动经济社会发展具有重要的奠基性意义[1]。高等工程教育的知识范畴涵盖了自然科学、社会科学、工程学、艺术和人文学科,以及对这些知识领域极为重要的范例和认知方法[2],这些知识表面上具有特定的学科界限,但就本质意义上讲却是相互关联的,并且可以建构成为一个系统的知识体系。充分认识整体知识的价值作用和育人功能,树立以“立德树人”为根本任务的知识整体化教育观,将现代开放式教育及学生自主化学习方式进行有机整合,是当前和今后一个时期高等工程教育课程改革的主要方向。

一、“知识整体化”课程改革的理论与主张

现代科学发展最突出的特征之一就是随着交叉学科、边缘学科的不断衍生分化,科学知识正在向其辩证的对立面——整体化方向发展。知识整体化趋势发端于19世纪中叶,到了20世纪初,随着控制论、系统论、信息论、运筹学等交叉学科的出现,社会科学、自然科学和技术科学互相联系和融合渗透有了强大的工具和手段,知识整体化趋势明显加快。知识整体化趋势的出现是外部因素和科学自身整体化共同作用的结果。科学自身正在通过各学科理论方法的相互联系、相互渗透和相互作用,以数学化、宇宙学化、生态学化、控制论化、经济学化和社会学化为目标快速走向整体化。知识整体化在提升人的思维品质和创新创造能力方面具有明显的作用,引发了人们对知识整体化发展态势及内在机制的积极探索[3]。

知识整体化的概念源自于进步主义中以学生为中心的理念。1895年,美国的Herbart就已提出心灵是统一体的统整概念,认为知识整体化在学校教育中具有重要作用和意义。20世纪30年代,以儿童为中心的进步主义在美国教育史上写下重要的一页,知识整体化的概念也乘时而兴,盛极一时。其后随着美国的政治、经济和国际间情势的改变,其课程的取向也在儿童为中心和学科为中心之间作不同的钟摆。直到20世纪80年代,知识整体化教育再度受到Beane[4],Caine&Caine,Drake,Fogarty,Jacobs,Vars[5]学者们的热切关注并迅速向第三级教育延伸。

Bernstein以社会学的观点来分析学校的知识和课程分类,他认为课程的内容之间有很大的分野,可以用强或弱来形容不同的内容分类:强的课程内容呈现学术化而界线分明的知识,以集合型(Collection Code)的学科课程为其中的代表;弱的课程内容知识显示科目的知识与其他知识的界线模糊,以统整型(Integrated Code)的统整课程为代表。以集合型的强课程知识分类在课程、教学与评核方面较侧重由上而下的知识传递,而统整型的弱课程知识分类则较强调教师、学生的共同参与,共同探索知识[6]。Clark,Jr.和Glatthorn&Foshay等学者认为课程统整重视知识的整全性,并针对传统学科课程的分科割裂现象,提倡趋向知识的整体性学习[7]。

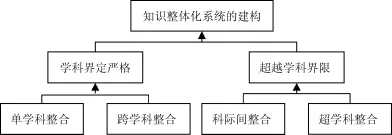

从学科的角度看,课程改革的重点仍在学科。学科设计包括学科本位设计、平衡学科设计和多学科设计。学科本位设计是指各学科处于独立的运作状态;平衡学科设计是指不同的学科独立运作的同时,会调动相关的课题与相同的教学时段,使学生易于自行联系有关的统整学习;多学科设计是指不同的学科按共同的要旨设计而成一个统整单元,但学科之间仍保留清晰的界线。同时以主题为聚焦,联系不同的学习内容,重点在于运用不同学科的观点来探索主题,探索与主题相关的概念或认知观念,再扩展设计适切的活动,以达致学校与社会统整的目标。超学科设计是从生活出发,以探索人生、社会为学习的目的,课程统整的倡议者冀望学习者可以从事更高层次的探究;完全统整设计是最高层次的统整模式,学生从他们的生活中创造课程,他们的学习完全自由和自主。以社会及人生议题为本的完整统整模式对大多数的课程统整学者来说是最高的统整境界。

图1 超学科知识整体化课程整合概念

从以上论点可以看出,知识整体化将全部知识看成是相互关联的,并且可以整合成一个统一的知识体系。同理,高等工程教育课程也应该是一种完整的知识体系,应树立整体知识观,以整体知识观统整高等工程教育课程改革,以保持课程体系中各个知识系统之间的双向联系和互动,促进各学科知识的交叉融合,衍生新的学术理念、甚至是新的边缘学科,使学生形成更加综合系统的知识观和更加多元的文化观,有能力在未来复杂的职业生涯中既作为一个独立的个体又作为一个团队(社会)的一部分,以足够的知识成熟度和卓越的洞察力认识理解事物的本质,担当起未来建设者的传承与创造职责[8]。

二、基于“知识整体化”高等工程教育课程改革的主要内容

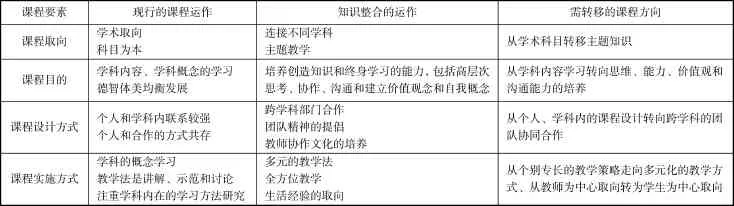

“知识整体化”课程改革是在学科知识的基础上,在学科知识间建立必要和必然的联系,使其相互发展和补充[9]。其含义并不是对各学科知识进行简单机械的糅合,而将所有知识都由学校教育完成,并要求学生必须同时学习和掌握,而是要求教育者充分认识整体知识的价值取向和知识特点,并针对学生的个性特质和自主学习需求进行有机整合。基于知识整体化的课程改革有利于培养学生综合运用知识分析问题和解决问题的能力,实现不同知识的转移和内化。现代高等工程教育及应用型人才培养,不要求“顶天”,却必须“立地”,必须基础要牢,理论要实,专业要通,实践要多,应用要准。因此用系统论的方法对课程进行定义、充实、改造、调整、优化和整合,使课程实施的过程中,充分体现其“知识整体性”原则,即基础和专业的融合,机理和实验的融合,理论和实践的融合,课内和课外的融合,教学和实训的融合,最后通过能力和素质的提升实现学习和创新的融合。

表1:高等工程教育课程要素及运作

(一)基础课程与专业课程间的知识整体化

随着现代经济社会的迅猛发展,社会分工越来越细,学科知识及高新技术越来越趋向相互融合,未来最具竞争力的人才应具有“T”形的多元化知识结构,即建立在多学科整体化广博知识基础上的专业知识和技能结构。因此,高等工程教育课程结构必须在以专业教育为主体的同时,注重强调知识的广泛性、适用性及整体化,在基础课程与专业课程高度整合的基础上交叉渗透、深度融合。

在专业基础课中设置若干个学时的控制范围,给学生自主学习留出空间,将专业基础课中涉及的基础理论与后续专业课中的实际工艺相结合,拟出若干课题,给学生分成若干小组,充分利用现代化信息技术广泛检索资料完成小论文。在教学过程中要把知识发生发展的系统性与个体认识发展的逻辑顺序结合起来,使教学既保持知识的系统性,又适应学生的心智发展规律,促进学生认知能力的发展。在处理好基础课和专业课两类课程之间的关系时,要使它们之间既成系统又有一定的弹性,根据需要进行灵活处理与调整。根据学科的基本知识结构和学生的认知结构特征进行课程教学,坚持由浅入深,由易到难,由简到繁,逐步加深所学知识的深度,从而体现循序渐进性,防止学生学习过程中的好高骛远、不求甚解的心理倾向。

(二)必修课程和选修课程间的知识整体化

通过必修课程可以保证人才培养目标所规定的必须掌握的知识和技能,保证实现人才培养的基本质量要求;而选修课则是为了满足个人兴趣、爱好特长及个性发展需要让学生自主选择且有较大弹性要求的课程。必修课和选修课间同样需要知识整体化,通过整体化来解决教学目标要求与自主化学习、共性发展要求与个性特长发挥等人才培养和人才成长途径问题。

在开足必修课的同时加大选修课程的设置比例,实行灵活的模块化课程设置,在专业选修课中设置若干个学时的控制范围,给学生自主学习留出空间,教师把教学、科研、生产和管理等不同领域中的基础性、应用性和开发性的研究课题,结合学生的实际情况,细化为大学生科研训练计划项目[10]。以高校大学生创新创业项目为切入点,充分利用发挥学校师资、教学、科研的资源,营造不同学科交叉复合研究的氛围因材施教,在实验的进程中指导教师要能动地把控和引领总体方向及给出参考建议,学生领悟课题目的并结合自己的观点和想法进行实验。拓展本科生的知识面,提高大学生科学研究能力、创新能力和实践动手能力;系统接触并跟踪掌握学科发展前沿信息和动态变化。定期组织必要的学术研讨课,激发学生好奇心、创造性的思维方法和执著的开拓能力;满足学生对不同学科知识进行系统集成及未来职业发展兴趣,充分体现出人才培养过程中的学科交融性、知识整体性和学生个性化发展。

(三)理论课程和实践课程间的知识整体化

改变传统的以教师为主体,过细讲解、强调过多等束缚学生手脚的做法,树立教师为主导的教学思想,突出学生的学习主体作用。将实验内容与工程背景、科研项目相整合,同时注重实践性课程形式的综合化和科研化,开发创新性实验与理论课程并行推进、有机结合,使实践教学的思想和作用贯穿于整个人才培养过程之中。引导学生自主查阅资料,独立设计实验方案,认真思考实验过程中所发生的各种物理化学现象,并探究其原理,而不只是关注实验结果及分析整理的过程。实验中如发现问题,教师并不需要马上进行处理而要以引导者的身份尽量用启发提示的方式,引导学生自己动脑、动手去解决,给学生充分的思维锻炼(成长)机会。在实验过程中要引导学生不断发现问题,并能够根据所发现的问题改进实验方法提高实验效果。排除问题的过程可以使学生对实验设备的使用及实验涉及到的理论知识有更为深刻的认识及掌握,时间或许有些难以把控,但学生可以在解决问题的过程中获得了成就感,激发了他们对理论知识学习及参与动手实验的兴趣。创新性实验还会遇到许多新知识及多学科知识交叉应用的问题,因此,教师在实验过程中应选择恰当的教学方法和模式,将实验教学的重点放在引导学生提高动手能力上[11]。

毕业设计是高等工程学校教学的重要环节,是从学习到应用的重要结合点。毕业设计的选题应注重校企结合、采取多学科交叉模式,在毕业设计教学环节中应充分体现创新思维理念,以培养学生的创新精神和创造能力为重点,将创新和创造精神应用于毕业设计过程中,经过不同学科师生的协同合作,运用不同学科知识体系、基本理论、基本方法,充分发挥不同知识之间相互启发、相互促进作用,使学科间知识的复合、交融和渗透及团体协作能力、组织管理能力及人格魅力的培养得以实现。

(四)课内课程和课外课程的知识整体化

将课外课程进行的各类科技创新活动等全面纳入人才培养体系,实现课内课程和课外课程的有机结合,使学生课外活动呈现出多形式、多层次、多渠道、项目化及团队化的发展趋势。课外教学环节作为课内教学环节的自然延伸和有效补充,是发展学生独立探求知识、自主学习、培养创新精神和提高综合素质的重要途径。

由校内专任教师、企业兼职教师共同承担,遵循核心内容规范标准原则,实现课外课程多样化。特聘校外有实际工作经验的专家授课,增加学生与校外专家座谈次数;利用国内、国际各种实践创新平台,开展多学科交融渗透及团体协作科技创新活动,实施专业知识传授和专业实践训练相结合的同时,强化学生工程应用能力、创新能力和实践能力培养。实践教学体系一般包括课内实践和课外实践。课内实践教学是以实验、实习、实训、课程设计及毕业设计为主要形式的教学及管理形态。由于课内实践教学只能在有限的时间和空间内进行,致使学生亲自动手参与实践活动的时间和内容十分有限。在传统教学模式下由于教学资源的制约,演示性实验和认知性实习较多,学生很少亲自动手参与实验设计和实验操作,直接参与项目设计及新产品研发的机会则更是少之又少,工程实践能力和创新创造能力培养得不到保证。而课外实践教学是以培养学生实际操作技能和创新创造潜能为主旨目标开展的基本技能培训、专项工程实践、各类科技竞赛活动及顶岗实习(准就业)等教学活动。无论是从获取知识信息的角度还是从培养工程实践创新能力的角度看,真正有用的前沿知识有很大的比例来自于课外,尤其是学业优异的学生更是如此。课外实践教学是课内实践教学的延伸和拓展,超越了课内实践教学相对狭窄的知识获取和转换空间,将课堂教学与生产实际紧密地联系起来,在拓宽学生知识视野、增强学生动手能力、培养学生创新思维、健全学生人格品质等方面弥补了课堂教学的不足,可以最大限度地发挥学生自主学习的积极性,有利于培养学生的创新精神和创造能力,为促进学生的全面发展提供了更加广阔的空间和平台,有利于人才培养目标的实现[12]。因此,必须重视开辟课外实践教学渠道,使课内与课外配合、理论与实践交互、传承与创新并行。

三、基于“知识整体化”高等工程教育课程改革的实施保障

我国的高等工程教育课程体系尚处于初步建立和不断完善的阶段,对于高等工程教育的发展战略和课程目标还没有形成统一的认识,在国家层面也没有建立起科学合理的高等工程教育课程目标和课程标准。有院校层面,只是部分通过教育开展比较好大学开设了一些整合课程。[13]为实现知识整体化的高等工程教育课程改革,高等工科院校需要在工程人才培养过程中根据自身条件和社会需求,结合自身的办学层次及类型,在知识整体化理念的引领下,进行准确、客观地课程目标定位。

(一)明确高校工程教育课程目标定位

高校工程教育课程目标定位不清晰主要体现在课程类型上片面追求高、大、全,一些院校的人才培养定位不仅忽视社会对工程人才的需求情况,而且不够重视自身在人才培养方面所具有的条件、优势及特色,致使这类院校办学目标趋同,人才培养的层次不清楚,失去了原有办学层次上长期积累形成的优势和特色,工程课程设置滞后于产业结构的转型升级,专业结构失衡,毕业生的能力素质不能直接与岗位需求实现“无缝对接”。对高等工程教育课程的目标进行准确定位,从本质意义上讲就是“以社会为本”还是“以人为本”的价值选择和博弈。课程目标定位关系到高等工程教育体系的整体性建构和人才培养目标定位,属于高等工程教育顶层设计范畴,处于全局性和先导性地位,必须确立科学的价值取向。因此,高等工程教育课程改革必须坚持“以人为本”和“以社会为本”兼顾的价值取向,课程目标定位必须体现与人的全面发展相适应并与社会需求相适应。要明确高等工程教育的课程目标定位,增强高校对培养现代工业企业适用人才和未来创新创造卓越人才与使命感和责任感。政府需要对高等工程教育课程体系给予战略规划和指导,制定具有中国特色、满足创新型国家建设需要的国家高等工程教育课程标准和评价标准,通过政策引领,构建“政府支持、学校运行、企业参与”的高等工程教育课程体系,破解我国高等工程教育在办学目标、课程定位趋同难题。

(二)课程设计要分层次,服务区域发展,考虑对经济社会发展的适应性

学术型人才主要从事学术研究、学术创新及运用学术知识进行科学实验及项目研发;工程型人才则主要是运用科学知识及学术原理进行方案设计或工艺流程设计;技术型人才是设计方案或图纸转化为实际产品过程中的指挥者和实施者;技能型人才则是依靠操作技能熟练地完成产品的制作。学术型、工程型、技术型和技能型四种人才既是企业和社会现阶段的急需人才,也是未来经济社会发展必须依靠的人才。人才培养的类型不同,对应的课程类型具有明显的差异。一般情况下工程型人才主要由高等工科院校培养,而技术型人才则主要由高职院校来培养。很明显,高等工科院校人才培养的重点应是工程型人才。依据这个定位,高等工科院校应紧紧抓住“工程性”这个涵义,从工程技术性的内涵和外延两个维度考虑来设置人才培养课程方案,建构高等工程教育课程体系。加强学科知识的互联与共享,与经济社会发展的适应性是确定高等工程教育课程设置的重要依据。高等工科院校应根据未来经济社会发展需求和自身的层次定位及服务面向确定自己的课程体系。按照工程型人才主要从事工程技术及产品工艺的社会分工需要,应在注重理论基础知识的同时着力培养学生的工程技术应用能力。课程设计要根据高校自身所处的层次和服务面向,充分考虑与经济社会发展的适应性,培养学生具有较宽厚的理论基础、系统的专业及相关知识,能够运用科学的方法和娴熟的技能进行新产品研发及新工艺设计。

(三)构建高等工程教育课程体系内互通互联机制

依据知识整体化理念,高等工程教育应当贯穿于一个工程人才职业生涯的始终。因此,需要构建完善纵向贯通、横向立交开放的高等工程教育课程体系。目前我国的高等工程教育体系中“普通本科教育—学术型硕士(工学硕士)—工学博士”的层次路径(学术教育路径)衔接相对成熟,但“高职高专教育—应用型本科——专业学位硕士(工程硕士)—工程博士的层次路径(职业教育路径或技术教育路径)”衔接仍处于探索和试点状态。两种体系之间更没有成熟、适当的接口。构建高等工程教育体系内教育类型和层次间的相互连接,不仅需要建立起灵活的学分转换与升转学衔接制度,更重要的是实现体系内的课程的互通互联。高等工程教育课程体系内互通互联机制有利于高等工程人才的培养,为工程人才的终身教育和可持续发展提供一个良好的资源平台。

(四)以未来工程需求为导向,体现高等工程教育课程的特色与时效

随着我国经济社会的高速发展以及产业结构的转型升级,国家、社会及企业对高等工程技术人才需求的数量在不断地增加,质量要求也在不断地提高,高等工程教育要根据国家、社会及企业的需求制定出既有校本优势学科特色、又能满足未来经济社会发展需要的人才培养目标。我国传统的高等工程教育人才培养目标更加强调学术型人才培养,而对所承担的培养一线卓越工程人才的使命并未得到应有的重视,既偏离了高等工科院校应承担的人才培养取向,又很难与现实经济社会发展需要相对接。高等工程教育应面向未来发展需要进一步拓宽社会适应面,培养未来社会需要的工程科学型、工程技术型及工程管理型卓越人才。同时,要改革工程类研究生招生体制机制,根据实际需要扩大从工程一线招收在职研究生的比例,使工程硕士成为工程类研究生的重要主体,以适应未来工程发展的需要。

高等工程人才培养的针对性和时效性涉及人才管理、人才支撑、人才激励及人才保障等多方面,每一所高校的每一个专业必须从自身的学术积淀出发,以区域及行业需求为导向,构建能够真正体现高等工程人才培养针对性和时效性特色的高等工程教育课程体系。

[1]刘秀忠,雷传平,任旭芳,等.关于高等学校专业课教学改革的思考[J].科学与管理,2005,(3):44-45.

[2]郭德红,杨丹.关于协同开发和设置大学跨学科课程的思考[J].北京教育(高教),2014,(10):11-13.

[3]范习新.科学知识整体化及其哲学问题[J].国外社会科学,1982,(7):18-23.

[4]Beane,J.A.Curriculum Integration and the Disciplines of Know ledge[J].Phi Delta Kappan, 1995,76(8):616-622.

[5]Vars,G.F..Can Curriculum Integration Survive in an Era of High-stakes Testing?[J].M iddle School Journal,2001,33(2):7-17.

[6]Bernstein,B..Towarda Theory of Educational Transmission[M].London:Routledge&Kegan Paul,1975:45-61.

[7]Glatthorn,A.A.&Foshay,A.W..Integrated Curriculum[A].A.Lewy.The international encyclopedia of Curriculum[C].New York:Pergamon Press,1991:160-162.

[8]郭德红.美国大学课程思想的历史演进[M].北京:中央编译出版社,2007:186.

[9]董泽芳.高校人才培养模式的概念界定与要素解析[J].大学教育科学,2012,(3):30-36.

[10]金辉,王一雍,李成威,等.大型精密仪器设备开放与共享[J].中国冶金教育,2013,(S1):67-69.

[11]高迅,陈春光.流体力学综合性设计性实验教学改革实践[J].实验科学与技术,2005,(1):55-57.

[12]张云鹏,甘德清.基于人才培养目标的课外实践创新平台建设[J].教育与职业,2011,(26),150-152.

[13]韦宝朝.宾夕法尼亚大学通识教育课程改革及其启示[J].现代教育管理,2011,(4),128.

(责任编辑:李作章;责任校对:杨玉)

Research on Curriculum Reform of Higher Engineering Education Based on Know ledge Integration

LIU Kun,LIJihuai

(University of Science and Technology Liaoning,Anshan Liaoning114051)

Higher engineering education knowledge category covers natural science,social science,engineering,arts and humanities,as well as the paradigm and cognitive methods which is extremely important for these knowledge fields.The knowledge is interrelated,and can be integrated into a unified know ledge system.Higher engineering education curriculum reform should persist in the teaching philosophy of knowledge integration in order to realize the knowledge integration of basic courses and professional courses,compulsory courses and elective courses,theoretical courses and practical courses,major courses and extra curricular courses,cultivating the students' multidimensional thinking capability,so as to fully cultivate their innovation and entrepreneurship abilities.

knowledge integration;higher engineering education;curriculum reform;implementing guarantee

G642.0

A

1674-5485(2016)07-0104-06

①辽宁省教育科学“十二五”规划2013年度课题“知识整体化课程体系改革的探索”(JG13DB079)。

刘坤(1965-),女,辽宁丹东人,辽宁科技大学材料与冶金学院教授,主要从事高等工程教育和教学管理研究;李继怀(1956-),男,辽宁海城人,辽宁科技大学高教研究室研究员,主要从事高等教育管理研究。