云服务背景下专题教育网络课程建设的探索与实践

潘丽芳

(上海市电化教育馆,上海 200086)

云服务背景下专题教育网络课程建设的探索与实践

潘丽芳

(上海市电化教育馆,上海 200086)

该文通过在云服务背景下专题教育网络课程建设的探索与实践,总结出中小学生的专题教育网络课程具有模块化、情景化、游戏化和趣味性等特点。专题教育网络课程的设计包含了课程目标及框架内容设计、导航设计、活动设计、交互设计和评价设计等部分。专题教育网络课程的四种建设模式,分别是自建模式、共建模式、委托开发模式和购买模式。该文还对专题教育网络课程的适切性、科学性、推广使用等方面进行了深入的思考,这些探索与实践成果对其他同类中小学网络课程的开发与建设具有借鉴意义。

专题教育;网络课程;云服务

随着翻转课堂、MOOCs、一对一数字化教与学的探索与实践,少数学生的网络学习经历得到了丰富,但对于大部分学生来说这样的学习经历仍是不易获得的,这造成了新的技术环境下的教育“贫”“富”差异和教育不公平,如何缩小教育“贫”“富”差异,实现教育公平,是摆在我们面前的一个重大课题。在云服务背景下,网络课程的建设可以调节需求与供给的不平衡,使为所有学生提供均等的学习机会成为可能,也是解决教育公平的一条有效路径。自2002年以来国家有关部委陆续出台的50多个相关文件,要求在中小学开展相关主题如健康、安全等的专题教育活动,但由于学校课时有限,在学校的落实情况往往不容乐观。为了进一步整合中小学专题教育课程资源,加强对专题教育教学和评价的专业指导和管理,切实减轻中小学生过重的学业负担,通过云服务的方式为学生提供专题教育网络课程,学生可以采用灵活、便捷、多样的方式获取课程资源,学校可以通过云平台实时了解学生的学习情况,进行有针对性地指导,从而使专题教育落到实处,真正促进学生的全面发展和快乐成长。

一、专题教育网络课程的内涵与特点

(一)专题教育网络课程的内涵

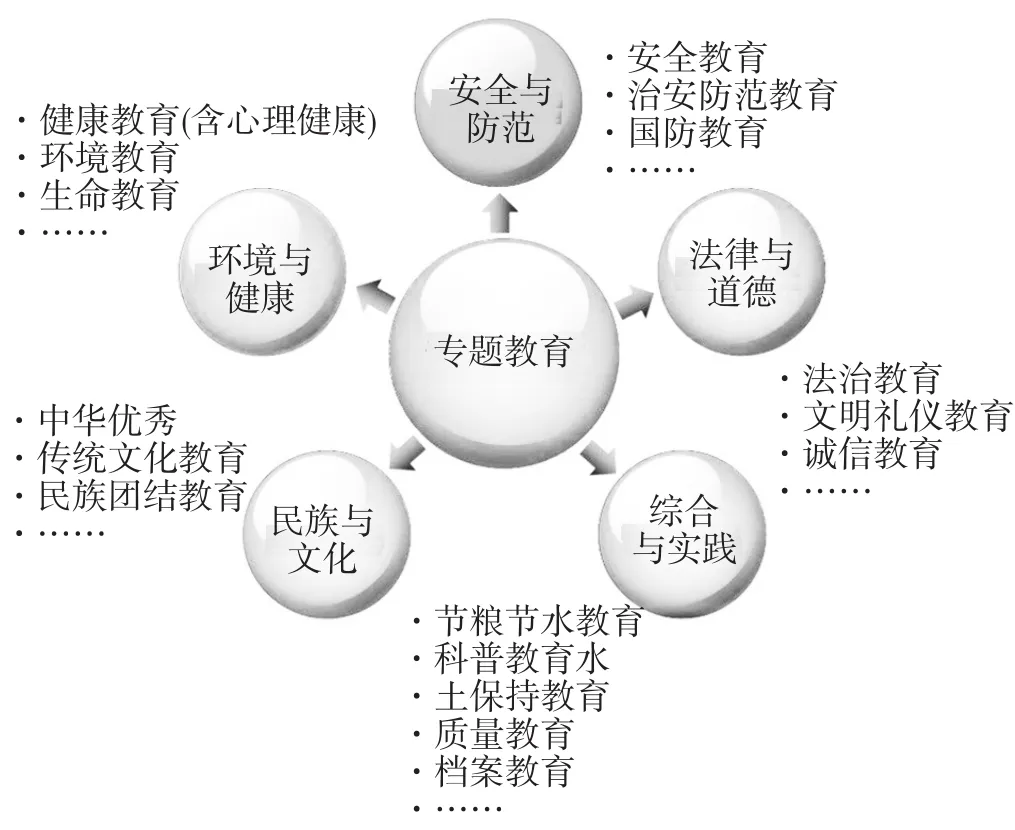

专题教育内容涵盖了自2002年以来国家有关部委陆续出台的50多个相关教育文件所涉及的教育内容,包括公共安全教育、法制教育、生命教育、诚信教育、礼仪教育等主题。结合上海基础教育的实际,针对不同学段学生身心发展的特点,梳理了中小学各专题教育的内容,归纳整合为安全与防范、法律与道德、民族与文化、环境与健康、综合与实践等五大内容板块(如下图所示),构建小学、初中、高中相互衔接的专题教育内容体系。

上海市中小学专题内容分布图

网络课程是指通过网络表现的某一门学科的教学内容和实施教学活动的总和,即按照一定的教学目标和教学策略组织起来的教学内容和网络教学支撑环境,其中网络教学支撑环境是指支持网络教学的软件工具、教学资源和在网络教学平台上实施的教学活动[1]。网络课程是在课程论、学习论、教学论指导下通过网络实施的课程,是为实现某学科领域的课程目标而设计的网络学习环境中教学内容与教学活动的总和。网络课程包括了教学内容、学习资源、教学策略、学习支持、学习评价和教与学活动六个要素[2]。这些定义强调了教学内容和教学活动,突出教师的主导地位,较适合成人学习者。针对中小学生的年龄特点和认知规律,我们认为专题教育网络课程是在先进的教育教学和学习理论的指导下,为实现课程目标而设计的通过网络体验方式所进行的专题教育学习活动。

(二)专题教育网络课程的特点

网络课程的内容本身要贴近学生的学习需要,编排要生动有趣,能够吸引学生的学习兴趣,因此,我们将专题教育网络课程的特点归纳为“三化一性”即模块化、情景化、游戏化和趣味性。模块化就是将网络课程设计成若干个内容相对独立的单元,这些单元我们称之为“模块”。模块化的内容短小精悍,又相对独立,根据中小学生的认知规律,一般每个模块的学习时长在10-20分钟之间,比较适合中小学生通过网络进行学习。情境化较易引起学生积极的学习情感反应,在情境创设的时候结合学生的生活和学习实际,有利于学生学习任务的完成,也有利于学习的迁移。2001年,学习类软件设计师Prensky提倡将电子游戏应用于教学,认为这种教学方式更容易被出生在数码时代的学生所接受[3]。专题教育网络课程采用在一定情境下通过游戏化设计提升学习效果。趣味性强调网络课程的生动和有趣,可以激发学生的学习兴趣,避免呆板说教或课堂搬家。除此之外,在云服务背景下,专题教育网络课程的建设要体现“课程即服务”的理念,由于专题教育实施的对象是中小学生,实施的途径是网络,要确保学生在没有老师督促,也就是在教与学分离的情况下完成学习任务,服务性显得尤为重要。

二、专题教育网络课程的设计

奥恩斯坦认为课程设计是把课程各组成部分安排成一个实际整体的过程, 这些部分包括目的、一般目标、具体目标,学科内容,学习经验及评价方法[4]。钟启泉则认为课程设计是指课程的组织形式或结构。课程设计包括理论基础和方法技术两个层面,所谓理论基础是指课程设计的三基础:学科、学生、社会;所谓方法技术是指依照理论基础对课程的目标、内容、策略和评价等要素做出安排[5]。可见,课程设计时课程的目标、内容、学习支持和评价等要素是必不可少的,结合云服务背景下网络课程的特点,专题教育网络课程的设计包含了专题教育网络课程目标及框架内容设计、导航设计、活动设计、交互设计和评价设计等部分。

(一)专题教育网络课程目标及框架设计

专题教育网络课程框架的设计采用“三定”的设计策略,即定主题、定模块、定知识点。

一定主题。就是在网络课程建设最初,要从专题教育五大板块中选取一个主题,如从“安全与防范”中选择安全教育主题,定好主题之后还要明确学段,一门专题教育网络课程的定位就明确了。这时不着急往下定模块,先要确定课程目标,因为课程目标是指导整个课程编制过程的最为关键的准则[6]。课程目标不应过于概括、笼统,而是应该具体明确。二定模块。模块相当于书的章节,模块制定的依据是网络课程目标。一门专题教育网络课程一般包含3-5个模块,不易过多或过少。三定知识点。即根据中小学生的年龄特点,每个模块的学习时长控制在10-20分钟,小学低年级10分钟/模块,小学高年级15分钟/模块,中学20分钟/模块。由于网络课程是非线性结构,再加上即使同一内容学习时长也是因人而异的,所以每个模块所规定的学习时长也不是一个绝对数,主要用于框定每个模块下的知识点及其主要内容多少,既不能太多,也不能太少。

(二)专题教育网络课程导航设计

网络课程具有非线性的特点,学习者可根据自己的喜好选择内容的学习顺序,在进入专题教育某门网络课程的学习页面时,首先为学生呈现课程模块,让学习者自主选择模块学习的先后次序,如下页图3所示。其次,每个模块学习页面的底端均应设有学习功能按钮条,使学习者能够及时了解和掌控自己的学习情况。

(三)专题教育网络课程活动设计

专题教育网络课程活动设计的目的是为了更好地实现课程目标,而课程目标的实现主体是学生,所以活动设计时要充分考虑学生的学习需求,针对不同学段学生的认知特点,增加学生的参与感,具体体现在学习导入、知识的学习与体验、学习检测三部分。学习导入部分可设计一些情境类动画或视频为学生接下来的内容学习做铺垫,也可根据学习内容设计前测题或调查问卷等,让学生完成,并给予结果反馈,然后推送不同的学习内容与路径。知识学习与体验部分,活动的类型更加丰富,有观看各类动画(故事类、操作演示类等)或视频(自拍的或现有素材资料)的学习活动,也有探究类学习活动(学生边操作边学习),还有沉浸式游戏类学习活动等。学习检测部分有两种检测类型,一类是封闭型检测,主要的活动形式有点击选择、拖动、连线等;另一类是开放型检测,可以是文字形式的报告、反思等,也可以是作品照片等。

(四)专题教育网络课程交互设计

研究表明,网络课程中的交互可以提升学习的效果,Sims认为交互维度分为四个方面:学习者(Who)、内容(What)、教学策略(How)和情境(Where&When),这四个维度如何体现于学习过程,就需要进行交互的设计。专题教育网络课程的交互设计主要体现在学习内容和学习检测两个方面。为了为学习者营造一个能激发其主动学习的环境,交互可提高学生网络课程学习的参与度,故需要在学习内容的多媒体呈现过程中适时设计一些体验式交互环节。对低年级学生来说,交互的密度越高,课程的粘性越强,学生的学习兴趣越浓。专题教育网络课程中有一门小学《疾病预防》课程,其中爱牙护牙模块中有一个知识点是认识“牙齿的一家”,需要辨认门牙、尖牙和磨牙,如果用一个动画介绍相关的知识,学生可能不容易记住,但通过交互的设计——学生可以根据指导语点击口腔中的牙齿来辨认,如果点错了,云平台会自动给出正确答案,这样学生在与课程的交互过程加深印象,从而完成门牙、尖牙和磨牙的辨认。在学习检测部分交互的设计也非常重要,如青蛙过河的情境,答对了青蛙顺利过河,答错了青蛙就掉入河里,通过创设游戏情境进来交互比出是非题、选择题的效果好,从而提升学生的学习体验。

(五)专题教育网络课程评价设计

评价是实现学习监控的重要手段,其目的是为了促进学生的学习,通过对学生学习过程和学习结果的判断,激发学生网络学习的兴趣,提升其网络学习的质量。专题教育网络课程的评价设计分为过程性评价和结果性评价两类。过程性评价是在专题教育的每个知识点后面设计3-5道过关题目,每道题目完成后,均会出现鼓励性反馈,如“你真棒!”或“加油呀!”等。结果性评价就是在学习完成一个模块的学习任务后,云平台会在学生的个人学习空间自动记录1个学分,一门课程的所有模块学习完成,还可以获得该课程的电子课程证书。通过这样的评价设计,使学生产生获得感,从而激励学生进行更多的网络课程学习。

三、专题教育网络课程的建设模式

通过我们的探索与实践,专题教育网络课程的建设模式可分为四种,分别是自建模式、共建模式、委托开发模式和购买模式。

(一)自建模式

自建模式是建设单位自己策划选题,自主进行专题教育网络课程的设计与开发。主要是在专题教育网络课程建设初期,通过自己主持建设网络课程,积累经验,同时制定课程建设的流程和课程建设规范。通过专题教育网络课程的自建,我们制定了上海市中小学专题教育文稿编写指南、文稿审查标准、网络课程技术标准、网络课程审查标准、网络课程建设申报要求等多个文件,为大规模的专题教育网络课程建设做准备。

(二)共建模式

由于人力和技术储备等方面的局限,通过自建模式进行网络课程建设的数量非常有限,要扩大课程建设规模,就必须引入共建机制。为此,我们每年发布专题教育网络课程建设需求,各级各类学校和机构均可参与网络课程的建设申报,通过专家评审的予以立项,并对其文稿的撰写提供经费资助和专业指导,由电教馆负责网络课程的技术开发。

(三)委托开发模式

根据我们每年发布的专题教育网络课程建设需求,一些拥有内容资源的出版社和IT公司等单位也可以申报参建,对这些单位我们一般采用委托开发的模式。在与这些单位签订了委托开发协议之后,他们根据我们的建设要求和技术标准进行网络课程的开发建设。

(四)购买模式

随着专题教育网络课程数量的不断增加,参建单位像滚雪球似的逐年增多,网络课程的开发理念为越来越多的人所熟悉,特别是一些想在数字出版方面做些尝试却苦于找不到门道的出版社,在参与了专题教育网络课程的建设后,信心大增,开始在数字教材出版方面做尝试,他们的一些网络课程符合要求并且通过专家审查的,我们采用直接购买的方式,充实专题教育网络课程的品种和数量。

四、思考与启示

(一)关于网络课程的适切性

由于专题教育网络课程学习的对象是数字原住民,一出生就面临着无所不在的网络世界,对他们而言,网络就是他们的生活,数字化学习是他们从小就开始的学习方式,而网络课程的建设者都是20世纪90年代以前出生的数字移民,如何设计开发出适合数字原住民并深受他们欢迎的网络课程,从而较好地达成课程目标,是网络课程建设者面临的重大挑战。所以在课程建设之初的demo阶段,广泛、多次地听取学生用户的意见,反复修改,是非常重要的,所谓磨刀不误砍柴工,只有这样,才能设计开发出适切性较好的网络课程。

(二)关于网络课程的科学性

由于专题教育网络课程涵盖的内容是非常广泛的,这增加了课程建设的难度,特别是网络课程科学性的把握,所以在建设过程中除了对制作团队的成员组成有要求外,还要在审查环节增加专业力量,专家团队中既要有学科专家,还要有行业专家和技术专家,这些专家通力合作才能有效杜绝网络课程科学性漏洞。网络课程的建设不是一蹴而就的,是一个不断迭代的过程,任何课程一开始都不是尽善尽美的,它需要在实践中不断加以完善,在博彩众长中吸取精华,在修正中提升课程品质,使之日趋科学合理。

(三)关于网络课程的推广使用

网络课程建成上线并不是工作的结束,而是课程推广使用的开始。在以考试成绩为主要评价标准的当下,专题教育的地位是边缘的和尴尬的,需要化大力气让教师和学生知晓有这样的课程,在哪里可以进行学习。为此,我们每年组织2次活动,一次放在学期中,学生可以在教师的组织下,在学校的机房中进行学习,一次放在暑假期间,主要是让学生在家进行自主网络学习,充实学生的暑期生活,从而增加学生的网络学习经历,提升学生的网络学习能力。除此之外,在云平台上设置学生对课程的星级评价,最好5颗星,最差1颗星,同时开通建言通道。我们还设计了专题币,一种可以在专题教育学习平台上可以流通的“货币”,当专题币累积到一定的数量可以兑换奖品。通过这些方式增加课程粘性,吸引更多的学生上线学习专题教育的内容。

五、结语

通过多年的建设,我们形成了一批特色网络课程,较好地解决了中小学专题教育内容的丰富性与学校课时有限性之间的矛盾,为学生的自主学习开辟了新空间和新渠道,也为其他省市开展相关专题教育实践提供了可借鉴的经验。但由于云服务背景下中小学专题教育网络课程的建设没有现成的套路和模式可供借鉴,需要在网络课程的设计、新媒体和技术的引入、社会力量的参与和机制建设方面做进一步的探索,与时俱进地提升网络课程的质量,尽量满足广大中小学生的数字化学习需求。

[1]教育部教育信息化技术标准委员会.网络课程评价规范[DB/OL].http://www.docin.com/p-204706450.html,2016-07-11.

[2]武法提.目标导向的网络课程设计原理[J].中国电化教育,2006,(1):17-20.

[3]prensky,M. Digital Game-Based Learning[J].Computers in Entertainment,2003,1(1):21-21.

[4][美]艾伦.C.奥恩斯坦.课程: 基础、原理和问题[M].江苏:江苏教育出版社,2002.

[5]钟启泉,李雁冰.课程设计基础[M].山东:山东教育出版社,2000.

[6]施良方.课程理论:课程的基础、原理与问题[M].北京:教育科学出版社,1996.

The exploration and practice on thematic education network course construction in primary and middle schools under the cloud services background

Pan Lifang

(Shanghai Education Technology Centre, Shanghai 200086)

The article is based on the exploration and practice on thematic education network course development in primary and middle schools under the cloud service background. The characteristics of the thematic education network course conclude the modularization, contextualization, gami fi cation and enjoyment. The design of the thematic education network course includes the design of course objectives & frame structure, navigation, activity, interaction and evaluation. The developing mode of the thematic education network course comprises self-built mode, co-construction pattern, commissioned development mode and purchasing pattern. The thinking on applicableness, scientificity, promotion and application has reference meaning to the development and construction of other similar primary and middle school network courses.

Thematic Education; Network Course; Cloud Service

G434

A

潘丽芳:博士,中学高级教师,研究方向为教育技术、教师专业发展(1458754503@qq.com)。

2016年9月2日

责任编辑:赵兴龙

1006—9860(2016)11—0124—04