150例特发性膜性肾病与中医辨证分型的关系*

宋李桃 李亚妤

(浙江中医药大学·杭州 310007)

·学术探讨·

150例特发性膜性肾病与中医辨证分型的关系*

宋李桃 李亚妤**

(浙江中医药大学·杭州 310007)

目的:研究特发性膜性肾病中医辩证分型与临床、病理的相关性。方法:对2012年12月至2015年09月于浙江中医药大学附属广兴医院住院,经肾穿刺活检确诊的150例特发性膜性肾病(IMN)患者的临床症状和病理资料进行回顾性分析,探讨中医的辩证分型对于特发性膜性肾病(后面可统一用IMN)患者临床症状、病理的影响。结果:研究共入组IMN患者150例,男性87例,女性63例,男女比例为1.38:1。年龄50.0±12.3(18~74)岁,发病至肾活检时间0.5~48个月(中位数4.0个月)。中医证型以脾肾阳虚、气阴两虚居多,其中气阴两虚较脾肾阳虚型患者病程长,尿蛋白量多,肾小球滤过率低,脾肾阳虚组较之气阴两虚组更容易发生高胆固醇血症或高脂血症。结论:IMN的中医辩证分型与临床及病理密切相关,探讨IMN与中医证型的关系,有助于更好的指导中医辩证分型及提高疗效水平提供数据支持。

辨性肾病 辨证分型 肾活检病理

慢性肾脏疾病(Chronic kidney disease,CKD)引起的终末期肾脏疾病在全球的发病率逐步提高,中国的发病率约有10.8%[1],其预后差,花费高昂,日益成为一个全球关注的公共卫生健康问题[2]。其中特发性膜性肾病(idiopathic membranous nephropathy,IMN)是CKD中常见和难治疾病之一[3]。中医在IMN上有独特认识,本研究总结IMN的临床、病理特点,分析其与不同中医证型的关系,旨在更好的探讨IMN临床表现、病理特点与中医证候的关系,同时也为IMN的中医药证型研究及防治提供数据支持。

1 资料和方法

1.1 病例选择

病例选择2012年12月至2015年09月浙江中医药大学附属广兴医院,肾内科住院患者。经肾穿刺活检确诊为IMN,排除结缔组织病、肿瘤、感染、药物等引起的继发性膜性肾病。

1.2 临床资料

患者临床资料包括年龄、性别、病程、血压、24h尿蛋白定量、镜下红细胞、血白蛋白、胆固醇、甘油三脂。肾病理分级参考Ehrenreich和Churg标准分为I、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ期,同时有两个分期以最高分期为准,硬化小球所占比例为硬化小球数与光镜下可见小球数之比。小管间质病变分级参考katafuchi评分标准,包括:(1)肾小管萎缩;(2)间质纤维化;(3)间质炎性细胞浸润。间质各项病变记分标准为:无病变为0分,累及范围≤25%1分,25%≤累及范围≤50% 2分,累及范围>50%3分。间质病变积分为上述病变累积之和。评分由两名病理医师盲评,评分不一致时进行第2次盲评,再不一致时取两者平均分值。

1.3 辨证分型[4]

根据IMN的临床特点及我院长期临床观察研究,将本病的中医辨证分为两种证型:①脾肾气(阳)虚:症见面色萎黄或咣白,神疲乏力,腰膝酸软,饮食减少,大便溏薄,尿少,舌淡有齿痕,苔白或腻,脉沉迟或细弱。②气阴两虚:症见腰膝酸软,倦怠乏力,眩晕耳鸣,口干,咽痛,颧红,舌红少津,脉弦细。根据临床兼夹症分:①水湿内停:见头面或四肢浮肿,身体困重,脘腹胀满,纳呆,气短,苔腻。②湿热内蕴:见口苦,皮肤怕热汗出,手足心热,尿短少色黄,下肢轻度浮肿,苔黄腻。③血瘀:见面色黧黑,唇甲青紫,肢麻腰痛,唇舌肌肤瘀点,舌黯.脉弦或涩。

1.4 数据处理

应用SPSS Statistics17.0软件对数据进行统计学处理,计数资料以绝对例数表示,组间比较分析采用Perason或Kendall tau—b等级相关分析,计量资料符合正态分布的数据用均数±标准差表示,组间比较采用T检验或方差分析,符合非正态分布的数据采用非参数检验,P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 一般资料

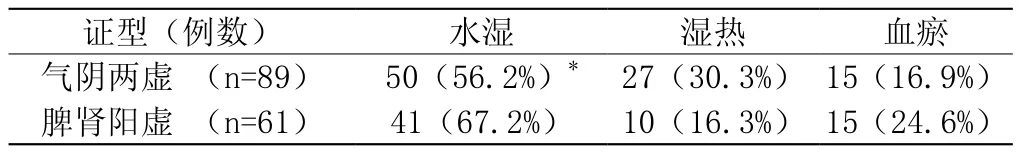

研究共入组IMN患者150例,其中男性87例,女性63例,男女比例为1.38:1。年龄50.0±12.3(18~74)岁,发病至肾活检时间0.5~48个月(中位数4.0个月),共有32例患者在肾穿前服用激素。辩证存在气阴两虚证89例,其中兼有水湿证50例,兼有湿热证27例,兼有血瘀证15例,脾肾阳虚证61例,其中兼有水湿证41例,兼有湿热证10例,兼有血瘀证15例。见表1。

表1 中医证型一般资料(例数 %)

2.2 临床表现

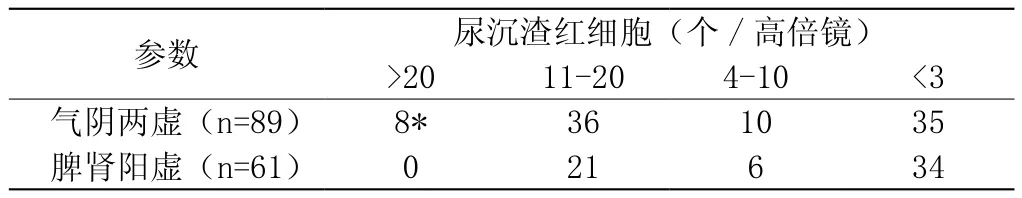

所有入选患者均见不同程度蛋白尿(100%),24 h尿蛋白定量3.5±2.2(0.15-12.90)g;有镜下血尿81例(54.0%),以少量镜下血尿为主,尿沉渣红细胞以4-10个/高倍镜居多,大于20个/高倍镜下仅有8例;血肌酐74.0±41.2umol/L,eGFR 86.7±27.9mI·min-11.73 m-2;合并高胆固醇血症118例(78.7%),高甘油三脂血症93例(62.0%),高尿酸血症49例(32.7%)。有水肿患者89例(59.3%);合并高血压85例(56.7%)。

2.3 中医辨证分型与临床关系

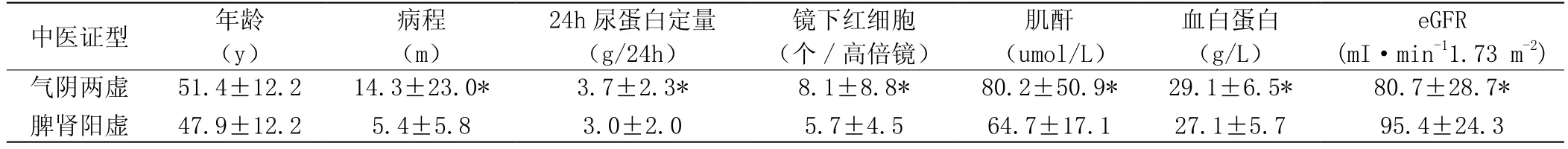

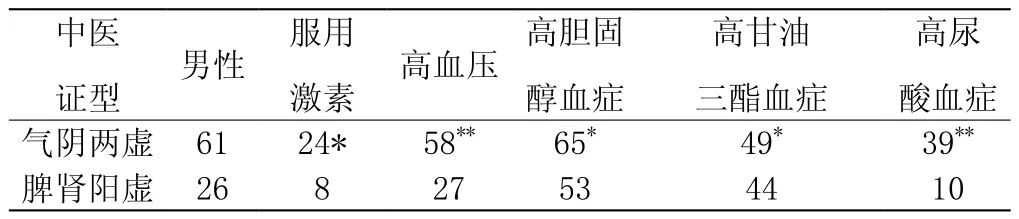

150例IMN中,气阴两虚证型患者较脾肾气(阳)虚型病程长、血肌酐水平高、eGFR水平低、24h尿蛋白定量高,两组间有统计学差异,P<0.05;血浆白蛋白两组平均值均低于30g/L,但脾肾阳虚组较气阴两虚组相对偏低。两组证型均以少量镜下血尿为主,尿沉渣红细胞一般为4-10个/高倍镜左右,大于10个/高倍镜较少见,但气阴两虚患者镜下血尿的发生率较高,P<0.05,见表4;同时气阴两虚组合并高尿酸血症、高血压的发病率高,分别占65.2%、43.8%;脾肾气(阳)虚型患者合并水肿、高胆固醇血症及高甘油三酯血症发病率较气阴两虚组高,组间差异有统计学意义。气阴两虚患者男性比例相对高,占68.5%。见表2、表3。

表2 中医证型与临床关系

表2 中医证型与临床关系

与脾肾阳虚组比较,*:p<0.05;**:p<0.01

中医证型年龄病程24h尿蛋白定量镜下红细胞肌酐血白蛋白eGFR(y)(m)(g/24h)(个/高倍镜) (umol/L)(g/L)(mI·min-11.73 m-2)气阴两虚51.4±12.214.3±23.0*3.7±2.3*8.1±8.8*80.2±50.9*29.1±6.5*80.7±28.7*脾肾阳虚47.9±12.25.4±5.83.0±2.05.7±4.564.7±17.127.1±5.795.4±24.3

表3 中医证型与临床关系2(例数)

表4 中医辩证分型与尿沉渣红细胞的关系(例数)

2.3 中医辨证分型与病理关系

IMN患者中Ⅰ期和Ⅱ期患者共146例,占97.3%。其中脾肾气(阳)虚组病理I期多见,气阴两虚型患者Ⅱ期以上多见,两种证型分期存在统计学差异。同时,IMN患者肾小球硬化所占比例平均百分比为9.7±10.1(0-46%),气阴两虚组平均百分比为11.5±10.8,明显高于脾肾阳虚组7.0±8.1%。肾小管间质损伤总体病变平均积分2.95±1.0(2-9),气阴两虚组平均积分为3.17±1.20,与脾肾气(阳)虚组相比小管间质损伤更明显,差异有统计学意义。见表5。

表5 中医辨证分型与病理关系

3 讨论

特发性膜性肾病是引起蛋白尿的主要原因,近年来中国特发性膜性肾病的发病率在逐年提高,约1/3成年患者可在10年内进展至终末期肾病。鉴于IMN的难治性,探讨IMN与中医辨证分型的内在联系,将有助于提高本病的疗效水平。

本研究中特发性膜性肾病患者共有150例,其中男女比例为1.33:1,好发年龄在30岁以上,100%有蛋白尿,镜下血尿约占54.0%,水肿患者约占59.3%,高血压患者约占48.2%,高胆固醇血症发生率81.8%,这些临床表现与Nachman PH[5]等国内外研究报道相近。此次研究中IMN患者平均血肌酐74.0±41.2umol/L,eGFR为86.7±27.9mI·min-11.73m-2,临床以CKD1-2期常见,肾小球病理分期以Ⅰ期和Ⅱ期居多,由此可见,IMN患者临床表现与病理表现相对一致。

IMN隶属于中医“水肿”、“虚劳”等范畴,中医认为IMN与气虚密切相关。如陈氏[6]认为早期IMN主要以脾虚湿热证型多见,中后期以脾肾阳虚证型多见;俞氏[4]认为IMN以脾肾阳虚、气阴两虚为主。结合所在科室多年临床研究及笔者临床观察,认为IMN以脾肾阳虚、气阴两虚多见。临床症状分析可知,气阴两虚较之脾肾阳虚型患者病程长,尿蛋白量多,肾小球滤过率低,病情相对重。IMN临床上往往病起素体亏虚或因风湿等外邪入侵。肾为先天之本,脾为后天之本,因脾虚不能运化升清,谷气下流;脾失统摄,精微下注,所谓“中气不足,溲便为之便”;肾主封藏,受五脏六腑之精而藏之,若肾气亏虚,肾失封藏,肾气不固,精微下泄,均可见尿中泡沫。脾肾阳虚,不能运化水湿,水液泌别障碍,常见面色萎黄或咣白,神疲乏力,腰膝酸软,大便溏薄之症;中阳不足,水湿内生,转为脂液,浸淫脉道,临床诊治过程中,脾肾阳虚组较之气阴两虚组更容易发生高胆固醇血症或高脂血症,应予防治。阳虚病久进一步损气阴,致气阴两虚。肾失封藏、下元不固,体内精微物质(蛋白、红细胞)泄漏,随尿而出,大量泡沫浮于容器表面;气阴两虚日久入络,气化功能进一步衰减和丧失,湿浊溺毒内留,致血肌酐、血尿酸升高;同时激素多为温热之品,属阳药,用久则有助火生热伤气阴之弊。因而IMN发病时间越长,气阴两虚相对越明显。水湿、湿热、血瘀证为兼夹证,非基本证候。水湿多见于脾肾阳虚,湿热、血瘀证多见于气阴两虚。一般认为水湿证候多出现在脾肾气虚不能制水,成水湿之证(浮肿、面色少华、倦怠乏力、苔腻脉滑)。湿热证候大多出现在气阴两虚,正气不固,湿热外邪乘虚侵袭膀胱、皮肤、肠道或其他部位所致。血瘀证多出现在气阴两虚,外邪干预,肾络瘀痹,肾的气化功能丧失,终至溺毒。另观其肾脏病理,提示气阴两虚较脾肾阳虚在肾脏病理分期、肾小球硬化及小管病变方面均更严重。气阴两虚,运化无权,推动无力,可导致局部瘀血潜藏于至阴、至深之处,从而见肾脏微型瘕积形成(肾小球硬化、小管病变)。

本研究总结了IMN的临床、病理特点,探讨IMN的中医辩证分型与临床及病理的关系,希望能更好地指导IMN中医辩证分型,并为临床提供一定的治疗依据。

[1] Zhang L, Wang F, Wang L et al. Prevalence of chronic kidney disease in China: a cross-sectional survey[J]. Lancet,2012;379:815-22.

[2] Coresh J,Selvin E,Stevens LA et al.Prevalence of chronic kidney disease in the United States[J]. JAMA,2007(298):2038–47.

[3] Zhou FD, Zhao MH, Zou WZ et al. The changing spectrum of primary glomerular diseases within 15 years: a survey of 3331 patients in a single Chinese centre[J]. Nephrol Dial Transplant,2009(24):870-76.

[4] 俞东容,李亚妤.28例原发性膜性肾病与中医辨证分型的关系[J].浙江中医学院学报,2001,25(1)24-25.

[5] Nachman PH.Jennette JC,Falk RJ.Membranous Glomerulopathy[M].Brenner BM.Brenner and Rector’s The Kidney.9th ed.Boston,USA:Saunders,2012:1121-1131.

[6] 高志卿,邓跃毅,等. 陈以平教授分期论治膜性肾病[J].上海中医药杂志,2004,2(38):35-36

(2016-11-09 收稿)

浙江省自然科学基金(LY13H290010)

** 通讯作者:浙江中医药大学附属广兴医院·杭州 310007