浅析“陪餐式”社区居家养老服务

——基于扬州市虹桥社区的实证研究

张如意 薛 平 蔡金锁

浅析“陪餐式”社区居家养老服务

——基于扬州市虹桥社区的实证研究

张如意薛平蔡金锁

本文采用实证研究方法,从扬州市虹桥社区已有居家养老服务项目“爱心送餐车”入手,通过问卷和访谈相结合的方式,调查了社区居家养老“助餐服务”现状,总结出当下老年人的需求发生了很大变化,不仅需要有人帮助解决“做饭”问题,还需要有人“陪餐”,这是一种物质需求向精神需求的提升。在此基础上,对社区居家养老模式进行创新,引入“个案社会工作”,实现“家庭功能补偿”,以“陪餐”形式进行社工介入,更好地回应了老年人的需求。

社区居家养老;陪餐助老;专业社会工作者

2016年1月19日,国家统计局举行新闻发布会介绍,年末中国大陆60周岁及以上人口22200万人,占总人口的16.1%;65周岁及以上人口14386万人,占总人口的10.5%。面对日趋增多的老年人口和机构养老设施的严重不足、家庭养老模式的逐渐弱化,社区居家养老服务逐渐成为我国养老方式新的发展方向。

扬州在1990年前后进入人口老龄化社会,是江苏省内较早进入老龄化社会的地级市。截至2015年末,全市60岁以上老年人口104.75万,占户籍总人口的23.59% ,其中65岁以上老年人口72.12万,占户籍总人口的15.64%。与经济发展水平比,扬州面临和中国目前一致的“未富先老”尴尬局面,在江苏省内和全国都具有一定的代表性。近年来,扬州致力于构建养老服务体系,已建立社区居家养老服务中心1053个,实现城镇社区全覆盖。虹桥社区是最早进行居家养老服务试点的社区之一,早在2012年9月就开始启动“爱心送餐车”服务,为社区行动不便的空巢、独居老人提供应急送餐服务。

本文以扬州市虹桥社区为例,从虹桥社区居家养老服务重点项目——“爱心送餐车”入手,通过文献综述、问卷调查、个别访谈等研究方法对专业社会工作者介入社区居家养老“陪餐服务”进行实证研究。

一、社区居家养老“助餐服务”现状

本世纪初开始,我国多个城市开始社区居家养老服务探索和试点工作,取得了一定成效。但由于我国经济仍处于初级发展阶段,“未富先老”的现状让社区居家养老面临许多发展困境,其中包括启动困境、运作困境和评估难等。[1]在此背景下,我国社区居家养老“助餐服务”虽然有一定的发展,但缺陷也显而易见。本文结合文献资料和笔者近期实际调查,对之进行简要概括。

1.社区层面发展现状

社区居家养老是对家庭养老功能的补充和延长,目前存在的问题主要是“小而散”,无法做到“集约化”,每个社区都办日间照料中心,造成资源浪费和质量偏低。双桥街道在扬州首先用“街道中心制”解决了这个问题。2015年初,街道整合7家社区资源,利用虹桥社区现有房屋资源和送餐服务的既有经验,建成“双桥街道社区居家养老服务中心”,服务中心内设食堂、厨房等配套设施,使为老年人提供“助餐服务”形成一定的规模。为了使“助餐服务”更加专业化,虹桥社区以“公建民营”模式,成立了“社区企业”——“就帮您家庭服务有限公司”,承接社区活动中心的日常管理,为全街道的老人开展服务。“爱心送餐车”是“助餐服务”中的一个重要项目。该项目主要针对社区行动不便的空巢、独居老人,由社区为他们提供送餐服务。项目最早开始时是采用登门咨询、电话预约的方式,现正在尝试“互联网+”模式,通过组织老人学习使用老年手机,帮助老人开通微信,尝试开通“微信叫餐”服务,受到一定好评。

然而,笔者在调查中也发现了一些问题。社区在挑选“服务外包”合作对象的时候,更多是从自己的人力、财力、物力方面考虑,把老年人需求放在首位的并不多,这就造成社区对老年人需求的了解度不够。笔者还了解到,社区目前普遍缺乏专业社会工作者。以虹桥社区为例,社区内目前从事居家养老服务的人员极少有专业社会工作者,多为下岗失业或赋闲在家中的中老年妇女。她们基本没有接受过专业训练,缺乏社区社会工作、老年社会工作、老年营养学、老年心理学、老年护理学等专业知识储备,只能从事一些低端的日常照料、烧饭、送餐等服务。还有一部分服务人员来自社区志愿者,多为在校学生,通常是为了完成学校规定的志愿服务时限,服务周期短且不具有专业性,但因其身份特殊性往往能带给老年人一定的亲切感和新鲜感,但也仅适于从事一些短期的精神慰藉和文化娱乐服务。

2.服务对象需求现状

笔者对社区目前享受“助餐服务”的老人进行了调查,参与调查的共127位老人。以下是调查的主要结果:

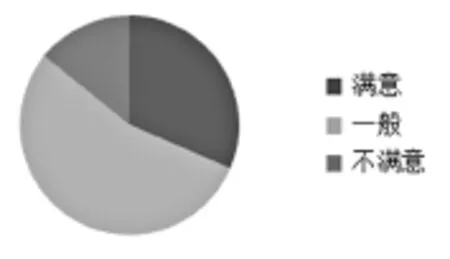

对饭菜口味满意和一般的老人占被调研对象总数的40.2%和52.8%,不满意的老人仅占被调研对象总数的7.1%,如图1所示。

图1 老年人对饭菜口味满意度

对饭菜营养搭配满意和一般的老人占被调研对象总数的66.9%和29.1%,不满意的老人仅占被调研对象总数的3.9%,如图2所示。

图2 老年人对饭菜营养搭配满意度

对饭菜保温情况满意和一般的老人占被调研对象总数的31.5%和54.3%,不满意的老人仅占被调研对象总数的14.2%,如图3所示。

图3 老年人对饭菜保温情况满意度

根据调查总体情况发现,老年人基本的温饱问题已经得到了很好的解决,有人帮忙“做饭”,饭菜也能较好地满足他们的物质需求。

根据马斯洛的“需求层次理论”,人类的需求从低到高按层次分为五种,分别是:生理需求、安全需求、社交需求、尊重需求和自我实现需求。一般来说,某一层次的需要相对满足了,就会向高一层次发展,追求更高一层次的需要就成为驱使行为的动力。因此,笔者针对老人的精神需求进行了进一步调查,主要情况如下:

在受访的全部老人中,86.6%的老人希望社区进一步提供“陪餐服务”,仅有13.4%的老人认为自己没有这方面需要。

由此可见,进入现代社会以后,老年人的需求发生了很大变化。老年人不仅需要有人帮助解决“做饭”问题,而且需要有人“陪餐”,这是一种物质需求向精神需求的提升。在此基础上,本项目提出以“陪餐”的形式进行社工介入,更好地回应了老年人的需求。

二、社区居家养老服务模式的创新

1.引入“个案社会工作”

个案工作是指专业社会工作者在介入社区居家养老服务之后,为有特殊需求和困难的老人提供一对一的具体社会工作,主要提供物质和情感方面的一些支持和服务。通过引入个案社会工作,可使专业社会工作者根据服务对象的心理、生理需求,制定出一套专属于服务对象的服务方案。在整个服务过程中社会工作者将和老人共同面对所遇到的问题或者困难,和老人一起努力,引导老人克服困难、解决问题,让老人更好地生活。

2.实现“家庭功能补偿”

研究表明,婚姻情况完美、与家人同居、家庭氛围良好等好的家庭功能可以显著提高老人的主观幸福感。[2]而空巢、丧偶、失独老人的家庭功能相比于其他老人极大地被弱化,需要专业社会工作者介入,以一种“拟制家人”的身份,对老人进行日常生活的陪伴。在“家文化”的基础上对老人进行“精神慰藉”,实现“家庭功能补偿”。“助餐”基础上嵌入“陪餐”环节,就是要让被服务的老人获得家庭的完整感受。

三、“陪餐式”社工介入社区居家养老服务的实证研究

为更好地开展研究,笔者及项目组5名成员,通过社区居委会推荐和老人自愿的方式选出了五户较具有代表性的老人,在虹桥社区进行为期一个月的个案社会工作。在虹桥社区“爱心送餐车”服务的基础上,不仅“送餐”还通过陪老人吃饭、聊天、做家务等简单的日常生活陪伴,使老年人获得“家文化”基础下的精神慰藉,实现“家庭功能补偿”。具体情况如下:

五户案主年龄78岁左右,子女均不在身边或无子女,身体健康状况良好,生活基本可以自理,家庭经济情况不一,但基本物质需求都可以满足;心理状况基本稳定,但都有感到恐惧、孤独的情况。

社工初步介入时,五户老人均表现得很客气,询问了我们的个人、生活、学习情况,但大部分都是我们在讲述,老人不经常开口讲话,不愿袒露内心真实的想法,甚至在我们问及饭菜是否合口味等情况时也均是含糊回答“还可以”。“陪餐服务”后,五户老人对我们的态度或多或少都有了一定改善,愿意跟我们分享他们身边发生的一些事情。有三户文化水平较高的案主还经常和我们讨论时事政治,询问我们的意见看法,也表达自己的看法。随着项目的进展,我们和老人的关系也在不断加深,老人会主动地和我们讲自己的亲人以及自己从前的一切事情,甚至还向我们表露,他们在外出时常常感到恐惧,在家除了看电视并没有其他什么事,不时会有孤独感,言语中透露出对亲人的思念之情。老人们也愿意把自己生活中遇到的难处告诉我们,征求我们的意见和帮助,其中一户老人邀请我们对他写的小说进行点评,并帮助他把手写稿打成电子稿。除此之外,吃饭的时候老人也会跟我们聊聊今天的菜式如何,明天想吃什么菜之类的话题,吃完饭后也经常留我们下来陪他们聊聊天,有特长的几个老人还为我们展示了书法和二胡技艺。可以很明显看出,老人已经从被动接受我们的服务变为主动寻求我们的帮助和服务了,并且孤独感也在慢慢减少,对我们的“陪餐服务”也真正表现出高兴和热情来。项目后期,老人对待我们的态度已经非常亲密了,每次我们去陪餐时他们都早早在家门口等着,其中一户老人知道我们有一个成员感冒咳嗽,还专门为他准备了姜汤。在我们的引导下,老人们明显开朗了很多,经常会与邻居交流,也常去公园散步,空闲时会与我们电话交流,表现出对我们极大的信任感和依赖感。

为了更好地研究“陪餐服务”对社区居家养老的意义,我们在实证研究前后分别观察记录了老人用餐的饭量、时间以及老人的生理状况和心理状况。通过数据比较发现,随着项目的推进,老人“有陪餐”时整体养老质量高于“无陪餐”时,用餐的饭量略有增加;用餐时间显著增长,用餐速度变慢;用餐更加规律;老人的心情更加愉悦,孤单感和恐惧感减少。

四、社工介入“陪餐式”社区居家养老服务的意义和反思

1.意义

老年人离开家人易产生负面情绪和消极行为,“陪餐式”社工介入社区居家养老服务通过“陪伴”实现“家庭功能补偿”,给予需帮助的老年人心理辅导,排解老年人的心理问题及调节周围关系,引导和组织老年人参与各种有益的集体活动,增加老年人之间各种交流和友谊,提升老年人心情愉悦度,从而提高老年人的养老质量。此外,研究表明,放慢用餐速度[3]和保持良好的心情状态[4]均有利于老年人的身体健康,一定程度上可以延长寿命。因此,“陪餐服务”对社区居家养老有其不可替代的独特意义,值得我们重视。

2.反思

社区居家养老是目前较适合我国国情的一种养老方式,不论是政府、社会还是家庭都给予了极大的支持。然而,这些社会支持所提供的服务和老年人对养老的需求之间还存在很大差距,尤其是现下的养老服务更多的是在物质经济和日常照料方面,而对老年人在精神方面的需求却很少重视。

在对老人访谈中,我们发现这些老人的孤独感很强,他们迫切想要一个倾听者和陪伴者,渴望“家庭”的感觉,渴望丰富多彩的生活。他们需要专业社会工作者。

而社区并不重视老年人精神需求,也不愿意“花重金”聘请专业社会工作者。在他们看来,再就业妇女已经足够满足老年人的需求了,不需要会理论的专业社会工作者。

面对这种局面,笔者认为,首先,专业社工要让社会认识到自己的重要性。社工不仅是居家养老服务的服务人员,更是居家养老服务研究者、居家养老服务政策提倡者、老人需求评估者、老人综合服务计划制定者、老人个案工作辅导者、社区资源整合者、社区敬老倡导者、社区义工组织者等,是非专业社会工作者无法取代的。其次,要引导社会加强对老人精神需求的关注,让社会意识到老人对“家庭”的迫切需求。对有子女的老人,政府应鼓励其子女“常回家看看”,多与老人沟通交流;对无子女的老人,政府应支持社区招纳专业社会工作者对老人进行“家庭功能补偿”,及时排解老年人的心理问题,提升老年人心情愉悦度,从而提高老年人的养老质量。

诚然,本研究仍有许多不足。就本文而言,参与调查研究的老人数量太少并有地域局限性等,这些都对研究结果的准确性有一定影响。在今后的研究中还需要加以完善。

[1]杨春华.城市社区居家养老的困境和出路[J].前沿,2009(08):161-163.

[2]邓云龙,阳中华,陈向一.社会支持和家庭功能与老年人主观幸福感的相关性[J].中国老年学杂志,2012(16):3501-3503.

[3]肖东.长寿先从慢餐开始[J].现代养生,2009(01):42.

[4]朱本浩.老人“多情”益长寿[J].家庭医药,2006(12):52.

(作者单位:扬州大学社会发展学院)

10.16653/j.cnki.32-1034/f.2016.11.036