企业员工社会责任对劳动关系氛围的影响研究——基于高参与工作系统的调节效应

谢玉华,李 红,兰 果

(湖南大学 工商管理学院,湖南 长沙 410000)

企业员工社会责任对劳动关系氛围的影响研究——基于高参与工作系统的调节效应

谢玉华,李红,兰果

(湖南大学 工商管理学院,湖南 长沙 410000)

摘要:文章通过对湖南长沙的30家企业进行调查,从不同层次员工中收集了507份有效问卷。以企业员工社会责任为前因变量、劳动关系氛围为后果变量、高参与工作系统为调节变量,探讨了三者之间的关系。结果表明:企业员工社会责任(工资报酬、工作时间、健康与安全、结社和集体谈判权利、基本人身权利)对积极劳动关系氛围有显著的正向影响,对消极劳动关系氛围有显著的负向影响;高参与工作系统不调节企业员工社会责任与积极劳动关系氛围的关系,也不调节企业员工社会责任与消极劳动关系氛围的关系。这与中国的管理情境有关,高控制工作系统限制了高参与工作系统功能的发挥。

关键词:企业员工社会责任;劳动关系氛围;高参与工作系统

[DOI]10.3969/j.issn.1007-5097.2016.08.001

一、引 言

从20世纪80年代开始,基于经济全球化,企业社会责任问题逐渐形成了企业社会责任运动,并得到联合国的支持。在全球化的过程中,鉴于全球资源分配体系发生了变化,以CSR为焦点的利益冲突被激发,因此欧美国家都致力于制定国际劳工标准,并想方设法把国家贸易和国际劳工标准进行挂钩,以促成一种新型国际贸易壁垒的形成。

劳工运动作为推动企业社会责任发展的力量之一,透过利益相关者的理论视角来看,企业员工不仅仅是企业的非股东利益相关者,更是其承担社会责任的直接对象。目前我国的劳资关系进入新阶段,大量的新生代员工进入企业,企业面临新的劳资关系挑战。因此,本文试图从企业履行员工社会责任方面来探讨其对劳动关系氛围的改善状况。

二、文献综述

(一)企业员工社会责任研究

企业社会责任一词最早是由Sheldon于1924年提出的[1]。Carroll依据企业社会责任的内容维度把其划分为四类[2]。后来这一概念又得到了延伸:企业在对股东负责的同时,更要对例如员工、供应商、社区、政府等其他利益相关者负责。

国外学者构建了对企业员工社会责任评价的指标。美国经济发展委员会把企业员工社会责任评价指标划分为三个维度:公民权与机会平等、童工与培训、工作场所安全。我国学者在研究企业员工社会责任时,主要以SA8000标准为蓝本,在此基础上有所调整。郝云宏和汪月红提出企业员工社会责任表现为:薪酬与福利、安全与健康、民主参与、教育与培训、员工公益、员工职业发展等方面[3]

(二)劳动关系氛围研究

1935年,Lewin在研究场地理论时提出了“心理氛围”:个体的行为依情境的不同而有所变化,因此在探索人类行为时就必须要关注与该行为对应的情境[4]。劳动关系为研究“氛围”这一概念提供了一个崭新的平台,而企业员工感知到的这种氛围,即劳动关系氛围。

国外相关研究人员较早开始对劳动关系氛围维度的划分,开发出了各种量表。Matin的研究表明,劳动关系氛围可划分为四个维度:工会支持、冷漠、对抗、敌对[5]。对劳动关系氛围进行了大量研究的Dastmalchian从1982年提出三维度量表,一直到1991年扩展到10项目量表。Dastmalchian、Lee和Bennet也在劳动关系氛围维度的研究上做出了贡献[6-10]。

国内学者借鉴国外的研究成果,例如沈豪等借鉴Dastmalchian的10项目量表,提出积极和消极两个维度;崔勋等学者借鉴Bennett的量表,将劳动关系氛围分为员工参与、劳资对立、劳资双赢三个维度[11]。此外,蔡玲玉通过对台湾企业的研究,将劳动关系氛围划分为一体性、信任感和和谐性三个维度[12],胡恩华提出员工感知和合作状况两维度的量表[13]。

不同的学者基于研究视角的不同,将劳动关系氛围划分成不同的维度。其中普遍认可的是合作—对抗的维度。基于中国情景,崔勋、吴海艳等学者也提出了新的维度[14-15]。本文的量表以吴觐鼎在相关研究中引用的量表为基础,包括积极—消极两个维度,总共七个题项[16]。

(三)高参与工作系统研究

20世纪80年代,在美国制造业激烈竞争的情境下产生了高参与工作系统的概念。企业迫切需要改善内部各系统、各功能的状况以恢复竞争优势。人们意识到员工才是最宝贵的资源,并要求企业人力资源管理实践高度配合企业竞争战略的实现。Pfeffer的研究表明,高参与工作系统是由一系列人力资源管理实践构成的管理模式[17]。Huselid、Jackson& Sehuler等学者把高参与工作系统看作是在公司内部的一系列活动和政策,其目的在于保障人力资源管理能够有效地服务于企业战略[18]。Appelbaum、Balley&Berg也提出了AMO模型[19]。

国内学者李华、李传昭认为高参与工作系统是一个综合的复杂系统,它以提高员工对企业的投入为核心[20]。张一驰、黄涛和李琦的研究表明,高参与工作系统的有效性主要表现在四个方面:人力资源管理的基础、员工参与、程序公平以及人力资源的管理重点[21]。李焱、魏峰认为通过内在流动与激励性薪酬可以提高员工的组织认同[22]。程德俊、赵曙明认为高控制型工作系统转向高参与型工作系统的过程,最本质的变化是员工社会关系网络的不同[23]。本文借鉴Appelbaum、Balley&Berg的研究观点,认为高参与工作系统是指员工能够参与企业决策、并影响企业绩效的一种人力资源管理系统[19]。

三、研究的理论假设

企业履行员工社会责任可以视为企业在劳动关系方面的硬件建设,这一硬件建设是否有助于员工心理感知的改善呢?根据心理契约理论,当员工感知组织履行契约责任,其对劳动关系氛围的心理感知将会得到改善。本文便是以企业员工社会责任的视角研究其对劳动关系氛围的影响。

然而,现实中同样履行企业员工社会责任的企业为什么会表现出不同的劳动关系和谐度?是否在企业员工社会责任与劳动关系氛围的相关关系中还存在其他的影响因素?根据需求层次理论,员工存在多样化的需求。不仅需要获得较好的薪酬福利,还需要被尊重和参与机会。企业员工社会责任的具体内容大多是从法律层面、制度层面和道德层面要求企业赋予员工应该享有的基本权利。而高参与工作系统体现了一种柔性的人本管理思想,也是一种更高层次的人力资源管理实践。本文认为企业在承担基本的员工社会责任基础上,再采取高参与的人力资源实践,能更有效地改善劳动关系。

综合国内外理论研究成果,本文提出如图1所示的概念模型。

图1 研究模型

本研究的具体假设如下:

H1:企业员工社会责任对积极劳动关系氛围具有显著的正向影响。

H11:工资报酬对积极劳动关系氛围有显著正向影响;

H12:工作时间对积极劳动关系氛围有显著正向影响;

H13:健康与安全对积极劳动关系氛围有显著正向影响;

H14:结社和集体谈判权利对积极劳动关系氛围有显著正向影响;

H15:基本人身权利对积极劳动关系氛围有显著正向影响。

H2:企业员工社会责任对消极劳动关系氛围具有显著的负向影响。

H21:工资报酬对消极劳动关系氛围有显著负向影响;

H22:工作时间对消极劳动关系氛围有显著负向影响;

H23:健康与安全对消极劳动关系氛围有显著负向影响;

H24:结社和集体谈判权利对消极劳动关系氛围有显著负向影响;

H25:基本人身权利对消极劳动关系氛围有显著负向影响。

H3:企业员工社会责任与积极劳动关系氛围之间的关系受到高参与系统的正向调节。

H31:工资报酬与积极劳动关系氛围之间的关系受到高参与系统的正向调节;

H32:工作时间与积极劳动关系氛围之间的关系受到高参与系统的正向调节;

H33:健康与安全与积极劳动关系氛围之间的关系受到高参与系统的正向调节;

H34:结社和集体谈判权利与积极劳动关系氛围之间的关系受到高参与系统的正向调节;

H35:基本人身权利与积极劳动关系氛围之间的关系受到高参与系统的正向调节。

H4:企业员工社会责任与消极劳动关系氛围之间的关系受到高参与系统的负向调节。

H41:工资报酬与消极劳动关系氛围之间的关系受到高参与系统的负向调节;

H42:工作时间与消极劳动关系氛围之间的关系受到高参与系统的负向调节;

H44:结社和集体谈判权利与消极劳动关系氛围之间的关系受到高参与系统的负向调节;

H45:基本人身权利与消极劳动关系氛围之间关系受到高参与系统的负向调节。

四、研究方法与设计

(一)问卷设计

问卷主要包括两部分:第一部分为基本情况部分,主要涉及6个背景变量;第二部分为各变量的测量量表部分,包括企业员工社会责任量表、高参与工作系统量表和劳动关系氛围量表,量表均采用李克特5点计分法。

企业员工社会责任量表:基于SA8000标准,并且根据谢玉华制定的湖南省企业社会责任评价标准,结合中国国情制定企业员工社会责任量表。共30个题项,包括基本人身权利、工资报酬、工作时间、健康与安全、结社和集体谈判权利5个方面。劳动关系氛围量表参考国内学者吴觐鼎在研究中使用的相关量表[16]。高参与工作系统量表参考程德俊、赵曙明改编自Ichniowski开发的量表,共16个题项[24]。

(二)研究样本

本研究先做小范围预试,然后调整初始量表,最终确定正式问卷。

125例患者中阴道镜检测阳性患者为86例,阴性患者为39例。而后经过1年随访,发现阴道镜检测阳性患者CIN发生率为36.05%,其相对危险值为0.29,检测阴性患者其CIN发生率为5.13%,对比差异具有统计学意义(χ2=13.201,P=0.000),见表2。

本研究是依托湖南省长沙市企业社会责任领导小组组织的“在长企业社会责任评价”课题来进行研究的。此课题对在长的30家企业进行社会责任评价,因此本研究的样本覆盖30家在长沙的企业。在长企业不仅仅包括湖南省的企业,还包括其他企业在湖南设立的分公司。第三方机构对这30家企业进行现场验证时,每家企业发放20份问卷,要求企业随机抽取不同层次的员工填写问卷,员工填写完问卷后现场收回,有效保证了问卷回收率。在进行课题调研期间,对30家企业进行了湖南省企业社会责任评价的培训,通过培训有利于员工对于问卷题项的理解,更有利地保证了问卷填写的有效性。调查时间为2014年8月至11月,共发放问卷600份,收回问卷590份,删除严重回答不完整的问卷和所有题项选择同一个选项的问卷,有效问卷为507份,有效率为85.93%。

五、研究结果与分析

本文通过SPSS19.0、独立样本T检验和单因素方差分析法对问卷进行分析,检验企业员工社会责任对劳动关系氛围的影响以及高参与工作系统在此过程中的调节作用。

(一)信度分析与效度分析

企业员工社会责任量表的Cronbach's值为0.955,信度水平良好。各题项的CITC值均高于0.3,具有较高的内部一致性。本文把劳动关系氛围划分积极—消极两个维度,两个维度采取不同的计分方式,因此要对其分别进行信度分析。积极劳动关系氛围的量表与消极劳动关系氛围量表的Cronbach's值均大于0.85,CITC值均大于0.3,说明两个量表都具有良好的信度水平。并且大样本的KMO值均大于0.7,显著性均为0.000,适合进行因子分析检验。以最大方差法因子旋转,抽取1个公共因子,累积对方程的贡献值分别为78.516%和77.797%,反映较好的有效性。同样的,本文的高参与工作系统量表也具有较好的信度与效度。

(二)描述性统计分析

企业员工社会责任、劳动关系氛围、高参与工作系统的描述性统计结果见表1。其中,各变量取值为1~5。①从整体来看,企业对员工履行了较好的责任,但主要还停留在基本层次,如基本人身权利、工作时间、工资报酬,而员工集体权利如结社和集体谈判权利得分较低;②积极劳动关系氛围均值3.53,消极劳动关系氛围均值2.64,说明员工感受到较多的积极劳动关系氛围,这与中国“以和为贵”的文化相符合;③企业的高参与工作系统得分为3.27,反映了较多的高参与实践。

表1 各研究变量的平均值

(三)相关分析

由表2可知,企业员工社会责任与积极劳动关系氛围之间具有显著正相关关系,相关度由高到低排序依次为健康与安全、结社和集体谈判权利、基本人身权利、工资报酬、工作时间,相关系数分别为0.685、0.639、0.689、0.563、0.517。企业员工社会责任与消极劳动关系氛围之间具有显著负相关关系,相关系数分别为-0.457、-0.429、-0.490、-0.467、-0.494。数据表明,企业履行员工社会责任时,工资报酬与工作时间是最基本的需求,企业在健康与安全、结社和集体谈判权利、基本人身权利方面履行社会责任将会更多地影响劳动关系氛围。高参与工作系统与企业员工社会责任显著正相关,与积极劳动关系氛围显著正相关(0.702);与消极劳动关系氛围显著负相关(-0.522)。

表2 各研究变量之间的相关系数

(四)回归分析

1.企业员工社会责任对积极劳动关系氛围的影响

运用SPSS19.0统计软件做回归分析来检验H1假设。结果显示,模型2-7中多元回归的VIF值分别为1.099、1.043、1.065、1.055、1.038、1.071,均处于1~5之间,且接近1,说明不存在多重共线性问题。模型2-7中多元回归的DW指数分别为1.366、1.277、1.367、1.451、1.503、1.403,均≈2,可忽略自相关问题。

为验证控制变量和工资报酬、工作时间、健康与安全、结社和集体谈判权利、基本人身权利对积极劳动关系氛围的作用,本研究以积极劳动关系氛围为因变量,采用层级回归的方法,依次引入控制变量、工资报酬、工作时间、健康与安全、结社和集体谈判权利、基本人身权利及企业员工社会责任,分别假设模型1-7为各变量对积极劳动关系氛围的回归模型(见表3)。

模型2显示,在加入工资报酬后,方程的R2增加了0.288,工资报酬对积极劳动关系氛围有显著的正相关关系(β=0.563,p<0.001),因此,假设H11得到支持;模型3显示,在加入工作时间后,方程的R2增加了0.249,工作时间对积极劳动关系氛围有显著的正向影响(β=0.510,p<0.001),因此假设H12得到支持;模型4显示,在加入健康与安全后,方程的R2增加了0.465,健康与安全对积极劳动关系氛围有显著的正向影响(β=0.704,p<0.001),因此,假设H13得到支持;模型5显示,在加入结社和集体谈判权利后,方程的R2增加了0.452,结社和集体谈判权利对积极劳动关系氛围有显著的正向影响(β=0.691,p<0.001),因此,假设H14得到支持;模型6显示,在加入基本人身权利后,方程的R2增加了0.393,基本人身权利对积极劳动关系氛围有显著的正向影响(β= 0.638,p<0.001),因此,假设H15得到支持;模型7显示,在加入企业员工社会责任后,方程的R2增加了0.483,企业员工社会责任对积极劳动关系氛围有显著的正向影响(β=0.505,p<0.001),因此,假设H1得到支持。

表3 企业员工社会责任对积极劳动关系氛围的回归分析

2.企业员工社会责任对消极劳动关系氛围的影响

用同样的方法验证假设H2,即企业员工社会责任对消极劳动关系氛围的影响。结果显示,模型8、模型9、模型10、模型11、模型12、模型13中多元回归的VIF值分别为1.099、1.043、1.065、1.055、1.038、1.071,不存在多重共线性问题。模型8、9、10、11、12、13中多元回归的DW指数分别为1.576、1.599、1.548、1.545、1.585、1.617,均≈2,可忽略自相关问题。

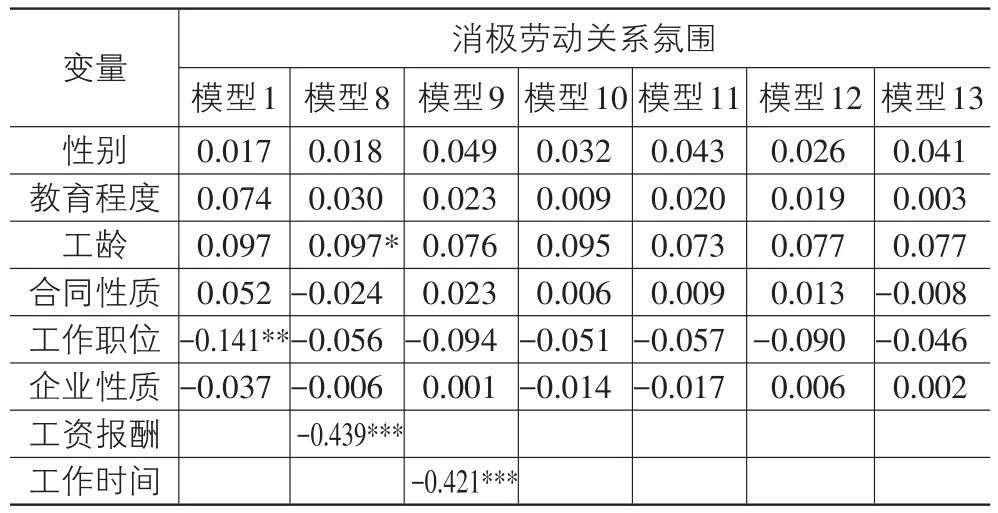

为验证控制变量和工资报酬、工作时间、健康与安全、结社和集体谈判权利、基本人身权利对消极劳动关系氛围的作用,以消极劳动关系氛围为因变量,采用层级回归的方法,依次引入控制变量、工资报酬、工作时间、健康与安全、结社和集体谈判权利、基本人身权利及企业员工社会责任,分别假设模型1、8、9、10、11、12、13为各变量对消极劳动关系氛围的回归模型(见表4)。

表4 企业员工社会责任对消极劳动关系氛围的回归分析

续表4

模型显示,在加入控制变量以外的六个变量后,方程的R2分别增加了0.175、0.170、0.222、0.199、0.227、0.258,其对消极劳动关系氛围有显著的负相关关系,假设H21、H22、H23、H24、H25和H2得到支持。

3.高参与工作系统的调节作用

本文采用多层回归分析来检验高参与工作系统的调节效应。

首先,验证高参与工作系统对企业员工社会责任和积极劳动关系氛围之间关系的调节作用。

回归分析结果:工资报酬和高参与工作系统的交互项引入回归模型后,∆R2为0.001,p值为0.208。调节效应不显著,H31不成立。同样的,其他五个变量和高参与工作系统的交互项引入回归模型后,∆R2分别为0.000、0.000、0.001、0.000、0.000,p值分别为0.474、0.566、0.186、0.521、0.425,调节效应都不显著,H32、H33、H34、H35、H3不成立。

其次,验证高参与工作系统对企业员工社会责任和消极劳动关系氛围之间关系的调节作用。

回归分析结果:工资报酬和高参与工作系统的交互项引入回归模型后,∆R2为0.000,p值为0.992。调节效应不显著,H41不成立。同样的,其他五个变量和高参与工作系统的交互项引入回归模型后,∆R2分别为0.000、0.000、0.000、0.000、0.000,p值分别为0.961、0.638、0.663、0.980、0.595,调节效应都不显著,H42、H43、H44、H45、H4不成立。由于调节效应都不显著,不再单独列表。

4.背景变量方差分析

本文需要对人口学特征变量进行差异分析,对性别采用独立样本T检验方法,其他的变量采用单因素方差分析的方法进行检验。检验结果:性别和工龄对所测内容没有影响;不同学历的员工在企业员工社会责任、积极劳动关系氛围、消极劳动关系氛围、高参与工作系统上全部存在显著性的差异。合同性质除在消极劳动关系氛围方面不存在显著差异外,在其他三项上均有显著差异;而工作职位除在积极劳动关系氛围方面不存在显著差异外,在其他三项上均有显著差异;企业性质在企业员工社会责任、高参与工作系统上均存在显著差异,而在劳动关系氛围方面差异不显著。

六、结 论

根据实证结果,本研究得出如下结论:①企业履行了基本的员工社会责任,但对员工集体权利的履行较薄弱;②企业员工社会责任、劳动关系氛围、高参与工作系统在不同人口统计特征变量的影响下,部分具有显著差异性;③企业员工社会责任对劳动关系氛围有显著影响;④高参与工作系统在企业员工社会责任与劳动关系氛围的关系中不具有显著的调节作用。

参与文献:

[1]Oliver S.The social responsibility of management[M].London:1924:70-99.

[2]Carroll A B.Three-Dimensional conceptual model of corporate social performance[J].Academy of Management Review,1979(4):497-505.

[3]郝云宏,汪月红.企业员工责任对其绩效影响的实证研究[J].福建论坛:人文社会科学版,2008(4):15-18.

[4]Lewin K.A dynamic theory of personality[J].Journal of Nervous&Mental Disease,1936,84(5):18-22.

[5]Martin J E.Union-management problems in the Federal Government:An exploratory analysis[J].Public Personnel Management,1976(5):353-362.

[6]Dastmalchian A,Blyton P,Abdolahyan M R.Industrial relations climate and company effectiveness[J].Personnel Review,1982,11(1):35-39.

[7]Dastmalchian A.Environmental characteristics and organizational climate:An exploratory study[J].Journal of Mangement Studies,1986,23(6):609-633.

[8]Dastmalchian A,Blyton P,Adamson R.The climate of workplace relations[M].London:Routledge,1991:27-33.

[9]Kersley B,Alpin C,Forth J,et al.Inside the workplaces:Findings from the 2004 Workplace Employment Relations Survey[M].London:Routledge,2006:57-86.

[10]Bennett R.Employee relations[M].London:Pearson Education Limited,1998:49-63.

[11]崔勋,张义明,瞿皎皎.劳动关系氛围和员工工作满意度:组织承诺的调节作用[J].南开管理评论,2012,15(2):19-30.

[12]蔡玲玉.薪酬管理制度与劳资关系气氛之比较[D].台北:台湾政治大学,1989.

[13]胡恩华.中国情景下劳资关系氛围与双组织承诺关系研究[J].经济管理,2012,34(2):66-75.

[14]颜爱民,李姗姗.西方劳动关系氛围研究[J].中国劳动,2012,63(9):29-32.

[15]郑秋延.劳动关系氛围对企业绩效的影响探析[J].经营管理者,2012,28(14):98-99.

[16]吴觐鼎.我国报社从业人员参与工会之研究——以某报系产业工会为例[D].台北:中国文化大学,1999.

[17]Pfeffer J.Producting sustainable competitive advantage through the effective management of people[J].International Journal of Human Resource Management,1995(8):263-267.

[18]Huselid M,Jackson S E,Schuler R S.Technical and strategic human resource management effectiveness as determinants of firm performance[J].Academy of Management Journal,1997,40(1):171-188.

[19]Appelbaum E,Bailey T,Berg P,et al.Manufacturing advantage:why high-performance work systems pay off[M].Ithaca:Cornell University Press,1994.

[20]李华,李传昭,陈杨.基于高绩效工作系统的组织人力资源管理实践[J].生产力研究,2005(5):74-75.

[21]张一弛,黄涛,李琦.高绩效工作体系人力资源管理措施的结构整合与内涵回归[J].经济科学,2004(3):63-73.

[22]李焱,魏峰.高绩效人力资源实践有助于组织认同?一个被中介的调节作用模型[J].管理世界,2011(2):109-117.

[23]程德俊,赵曙明.高参与工作系统中的社会关系网络及其变革障碍[J].中国工业经济,2006(12):90-97.

[24]程德俊,赵曙明.高参与工作系统与企业绩效:人力资本专用性和环境动态性的影响[J].管理世界,2006(3):86-93.

[责任编辑:周业柱]

中图分类号:F272-05

文献标志码:A

文章编号:1007-5097(2016)08-0001-06

收稿日期:2016-03-07

基金项目:国家社会科学基金项目(13BGL112);2015年湖南大学资政研究项目“劳动关系的三方协商机制研究”

作者简介:谢玉华(1965-),女,湖南宁乡人,教授,博士生导师,研究方向:企业社会责任,劳动关系,公共关系,人力资源管理;李红(1990-),女,湖南郴州人,硕士研究生,研究方向:劳动关系,人力资源管理;兰果(1990-),男,湖南郴洲人,硕士研究生,研究方向:企业社会责任,人力资源管理。

A Study on the Impact of Corporate Employee Social Responsibility on Labor Relations Climate —Based on the Moderating Effect of High Involvement Work System

XIE Yu-hua,LI Hong,LAN Guo

(Business School,Hunan University,Changsha 410000,China)

Abstract:Based on the investigation about 30 enterprises in Changsha city,Hunan province,we collected 507 valid questionnaires from different levels of employees.This paper developed a theoretical model which viewed corporate employee social responsibility as an independent variable,labor relations climate as an dependent variable,and high involvement work system as a moderating variable.The results showed that:Corporate employee social responsibility(wage,working hours,health and safety,association and collective bargaining rights,basic human rights)has a significant positive impact on positive labor relations climate.Corporate employee social responsibility(wage,working hours,health and safety,association and collective bargaining rights,basic human rights)has a significant negative impact on negative labor relations climate;High involvement work system does not play a regulatory role in the relationship between corporate employee social responsibility and positive labor relations climate,nor does it play a regulatory role in the relationship between corporate employee social responsibility and negative labor relations climate.This is related to China's management context,the high control work system limits the function of high involvement work system.

Keywords:corporate employee social responsibility;labor relations climate;high involvement work system