陈训慈:抗战时组织文澜阁《四库全书》西迁的功臣

文 徐忠友

陈训慈:抗战时组织文澜阁《四库全书》西迁的功臣

文徐忠友

晚年的陈训慈先生在书房中

烽火连天,硝烟弥漫。1937年7月7日,日本侵略军在北平西南卢沟桥附近演习时,夜间故意制造有日军士兵失踪的借口,要求进入宛平县城查找。遭到中国军队的拒绝后,气急败坏的日军便于7月8日凌晨向卢沟桥和宛平县城发动进攻,中国军队进行了顽强的抵抗,但寡不敌众且武器又差,最终驻守在卢沟桥北面的一个连仅剩4人生还,余者全部壮烈牺牲。七七事变是日本军国主义全面侵华开始的标志,也是中国人民抗日战争的开端。随后,日本侵略军为了占领中国的经济中心上海,并迫使南京国民政府投降,调集数十万兵力,逐渐向我国江南地区逼近,并时有日军战机在江浙沪上空袭扰,并扔下一些炸弹,造成军民伤亡,而国民党军队却难以阻止装备精良、烧杀掠抢的日寇的南侵。据内部消息透露,南京的国民党政府已在做西迁重庆的准备。而此时身为浙江省立图书馆馆长的陈训慈,一下变得寝食不安了。

日夜为“国宝”安危担忧

抗战初期出现的这一严峻局面,让陈训慈心急如焚,日夜为图书馆内一批珍贵的古籍善本的存亡而焦虑。

陈训慈1901年生于浙江慈溪官桥村(今属余姚三七市镇),其哥哥陈训恩(陈布雷),历任浙江省教育厅厅长、国民党中央政治会议副秘书长、蒋介石侍从室第二处主任、国民党中央宣部副部长,素有“国民党第一支笔”之称。1924年陈训慈毕业于东南大学,历任上海商务印书馆编译所编译、中央大学史学系讲师、浙江大学史地系教授。1932年任浙江省立图书馆馆长后,他推行普及社会教育与提高学术研究相兼顾的办馆方针,实行通年全日开放制度,先后创办了《文澜学报》《浙江图书馆馆刊》《图书展望》《读书周报》等报刊。1936年他主持举办“浙江文献展览会”,参观者8万人次。而面对被称作“国宝”和浙江图书馆“镇馆之宝”的《四库全书》的安危,他更是觉得事关天大,必须尽快设法解决。

清康乾年间被称为盛世,素来盛世兴文,在乾隆三十七年(1772年)十一月,安徽学政朱筠上奏《永乐大典》的辑佚问题的奏本,得到乾隆皇帝爱新觉罗·弘历的认可,乾隆皇帝即诏令全国将所辑佚书与“各省所采及武英殿所有官刻诸书”汇编在一起,取名为《四库全书》。在乾隆皇帝的主持下,由纪晓岚等360多位高官、学者编撰,3800多人抄写,费时13年编成。丛书分经、史、子、集四部,故名“四库”;共有3500多种书,7.9万卷,3.6万册,约8亿字,基本上囊括了中国古代所有图书,故称“全书”。接着,乾隆皇帝又命人手抄了7部《四库全书》,下令分别藏于全国多地。其中先抄好的4部分别贮于紫禁城文渊阁、圆明园文源阁、河北承德文津阁、辽宁沈阳文溯阁珍藏,这就是所谓的“北四阁”;后抄好的3部分贮于扬州文汇阁、镇江文宗阁、杭州文澜阁珍藏,这就是所谓的“南三阁”。

《四库全书》从完成至今的200多年间,可以说饱经沧桑,多份抄本在战火中被毁。其中文源阁本在1860年英法联军攻占北京,火烧圆明园时被焚毁;文宗、文汇阁本,则在太平天国运动期间被毁;保存较为完好的文渊阁本原藏北京故宫,解放前经上海、南京转运至台湾,现藏台北故宫博物院;辽宁文溯阁本1922年险些被日本人骗买走,1966年又因中苏关系紧张怕发生战争,而经林彪批准从沈阳搬到兰州,现藏甘肃省图书馆;文津阁本则于新中国成立初期调拨到国家图书馆,这是唯一一套原书原函原架保存的珍贵版本。

文澜阁《四库全书》书影

而杭州文澜阁藏书楼1861年因在太平军第二次攻占杭州时倒塌,所藏《四库全书》散落民间,后由浙江藏书家丁丙与其兄丁申收拾、整理、补抄,才抢救回原书的四分之一。文澜阁本在民国时期又经二次补抄。1914年在杭州图书馆第一任馆长钱恂的支持下,由徐锡麟二弟徐仲荪及其学生堵福诜自费补抄,历时7年,史称“乙卯补抄”。1923年,时任浙江教育厅厅长的张宗祥得知徐仲荪、堵福诜的义举后,十分感动,但他知道“修补”量相当浩大,单靠几个人很难完成,必须由政府牵头。在他的重视下,补抄人员增加到百余人,费用全部由浙江籍人募集,徐仲荪任总校,堵福冼任监理,历时两年,史称“癸亥补抄”。正因为如此,这套《四库全书》被视为“国宝”和浙江图书馆的“镇馆之宝”,可以说价值连城。

爱书如命的陈训慈考虑到《四库全书》的安危,更是寝食不安,便向教育部部长陈立夫和浙江省教育厅厅长许绍棣报告阁书转移问题。这年7月底,他看战局尚未扭转,担心文澜阁被炸、《四库全书》被毁,就叫总务组赶制一批木箱,准备将《四库全书》尽快转移。

年轻时的陈训慈

组织指挥“国宝”西迁

经过了几天时间的紧张准备,《四库全书》的迁移工作进入了启动程序。可这“宝书”运往哪里较安全?陈训慈便开会研究。浙江图书馆有位老家在富阳里山乡的馆员夏定域向陈训慈建议,将书搬到富阳渔山(现为渔山乡)石马头自然村的《东南日报》主编赵坤良的赵家老宅,那里地方小且偏僻隐蔽,又有山峰和富春江遮挡,敌机一般不会去轰炸。陈训慈觉得可行,就派他去与赵坤良谈妥。

1937年8月1日,地处杭州西子湖畔的文澜阁一改往日宁静的氛围。在陈训慈馆长的组织指挥下,浙江图书馆孤山分馆的职员们便从孤山红楼上的94个书橱中,将阁书、善本36318册搬出装进228个书箱(其中阁书140箱、善本88箱),这些文弱书生们一直装到8月3日深夜才全部装好。

8月4日早上,按计划就要出发。然而,天公就像有意要考验他们。空中乌云密布,呼啦啦的台风夹着暴雨反复肆虐着杭城,文澜阁外面平静的西湖也掀起了1米波浪,平湖秋月一带有些柳树被连根拔起,白堤上还涌来一些逃难的民众。面对如此恶劣的天气,浙图人已无退路,为了保护这珍贵的“国宝”和“馆宝”,他们必须赶在钱塘江因台风封江之前离开杭州。

“出发!”陈训慈馆长一声令下,装着228个书箱的几辆车子便缓慢向钱塘江畔的江干码头方向移动,在中午时分运到江边,浙江图书馆的员工们又将一箱箱的宝书搬上了停在那里的运书船。然后,运书船载着一船宝书和浙江图书馆史美诚、毛春翔、叶守荣、夏定域等护书人员,逆流而上往富阳进发。当时并没有人想到,这部“国宝”、“馆宝”和几位职员,接下去将开启一段长达9年的艰难长征。

经过了一夜的划行,8月5日中午,运书船终于抵达第一站——富阳县渔山,但从江边到石马头村赵坤良家有15里路,要靠这些文弱书生搬运这么多的书困难很大。好在赵坤良是国民政府富阳县参议会的议员,在当地是一个有影响、也有经济实力的人士。他当即雇了村内外的数百位农民当挑夫,重的两人抬一箱、轻的一人抬一箱,到天黑时才把228箱书搬进赵家老宅中存放起来。身怀武功的毛春翔和叶守荣就住在楼下北厢房,负责这里的保卫工作。后来为了安全起见,有几箱最珍贵的书还被密藏到村口王家山上的墓穴里。

然而安稳不长,“八一三”淞沪会战打响,中国军队虽顽强抵抗,但最终还是失败了。

这年10月,杭城警报不断响起,日本军机多次袭扰。到月底,敌机轰炸更为猛烈,连秘藏《四库全书》的石马头村一带,也可听到远处炸弹的爆炸声。杭州市民纷纷四出逃难,浙江省政府的一些机关也开始迁往金华、丽水等地,浙江图书馆总馆则准备迁往兰溪县。见此状况,陈训慈考虑到一旦杭城失守,相邻的富阳也很快就要遭殃,《四库全书》危在旦夕。他再也坐不住了,及时联系寻找到新的藏书地后,就果断决定再次将《四库全书》紧急转移到建德东北面的绪塘乡(现属杨村桥镇)暂存。可还面临一个棘手的问题:这228箱书怎么搬?陈训慈派人去雇船可没有雇到,他只好去向浙江省政府要车。陈训慈先找到时任浙江省政府秘书的沙孟海,由其引见了浙江省政府秘书长伍时谨,经伍时谨同意,沙孟海修书一封给公路局徐局长。徐当场答应派车去富阳运书,但陈训慈一回来就被告知,答应他的运输车辆在开往杭州武林门时,已被其他机关先抢去拉办公用具了。没有办法,第二天他又去找伍时谨、沙孟海要车子,正遇见两架敌机在浙江省政府大院上空盘旋,沙孟海与他赶紧躲到地下室中。随后,伍时谨给徐局长再打电话,但徐局长说已经派不出车了。

《四库全书》西迁图

怎么办?陈训慈无奈之际,便指示在石马头村的浙图总务主任史美诚出面,向赵坤良和夏定域借了200多块钱,秘藏在赵家3个多月的《四库全书》,于同年11月25日又雇工搬运至江边,装船沿富春江驶往建德。但是,他们在费劲到达桐庐七里泷后,由于这一段江面水流湍急,加上船又重,水手只有两人,无法逆流而上。随船押运的浙图古籍部职员毛春翔便下船,在路边搭上一辆军车,去找已先到达建德的陈训慈想办法。陈训慈想来想去,最后想起了当年在南京高等师范学校就读时候的老师、时任浙江大学校长竺可桢教授。竺可桢是国内著名的气象学家,《四库全书》中就有气象方面的宝贵书籍,他深知此书其价值连城之珍贵,加上与陈训慈师生情义很深,接到陈训慈打来的求援电话后,他就从浙大西迁的车辆中挤出一辆大卡车赶往七里泷,用3天时间将228箱书运抵建德绪塘的方丽斋先生家中。但随着杭城战事越来越吃紧,陈训慈考虑到绪塘乡离公路太近,便又开始另觅山乡暂藏,后来将228箱书秘藏在建德北乡松阳坞。

1937年11月25日,日寇的铁蹄步步逼近杭州。浙江省政府被迫迁至浙中地区的金华永康。陈训慈因对《四库全书》的藏匿地点仍不放心,便赶到永康去见时为浙江省教育厅厅长许绍棣,请示《四库全书》安置问题,提出继续往南搬迁。没想到许绍棣回答,杭城仅有三四天可守,对图书馆迁书之事“无何具体意见”。第二次见面许绍棣仍一言不发,态度消极。陈训慈第三次登门,许绍棣勉强批了300元经费。陈训慈觉得浙江教育厅所存节余数万金皆扣不发,在急用搬迁书避难之际,许绍棣竟置重要阁书设备安全而不理,感到非常气愤。同年12月24日,9万日军入侵杭城,杭州一带很快沦陷。接着日寇又开始向萧山、富阳等西南进攻,《四库全书》搬迁之事迫在眉睫。但搬到哪里去呢?竺可桢就认为以当时的险恶形势,藏于建德不妥。因此在向教育部部长陈立夫汇报浙大准备西迁情况的同时,顺便建议将《四库全书》移往更为安全的大西南地区。对此,陈立夫的意见是迁往贵州的贵阳,而浙江省政府因怕到时阁书意外流失,不愿将书运出省外,欲迁往当时属于衢州地区的龙泉县(现属丽水市),因那里地处偏远,到处是崇山峻岭,属浙江的大后方,浙江省的一些学校就迁到那里办学。把《四库全书》安危系于一身的陈训慈当时面对的主要问题是缺乏搬迁经费,无奈之际他除了自垫200元外,还向张晓峰等友人借了260元,付清民工的搬运费后,又雇了两只船准备向龙泉出发。可是到了当天中午,他们的船却被军事机关占用。秀才遇上兵,有理说不清,他只好想方设法另雇船只,把《四库全书》先从建德运到金华。船不能行了再雇汽车,直到 1938年1月底,《四库全书》好不容易才运抵龙泉,暂存在龙泉县城的中心学校里,后转移到挞石山村金家祠堂内。

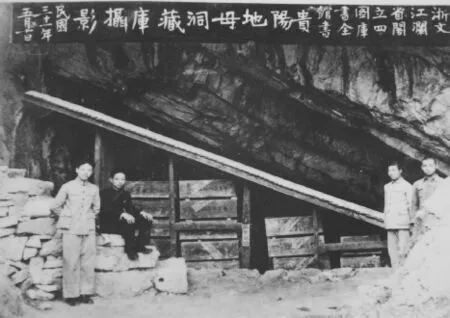

《四库全书》最初秘藏富阳赵坤良老宅中

日本侵略者的脚步并没有停止,继杭州笕桥机场失陷后,衢州军用机场又成了东南战局的重要设施,更成为日军进攻的一个重要军事目标。陈训慈觉得龙泉也不是安全的藏书之处。正好在1938年3月初,国民政府教育部委派浙大教授李絜非与浙江省政府商量将《四库全书》按原计划运往贵州,认为那里战事不至波及,阁书存放那里比较保险。浙江省政府最初也不同意,但眼看大半个浙江已被日寇占领,而且战局暂无取胜可能,也就无奈同意了。转眼间到3月底,战事更加紧张,文澜阁《四库全书》出省西迁的苦旅开始了,搬迁的第一步是从龙泉县用车经邻近的福建省浦城县,再沿江浦公路折回江山县(现为市),因为江山有浙赣铁路,铁路运输比汽车要快和便宜。一路上由教育部委派的官员李絜非作为押运负责人,沿途先后经过了新岭、王坊、廿八都、保安、峡口等乡镇。不料在运书车队到峡口过江山江(也称须江)时,由于道路不平、人员疲惫、天气恶劣,其中有一车书不幸翻到了江水之中。这一车书共有11箱,约占全部阁书的二十分之一。由于江水较深,又值隆冬,大家一时束手无策。

当书箱落水之后,虞佩岚等急忙赶到附近的峡口村,雇村民尽快打捞。纯朴的村民们一听这书是“国宝”,连价钱也没讲,就冒着严寒一个个跳到江里,在冰冷的水中拼命打捞。还好这些箱子比较沉,而且书箱进水后漂得不远就沉到江底了。峡口一带的村民经常在水中放木筏,所以水性很好,他们一下又一下扎进水中,很快就将11只书箱打捞上来了。但这些书都被水浸泡,若不及时晒干,就会“结饼”或霉烂。因此,他们又雇车连夜经过风林、茅坂、礼贤、清湖等乡镇运往江山县城。所幸次日有太阳,一大早,虞佩岚等向江山市民借来竹簟,赶紧在江山县城隍庙的天井里晒书。可冬天的太阳毕竟力道不足,晒了两天仍有水汩汩而出。由于时间紧迫,负责押运的教育部官员李絜非痛下决心,指示湿书装箱,并将228箱书运到江山火车站装上火车,再沿着浙赣铁路运到江西萍乡,然后进入湖南境内的株洲,于4月14日左右运到了长沙。由于当时很多路段并未修建,道路迂回曲折,路程要多一倍。在漫长的3000公里行程中,除了短短一程借助于浙赣铁路火车外,其余的只能靠肩挑、车拉和船运,经湘北、湘西,直到1938 年4月25日才一路风雨兼程运到贵州。《四库全书》运达贵阳之后,先秘藏于西门外的张家祠堂内。

“守宝”使用良才

杭州沦陷后日军在西湖边

为了做好《四库全书》的保管工作,陈训慈派遣经验丰富的浙江图书馆员夏定域前往贵州。摆在夏定域、毛春翔等人面前的第一个要紧急处理的问题还是在江山掉入水中的那11箱湿书,基本的手段还是在太阳底下翻晒。虽然有的书表皮略比以前要干一些,但由于在路途运输时耽搁了1个多月,书的内页有些已粘在一块。而这11箱3000多册书共有15万页之多,要先一页一页将其小心揭开,再垫上毛纸,放在太阳底下晒,可见工作量之大。而贵阳的天气有 “天无三日晴”之说。当时季节尚在春天,天气是说变就变,他们必须尽快动手。夏定域、毛春翔等人便带着几位临时雇工赶时晒书,看见有太阳就把书迅速摊开晒,一旦天要下雨就提前将书收好。就这样反反复复,他们精益求精、不厌其烦地用了好几个月时间,终于完成了这项艰巨的工作。让他们感到满意的是:由于这批书的纸质较好,并没有出现霉烂的情况。

一波刚平,一波又起。湿书的问题刚处理好,日寇的军机就开始侵扰贵州。1939年2月4日,18架敌机袭击贵阳市区,炸毁一批建筑,还有数千人伤亡,贵阳已经无安全可言。好在秘藏《四库全书》的张家祠堂在贵阳西郊,这次虽幸免于难,但难保下次不被敌机轰炸。

祸不单行,偏偏这时张家祠堂的产权归属问题又闹出了一桩纠纷:因为这张家祠堂本来是由贵州省教育厅以2400元购入,另外花了1600元进行修缮的。可原教育厅厅长在卸任之前报称张家以原价赎还了祠堂,而张家则告发该厅长以1万余元的高价卖给了他人。这一纠纷反映到了贵州省政府与国民政府教育部,一时难以查清,也使得《四库全书》难在张家祠堂继续藏下去了。

人生地不熟,又处战乱时期,人都没处躲,书又藏哪里好呢?忧虑焦急的陈训慈便指示夏定域、毛春翔等人向贵州省立图书馆的同行请教,该馆有位勤工向他们建议:“贵阳北郊的山上有个地母洞,可藏很多书,还不怕敌机炸。”他们一听便兴奋起来,请人带路去现场先看了一下。由贵阳出北城门,再步行10里山路,此洞便处在一座高山顶上,洞高约四五丈,深约七八丈,确实是一个天然的大书库,比较安全。但附近无居民,荒凉异常,守书人的生活会很艰苦。不管怎么说,能把书藏好是首要任务,他们向上级报告同意后,经教育部批准建屋三楹,招雇工2名,另请警局派两名警员驻守洞口。1939年2月4日,《四库全书》经当地一批民工肩扛担挑,从张家祠运往地母洞秘藏。夏定域有时住在洞口的小屋内,有时住在贵阳市内,以便于联系库书的保管事务。而毛春翔则直接住在洞口的小屋内,具体负责《四库全书》的守护工作。

贵阳地母洞藏书情况,坐者为毛春翔

1940年2月,同样迁往西南的浙江大学从广西宜山迁至贵州遵义,校长竺可桢心里一直关心着《四库全书》,这次到贵州后,他特意安排了几位浙大员工帮助库书的具体管理。

地母洞内春夏之交比较潮湿,所以每年秋季必须晒书一次,每天要晒五六箱书。启箱装箱,翻书晒书点书捆书,工作非常辛苦。贵州雨天多、晴天少,每季晒书都需好几个月。晒书前,浙大派一教授前来指导,已成为定律。晒书后,再购大量石灰,撒播洞中以吸收潮气。1940年秋,夏定域应浙大之聘任国文系教授,由柳逸厂继任负责阁书的保管,他改进了管理办法,晒书后,除撒石灰,还每箱放樟脑丸十多颗,以防虫灾;装箱后写下清单,以便检点;还有经费收支方式等。

1941年秋,柳逸厂因病辞职,陈训慈决定由毛春翔担任保管负责人。毛春翔当时因受地下党员、湖南黔阳县县长、江山老乡何炯先生之邀,到黔阳县教育科任科长兼军法承审员,他与县长何炯还释放了前任县长逮捕的一位延安抗大回黔阳探亲的进步青年学生冯中原,保护了一位姓黄的共产党员。毛春翔对《四库全书》感情很深,接到陈训慈亲笔信和寄上的300元旅费后,便向何炯县长辞官回到地母洞。他担任保管负责人后,工作更加勤奋认真,除按以往组织秋季晒书外,还在春季加晒一次和在洞里加了白炭。且是主动加晒,也没有向教育部申请津贴,而是勉强从办公费用中挤出一点补助款给雇工,大家也毫无怨言。

1942年4月19日,竺可桢校长赴重庆参加教育部第二届学术审议会大会,受到蒋介石的接见,他再次提及文澜阁《四库全书》一事,引起蒋介石的重视。1943年春,蒋介石电谕贵州省主席吴鼎昌:“地母洞潮湿,藏书恐霉烂,应另觅安全处所迁藏。”吴鼎昌赶紧派人前往地母洞察看,接连打开几箱书,未见霉坏,就据实报告给蒋介石,请准免迁。1943年9月,原来舍不得出经费的浙江省教育厅厅长许绍棣自重庆回浙江,可能是脑子开窍,特意到地母洞视察藏书,随意抽取几箱书打开来看,感到满意。后来还给守书人员发了3000元资金。

《四库全书》中的书,绝大多数是贵州省没有的。阁书运藏于贵阳,实属机遇难得,贵州省提出要抄录有关贵州资料。从1940年5月至1941年8月,抄录的资料编排成8册,定名为《贵州史料第一集》。可惜在后来的战事中被毁。但据史料载,1948年贵阳文通书局出版的《贵州通志》,得益于文澜阁《四库全书》匪浅,也算是没让贵阳这个藏书地白藏数年。

地母洞藏书情况虽然不错,但战局仍不依人。日军为了打通桂黔大陆交通线,加紧从广西北面进犯贵州。1944年11月,贵州告急。毛春翔赶紧请示重庆方面的陈训慈,陈训慈回复说正与教育部商洽将书迁往重庆。1944年12月4日夜,毛春翔接到国民党组织委员会委员张道藩的通知,说已令战区司令部派坚固卡车6辆,尽速运书入渝。两天后,6辆卡车准时赴张家祠装书。毛春翔很快雇工数十人,搬运书箱下山并装车。12月8日清晨,运书车队出发。5天后,《四库全书》全部运抵重庆青木关,秘藏于重庆丁家湾时任教育部部长陈立夫公馆隔壁的4间大瓦房中。陈公馆配有4名警卫,备有武器,安全不成问题。阁书几经迁徙和翻晒,书箱、夹板破损挤裂甚多。教育部批准添置杉木箱16只。如此一来,每只旧箱匀出一二十册,阁书重新整理了一遍。1945年2月19日,教育部为慎重起见,特设文澜阁《四库全书》保管委员会,聘余青甫、余绍松、陈训慈等8人为委员。

本文作者采访毛春翔大儿子毛念平

“迁宝”获得成功

1945年8月15日,日本天皇宣布无条件投降,8年抗战胜利结束。陈训慈便将藏在重庆的《四库全书》回浙之事,向有关方面提上议事日程。然而,当时国民政府内有人意欲将文澜阁《四库全书》搬往首都南京,在征求时为文澜阁《四库全书》保管委员会委员的张宗祥的意见时,张先生委婉地回答说:“这本是件公物,是民国向清室接收下来的财产,任凭当局的处置,我个人没有意见可以发表。但我补抄时未用公家一纸一笔,都是向浙江人募捐来的私财,外省的富翁也不曾惊动一个。所以现在这一部书多少有一部分是属于浙人公有的,向政府建议征求浙江父老的意见,看看如何?我个人意见是希望留在浙江。”他把这个皮球巧妙地踢了回去。

当然,《四库全书》最终能回到浙江,除陈训慈等人多方设法组织筹运及毛春翔、夏定域、柳逸厂等人的精心守护之外,恐怕与当时国民政府高层蒋介石、陈布雷、陈立夫等都是浙籍人士有关。否则,像前面提到过的辽宁文溯阁《四库全书》,在1914年时,袁世凯为炫耀文治武功,还不是一个命令就全部运到了北平。10年后,全凭手握兵权的张学良将军亲自出面交涉,才使文溯阁《四库全书》回归故里。1966年中苏关系紧张说要打仗时又搬到甘肃秘藏至今。

1946年5月15日,根据陈训慈等人的协商安排,《四库全书》由租用公路总局的6辆卡车载运,离开重庆青木关。押运员有教育部科长徐伯璞、科员吴展予,秘书组主任黄阅、汪祖惠,浙江图书馆员毛春翔、夏定域等6人,护送警员11人,一起由重庆出发,再经贵州,借道湖南、江西,历时50多天于7月5日运回浙江图书馆。回迁的路也很艰巨,毛春翔先生在《文澜阁〈四库全书〉战时播迁纪略》一文中这样写道:“途中麻烦之事,困苦之状,非数纸所能尽。在衡阳遇匪,警士开枪百余发匪始逸,在邵阳候渡二日夜;在安仁遇一小河,卸书渡河费时一日;在江西永新,余车左轮陷入水坑,几倾覆;在银坑宿露天茶棚;在上饶遇罕有大水,公路桥梁冲毁,停留十余日;在兰溪过渡,卸书,烈日熏灼一日,皮肤若焦炭;凡此皆为令人永远难忘之遭遇。”

文澜阁《四库全书》离开浙江近9年,辗转6个省,往返路程4000多公里,历尽艰难险阻终于回家了!事实证明陈训慈、竺可桢等人士的深谋远见,因为在抗战时期,浙江的很多藏书楼,如湖州皕宋楼、南浔嘉业堂、宁波文天阁等多所藏书楼的很多古籍善本,都被日本人掠走或烧掉;据说丰子恺先生家里和郁达夫先生在“风雨茅庐”中的珍贵藏书也被日本人损毁或拿走。在杭州沦陷后,日寇“占领地区图书文献接收委员会”曾于1938年2月22日派了9个人从上海匆匆赶到杭州,在日本特务机关帮助下,用3天时间调查文澜阁、浙江建设厅、西湖博物馆等26个政府与文化机构,但他们“很遗憾地”没有找到《四库全书》,因为当时阁书已在龙泉。如果当时没有及时转移,恐怕这《四库全书》现在已经在日本东京的图书馆了。而作为组织和指挥《四库全书》西迁的首功者陈训慈,在新中国成立后受聘为浙江省文物管理委员会专任委员,历任第一至六届浙江省政协委员,浙江省博物馆图书资料室主任,浙江省历史学会理事、顾问,浙江省地方志学会顾问等职,并著有《五卅惨史》《世界大战史》《晚近浙江文献述概》《五卅事件》《清代浙东之史学》《浙江图书馆小史》《甲午战争历史教训》等。在90寿辰时,他捐献《丁丑日记》手稿及148封各界名人信札给浙江图书馆。他的老同事、著名书法家沙孟海先生在为他贺寿的对联中写道:“美意延年本身是历史人物,高文寿世到处见爱国情怀”,这正是对他一生最恰当的评价。1991年,陈训慈因病在杭州逝世。

正是由于陈训慈等浙江几代人视书如宝、爱书如命,不惜冒着生命危险保护《四库全书》等珍贵的书籍,才使得浙江文化种子、读书种子,得以绵延不绝,也保住了“书香之地”的美名。

责任编辑/胡仰曦