边缘的活力:杨义先生的文化人生与生命体悟

文 王巨川

边缘的活力:杨义先生的文化人生与生命体悟

文王巨川

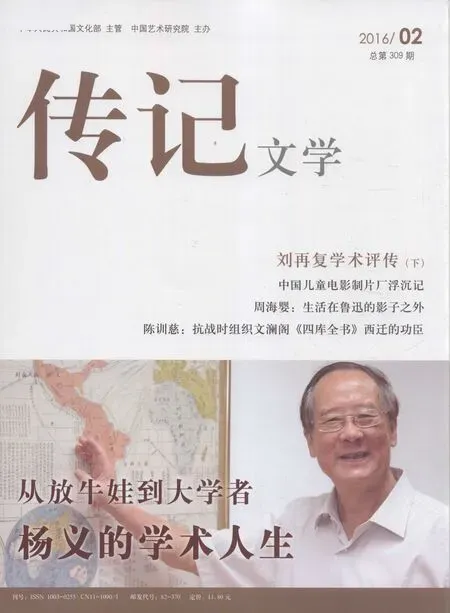

杨义先生(摄于2015年 12月5日澳门大学)

熟悉杨义先生的人都知道,与先生为伴的两个最重要的事物就是 “书”和“烟”:坐拥书城,一排装满了古今书籍的大大的书架,还有先生本人近2000万字探究中国古今文学和文化思想的著述。每到洽意时,点上一支香烟,随身还携带着精巧烟盒,这些,就构成了先生简单而丰富的文化人生。

我与妻子高云球同为杨义先生的膝下弟子,而我们分别又是先生与赵稀方老师在社科院合招的第一个和最后一个学生。在读博期间,作为学生的我虽然可以常伴于先生身边,但也因先生行政事务缠身及各类学术活动繁多,能够与先生聊天、讨论学业或倾听先生教诲的大段时间反而不多,每每这时,先生总会有这样或那样的琐事处理,所内老师或所外访者也不断地穿插其间,一个问题总是与先生聊过几次才能说完。2010年,社科院文学所博士毕业后,我便到了中国艺术研究院工作,同年,先生从行政岗位上退下来离开北京赴澳门大学做讲座教授,专心从事他一生执着追寻的中国思想文化研究。如果说北京是中国的中心,那么相对而言,澳门无疑是远离中心的“边缘地带”,先生在这个“边缘地带”仅仅三四年的时间,便完成了《论语还原》《老子还原》《庄子还原》《墨子还原》《韩非子还原》以及《文学地图与文化还原》《鲁迅文化血脉还原》等一系列大部头的著作,尤其是逾百万言的《论语还原》,蜚声海内外。而先生的学术思想在我看来,犹如黑格尔表述绝对理念螺旋上升的发展形式一样,是自成起结的回环往复的“圆圈”,是“无限地近似于一串圆圈,近似于螺旋的曲线”,在先生充沛而活跃的思想观、文化观统摄下的学术之路依旧是无限向前伸展着的。先生在这个“圆圈”中可以无限地把学术研究的知识、理念、态度以及由此展开的一切与之相关的思想完全包容进来,在“前进”中“返回”,在“返回”中“前进”,发展的起点和终点合二为一,由此形成一个自成起结的螺旋上升的学术“圆圈”之径。

杨义与中国海研究学术团队在剑桥大学图书馆绿地合影

杨义先生去了澳门之后,见面的机会少了,但我也会经常得到先生的信息,有时候是得到先生的一本新书,有时候是先生回京召集学生们参加学术讨论会。而我也基本上每隔一年就借开会之名或得先生资助去澳门拜望先生。2015年11月的一天,我意外得到冷川师兄的一条短信,信中告知我说先生希望我能去澳门一趟,意外之余,心中也异常欣喜和激动,匆匆安排手头的工作后便订下了去澳门的行程。此时的北京已是初冬,而澳门仍然绿树葱郁、花意盎然,就像是北方的夏秋之际,让人神清气爽。到了澳门大学的当晚,小师弟金珅便告诉我,先生第二日中午要与我们一起吃饭,地点是学校里面的一个非常有葡式风格的餐厅。第二日,我时隔一年再次见到先生,被腰痛折磨多日并在治疗周期中的先生略有乏态,但仍然未失往日的诙谐和笑貌。刚一落座,先生便打趣地说:“最近银根缩紧,不然应该请你们去吃更好的东西呢。”先生还兴奋地告诉我们,他在腰病卧床的几个月中完成了一部书的校对,下一步准备做《孙子兵法》的还原工作,先生在病痛中仍然坚持自己的学术研究,真是让我们感佩万分。与先生聊天,永远都会觉得时间过得太快,在不知不觉中,一顿午饭已经变成了下午茶。饭后,师母告诉我们,先生坐久了会腰痛。这不禁让我们感到汗颜,光顾着享受与先生聊天的快乐与兴奋,却忘了他仍是在腰病的治疗之中了。

此次赴澳门第二次见到先生,是我到澳的第三天,先生约我们到他在澳门大学的办公室聊天。在办公室中,先生还是那么侃侃而谈,谈他的学术,谈他的思想,也谈他自小的家世与成长之路。面对已然是贯穿中国文化思想研究领域重镇人物的先生,虽然我们已经非常熟悉他的学术思想和研究领域,但听他讲述家史的变迁、讲述儿时的生活、讲述求学经历与工作历程,却是非常新鲜和新奇的,让我们更多地了解了他的人生历程与生活轨迹,更多地了解了坐在我们面前这位笔耕不缀、硕果累累的先生那些不为人知的另一面。与先生聊生活相比于聊学问并不是一件容易的事,因为先生总会执拗地谈到他热爱的学术,想让我们聆听他当下所探究的学术想法,而不想让我们过多关注于学术之外的事情。从这个层面来看,先生与当下许多人乐此不疲地炒作自己形成了鲜明的对比,而这又何尝不能说是一种境界和一种品格呢?

其实,于先生而言,在他成为中国社会科学院建院后“黄埔一期”的时候,便注定了他此后不平凡的学术之路。留院文学所工作十年后他便陆续出版了个人独自撰写的150余万字的《中国现代小说史》三卷本,后来又破格成为副研究员、研究员。在一部部著作出版的同时,先生往返于现代、古代的学术空间,在收获的同时也饱受了学界的争议,赞赏声与质疑声犹如“二声部”伴随着先生30余年的治学历程。无论是赞赏抑或质疑,先生都会坦然接受和淡然处之,因为他已经用自己的智慧和知识证明了自己存在的意义和学术的价值。而未来,先生会不会是人类文化或者说中国文化发展中的一个“符号”,那也只能等待历史的评判了。

关于杨义先生的学术思想,作为他的学生大都非常熟知了,而且目前也有研究者把先生的学术思想作为研究对象进行深入挖掘和研究。在澳门的时候,先生也曾高兴地对我说,现在已经有190余篇关于他的研究论文了。而先生30余年的学术研究与他的家世、与他的童年、与他的成长也不无关系,为何先生能在卷帙浩繁的书海当中对史料运用得驾轻就熟?为何又在每一段历史中、每一个问题中有着独到的史识与灵气?这些答案似乎都隐藏在那些我们并不熟知的生命体验之中。由此我想,何不对先生也做一次“还原”呢?

在中国传统文化中,认祖归宗是一个重要的特征,我们每个人都有一个“唯一的”代表自己出身之地的祖籍和血脉相联的族系。先生也不例外,他明确地知道自己的祖籍是哪里。但让我感到意外的是,当我问及先生祖籍和家世的时候,先生没有任何的停顿和思索便清晰地说出了他的家史、族系以及迁徙的历程。让我感到先生似乎是有意识地对本我的存在进行着长久的思考,这也是自有人类以来的发展历史上思想者亘古不变的精神求索。然而,这对于当下的我们并不是一件非常容易的事情。我是谁?我从哪里来?看似简单的问题,并不是每个人都能清晰明了地说出来的。

河南弘农郡是先生的祖籍,也是中国杨氏家族的发祥地。据先生讲,他的祖先从弘农郡迁至福建将乐,在将乐发展了20多代后,其中的一支在明清交替之际迁徙至广东潮州地区生活,这一支在这里生活大概有一代人的时间,又分出一支去往广东电白地区生活,由此杨氏子孙在这里开花散枝。广东电白县就是先生的祖先最后到达的生活之地,也是先生出生和儿时生活学习的原初地。从先祖发祥地的弘农郡到福建将乐县,再到广东的潮州地区和电白县,这是一条清晰的族系迁移路径。也就是说,先生能清晰地告诉我,他是谁,他从哪里来。如果借用哲学话语来说,这是作为个体的人在物质世界中对自我本体的还原过程,也是寻找本我存在的方式。

在先生的治学精神和生活态度中,依然能够感受到先生自祖先血脉中承传下来的那种吃苦耐劳、勤勉坚忍和坚韧不拔的品格。在与先生聊天的时候,能感觉到那种不自觉流露出来的对粤文化的深深认同。先生告诉我,他在澳门生活得很习惯和舒适,因为他本身就是广东人,不论是饮食还是语言文化,都能够与当地人熟络地交流和沟通,透出先生对家乡的依恋和文化的认同。先生的家乡电白是粤西地区,也是中国的南疆,虽然这片土地远离中原文化圈,用先生的话来说是从属于主流文化的边缘地区,但不能否认,这里具有独特的、多元的、融合的文化形态,因为它始终处于中原文化的辐射和影响之下。大量历史文献和考古都已经证明了各个民族、人种流动的过程和变迁的形态。从中原内陆迁徙而来并定居下来的汉族与地方土著民族杂居生活和联姻,必然使原来的地方土著民族本体被注进了新鲜血液,使得粤西地域种群的血脉里流淌着中原民族、古越民族和少数民族的血液。所以,我们经常会看到文化中的多个民族形态的融合与交杂,比如粤西雷歌、粤西傩舞等都是来自于中华不同地域、不同民族有机融合与传播的产物。在先生的精神血脉中,同样融合着中原大儒、南疆客家以及土著民族的多重品格,理解了这些,似乎我们也就能理解先生丰富而多元的思想世界和贯通古今的学术研究。

先生为什么会做诸子还原的研究?其实现在细细想来,似乎这个问题很早之前就有了答案。因为在先生的精神世界中,他一直都有着一种对本我原点的追寻,也就是他很早之前就曾教诲我们的那样:任何问题都要从原点开始,看它的整个演变过程,因为原点影响着今后事物的发展以及发生状态。我一直都保存着一本先生的研究生毕业论文,写的是鲁迅小说的研究,其中对小说的深度解读和真知灼见让我感佩不已。先生在写《中国现代小说史》三卷本的时候,以一己之力阅读了2000多种原版书刊,其意就正是在于对“原点”的重视。在《中华民族文化发展与西南少数民族》一文中,我们也能清晰地窥探到先生本我与治学关系的印记。这篇文章中,他清晰精准地描绘出西南地区苗、瑶、侗、壮、彝等少数民族文化迁徙与形成的图景。这些少数民族在长途的迁移与漫长的融合中,已经将其原貌无意识地遮蔽了。对于当下的大多数研究者而言,他们一般不会去追问与考证其源流和挖掘其原点。但是,先生的研究却走出了一条不同的路,他对这些少数民族的文化历史追根溯源,发现并呈现出来的则是另一个既鲜活又有深度的历史图景。在这里,我想用稍多的笔墨对先生这篇文章中的一些观念和方法进行解读,以便于能够更清楚地理解先生的“还原观”。

先生对壮族、苗族和彝族的历史还原别具一格,生动、有趣而又不失学术风范,足显大气的统筹意识和细微的文化考证。先生把这些民族的源起和迁徙融合在文章中娓娓道来,犹如叙述自己家里的故事:“壮民族是百越部族的直系后裔,有人打个形象的比喻,壮族是粤人(广府人)的表亲,泰族人、老族人、傣族人、掸族人的堂兄弟。他们自称‘布僚’(Bouxraeuz,我们的人),属于俚、僚之部;包括中国西南地区及越南北部的壮族、布依族和岱-侬族,均统称为‘僚人’。这些表亲、堂兄弟,实际上已经同汉族形成了基因重组、文化互渗、血肉相连的关系。”寥寥数字,就将这些少数民族与汉族之间的文化因子关系说的清清楚楚,而且比喻生动有趣。在探究另一个西南重要少数民族——苗族的时候,他把苗族的起源追溯到5000年前的“涿鹿大战”,认为“苗族源于黄帝时期的‘九黎’与尧舜时期的‘三苗’相关”。“九黎”与黄帝部落联盟发生“涿鹿大战”之后,“九黎首领蚩尤被黄帝与炎帝联合擒杀之后,它的余部退入长江中下游,形成‘三苗’部族。其后,尧、舜、禹等华夏部族安抚和战败‘三苗’部族,将其一部驱逐到‘三危’,即今陕甘交界地带,又经过很长历史时段的迁徙,逐步进入川南、滇东北、黔西北,形成西部方言的苗族。中原和长江中下游的‘三苗’后裔,除了部分融入华夏之外,其余在商周时期迁徙为‘南蛮’。汉水中游的‘荆楚蛮’,分化重组为楚族,其余迁入鄂、湘、黔、桂诸省山地边区,成为东中部方言的苗族”。先生在文中详细地追溯了苗族的两个分支,即西部方言的苗族与东中部方言的苗族,并且以民间口传史诗《苗族古歌》作为对苗族的迁徙路径和文化历史的佐证,让我们看到苗族古老的文化历史与长江流域的渊源关系。而对彝族及其族别称谓的考证则贯通古今,认为“彝族是古羌人南下,在漫长岁月与西南土著部落不断融合而形成的民族”。他说:“在六七千年前,居住在西北河湟地区的古羌人,开始向四面扩展和离散,其中南下的一支,两三千年后在西南地区形成‘六夷’‘七羌’‘九氐’,这里的六、七、九等数字,意味着部族众多而尚未统合,包括史书所谓‘越嶲夷’‘青羌’‘昆明’‘劳浸’‘靡莫’诸部族,在跟百濮、百越文化长期相处、融合中,形成彝族诸部。彝族的‘彝’与西南夷的‘夷’,音同而相通,因而1956年毛泽东在北京与彝族干部商议,将‘夷’改为‘彝’,意思是房子?下面有‘米’有‘丝’,丰衣足食,兴旺发达,因此将‘夷族’改为‘彝族’。”通过对西南各少数民族的文化历史还原追忆,用种族迁移路径与地缘历史相互印证互为共生,时间与空间、历时与共时多维度透视种群迁移轨迹,其目的要表述的是:“中华民族共同体中少数民族文明与汉族文明之间,在竞争中依存,在依存中竞争,西南少数民族的史诗往往写始祖生下十几个兄弟,意味着各个部族、民族间的‘兄弟情结’。汉族与少数民族文化间存在着共生性、互化性和内在的有机性,共同构成一个互动互化的动力学的系统。分别言之,也就是中原文明领先发展,它所产生的凝聚力、辐射力,加上少数民族的‘边缘的活力’,二者多姿多彩的合力,使中华文明生生不息、几千年发展下来都没有中断。”这一宏大的中华民族史观是典型的“杨氏还原”的写作风格,文字表述生动、深入浅出、逻辑论证清晰有趣又不失严整的学理规范。同时,我们也发现,这些西南少数民族的长途迁移似乎又与先生自己家族的多次迁移烙印有着相似之处,其实追溯这些民族的历史文化变迁也就如同寻求自己一样,先生同样也在探索“我是谁?”“我从哪里来?”这样一个人类恒久的命题。

杨义(左)在《先秦诸子还原》四书发布会上

实际上,上面的一点分析只是先生庞大还原体系中的一小部分,更多的丰富性思想和多元性观念则散落在先生的著作与论述之中,但仅仅一点,就足以显现出先生创造性地将中国历史上不同地理区域间的文化互动及各民族间的文化融合的大视野、大气魄还原,并且其还原的学识、观念及方法已经开创了中国当代学术年鉴学派的一支。

先生作为农耕民族后裔,每每与他聊起少年时代的生活,他总是回忆儿时的艰苦,他经常与我们谈起父辈生活的艰辛,直到现在,先生依然保持着对食物的朴素认知,要求也是简单地吃饱就好,绝不浪费。先生少年时代生活的电白县南海镇万寿口村是一个只有28平方公里的半岛,当时只有一条路与内陆相连,后来上学也是在这条路上往返。对于从中原迁徙到这里以农耕为生的祖辈们,虽然面对浩瀚而又丰富的大海,却不曾有捕鱼的技能,而这里的土地又多是沙土地,只能耕种水稻和少量的木薯,相对于较大的人口密度,人均耕地只有两分,可见耕地面积少得可怜。先生说,耕种的收成并不能维持一家人的温饱,儿时经常挨饿是少年时代每天都要面对的。先生乐观地回忆着,讲述着他那时如何战胜饥饿,而没有丝毫地抱怨命运对他如何不公,就像说着一件快乐的事情。他告诉我们用一把米煮一大锅饭的秘诀是把米放入盛满水的铸铁大锅中煮,煮熟后水是青色的。到了吃饭时,母亲就用勺子搅动锅中的饭,浮起浪花,就能看到煮烂了的数得见的米,母亲把米饭给每个孩子盛好,而母亲则吃剩下的米汤。偶尔买一些木薯,砸碎后放入锅内,使锅中煮的米汤显得更加粘稠些,这就是家中改善伙食的时候了。少年时的先生还会到海边捡一些渔民不要的海蜇、红薯的秧子和野菜,都是儿时对抗饥饿的“美食”。

那时候最奢侈的事,就是每次考试取得好成绩的时候,当乡村医生的父亲便会利用到县城采购包药纸的机会,从卖废纸的店中找一些图书奖励给他,这让他有机会在小学三四年级的时候就读到了《三国演义》的前二十回。读中学的时候,先生去了县城的中学读书,学校离家有20公里,每个月有4元的生活费。先生说,如果坐航船需要5分钱,他不舍得花掉,每周便徒步两个多小时回家,途中还可以用省下来的钱买一碗米饭和一个咸鱼头吃,算是改善生活了。在听先生愉快地回忆着这段经历时,我们发现,少年时期的磨难不但没有让先生有一丝的怨叹,反而养成了他坚韧与乐观的性格,成为他人生的第一笔财富。

在先生的回忆中,佃农出身的父亲是一位坚强的人,他毕生的辛勤劳作就是希望通过自己的努力使家庭生活有所改善,这种精神潜移默化地影响先生自小就养成了勤奋的品格。先生说,父亲曾经在邻村财主书房之中读过两年书,读的基本上是《千家诗》《唐诗三百首》《论语》《孟子》等传统典籍。也正是这些传统典籍给了先生儿时的开蒙,自小他就是听着父亲吟诵的古声、古调和古诗长大的。到了县城读高中后,每个假期先生依然要回家干农活,另外还要去看守从外面引到村子里供人饮用和耕地的水,因为一个假期就可以赚到400多工分,在当时就是8元多钱。让先生记忆深刻的一件事情,是他上高中的时候,父亲让他买了一套由商务印书馆出版的《三国志演义》,是毛宗岗评点本,直到现在他还珍藏着,这也是先生藏书中最久的一本。

在家乡的生活和求学阶段,先生以一种自由的方式读书,诸如《民国通俗演义》《三国演义》《西游记》《说唐》等古典通俗小说都是先生阅读的对象。乡村的生活同样也是自由自在的,每到收获的季节,白天劳作一天的人们到了晚间便在打谷场上三三两两席地而坐,说唱民间流传的古代故事,演一些木偶戏和粤西傩舞来娱乐,缓解一天的疲劳。先生就是在这样一个朴素而自由、贫困又闲适的自然环境中长大的,汲取的既包括有地域特色的民间文化又有中国传统儒家文化的养分。所以先生说自己是从俗文化中走出来的学者。我们知道,这也是先生之所以能够熟稔运用各种民间文化资源的原因,因为只有了解民间俗文化因子的人,才能真正体悟到中国人特有的情感、精神与观念,才能真正创造出既接地气又不失思想的知识体系,对比先生日后的成就,印证了民间流传的一句话“大俗才能有大雅”。

杨义为哈佛燕京图书馆收录的作品签名

作为县一中的高材生,先生高考时选择了中国人民大学,这是因为之前没有人能够考取那里。这一年,人大在广东省也只招收了三人,先生是其中之一,读的是新闻系。

进入大学后,先生才发现来自于农村与城市不同环境之间的差距。先生说,他对文学的了解更多的是来自于民间的俗文学,对文学的具象认知同样是这些俗文学中的故事和人物,如传统教化的伦理道德、传奇、说话以及李元霸、裴元庆、宇文成都、杨林等一些绿林好汉。而来自于城市的同学们每天谈论的则是托尔斯泰、巴尔扎克等等,这些“时髦”的外国作家是先生从未听说过的。就是这样一位来自“多见树叶,少见书页”的乡村中的人,面对学业的繁重和所谓文学上“孤陋寡闻”的压力,先生没有过一丝的自卑感,相反,他非常乐观地认为:“我的初始教育同你们差距那么大,可是我却能与你们一样考入人大这样一所高等学府,说明我还是有潜力,还是可以造就的。”这种乐观和自勉促成了先生通过努力的学习不断自我完善、自我提升。即便是在十年浩劫的“文革”时期,先生也同样保持着一种乐观的、积极向上的精神。文化大革命的到来,摧垮了安静的课堂,大部分学生都放弃了读书,走出校门参加大串联。面对这样一种社会状态,先生想不通,他知道获得读书的机会是多么的不易,他懂得如果随波逐流和虚度光阴将会对不起在家乡、在田中头顶烈日辛苦劳作的父母。当同学们都在热情高涨地奔赴全国大串联、批斗“牛鬼蛇神”的时候,先生却在学校里如饥似渴地阅读各种书籍。用先生自己的话来说就是“三天一小本,五天一大本”地充实着自己的精神和完善着自己的知识。

从人大毕业后,先生被分配到北京燕山石化宣传科工作。在完成正常的工作任务之余,他利用一切机会来搞一些小的创作。先生写的纪实性报告文学《春到凤凰岭南》,文笔之好得到了吴组缃先生的夸奖。后来因为工厂会战的需要,先生被抽调去办厂报,这促使他开始发挥自己的专长和思想,厂报被他办得有声有色,不断得到厂领导的赞扬。如果说,先生从家乡到人民大学读书是人生的第一个转折点,那么,从象牙塔走到大工厂则是他的另一个转折。在工厂的八年,让他接触到了中国发展时期大工业的磅礴,也让他亲身体验到了企业运行中的复杂关系与矛盾纠葛,这些真实的社会关系与学校里阳春白雪的学习生活是有所不同的,也正是这八年的工厂生活,让之后从事学术研究的先生在思考中国文化与民族思维的时候,总是有别于在象牙塔中做学问的纯粹学院派。先生在剖析主流文化思想的同时更加注重考察社会历史节点的或然率,以及这种或然发生事件对历史文化和历史人物发展路径所产生的影响。这也正是我们看到先生的学术研究总能够在高屋建瓴的同时,也会对研究的问题进行深层的挖掘和断面的互动,而不是一般学人所一以贯之的简单的纵向研究模式。

当先生1978年以优异的成绩成为中国社会科学院第一批培养的研究生的时候,似乎是那么的顺理成章。民间俗文化的滋养、学院典籍知识的积累和社会真实的体悟,是先生在进入中国社科院学术殿堂之前的路径。如今,先生已是当代著名的文史学家、理论家和思想家,他所倡导并身体力行的“中国叙事学”“大文学观”“中国文学地图”以及“文化还原”等学术命题和思想观念,不但使他自己的学术达到“天地交泰”的境界,同时也在当代文学研究乃至文化思想研究领域都引起了颇为深刻的讨论和广泛的影响。他所建构起来的学术范式、研究思想和治学方法使许许多多的后辈学者趋之若鹜。他的学术涵盖面之广、著述之富、创获之丰,俨然已经成为当代思想文化领域光彩夺目的“杨义现象”。

作为先生的弟子,我所写的这些文字,是在与先生的人生进行着对话,其实,更是以自己的心力去品读先生的精神脉络和生命体悟,希望在未来的人生道路和学术研究中,以先生的乐观、执着为榜样,以先生的思想境界、学术理想和人生态度来激励自己走得更远。

责任编辑/斯 日