酸甜同共燕衔泥

——记陈玉圃、杨桂珍伉俪(三)

文 董安霞

酸甜同共燕衔泥

——记陈玉圃、杨桂珍伉俪(三)

文董安霞

陈玉圃和杨桂珍

悲喜之间 坐看云起

1976年,恰好是陈玉圃的而立之年,他的生活也掀开新的一页。那一年,曲阜师范学院成立了艺术系,陈玉圃由此以一个农民的身份走上了大学讲堂。

之前,鉴于教师资源的匮乏,曲阜师范学院派王熹老师到济南物色美术老师,他最先找到了张宝珠(现在也是著名画家,是陈玉圃的同门好友,黑伯龙先生的另一位弟子),那时他还是济南国棉二厂的一名职工。张宝珠向王熹推荐了陈玉圃。

张宝珠兴奋地骑着自行车从济南来到陈家岭,将这个好消息告诉了陈玉圃,然而,这个消息也传到了大队书记的耳朵里,他特意在陈家附近的街道上跟人聊天,说:“陈玉圃是我的农民,别想跳出我的手掌心!”果然,曲阜来了几拨人,甚至跟县里的人拍了桌子,陈玉圃还是没能调离陈家岭。幸运的是,另一位至交刘焕鲁先生也出手了,他找到了当时的山东省委副秘书长王新阳,说明了情况。王新阳是个爱惜人才的人,他选了个公休日,特意到历城县内的一个水库去钓鱼,由县领导陪同,闲谈中,他问:“陈玉圃这个人怎么样?”县里的人回答:“他干不好农活。”王秘书长笑了,说:“他一个画家,你让他种地干什么,还是让他去教书吧!”问题就这么解决了。

令人扼腕的是,造化实在弄人!调职书到了陈玉圃的手里,他却一点高兴的心情也没有。因为,一生清苦,却总是支持他画画、维护他成长的老父亲在当日上午永远地离开了他。一个农民,一下子成了大学教师,在历城县成了非常励志的故事,令许多寒门子弟都受到了鼓舞,但对于个人来说,此时的陈玉圃看着躺在棺椁里的父亲,想着父亲一生以他为豪,最终却睁着眼睛走了,连儿子成为大学教师的消息都没福气听到。这样的人生实在是太不甘心了!

陈玉圃跟几个朋友在雨中抬着棺椁,将所有的画都放在了里面,回来的时候喝得大醉,在泥地里提着鞋大喊大叫,引得村里的小孩跟在后面哄笑。喊声中有发泄、有愧疚,所有的努力仿佛失去了一个目标,人生变得虚幻而无聊。这种悲伤直到一年后才有所缓解,契机却又是那么的无奈。

成了教师的农民陈玉圃成了名人,前来结交的朋友也多了起来。有一个自称是岳军的人去北京路过济南,也特意到陈家岭拜会他。当时陈玉圃还不在家里,在另外一个镇上干活,杨桂珍特意找人把他叫了回来。两人谈诗论画但求快意,当场陈玉圃赋诗一首,书以赠之,随后两人就再无联系。但谁能知道这个人参加了“四五”运动呢?后来,有关机构开始排查,抓捕了他,在他家里搜出了陈玉圃题赠给他的诗。

1977年9月30日,还在课堂上讲课的陈玉圃被送进了牢房。

“叮当”,随着牢房的门重重地关上,陈玉圃被带进了一个灰暗的世界。没有自由的日子只能用“熬”字形容。不过,在当夜睡觉的时候,陈玉圃的心情没有什么起伏,反而很平静。因为他禁不住又想起了老父亲。在曲师的时候他常常在夜里哭醒,为的就是老父亲没能看到他出人头地。现在,他觉得很幸运,幸亏老父亲走得早,没有看到这一幕,否则该是如何的绝望啊!于是,在父亲去世一年多之后,他的心理创伤反而得到了修复。至于自身的遭遇,既然已经经历了那么多,这都不算什么。他这么想,杨桂珍也是这么想。

面对前来质询的公安人员,杨桂珍拍着桌子说:“陈玉圃绝对不是反革命!”根据大儿子的记忆,说她当时坐在屋子中央,翘着二郎腿,意气风发。作为村里会计的外公却已经吓得躺在长凳上不敢起来了。杨桂珍又第一时间只身赶赴曲阜师范学院,把陈玉圃所有的画都带回了家。那是一个大麻袋,她扛不动,就拖着走!回家后,她把所有的画都藏在了墙里!用泥糊上,再烧一下,跟其他地方没有区别。做完了,她带着微笑去干农活,去给陈玉圃送衣服,按照平常的节奏照顾婆婆和孩子。她不会忘记他之前对她说过的每一句话,更不会忘记两个人在一起时候的那种安静和幸福,无论是什么样的风雨,她都不怕,至少在别人面前,她要表现出足够的坚强。

前来抄家的人一无所获,大概绝对想不到一个农村妇女会把画藏在墙里。可惜的是,这些画后来还是让陈玉圃的二哥拿了出来,烧掉了。“真是太遗憾了!”杨桂珍后来说起这事还叹息不已,但事过境迁,她早就学会了宽容。老家的宅子全都送给了二哥,什么都不要了,跟陈家岭那么多纠葛,早就待够了。至于后来又修路修庙,那是后话。

当年公公是肺结核,吃剩下的东西没人愿意吃,丢了又浪费,她吃。公公后来老年痴呆,不吃婆婆做的饭,于是她干活回来,第一件事就是把婆婆做好的饭给公公送过去。公公一边吃,一边说,还是杨桂珍做的饭好吃。后来婆婆也痴呆了,忘记了儿子是谁,忘记了孙子是谁,但对杨桂珍说:“我认得你,你是杨桂珍!”当年老太太为了让孙女进修成才,主动要求回农村,因为儿子家实在太小,住不开。但在农村的每一个黄昏,她都会坐在村头,一边跟老太太们聊天,一边时不时看着村外的大路,不停地跟那些人说:“杨桂珍会来接我的!”

在外人眼里,杨桂珍还是生活得那样坚定和坦然。每隔一段时间,她会去给监狱里的陈玉圃送衣物。日子就这么过了一百多天。1978年2月的一天,陈玉圃被带到了一辆解放牌汽车上,说是要被拉去批斗。

这时,杨桂珍正在地里干活,侄子忽然跑来,说:“三妈,三爹要被拉到镇里批斗呢!”她放下农具就跑,回到家,换了干净的衣服,骑车赶奔现场。中国人真是爱凑热闹,人山人海,她怎么才能让陈玉圃看到她呢?她后来笑着回忆说:“我往外跑,站在最外面的高坡上,挥着围巾!”多少年后的得意微笑,包含着多少的心酸呀!大会结束,宣布一些小虾米就地释放,平反的文件被偷偷塞给了陈玉圃。抓的时候轰轰烈烈,平反的时候悄无声息,对此,陈玉圃也无可奈何。

整整五个半月,回到家的陈玉圃和杨桂珍都显得非常平静,杨桂珍立刻烧开水,将陈玉圃的衣服煮一下,结果虱子漂了一层!跟来探望的人聊完天,跟老太太说完话,两个人才在自己的屋子里坐下来。陈玉圃走到桌前,拿起毛笔,说:“看看我还会画画不?”杨桂珍再也没能忍住,一下子哭了。陈玉圃说:“哭什么,我这不是好好回来了吗?”

人虽然回来了,但待遇问题还没解决,马上就要过年了,家里却揭不开锅。杨桂珍又出发了,这次,她带上了陈玉圃的画,四处赶集卖画!一幅《鹅》卖出了两块八毛钱,一幅《天女散花》卖了五块!十二天,她总共卖了两百多块钱!有钱了腰板就直,她花几十块钱买了个戏匣子,送给老太太做过年礼物!老太太看到后,不禁大喊:“你这败家娘们,日子不过了?!”说完,她抱着戏匣子就去串门显摆了。

得知陈玉圃平反了,曲阜师范学院的领导第一时间通知他返校任教。杨桂珍至今忘不了曲师朱主任及其家属,在陈玉圃落魄的时候,他们没落井下石,反而给了她很多的温暖,人之间最宝贵的东西似乎也没有完全被摧毁,对于曲师他们俩都有足够深的感情和感恩。但是,问题来了,曲师解决不了家属的户口问题,陈玉圃再一次面临新的选择。

1980年春天的一个早晨,陈玉圃坐上了开往南宁的列车。他要去的地方是广西艺术学院。这一年广西艺术学院招中国画专业研究生,导师是岭南派巨匠黄独峰先生。陈玉圃已经参加了初试,这次是去面试。

前来面试的人都很优秀,其中有当时非常著名的画家黄格胜、张复兴等人。陈玉圃看着这些出色的同学,看着有一位同学在面试的时候被要求当场背古诗,心里敲鼓,他准备的时间实在太少,文化底子显然不能跟其他同学比,要是自己被要求背古诗,那就惨了!最终还是要面对挑战,他坐在主考老师的面前,等着被提问。当时的广西艺术学院院长、著名画家阳太阳先生看看周围,问了他一个非常奇怪的问题:“如果你被录取,是否愿意留校任教?”长长的旅途,紧张的考试,面试却在几分钟内就结束了。考取研究生那一年,陈玉圃34岁。这一下又在历城县轰动了。他是高考恢复后的第二届研究生,同学只有黄格胜一个人。关键还不在此,而是一个人在经历了这么多打击之后,还能有这么强的意志坚持画画、坚持学习,最终还走了出去!

得知陈玉圃被广西艺术学院录取为研究生,杨桂珍格外开心,在地里干活的她拉着他的手跳了起来。从结婚到现在,整整十年时间,经历了太多的波折,终于熬过去了!陈玉圃毕业后顺利留校任教,来信说院里答应尽快解决办理家属户口的问题。

杨桂珍说:“那个时候觉得终于可以扬眉吐气了,终于可以想骂谁就骂谁了。”当年连个号称“傻子”的人都欺负她,诬告她,现在的她可以当场质问那个“傻子”了:“当时你跳水磕破头,是我叫你去干的吗?我当时好心好意劝你别跳,水浅,你非跳,出了事,大队书记来威胁我,说你说是我教唆你跳的,你的良心都让狗吃了!”“傻子”一脸羞愧,说:“三奶奶,您千万别说了,我不是人,那个时候我也不敢说别人。”

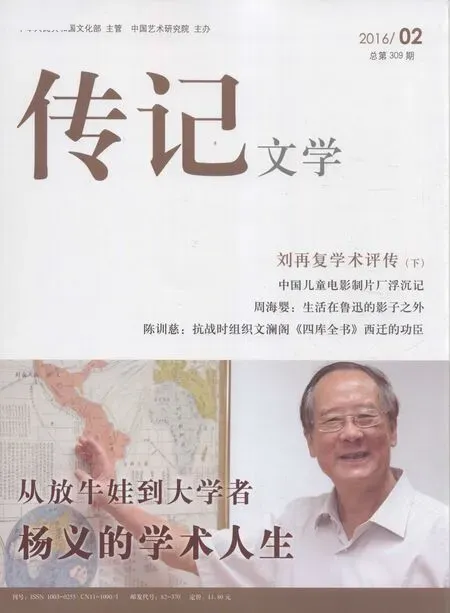

陈玉圃与学生在户外写生

陈玉圃又来信说,南宁的馒头不好吃,也没面。这是因为他从来不去粮店的缘故。但杨桂珍看了之后却着急了,万一吃不好搞坏了身体怎么办?留校任教后的陈玉圃还缺乏足够的自理能力应对新生活。于是,杨桂珍又出发了,她卖掉了家里大部分的麦子,还清了所有的债务,剩下的麦子磨成了面粉,带着两个儿子出发了。三个人,她背了100斤的面粉,11岁的大儿子背了20斤,9岁的小儿子背了20斤,就这么出发了。

三天两夜,从济南到徐州,徐州到郑州,郑州到南宁,基本没有座位,只能靠着面袋休息,衣服和头发上都是面粉的白色,风尘仆仆已然不能形容他们的狼狈!有人劝她说留个孩子在家里,先到南宁看看情况再定,她说:“不,一个也不丢下。”

多少年就这么过去了,陈玉圃也成了著名的画家,家境也富裕了起来。看似杨桂珍和陈玉圃可以安享他们的幸福晚年了。但是,一个多年的老朋友来探望他们,他是个医生,正好杨桂珍当时胸闷,腹部积水,他诊断说是心脏病,要动手术。他说:“是一个小手术,换个瓣,国内的技术很成熟,你换了以后,会跟常人一样!”朋友当然是好意,但杨桂珍也是稀里糊涂地上了阜外心血管医院的手术台,换了二尖瓣,动手术的医生据说是世界第三把刀。结果,三把刀变成了二把刀,手术实际上失误了,甚至就是误诊了!杨桂珍的身体一落千丈,变得脆弱多感。陈玉圃就成了她最依赖的人。儿子说起这事,就愤懑不平,说可以去告医院手术失误。杨桂珍说:“自己的命,不怪别人。”在她心里,人生的挫折实在太多了,能有陈玉圃陪在身边,她就满足了。

陈玉圃就这么陪着她,像候鸟,夏天在北京,冬天在三亚,他的性格本来也不喜欢东奔西跑,也不需要去钻营功利。人生经历了那么多,如果还看不明白,真是太愚昧了。

有什么能比两个人携手终老更幸福的呢,有什么能比两个人“酸甜同共燕衔泥”更安心的呢,有什么能比两个人在一起更重要的呢?人生所有的悲喜原来不过是虚幻,坐看云起也不过是个过程,关键还是在心里,永远藏着那个人。

(完)

责任编辑/斯 日