智慧之妙与性情之真:杨义先生的学术人生

文 常 彬

智慧之妙与性情之真:杨义先生的学术人生

文常 彬

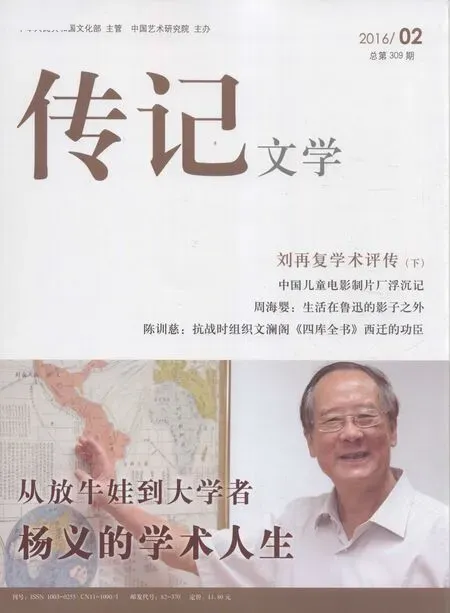

杨义先生

先生今年年庚七十,照常人说法,应是进古稀之年,成古稀之人。可看先生那精神气,那对学术的憧憬与激情的目光,那陶醉其中怡然自得的笑意,那聊起学术就如长江黄河决口滔滔奔涌,不时溅起智慧的浪花,涌起无限的创造力能量,伴着那富有感染力、音量十足的爽朗笑声,以及那扬挫有致的广式普通话,拍打着他先秦诸子、楚辞李杜、古今叙事、民族史志、鲁迅及20世纪中国文学贯通研究的学术堤岸,激起沁人心脾的智慧涟漪,滋养学子的心房,令人惊叹先生永不枯竭的学术活力和创造力。且不说先生早年名冠京华的《鲁迅研究综论》,那生猛猛的学术锐气,那让学界为之一震的三卷本百余万字的《中国现代文学史》,开个人独立撰写文学史之先河,被誉为“新一代治小说史、文学史的第一人”;《中国叙事学》不效颦不趋步于西方叙事学套路,而是扎根于中国文学文化的丰厚土壤,寻找中国人的思维方式讲故事的智慧,建立属于中国智慧的叙事学体系。先生那立志于建设大国学术气象的使命感,在现代文学深耕广种、厚积薄发十余年之后,折身洄游于唐宋文学与“边缘活力”的少数民族文学研究,《李杜诗学》《中国古典文学图志——宋、辽、西夏、金、回鹘、吐蕃、大理国、元代卷》,在“重绘中国文学地图”中驰骋其贯通古今的学术抱负。

杨义著《鲁迅小说综论》书影

卸下中国社科院文学研究所行政职务的先生,2011年受聘于澳门大学讲座教授,他的学术畅游,又从长江黄河的中段游向“江河源文明”——诸子还原:《老子还原》《庄子还原》《墨子还原》《韩非子还原》。关于诸子还原,先生说他的治学路径是从五条“脉络”入手,分别是家族脉络、地理脉络、诸子游历的脉络、年代沿革的脉络以及诸子的编辑学即成书的脉络。发生和还原的关键点,是要回复诸子生命的原本,这可以概括为两句话:一、触摸诸子的体温;二、破解诸子文化的DNA。发生学就是返本学,返回事物发生之根本的学问。把先秦诸子还原成活生生的人,寻找其生命的痕迹。每每谈到自己新的研究成果,先生都有无尽的快慰:“给本科生和研究生讲课时,我比较喜欢讲自己最新的研究成果。因为那里包含着我的新发现、新智慧,讲起来就会很带激情,能够尽兴。最近,我讲的较多的是‘先秦诸子还原研究’,包括老子、庄子、《论语》、墨子、韩非子、《孙子兵法》的发生学和文化基因问题。这些研究以新的材料、角度和深度,理清了两千年来许多令人困惑的谜团。每次我讲的时候,都会有变化,没有固定的内容。上课前,我最多列个提纲,上课时就随意而谈,旁征博引。面对博士生及以上,就把学理讲得更深入一些;面对本科生和社会听众,就会多讲些故事。总之,谈笑风生,带点幽默感,讲课的效果会比较好。”

这哪是年届七十之人,其雄心与激情,充满好奇的探索兴趣,就是一标准的学术青年;其丰沛的成果、从容的气度、蓬勃的学术创新力,又是步入佳境、游刃有余、炉火纯青的人生盛年。很少有人能在先生的年纪抱着年轻人的情怀,干着年轻人的事情,出着人生盛年的丰硕成果,智慧之妙、性情之真,总是不禁令人感叹:先生是天生做学问的人,别人做得奇苦,先生做得奇乐;别人皓首穷经,勉力而为;先生年届七十,还壮志满怀,才思泉涌,力作频出。但先生却不这么认为,他说自己是放牛娃出身,少时家贫,能读的书有限,也不是天资很聪颖的人,唯有勤能补拙。在撰写《中国现代小说史》时,先生“刚拿到硕士学位,只是助理研究员,初到文学研究所工作,想用一个略大一点的项目,强迫着自己系统地阅读现代文学的原版书刊。就像农人一样,认认真真地耕种一亩二分地,只事耕耘,不计收获,看到田垄上长出一行行的幼苗,心里就高兴。农家子弟不怕吃苦,一本本地读书,一本本地做笔记。读完一个作家再读另一个作家,心无旁骛,毫不松懈。十年坚持下来,就读了那么多书。读得多了,每个作家、每个流派的特性和变化轨迹,也就渐渐地了然于心。以此建构起来的现代文学发展的总体结构,是经得起时间的考验的”。十年磨一剑,先生就是这样来打磨他的学术人生的。

本文作者(右二)与杨义先生和韩国学生,2005年11月于韩国

先生的智慧之妙与性情之真,接触过他的人,都会有很深的体会。2005年我初到中国社科院文学所,在先生那里做博士后,恰逢韩国学者朴宰雨联系先生,想在韩国教育部申请立项一个韩、中、日学者参与的国际合作课题:“晚清以来中国作家的对韩叙事变迁研究”,因慕先生之名特邀先生作为中方领衔学者参与课题,先生推荐我为课题组成员,负责抗美援朝文学部分。于我而言,这是一个很大的挑战,我之前的研究主要在女性文学上,从未涉及过战争文学。尤其是与韩国学者合作,研究抗美援朝文学,敏感度、复杂性就更高。这场战争是冷战时代的一场热战,是东西方意识形态对峙较量的一场区域性的国际战争。作为社会主义阵营,中国支持北朝鲜抗击美国为首的联合国军和南韩军。《新中国的英雄赞歌——抗美援朝文学研究》是我当时提交给韩国方面参加研讨会的论文,约五万字,主要从英雄叙事入手。对战争文学研究不太熟悉的我,没有很好地与文本拉开距离上升到学理层面。在韩国首尔外国语大学主办的学术研讨会上,韩国的一些学者提出,我在论文中以赞赏口吻提及的《谁是最可爱的人》,作品本身就是宣扬“大中华主义”;《东方》里连长郭林手持机枪打美国飞机是中国文学的“胡编乱造”,机枪怎么可能打飞机?有趣的是后来我阅读到的韩国人写的朝鲜战争作品,也有描写韩军用机枪打下志愿军飞机的情节。总之,讨论中我们有很多观点和立场的激烈交锋,互不相让,甚至硬碰硬争执,以至于那个下午的研讨会变成了多位韩国学者对我“发难质疑”的专题会。在男性至尊的韩国,男性学者很不习惯女性学者与他们的平等论争,况且我们所探讨的问题又是如此地敏感特殊,涉及历史语境、国家立场、民族情感、意识形态等多方面问题。正当我们的争论陷入死结时,一直静听发言静观论争的先生开口了,他以极为学理的思路、中肯的分析、委婉的口吻、高屋建瓴地化解了这场争论,既体现了中国学者的民族立场,又有极具学理高度以理服人,韩国学者对先生的发言最终是心服口服。在当晚的聚餐会上,一位白天态度激烈的韩国学者说,如果不是杨教授这么能够以理服人,他可能就吃不下这顿饭了。

事后先生予以谆谆教诲:学术交流要体现在“交流”上,对于一些敏感性的问题,既要有自己的立场观点,又要有交流沟通的意识,学理的服人和让对方接受的方式二者都很重要。而且,该课题的敏感性所限,更多地要从抗美援朝文学的异国书写、文化地域、风土人情上去另辟蹊径,从文化上去交流,这样才能找到中韩学者都能接受的共生共鸣点。这件事对于我,感受尤其深切,感动也特别多。甚至在一些看似事小实则事大、不知如何拿捏的细节上,先生的启发体现了一位治学者的高度智慧。

在做课题的过程中,先生亲自为我修改部分章节,那时先生还不会电脑打字,都是手书墨宝,字迹漂亮,落地生根,思维的清晰体现在一字不改的书写上,整整齐齐,无一字多余,令人叹服称奇。这份修改过的文稿成为我经常捧读在手、学习治学的绝好范本,也承载着无尽的师恩令人铭记。与先生在《中国社会科学》合作发表论文,先生出力甚多,却坚持将我的名字署在前面,以此提掖后学之人。

杨义著《中国叙事学》书影

先生近年来在做先秦诸子的还原研究,他总能把两千年来人们熟读的文献典籍读出生命的气息,读出与人不一样的理解和新的发现,也就是先生常讲的地上地下,从文献史料、族谱姓氏、居住地、游历经历,到地下考古发现的相互激活相生印证,从中发现古人生命的痕迹。读《论语》,他从文本的篇章结构中发现其政治学密码,成书过程经历了孔门弟子和再传弟子在四五十年中的三次编撰,最终形成日后传世的模样,其间既蕴含着孔子及其弟子的思维习惯、行为习惯和用语习惯,又体现出不同编纂主体思想张力的丰富性、篇章政治学的多维性,先生从文本的缝隙中、空白处发现问题。先生指出,文本中的称谓就是发现问题的窥孔之一,《论语》中多数篇章是孔门弟子的回忆录,文中彼此称字不称名。因为称名是私称,称字是公称,以示弟子间相互尊重的“共同称呼”,是其编纂思想之一;文中称孔子为“子”,但也有两次例外,称孔子为“夫子”,前者为春秋时的称谓,后者为战国时的称谓,一字之差却差了五十年。从缝隙中发现《论语》编纂时间的不同。这是先生采取以裂缝为切入口“撬瓶盖”的方法,在裂缝中多问几个为什么,是发现问题的关键所在。

先生认为,由于诸子的家世、生平资料在先秦两汉载籍中缺乏足够的完整性,存在着许多缺失的环节,历史留下的空白远远大于历史留下的记载,这就使得诸子生命的还原成为学术史上难题中的难题。但是空白并不等于不存在,认真地考究为何留下这样的空白,比如《春秋左传》为何不载孙武,《战国策》为何不载屈原,《史记》为何墨子面目模糊,如何通过史料和考古材料上的蛛丝马迹去破解这些空白,反而往往能够得到更深刻的意义存在。这里存在着一种重要的学术方法,以敏锐的感觉进入有意义的空白,清理和发现诸子的生命如何沟通着他的文本与他生存于其间的部族、家族、民俗、信仰、口头传统之间的联系,就是有可能进入思想原本的深刻处。这种学术方法就是“于文献处着手,于空白处运思”。以庄子为例,庄子身份音影模糊,为何生长在宋国蒙地的庄子充满着只有楚人才有的思想?有三个千古之谜需要回答:一、为什么楚威王会礼聘只是小小的宋国漆园吏的庄子去做大官而庄子还不愿意?二、在那个学在官府的时代,穷困潦倒的庄子知识从何而来?三、地位低下的庄子凭什么资格破衣褴褛地与诸侯将相打交道?庄子是谁的问题不解决,许多问题都难得要领。这就要调动各种各样考据手段,从先秦时期家族制度、姓氏制度角度入手解决问题,考证出庄子为楚人,乃一疏远的贵族家庭逃亡宋国所生,这是庄子身世和庄子著书之间留下的不可能为官方文献直接载录的空白。用“空白哲学”来考察诸子文化基因的遗传和变异问题,就可能发现空白的深处隐含着千古的奥秘和无限的意义。这就是先生对庄子还原的重大发现。

鲁迅研究是先生最早的学术起家,正如先生自述“最初的鲁迅研究,是我后来研究并出版《中国现代小说史》,以及孜孜矻矻探寻中国古往今来的文学,乃至整个中国思想文化的本源和本质的第一个驿站”。选择这个学术思想的驿站,在与鲁迅进行一番思想文化和审美精神的深度对话之后,再整装前行,对古今叙事、民族史志、诸子学术进行长期专研,先生由此储备了弥足珍贵的思想批判能力、审美体验能力和文化还原能力。

早期北平时期的鲁迅,读佛经拓古碑勘古籍,搜集汉石画像,以此打磨这段生命中最黯淡孤寂的时光。鲁迅的金石情结,常被研究者当做私家爱好而未引起思索关注。先生却不同,他形象地把鲁迅比喻为一口特别材料制作的洪钟,小叩则小鸣,大叩则大鸣。他的眼光总是犀利如炬,穿透力文化审视力极强。先生对鲁迅藏汉石画像的研究,叩响的钟鸣与以往的学界研究大为不同,他把新文学的鲁迅引入古典金石学、考据学、画像学研究的领域,将百年新文化巨人与一两千年前的汉唐文化相对接,从鲁迅收藏的几百幅汉画像石拓片中,寻找这位文化巨人以其深厚的传统学术功底沟通古今的文化苦心,从汉石画像“气魄深沉雄大”中深刻感悟汉民族形成之初,汉人对自己作为世界一等大国的自豪感,以及海纳百川接通西域文明、南亚文明的磅礴气势,意在用中国渊源深远的力之美去激活近世中国孱弱颓败的生命之火,重建刚健清新的民魂和国魂,由此推进刚健质朴的新兴木刻运动,重振东方艺术之美。先生以“鲁藏”汉石画像为桥梁,打通了新文化的鲁迅和新古典学的鲁迅,新文学的作家鲁迅、新兴版画推动者的鲁迅,与金石学考据学画像学旧学的鲁迅,独步了一个鲁迅研究中相当空白的新古典学领域,为鲁学研究别发新枝另辟天地,先生的学术智慧,可谓汇通古今悟奇思,“鲁学”凿出金石声。

许多现代文学研究者受海外学者影响,认为五四新文学运动使现代文学跟古典文学出现了裂痕,最后造成了中国文学的断层和传统文化的稀薄。这一观念曾在相当长时期内影响了人们对五四新文化运动和新文学的评价。先生则从文学存在的大文化背景着手,敏锐地发现了问题的症结所在——中国的传统学术实际上是“二四之学”,即“四库之学”和“四野之学”。“四库之学”指的是按照王朝的价值系统建构的知识形态(如《四库全书》),“四野之学”则是被王朝价值体系边缘化或在这个系统之外的学问资源。随着近代以来的西学东渐,大量外来的思想文化涌入还产生了“四洋之学”。一些学者所持有的五四时期文学和文化的“断裂说”,实际上是无视中国传统学术、文学的划分,一味以“四库之学”作为评判标准,而忽视了“新文化运动的这些先驱者,基本上是站在‘四野之学’的立场上,应用‘四洋之学’来瓦解了‘四库之学’的价值结构,对整个文学进行了一个重新的整合和转型”。先生以其博大精准、高屋建瓴的学术定位,创造了一系列在学界产生重要影响并成为学人耳熟能详、反复提及使用的专有术语“杨氏词汇”:除了上述提及的“四库之学”、“四野之学”、“四洋之学”,先生治学讲究“感悟”、“汇通”,追求文学与文明互训、中原与边缘互动、文献传统与口头传统互生、古代与现代互贯的“大文学观”,考察汉民族文学文化的“中原凝聚力”与少数民族文学文化的“边缘活力”互为激活渗透共生所构成的中华文明,以此重绘“中国文学地图”,“江河源文明”、黄河文明、长江文明的“太极推移”原理,其中的巴蜀文明、太湖文明形成了它的“太极眼”,民族迁徙中由西北向西南迁移、由东部向西南迁徙所形成的少数民族文学文化版图的“剪刀轴”等。中华民族数千年间不断地以各种形式“交兵交和、交恶交欢、交流交锋、交手交心、交通交涉、交手交心、交通交涉、交好交合,上演一幕幕惊天动地、悲欢离合的历史悲壮剧,从而衍生出灿烂辉煌、多姿多彩的审美文化创作,并最终形成了一个血肉相连、有机共生的伟大的民族共同体”。排比句的“交交”句型,将民族融合相互交揉的多样性归纳得何其精炼准确。

2005年11月,与杨义先生去韩国参加课题研讨会,摄于首尔外国语大学。前排:杨义先生(右二)、朴宰雨教授(右三)、藤田梨那教授(右四,郭沫若外孙女)、本文作者(右五)

先生是性情中人,学术是生命、是生活,生活是学术,是生活的方式,快乐的所在,二者融为一体,我你不分。先生在担任行政职务期间,有很多事务性工作要处理,有经常性的学术会议要参加,人在“仕途”、在旅途,身不由己。先生的法子,一是能推便推,私下里很性情地说:“我又不是专门开会的,我是学者,学者的时间不能打得七零八落。”说活的神情,很有几分任性的恣意;二是书不离身、笔不离手,走到哪里“书斋”便搬到哪里,旅途中能阅读,坐下来能写作,从时间的海绵中将别人用来喝咖啡、打扑克、聊闲篇的零碎光阴挤了出来,淡定入局,很快进入心静自然凉的读书思考写作状态。这既是定律,更是性情,淡泊名利,远离喧嚣,心远地自偏,学问勤中起;三是充分发挥先生倡导的人文学研究方式上的“五学”,即眼学、耳学、手学、脚学、心学,田野调查属于脚学。文学的田野调查让人进入情景,就会不断地在天地山川的辽远空间中,追寻着、思考着人与土地之魂。先生每每利用外地开会的机会,实地走访他的研究对象。先生谈起他“曾经去过李贺的故乡,在河南西部偏远县份的一个乡镇里,街头上有一个小亭,名为李贺故里纪念亭,旁边墙壁上是一幅画着大美人的摩托车广告,不远处一条几乎断流的溪流,感觉到它可能就是昌谷。找到了当地的李贺研究会的会长,一个地方农业银行退休干部,热心地带先生去看李贺故居,找到了一座元代石碑,记载着李氏家族在哪。碑体横卧在地上,断成两截,农民还在碑身上晒大葱呢。出了村子,又看到一座乾隆年代的魁星楼,找到了一座唐代古塔。想当年,李贺骑着一头瘦驴,沿着昌谷去寻找诗,有了好的句子就写下来扔到口袋里,此情此景,就进入了一种疏野荒凉的临场感”。讲到这些收获体会,先生津津乐道,眼神发亮,笑容天真,声音洪亮,烟卷一根接一根,指间缭绕的是烟篆,语气中自得的是因探险好奇而获得的快乐满足收获之感。

杨义著《老子还原》书影

说来有趣,先生开会经常“逃会”,溜出来抽烟。记得2009年在扬州大学开会,眨眼功夫先生离席,有人找先生,我自告奋勇出门寻找。左右不见,忽听远处有笑声,侧耳一听,原来是先生。只见空旷的门厅里有一孤零零的独椅,先生坐在那里,抽着香烟,远远近近围了不少学生,先生将学术讲坛搬到了“临时会场”,正在兴致勃勃地给学生聊学术“上大课”,言语幽默,语气欢快,神情陶然,还未说完自己先“呵呵呵”地笑得开心,感染着学生也以愉悦的笑声回应。先生在笑,学生在笑,年轻的心不分年龄,融在了一起。先生痴迷醉心于学术,与人打交道的兴趣点总是拨到学术这根弦上,开了头就收不住尾,从老子到庄子,从《论语》到《天问》,长江黄河,滚滚滔滔,性情之人做性情之事,先生的可爱,由此可见一斑。有一年,先生到我校做讲座“重绘中国文学地图”,我陪同先生参观河北易县清西陵,每一座陵寝,先生都要走到,点点评评,兴致盎然。导游送了几张清西陵的明信片,先生童心大发,要将明信片寄回北京,他在收信栏写上自己的地址姓名,寄信栏署名“河北易县清西陵昌陵孝淑睿皇后寄”,然后交给导游请她帮忙邮寄。昌陵是嘉庆皇帝和孝淑睿皇后喜塔腊氏的陵寝,在迷信人眼中,也许这种署名方式会有些犯忌,但先生全然没有这种顾忌,而是快乐地驰骋想象挥洒性情,学术的天地,有童心滋养,这是一种多么难得的养心养身的自在惬意。

一想起先生,总觉得很快乐,因为他的快乐感染了我记忆中的美好,那笑声、那陶醉的眼神、那自信的乐观、那智慧的妙性情的真,都包含在对学术的敬畏和孜孜以求。我们追逮不上先生的著作等身贯古通今,却可以从先生的学术人生中获得执着与热爱的养分,不断活出自信的真。

责任编辑/斯 日