春秋时期谥法行用考

——以周王及鲁、齐等八诸侯国之国君为考察中心

孟凡港

□东亚历史与文化研究

春秋时期谥法行用考

——以周王及鲁、齐等八诸侯国之国君为考察中心

孟凡港

谥法制度是中国古代一种重要的礼法制度,至春秋时期逐渐制度化。周天子及诸侯国君所上谥号有美谥、恶谥与平谥等三种类型,且以一字为常。尽管谥号“累生时之行而谥之”,但春秋时期诸侯国君的谥法行用仍大量名不符实,所上谥号美化色彩浓厚,且符合程度诸侯国间并不均等,鲁、晋较高,而楚、齐、郑较低。究其原因,既有规定不严格、各国标准不同等因素,又有着个人感情偏向,后继者有意地隐恶溢美,或人为抹黑而故意给予恶谥。

春秋时期;周王;诸侯;谥法行用

一、问题的提出

谥法制度是中国古代的一种重要礼法制度,“太古有号毋谥,中古有号,死而以行为谥。”[1]自西周中叶以降,上至周天子、诸侯国君,下至卿大夫等人去世后,依据其生平事迹而上谥号,以定褒贬。“谥者,行之迹也;号者,功之表也,……是以大行受大名,细行受细名。行出于己,名生于人。”[2]668-669所以,《礼记·乐记》曰:“闻其谥,知其行。”[3]谥法在刚兴起的时候,并无太严格的规定,一般是后人对先人功绩的怀念与赞颂,多是美谥,而至周召共和时,厉王因暴政而给予“厉”谥,恶谥遂出现。“累生时之行而谥之,生有善行死有善谥,所以劝善戒恶也。”[2]668春秋时期的谥法制度逐渐制度化,但由于国家众多以及各国上谥标准宽严不同,致使许多人的谥号名不符实,其中美谥占了相当大的比重。春秋时期谥法行用状况如何?有何特点?由什么原因造成的?本文以周王及鲁、齐、晋、郑、宋、卫、楚、秦等①八个诸侯国君为考察中心,对这些问题进行探析,以期对春秋时期谥法制度研究有所裨益。

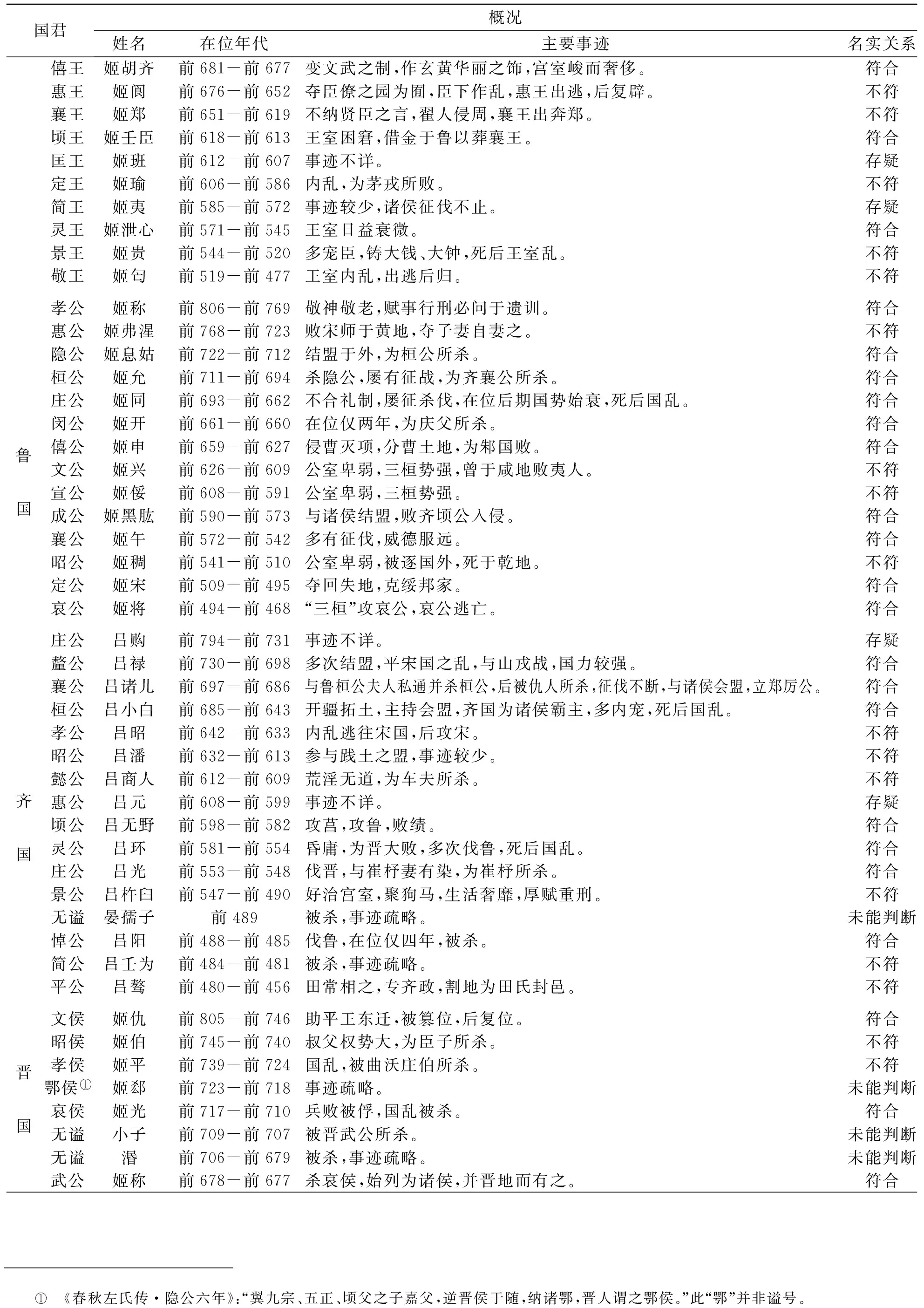

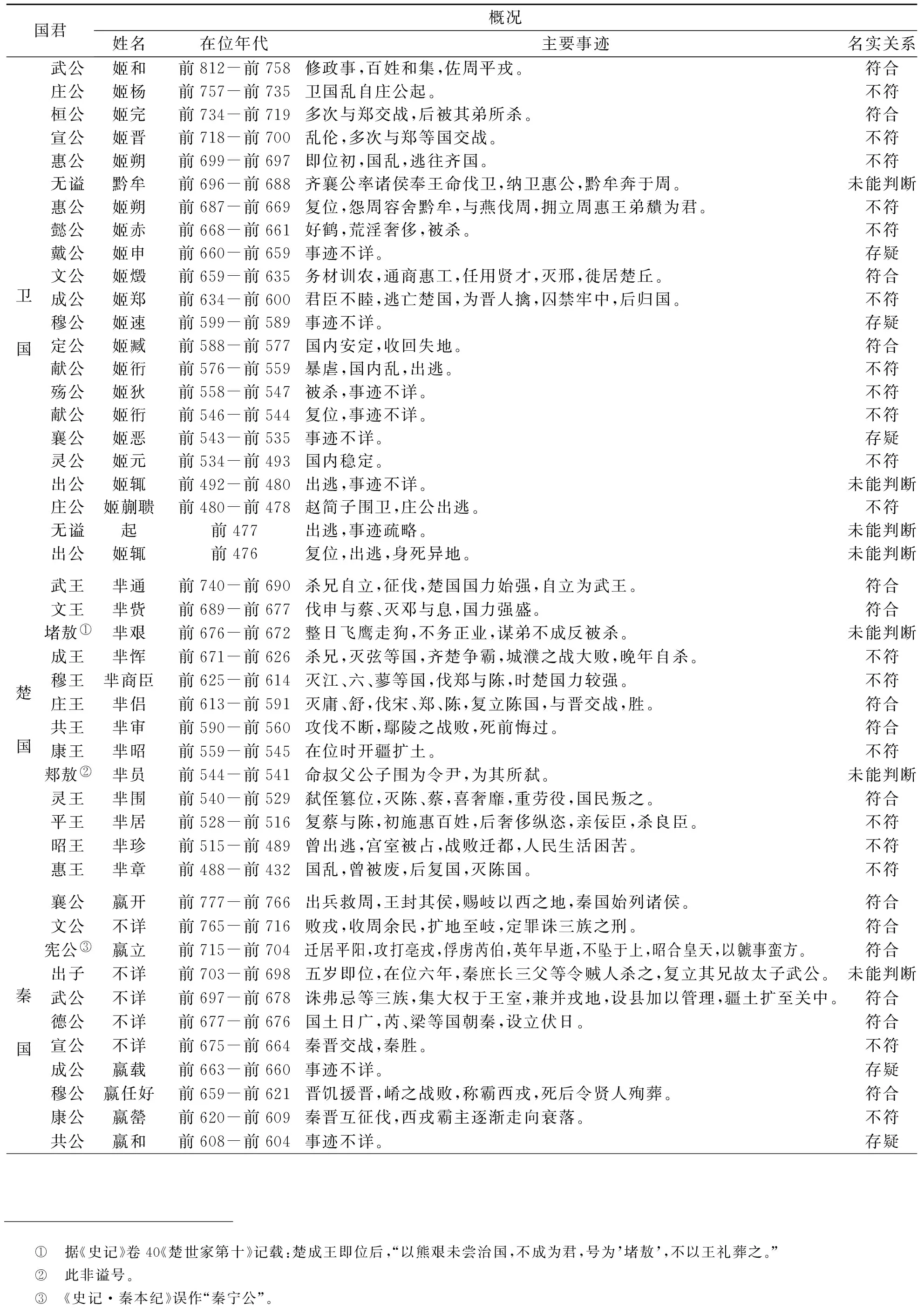

二、周王及诸侯谥法行用的状况及特点

笔者依据《逸周书》《春秋》《左传》《国语》《诗经》《史记》等传世文献及《清华大学藏战国楚简(贰)》(以下简称为《清华简(贰)》)等出土文献,对春秋时期周王及主要诸侯国君的谥法行用逐一予以考察,并加以列表,进而对统计结果进行分析。这里有两点需要说明:其一,对于各种谥号涵义的理解,主要依据《逸周书·谥法解》;其二,所列周王及各诸侯国君的世系、在位年代,主要依据方诗铭《中国历史纪年表》[4]。

表1 周王及各诸侯国君

(续)表1

(续)表1

(续)表1

(续)表1

以上对春秋时期周王及鲁、齐、晋、郑、宋、卫、楚、秦等八个诸侯国君的谥法行用进行统计,从中我们可以看出:

第一,周王及八诸侯国君共计146人,其中136人有谥号,10人无谥,2人所上谥号《逸周书·谥法解》未载,故而无法判断其行用情况。所使用谥号凡37种*“恭”与“共”,“僖”与“釐”,“愍”“闵”与“湣”均按一种计算。另外,鄂侯之“鄂”并非谥号,“出”谥《逸周书·谥法解》未载其义,故列入“无法判断”。,其中,庄9人,数量最多,文、襄8人,成、昭、惠各7人,武、桓、灵各6人,定、穆、平、景各5人,釐(僖)、悼、宣各4人,简、共、献、孝、顷、哀各3人,康、戴、殇、愍(闵、湣)、懿、厉、出各2人,德、元、怀、敬、隐、声、匡、宪数量最少,各1人。

第二,周王及八诸侯国君所上谥号有美谥、恶谥与平谥等三种类型,且以一字为常。

美谥以示褒扬,共有26种,如文、武、成、康、献、懿、僖(釐)、庄、宣、景、襄、昭、恭(共)、戴、桓、定、匡、惠、穆、平、简、孝、德、元、敬、宪等。恶谥以示贬抑,有3种,如厉、灵、顷等。平谥或示悯伤,如怀、哀、殇、悼、愍(或作闵、湣)、隐,或不含任何感情色彩,如“声”谥,《逸周书·谥法解》解释云:“不生其国曰声”。虽近年来又有学者对“声”谥含义进一步考察,指出其含义,[5]但终究因学界未有定论,故而“存疑”。

春秋时期的谥号以一字为常,不过随着时代的发展,字数逐渐增多,至战国时期出现双字谥号,如魏安釐王、赵孝成王等,而至明清时期,谥号多达20余字。

第三,周王及八诸侯国君的谥法行用名实相符与相悖并存。

在以上统计的146位君王中,12人因无谥号或《逸周书·谥法解》不载而未能判断;15人因资料缺乏而无法了解其生平事迹,故存疑;其余119人,名实相符的有62人,名实不符的有57人。如此看来,半数左右的君王是名实相符的。童书业先生曾云:“读《左传》《史记》等书,知西周中叶以来,列国君臣以至周天子谥号,多与其人之德行、事业以至考终与否大略得当。”[6]谥号中名实相符的数量,文与武最多,各为6人,其次,庄、灵为5人,桓、襄、悼4人,定、釐(僖)、顷3人,简、成、穆、愍(或作闵、湣)、哀2人,孝、共(恭)、德、平、隐、宣、景、元、怀、敬、厉与宪为1人。谥号中名实不符的数量,昭最多,7人,其次是惠,5人。以上谥号中名实全符的,有武、悼、顷、愍(闵、湣)、德、怀与隐;谥号中名实皆不符的,有昭、懿、康、殇、敬与元。

第四,周王及八诸侯国君的谥法行用名实符合程度*本文用“符合率”来衡量名实符合程度,即符合数/总数×100%。需要说明的是,表中12位“无法判断”君主,或无谥号,或因《逸周书·谥法解》未载而无法分析其义(如“出”谥,卫出公、秦出子),故此处所计符合率未将“无法判断”君主统计在内。并不均等。

周王室共有13人,符合的4人,符合率为30.8%;鲁国14人,符合的10人,符合率为71.4%;齐15人,符合的7人,符合率为46.7%;晋19人,符合的11人,符合率为57.9%;郑15人,符合的5人,符合率为33.3%;宋16人,符合的8人,符合率为50%;卫16人,符合的4人,符合率为25.0%;楚11人,符合的5人,符合率为45.5%;秦15人,符合的8人,符合率为53.3%。由此可见,符合率最高的为鲁,其次是晋,再次是秦、宋、齐、楚、郑,最低的是周王室与卫。鲁符合率最高,表明鲁国较好地维护了周礼。需要特别指出的是,作为制定谥法制度的周王室,在春秋时期谥法的行用上却存在大量“名不符实”的情况。当然,符合率的高低未必是谥法行用的完全真实反映,因为各国存疑与未能判断的君王数量不尽相同,不过,还是能够反映出各国谥法行用的大致状况的。

第五,周王及八诸侯国君的谥法行用大多存在溢美成分。

春秋时期周王及八诸侯国君的谥法行用美化色彩浓厚,其中,懿、景、昭等尤为明显。“懿”谥,《逸周书·谥法解》解释云:“温柔圣善曰懿”[2]694。表中有2位“懿”谥君王,即齐懿公与卫懿公,其事迹均不符合此谥。齐懿公荒淫无道,四年,其车夫邴歜、骖乘阎职“弑懿公车上,弃竹中而亡去。”[7]卫懿公,“好鹤,淫乐奢侈。九年,翟伐卫。……翟于是遂入,杀懿公。”[8]“景”谥,《逸周书·谥法解》解释云:“由义而济曰景”,“布义行刚曰景”。[2]705表中有5位“景”谥君王,有4位均不符实。如周景王,在位时财政窘困,不听单穆公劝谏,“卒铸大钱”“卒铸大钟”,致使民疲国匮;[9]再如齐景公,“公聚朽蠹,而三老冻馁。国之诸市,屦贱踊贵。……庶民罢敝,而宫室滋侈。道殣相望,而女富溢尤。民闻公命,如逃寇仇。”[10]

“昭”谥,《逸周书·谥法解》解释云:“昭德有劳曰昭”,“圣文周达曰昭”。表中有7位“昭”谥君王,但事迹均不符合。如鲁昭公,在位时公室卑弱,“为国君,难将及身,不恤其所,”[11]后被逐,死于乾地。又如楚昭王,曾出逃,宫室被占,战败不得已迁都,人民生活困苦。还有晋昭侯、宋昭公、郑昭公等,均无道被杀。

除此之外,又如“桓”谥,《逸周书·谥法解》解释云:“辟土服远”。以鲁桓公为例,考察其生前行迹,名实并不相符。鲁桓公在位时鲁国国力并不强大,亦未“辟土服远”,而史书中却有一些反面记载。如《史记·鲁周公世家第三》记载:“十九年,鲁桓公弑其兄隐公而自立为君”[7]1483;《史记·齐太公世家第二》记载:“四年,鲁桓公与夫人如齐。齐襄公故尝私通鲁夫人。鲁夫人者,襄公女弟也,自釐公时嫁为鲁桓公妇,及桓公来而襄公复通焉。鲁桓公知之,怒夫人,夫人以告齐襄公。齐襄公与鲁君饮,醉之,使力士彭生抱上鲁君车,因拉杀鲁桓公,桓公下车则死矣。鲁人以为让,而齐襄公杀彭生以谢鲁。”[7]1483鲁桓公因夫人红杏出墙,而最终落得被杀的结局,显然“桓”谥有明显的美化色彩。

谥号溢美的另一表现,就是若某一君王功过兼有时,谥号的给予主要偏向于其功业。以齐桓公为例,他是“春秋五霸”之一,但 “桓公好内,多内宠,”[7]1493“管仲死,而桓公不用管仲言,卒近用三子,三子专权,”[7]1492为此后齐国的衰乱埋下了祸根,正如《史记》所载:“桓公病,五公子各树党争立。及桓公卒,遂相攻,以故宫中空,莫敢棺。桓公尸在床六十七日,尸虫出于户。”[7]1494

第六,有些谥号虽不符实,但并非美谥。

以楚康王为例,《左传》记载其事迹零散且多,《左传·襄公十八年》记载:“国人谓不谷主社稷而不出师,死不从礼”[12];《左传·襄公二十五年》记载:“楚屈建帅师灭舒鸠”[13],“冬,楚子、蔡侯、陈侯伐郑,”[14]等等,但基本上都是有关开疆扩土之事,这与《逸周书·谥法解》对“康”谥的释义不符:“温年好乐曰康,安乐抚民曰康,令民安乐曰康。”[2]697很明显,“康”谥侧重于安民而非征战,“襄”(“辟地有德曰襄”)与“桓”(“辟土服远曰桓”)更适合楚康王的行迹。

需要指出的是,春秋时期周王及诸侯国君中也存在“嘉实”而“坏名”的溢恶的成分。如郑厉公,“厉”谥,《逸周书·谥法解》解释云:“杀戮无辜曰厉”[2]740,但考郑厉公的史事,并非一无是处,如鲁庄公二十一年(前673年),“郑厉公与虢叔袭杀王子颓而入惠王于周”[15],这拯救了周王室,并使郑国得到复兴。

第七,同一谥号的不同国君,生平事迹有相似之处,但名实符合程度不同。

以“悼”谥为例,《逸周书·谥法解》解释其意云:“年中早夭曰悼,肆行劳祀曰悼,恐惧从处曰悼。”[2]726以“悼”为谥的有晋悼公、秦悼公、郑悼公、鲁悼公等,他们有一相同之处,那就是“年中早夭”,这是符合“悼”谥之意的。但是,晋悼公与秦悼公、郑悼公、鲁悼公等人不同,他是一个很有作为的君主。《左传·成公十八年》记载:“晋侯悼公即位于朝,始命百官,施舍,已责,逮鳏寡,振废滞,匡乏困,救灾患,禁淫慝,薄赋敛,宥罪戾,节器用,时用民,欲无犯时。……凡六官之长,皆民誉也,举不失职,官不易方,爵不踰德,师不陵正,旅不偪师,民无谤言,所以复霸也。”[16]而鲁悼公,“三桓胜,鲁如小侯,卑于三桓之家,”[17]秦悼公、郑悼公等人,据《左传》《史记》等史书记载,并无可以称道的事迹。

另外,需要注意的是,上同一谥号的国君,既有国别不同的,如上述晋悼公、秦悼公、郑悼公、鲁悼公等,也有同一国别的,如齐庄公吕购与齐庄公吕光,卫庄公杨与卫庄公蒯聩,晋昭侯与晋昭公,晋文侯与晋文公,等等。

三、周王及诸侯国君谥法行用名实相悖的原因分析

尽管谥号的确立主要基于人物的生前行迹,“有德则善谥,无德则恶谥,”[18]但现实中的操作并非严格,春秋时期周王及诸侯国君的谥法行用存在大量名实不符的现象,究其原因,主要有以下几点:

第一,后继者有意地隐恶溢美。

古代谥号不仅具有特定的涵义,而且具有特定的等次,带有评判性,相当于盖棺定论。先王及臣僚谥号的拟定权主要掌握于在位君主手中,不仅成为其尊大以满足其虚荣心的工具,同时也成为驾驭群臣的褒贬手段。春秋时期的谥法行用也不例外,周王及诸侯国君的谥号多是由嗣位君主、臣僚等共同评定授予,其程序一般是由礼官议定,经继位的帝王认可后予以宣布。中国古代王位继承方式向来为父死子继、兄终弟及,嗣位新君与前任君主有着亲密的血缘关系,正是怀着对先人功绩的怀念与赞誉、对亡君的敬重,出于个人感情偏向,为尊者讳,故多给予美谥,即便劣迹斑斑,亦为其隐恶溢美。如鲁昭公,他在位期间因斗鸡而引发内乱,先后逃亡到齐国、晋国,最终身死异乡,后尸柩归鲁。季孙氏欲给鲁昭公恶谥,被荣驾鹅制止。《左传·定公元年》有载此事云:“季孙问于荣驾鹅曰:‘吾欲为君谥,使子孙知之。’对曰:‘生弗能事,死又恶之,以自信也,将焉用之?’乃止。”[19]在这里,荣驾鹅对昭公存有怜悯之情,欲为之隐恶溢美,不愿给其恶谥。又如楚恭王,在其死后,楚国臣僚讨论给其定谥号,《国语·楚语上》记载:“王卒,及葬,子囊议谥。大夫曰:‘王有命矣。’子囊曰:‘不可,夫事君者,先其善不从其过。……若先君善,则请为恭。’大夫从之。”[20]

第二,春秋时期君王的谥号一字为常,而谥号的议定主要依据其一生中最具代表性的行事,因字数所限,不能概全,当功过兼有时,往往给予美谥。

如《左传·襄公十三年》记载,子囊谋楚共王谥曰:“赫赫楚国,而君临之,抚有蛮夷,奄征南海,以属诸夏,而知其过,可不谓共乎?请谥之‘共’。”[21]楚共(恭)王一生征战南北,行事颇多,但子囊议谥时着重以其一生中最值得称赞的“既过能改”。同样,在《礼记·檀弓下》所载公叔文子定谥也是选其典型事件,“昔者卫国凶饥,夫子为粥与国之饿者,是不亦惠乎?昔者卫国有难,夫子以其死卫寡人,不亦贞乎?夫子听卫国之政,修其班制,以与四邻交,卫国之社稷不辱,不亦文乎?故谓夫子贞惠文子。”[22]

第三,周王室并未严格遵守谥法规定,诸侯国亦深受影响。

谥法制度是由周王室制定的,其理应是该制度的坚定执行者与维护者,但从表中可以看出,除去三位君王因史料不足而难以判定外,其余十位中有六位周王的谥号名实不符,且均是美谥。《帝王世纪》记载周平王、桓王云:“平王时,王室微弱,诗人怨而以为刺,今《王风》自《黍離》至《中古有蓷》是也。桓王失信,礼义陵迟,男女淫奔,讒伪并作,九族不亲,今《王风》自《兔爰》至《大车》四篇是也。”[23]周襄王出奔郑,割让土地给晋文公;周定王时国内乱;周景王的事迹也与其谥号无关;周惠王即位后,“夺其大臣园以为囿,故大夫边伯等五人作乱,谋召燕、卫师伐惠王。惠王奔温,已居郑之栎。”[24]惠王也不符合其谥号“惠”的含义:“柔质受课曰惠”[2]710上行下效,周王室谥号名不符实,因此影响到其他诸侯国,谥号的拟定标准放宽也就不足为奇了。

第四,人为抹黑,故意给予恶谥。

春秋时期周王及诸侯国君的谥法行用,多是后继者为先君隐恶溢美,但也存有人为抹黑,故意给予恶谥之例。如卫灵公,作为卫国第二十八代国君,姬姓,名元。初,因卫襄公夫人宣姜无子,嬖人婤姶生絷与元,而絷“恶疾”,不良于行,故孔成子与史朝借梦废长立幼,昭公七年卫襄公卒,元登基,是为灵公,在位42年。卫灵公虽限于国势未能称霸,但其所作所为丝毫不逊于齐桓王、晋文公、楚庄王、秦穆公那些霸主们,为一代诸侯之佼佼者,然而,他却得到“灵”谥。据《孔子家语·贤君第十三》载,在鲁哀公问“当今之君,孰为最贤”时,孔子对曰:“丘未之见也,抑有卫灵公乎?”[25]评价不谓不高。但孔子因不见用于灵公,故一时激愤“谓卫灵公之无道”,后人不察其义,妄为注解,遂将卫灵公抹黑。又如上文提及的郑厉公,厉公在位时曾出逃,后平息国内叛乱复位,还曾经拯救周王室,复兴郑国,但却给予恶谥“厉”。

四、结语

以上笔者以周王及鲁、齐、晋、郑、宋、卫、楚、秦等八诸侯国君为中心,对春秋时期的谥法行用作了初步考察。尽管谥号“累生时之行而谥之”[2]668,但春秋时期的谥号仍存在着大量名实不符的情况,且以美谥为主;某些谥号虽然符合人物的行迹,但带有浓厚的美化色彩。究其原因,既有规定不严格、各国标准不同等因素,又有着个人感情偏向。《礼记·乐记》云:“闻其谥,知其行。”事实上,有些君王,“闻其谥”而未能“知其行”。因此,在运用谥法这一工具考察春秋时期君主的生平功绩时,需要格外慎重。

注:本文的资料搜集、表格制作以及正文撰写,曲阜师范大学历史学院张若旭同学作了大量工作。

[1] 司马迁.史记·秦始皇本纪[M].北京:中华书局,1982:236.

[2] 黄怀信.逸周书汇校集注[M].上海:上海古籍出版社,1995.

[3] 郑玄注.孔颖达正义.礼记正义·卷38[M].北京:北京大学出版社,1999:1100.

[4] 方诗铭.中国历史纪年表[M].上海:上海书店出版社,2013.

[5] 董常保.《左传》“声”谥考析[J].牡丹江大学学报,2012(8):81-82.

[6] 汪受宽.谥法研究[M]//童书业.春秋左传研究·附录周代谥法.上海:上海古籍出版社,1995:19.

[7] 司马迁.史记·齐太公世家第二[M].北京:中华书局,1982.

[8] 司马迁.史记·卫康叔世家第七[M].北京:中华书局,1982:1594.

[9] 国语·周语下[M].上海:上海古籍出版社,1988:122.

[10] 杨伯峻.春秋左传注·昭公三年[M].北京:中华书局,1981:1235-1236.

[11] 杨伯峻.春秋左传注·昭公五年[M].北京:中华书局,1981:1266.

[12] 杨伯峻.春秋左传注·襄公十八年[M].北京:中华书局,1981:1041.

[13] 杨伯峻.春秋左传注·襄公二十五年[M].北京:中华书局,1981:1095.

[14] 杨伯峻.春秋左传注·襄公二十六年[M].北京:中华书局,1981:1111.

[15] 司马迁.史记·郑世家第十二[M].北京:中华书局,1982:1764.

[16] 杨伯峻.春秋左传注·成公十八年[M].北京:中华书局,1981:908-911.

[17] 司马迁:史记·鲁周公世家第三[M].北京:中华书局,1982:1546.

[18] 马国翰.玉函山房辑佚书[M]//刘向.五经通义.上海:上海古籍出版社,1990:1968.

[19] 杨伯峻.春秋左传注·定公元年[M].北京:中华书局,1981:1527.

[20] 国语·楚语上[M].上海:上海古籍出版社,1988:532.

[21] 杨伯峻.春秋左传注·襄公十三年[M].北京:中华书局,1981:1002.

[22] 郑玄注.孔颖达正义.礼记正义·卷十·檀弓下[M].北京:北京大学出版社,1999:291.

[23] 皇甫谧.帝王世纪[M].济南:齐鲁书社,2010:46.

[24] 司马迁.史记·周本纪第四[M].北京:中华书局,1982:151.

[25] 杨朝明,宋立林.孔子家语通解[M].济南:齐鲁书社,2013:149.

【责任编辑 李 丽】

On Implementation of Regulations for Posthumous Title during the Spring and Autumn Period——Focus on the Kings of Zhou,Lu,Qi and Other Six States

Meng Fangang

(HistoryCultureSchoolofQufuNormalUniversity,Qufu273165,China)

Regulations for posthumous title was an important system of rites and music,and had been institutionalized during the Spring and Autumn period.The posthumous title of the kings of Zhou and states had praiseful,debased and neutral types,and always one word.Although posthumous titles were formulated mainly on the basis of life deeds,there were much inconsistent sides.For example,the posthumous titles were glorified;coincidence level were not equal (the state of Lu,Jin were higher,and the state of Chu,Qi,Zheng were lower) and so on.The reasons were that not only rules were not strict and each state had different standards,but also personal emotion and prejudices,such as successors’ concealing wickedness and exaggerating virtue,or debasing on purpose.

The Spring and Autumn period;King of Zhou;States;Implementation of regulations for posthumous title

K225

A

1009-5101(2016)06-0082-08

2016-07-18

孟凡港,曲阜师范大学历史文化学院副教授,历史学博士,山东大学儒学高等研究院博士后,主要从事中国古代史研究。(曲阜 273165)