职教名师成长之途径分析

李建红

师资队伍建设

职教名师成长之途径分析

李建红

摘要:职业学校的普通教师成长为名师的途径并非千篇一律,但众多名师的成长中又具有相似的因素,名师的成长是内因和外因的有机结合。从职教名师的特质入手,围绕职教名师成长的阶梯、成长的扶梯、成长的舞台三大方面,诠释职教名师专业化成长的路径。

关键词:职业教育;职教名师;特质;成长途径

社会呼唤优质教育,优质教育呼唤名师,学校需要名师。“中国制造2025”制造强国战略部署下,创新驱动需要人才;转方式调结构需要人才;专精特新需要技术人才。发展现代职业教育,培养多样化人才、传承技术技能、促进就业创业。现代职业教育的改革发展需要职教名师的推波助澜、乘风破浪。

一、职教名师特质剖析

(一)爱学生是根,育人为首是名师专业发展的根本动力

“教育是事业,其意义在于奉献”。热爱教育事业,没有爱就没有教育。名师之所以成为名师,与普通教师最大的区别,首先体现在他们对教育、对学生具有炽热情感,有当教师的强烈欲望与心理需要,是真心实意地爱学生。这种情感成为他们专业发展的根本动力。爱心是根,还表现为名师具有“做最好的老师”的理想。

大爱之心,即有思想、理想远大、社会责任强、个性独具魅力;专精之业,即专业化水平高、育人艺术精湛、科研成果丰硕;优质之果,即教学优秀率高、学生亲师度高、社会满意度高;读思之路,即热爱读书学习与勤于反思。[1]

(二)科研是本,精于教研是名师专业发展的基本途径与标志

科研与教学是成就名师的“双翼”。科研为教学名师的发展提供了理论依据,为名师发展指明了方向,有利于名师按照教育教学规律进行教学与育人。教育科研是名师专业发展与获得职业幸福的基本途径。教育科研提升了名师的职业素养和内涵,扩张了名师的个性表现力和个人影响力。系统的科学研究,既指导教师的教学实践,又丰富和发展教师的教育教学理论,实践发展成理论,理论演绎成新实践。

(三)教学是生命,成效显著是名师专业发展实践价值的体现

名师必须具有教学语言、操作技能等扎实的技能性教学功底,以及教育机智、课堂调控能力等非技能性教学因素。[2]名师的实践价值体现于能上课,力求把每一堂课都上得精彩;并能用教育科研促进教学改革,提高教学艺术与质量,最终促进学生全面发展,使学校英才辈出。

(四)学习是进步动力,乐于反思是名师专业发展的基本方法

有一腔学习热情,向书本学、向前辈学、向学生学、向社会学、向专家学,实现“认知、认同、内化和物化”。善学习,即学新知识、学新技术、学新方法、学新工艺、学新理念、学新思维。名师能够立足教学、学校实际,开展始终如一的教学反思,这种反思不仅是提高教学质量、取得丰硕成果的手段,也是他们成长的基本方法。正如叶澜指出的:“一个教师写一辈子教案不一定成为名师,如果一个教师写三年的反思,就有可能成为名师。”会不断学习、不断探索,追求更优质的教学,探索更多的研究成果,来回报教育、泽被学生。正如朱永新教授所说:“一个理想的教师,他应该是个天生不安分、会做梦的教师。”

二、职教名师成长剖析

(一)成长的阶梯

1.确立价值,为之拼博。名师的成长,是一个要我做,要我好”向“我要做、我要好”的方向,逐渐发展的过程。青年教师的立足点,是我要“上好课”,“做好班主任”,成为“双师型”教师,为能成县区级名师奠定基础。中青年教师中一部分缺乏前进的动力,停滞不前;少部分获得“名师”称号,“功成名就”,目标不在,不愿意再继续努力奋斗,开始懈怠,不思进取。因此,要对名师进行成长价值观的系列教育。在工作实践中,通过名人励志、榜样示范、专业阅读和有效教学等方式进行价值观教育,让教师认识自身职业价值,提高教师职业价值感和教师幸福感。真正实现“师德为先、学生为本、能力为重、终身学习”[3],以人格魅力、学识魅力、职业魅力教育和感染学生,争做具有奉献精神、求真精神、创新精神的职教名师。

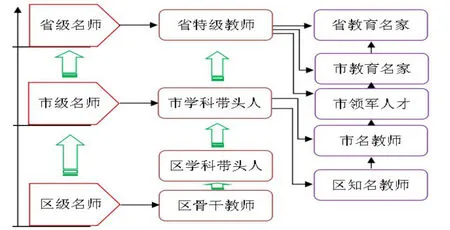

图1 苏州市职教名师成长阶梯

2.创设阶梯,顺势而为。面对现代社会中教师职业现状,需要通过适当的方式来帮助教师实现职业价值的自我发现,重新认识教师职业生命意义,进而激活教师自我发展、自我完善的内在动力,减少职业倦怠产生的负能量。

作为名师成长的首要平台,就是成为县市区骨干教师,要把这些“名师”先放在普通教师中去观察、认识和解读。并在此基础上,创设各类名师不断成长的阶梯,通过各级教育主部门、政府层面上确认,进行层层螺旋式评选、选拨,产生可持续发展目标的源动力。以苏州市职教名师成长梯队为例,具体如图1所示。

(二)成长的扶梯

通过专家引领、内外培养、校企合作等方式,培养造就一批在全国有较高知名度、在专业领域中有较高地位的职教名师。

1.上拜下结,同伴互助。以职教名师工作室建设为载体,向高一级院校或校外专家拜师,实行名师带高徒”。同时,也与下一层次的名师或青年教师师徒结对,由“让你学”到“跟我学”的教师培养理念上的转变,达到“自找压力,内化动力”。

拜师,以专家引领——引领点拨、传承智慧。思想决定行动,思路引导出路,理念催生行为,专业引领是名师成长的催化剂、助力器。

结对,与同伴互学——取人之长、补己之短。通过名师的“老”带“新”,用自己卓越的工作能力激励其他教师奋发进取,挖掘教师的发展潜力、攻坚克难拓展其发展领域,提高名师的成长空间。同时,师徒结对也是自我学习、自我进步的过程,向同事学习需要坚持解剖自我,发现不足;了解他人,吸取精华;谦虚谨慎,戒骄戒躁;创设氛围,共同成长。

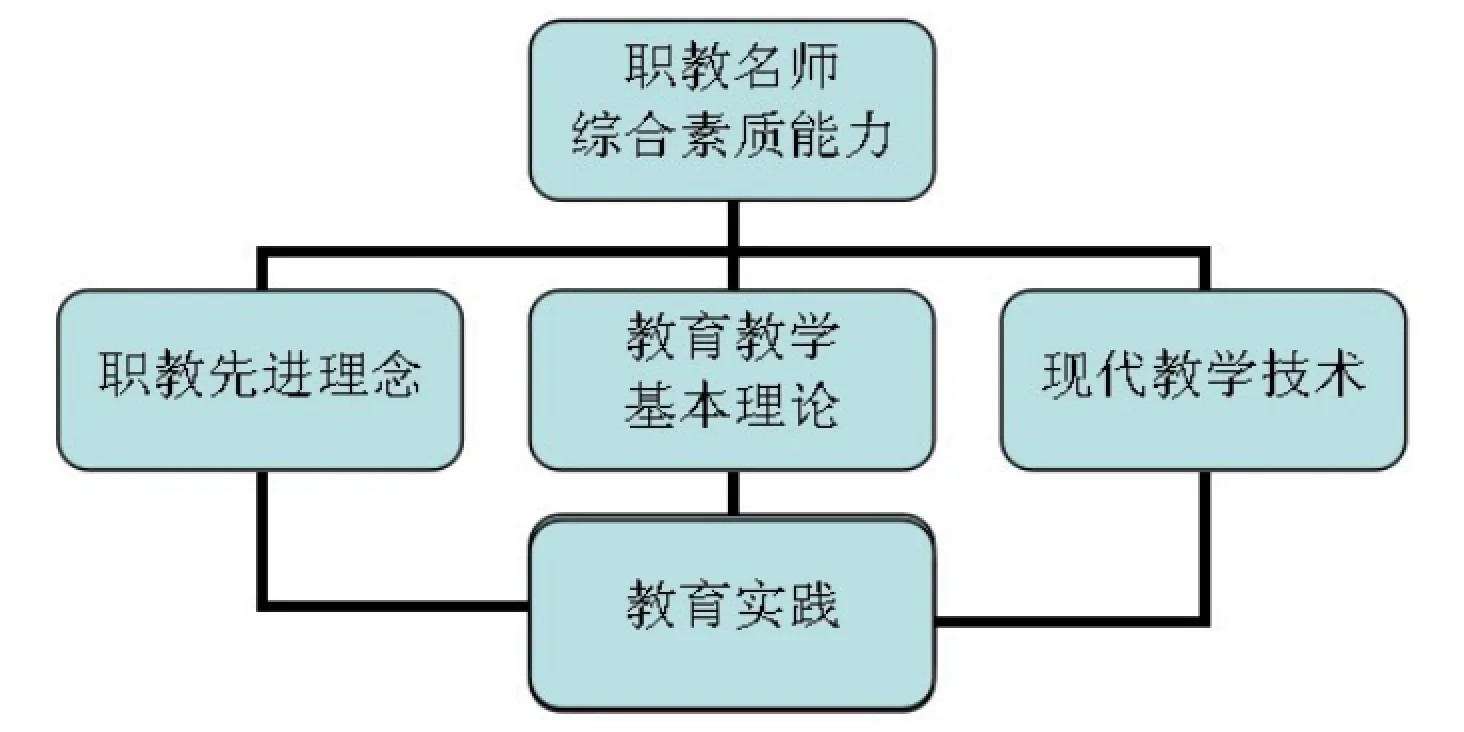

2.内外培养,汲取智慧。教师职业的专业化,不仅源于教育理论的支撑,更源于教师所教授学科知识的专业化水平。不断培养教师的学科专业知识结构,保持其专业发展的强劲动力。围绕名师成长的需求,规划名师培养的“菜单”,设立具体培训方案。要求名师在培养过程中,(1)精心研读学习领会教育家的教育思想,并要结合自身教育实践进行有效地探索研究;(2)更新观念,融经典课堂、现代课堂、未来的“云课堂”等教育教学理念于教学中;(3)提升专业教学岗位技能,实现职业和专业的融合;(4)努力成为有思想、有专业智慧的职业教育教学的实施者和领头羊。

图2 职教名师培养内容

3.校企合作,专业成才。信息化时代,职业学校名师的培养需要政府、行业企业、教研机构和学校等主体的协同培养。校企合作的合作内容涉及院校培养技能人才全过程,即发展规划、专业建设、课程建设、师资建设、实习教学、教学评价、研究开发、招生就业、学生管理等。其合作形式呈现出步步完善和层层提高的递进关系。

校企双方共育名师是校企合作重要的形式。(1)借助信息化开放平台,通过校企共同组建师资队伍,学校定期派遣教师到企业进修实习并形成制度;(2)企业专家为学校教师举办新技术、新工艺、新设备、新材料等内容的培训,或企业安排研发创新人才对教师采用“导师制”对学校教师进行传帮带;(3)学校教师参与企业的技术攻关和技术设备更新改造;(4)学校教师对企业高级技术人员和高技能人才进行培训等“双赢”活动。通过校企合作,让职教名师紧接行业企业地气,让专业技能更接技术前沿,让专业建设更具市场理念,成为高技能技术型、应用型、管理型人才。

(三)成长的舞台

职业教育的名师成长,其土壤在于“职”,要体现职业教育的特色,即围绕专业教师“专业化”和教学质量,根植课堂,科研助推。

1.双师能力体现职教特长。在专业教师获取人社部、财政部等部门颁发“双师”证书的同时,依托校内实训基地和校外实训基地建设,进行企业实践,将“双师”的理论知识转换为实践能力,获取行业企业生产经营、企业管理、职业发展以及新产品研发等方面的信息。并且,参加教育部门主办的职业院校技能大赛,熟练并系统操作专业的核心技能;指导学生参加技能考证和比赛,传授职业品质和专业技能给学生。

参加人社部门组织的“技能状元大赛”,专业教师与行业企业专家共搓技艺、共展才能,共摘荣誉。加深校企双方专业技术、技能的衔接和融合,成为“双师”人才培养方面的创新之举。大力铸造高技能人才高地,为经济社会又好又快发展,提供有力的人才支撑。

2.课堂教学内化教育本色。“名师之名,不在他自身,而在他的课”。“课”是名师本质力量的外显。进行“课前备课、上课、说课、听课、评课”的五课教研和“研究课、示范课”两课评比,定期开展课堂教学案例研讨。开展信息化大赛、多媒体课件评比、微课制作等比赛,从教学实践层面上对职业学校专业设置、课程结构,以及教学内容、教学方法、教学评价和教学管理得到进一步的贯彻落实,推动教学常规工作的创新和教学质量的提升;引导职业学校教师坚持在岗学习和校本研究,跟踪行业企业用人标准,更新教育教学观念,创新教学方式和教学模式,提升专业化水平。

回归一节有质的课堂。开设公开课、教改展示课、名师展示课等。名师要充分发挥好教学选择能力、教学设计能力、教学实施能力、教学评价能力和教学创新能力。教学方式采用互动式教学、开放式、探究式,培养学生的“创新精神、创新能力”,将师生关系从“权威—服从”向“民主—合作”转变,让课堂成为名师与学生共同成长的磁场。从现代教育的要求出发,既传授知识,又针对学生的身心发展特点,培养能力、发展个性,进行素质教育。

3.教科研跃升名师内涵。教学应该是具有生机和活力的,是有生命力的。名师的教学如何显得与众不同?这就需要去深入研究。研究文本,建构起创新性的教学设计;研究学生,思考他们成长发展中需要什么样的知识,需要培植什么样的能力;研究社会,探索社会发展和进步过种中需要怎样的人才……这一些列的问题,如果名师不带着脑子去思考,那么,他的教学就落入了俗套,甚至会成为一潭死水,更遑论成为名师了。

教育科研可提升名师的职业素养和内涵,扩张名师的个性表现力和个人影响力。借助系统的科学研究来指导教师的教学实践,聚焦课堂、聚焦岗位,同时,又丰富和发展教师的教育教学理论,实践与理论开放、衔接和融通。教科研中,要把握问题即课题、行动即研究、文字是成果、成长即效益四点。(1)具有自身发现、觉知问题的敏感能力,从教育教学的疑难困惑中寻找问题;(2)积极主动参加校本研训、精心参加职教比试、落实课题研究;(3)勤写教学反思、教学课例、教育案例、教育叙事、教学反思、教育研究小报告等,形成有价值文字;(4)推进教科研理论和实践成果的转化,提高教科研的教学“灌溉”,实现科研助推。

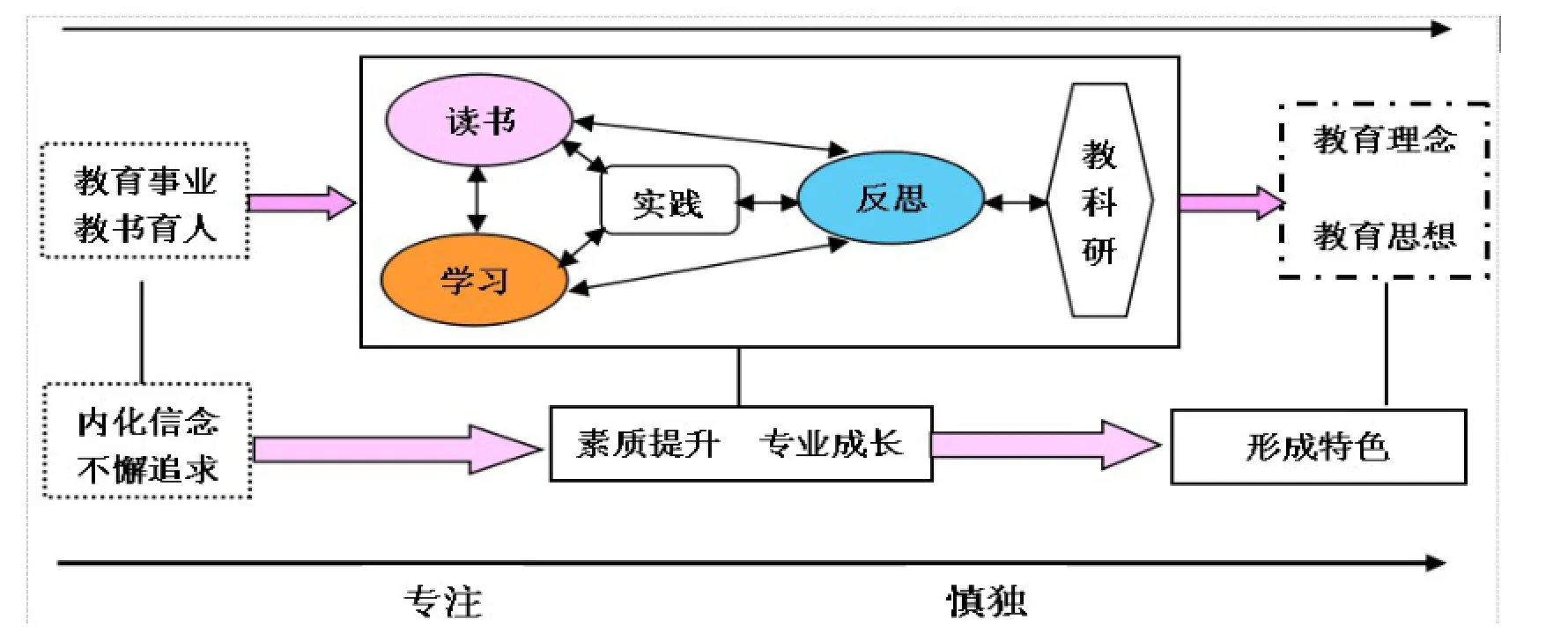

图3 名师专业化成长路径

职教名师成长,定位在“成长”“培养”上,定位在可持续发展上。通过学习、实践、反思、研究的路径,培养一支积极向上、不断学习、躬身实践、勤于反思,不停审视、推敲、追问、质疑,不断进行自身能力突破的职教名师。培养一支善于深入思考、深度学习,脚踏实地、不甘寂寞,勤奋探索、倾心育人,能成就高超的学术和教学造诣的职教名师。

参考文献:

[1]童富勇.特级教师专业特征与成长规律[M].北京:科学出版社,2015.

[2]邓光明.新时期名师特质及其成长途径初探[J].中国教育学刊,2010(6):66-68.

[3]教育部.中等职业学校教师专业标准[Z].教师[2013]12 号.

[责任编辑秦涛]

基金项目:第二期江苏省职业教育教学改革研究课题“职教名师成长机制与培养途径的实践研究”(项目编号:ZYB252);江苏开放大学/江苏城市职业学院“十二五”规划2014年度课题立项“职教名师成长规律及有效培养的研究”(项目编号:14SEW-Y-027)

作者简介:李建红,男,江苏省吴中中等专业学校高级教师/江苏省财会特级教师,主要研究方向为会计教学。

中图分类号:G715

文献标识码:A

文章编号:1674-7747(2016)17-0055-04