新媒体视角下华夏文明传承创新区的转型升级

张同

(兰州大学新闻与传媒学院 甘肃 兰州 730000)

新媒体视角下华夏文明传承创新区的转型升级

张同

(兰州大学新闻与传媒学院甘肃兰州730000)

新媒体的迅速崛起打破了以往传统媒体单向传播的格局,也促成了新的传播模式和媒介情境。当不同的传播要素处于信息的个体化、系统的分离化状态后,新媒体所带来的媒介涉及空间便极大的被拓展。伴随深刻的时代变化,人们的价值取向、思维方式,以及对文化的认同等都出现了一系列的新的需求。本文在这一背景下,通过对华夏文明传承创新区文化产业转型升级进行SWOT分析,结合甘肃省文化资源空间布局情况,探讨在新媒体背景下,华夏文明创新文化区的转型战略和开发途径。

新媒体创新文化区转型与开发

一、新媒体给华夏文明传承创新区发展带来的机遇与挑战

新媒体背景下的华夏文明传承创新区文化产业转型升级,其途径有别于传统媒介时代,这离不开正确的战略选择和战略指导[1],只有在进行战略分析基础上,最大程度地利用甘肃地区的内部优势和机会,使华夏文明传承创新区劣势与威胁降到最低限度,促使华夏文明传承创新区文化产业才能在国家文化产业发展战略中捷足先登、抢得先机,成为国家重要的文化产业转型升级基地。因此,本文选择SWOT分析工具对新媒体视角下的甘肃省文化产业发展进行详细阐述和剖析。

1.机遇

文化产业的长足发展与社会变迁密不可分,而文化产业的做大做强则离不开传播活动变化的影响。科学技术的发展带来了现代传播技术的兴起,不仅促进了当前新媒体的发展,也颠覆了以往社会传播习惯。新媒体时代拥有传播的独特性、接收的互动性,极大的改变了人们的生活方式[2]。甘肃省对文化产业的发展也提供相关利好政策,如,2009年颁布了《甘肃省文化产业发展振兴规划》、《关于加快甘肃戏剧大省建设的若干意见》,2010年颁布了《甘肃省“十二五”文化事业与文化产业发展规划》等。同时,政府部门不断重视文化产业,结合当地的文化特色,借助于新兴网络和移动平台等新媒体设施,大范围推进网络文化的服务。比如,利用新媒体鼓励动漫制作和游戏产品的创作,将文化融入游戏中,培育文化品牌。伴随着政府的大力支持,甘肃省居民对于文化消费也有了新的认知,如表1所示,自2009-2014年,甘肃省居民消费水平有明显增加,其中,城镇居民消费水平从10765元,增加至17925元;农村居民消费水平从2774元,增加至5661元。随着居民收入水平持续提升,甘肃文化消费将具有更为广阔的市场。

表1 1999-2014年甘肃省居民消费水平

2.挑战

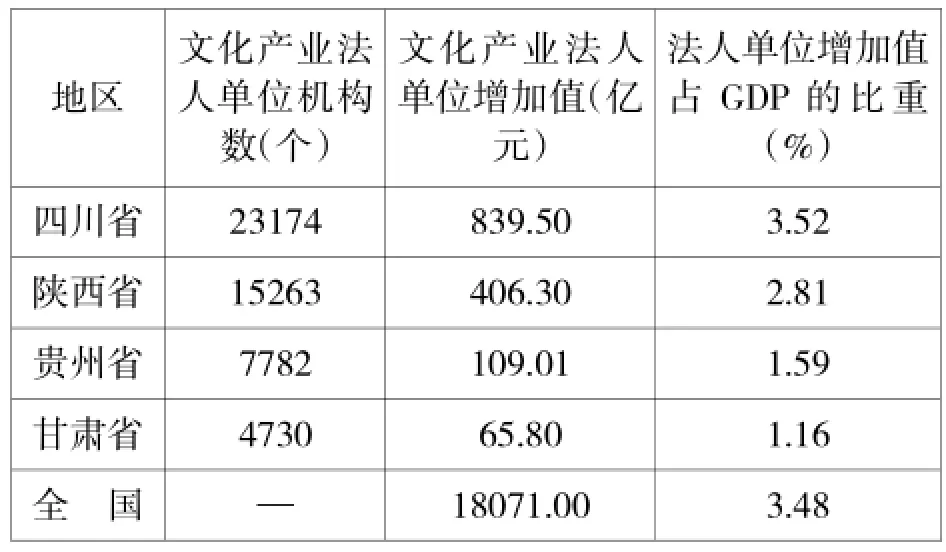

甘肃省居民的传统物质消费层次逐年得到提升,物质生活质量逐步得到明显改善。但是,居民的文化消费在居民收入中所占的比例并未得到显著提升。文化消费对甘肃省文化产业发展的带动作用较弱,对经济增长的拉动力不够。文化产业的互联网新媒体利用明显不足,而且,文化领域以及相关产业尚未找到传统媒体和新媒体的最佳结合点。诸如,智慧城市、智慧社区等依赖于数字媒体的文化产业,建设力度远远不足,文化创新发展力不从心。据统计,2014年甘肃省实现生产总值5650.2亿,人均GDP达到21978元。但是,2014年甘肃省文化产业法人单位增加值仅为65.8亿元,占全国文化产业法人单位增加值的比重只有0.36%,而四川、陕西、贵州的文化产业法人单位增加值分别是甘肃省的12.76倍、6.17倍、1.66倍,占全国文化产业法人单位增加值18071亿元的比重也分别达到了4.65%、2.25%、0.60%。如表2所示。甘肃文化产业法人单位较少,2014年全省文化产业法人单位机构仅有4730家,数量只分别相当于四川、陕西、贵州的20.41%、30.99%、60.78%。其中,规模以上文化制造业企业仅有9家,限额以上文化批零业企业也只有58家。

表2 2014年四川、陕西、贵州、甘肃以及全国文化产业法人单位情况

此外,甘肃省文化产业发展还面临着文化产业发展的体制不甚完善,新媒体技术落后,缺乏有力的行业监督管理,区域间的信息不能完全流动,文化产品区域化、差异化不明显等挑战。

二、新媒体下华夏文明传承创新区的优劣势分析

新媒体为传播社会文化提供了强大驱动力[3]。迅速发展起来的网络信息技术、数据存储技术、卫星通信技术等,使得新媒体不断的改变着信息的传播方式和速度、催生出多元的传播渠道和交流空间。在上文对华夏文明传承创新区在新媒体下面临的机遇和挑战分析之后,我们进行自身的优劣势分析。

1.优势分析

近年来,甘肃省文化产业总体发展势头良好。从数据分析可以看出(数据来源:甘肃省统计局),截至2015年,甘肃省文化产业增加值157.09亿元,比上年增长18.19%,占生产总值的比重为2.3%。相比2014年,甘肃省文化产业从业人数增加了12668人、法人单位数增加了937家、资产规模增加了24.18亿元。连年增长,稳步提升,逐渐缩小着与全国文化产业增加值占GDP比重的差距。同时,博物馆藏品和从业人员数量也逐年递增,文物藏品从2010年的439654套增加到543923套,从2010年道2014年博物馆参观人次从646.7万人次增加到2007.79万人次(数据来源:国家统计局),增加了三倍多。可见,近些年甘肃省对文化产业的重视程度不断增强,随着信息化程度的不断加深,甘肃省政府注重知识产权保护、加大维权援助,并侧重各类文化创意和设计人才的培养和引进,支持文化软件、广告设计等企业的发展。对于文化产业开发的提升、文化基本设施的建设,甘肃省具有的自然景观、人文文化资源等,都将为华夏文明创新区在新媒体背景下获得快速发展提供了可能。

2.劣势分析

甘肃位于我国西部地区,在文化产业方面面临着政策保障的缺乏,创新产业主体文化的缺失,投资主体供给意愿不足等问题。2014年甘肃省文化产业法人单位达到了8574家,但真正意义上的文化产业主体还不多,缺少一批规模大、品牌响、实力强的文化科技领军企业和大型文化企业集团。虽然甘肃省有《读者》等一些在全国具有一定竞争力的产业主体,但大部分有竞争力的文化产业主体主动借助新媒体力量,实施文化和科技融合的积极性不高。由于甘肃省的文化资源呈散落状分布,文化产品的开发呈单一化,缺乏数字化的创意和设计能力,甘肃省对其开发缺少了电子商务平台的配备和利用,这种特色的文化网络营销平台数量有限,导致文化资源和旅游资源的宣传不足。

三、新媒体下华夏文明传承创新区战略选择

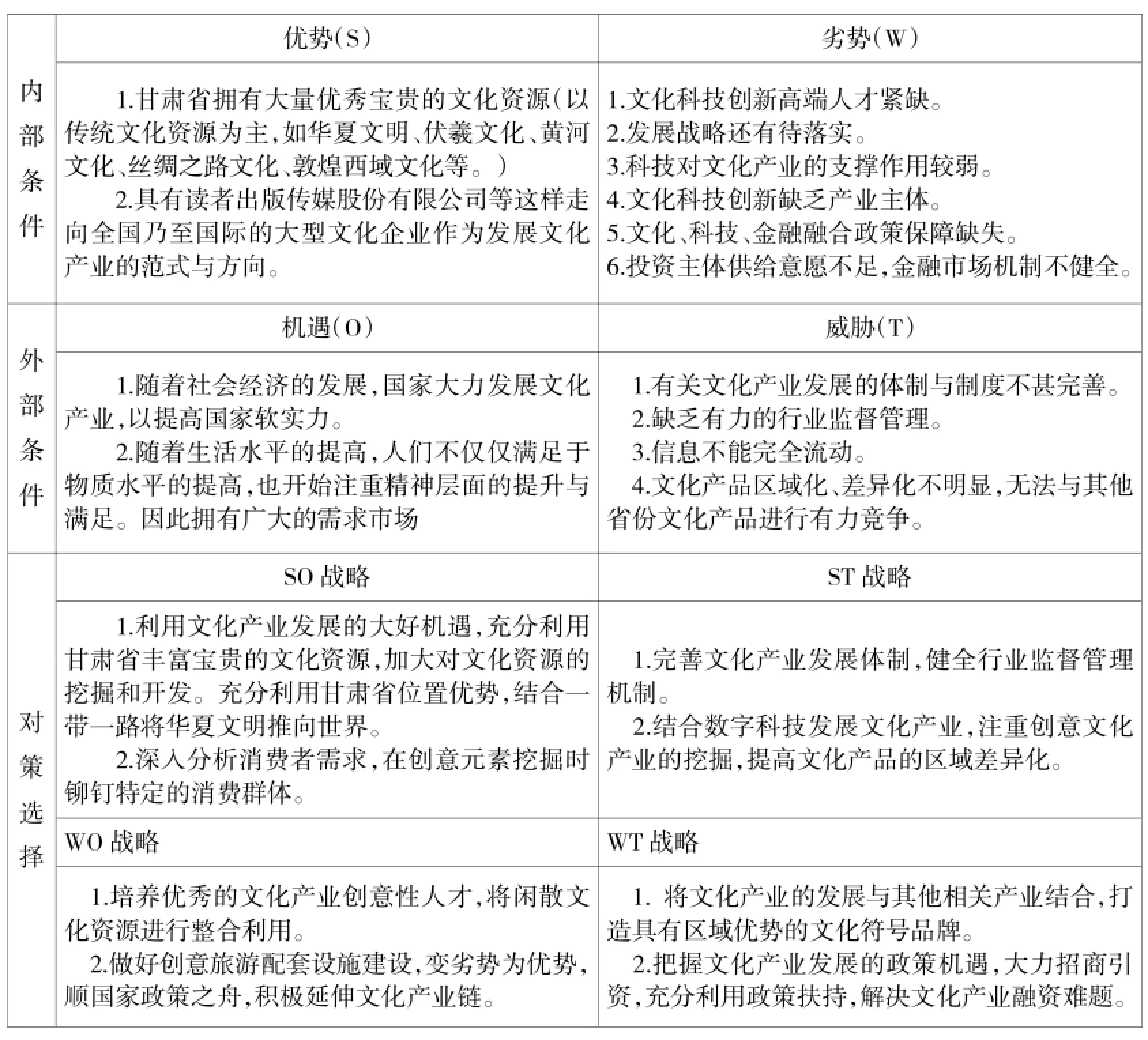

通过对新媒体背景下华夏文明传承创新区的机遇、挑战、优势、劣势分析,我们对华夏文明传承创新区的发展所面临的内外环境有了更为准确的把握。华夏文明传承创新区文化产业转型升级战略选择的主要思路为发挥优势,克服劣势,利用机会,化解威胁。可供选择的发展对策包括SO对策、ST对策、WO对策和WT对策,如表3所示。具体而言。

表3 华夏文明传承创新区发展对策选择

SO对策:一方面,充分利用文化产业发展的大好机遇和甘肃省丰富宝贵的文化资源,加大对文化资源的挖掘和开发。充分利用甘肃省位置优势,结合一带一路将华夏文明推向世界。另一方面,深入分析消费者需求,在创意元素挖掘时铆钉特定的消费群体。

ST对策:一则采取科学有效的措施完善文化产业发展体制,健全行业监督管理机制;二则结合数字科技发展文化产业,注重创意文化产业的挖掘,提高文化产品的区域差异化。

WO对策:注重培养优秀的文化产业创意性人才,将闲散文化资源进行整合利用,发挥资源合力的优势。

WT对策:这是四大策略中最保守的策略。一是将文化产业的发展与其他相关产业结合,打造具有区域优势的文化符号品牌;二是把握文化产业发展的政策机遇,大力招商引资,充分利用政策扶持,解决文化产业融资难题。

通过上述分析,我们可以看到,华夏文明创新文化区的发展,紧紧抓住机遇,扬长避短,克服种种不利因素,从理顺体制、创造条件、创新方式、完善产业链等方面着手,按照“一带三基地”的空间布局和产业构架,努力把现有文化产业创新区或园区培育成优势文化产业。

四、结论和建议

新媒体改造着信息传播方式,优化着整个文化传播系统,拓展了可能传播的平台,这为华夏文明传承创新区的转型升级提供了多种路径。具体如下:

1.丝绸之路文化发展带的转型升级路径

丝绸之路文化是一个源远流长的开放的综合的大区域文化,是不断创新、充满魅力的地方民族文化。在新媒体背景下,丝绸之路文化发展带的建设,就是要打破传统媒介的限制,整合文化品牌资源,加强沿线地区间的信息交流与合作,使甘肃省的文化资源能够得到有效挖掘、整理、保护、传承和利用,能够全方位的展示给全国和世界。首先,加强对丝绸之路沿线历史文化资源的保护和传承。丝绸之路作为古代中西方文明交流的重要通道和中华民族重要的文化资源宝库,许多文化资源具有不可替代性。建设丝绸之路文化发展带,要有效保护、传承、展示这些独特的文化资源,坚决避免走对文化资源“一次性消费”的道路。其次,充分利用和开发丝绸之路沿线的文化资源。努力把现有的优势文化资源转化为现实的文化生产力,努力培育文化生产、文化消费和文化流通良性互动的主导产业,进行市场化运作,使丝路文化的比较优势真正显示出其独特的价值,并转化为竞争优势。[4]再次,积极搭建中外文化交流与合作的平台,提升文化交流合作的层次和水平。

2.河西走廊生态文化产业转型升级路径

河西走廊作为古丝绸之路的重要组成部分,是展示我国悠久历史和优秀文化的历史文化走廊,是记录我国西北生态文明发展历程的生态文化走廊,同时也是我国西部发展潜力巨大的旅游文化和体育文化走廊。一方面,培育一批产值超过千万元的导向性、示范性文化龙头企业,扶持壮大一批“专、精、特、新”中小文化企业。[5]另一方面,建设以敦煌文化为核心的河西走廊生态文化,就是以古丝绸之路、甘新公(铁)路为主线,统筹进行河西五市自然资源、历史文化资源的整合、规划,构建以敦煌文化为核心的多元一体、特色鲜明的文化资源保护、传承、创新的空间综合开发格局。

3.陇东南伏羲文化转型升级路径

以伏羲文化为核心,建设陇东南文化文化产业,对于加强文化建设,提升城市文化品位,提高市民综合素质,满足市民的文化需要,提升市民的幸福指数。首先,全力打造“全球华人寻根祭祖圣地”这一品牌,建设中华始祖文化园,扩大伏羲庙现有的规模和建筑体系,加快卦台山景点保护、开发和建设步伐;以名人、名居、名街、名镇、民俗开发为主要内容,大力开发历史人文旅游资源。其次,陇东南地区应以中华文明之源为主体形象,把文化资源变成文化产品,形成特色文化区域联动发展、与关中省区市优势互补、融入关中—天水经济区文化产业格局,平凉、天水、陇南,山奇水秀,气候宜人,生态休闲文化产业开发潜力巨大。此外,发挥陇东南地区独特的文化优势,积极举办各类大型文化节庆活动,以节会平台推动产业发展。天水至2012已成功举办二十三届天水伏羲文化旅游节,成为甘肃省规模最大、规格最高的文化盛会,扩大了天水的知名度,确立了天水“全球华人寻根祭祖圣地”的地位,带来了巨大的品牌效应。[6]

4.黄河文化兰州都市圈的转型升级路径

要借力于新媒体的力量,促成文化产业规模扩大,结构优化升级,文化产业增加值快速增长,形成一批骨干龙头企业。首先,中心城区文化休闲娱乐业发展基地依托城关区、七里河区、西固区和安宁区的中西城区优势,着力打造辐射西北的文化休闲娱乐和旅游集散中心,为未来工业企业“出城入园”后老城区经济结构调整打好基础。其次,利用新媒体创新发展传统文化产业。依托读者出版集团、甘肃日报报业集团,以主业为平台,强化拓展带动能力,加快开发数字报刊、多媒体技术,创新发展文化艺术服务产业。最后,推进和提升休闲娱乐产业。整合兰州市的影剧院、歌舞厅、网吧、茶室酒吧、休闲浴场、步行街等群众性文化娱乐市场,不断完善现有娱乐休闲场所的整体层次和文化品位。

总而言之,新媒体背景下,华夏文明传承创新文化区的转型升级只有充分利用新媒体资源,在新媒体思路和体制机制的支撑下,才能有效地激发活力、改善服务。

[1]孙宜君,王建磊.论新媒体对文化传播力的影响与提升[J].当代传播,2012(1):46-48.

[2]张铮,熊澄宇.新媒体对文化产业的全方位影响[J].新闻与写作,2007(5):29-30.

[3]林凤春.新媒体视阈下广西文化产业走向东盟的路径选择[J].广西财经学院学报,2015,28(3):64-68.

[4]何喜刚,高亚芳.丝绸之路文化遗产型旅游景区解说系统研究[J].西北师范大学学报(自然科学版),2007,43(6):90-94.

[5]徐黎丽,祝艾丽.论文化产业发展的生态基础——以甘肃河西走廊生态文化产业为例[J].甘肃理论学刊,2013(4):105-110.

[6]李天英.近年来天水文化产业发展述评及展望[J].天水师范学院学报,2015,35(4):107-110.

G219.27

A

1007-9106(2016)07-0139-04