新中国成立后唯物史观派对旧史学界的接收与整改

——以史学研究机构及团体为中心的考察

陈 闯

(山东大学 儒学高等研究院,山东 济南 250100)

新中国成立后唯物史观派对旧史学界的接收与整改

——以史学研究机构及团体为中心的考察

陈闯

(山东大学 儒学高等研究院,山东 济南 250100)

摘要:1949年后的中国史学界随着政权的鼎革出现了颠倒乾坤的局面,唯物史观派取代史料学派掌握史学界的话语权,不遗余力地对旧的史学研究机构进行改造并创建新的研究体制。一方面,唯物史观派传承了延安一脉史学研究机构,使延安模式走出延安一隅,扎根全国;另一方面,唯物史观派对国统区一脉的史学研究机构及团体的接收与整改,主要涉及四个大型的史学研究机构及团体,即“中央研究院”历史语言研究所、北平研究院史学研究所、中国史学会及南京国史馆。唯物史观派对新中国成立后史学界话语权的掌控是全面的,对旧史学研究机构及团体进行接收及整改即是众多努力中的一种,折射出新中国成立后史学界翻天覆地的变化。

关键词:唯物史观派;延安;国统区;史学研究机构及团体

1949年,政权的鼎革使史学界也颠倒乾坤,有换了人间之感。具体来说,即“史观派从边缘走向中心,由异端变为正统”,掌握史学界的话语权,史料派“从突然失势到逐步退出中心”[1]。在史学界边缘与中心转换的情形下,唯物史观派在改造旧史学的基础上致力于创建新的学术制度。1949年以前的史学界包括延安一脉和国统区一脉,两地史学发展自成体系、各具特色,并成为新中国成立前史学界的两驾马车。新中国成立后唯物史观派对旧史学界的接收与整改主要涉及的即是这两脉史学。新中国成立后,唯物史观派对旧史学界的接收与整改涉及众多方面,本文试以史学研究机构及团体为中心进行考察,以期充分理解新中国成立后史学界的复杂情状。

一、对延安一脉史学研究机构的传承

延安一脉的史学研究机构及团体主要包括:中国革命史研究会、马列学院历史研究室、中央研究院历史研究室、北方大学历史研究室、华北大学历史研究室以及中国科学院近代史研究所。这几个历史研究室(所)一脉相承,学术色彩与意识形态功用兼具,是延安史学研究机构的标志性特征。

中国革命史研究会是张闻天1937年4月初在抗大讲授《中国现代革命运动史》时提议创办的,“参加的成员有莫文骅、刘亚楼、张爱萍、杨兰史等,成员均跟班听课”,再“就各人承担的章节写出讲稿,分头去各班担任教员讲课”[2]207。一年后,延安马列学院创办,成为“党在延安创办的第一所专门学习和研究马列主义理论的学校”[3]6。马列学院下设历史研究室,但规模较小,成员只有尹达、佟冬和杨绍萱,陈伯达挂名担任主任;开设的课程除马列主义外,还有中国革命史、西方革命史、联共党史、党的建设等[3]6,69。马列学院历史研究室时期,最重大的事件莫过于范文澜的到来。1941年7月,马列学院改组为马列研究院;两个月后,为顺应马克思主义中国化的革命要求,加强对中国的现状和历史的研究,培养党的理论干部,马列研究院又改名为中央研究院,张闻天为院长、范文澜为副院长。历史研究室历经马列学院、马列研究院、中央研究院三个时期,研究的侧重点因所属机构名称的改变而有所不同。如延安中央研究院的成立,表明解放区在“建立起稳定的根据地后”,“总结经验,统一思想”,同时与国统区的中央研究院、北平研究院形成文化竞争之势的战略格局[4]173。延安中央研究院历史研究室的重大成就即是在范文澜的统领下,主编了一套《中国通史简编》(以下简称《简编》)。《简编》可谓开创了史学研究的延安模式,对此后马克思主义史学家的历史研究影响深远。具体说来,《简编》是尝试用马克思主义观点、方法写就的通史著作,是第一部用唯物史观做理论指导的通史著作。在古史分期问题的处理上,《简编》贯彻了毛泽东在《中国革命与中国共产党》中关于“封建制度自周秦以来,一直延续了三千年左右”的论断,开启了马克思主义史学家笺释毛泽东历史理论的先河,范文澜也因此成为延安史学模式的灵魂人物。

延安中央研究院于1943年经改组划归中共中央党校,中国历史研究室的众多成员也纷纷被纳入了各类行政机构中,只有范文澜、叶蠖生留在了中宣部历史组,继续编写《中国通史简编》下册。值得注意的是,从1942年1月至1949年10月,中共中央党校的校长由毛泽东亲自担任。这种特殊的行政规划,也给延安史学研究模式带来了深刻的影响。1946年春,北方大学在晋冀鲁豫边区成立,范文澜任校长。在范文澜的领导下,北方大学相继成立了历史小组和历史研究室,范文澜、刘大年分别任研究室正、副主任。可以说,北方大学历史研究室接续了中宣部历史组的研究任务。不久,北方大学与华北联合大学合并为华北大学,合并后的学校设有短训、师范、文学、研究四部。研究部下设八个研究室,其中的历史研究室基本为原北方大学的成员班底,仍由范文澜主管其事。1949年4月历史研究室由河北迁往北平,并于1950年5月划归中国科学院,改组为近代史研究所,“成为中国科学院名下第一个成建制的史学研究机构”[5]。1954年近代史研究所改为历史研究所第三所,范文澜、刘大年仍任正、副所长。可以说,延安一脉史学研究机构自中国革命史研究会始,历经马列学院历史研究室、马列研究院历史研究室、中央研究院历史研究室、中宣部历史组、北方大学历史研究室、华北大学历史研究室,再到中国科学院近代史研究所及历史研究所第三所的发展,可以说是延绵不断,且随着革命的胜利,延安一脉史学研究机构也从延安走向北平,更实现从史学界的边缘向中心的转变。更为重要的是,延安史学研究模式的影响也随着延安史学研究机构的壮大而扩大。

作为新中国最高的学术研究机构的中国科学院,成立于1949年11月,由郭沫若任院长。考察中国科学院的机构设置,不难发现,在某种程度上它即是延安史学建制的放大版。如中国科学院在管理上划归中宣部,陈伯达兼任中宣部副部长及中国科学院副院长。再如1953年成立的中国历史问题研究委员会,旨在解决各地历史教学中无法解决的问题。委员会共有11人①,陈伯达由毛泽东亲自指定任委员会主任,“当时陈伯达的身份很奇特,他兼着中国科学院副院长一职,身为院长的郭沫若反而要接受他的领导”[6]91。也就是说,中国科学院并非独立的科学研究机构,它要随时听从中宣部之命进行研究。

新中国成立后对延安一脉史学研究机构的接受及整改使延安的史学建制及史学研究模式得以壮大,对新中国的史学研究的发展有着深刻的影响。首先,延安史学研究机构将延安的史学研究纳入现代学术的建制之中,成为史学研究的重要依托,并使其逐渐走向专业化、职业化和组织化,其成效是显而易见的。其次,随着革命的胜利,延安的史学研究机构也走出延安,走向华北,最终扎根北京,这不仅使延安史学研究机构得以壮大,而且使延安史学模式从史学界的边缘走向中心,更改了史学界的学术版图。再次,延安史学模式有着极其强烈的现实关怀,同时兼具学术与意识形态的双重指引。一方面延安史学模式对社会和政治问题十分敏感,其著作更注重历史作品的通俗化与革命化,拟受众群体为党的干部、普通民众而非专业史学家,故能通过对现实的社会问题的迅速反应来影响历史发展的进程。延安时期是中共党史上极其重要的时期[7],延安的史学研究也为马克思主义中国化做出重要贡献。另一方面,过分追求史学的致用性,忽视史学的求真性,使史学研究的真实性、独立性大打折扣,其研究成果颇受指摘与非议。以范文澜编著的《中国通史简编》为例,有的学者评价其“完全是以一个普通党员的身份接受党分配的工作,而不是以专家身份搞什么‘名山事业’”[3]143。更有史学家在分析范文澜时说他“到延安不久,即扮演起马克思主义经师的角色”,先是为毛泽东关于中国封建制度“始自周秦作笺解”,然后又为“新民主主义文化论提证明”,形成的是一种“屈从权威的经生心习”[8]449-450。学术研究与政治、意识形态关系的凸显导致学术媚俗情状的出现。

二、对国统区一脉史学研究机构的接收与整改

新中国成立后唯物史观派对国统区的史学研究机构、团体进行了接收,它们是“国立中央研究院历史语言研究所”(以下简称史语所)、“国立北平研究院史学研究所”(以下简称史学所)、“中国史学会(1943年成立)”及南京国史馆。史语所和史学所作为民国时期两个国家级综合科研机构的下属机构,其成立标志着近代史学研究体制化进程的基本完成,代表着国民党统治时期史学的发展水平;1943年成立的中国史学会,涵盖了史语所和史学所等机构的重要成员,包括顾颉刚、徐炳昶、傅斯年、陈寅恪、金毓黻等等[9]867,成为当时全国性的史学研究团体;南京国史馆则是作为北洋军阀政府和国民党政府中央系统档案的中心,是研究1911—1949年历史的资料宝库。因此,对上述史学研究机构、团体及其学人的接收与整改是新中国成立后史学界的头等大事。

史语所所属的中央研究院在1927年筹设时虽为中华民国大学院的附属机关之一,但在正式成立前已通过法律条例改为独立机关,保证了中央研究院纯粹的学术研究机构的性质。故史语所在建所之初便以摒弃政治与意识形态因素为职责,追求历史学的专业化与学院化。这正是与延安史学模式大异其趣之处。史语所在傅斯年“历史学只是史料学”观念的影响下,从建立之初就申明要摒弃材料之外的“历史哲学或语言泛想”,坚持“一分材料出一分货”,主张通过扩张研究材料,扩充研究工具,来实现所谓科学、客观的历史研究的目的。同时致力于培养“上穷碧落下黄泉,动手动脚找东西”的现代史学家,这些史学家要以“证而不疏”“于材料之外一点也不越过去说”的治史态度将“历史学语言学建设得和生物学地质学”等自然科学同样的科学[10]3-10。可以说,以史语所为代表的史料学派很大程度上代表着新中国成立前史学界的主流思潮。随着国民党的败退,1948年底傅斯年将史语所迁至台湾。新中国成立后唯物史观派接收重点是图书资料及没有南下的史语所学人。史语所的图书史料整理处被中国科学院接收,为新中国成立后史学的发展奠定了一定的史料基础。留下的史学所学人,如陈寅恪、夏鼐等,在新中国成立后则根据自身研究方向被划归至不同的研究部门继续自己的研究。中国科学院近代史研究所的研究人员除“在资料搜集整理方面集体协作”外,更多的是“依自己兴趣从事个人专题研究”,这正是“史语所一脉史学的潜在影响”[5]。

与中央研究院同属民国时期国家级别科研单位的北平研究院,是“民国时期全国最高的两所学术机关”之一[11],其下属的史学所及其学人在1949年亦被中国科学院接收,学人的个人研究进程也没有被打断。以原史学所所长徐旭生为例,新中国成立前,徐旭生已通过《中国古史的传说时代》一书为我国古史传说的研究创立一个新的体系;新中国成立后,徐旭生任职于中国科学院考古研究所,继续为中国的考古、古史研究与重建事业发光发热。他通过地下发掘的考古材料,对夏文化问题的探索尽了推进之力并立下了开创之功[12]。可以说,徐旭生的研究并没有因新政权的建立而被打断,而是一直向前推进,这正是北平研究院史学研究所被并入中国科学院后研究工作继续进行的一个缩影。

1943年成立的全国性的专业史学研究团体——中国史学会,创建之时略显仓促,存在着“与延安方面重视史学相抗衡”的动机,且由于“政治动荡和经济崩溃,学人不得不为生存与生计奔波,无暇顾及学术研究和学术团体的活动”,故“总的来说,该会没有太大的作为”,颇有雷声大、雨点小之嫌[4]173、176。此即中国史学会成立时的背景,还不等其有突出的作为,史学界已“换了人间”。相较之下,1949年7月筹划创办的中国史学会,是“新中国成立前夕建立的社会科学界全国性学术团体之一”,原名中国新史学研究会,新史学即是指以马克思主义唯物史观为指导的史学研究。1951年中国史学会正式成立,郭沫若、吴玉章、范文澜分别任正、副主席,基本实现了20世纪20年代末朱希祖创办中国史学会时提出的三种动机:一是要打破孤独讲学的旧习,二是打破了专靠学校来讲史学的旧习,三是打破史学为政治的附属品,而为社会的独立事业。也将20世纪20年代陈训慈呼吁创建史学会时提出的史学会的主要任务付诸实施,即“整理旧史,编订新书,探险考察,保存古物,组织图书馆博览室,参与近史”等等[4]132-133,141。1951年成立的中国史学会真正成为一个全国性的史学研究机构,区别于20年代末相继成立后来又不了了之的南、北中国史学会以及40年代仓促创办、无甚作为的中国史学会,为此后新中国史学的发展做出了重大的贡献。

南京解放后,史学界的当务之急是对南京国史馆的接收。位于南京的国史馆,曾经保存有清朝末期、北洋军阀政府统治时期、国民党政府统治时期少数机关的部分档案。南京解放后,为将国民党崩溃时遗留下来的各机关档案集中保管整理,先成立了档案组,1951年又在此基础上成立了南京史料整理处,隶属于中国科学院近代史研究所。南京史料整理处成立之时便以“搜集和整理旧政权的档案,从档案中编选近代史和现代史的资料”为职责,其后“又陆续从南京各机关和外地接收了很多档案”,遂成为清末、北洋军阀政府和国民党政府三个时期的档案资料中心,为近代史研究者的资料宝库,更为新中国成立后《中国近代史资料丛刊》的编写提供了坚实的史料基础[13]。

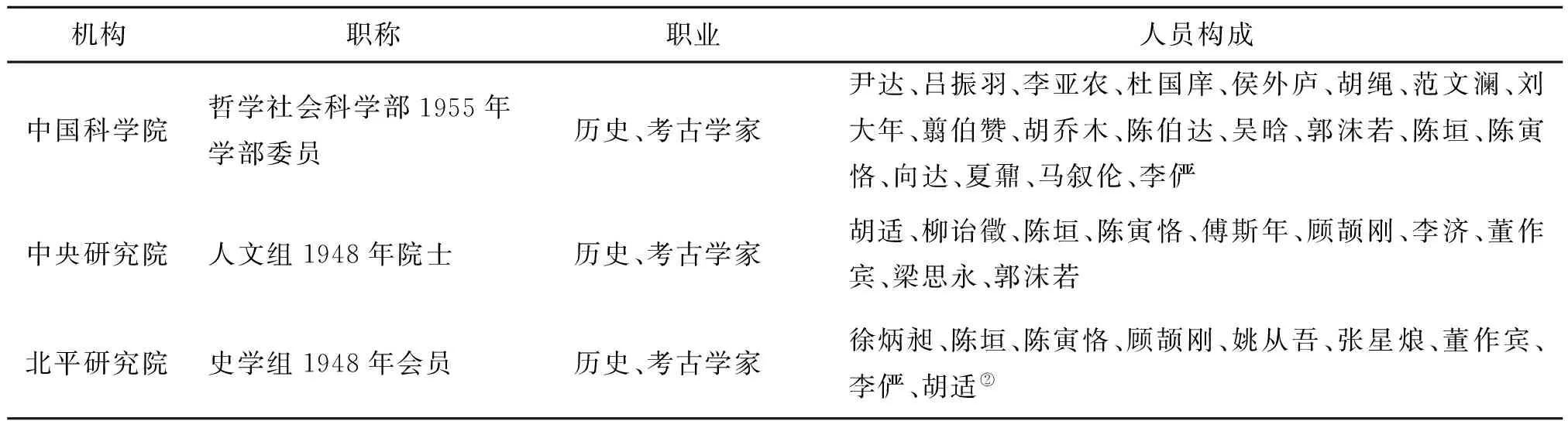

新中国成立后,唯物史观派对史语所、史学所、中国史学会及南京国史馆的接收及整改,稳固了唯物史观派在史学界的中心地位。史语所与史学所坚持的扩张史料及史料考证的治史路子与强调以马克思主义为理论指导的唯物史观派可谓格格不入。故它们的学术脉络只能以一种“潜流”的姿态存续下来,不仅学术研究所依托的研究机构及团体纷纷被新的史学研究机构所取代,而且众学人的学术地位也一落千丈,从史坛的领头羊变为无名小卒;考证学也不再被“估价为无限有效的东西”,马克思主义史学家把它归附到“辩证唯物主义与历史唯物主义原则之下,构成一个有力的战略据点”,在不抹杀其地位的基础上对其持批判的态度[14]9。上述现象在1948年中央研究院、北平研究院评选出的院士、会员名单与1955年中国科学院哲学社会科学部学部委员的人员构成上有较为明显的变化。院士、会员与学部委员的评选虽相隔七年,但人员构成却大不相同,为直观感受其变化,兹将其中历史、考古学家的名单做一汇总,具体见表1。

表1 中国科学院哲学社会科学部学部委员人员构成上的变化

由表1可直观看出,院士、会员的重合率高达50%,显示出两个机构学术评定标准相差不大,学术志趣亦相类;而在历史、考古领域的19位学部委员中,曾经的院士、会员分别占3位,一批马克思主义史学家甚至一部分党政干部当选为学部委员③,人员构成的变化折射出史学界的巨大变化。这一方面与唯物史观派政治上的成功相关,唯物史观派政治上的成功又抬升了其学理上的地位,这种心理上的变化使马克思主义史学家的当选变得理所当然。另一方面与相关评定标准有关,学部委员的评选有学术和政治两项指标,即“学术水平较高,在本门学科中较有声望;政治上无现行反革命嫌疑的人,拥护共产党,拥护社会主义”。两者中,政治标准是硬性的,且是学术标准的前提[15]350。这就导致学部委员在评选过程中容易掺杂进意识形态的色彩。相较之下,1948年院士的评选标准除学术贡献外,还规定曾出任伪职者不得入选,唯一的政治标准是基于爱国主义的原则;北平研究院虽由于会员中存在“当然会员”及推选仓促而饱受非议,但推举会员所根据的同样是学术成果及对科学事业的贡献。

三、结语

新中国成立后唯物史观派对旧史学研究机构的接收与整改,传承了原延安一脉的史学建制,整合了原国统区一脉的史学研究机构、团体及学人,形成了新中国成立后新的史学建制。新的史学建制有如下特点:首先,马克思主义唯物史观成为各史学研究机构及团体成立的理论前提。在中国新史学的建设中,史学研究者对“辩证唯物主义与历史唯物主义原则的掌握与运用”是“首要的”,“起着决定作用的”[14]3。毫不夸张地说,新中国成立后的唯物史观派史学已经成为史学界的风向标、一股无法抵挡的潮流,席卷史学界的各个角落。其次,马克思主义史学家无可置疑地成为史学界的领导者,掌握着大小史学研究机构及团体的话语权,原国统区一脉史学工作者则处于失声状态。如民国时期古史辨派的主将顾颉刚,新中国成立后在历史研究所第一所工作时,处处受制于第一所副所长尹达,而尹达在新中国成立前只是个名不见经传的学人。再次,新中国成立后史学界的领导者,许多是集学术研究与党政干部于一身,如陈伯达、郭沫若、胡乔木、杜国庠、吴晗等,他们一方面是有所成就的史学家,另一方面又是国家意识形态部门的重要组成人员。新中国成立后他们或主动或被动牵涉进各类政治运动中,致使历史研究被政治裹挟、屈从意识形态权威。另外,原供职于史语所、史学所及前中国科学院的众多研究人员,在新中国成立后,大多必须接受思想改造,参与一些集体性的史料搜集与编纂工作。最后,史学研究者兼顾意识形态宣传者与研究人员的双重身份,不仅与现代史学研究者职业化、规范化、专业化的从业要求相悖,而且挑战了历史学作为一门学科的独立地位,还与19世纪以来的西方近代史学及20世纪以来的中国近代史学发展的潮流相背离。总之,新中国成立后唯物史观派致力于创建新的史学建制,其努力是多方面的,对旧史学研究机构及团体进行接收及整改即是众多努力中的一种。史学研究机构及团体的变迁所体现出的新史学建制的特征却值得研究者研究与深思。

注释:

① 即陈伯达、郭沫若、范文澜、吴玉章、胡绳、杜国庠、吕振羽、翦伯赞、侯外庐、刘大年及尹达,为清一色的马克思主义史学家。具体参见刘大年:《<历史研究>的创刊与“百家争鸣”方针的提出》,《历史研究》1986年第4期。

② 胡适在会员评选时被分到了文艺组,但胡适的主要成就在历史学领域,故将其列于此;而汤用彤的主要贡献在哲学领域,但位列史学组,故将其删去,以方便做比较研究。

③ 如郭沫若、尹达、吕振羽、李亚农、杜国庠、侯外庐、胡绳、范文澜、刘大年、翦伯赞、胡乔木、陈伯达等人。

参考文献:

[1] 王学典.近五十年的中国历史学[J].历史研究,2004,(1):165-190.

[2] 张培森.张闻天在1935—1938(年谱)[M].北京:中共党史出版社,1997.

[3] 温济泽,等.延安中央研究院回忆录[M].长沙:湖南人民出版社,1984.

[4] 桑兵.晚清民国的学人与学术[M].北京:中华书局,2008.

[5] 赵庆云.论一九五〇年代中科院近代史研究所的学术研究[J].思与言,2010,48(2):1-48.

[6] 陆键东.陈寅恪的最后二十年(修订本)[M].北京:三联书店,2013.

[7] 高慧娟,任晓伟.国外学者关于延安时期中共党史研究的重要观点评析[J].信阳师范学院学报(哲学社会科学版),2011,31(1):136-140.

[8] 许冠三.新史学九十年[M].长沙:岳麓书社,2003.

[9] 王学典.20世纪中国史学编年(1900—1949)(下册)[M].北京:商务印书馆,2014.

[10] 傅斯年.历史语言研究所工作之旨趣[C]//历史语言研究所集刊(第1册).北京:中华书局,1987.

[11] 张培富,夏文华.北平研究院第一届会员分析——兼与中央研究院首届院士比较[J].华中师范大学学报,2013,52(4):131-138.

[12] 黄石林.徐旭生先生在历史学上的贡献[J].考古,1981,(4):383-384

[13] 王可风.南京史料整理处对历史档案的搜集整理和利用[J].历史研究,1958,(7):84-89.

[14] 赵俪生.赵俪生文集(第1卷)[M].兰州:兰州大学出版社,2002.

[15] 谢泳.逝去的年代——中国自由知识分子的命运(修订本)[M].福州:福建教育出版社,2013.

(责任编辑:吉家友)

收稿日期:2016-05-08

基金项目:山东省社会科学规划研究项目(11FZS019)

作者简介:陈闯(1990—),女,河南唐河人,博士研究生,研究方向为 20世纪后半期马克思主义史学思潮。

中图分类号:K27

文献标志码:A

文章编号:1003-0964(2016)04-0132-05

The Reception and Rectification of the Historians by the Historical Material School after 1949——A Case Study of History Research Institution and Community

CHEN Chuang

(Advanced Institute of Confucian Studies, Shandong University, Ji'nan 250100, China)

Abstract:The historical material school becomes the center of the history circle after 1949, and it is committed to the transformation of the old historical research institutions and creates a new research system. On one hand, the Historical Material School inherits Yan'an's characteristics, making the Yan'an mode to the whole country; on the other hand, historical material school's reception and rectification of the history research institutions of the district ruled by Kuomintang, mainly relates to the history language institute, the history research institute and the chinese history association.

Key words:historical material school; Yan'an; district ruled by Kuomintang; historical research institute and groups