英语主流诗学与仓央嘉措诗歌英译

——基于韵律的考察

荣立宇

英语主流诗学与仓央嘉措诗歌英译

——基于韵律的考察

荣立宇

(天津师范大学外国语学院,天津 300387;天津外国语大学中央文献翻译研究基地,天津 300204)

[摘要]翻译操纵学派认为,意识形态、赞助人、主流诗学等构成文学翻译的制约因素。基于韵律考察英语主流诗学对于仓央嘉措诗歌英译的影响,可以发现不同时期英诗韵律在诗歌翻译中的使用情况,从而彰显出主流诗学与文学翻译之间的密切、复杂关联。

[关键词]仓央嘉措;主流诗学;韵律;诗歌翻译

1.0 引言

翻译操纵学派的代表人物勒菲弗尔(Andre Lefevere)认为,译入语社会中的意识形态、赞助人、主流诗学(ideology, patronage and dominant poetics)构成制约文学翻译的重要因素。其中主流诗学指“在特定的历史时期和社会文化中,占主导地位的文学样式、题材和艺术手法等”(朱徽,2009:180)。在不同时代和文化中,译诗是否符合译入语主流文学规范,对于不懂原文的译诗读者来说,是他们接受和评价译诗的基本依据。本文拟从韵律的角度考察20世纪英语主流诗学对于仓央嘉措诗歌英译的影响。

2.0 仓央嘉措诗歌英译概况

自20世纪初(1906年),早期的一些西方藏学家开始在藏学著作中对仓央嘉措诗歌进行介绍,到1930年代于道泉教授汉、藏、英对照本的问世与流布西方,从惠格姆创译本的出现使得仓央嘉措诗歌与英语诗歌创作发生关联到保罗·威廉姆斯与内森·希尔&托比·费译诗对于藏族“谐”体民歌形制的再现,仓央嘉措诗歌的英译历程已经走过了一个世纪有余的光阴。大体说来,仓央嘉措诗歌英译是沿着藏学家在藏学领域的著述翻译与诗人在文学世界的介绍说项两条主要脉络进行的。

一百年来,仓央嘉措诗歌英译经历了三个阶段:第一阶段(1906-1930年),仓央嘉措诗歌英译的滥觞阶段,译者多为英国早期带有殖民者身份特征的藏学家,他们的译诗多出现在藏学著作的相关章节或是附录中;第二阶段(1930-1969年),仓央嘉措诗歌英译的初步发展阶段,其特征为译者身份局限于西方的藏学家,仓央嘉措诗歌的全译本、单行本开始出现,翻译与藏学研究密切相关;第三阶段(1969年至今),仓央嘉措诗歌英译的进一步发展阶段,表现为更多译本的涌现,译者身份的多样化,诗人翻译家开始涉足其间,仓央嘉措诗歌翻译与英语诗歌创作开始发生关联构成此一阶段的特征。

从目前掌握的资料看,仓央嘉措诗歌最早的英译本可以追溯到1906年。这一年,英国人威廉·奥康纳(William Frederick O’Connor)的著作《西藏民间故事》(FolkTalesfromTibet,withIllustrationsbyaTibetanArtistandSomeVersesfromTibetanLove-songs)出版,书中作者翻译了仓央嘉措诗歌共4首。1930年代,随着于道泉著作《第六代达赖喇嘛仓洋嘉错情歌》(1930)出版并流布西方,仓央嘉措诗歌开始为更多的西方学者、诗人所关注,对仓央嘉措诗歌的英译尝试也称得上常译常新。截至目前,英语世界里比较重要的译本已有15个之多。这些译本的具体情况见表1及说明。

表1 仓央嘉措诗歌英译本一览(按出版时间先后顺序排列)

仓央嘉措诗歌在英语世界的译介是沿着两条脉络进行的,其一,在期刊上发表,或以单行本问世的仓央嘉措诗歌英译,如上表所呈现者,这些译诗比较成规模,多为全译,偶有选译与节译。其二,在西方藏学家著作中出现的仓央嘉措诗歌英译,在介绍六世达赖的篇幅中它们似乎必不可少。这些翻译往往是不成规模的零散翻译。但出现的时间早,可追溯到1906年,而且这条脉络一直延续至今。

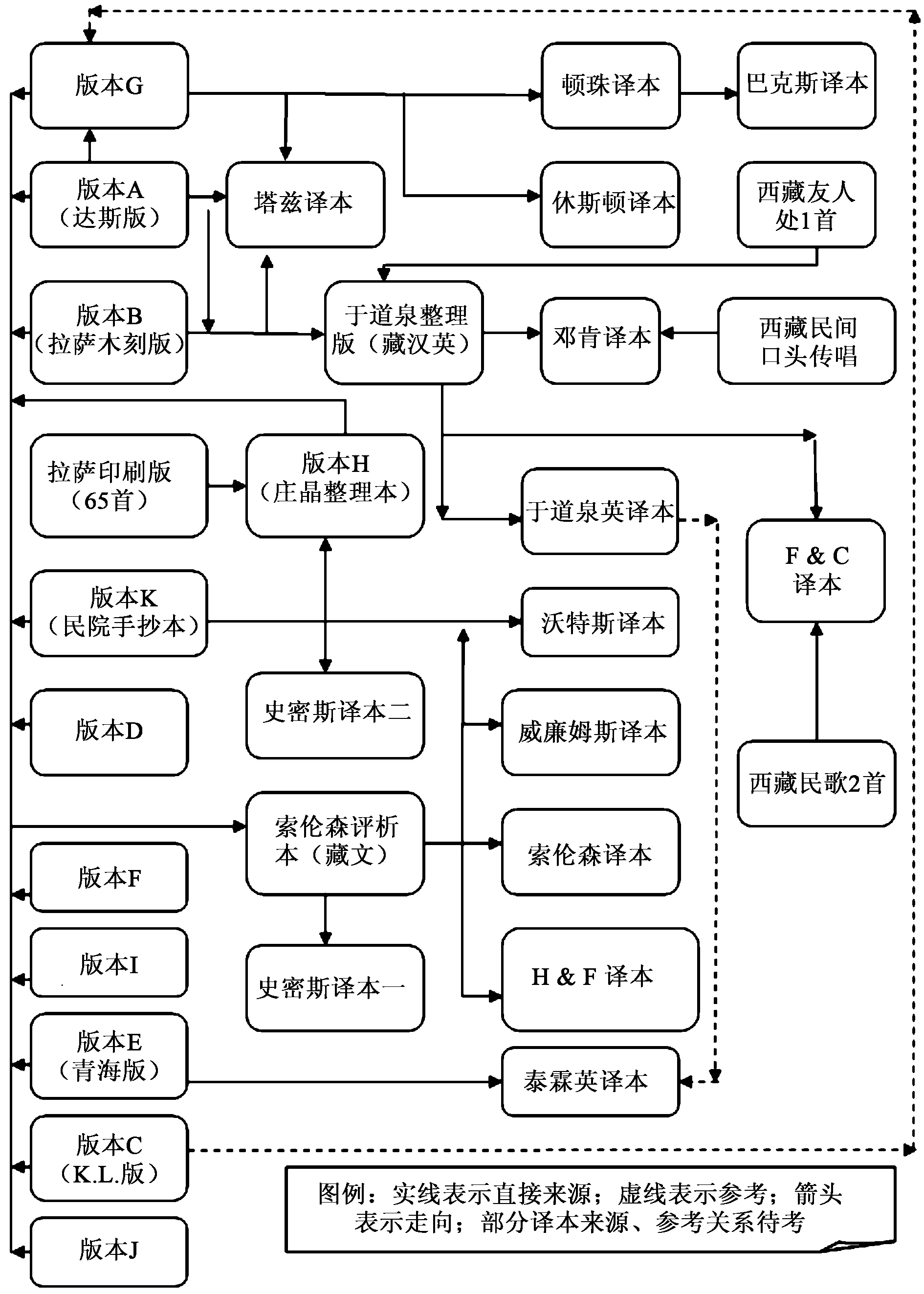

仅以第一条脉络生成的主要译本而论,这15个译本之间呈现出繁琐复杂的源流谱系关系,现将它们之间的生成脉络,制成下表,以示说明。

图1 仓央嘉措诗歌英译本谱系图

如谱系图所示,于道泉整理本综合了A、B两个藏文版本,另从西藏友人处收录一首①,构成于道泉英译的依据;塔兹译本所据底本为版本A、B、C,泰霖英译则以版本E(青海版)为底本,同时参考了于道泉整理本。邓肯译本中绝大部分诗歌来自藏地民间的口头传唱,同时参考了一些词典和书籍,对此在翻译“引言”中有所交代。(Duncan,1961:7)从诗歌选择与排序来看,邓肯译本与于道泉整理本完全一致,这说明邓译与于译之间存在参照关系。

庄晶整理本来源有二:一、出自拉萨出版社的印本,此印本的题目与内容均与版本B相同,只是缺少一首诗歌(索伦森评析本中的第47首);二、中央民族学院手抄本,即版本K;索伦森评析本在11个藏文版本的基础上整理得来,成为自己以及威廉姆斯英译的底本,沃特斯译本以庄晶整理本为底本,同时参考了索伦森的评析本;巴克斯译本没有参照索伦森的评析本,它主要以顿珠译本为依据,但似乎综合了其他诸家的翻译。部分译诗难以确定其源诗,索伦森评析本第49首诗在他的译本中翻译了两次。

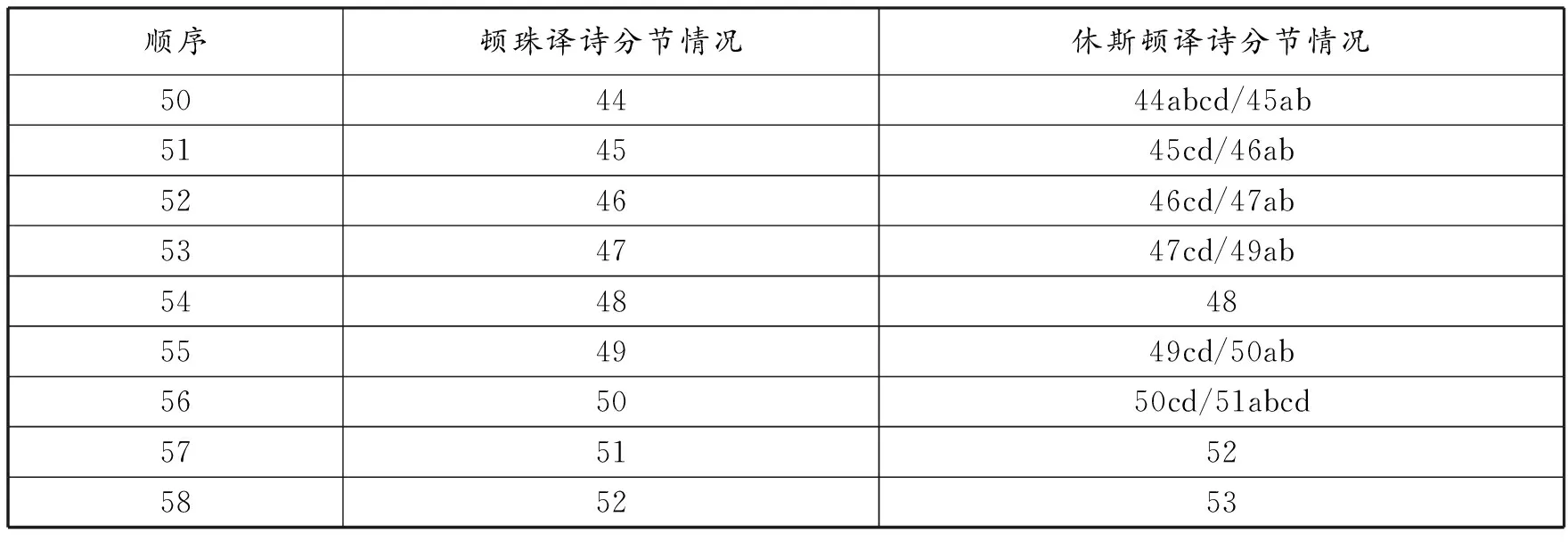

根据沃特斯的研究,顿珠与休斯顿译诗所据底本同源,但是在第50-56首诗歌分节方面后者与前者有一定出入。如仓央嘉措诗歌第56首②,顿珠版本中为第50首,对应休斯顿版本第50首cd(3,4句)与51首abcd(1-4句),具体情况见下表。

表2 顿珠与休斯顿译诗分节对照③

由上表可见,两人的译作在分节方面存在差异,这反映了他们对仓央嘉措诗歌木刻版中不分节的诗句进行分节的不同尝试。事实上,整体而言,两人的分节还是大同小异的。上列只是小异,其它部分两个译本分节基本相同。此外,根据笔者考证,沃特斯研究存在着两处问题:一、顿珠与休斯顿译诗所据底本未必同一,前者以达斯本为底本,包括诗歌凡59首,后者收入诗歌共53首,为拉萨本与达斯本收录诗歌之交集,其底部很可能为版本C,即Kalzang Lhundrup版;二、上表中的最后两栏存在问题,休斯顿译本第52、53两首对应者应是顿珠译本第58、59,而非第51、52首。

沃特斯译本包括诗歌共120首,其中前66首以索伦森评析本为底本翻译,后面的54首则来自译本K。菲尔兹&卡迪罗译本在于道泉整理本的基础上添加了两首民间公认的仓央嘉措诗歌。威廉姆斯译本以索伦森评析本为底本,但有一两处与索氏版本有出入,具体见“赏析注释部分”(Notes for Appreciation)。史密斯译本二收录诗歌460首,其底本为中央民院手抄本无疑,史密斯译本一收录诗歌66首,很有可能是以索伦森评析本为底本。

3.0 仓央嘉措诗歌英译本用韵情况考察

诗与韵本无必然关系。“总观韵在欧洲的历史,它的兴衰有一半取决于当时的风尚。”(朱光潜,2011:178-179)考察英语诗歌用韵的情况,我们发现古英诗并无韵律(这里指脚韵)可言。韵对英诗是舶来品,出自东方,经由匈奴传至欧洲,先后进入意大利、法国、英国等地并产生影响。英语拥有源远流长的诗歌传统,其中韵律的使用几经沉浮、几度变迁。

在古英语时期(1100年以前),英语诗歌中已有头韵(alliteration)存在。英语史诗《贝奥武甫》(Beowulf)堪称著例。此后头韵体一度衰微,虽于14世纪有过短暂复兴,终于16世纪以后再度衰落,沦落成为诗歌创作的明日黄花。尽管如此,头韵作为一种修辞手段保留了下来,并且不时出现在历代英语诗歌的创作之中。

取头韵体而代之的是尾韵。尾韵较之头韵的出现时间较晚,但却一度成为英语诗歌特别是英语格律诗的重要形式因素,从13世纪的英语民谣体到英雄偶句体,从乔叟七行诗到斯宾塞九行诗,从三行诗体到十四行诗,大都讲求尾韵韵式。

无韵体(又称素体)出现时间更晚一些。16世纪时候,萨里伯爵(The Earl of Surrey,1517-1547)翻译罗马诗人维吉尔(Virgil)的史诗《埃涅阿斯纪》(Aeneid),采用不押韵的五音步抑扬格,是为英语诗歌无韵体之滥觞。无韵体接近日常英语的节奏,伸缩性大,更加适合诗人创作时的自由驰骋和充分发挥,因此受到Shakespeare, Milton, Wordsworth, Coleridge, Byron, Shelley, Keats, T. S. Eliot等著名诗人的青睐,遂成为英语诗歌中最为常见的诗体之一。

英诗的音韵格律在赋予英诗乐感和谐的同时,也构成对诗人表情达意的一定束缚,格律诗中诸多出格、破格、变格的出现便是这种束缚与诗人表达冲突不可调和的表现。由于早期诗人所要表达的思想相对简单,他们尚可以在格律的框架内左右逢源、游刃有余。然而,随着时代的变迁,社会的发展,置身于三千大千世界的诗人所要表达的思想感情也日益繁复化,此时格律的框架对于诗人表达的桎梏也变得越来越难以容忍,正是在这样的背景之下,彻底打破格律的自由体诗应运而来。

自由体诗打破了格律的桎梏,为后来诗人的创作提供了天马行空自由驰骋的空间。然而,一个不容忽视的事实却是,自由体诗对于韵律的舍弃远不如它对于节奏的打破那般彻底,事实上,自由体诗中也并未杜绝韵式的出现,只不过韵式的规则大不如前罢了。19世纪下半叶以来,特别是整个20世纪,随着自由体诗成为英语诗歌的主流,诗歌创作不追求押韵也成为英语诗学的重要方面。用王宝童先生的话说,就是“20世纪的英语诗,越来越不把韵当回事”。(2002:59)

当然,在不同时期的风尚之外,韵在英语诗歌传统中的沉浮起落还有语言发展变化方面的原因,并构成押韵风尚的前提条件。PrincetonEncyclopediaofEnglishPoetryandPoetics胪列了英诗用韵的四个阶段,特别强调了诗韵与语音发展之间的密切关联。

一、古英语(Old English)时期(公元1100年以前),由于单词重音都在词首,英诗押韵难,故头韵或同声韵盛行。二、中古英语(Middle English)时期(1150-1500),押韵较易,尾韵盛,头韵衰。三、早期现代英语(Early Modern English)时期(约1500-1750),语音大演变(great sound shift)使押韵更容易,产生了韵式严格的sonnet诗体。四、后期现代英语(Late Modern English)时期(约1830至今),随着中产阶级发音的出现并成为普遍接受的标准,押韵又变得困难,为诗者越来越多地使用不完全韵以作弥补,并且最终出现了不押韵的自由诗(free verse)。(Preminger et al.,1974:709)

鉴于此,王宝童先生(2002:62)归结说,“中古英语和早期现代英语较易押韵,因而那时尚诗韵;现代英语在其发展阶段上对韵的适应性降低了,于是诗韵暗弱。”这是英语诗韵风尚在语言学研究层面的解释,值得我们重视。

仓央嘉措诗歌英译经历了百年有余的历史,其间诞生的译本对于韵律的处理与不同时期英语主流诗学对于韵律的抑扬有着重要的联系。结合具体的历史背景来考察仓央嘉措诗歌诸多英译版本的用韵情况,这种联系变得一目了然。

在仓央嘉措诗歌英译的第一个阶段(1906-1930年),早期藏学家——如奥康纳、贝尔等——的译文无独有偶,均赋予了译诗一定的韵式,这充分说明了早期藏学家在各自著作中以诗译诗的努力和尝试。虽然自19世纪后半叶以来,特别是20世纪20年代西方现代派诗歌运动式微以来,英美诗坛打破了格律诗一统天下的局面,英语主流诗学不再追求格律和用韵,但是在这些藏学家眼中,韵律似乎仍是英语诗歌重要的体裁区别标识。

仓央嘉措诗歌英译的第二个阶段(1930-1969年),无论是国内的于道泉译本,抑或是海外的邓肯译诗,都可以归为以学术研究为目的的翻译。前者强调译文的信高于雅,译诗无韵可言;后者以11个英语音节——大约相当于5个音步——对应6个藏语音节,在节奏方面颇多考量,对诗歌韵式较少关注。前者仿佛与英美诗坛主流诗学心有灵犀,而后者则可谓是对英美诗坛主流诗学的拈花微笑。

仓央嘉措诗歌英译的第三个阶段(1969年至今),大量的英译本不断涌现,译者身份也日趋多样化,译诗在英语世界逐渐发生影响,读者日众。从译诗韵律的使用情况来考量,多数译本表现出了去节奏、去韵律的趋势,即使押韵,也大多随缘适意,而绝非刻意强求,参见下表。

表3 仓央嘉措诗歌英译本格律统计(“+”表示有,“-”表示无)

由上表可见,此一阶段仓央嘉措诗歌英译本以不押韵或随缘押韵为主要形式特征。综观于道泉以来的仓央嘉措诗歌英译本,不押韵或随缘押韵堪称主要特征。这无疑是受到了20世纪20年代以来英美主流诗学摆脱格律一统局面、不追求押韵成为风尚的影响。与此形成鲜明对照的是,21世纪初问世的国人(藏族)英译本还在追求密集、刻意押韵的事实,其中不乏译者个人译诗观念的影响,也从侧面折射出译者对海外英语主流诗学倾向的不够敏感。

4.0 结语

综上,20世纪以降,韵律在英语诗歌中的标志性地位与重要性日趋下降。与之相应,1906年以来的仓央嘉措诗歌英译也呈现出渐次摆脱英诗韵律束缚的趋势,由最初西方藏学家零星翻译仓央嘉措诗歌时有意识使用韵脚到后来译者对于英诗韵脚使用的随机随缘,这反映了译入语主流诗学对于仓央嘉措诗歌英译的重要影响。然而,通过以上分析,我们也不难发现,英诗韵律与英语诗歌之间的密切关联在很多西方译者甚至是非西方英语使用者心目中的地位还是根深蒂固的,他们即使在诗歌主流呈现出去韵的大背景下,还一直坚守着对于韵脚重要性的执着,这些则可以看作是不同译者在各自译诗过程中呈现出的彼此相异其趣的诗学考量与美学追求。

注释:

① 为于道泉整理本的最后一首。

② 本研究中涉及的仓央嘉措诗歌标号,若无专门说明,则为Sorensen(1990)整理评析本的标号,特此说明。

③ 此处只列出分节处不同者,相同者略。参看Waters. G. R,LoveSongsoftheSixthDalaiLama,Buffalo,White Pine Press,2007年第75页。

参考文献

[1] Duncan, M. H.LoveSongsandProverbsofTibet[M]. London: The Mitre Press, 1961.

[2] Preminger, A. et al.PrincetonEncyclopediaofPoetryandPoetics[M]. Princeton: PUP, 1974.

[3] Sorensen, P. K.DivinitySecularized:AnInquiryintotheNatureandformoftheSongsAscribedtotheSixthDalaiLama[M]. Wien: Arbeitskreis für Tibetische und Buddhsistische Studien, Universität Wien, 1990.

[4] Waters. G. R.LoveSongsoftheSixthDalaiLama[M]. Buffalo, New York: White Pine Press, 2007.

[5] 王宝童. 关于英语诗用韵的思考[J]. 外国语,2002,(2):59-65.

[6] 于道泉. 第六代达赖喇嘛仓洋嘉错情歌[M]. 北平:国立中央研究院历史语言研究所单刊甲种之五,1930.

[7] 朱徽. 中国诗歌在英语世界——英美译家汉诗翻译研究[M]. 上海:上海外语教育出版社,2009.

[8] 朱光潜. 诗论[M]. 南京:江苏文艺出版社,2011.

DOI:10.16482/j.sdwy37-1026.2016-03-013 10.16482/j.sdwy37-1026.2016-03-014

收稿日期:2014-12-13

基金项目:本文为2014年度教育部人文社会科学研究青年基金项目“仓央嘉措诗歌研究:译介、传播与比较”(项目编号:14YJC740075)、天津市2015年度哲学社会科学规划课题重点项目“汉诗英译风格流派研究”(项目编号:TJWW15-006)、天津师范大学2015年博士基金项目“《人间词话》英译对比研究”(项目编号:52WW1509)的阶段性研究成果。

作者简介:荣立宇(1980- ),男,汉族,河北廊坊人,文学博士,天津师范大学外国语学院讲师,天津外国语大学中央文献翻译研究基地客座研究员。研究方向:典籍翻译与翻译批评。

[中图分类号]I046

[文献标识码]A

[文献编号]1002-2643(2016)03-0101-07

English Dominant Poetics and English Translations of Tsangsyangs Gyatso’s Poems:In the Perspective of Rhyme

RONG Li-yü

(School of Foreign Languages, Tianjin Normal University, Tianjin 300387, China;The Central Literature Translation Research Base, Tianjin Foreign Studies University, Tianjin 300204, China)

Abstract:The manipulation school of translation studies argues that ideology, patronage, and dominant poetics constitute influential factors to literary translation. A survey of the influence of dominant poetics on English translations of Tsangsyangs Gyatso’s poems in the perspective of rhyme will reveal the rhyme adoption in poetry translation in different periods, casting light on the close and complex relations between dominant poetics and literary translation.

Key words:Tsangsyangs Gyatso; dominant poetics; rhyme; poetry translation