名转动词的英汉认知对比研究

陈刚, 朱小美, 张梅

名转动词的英汉认知对比研究

陈刚1, 朱小美1, 张梅2

(1.安徽大学 外语学院, 安徽 合肥230601; 2.中国人民银行宣城中心支行,安徽 宣城242000)

[摘要]以往的研究多从修辞效果、语义构建和转用机制等视角考察名转动词现象,没有充分描写和解释不同语言中名转动词的整体特征和使用倾向。本文基于语料分析和统计,对已有的语义分类进行细化,探讨英汉各类名转动词的使用分布,发现两种语言的使用倾向基本一致,这是认知共性在不同语言中的形式体现。同时也发现,在来源类、工具类名转动词的使用上以及名转动词做谓语方面,英汉存在某些差异。最后对上述发现做出解释。

[关键词]名转动词;英汉对比;语料;认知

1.0 引言

名转动词(denominal verb)是指名词用作动词的语言现象(Clark & Clark,1979:767)。英语和汉语中都存在名转动词,有些用法已固化,如“water the roses”、“mop the floor”、“漆门窗”、“锄地”、“网鱼”、“绳之以法”,而有些则是临时活用,如“Houdini one’s way out of a closet”、“guitar his way across the US”、“诚信被山寨,淘宝很抓狂”、“QQ音乐,音乐你的生活”等。

在传统上英语的名转动词被看作是一种通过零派生实现的构词。Patridge (1954:38) 认为英语名词与动词的相互转化既便捷又有效。早在1933年Jesperson就在其语法著作中提及了英语的名转动词。随后,这种现象开始受到学界的广泛重视。Clark & Clark(1979)根据语义将英语名转动词分为9类;Quirk等(1985)分析了英语名转动词和原生名词(parent noun)的语义关系。汉语名转动词的研究多从语义和修辞角度出发(于根元,1991;桂诗春,1995;周领顺,2001;冯广义,2004)。同时,有些研究从语用视角探讨名转动词的内在机制、语义建构与理解(高芳、徐盛桓,2000a,2000b),有些从认知上分析名转动词的产生机制(Dirven,1999;王冬梅,2001;王薇,2009),还有的研究将语料库和系统功能语言学相结合,发现英语各类名转动词在不同体裁中的使用规律(司显柱、郭小洁,2015)。

名转动词是词类转用,司显柱、郭小洁(2015:27)指出词语转类一般经历“偶用→常用→固定”之发展路径,从历时的角度看是一个连续统。他们的研究主张区分词类活用与兼类,并主要关注“偶用、常用”式(即活用词),而不考虑“固定”式(即兼类词,多被词典收录)。然而本文并不排斥固定式名转动词,原因如下:第一,Clark & Clark(1979)曾指出,创新名转动词(即活用词)和定型名转动词(即兼类词)分居连续统的两个极端,它们之间并无明显界限。这意味着,在语料分析时很难严格区分偶用、常用和固定,所以无法找到有效的语义区分标准。第二,由于词典编撰的滞后性,因此“是否被词典收录”也不适合作为严格的语言学标准来判断一个名转动词是否为固定式。“偶用、常用”和“固定”也可能因人而异或因语言社区而异。第三,目前语义固定的名转动词最初也是通过临时活用的语义创新发展而来,如名词“花心”,现在该词的动用频率极高,已成为语义稳定的固定式名转动词,如“你又花心了”,我们不能因其用法稳定而将其排斥在语料之外。最后,固定式名转动词的语义稳定性更能如实反映语言中的认知、文化等现象。所以,活用词和兼类词只是名转动词的两个发展阶段,它们之间没有严格的界限,因而都将纳入本文的考察范围。

总的来看,已有的研究为我们对名转动词的深入了解提供了大量的启发和借鉴,但仍然存在空白之处,例如没有借助丰富语料对英语和汉语名转动词的总体特点和规律进行详细的对比说明,因此无法从整体上发现同一现象在不同语言中具有何种表征。本研究将回答以下问题:英汉语中名转动词是否可再细化以便观察?英汉名转动词的使用频率是否存在共性和个性?这些共性和个性可能受到何种因素影响?本文将利用大量语料对英汉名转动词展开全面分析,尝试发现英汉之间的异同之处及其背后的语言和认知动因。

2.0 名词、动词的认知观察及名转动词的语义特征

2.1 认知视角下的名词和动词

在传统语法中名词常指称人、事物、地点等;动词常描述动作、行为、状态及事物变化等。名词和动词的划分以客观真值条件为依据,但事实上符合真值条件的“事物”和“动作”难以界定,从而导致词类划分的种种困惑(王文斌、王脉,2008)。认知语法认为语义是意象形成的过程,会受到识解操作方式如侧重(profile)/基体(base)、详细程度、相对突显等因素的影响,其中侧重/基体对意象的形成最为重要(Langacker,1987)。Croft & Cruse(2004:58)认为基体是“表达式所预设的知识或概念结构”,而侧重则是“该表达式所指称的事物,是在某个认知操作中注意力的集中点”。不同的表达式可表示相同的知识或概念结构,但由于它们在同一基体上的侧重不同,因而语义就有了差异。认知范畴观认为词类是抽象单位,名词侧重事体或事物,动词侧重过程关系(Langacker,1987)。事物和关系的语义结构在内容上并不存在泾渭分明的差别。语言表达式的差别是由于人们对同一概念内容或认知域采用不同的识解方式所致。认知语言学对名词和动词的解释为研究名转动词提供了新的启示,因此我们可以采用动态、识解、体验的方式研究名转动词。

2.2 名转动词的语义分类及扩展方式

Clark & Clark(1979:769-780)曾在语义上将名转动词分为位移动词、方位动词、持续动词、施事动词、目标动词、来源动词、工具动词、宾语动词以及杂类。例如(1):

(1)a. Jane blanketed the bed. (位移动词)

b. Kenneth kenneled the dog. (方位动词)

c. Julia summered in Paris. (持续动词)

d. John butchered the cow. (施事动词)

e. Edward powdered the aspirin. (目标动词)

f. piece the quilt together (来源动词)

g. John bicycled into town. (工具动词)

h. blackberry in the woods (宾语动词)

i. George smokes the pipe. (杂类)

在名词转用为动词时不仅存在词性变化也存在词义改变。名转动词主要通过两种方式扩展原有含义,即转喻和隐喻。“隐喻表示两个词的相似性,这两个词分别来自不同的语义域;转喻是取代或并置毗邻的词语,这两个词分属不同的位置,但在语义和视觉上被认为处于同一位置”(Sapir,1977:32)。在认知理论中Radden & Kövecses(1999)认为转喻是发生在同一认知模型中的认知操作,以一个概念实体为工具,为另一个概念实体提供心理可及。后者就是被转指的对象,它可以是事物,也可以是动作。以“stable”为例:

(2)John put the horse into the stable.

(3)John stabled the horse.

例(2)的“stable”是名词,表示“马厩”;而例(3)中“stable”用作动词,表示“将……放入马厩中”。Langacker(1987,2008)的认知语法可解释这两者的差异。如下图1a所示,“马厩”和“将……放入马厩中”都处于同一认知域,即“把某物放入某个封闭空间”,该认知域包括移动物(马)、目的地(马厩)以及它们之间的时间、空间关系。这种认知域是人们在与周围世界的互动过程中储存在记忆中的抽象域,是对相关事物与关系进行识解的基础。名词“stable”以此认知域的相关有界空间(图1b中虚线圈表示)的全部内容为基体,侧重该域中的目的地实体(图1b中粗线长方形表示),此域中其他要素,如移动物、移动物与目的地之间的时空关系等则被背景化。动词“stable”的基体是以同一个认知域的相同的有界空间为基体(图1c中虚线圈表示),但其侧重为该域中的事物和事物之间的时间、空间关系(图1c中加粗的图形和箭头表示)。这种现象被Langacker(2008:111)称为顺序扫描(sequential scanning),是对某一事件在时间层面的心理循迹(mental tracking)。

图1 名转动词“stable”的转喻机制

此外,隐喻也可促生名转动词。隐喻是用一种事物来理解和体验另一种事物(Lakoff & Johnson,1980:5),这两种事物的关联建立在“相似性”之上。如:

(4)我才不醋她呢。

当人们听到“醋”这个词项时,与该词相关的一系列概念会被激活,如醋的颜色、味道、功用等,见图2。这些知识构成了“醋”的源域(图2a虚线圈表示)。在“我才不醋她呢”中,大脑会结合语境锁定相关概念,即醋具有酸味,并将其投射到目的域中,类比产生“因嫉妒而内心酸楚”之义,并突显其表示过程的概念,同时隐退与这一动作过程相关的事物概念为背景,因此“醋”在句法上呈现为动词。

图2 名转动词“醋”的隐喻认知机制

然而,如果我们仅根据转喻和隐喻来对比英汉名转动词,那么很多细微现象将无法观察。因此对于隐喻式名转动词,本文根据原生名词的指称范围将其细分为5类:一、指物体类;二、指人类;三、指动物类;四、指身体部位类;五、指地点类。例如:

(5)指物体类

a. They screwed us for $ 60 in the end.

b. 不要坑人。

(6)指人类

a. We would stand on line and wait for hours, smiling and Uncle Tomming every time a doctor or a nurse passed by.

b. 他装了几十年孙子,现在孙子不下去了。

(7)指动物类

a. Her little brother apes her behavior.

b. 六指一下就草鸡了。

(8)指身体部位类

a. head a delegation

b. 光明正大,没什么背人的事。

(9)指地点类

a. Her last question completely floored me.

b. 丈夫耐不住寂寞,与别人花前月下去了。

3.0 语料数据

3.1数据收集

本文共收集1397个英语名转动词和298个汉语名转动词。英汉语料主要来自:(1)已有的学术文献;(2)文学作品,如老舍的《四世同堂》、钱钟书的《围城》、周立波的《山乡巨变》等;(3)日常搜集的语例,如“大学生了吗?”(某娱乐节目名称)、“我们还能孩子多久”(歌名)、“马上要奥运了”(日常口语)等,这些语料主要来自报纸、杂志、广播和电视节目以及日常对话;(4)英特网或词典,如《现代汉语词典》(2000)、OxfordAdvancedLearner’sEnglishChineseDictionary(1997)等。

从语料总量上来看,英语和汉语相差较大,这主要由两个客观原因造成。首先,英语名转动词现象确实较汉语要普遍得多。Mencken曾指出英语中一旦事物获得名称,人们就能够获得它的动化词,人们在描述某一动态时发现已有的动词或其他表达方式都不能够满足需要的情况下就会求助于零形式转换(转引自王薇,2009:7)。而现代汉语名词动用主要出现在口语叙述、口语评论和小说对话等现场性较强的语体中(王冬梅,2001:114)。其次,英语词汇总量远远多于汉语。司显柱(1996:58)曾指出:“从两种语言(英语和汉语)总词汇量而言,两者的差别是极为悬殊的。如《牛津英语词典》共收词41万余条,而《韦氏第三版新国际英语词典》收词则多达45万余条,而中型工具书《现代汉语词典》总共收录词条也不到6万”。这些原因都是造成英汉语料不平衡的主要因素。

3.2 分析方法

为避免英汉语料的不平衡给本研究带来的干扰,我们在统计分析时将重点关注各类名转动词在两种语言中出现的比例。本文首先按照转喻式和隐喻式名转动词,把收集的英汉语料分为两大类,然后将转喻式名转动词按照Clark & Clark(1979)的观点细分为9类,并计算各自比例;同时将隐喻式名转动词按照本文提出的观点细分为:指物体类、指人类、指动物类、指身体部位类和指地点类,并统计各类名转动词的比例。最后,将英语和汉语置于同一背景中观察,以发现两种语言在名转动词使用比例和倾向上的共性和个性,为后续的解释和分析提供可靠的数据支持。

3.3 数据统计

3.3.1 转喻式名转动词的数据统计

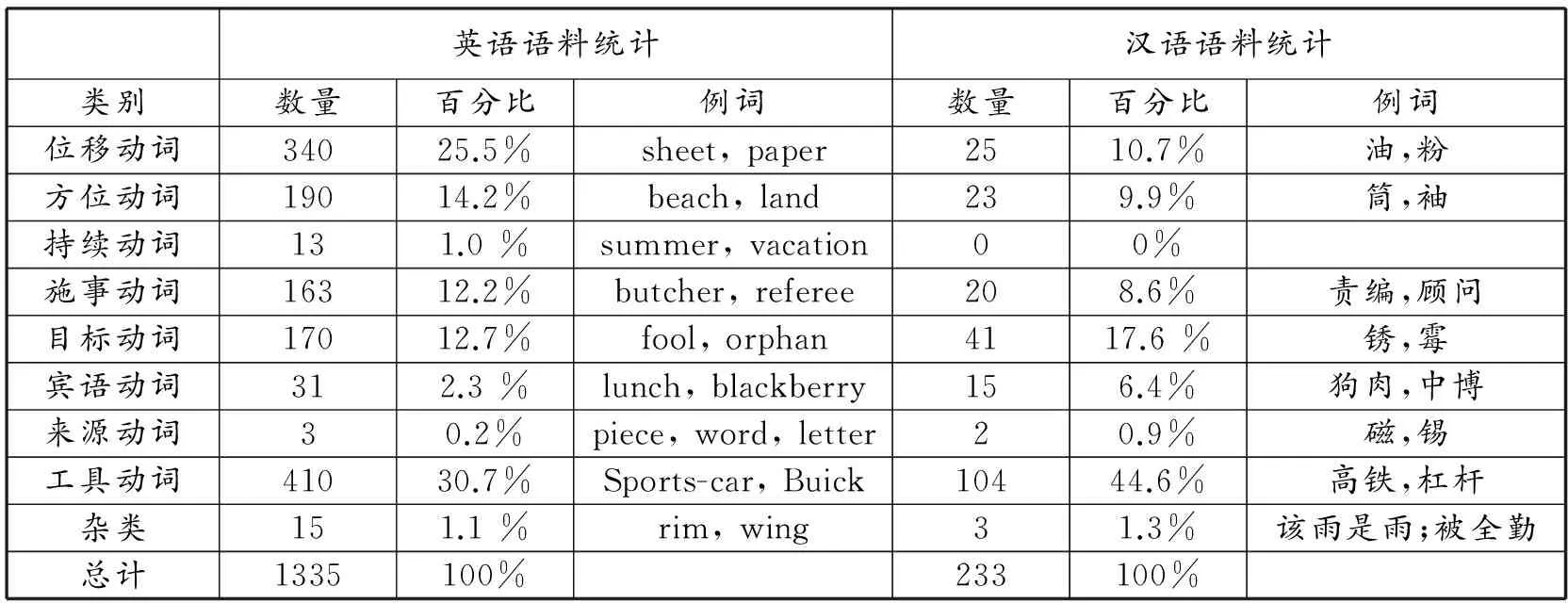

针对英汉转喻式名转动词,语料统计结果见表1:

表1 英汉转喻式名转动词的统计结果

为便于比较,我们综合表1得到下图3。由于杂类名转动词在英汉语料中都很少见且可比性低,因此图3未涉及该类名转动词。

图3 英汉转喻式名转动词的数据对比

关于上图,有以下几点需要说明。一、英语和汉语名转动词的使用倾向基本一致。除了持续动词,其他类型都被英汉普遍使用。二、从使用频率较低的类型来看,持续类名转动词在汉语语料中尚未发现,在英语中所占比例也很低,只有1%。英汉来源类名转动词也很少见,英语为0.2%,汉语为0.9%。三、从使用频率较高的类型来看,英汉语中位移、目标和工具都较为常用,但汉语位移类名转动词比英语使用的比例明显要低,汉语为10.7%,而英语为25.5%。另外值得注意的是,英汉工具动词所占比例在总量中都最高,英语为30.7%,而汉语高达到44.6%。

3.3.2 隐喻式名转动词的数据统计

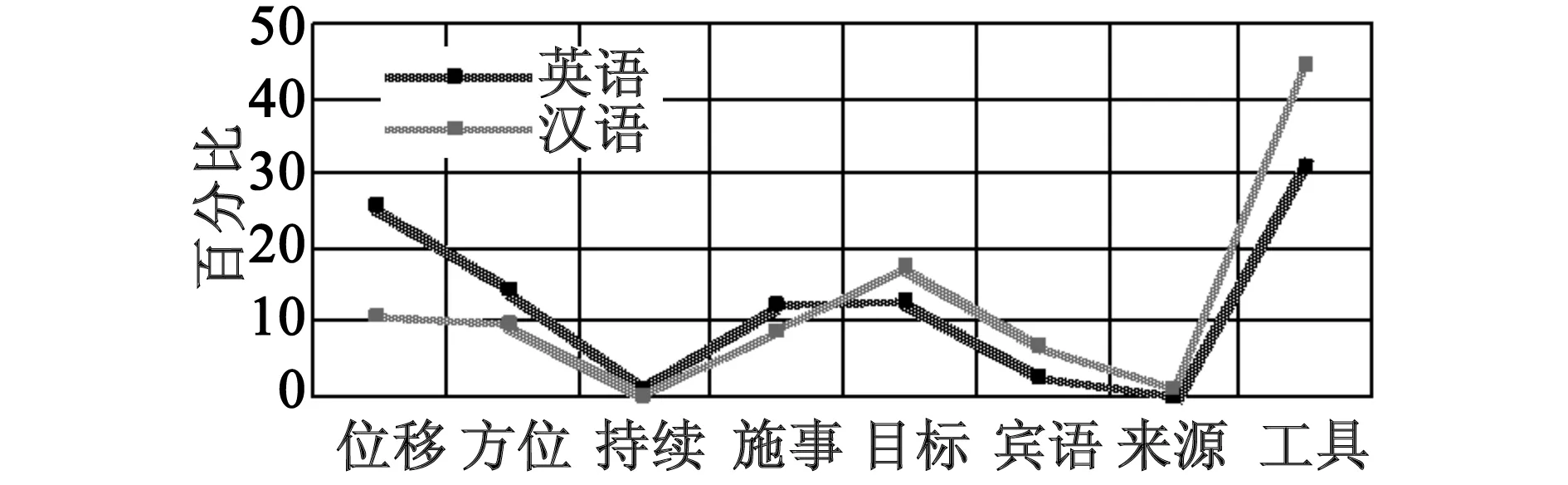

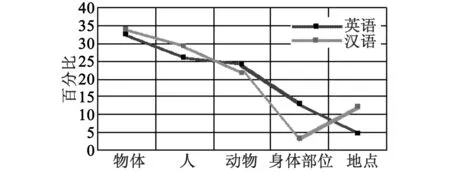

对前文划分的五类英汉隐喻式名转动词进行了统计,结果见表2:

表2 英汉隐喻式名转动词的统计结果

综合表2可从下图4看出英汉五类隐喻式名转动词的比例分布情况。

图4 英汉隐喻式名转动词的数据对比

图4显示,与转喻式名转动词类似,隐喻式名转动词在英汉中的使用倾向大致相同。涉及物体、人、动物的名转动词所占比重偏大,都超过语料总量的20%。和身体部位相关的名转动词在英语中的使用比例要明显高于汉语,英语为12.9%,而汉语为3.1%。相比之下,和地点相关的名转动词在汉语中却更常见,而英语较少,汉语为12.3%,英语为4.8%。

4.0 名转动词英汉异同的对比分析

4.1英汉相同点

不论是转喻式还是隐喻式名转动词,英汉在使用倾向上都基本重合。首先,英汉名转动词的基本大类相同。认知语言学认为语言能力和一般认知能力有着密不可分的关系,语言研究有助于揭示人脑的普遍认知规律。因此,英汉语料统计结果的重合可充分印证这一观点。

以转喻式工具类为例。转喻对名转动词的产生具有很强的推动力,在英汉语料中工具类名转动词最常见,可以发现对应的词项,如:whip—鞭,net—网,elbow—肘。这一共性与工具类名词本身的认知特性相关。原生名词的侧重由原先某一静态事物转化为与之相关的动态过程,而这个过程存在于原生名词的基体中。一般工具类名词的基体都包含着一个典型的动作图示,即通过这个工具完成某个动作,因此对于英语和汉语使用者来说,工具类名词的侧重更容易转化为过程。

英汉隐喻式名转动词的使用特点也基本一致。当名词通过隐喻转用为动词时,原生名词的语义通过类比由一个认知域(源域)被映射到另一个认知域(目标域),因此原生名词和名转动词处于相似的两个认知域中。例如,在英汉语料中,专有名词都可转用为动词,这就是隐喻机制在起作用。如:

(10)a. Houdini his way out of the closet

b. 王熙凤一次

上例中,这些名词动用都是将专有名词所指称的人或事物的某一典型特性隐喻化,并将其侧重由事物转换为过程,从而实现名词动化。因为专有名词具有“现成的、为大众熟知的”某些属性,可以被听者或读者直接快速地提取,所以英语和汉语使用者都能将专有名词转用为动词。不过,这类名转动词有时具有多元含义,要理解它们隐喻义,需要借助文化知识或特定语境等,如:

(11)雾中看花久了没有味道,我最怕那种神龙见首不见尾的人,于是不敢跟他再柏拉图下去。

“柏拉图”是古希腊哲学家,如脱离语境,“柏拉图”可指“推崇柏拉图主义”、“进行柏拉图式的爱情”等。从例(11)语境可知,“柏拉图”是指以柏拉图推崇的方式谈情说爱。

其他各类名转动词与上述情况类似,不再赘述。总之,虽然英汉语言不同,但两种语言的使用者具有类似的思维方式和认知能力,因而不同的语言可以呈现类似的语言现象。

4.2 英汉名转动词的不同点

虽然工具类名转动词在英语和汉语中都占有很大比例,但根据语料分析发现,英语工具动词来源广泛,不仅有基本范畴词,还有下义范畴词,还包括专有名词,甚至缩略词。比如在英语语料中我们发现,基本范畴词“车”的很多下义词都可被动用,如taxi、trolley、streetcar、wagon等,“飞机”的下义词也可被动用,如glider、747(一种波音飞机型号)、Concord(协和机)等,被动用的“船”的下义词有tanker、sailboat、steamship等。英语中甚至还将品牌名称、公司名称或缩略语转用作动词,如Greyhound(美国一长途汽车公司名),Buick (某汽车品牌),Air California(加利福利亚航空公司)等。相比之下,汉语语料中大部分工具类名转动词集中于基本农耕工具,如鞭、锤、夯、镢、铲、杵、叉、犁、耙、车等。很少发现其他范畴词或缩略词等用作动词。产生英汉这种差异的原因可能和汉语语料涉及的内容有关。由于相当一部分汉语语料来自国内现当代小说,涉及的时代较为久远和落后,因而导致大量和农耕工具相关的名转动词出现。但汉语语料中也有一些与现代网络或通讯技术相关的工具名词可以动用,如“百度一下”、“有事短信我”、“飞信一下”等。这说明汉语工具名转动词随着时代发展也越来越多。

其次,英语名转动词的能产性更高,使用相对灵活。由于英语句法注重形合,名词和动词在句中的位置相对固定,而且可以通过屈折变化辨认句子的谓语,因此英语的名转动词更容易被确定和理解。而汉语句法注重意合,如果仅把名词直接放在谓语位置上,会影响句法的可接受程度,所以汉语中名转动词经常出现在一些固定结构中,如:

(12)……一下/一把/一回/一次:王熙凤一次;牛一下;狼一把;去狗肉一把

(13)不……不……/既不……也不……:不男不女;既不杨子荣,也不座山雕

(14)……着:猴着身子;马着脸;猫着腰

(15)……了:他夏了夏天;大学生了吗;粉了;这堵墙都碱了

(16)被……:港人拒绝被“高铁”; 被“山寨”;被“全勤”

汉语名转动词的形成虽然受到较多的结构限制,但以上这些固定结构可使名词动用能够依据实际需要被实时创造出来。近几年出现了一些新颖的“被”字结构,如“被高铁”、“被全勤”等,不仅可以生动表达新的含义,更能体现人们在语言使用中的创造性。

而且,我们还发现在汉语语料中名转动词常和原生名词出现在同一个句子中,这对名转动词的理解起到提示作用。如:

(17)大千世界,各领风骚,今后就要看你们骚了。

(18)国矿长说:“……想毁我的窑,我就把他放到窑儿里,把狗日的窑起来。”

(19)低碳生活,绿色出行;让我们一起低碳吧。

另外,汉语目标类和宾语类名转动词的比重都要大于英语。戴浩一(2003)曾指出,在“行为-结果”认知结构中,汉语思维以结果为中心,这一认知特点决定了汉语是一种以受事为导向的语言。鉴于此,汉语目标动词和宾语动词出现的概率自然要更大一些,例如:

(20)他大一就党员了。(目标动词,义为“成为党员”)

(21)请到舍下便饭。(宾语动词,义为“吃便饭”)

与汉语不同,英语思维更关注事件的过程,所以英语目标类和宾语类名转动词所占比重较小。这可以解释为何英语中有用肯定形式表示类似否定意义的名词动用情况,如名词“rind”(果皮)可以转用为动词“rind the lemon”(去除柠檬的皮),而如果用汉语表达相同意思,却不能说“*果皮柠檬”。这是因为英语思维更注重过程,认为可以把“……被去除”这个结果隐藏在语法结构里。汉语思维则强调结果,所以结果需要直接表达出来,也就是说,我们须将“去除,削去,剥去”等结果义通过词汇体现出来。

最后,受不同文化和思维习惯的影响,许多指称相同事物的英汉名词在转用为动词时含义会有差异,如英语的“back”和汉语的“背”,尽管它们指称同一个身体部位,但二者在转用为动词时意义并不完全重合。英语的名转动词“ back ”具有表“支持”的隐喻义;此外,“back”还可衍生出“后退”的隐喻义。相比之下,汉语的“背”转用为动词时可以表示“背负”义,这和人的背部有支撑作用密切相关;“背”还可表示“隐藏、不让别人知道”,如“我光明正大,没什么背人的事。”中国人认为“背部”是从前面看不到的人体部位,所以“背”可表示“隐藏”义。另外“背”还有“记忆、背诵”的意思,如“背台词”,因为置于记忆中的东西是隐藏的、无法看见的,“背台词”就是将隐藏的东西说出来。以上这些英汉差异体现了不同语言使用者对“背部”不同的认知识解。

5.0 结论

名转动词是英语和汉语中共同存在的语言现象,语料对比和认知理论可为研究名转动词提供新的视角。通过语料分析本文发现,一方面,英汉名转动词在宏观上表现出明显的共性特征,英语和汉语的名转动词主要通过转喻和隐喻的识解方式形成,各类名转动词的使用频率大致相同。另一方面,英汉名转动词之间也存在某些明显的差异,英语工具类名转动词的数量较汉语更多,来源更广泛;汉语名转动词作谓语时存在一定的句法限制;同一意义的原生名词在英汉之中会有不同的认知识解,进而产生意义不同的名转动词。这些发现能够加深我们对名转动词使用规律的认识,同时折射语言使用和人类思维方式的共性和个性。

参考文献

[1] Clark, E. V. & H. H. Clark. When nouns surface as verbs[J].Language, 1979,55:767-811.

[2] Croft, W. & D. A. Cruse.CognitiveLinguistics[M]. Cambridge: Cambridge University Press, 2004.

[3] Dirven, R. Conversion as a conceptual metonymy of event schemata[A]. In K. U. Panther & G. Radden (eds.).MetonymyinLanguageandThought[C]. Amsterdam: John Benjamins, 1999.275-288.

[4] Jespersen, O.EssentialsofEnglishGrammar[M]. New York: Henry Holt and Company, 1933.

[5] Lakoff, G. & M. Johnson.MetaphorsWeLiveBy[M]. Chicago: The University of Chicago Press, 1980.

[6] Langacker, R. W. Nouns and Verbs[J].Language, 1987,63:53-93.

[7] Langacker, R. W.CognitiveGrammar:ABasicIntroduction[M]. Oxford: Oxford University Press, 2008.

[8]OxfordAdvancedLearner’sEnglishChineseDictionary[Z]. New York: Oxford University Press, 1997.

[9] Patridge, E.TheWorldofWords[M]. London: Hamish Hamilton, 1954.

[10] Quirk, R., S. Greenbaum, G. Leech & J. Svartvik.AComprehensiveGrammaroftheEnglishLanguage[M]. London: Longman, 1985.

[11] Radden, G. & Z. Kövecses. Towards a theory of metonymy[A]. In K. U. Panther & G. Radden (eds.).MetonymyinLanguageandThought[C]. Amsterdam: John Benjamins, 1999.17-60.

[12] Sapir, J. D. The anatomy of metaphor[A]. In J. D. Sapir & J. C. Crocker (eds.).TheSocialUseofMetaphor:EssaysontheAnthropologyofRhetoric[C]. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1977.3-32.

[13] 戴浩一. 认知功能语法与汉语教学[A]. 张洪明. 语言理论与语言教学[C]. 香港教育学院,2003.34-45.

[14] 冯广义. 变异修辞学[M]. 武汉:湖北教育出版社,2004.

[15] 高芳,徐盛桓. 名动转用与语用推理[J]. 外国语,2000a,(2):7-14.

[16] 高芳,徐盛桓. 名动转用语用推理的认知策略[J]. 外语与外语教学,2000b,(4):13-17.

[17] 桂诗春. 从“这个地方很郊区”谈起[J]. 语言文字应用,1995,(3):24-28.

[18] 司显柱. 英汉名转动词比较研究[J]. 外国语,1996,(3):54-58.

[19] 司显柱,郭小洁. 基于语料库的英语名转动词研究 [J]. 山东外语教学,2015,(1):26-33.

[20] 王冬梅. 现代汉语动名互转的认知研究[D]. 中国社会科学院研究生院博士学位论文,2001.

[21] 王薇. 名词动用的认知研究[M]. 杭州:浙江大学出版社,2009.

[22] 王文斌,王脉. 名转动词的认知阐释[J]. 宁波大学学报,2009,(2):44-48.

[23] 于根元. 副+名[J]. 语文建设,1991,(1):19-22.

[24] 中国社会科学院语言研究所词典编辑室. 现代汉语词典(修订本)[Z]. 北京:商务印书馆,2000.

[25] 周领顺. 名转动词再研究[J]. 外语学刊,2001,(2):49-53.

DOI:10.16482/j.sdwy37-1026.2016-03-003

收稿日期:2015-10-09

作者简介:陈刚(1975-),男,汉族,安徽合肥人,博士,讲师。研究方向:句法语义学、英汉对比。 朱小美(1957-),女,汉族,安徽安庆人,博士,教授。研究方向:应用语言学、翻译。 张梅(1985-),女,汉族,安徽宣城人,硕士,讲师。研究方向:认知语言学。

[中图分类号]H041

[文献标识码]A

[文献编号]1002-2643(2016)03-0021-09

A Comparative Study of English and Chinese Denominal Verbs from Cognitive Perspective

CHEN Gang1, ZHU Xiao-mei1, ZHANG Mei2

(1.School of Foreign Studies, Anhui University, Hefei 230601, China;2.Xuancheng Central Sub-branch, The People’s Bank of China, Xuancheng 242000, China)

Abstract:Previous studies on denominal verbs have been conducted mainly from the perspective of rhetorical effect, semantic formation and conversion strategies, which fails to probe into the overall characteristics of and the tendency in the use of the denominal verbs in different languages. Based upon statistics and data analysis, this paper has made further semantic division in the classification of denominal verbs and investigated the distribution of all the types of denominal verbs in English and Chinese. It is discovered that the denominal verbs in English and Chinese behave similarly with regard to the tendency in use, which indicates the cognitive universal reflected in different languages. Meanwhile, there still exist some differences between English and Chinese in the use of source verbs and instrument verbs, and some syntactic constraints occur when denominal verbs serve as sentence predicate. Finally, an explanation is offered to account for the findings in this research.

Key words:denominal verbs; comparison between English and Chinese; corpora; cognition