論秦與漢初時刑罪中的“完”與“刑盡”*①

陳中龍

論秦與漢初時刑罪中的“完”與“刑盡”*①

陳中龍

前 言

秦漢時期刑罰輕重之劃分,有以其性質作爲標準者,湖北雲夢睡虎地秦墓竹簡《秦律十八種》的“司”記載云:

公士以下居贖刑罪、死罪者,居於城旦舂,毋赤其衣,勿枸櫝欙杕。①睡虎地秦墓竹簡整理小組編:《睡虎地秦墓竹簡》,文物出版社1990年,《秦律十八種》第134簡,第51頁。本文採用睡虎地秦墓竹簡皆以這個版本爲準,以下不再另行注出。

可知秦律有“刑罪”與“死罪”之刑等。《法律答問》又記:

其耐罪以上,購如捕它罪人;貲罪,不購。②《法律答問》第140簡,釋文第126頁。《法律答問》第147簡又云:“甲徙居,徙數謁吏,吏環,弗爲更籍,今甲有耐、貲罪,問吏可(何)論?耐以上,當貲二甲。”(釋文第127頁)同樣有“耐罪”與“貲罪”之分别。

知秦律另有“耐罪”與“貲罪”之分,故秦時刑罰由輕到重至少有貲罪、耐罪、刑罪與死罪四種刑等。在這四種刑等之内,各自又以不同的方式來細分輕重,例如“死罪”以棄市、腰斬及梟首等不同的處死方式,“刑罪”以黥、劓、斬趾(又分斬左趾與斬右趾)及腐不同的肉刑,“耐罪”以複加司寇、隸臣妾、鬼薪白粲之不同刑名,“貲罪”以罰繳“甲”、“盾”、“錢”來區别輕重,這種大級距的刑等中又以不同的方式來區别的安排,顯示出秦時刑罰體系的複雜性。①秦律刑罰制度的複雜性,除了本文所云之大級距中又以不同方式安排刑罰輕重外,還存在幾個目前無法將其納入正確位置的刑名,例如遷與笞刑應該置於制度中的哪個地位,仍須討論。此外,這幾年來引起討論的“ (繫)城旦舂”也存在類似的問題。秦時以這四種刑等來區分輕重,目的是要表現刑罰性質的不同,死罪的目的在剥奪性命,刑罪在毁傷肢體,使其無法復原或使用,耐罪在剃除鬢鬚,象徵毁損其身體,②秦漢時人對於鬢髮鬚的重視,可參見曹旅寧:《釋秦律“拔其鬚眉”及“斬人髮結”——兼論秦漢的髡刑》,收入氏著《秦律新探》,中國社會科學出版社2002年,第214—218頁。連宏亦云:“秦漢時古人甚至把頭髮看得比肉體器官更重,因其精神意義更重。”參連宏:《秦漢髡、耐、完刑考》,《古代文明》第6卷第2期,2012年4月,第71頁。貲罪在罰物或罰款,損其財物,其間的性質差異頗爲明顯。

漢代在文帝十三年(前167)之前仍以貲罪、耐罪、刑罪與死罪劃分刑罰的輕重,標準也以刑罰的性質爲原則,其中“死罪”、“刑罪”與“耐罪”内的輕重細分,也與秦律相同,只有“貲罪”改以罰錢多寡爲主而已,故就刑罰制度的發展而言,漢文帝之前可與秦代劃歸爲一個時期。③關於漢初繼承秦代法律的研究,可參見高敏:《漢初法律系全部繼承秦律説——讀張家山漢簡〈奏讞書〉札記之一》,收入中國秦漢史研究會編:《秦漢史論叢》第六輯,江西教育出版社1994年,第167—176頁。該文認爲《奏讞書》所反映出來的漢律,是全部繼承秦律而來,這是漢初法律的最大特點。

以這四種刑等爲主幹的刑罰制度,到了文帝時有了重大改變,就是衆所周知的廢除肉刑(刑罪),改由髡鉗與加笞的方式來替代部分的刑罪,從此造成刑罰性質上的轉變,使肉刑退出刑罰制度,改以服勞役爲主的有期刑。但肉刑是自上古以來發展而成的重要刑等,不但存在的時間久遠,同時也代表着中國古代刑罰的特色,④參見[日]滋賀秀三:《中國上古刑罰考——以盟誓爲綫索》,中譯本收入劉俊文主編,姚榮濤、徐世虹譯:《日本學者研究中國史論著選譯》第八卷,中華書局1993年,第1—30頁。當刑罪被廢除後,⑤肉刑廢除的意義,可參見[日]籾山明著,李力譯:《中國古代訴訟制度研究》,上海古籍出版社2009年。該書第236頁云:“文帝改革的意義恐怕不僅限於‘特徵挑選’。廢除肉刑即身體永久性變形的意義,不正在於最終消除因異形而被人類社會驅逐這一自原始時期就有的刑罰屬性嗎?……文帝十三年的改革不僅是‘從秦制中蜕皮’,也是從自古以來的刑罰觀中蜕皮。”刑罰制度中突然少掉一個等級,刑罪原本扮演與死刑之間協調等差、平衡輕重的功用消失了,⑥徐世虹:《秦及漢初律中的城旦刑》,張中秋編:《中華法系國際學術研討會文集》,中國政法大學出版社2007年,第194頁。所以在日後的論刑時産生了一些以往未曾出現過的問題,導致恢復肉刑的呼聲一直到魏晉時期未曾間斷,⑦參見陳俊强:《漢末魏晉肉刑争議析論》,(京都)《中國史學》第14卷,2004年9月,第71—85頁。其影響深且遠可知矣。

刑罪是漢文帝之前的重要刑等,但對於它的研究却集中在廢除肉刑的議題之上,關於廢除之前的情況,常被人們所忽略,即使在出土資料已能提供更全面的思考時,仍將討論的焦點置於“完”、“耐”與“髡”三者之間的異同問題上,致使無法盡窺刑罪的意義與功能。可是若要理解肉刑的廢除及其意義,尤其是要了解爲何廢除後會讓那麽多的人疾呼恢復它的原因,就得先釐清廢除之前的情況是如何,才能説明所廢爲何的基本問題。本文以刑罰制度中的“刑罪”爲對象,先討論漢文帝之前的刑罪性質及其種類,進而釐清“完”與“耐”的差異,並舉例説明文帝之前已開始將某些重罪加入死刑的現象,藉此説明死罪與刑罪之間的界綫,以作爲理解文帝廢除肉刑的制度背景,希望對於理解刑罪的發展過程有些許的幫助。

自從睡虎地秦墓竹簡出土以來,有關刑制的研究已成爲顯學之一,累積了近三十年的研究成果,已解決並釐清不少問題,只是卷帙繁多,無法在此一一列述各自的貢獻,所以只能在行文之處勉力説明而已。但是掛一漏萬,在所難免,希望能夠得到各界專家學者的指正。

一、“刑罪”的意義——兼談研究現況的成果

(一)“刑”指肉刑

“刑”之意義有其時代性的特點,如商代的刑字並無刑罰含意,在西周時代刑爲“規範”、“法度”之意,到了東周以後,特别是戰國時代,刑的刑罰意涵才開始出現,①王沛:《“刑”字古義辨正》,《上海師範大學學報(哲學社會科學版)》2013年第4期,第12—20頁。甚至戰國時期刑罰制度中的“刑”,已有確指肉刑之趨勢,如《史記·商君列傳》記秦孝公(前381—前338)時商鞅變法云:

(商)鞅爲左庶長,定變法之令,於是太子犯法,鞅曰:太子君嗣也,不可施刑,刑其傅公子虔,黥其師公孫賈。②〔漢〕司馬遷:《史記·商君列傳》,鼎文書局1995年,第2231—2232頁。

商鞅任左庶長在孝公六年(前356),太子此次犯法,由其傅公子虔代受“刑”,又由其師公孫賈代受“黥”。商鞅欲定變法之令,理當强調法令的重要性,故其“刑”與“黥”應據當時法律規定而來。同傳續云:

築冀闕宫廷於咸陽,自雍徙都之。後四年,公子虔復犯約,劓之。

引文“後四年”即孝公十六年,此年公子虔復犯約而商鞅“劓”之。公子虔前已受“刑”,後又遭“劓”,若依漢初之制,肉刑由輕至重分别爲:黥、劓、斬左右趾、宫(詳後説明),則公子虔先前所受之“刑”,或應即爲“黥”,十六年復犯約故加重而劓之。①錢穆認爲商鞅刑公子虔應在孝公十六年,因鞅任左庶長時,位尚微,不能刑及於太子之傅。史公誤將十六年之事,植於鞅任左庶長時,實則只一事而已。但公子虔兩次受刑,原因各異,而且所受之刑亦不同,第一次只云“刑其傅”,第二次確云“劓之”,似非一事而已。參錢穆:《先秦諸子繫年》,東大圖書公司1983年,第229頁。若是如此,則肉刑之輕重排序或許自秦孝公時代已建立起來。“黥”與“劓”皆爲肉刑,故知戰國時秦國刑罰中的“刑”已指肉刑,且可單獨使用,也不受“刑不上大夫”之限。

秦代時期更加明顯,如《史記·黥布列傳》載英布受“刑”而改稱爲“黥布”,受刑之英布除遭黥外,又輸作酈山,故知秦代肉刑罪犯還須服勞役。②《史記·黥布列傳》第2597頁。漢初刑罪之“刑”仍然沿用秦代以來的意義,專指肉刑。③徐世虹《秦及漢初律中的城旦刑》已云:“秦及漢初律中的‘刑’一般指肉刑,此毋庸贅言。”(《中華法系國際學術研討會文集》第189頁)《漢書·刑法志》載文帝因緹縈之上疏而頒下之令文云:“制詔御史……今法有肉刑三,而姦不止,其咎安在?”④〔漢〕班固:《漢書·刑法志》,中華書局2007年,第1095頁。知緹縈欲以自身贖免之刑罪,即文帝令文中“有肉刑三”之其中一種。

就刑罪的種類而言,史載文帝即位十三年欲廢肉刑之時,⑤《史記集解》引徐廣曰:“案年表孝文十二年除肉刑。”《正義》引《漢書·刑法志》云:“孝文帝即位十三年,除肉刑三。”肉刑尚存三種,孟康注云:“黥、劓二,左右趾一,凡三也。”其中黥、劓二者早已見於《商君列傳》,顯然是承襲秦國而來。除這三種外,肉刑種類又見於張家山二四七號漢墓出土《二年律令·具律》第119簡,其文云:“贖斬、府(腐),金一斤四兩。贖黥、劓,金一斤。”⑥《二年律令·具律》第119簡,釋文第140頁。關於《二年律令》的釋文,本文採用彭浩、陳偉、[日]工藤元男主編:《二年律令與奏讞書》,上海古籍出版社,2007年。以下不另行注出。此處之肉刑有斬、腐、劓、黥四種,其中的“斬”應指斬趾。另外《具律》第87、88簡又云:

有罪當黥,故黥者劓之,故劓者斬左止(趾),斬左止(趾)者斬右止(趾),斬右止(趾)者府(腐)之。⑦《二年律令·具律》第87~88號簡,釋文第146頁。

此條規定觸犯黥罪時的累加原則,其例就如《奏讞書》第四個案例,一位名爲“解”的隱官,原已受過黥、劓之刑,却又娶逃亡女子“符”爲妻,依漢律規定:“取(娶)亡人爲妻,黥爲城旦”,故“解”本已受過黥、劓之刑,再觸犯黥爲城旦之罪,因此最後將“解”斬左趾爲城旦。案例中對“解”的論刑完全依照這條《具律》。

由《具律》第87、88簡所見,知漢初肉刑由輕到重爲:黥、劓、斬左趾、斬右趾、腐五個等級,但這五個等級的施刑標的只有四個,所以其中的斬左、右趾常被合併而省稱爲“斬”。又據《刑法志》記文帝廢除肉刑時,分别以“髡鉗”、“笞三百”與“笞五百”替换掉“黥”、“劓”與“斬左趾”,“斬右趾”則被加重列入死刑,但其中並未見到對腐刑的替换,顯然當時腐刑被保留了下來。況且腐刑在文帝後依然使用,在文帝廢除肉刑後二十餘年,腐刑已被作爲贖死的替代刑而出現,因此文帝所云“法有肉刑三”之中,並未包括腐刑在内。總之,漢初的肉刑種類,因施刑部位的不同,計有腐、斬趾、劓與黥四種,這四種又區分爲五個刑等。

(二)刑罪可合併亦可單獨使用

對於肉刑而言,最常見到的用法是複合城旦舂使用,尤其是作爲城旦舂再犯黥罪後的累加之用,此時五種肉刑就成爲加重至死刑之間的緩衝地帶。但肉刑並非只能與城旦舂複合使用,它也可以和非城旦舂的刑種,甚至可以不搭配其他刑種而單獨使用。

在作爲城旦舂再犯黥罪後的加重刑種時,因肉刑只有五等,所以會有用盡之時,漢律稱之爲“刑盡”,“刑盡”就表示無肉刑刑等可再加之意。《二年律令·具律》凡四見“刑盡”之詞,①《具律》中的“刑盡”分别見於第91與122號簡,簡文爲“其有贖罪以下,及老小不當刑、刑盡者,皆笞百”(兩見)及“城旦刑盡而盜臧(贓)百一十錢以上”、“刑盡而賊傷人”。對於“刑盡”的意思,已有多位學者解釋過,②邢義田先生在《從張家山漢簡〈二年律令〉論秦漢的刑期問題》(《臺大歷史學報》第31期,2003年6月)第316頁舉《後漢書》“刑竟”一辭爲證,認爲“刑盡即刑竟”,表示“服刑期滿”的意思。後又在《從張家山漢簡〈二年律令〉重論秦漢的刑期問題》一文中修訂前説,認爲“刑盡之刑實指肉刑,非指刑期。”杜欽先生將“刑盡”理解爲“罪犯屢經犯罪,使附加肉刑無可再加之謂”。杜欽:《漢代刑罰制度》,博士論文2004年,臺灣師範大學,第81頁。支强將“刑盡”釋作“肉刑執行完畢”。支强:《〈二年律令·具律〉中所見“刑盡”試解》,收入《出土文獻研究》第六輯,第165頁。三國時代出土文字資料研究班指出刑盡是受盡了黥、劓、斬趾種種不同的肉刑。三國時代出土文字資料研究班:《江陵張家山漢墓出土“二年律令”譯注稿その(一)》,(京都)《東方學報》第76輯,2004年,第176頁。楊頡慧云刑盡應是泛指,不單指城旦舂刑盡。楊頡慧:《張家山漢簡中隸臣妾身份探討》,《中原文物》2004年第1期,第58頁。在此不再贅述。

在與城旦舂複合使用的時候,肉刑也可直接合併城旦舂成爲一種刑罰,作爲初犯的論刑,①冨谷至主張刖(斬趾)和劓這兩種肉刑只是黥刑的附加刑,不能被單獨執行。[日]冨谷至著,柴生芳、朱恒曄譯:《秦漢刑罰制度の研究》,廣西師範大學2006年,第21頁。韓樹峰云:“斬黥城旦舂、黥劓城旦舂、斬城旦舂並不是正式刑名,而是一種加刑。”韓樹峰:《秦漢刑徒散論》,《歷史研究》2005年第4期,第44頁。二者都不認爲肉刑可以直接合併城旦舂成爲正式刑名。但徐世虹已主張刑罪有直接合併城旦舂的情況出現。徐世虹:《秦及漢初律中的城旦刑》第193頁。例如《法律答問》已見“擅殺子”與“毆大父母”兩項罪行,都可直接論以黥爲城旦舂,②《法律答問》第69簡,釋文第109頁;第78簡,釋文第111頁。《二年律令》亦三見斬左趾爲城旦,③分别見於《二年律令·雜律》第194簡,釋文第167頁;《具律》第93簡,釋文第128頁;《津關令》第488簡,釋文第305頁。因此對於這些直接合併的論刑而言,不應再理解爲先受過黥與劓後再斬左趾,此點應可得到釐清。

然而,不論刑罪是作爲累加之用或直接合併城旦舂爲一刑,它都被稱爲“刑城旦(舂)”,④分别見於《法律答問》第3簡,釋文第94頁;第136簡,釋文第125頁;第137簡,釋文第125頁。“刑城旦(舂)”即秦漢刑罰常見之“黥爲城旦舂”、“劓爲城旦舂”及“斬左止爲城旦舂”三者(目前尚未見到斬右趾及腐爲城旦舂二者),這都是刑罪複合城旦舂使用的結果。

刑罪不僅可以複合城旦舂使用,也可與其他刑種一起使用,《法律答問》已見刑罪合併鬼薪及隸臣之例,分别稱爲“刑鬼薪”與“刑隸臣”。⑤《法律答問》第112簡,釋文第120頁。另外第108簡亦云:“有收當耐未斷,以當刑隸臣罪誣告人,是謂當刑隸臣。”刑可使用於隸臣。除此之外,刑罪又可加於其他罪隸,如《法律答問》有宫隸遭受肉刑者,稱爲“宫更人”,⑥《法律答問》第188簡,釋文第138頁。《二年律令·雜律》亦云:“强與人奸者,府(腐)以爲宫隸臣。”⑦《二年律令·雜律》第193簡,釋文第167頁。可知腐刑可與宫隸臣合併爲一刑。

除了複合使用外,刑罪也可單獨使用,《二年律令·賊律》云:

奴婢敺(毆)庶人以上,黥頯,畀主。⑧《二年律令·賊律》第30簡,釋文第102頁。

面顴處受過黥刑的奴婢仍然要歸還主人,顯然此處的黥頯未合併任何刑種而是單獨使用。刑罪單獨使用的例子雖然不多,但也絶非不存在。只是刑罪複合非城旦舂的刑種及單獨使用的情況,並不常見於史料中,似乎這兩種方式並非刑罪的主要使用方法,而且這些情況多出現在秦律,漢初已經愈來愈少這樣使用了。

總之,刑罪的使用具有某種程度的彈性,當它合併使用時,不論是作爲累加刑罰還是直接合併爲一刑,都是以城旦舂最爲常見,但這並非惟一的方式,其合併的刑種原本還存在非城旦舂的刑罰,因此到了漢文帝廢除肉刑時,將其改變爲“諸當完者,完爲城旦舂”。①《漢書·刑法志》第1099頁。文帝的這項改變,歷來解釋不清,尤其是臣瓚的注更讓後人感到模糊,其曰:

文帝除肉刑,皆有以易之,故以完易髡,以笞代劓,以釱左右止代刖。今既曰完矣,不復云以完代完也。此當言髡者完也。

臣瓚認爲《刑法志》記載有誤,“諸當完者”應改爲“諸當髡者”,此説一出成爲力主“完”、“髡”同義者的重要證據。然而,原本肉刑複合使用的對象就不限於城旦舂,故其意當指删除掉原本複合及單獨使用的其他情況,一律改論爲“完城旦舂”,具有化整爲零的功用。

肉刑屬於重刑,因此法律規定對於誤判的官吏必須負起刑責。《法律答問》就記有“失刑罪”,遭官吏失刑者,將被置於“隱官”,其例就如《奏讞書》第十七個案例記,秦王政二年(前245)被以共同盜牛而論爲黥城旦的“講”,後來雖乞鞫成功,但因受過黥刑所以只能被置於隱官,②《奏讞書》第121簡,釋文第360頁。“講”即秦律中官吏“失刑”之案例。爰及漢初仍有隱官之設置,③見《二年律令·亡律》第125~126簡,釋文第155頁。隱官的來源雖然多元,④蔣非非將隱官的來源分爲三類,一是因官吏“故不直”及誤判遭處肉刑後經乞鞫平反者,二是自立軍功或他人上繳軍功而被赦免之刑徒,三是因朝廷赦令被赦免之刑徒。蔣非非:《〈史記〉中“隱官徒刑”應爲“隱官、徒刑”及“隱官”原義辨》,《出土文獻研究》第六輯,上海古籍出版社2004年,第136—138頁。但其共同的特徵是受過肉刑之人。“隱官”之設置與肉刑的存在有密切的關係,它是肉刑的配套制度,目的在將那些受過肉刑的人安排在與一般人相隔離的地方從事勞役,這是因受過肉刑之人無法恢復其器官,所以在社會中具有特殊角色所致。

二、“刑”與“完”

(一)“完”無涉於鬢髮鬚

“完”與“耐”、“髡”常被當做同一類用詞,意似皆與人的鬢髮鬚有關,但事實上“完”與“耐”、“髡”並無關係。先從字義上來看,“完”與“耐”、“髡”就有基本上的差别,最大的不同點在於“完”與鬢髮鬚並無關係。《説文解字》宀部云:“完,全也。从宀元聲,古文以爲寬字。”《説文》同部又云:“寬,屋寬大也。从宀莧聲。”不論是“完”的本字,或是衍生的“寬”字,意義都與鬢髮鬚無關。但相對於“完”,“耐”與“髡”二字明顯可見都與鬢髮鬚有關,《説文》而部云:“耏,罪不至髡也。从而从彡。耏,或从寸,諸法度字从寸。”《説文》又云:“而,頰毛也,象毛之形。”“彡,毛飾畫文也,象形。”可見耐字的“而”與“彡”兩偏旁都與毛髮有關。

另外,《説文》髟部云:“髡,剃髮也。从髟兀聲。”又云:“鬀,剃髮也,从髟弟聲。大人曰髡,小人曰鬀,盡及身毛曰剃。”顯然髡也與頭髮有關,而且《説文》將“耐”與“髡”二字聯繫起來,顯示兩字具有關聯性。從《説文》所見,“耐”與“髡”有兩項共通點,一是都與刑罰有關,二是此刑罰皆以人的鬢髮鬚爲執行對象,但《説文》中並没有見到“完”與“耐”、“髡”發生關係。

若查閲歷代字書,則“完”開始與髡、耐發生聯繫,始見於宋仁宗(1022—1063)時丁度(990—1053)編寫的《集韻》,其“没韻”云:“髡、完,去髮刑”,將“髡”與“完”都解釋爲剃去頭髮的刑罰,後來《集韻》的解釋又經清代多位研究《説文》的學者發揮,“完”遂與“髡”有了更密切的關係。

將“完”與“髡”聯繫起來的主要原因有二,一是從字義上衍生而來,即《説文》所云“完”之古文爲“寬”,而“寬”音近於“髡”,遂衍生出“完”即爲“髡”之説,如清代王煦的《説文五翼》便由此立説。但“完”與“髡”因爲“寬”之聯繫而衍生出關係,這種情況並未見於古代文獻中,①清代苗夔《説文解字繫傳校勘記》云:“以完爲寬,經傳無徵。”所以這種假借應該要再仔細地考量才對。②現代學者主張“完”爲“髡”者如楊廣偉:《“完刑”即“髡刑”考》,《復旦學報(社會科學版)》1986年第2期,第111—112頁。另有日本學者甚至將“完”與“丸”同韻,作剃光頭髮而形狀如“丸”狀解。見堀毅:《秦漢法制史考論》,法律出版社1988年,第163頁。“完”爲“髡”之説多從文字與音韻的假借入手,筆者對於這種方法完全陌生,但假借是否能夠如此廣泛運用,而且漢代對“完”已有明確的字義,利用假借的方式是否恰當,似乎值得商榷。日本學者若江賢三亦持完爲髡説。見[日]若江賢三:《文帝にょる肉刑除去の改革—髡刑及完刑をめぐって》,《東洋學術研究》第17卷第6號,1978年,第118—120頁。二是由《周禮·秋官·掌戮》與《漢書·刑法志》的同一段記載衍生而來。《秋官·掌戮》云:

墨者使守門,劓者使守關,宫者使守内,刖者使守囿,髡者使守積。③〔漢〕鄭衆注,〔唐〕賈公彦疏:《周禮·秋官·掌戮》,藝文印書館1993年,第545頁。

《刑法志》則曰:

墨者使守門,劓者使守關,宫者使守内,刖者使守囿,完者使守積。④《漢書·刑法志》第1091頁。兩書記載只有“髡者”與“完者”之差異,漢代鄭衆注《秋官》又云:“髡當爲完,謂居作三年不虧體也。”所以因兩書的記載與鄭衆的注,清代文字學家遂將“髡”與“完”等同看待,如段玉裁(1735—1815)的《説文解字注》因此而認定古書中有假借“完”爲“髡”之例,①有關段玉裁、苗夔、朱珔及其他文字學家對於“完”的解釋,可參見丁福保:《説文解字詁林》,鼎文書局1977年,第4562—4563頁。苗夔(1783—1857)的《説文解字繫傳校勘記》認爲:“完與髡同爲輕刑,故字相通。髡者,剃其髮,完則去其冠飾,而不虧其體,所謂下刑墨幏是也。”朱珔(1769—1850)的《説文假借義證》也認爲:“是以完爲髡之假借,元寒韻合也。而先鄭轉云髡當作完,蓋漢時只用完字矣。”這些文字學家皆以兩字可以互爲假借爲立説。然而,若看鄭衆注《秋官》,其云“髡當爲完”,則知鄭衆在注《秋官》前已見過《刑法志》,並以《刑法志》爲本而認定《秋官·掌戮》的記載有誤,亦即“髡當爲完”並非意指“髡同等於完”,而是《秋官·掌戮》應該改爲“完者使守積”才對。至於爲何鄭衆要根據《刑法志》來更改《秋官·掌戮》,而不是依《秋官·掌戮》來更改《刑法志》,則應與這條規定所説的墨、劓、宫、刖都是肉刑,而“完”是不虧體的居作刑有關,因“完”指免除肉刑且不剃除鬢髮鬚,保持肢體髮膚的完整,可與前面的墨刑等四種相互對照,若是改爲“髡”,則尚有剃髮之罰,因此不能説是不虧體。

其實對於“髡者使守積”的解釋,漢代的鄭衆與鄭玄早已有不同的意見,賈公彦疏曰:“先鄭以髡爲完,但居作三年不虧體,以此爲圜土罷民解之。不從者,掌戮所掌皆虧體,獨以此爲不虧體,於義不可,故後鄭引文王世子解之也。”即鄭衆以爲“髡當爲完”,其説應該是在解釋圜土中的罷民,因罷民之罰不虧體,故將其改爲完。但鄭玄認爲這樣不妥,因爲“掌戮”所管皆爲刑罪,所以出現“髡者使守積”的原因應該是:

謂此出五刑之中,而髡者必王之同族不宫者,宫之爲翦,其類髡頭而已。守積,積在隱者宜也。②〔漢〕鄭衆注,〔唐〕賈公彦疏:《周禮·秋官·掌戮》第545頁。

在“掌戮”職掌中出現髡者是因這些罪犯是觸犯宫刑的貴族,他們是王的同族,因此可以減刑留在隱秘處守積即可。賈公彦對於鄭玄的解釋也持正面的意見,顯然鄭衆的“髡當爲完”已不足以取信當時人。

《説文》“完”意“全也”,此意可證於春秋時期,《左傳》襄公三十一年(前542)云:

是以令吏人完客所館,高其閈閎,厚其牆垣,以無憂客使。③〔晉〕杜預注,〔唐〕孔穎達疏:《左傳》,藝文印書館1993年,第686頁。其中的“高其閈閎”及“厚其牆垣”,目的都在使客館“全也”,故知《説文》“完”意襲自春秋以來。兩漢文獻更常見“完”意“全也”,且無涉於身體的鬢髮鬚部位,如《漢書·高帝紀上》秦二世元年(前209)九月云:

高祖乃書帛射城上,與沛父老曰:“天下同苦秦久矣。今父老雖爲沛令守,諸侯並起,今屠沛。沛今共誅令,擇可立立之,以應諸侯,即室家完。不然,父子俱屠,無爲也。”父老乃帥子弟共殺沛令,開城門迎高祖,欲以爲沛令。高祖曰:“天下方擾,諸侯並起,今置將不善,一敗塗地。吾非敢自愛,恐能薄,不能完父兄子弟。此大事,願更擇可者。”①《漢書·高帝紀上》第9頁。

顔師古注曰:“完,全也。”引文兩見“完”字,意皆指“全也”,有“保全”、“完全”、“完整”之意。《漢書·張耳陳餘列傳》載高祖九年趙相貫高爲還趙王清,受“吏榜笞數千,刺爇,身無完者,終不復言”,②《漢書·張耳陳餘列傳》第1840—1841頁。此“完”同樣是“保全”、“完全”之意,根本不會涉及鬢髮鬚的問題。

相反的,“不完”意指“不全”、“不完全”、“不完整”,也與鬢髮鬚無關,如《史記·平原君列傳》云:

李同曰:“邯鄲之民,炊骨易子而食,可謂急矣,而君之後宫以百數,婢妾被綺縠,餘粱肉,而民褐衣不完,糟穅不厭。”③《史記·平原君列傳》第2369頁。

趙國邯鄲的百姓褐衣不全,凸顯了國君的奢華。《漢書·貢禹傳》云:

(貢)禹上書曰:“臣禹年老貧窮,家訾不滿萬錢,妻子穅豆不贍,裋褐不完。”④《漢書·貢禹傳》第3073頁。

《食貨志》亦云:“裋褐不完。”⑤《漢書·食貨志》第3682頁。“短褐不完”意指貧者連短衣都無法俱全,“不完”都指不完全之意。

“完”意“全也”,也適用於秦漢的法律條文與司法文書,如秦律中與刑等無關的條文有《秦律十八種·田律》云:

河(呵)禁所殺犬,皆完入公;其他禁苑殺者,食其肉而入皮。①《秦律十八種·田律》第7簡,釋文第20頁。

律文規定在設置的警戒區内殺害犬隻,必須將已死的犬隻完整地上繳官府,此處的“完”,絶不可能指剃除犬隻的鬢髮鬚。相反的,律文中的“不完”亦指不完整或有缺陷,如《秦律雜抄》云:

稟卒兵,不完繕,丞、庫嗇夫、吏貲二甲,法(廢)。②《秦律雜抄》第15簡,釋文第82頁。

此處的“不完”也絶對與鬢髮鬚無關,而是指發放軍卒兵器不完善。

漢代司法文書中的用語,其“完”亦指“全也”,如敦煌漢簡1301簡所見爰書即是,其内容云:

神爵二年(前60)十一月癸卯朔乙丑,懸泉廏佐廣德敢言之,爰書:廏御千乘里畸利謹告曰:所使食傳馬一匹,騟牝左剽入,坐肥,齒二歲,高三尺一寸,□頭□柱送日逐王,乘至冥安病死。即與御張乃始。冷定雜診,馬死,身完,毋兵刃木索迹,病死。審證之。它如爰書,敢言之。③甘肅省文物考古研究所編:《敦煌漢簡》,中華書局1991年,第1301簡,圖版第138頁。

此爲“傳馬病死爰書”之内容,作爲確定傳馬是病死的證明文書。在調查内容中,有馬死而“身完”之語,意指馬確爲病死而無刀刃傷害的痕迹,以“完”稱之,顯然也與鬢髮鬚無關。居延新簡E.P.T 58∶46簡所記爲“毆殺爰書”,其内容云:

此爰書爲毆殺事件的調查内容,其中的“身完”表示“毋兵刃木索”之他殺痕迹,“完”也與鬢髮鬚無關。因此,不論是從秦漢時代的文獻或法律條文所見,“完”的意思都與《説文》所記的“全也”相同,這個意義並非從漢文帝刑制改革後才産生,⑤韓樹峰認爲完作“全”意乃漢文帝形制改革後之意義,見《秦漢律令中的“完”刑》,《中國史研究》2003年第4期。韓氏後來將相關研究集結成書,參見氏著《漢魏法律與社會——以簡牘、文書爲中心的考察》,社會科學出版社2011年,第一章“完刑、耐刑與徒刑”,第3—24頁。而是自春秋以來就是如此。而且自先秦以來,“完”就與鬢髮鬚全然無涉,因此“完”與“耐”、“髡”發生關係,應該是漢代以後的事了。

(二)“完”指免除刑罪

以“全也”之意來解釋漢代刑罰制度中的“完”,是可以完全適用的,只是對於“全也”的對象與範圍,目前還有不同的意見,其争論的焦點在於到底保全了身體的哪些部位,以及要如何解釋“全也”的意義?栗勁的早期作品已經指出“完是保持身體髮膚完好之意”,①栗勁認爲完是保持身體髮膚完好無損之意,參氏著《秦律通論》,山東人民出版社1985年,第251頁。于振波、王森、徐世虹、陶安亦持相同意見。參于振波:《秦漢法律與社會》,湖南人民出版社2000年,第65頁;王森:《秦漢律中的髡、耐、完》,《法學研究》1986年第1期;徐世虹:《漢簡所見勞役刑名考釋》,收入《中國古代法律文獻研究》第1輯,巴蜀書社1999年,第77—100頁;[德]陶安:《秦漢刑罰體系の研究》,(東京)創文社2009年,第125—130頁。既然身體髮膚都是完好的,自然就不會與耐、髡發生關係,可惜他的意見未受到大部分學者的認同。另有學者認爲“完”與“髡”兩者是相同的,髡是指剃光頭髮,而剃光後頭髮會再自然的長回到原來的樣子,因此有了“全”的涵義。②堀毅認爲“完”與“丸”同韻,二者可通用,因此將“完”解釋爲完全剃光受刑者的頭髮,讓頭變成“丸”的形狀,參氏著《秦漢法制史論考》第163頁。可見堀毅認爲“完”是表示剃掉全部的頭髮。楊廣偉該文也主張完刑即髡刑,原因是這兩個字可以互爲假借,而且髡刑是比較原始的刑罰,到了秦時就將它改變爲完刑,漢承秦制,所以也就沿用了完刑,參氏著《“完刑”即“髡刑”術》,《復旦學報(社會科學版)》1986年第2期,第111—112頁。還有認爲“完”與“耐”二者相同,只是使用的時機不一樣而已,③韓樹峰在《秦漢律令中的“完”刑》一文中認爲“完”與“耐”、“髡”的關係密切,雖然秦時完不包括髡,但完與耐二者相同;到了漢初,完就包括耐與髡兩種。完之“全”意就表現在剃光頭髮與鬢髮後,都可自然的回復到原本的樣子,相對於殘害肢體的肉刑,可表現出“全”意。完當作爲一種概念,漢時耐與髡都只是完的一部分而已,秦時則完與耐相同,所以“完城旦舂”其實就是“耐城旦舂”。韓文認爲完有其時代性意義,秦與漢時並不相同。另外張全民也有類似的主張,參氏著《髡、耐、完刑關係考辨》,《湘潭大學社會科學學報》2001年第5期,第130—135頁。這種説法將完、耐與髡的關係更加複雜化了。不過筆者認爲,“完”是針對肉刑而言,指不受肉刑且保全肢體髮膚之意。“完”無涉於鬢髮鬚,因此與耐、髡無關,自然也就無剃不剃鬢髮鬚的問題,也就是説,本人還是贊同栗勁的主張。

《漢書·惠帝紀》載高祖十二年(前195)五月丙寅惠帝即皇帝位云:

上造以上及内外公孫、耳孫有罪當刑,及當爲城旦舂者,皆耐爲鬼薪白粲。民年七十以上若不滿十歲,有罪當刑者,皆完之。④《漢書·惠帝紀》第85頁。

孟康注曰“完”:“不加肉刑髡剃也。”可知不加肉刑髡剃稱爲“完”,即“全也”。孟康之注已明白表達“完”的範圍,其意即栗勁所主張的“肢體髮膚完好無損”之意,可是這裏還是要特别强調,“完”無涉於鬢髮鬚,因此孟康的注中根本無須加注“髡剃”二字,這樣就能清楚地表達“完”相對於“刑”的意義,也可免除後人因孟康的注而産生的誤解。①對於孟康的注,有不少學者將其斷句爲:“不加肉刑,髡剃也。”這樣就很容易將“完”與“髡”聯繫在一起,産生二者之間的混淆。若將“完”相對於刑罪,就可清楚的説明秦漢刑罰中“完城旦舂”(或是完爲城旦舂)的意義及其輕重。

睡虎地秦律已見完城旦(舂),如《法律答問》云:

完城旦,以黥城旦誣人。可(何)論?當黥。②《法律答問》第119簡,釋文第121頁。

這裏的完城旦顯然是不受黥刑,而黥又是最輕的肉刑,因此完城旦(舂)之等級應該在黥城旦(舂)之下,指不受肉刑的城旦(舂)。③栗勁也表達就完的本身而言,在秦律中僅僅作爲一個特定的法律術語加以使用,並不具備刑罰的意義,參氏著《秦律通論》第251—252頁。所以,可將完城旦(舂)視爲城旦(舂)之本刑,即完城旦舂等於城旦舂,而特别標識出“完”字,是因城旦舂常與肉刑作爲複合刑,所以寫出“完”字可和複合肉刑的城旦舂作出區别,表示觸犯之罪刑可免於肉刑之意。這種區别方式雖然未見於其他刑等,但就耐刑而言,亦見有“毋耐”之詞,表示鬼薪白粲與羣下吏有不受耐刑的情況。④《秦律十八種》第133~134簡“司”云:“鬼薪白粲,羣下吏毋耐者,人奴妾居贖貲責(債)於城旦,皆赤其衣,枸櫝欙杕,將司之。”(釋文第51頁)《二年律令·盜律》又云:

劫人、謀劫人求錢財,雖未得若未劫,皆磔之;完其妻子,以爲城旦舂。⑤彭浩等:《二年律令與奏讞書》第118頁。該條注[三]云:“‘完’,整理本釋文作‘罪’,據圖版和紅外綫影像,改釋爲‘完’。簡文作‘完其妻子,以爲城旦舂’,即其妻子‘完爲城旦舂’。”

“完其妻子,以爲城旦舂”意指罪犯之妻可免於肉刑,但仍要論以城旦舂之刑,此處雖將“完”與“城旦舂”分開表述,但實際上就是論以“完城旦舂”。《具律》又云:

有罪年不盈十歲,除;其殺人,完爲城旦舂。⑥《二年律令·具律》第86簡,釋文第125頁。

不滿十歲而殺人,論以完爲城旦舂,這是基於優齒的原則,故不須受肉刑。

相反地,對於刑罰中的“不完”者,即指受過肉刑之人,這種人在獲得減刑或無罪釋放後,通常被置於隱官之中,這點已見於前述,以下再補充之,如《秦律十八種·軍爵律》載:

工隸臣斬首及人爲斬首以免者,皆令爲工。其不完者,以爲隱官工。①《秦律十八種·軍爵律》第156簡,釋文第55頁。

“隱官”專門收置受過肉刑之人,此條之“工隸臣”因殺敵斬首而獲得免刑,但因受過肉刑,故置於隱官中擔任工匠。

(三)“完”並非用於城旦舂之“耐”

以刑等的輕重而論,“耐罪”輕於“刑罪”,且二者的性質完全不同。“完”只相對於刑罪,只適用於“刑罪”這個刑等,“耐”却與鬢鬚有關,指剃去鬢鬚而保留頭髮之意,②《漢書·高帝紀下》載高祖七年十二月“令郎中有罪耐以上,請之”。對於“耐”的注釋中,應劭與顔師古都認爲與鬢髮有關,惟如淳曰:“耐猶任也,任其事也。”如淳不從字義上解釋,反而以人的能力爲考量,這是值得注意的地方,因爲目前資料所見,施以耐刑的不見得都要剃除鬢髮。另見《史記·淮南王列傳》云“有耐罪以上”,如淳曰:“律耐爲司寇,耐爲鬼薪、白粲。耐猶任也。”蘇林曰:“一歲爲罰作,二歲刑已上爲耐。耐,能任其罪。”蘇林的意見也與如淳頗爲類似。且《説文》云“罪不至髡”爲耐,江遂引漢令亦曰“完而不髡曰耐”,③《史記·趙奢列傳》江遂引“漢令稱完而不髡曰耐”,此處的“完”就是指保全之意,不須再衍生不同的解釋。故耐輕於髡,二者顯然也有輕重之别。若將“完”等同於“耐”,則必須解釋一個難題,即爲何城旦舂不見使用“耐”爲複合刑成爲“耐城旦舂”,相反的,鬼薪白粲爲何未見使用“完”爲複合刑而成爲“完鬼薪白粲”,即使將完、耐、髡視爲同一種性質,而以“完刑”作爲這類刑罰的總稱,同樣也要面臨上述的質疑。

有學者以雲夢龍崗秦簡出現“耐城旦舂”之詞,認爲耐也可以搭配城旦舂使用,其文:

很明顯,這枚簡的下半部還有字無法釋讀,最後甚至還是斷簡。一般都將簡文斷句爲“人及虚租希程者,耐城旦舂□□”,①參見徐世虹:《秦及漢初律中的城旦刑》,《中華法系國際學術研討會文集》第202頁;趙久湘:《秦漢簡牘法律用語“完”再考辨——兼及“髡”、“耐”》,《古漢語研究》2011年第4期,第54頁;連宏:《秦漢髡、耐、完刑考》,《古代文明》2012年第2期,第69頁。但若細讀之而將其斷爲“人及虚租希程者,耐。城旦舂□□”,②對於雲夢龍崗秦簡這枚簡的簡文句讀,先前已有楊懷源、孫銀瓊《〈龍崗秦簡〉句讀獻疑》一文,指出簡文應斷爲“人及虚租希程者,耐。城旦舂□□”。見張顯成編:《簡帛語言文字研究》第五輯,巴蜀書社2010年,第493頁。似乎更合乎簡文的意思,其意似指虚租希程者處耐刑,若是城旦舂可能還有其他的規定。此推測若正確,則目前還是未見到耐配合城旦舂使用之例。

耐刑通常與鬼薪白粲、隸臣妾、司寇、候等刑種配合使用,且以耐爲隸臣妾爲主要的刑罰,③[韓]任仲爀:《秦漢律中的耐刑——以士伍身份的形成機制爲中心》,收入卜憲群、楊振紅主編:《簡帛研究二〇〇八》,廣西師範大學出版社2010年,第61頁。但這幾項刑種並非只複合耐使用,例如《法律答問》云:

·葆子□□未斷而誣告人,其罪當刑城旦,耐以爲鬼薪而鋈足。④《法律答問》第110簡,釋文第119頁。另外,第113簡亦云:“可(何)謂贖鬼薪鋈足?”(釋文第120頁)顯然鋈足加於鬼薪不是單一的法律規定。

除耐之外,鬼薪還可複合鋈足。隸臣的情況也一樣,如《法律答問》云:

當耐爲隸臣,以司寇誣人,可(何)論?當耐爲隸臣,有(又) (繫)城旦六歲。⑤《法律答問》第118簡,釋文第121頁。

知隸臣除耐外,可再加繫城旦六歲,甚至繫城旦外,隸臣妾還可加笞,⑥《法律答問》第132簡云:“隸臣妾 (繫)城旦舂,去亡,已奔,未論而自出,當治(笞)五十,備 (繫)日。”(釋文第124頁)知繫城旦舂的隸臣妾因逃亡而自首者,必須再加笞五十。可見鬼薪白粲與隸臣妾之複合刑,並非只限於耐一種。相反地,耐也可加於鬼薪白粲、隸臣妾、司寇與候以外的其他罪犯上,如《法律答問》云:

可(何)謂“耐卜隸”?卜、史當耐者皆耐以爲卜、史隸。·後更其律如它。⑦《法律答問》第194簡,釋文第139頁。

“耐卜隸”雖然也屬於“隸”,但因其身份特殊,所以犯耐罪後有專門的稱呼指稱之。

耐雖然最常與鬼薪白粲、隸臣妾、司寇及候複合使用,但從秦律中已見鬼薪還與鋈足,隸臣妾還與繫城旦舂及笞複合,而耐的執行方式是剃除鬢髮,鋈足是在足部施加刑械,①《法律答問》第110簡,釋文第119頁,注2。繫城旦舂應屬監禁之性質,笞則以箠施打罪犯,這些複合刑有一個共通點,就是它們都不屬於刑罪,執行方式都與肉刑無關。可見鬼薪白粲以下之複合刑與城旦舂有性質上的差異,城旦舂以刑罪爲主,毁人肢體與肌膚,鬼薪白粲以下以耐爲主,不使用肉刑,兩者輕重懸殊,這種區分到了漢初更加地明顯,因爲在秦律中仍見到“刑鬼薪”與“刑隸臣”的名稱,但目前所見漢律未再出現這種情況,刑罪複合非城旦舂的現象已慢慢消失,兩者的區分逐漸明顯。

《二年律令·具律》中有兩條減刑的規定,學者據此認爲“完”乃使用於城旦舂之“耐”,②韓樹峰:《秦漢律令中的“完”刑》,《中國史研究》2003年第4期。但這可能是對完與耐的誤解所導致。《具律》第82號簡云:

上造、上造妻以上,及内公孫、外公孫、内公耳玄孫有罪,其當刑及當爲城旦舂者,耐以爲鬼薪白粲。③《二年律令·具律》第82簡,釋文第123頁。

此條與《漢書·惠帝紀》載高祖十二年五月惠帝即皇帝位時所下的詔書類似,其關係已爲高敏所印證。④高敏:《〈張家山漢墓竹簡·二年律令〉中諸律的制作年代試探》,《史學月刊》2003年第9期,第33—34頁。《惠帝紀》載:

上造以上及内外公孫、耳孫有罪當刑,及當爲城旦舂者,皆耐爲鬼薪白粲。⑤《漢書·惠帝紀》第85頁。

兩者的差别只在於減刑對象的範圍而已,《具律》將“上造妻以上”列入減刑對象,顯然較《惠帝紀》來得廣。減刑的内容部分有二,一是“當刑”者,二是“當城旦舂”者,二者都直接減爲“耐爲鬼薪白粲”。但《具律》第83號簡又記:

公士、公士妻及□□行年七十以上,若年不盈十七歲,有罪當刑者,皆完之。⑥《二年律令·具律》第83簡,釋文第124頁。

這條也與惠帝即皇帝位時之詔書規定類似,《惠帝紀》載:

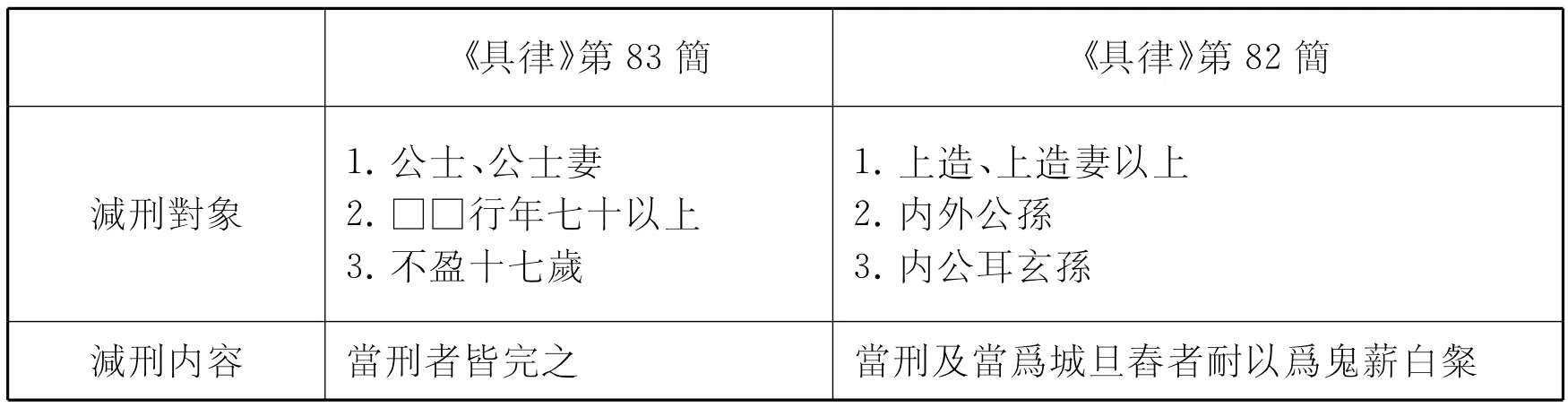

民年七十以上,若不滿十歲,有罪當刑者,皆完之。⑦《漢書·惠帝紀》第85頁。可知其中《具律》的減刑範圍仍較《惠帝紀》來得廣,尤其是多了“公士、公士妻以上”之對象。由《具律》第82、83兩簡所記,知内容皆爲減刑之事,且都以爵位作爲減刑的標準之一,若將這兩條《具律》的内容表列,則二簡所見之減刑内容如表1“《具律》減刑表”:

表1 《具律》減刑表

又已知“公士”爲第一爵級,“上造”爲第二爵級,公士當刑者皆“完之”,“上造”當刑者却只能“耐以爲鬼薪白粲”,似乎爵級較低的公士,反而得到比較優渥的減刑優待,①韓樹峰:《秦漢律令中“完”刑》,《中國史研究》2003年第4期。文中云在“兩種犯罪主體同當刑,又同獲減刑的情況下,地位低的公士所受懲罰要輕於地位高的上造,即公士被判保全頭髮鬢鬚的勞役刑,而上造却被判剃去鬢鬚的勞役刑”。若是如此則會喪失掉爵位的意義。但這種誤解導因於將“完”與“耐”等同看待,若將“完”解釋爲不受肉刑且無涉於鬢髮鬚,則可清楚理解二簡所記之減刑規定。其説明如下。

《具律》第83簡之規定是當刑者得“完之”的對象,包括公士、公士妻、□□行年七十以上與不滿十七歲四種,這四種若觸犯肉刑得免除之,其例就如《具律》第86簡所記:

有罪年不盈十歲,除;其殺人,完爲城旦舂。②《二年律令·具律》第86簡,釋文第125頁。

原本《二年律令·賊律》規定賊殺人與鬥殺人皆棄市,但此《具律》特别規定不滿十歲而殺人,得完爲城旦舂,不需受肉刑,此例完全符合《具律》第83簡之“不盈十七歲,當刑者皆完之”的規定。因此不滿十歲殺人並非完全不需論刑,只是他可以免除肉刑,但還是要論以完城旦舂之刑,而“完城旦舂”顯然重於“耐爲鬼薪白粲”,所以公士的減刑並没有優於上造,爵位的意義也未喪失。況且《二年律令·具律》又云:

鬼薪白粲有耐罪到完城旦舂罪,黥以爲城旦舂;其有贖罪以下,笞百。①《二年律令·具律》第120簡,釋文第141頁。

“耐罪”與“完城旦舂”同時出現,且律文明白表示“耐罪到完城旦舂罪”,可見“耐”與“完”二者顯然不同。②水間大輔亦云耐與完同時出現,因此完作爲耐的别名的可能性不大。見氏著《秦漢刑法研究》,(東京)知泉書館2007年,第46頁。據統計,雲夢睡虎地秦律中出現耐刑的計有三十餘處,提到完刑的如完爲城旦舂有十餘處,既然耐與完同時出現在一份出土資料中,則二者相同的可能性應該也不大。③楊廣偉:《“完刑”即“髡刑”術》,《復旦學報(社會科學版)》1986年第2期,第111頁。

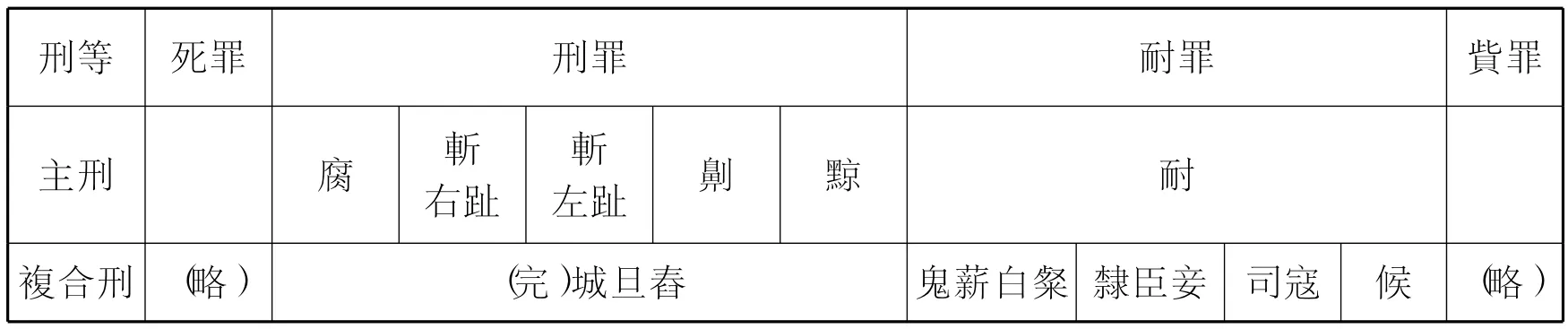

“完”爲秦漢律令中常見的用詞,在刑罰制度中,“完”只與城旦舂合併使用,這表示“完”有其特殊的用法。本文以爲,“完”作爲刑罪的相對語,表示免受刑罪之意,此意與《説文》釋“完”爲“全也”相符合,以此視之,則“完”不應是一種刑罰,而更應是一個形容詞。“完”與鬢髮鬚本無關係,但“耐”與“髡”明顯的屬於剃除鬢鬚與頭髮之刑,後二者只是剃除程度的差異而已,此二刑不應與“完”混淆視之。藉由以上的説明,可暫作下表表2“刑罪與耐罪刑等表”,以見彼此關係。

表2 “刑罪”與“耐罪”刑等表

三、“刑盡”——肉刑與死刑之間

《漢書·刑法志》記漢文帝刑制改革有兩項重點,一是廢除肉刑,二是制定刑期。其中廢除肉刑一事自光武帝時已出現不同的意見,贊成與反對者的議論持續到魏晉南北朝未曾中斷。建議恢復肉刑的人主要有兩點意見,一是肉刑屬於重刑,用重刑可以在亂世中止姦。二是刑制不協調,恢復肉刑可以填補其中的空缺。對於刑制不協調的問題,癥結點出現在《漢書·刑法志》的一段記載,一般認爲漢文帝將某些原本不在死刑之列的罪行,因刑制的調整而將它們併入死刑之中,進而産生輕罪重罰的現象。這段記載如下:

當斬右止(趾),及殺人先自告,及吏坐受賕枉法,守縣官財物而即盜之,已論命復有籍笞罪者,皆棄市。①《漢書·刑法志》第1099頁。

因肉刑廢除了,所以文帝改革時將三種原本不是死刑的罪行,加重到死刑之中,這三項分别是:“斬右止(趾)”、“殺人先自告”與“吏坐受賕枉法,守縣官財物而即盜之,已論命復有籍笞罪者”。②新校本《漢書·刑法志》原文爲“已論命復有笞罪者”,少了“籍”字。張建國對此有精闢的辯證,認爲應該在“笞”字前加上“籍”字。“籍笞”即“加笞”,指文帝刑制改革後,加於髡鉗城旦之上的笞數之意。見氏著《前漢文帝刑法改革及其展開的再探討》,收入氏著《帝制時代的中國法》第193—194頁。見到這段記載,頗讓人懷疑執意廢除肉刑,以寬刑著稱的文帝,爲何會加重罪行到死刑呢?這是值得討論的問題,同時也可用來説明肉刑與死刑之間的界綫。

《二年律令·具律》出現類似《刑法志》的記載,同樣是將某些罪行列入死刑,其中的第91~92號簡云:

城旦刑盡而盜臧(贓)百一十錢以上,若賊傷人及殺人,而先自告也,皆棄市。③《二年律令·具律》第91~92號簡,釋文第127頁。

此條規定三種罪行必須加入死刑,分别是城旦刑盡而“盜臧(贓)百一十錢以上”、“賊傷人先自告”及“殺人先自告”。另外,第122號簡也有類似的記載,律文云:

(人奴婢)刑盡而賊傷人及殺人,先自告也,棄市。④《二年律令·具律》第122號簡,釋文第141頁。

這條只列出了人奴婢刑盡而“賊傷人先自告”與“殺人先自告”兩項,這是因爲對象是“人奴婢”(即私家奴婢)所致。

若將《二年律令》作爲吕后二年的施行律令,⑤陳中龍:《試論〈二年律令〉中的“二年”——從秦代官府年度律令校讎的制度出發》,《法制史研究》第27期,2015年,第203—236頁。則《具律》所記事項就早於文帝的刑制改革,這些罪行包括:“城旦及人奴婢刑盡殺人先自告”、“城旦及人奴婢刑盡賊傷人先自告”及“城旦刑盡盜臧(贓)百一十錢以上”。到了文帝改革時,又將“斬右止(趾)”、“殺人先自告”及“吏受賕枉法,守縣官財物而即盜之,已論命復有籍笞罪者”三種加重到死罪。從這些舉動可知,自漢初以來刑制内容就不斷修改,尤其是對於刑制内各種罪行的細部調整,這些在文獻中並不容易見到,但這些因涉及肉刑與死刑之間的界綫,所以具有指標性的意義。

(一)城旦及人奴婢刑盡殺人先自告

關於殺人的刑責,《二年律令·賊律》第21與23號簡雖有賊殺與鬬殺之區分,但二者都屬於棄市之刑。基於鼓勵罪犯自首,漢代《告律》規定云:

有罪先自告,各減其罪一等,死罪黥爲城旦舂。①《二年律令·告律》第127號簡,釋文第144頁。

依律自首者可減刑一等,死罪降爲黥爲城旦舂。此條“城旦及人奴婢刑盡殺人先自告”者棄市,意指在刑盡的情況下再犯黥爲城旦舂,必須列入死刑。依《具律》的規定,城旦舂以再犯黥罪作爲累加肉刑的原則,所以刑盡的城旦與人奴婢殺人而自告者棄市,是根據此項原則而來。

這條規定到了文帝改革時就將“刑盡”的條件删除,直接變成“殺人先自告”者棄市,其中的原因當然是刑罪這個刑等被廢除了,因此也就没有“刑盡”的問題。但原本只適用於城旦及人奴婢的規定,如今却擴大到所有的罪犯,凡殺人先自告者不再享有減刑一等的優待,它已屬於自告減刑的一項“但書”。

(二)城旦及人奴婢刑盡賊傷人先自告

賊傷人的規定見於《二年律令·賊律》,律文云“賊傷人及自賊傷以避事者,皆黥爲城旦舂”,②《二年律令·賊律》第25號簡,釋文第100頁。而且“謀賊殺傷人,未殺,黥爲城旦舂”,③《二年律令·賊律》第22號簡,釋文第99頁。可知不論是賊傷人或是預謀賊傷人,都需論以黥爲城旦舂。賊傷人先自告者,依律可減罪一等,由黥爲城旦舂減爲完城旦舂,但城旦及人奴婢在刑盡的情況下,賊傷人先自告却被納入死刑,顯然在此未見到先首得減刑的優待。

(三)城旦刑盡而盜臧(贓)百一十錢以上

“盜臧(贓)百一十錢以上”者,其罪刑見於《二年律令》之《盜律》,律文云:

盜臧(贓)直(值)過六百六十錢,黥爲城旦舂。六百六十到二百廿錢,完

爲城旦舂。不盈二百廿到百一十錢,耐爲隸臣妾。①《二年律令·盜律》第55號簡,釋文第112頁。

可知盜贓百一十錢以上的刑責,最低只論以耐爲隸臣妾,超過六百六十錢才論以黥爲城旦舂,所以此條將城旦舂刑盡盜贓百一十錢以上全數納入死罪,確實有部分是違背累加肉刑的原則,其目的當在嚴懲盜贓之罪。

(四)斬右趾

以肉刑與城旦舂的複合使用而言,最常見到的是黥爲城旦舂,目前尚未見到斬右趾與腐複合城旦舂的情況,但斬右趾與腐是肉刑中最重的兩等,故推測二者與城旦舂的複合使用只作爲累進加重之用,目的在避免斬左趾爲城旦舂再犯黥罪時,直接就進入死刑,這顯示文帝前的刑制不輕易地將肉刑進階到死刑。

文帝改革將斬右趾納入死刑,實際上是將已經斬左趾爲城旦而再犯黥罪的部分,都納入到死刑的範圍,當時之所以這樣改變的原因,可能是考量律令中原本就没有直接論以斬右趾爲城旦的罪行,另一方面,肉刑的等級已有五種,以這五種來複合城旦舂使用,也會有生刑與死刑之間的距離過大之慮,且一再的複加肉刑更會讓人感到殘忍,因此文帝才將肉刑等級保留斬左趾、劓與黥三種,且改以加笞及髡鉗的方式替代之。從這個角度看,對於再犯黥罪的城旦舂而言,原本有四種肉刑可再複加,所以和死刑間的距離確實過大,但對於初犯斬左趾爲城旦舂的罪犯而言,他與死刑之間就留下一綫之隔而已,完全没有緩衝的餘地。

(五)吏坐受賕枉法,守縣官財物而即盜之,已論命復有籍笞罪者

本條可析爲兩項罪行,一是“吏坐受賕枉法,已論命復有籍笞罪者”,二是“守縣官財物而即盜之,已論命復有籍笞罪者”。②對於這段話的斷句與解讀,可參見張建國:《前漢文帝刑法改革及其展開的再探討》,收入氏著《帝制時代的中國法》,法律出版社1999年,第194頁。《説文解字》釋“賕”曰:“以財物枉法相謝也。”《二年律令·盜律》云:

受賕以枉法,及行賕者,皆坐其臧(贓)爲盜。罪重於盜者,以重者論之。③《二年律令·盜律》第60號簡,釋文第113頁。

“受賕”與“行賕”爲相對之辭,其中的受賕者應是官吏,故能枉法爲他人脱罪。漢代《盜律》只以行爲的對象作爲區分,不管是受賕或行賕,都以盜贓之罪論處。①《盜律》“受財枉法”條云:“魏律之凡言賕者,皆不求自與,其求而與者,即以盜論,必爲漢之舊律。”見沈家本:《漢律摭遺》,收入氏著《沈寄簃先生遺書》卷2,中國書店1990年,第591頁。目前所知,漢律似乎未分求與不求,凡受賕者,皆以盜論。敦煌漢簡也記:“受賕以枉法,皆坐臧爲盜。”②釋文見吴祁驤、李永良、馬建華:《敦煌漢簡釋文》,甘肅人民出版社1991年,第1875號簡,第198頁。

受賕枉法的刑責,依《盜律》的規定自一錢以上便要受罰,超過六百六十錢,更要論以黥爲城旦舂。不過《盜律》已云“罪重於盜者,以重者論之”,表示受賕枉法的論刑可能還會重於盜贓。

“守縣官財物而即盜之”者,颜師古注曰:“即今律所謂主守自盜者也。”“監臨主守自盜”是指身爲監臨、主守而竊盜自己監管的財物。③劉俊文:《唐律疏議箋解》,中華書局1996年,第1390頁。其刑責也是依據所盜之金額而有不同的處罰,例如漢律規定:“主守而盜直十斤,棄市。”④《漢書·陳萬年傳》第2902頁如淳注。

觸犯這兩項罪行者,若“已論命復有籍笞罪”,必須論以棄市。張建國對“已論命復有籍笞罪”一句有精闢的論述,他認爲“籍笞”即“加笞”,是因文帝改革以籍笞取代了原本的劓與斬左趾,所以這句話的意思是指經過審判而罪名成立後,再犯“髡鉗城旦籍笞三百”與“髡鉗城旦籍笞五百”這兩項罪名之意。⑤張建國:《前漢文帝刑法改革及其展開的再探討》第194—195頁。

“吏坐受賕枉法”與“守縣官財物而即盜之”兩項罪行,基本上都以盜贓的金額作爲論罪的依據,不過若在“已論命復有籍笞罪”的情況下,就一律論以棄市。舉例言之,若官吏受賄一錢,原本只罰金一兩,但是若再犯籍笞罪(即髡鉗城旦籍笞三百或髡鉗城旦籍笞五百),就要以棄市論之,很明顯的這是對官吏主守盜罪的加重懲罰。

最後,從肉刑的適用比例而言,秦及漢初的刑罰體系已經具有明顯的慎用重度肉刑的趨勢,⑥徐世虹:《秦及漢初律中的城旦刑》,《中華法系國際學術研討會文集》第191頁。且從“刑盡”諸例所見,至少還有四種肉刑可作爲黥城旦舂到死刑之間的緩衝地帶,也許這個距離太長了,但却表現出當時對於生刑進入死刑的態度。文帝廢除肉刑,雖將毁人肢體而令人感到殘忍的刑罰删除,但確實縮短了生刑與死刑之間的距離。

結 論

漢文帝之前的刑罪計有腐、斬右趾、斬左趾、劓與黥五種,其輕重等級的安排極有可能源自於先秦時期,到了秦及漢初已將其明確的載於律文中,並成爲漢文帝之前的特色刑等。刑罪以複合城旦舂最爲常見,被稱爲“刑城旦(舂)”,此時可作爲黥城旦舂再犯黥罪後的累加刑罰,但也可直接合併成一罪,作爲初犯重罪的論刑。與“刑城旦(舂)”相對的是“完城旦(舂)”,意指未受肉刑的城旦舂,其中的“完”與人體的鬢髮鬚没有任何關係,所以和剃除鬢鬚的“耐”、剃除頭髮的“髡”都不相同,完、耐、髨之所以産生聯繫,導因於歷代注家的衍生解釋。

在文帝廢除肉刑之前,肉刑與死刑之間已開始進行細部的調整,從“刑盡”的條文可知,秦及漢初對於生刑進入死刑採取相當審慎的態度,文帝雖然將殘酷的肉刑廢除,却也縮短了生刑與死刑之間的距離,例如將斬右趾直接併入死刑,使得城旦舂與死刑之間只剩下髡鉗、籍笞三百和籍笞五百三種刑等,與漢初的五等相比,對於初犯重罪的人來説,確實會有易入死刑的情況,只是當時籍笞之刑已讓罪犯無法承受而已。

①

* 本 文研究期間獲朝陽科技大學校内小型研究專題補助,題目爲《試論漢文帝之前的“刑罪”》,特此説明與致謝。本文第三部分“刑盡——肉刑與死刑之間”曾於2006年以《肉刑與死刑之間——漢初刑制研究之一》刊登於《中華簡牘學會通報》第二期,第33—44頁。惟當時的思慮有許多不妥之處,如今爲讓本文的説明更加完整,經大幅度修訂過後附於文中,在此一並表明。