经皮电穴位刺激疗法合疏肝降逆颗粒治疗食管源性胸痛

李 娜 张 然 郝海蓉

(山西中医学院附属医院,太原 030024)

经皮电穴位刺激疗法合疏肝降逆颗粒治疗食管源性胸痛

李娜张然郝海蓉

(山西中医学院附属医院,太原 030024)

【关键词】食管源性胸痛;经皮电穴位刺激疗法;疏肝降逆颗粒

食管源性胸痛是指由食管疾病或食管运动异常所引起的以间歇性前胸痛为发作特点的一类疾病,主要表现为胸骨下疼痛, 严重时疼痛剧烈, 甚至可放射至后背、肩部、颈部、牙齿和耳后等部位, 多伴有烧灼感、嗳气、泛酸等临床表现。其中胃食管反流病(GERD)为最常见的因素,占50 %~70 %。本文观察经皮电穴位刺激疗法合疏肝降逆颗粒治疗以胸痛为主要表现的GERD患者,取得了较好效果,现报道如下。

一般资料

收集2012年5月—2015年5月于我院就诊的以胸骨后疼痛为主要表现的GERD患者100例。该试验采用随机分组、平行对照试验设计。入选100例病例采用随机数字表法将患者分为两组。治疗组50例,男23例,女27例;年龄18~68岁,平均(49.3±10.4)岁;病程0.5~5年,平均1.2年。对照组50例,男24例,女26例;年龄19~70岁,平均(51.3±11.3);病程0.4~6年,平均1.4年。两组在性别、年龄、病程上无显著性差异,具有可比性。

入选标准:①年龄18~70岁。②参照2006年中华医学会消化病分会制定的《中国胃食管反流病共识意见》[1],具有胸骨后或胸骨下疼痛,伴有或不伴有典型的烧心、反酸症状。③内镜检查证实为反流性食管炎或Barrett食管。反流性食管炎内镜检查按洛杉矶分级标准。A级:黏膜皱襞表面黏膜破损,直径<5mm;B级:黏膜皱襞表面黏膜破损,直径≥5mm,病变不融合;C级:黏膜破损相互融合,范围不超过食管周径的75%;D级:黏膜破损相互融合,并累计食管周径的75%以上。内镜阴性者,行24 h食管pH监测,证实反流存在。④辨证属肝胃不和型,证见胸骨后或剑突下疼痛感,或累及两胁,烧心、嗳气、反酸,精神郁闷或烦躁易怒,舌质红,苔薄黄,脉弦。

排除标准:①患有上消化道出血、消化性溃疡、贲门失弛缓症、胃食管肿瘤、严重肝肾功能损害及有胃部手术史者。②胸片、心电图、心脏CT等证实有原发性呼吸系统疾病及冠心病者。③妊娠或哺乳期妇女及有严重认知功能障碍者。④4周内曾服用治疗量质子泵抑制剂或促胃肠动力药物以及对本试验药物有过敏史者。⑤其他原因不能获取准确资料或未完成治疗者。

治疗方法

治疗组:①经皮电穴位刺激疗法:穴位选用脾俞、胃俞、肝俞、胆俞、膈俞、天突、肩井、缺盆,用华佗牌SXDZ-100型诊疗仪,将电极板贴于穴位上,进行穴位刺激,每次30 min,每日1次。刺激强度以患者能够忍受而不引起疼痛为度。②疏肝降逆颗粒(天江药业)。药物组成:柴胡10 g,白芍15 g,枳壳10 g,竹叶10 g,陈皮10 g,柿蒂10 g,香附10 g,延胡索15 g,海螵蛸20 g,白术10 g,佛手10 g,甘草6 g。每天1剂,于早晚开水冲服。疗程45 d。

对照组:埃索美拉唑40 mg,每日1次,早晨空腹口服;莫沙比利5 mg,每日3次,三餐前15 min口服。疗程45 d。

治疗结果

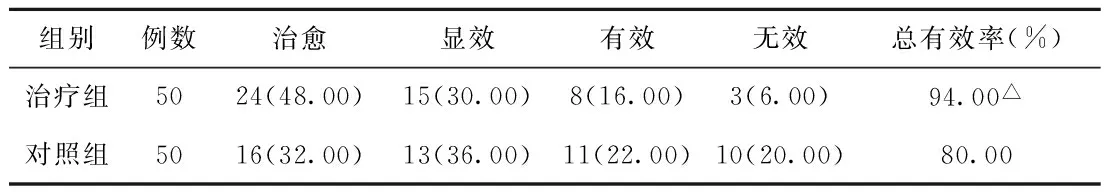

疗效标准。治愈:胸痛症状消失,食管下括约肌静息压(LESP)>14.3 mmHg,demeesterd评分<14.72; 显效: 胸痛症状好转( 胸痛症状发作次数明显减少, 持续时间明显缩短),10mmHg 临床疗效比较:治疗组总有效率为94.00%,高于对照组的80.00%,差异有统计学意义(P<0.05)。见表1。 表1 治疗组与对照组患者临床疗效比较[例(%)] 注:与对照组比较,△P<0.05 不良反应:两组治疗前后血常规、大小便常规、肝肾功能和心电图检查均无异常发现。治疗组1例出现乏力及头晕,对照组2例出现口干、眩晕,均未做特殊处理自行缓解,未影响疗程的完成。 讨论 GERD 是指胃肠内容物异常反流至食管所引起的症状及并发症。其典型表现为反酸、烧心及胸骨后疼痛。GERD导致胸痛机制包括两个因素: ①以胃酸、胃蛋白酶为主要成分甚至含有胆汁酸、胰酶的反流物对食管黏膜、肌肉、神经纤维直接造成损伤。②部分患者食管黏膜对酸性反流物具有超敏感性, 在食管收缩时激发疼痛感觉[2]。GERD所致胸痛位于胸骨后或剑突下, 疼痛性质类似于心绞痛, 但多伴有反酸、烧心等症状。西医常用质子泵抑制剂加促胃动力药物治疗,二者用药后可缓解症状,又可减轻反流物对食管黏膜的损伤,但对于内脏敏感性问题疗效欠佳,而且GERD是一种时发时愈的慢性疾病,一般初始治疗症状缓解,但复发率极高,故通常需要维持治疗,但长期用药会导致敏感性降低,必须加大用量才能抑制反流,导致不良反应发生率升高,可致肝肾功能损害,且长期治疗可导致胃腺萎缩。中医经皮电穴位刺激疗法通过刺激相关穴位,不仅能增强胃蠕动、抑制胃酸分泌、增加胃排空[3],还可以改善内脏敏感,提高机体抗痛能力,缓解躯体症状,并配合疏肝降逆颗粒疏肝和胃降逆,达到从根本上治疗本病的目的。 本病属中医学“反胃”“嘈杂”“吐酸”“吞酸”范畴,与肝、脾、胃、肺关系密切。肝主疏泄,助脾胃运化,可使胃气和降正常,肝失疏泄,导致胃不降反升,胃酸“移位”于食管,最易发生本病。因此,肝在发病中占有重要地位。中医学认为,本病为“本虚标实”,其主要病机为肝失疏泄、胃失和降、浊气上逆,临床上以肝胃不和最为常见,故治宜疏肝和胃,标本兼治,攻补兼施。疏肝降逆颗粒以柴胡、佛手疏肝解郁;枳壳、香附、陈皮行气消积;白术健脾益气;柿蒂降逆胃气;白芍配甘草缓急止痛,海螵蛸制酸止痛,延胡索理气止痛。全方共奏疏肝解郁、健脾和胃、制酸止痛之功。现代药理研究证明,柴胡可有效调节消化道运动功能;枳壳、陈皮具有增强胃蠕动、促进胃排空、抑制胃食管反流的作用;海螵蛸含有大量碳酸盐及多种微量元素,能中和胃酸而缓解烧心反酸,还能促进黏膜修复;白芍配甘草有明显抑制胃酸过度分泌和止痛作用,可降低迷走神经兴奋性,提高食管下段括约肌张力;佛手在调节神经系统方面能发挥抗抑郁的作用;延胡索有明显的镇痛及镇静作用。 中医经皮电穴位刺激疗法的优势体现在:①将电极放在穴位上,通过透穴电流起作用,以其特定的频率和波形刺激相关穴位,既可兴奋粗纤维在脊髓关闭疼痛闸门,减少疼痛信息向中枢的传递,又能有效促使中枢的不同脑区释放阿片肽类及其他神经化学物质,阻止中枢神经细胞对外周传入的疼痛信息的感受,快速提高全身的抗痛能力。②这些穴位在节段上与食管和胃处于同一神经节段, 在刺激穴位的同时亦通过同节段的神经反射对食管及胃产生良性刺激,改善胃及食管功能的蠕动功能, 提高食管下括约肌的收缩力,抑制胃酸分泌、增加胃排空,使食物内容物能顺利排入胃内、胃的排空时间缩短, 从而防止胃食管反流的发生[4]。 本研究结果显示,经皮电穴位刺激疗法合疏肝降逆颗粒治疗食管源性胸痛疗效确切,且无明显不良反应,值得临床推广。 参考文献 [1]中国胃食管反流病共识意见专家组.中国胃食管反流病共识意见[J].中华内科杂志,2007,46(2):170-173. [2]焦洋.食管源性疾病所致胸痛[J].中国社区医师,2005,46(2):70-73. [3]解然勇,候超,王璇,等.电针足三里联合甲氧氯普胺注射治疗上消化道术后胃肠功能紊乱50例[J].陕西中医,2013,34(6):744-745. [4]刘嵩,石拓,杨家耀.指针疗法联合埃索美拉唑、莫沙比利治疗胃食管反流病食管外症状疗效观察[J].中国中西医结合消化杂志, 2015,23(4):288-290. (收稿日期2015-09-14)