政府清廉感知:差序格局及其解释

——基于2015年度全国廉情调查的数据分析

倪 星 李 珠

政府清廉感知:差序格局及其解释

——基于2015年度全国廉情调查的数据分析

倪星李珠*

【摘要】通过主观态度调查的方式了解公众对政府的清廉感知,进而采取相应的政策措施,是廉政领域的普遍做法。2015年度全国廉情调查的数据显示,公众对不同层级政府的清廉感知存在着差序格局。采用多层线性模型分析发现:随着地方经济发展水平的提高,公众倾向于认为地方比中央更清廉;公众的腐败容忍度越高,越倾向于认为地方比中央更清廉;腐败信息来源主要为官方报道的公众倾向于认为地方比中央更清廉,而腐败信息来源主要为小道消息和有过直接腐败经历的公众,其态度则相反;腐败案件的曝光会导致公众出现对中央清廉感知的负面评价。这些发现可以提供全面、多元的信息,推动未来的反腐败工作建立在更加科学、精准、有效的基础上。

【关键词】政府清廉感知差序格局多层线性模型

一、引言

在当今的廉政研究和反腐败斗争实践中,通过系统科学的方法了解公众的清廉感知及相关评价,评估政府廉政工作的实际绩效,是准确掌握政府及其工作人员的清廉状况,解决反腐败斗争中存在的信息不对称悖论,从而针对性地调整和优化反腐倡廉策略的重要途径。在清廉感知调查领域,透明国际组织(Transparency International)最为知名。该组织从1995年开始发布全球清廉指数(Corruption Perceptions Index,CPI),根据专家评估和民意调查等方式测算各国(或地区)的腐败水平,进行清廉程度排名。一些学者基于该指数进行了相关研究,发现廉洁国家的共同特点是实行高度发达的民主体制、拥有广泛受众的自由媒体、政府部门中女性官员比例较高并且贸易开放(Treisman,2007),而政府干预、制度质量、缺乏竞争以及贫穷和不公平是导致腐败的重要原因(Lambsdorff,1999)。

然而,政府并不是一个单一的整体,而是一个多层级、多部门的复杂系统。以国家为单位的跨国调查,无法揭示一国内部的差异。在纵向层级上,绝大部分国家都包括中央政府和地方政府,一般公众与中央政府接触较少,对其认知比较抽象,而与地方政府接触较多,认知更为具体(管玥,2012)。那么,公众对中央政府和地方政府的清廉感知水平是否存在差异?他们会认为中央政府更清廉还是地方政府更清廉?哪些因素导致了这种清廉感知上的差序格局?

对上述问题的研究可以增进人们对政府清廉感知及其影响因素的深入理解,突破国家铁板一块的清廉感知印象。已有研究表明,政府腐败影响着公众的政府信任水平(Villoria et al.,2013),但过去大量的政府信任研究因为无法细化信任的内容而广受批评。对政府清廉感知差序格局的研究,可以增进人们对中国政府信任差序格局的认知和了解。本文整合了政府和个体两个层面的分析视角,对于公众评价政府(包括主观政府绩效、政府满意度、政府信任度评价等)的差异化解释具有重要参考意义。此外,本文的研究可以为国家反腐败实践中的差异化政策制定和注意力分配提供依据,帮助各级政府更加精准地开展廉政工作。

本文以中山大学廉政与治理研究中心开展的2015年度全国廉情调查数据为基础,探讨了公众对不同层级政府清廉感知中存在的差序格局。进而收集了中央纪委官网、统计年鉴和政府工作报告等方面的相关数据,采用两层次随机截距模型,检验了制度、文化和信息控制对政府清廉感知差序格局的影响。文章首先围绕着差序格局及其产生原因进行文献综述,然后提出理论框架和研究假设,接着进行数据收集、变量设定和模型呈现,最后得出研究结论。

二、相关文献回顾

如前所述,已有文献主要将分析层次定位在国家层面上,较少探究国家内部不同层级政府的清廉感知水平差异。此外,因为廉洁是政府信任的重要维度之一(Li,2008),所以需要从不同层级政府信任的角度来扩展研究视角。李连江将差序格局*差序格局概念最早由费孝通在《乡土中国》中提出。阎云翔(2006)认为差序格局是一种立体结构,既包含了纵向的、刚性的、以计划为中心的“序”,也包含了横向的、弹性的、以自我为中心的“差”。概念引入政治学领域,发现尽管一些农民将国家看作一个整体,但是更多的人相信中央和地方之间存在着显著的不同。对那些不认为国家是一个整体的农民来说,更多的人相信上级政府而不是下级政府(李连江,2012)。于建嵘(2010)随机抽取进京上访者进行研究,发现五级政府的信任水平层级递减,中央—地方之间的信任度差异显著。肖唐镖(2005)对江西省委党校干部培训班学员进行了调查,发现基层公务人员同样认为中央政府的公信力高于基层政府。

为什么会出现差序政府信任的现象,学者们分别从个体层面和政府层面给出了解释。在个体层面上,吕晓波(Lü,2014)认为,辍学教育经历破坏了人们对地方政府的信任但并未减弱对中央政府的信任,教育改革政策的意识提高了人们对中央政府的信任但并未提高对地方政府的信任。另外,人们对地方政府的信任水平高低也会影响对中央政府的信任水平。如刘易斯-贝克(Michael S.Lewis-Beck)等(Lewis-Beck et al.,2014)发现,那些对地方政府做法不满意的人对中央政府也会有较少的满意度。钟杨(Zhong,2014)发现对市级政府绩效评价不高的人,对中央和其他地方政府也表现出较低的信任度。李连江(Li,2016)发现对地方政府的信任水平高,会显著提升对中央政府的信任水平。个体层面的解释固然可以反映个体之间差异对政府信任评价的影响,但是,政府信任水平的不同在很大程度上是由政府自身差异所致。而且,个体层面的解释也难以解决因果关系的问题。故此,还必须从政府层面来进行解释。崔尔曼(Ernan Cui)等(Cui et al.,2015)发现,农村土地兼并破坏了对地方政府的信任,但并未影响对中央政府的信任。这在很大程度上可以解释为什么中央政府信任度高,而地方政府信任度低。但该研究的缺陷是数据只能涵盖部分省份,难以将研究结论进行更大范围的推广;对其他变量并未进行控制,很难保证研究结论的稳健性。

综上所述,虽然差序政府信任方面的文献提供了富有洞见的解释,但现有文献基本没有涉及到差序政府清廉感知这一问题,对其具体形式、演变规律和生成机制更缺乏探究。因此,本文将首先在调查数据的基础上厘清差序政府清廉感知是否存在及如何表现,然后借鉴差序政治信任的研究文献,建构相应的解释框架,分析差序政府清廉感知的产生原因并提出相应的对策建议。

三、分析框架与研究假设

廉洁是构成政府信任的重要维度之一,较高的清廉感知对政治信任具有显著的提升作用(Li,2008)。至于为什么出现政治信任差异,则有制度理论和文化理论两种竞争性解释(Wong et al.,2011)。制度理论基于理性选择的观点,主张政治信任是内生的,源自个体对政治制度绩效的理性回应(March,1989;North,1990)。文化理论主张政治信任是外生的,它不是源自现实的政治环境,而是取决于人们在早期社会化过程中所形成的价值和信仰。因此,制度主义者强调政治行动者对政策结果计算的重要性。对他们来说,政治信任是由制度在多大程度上产生了人们所预期的政策结果所致(Przeworski et al.,1997),政治信任依赖于政府提供好政策的能力。虽然也有学者发现,伴随着经济成功,公众的自我表达价值慢慢出现,使得人们对政府持更加批判的态度(Wang,2005)。后物质主义价值观的出现,可能对政治信任的发展带来负面影响(Wong et al.,2011)。在经济发展水平高的地区,人们变得更加理性、去人格化(Lipset & Lenz,2000)。经济条件的改善也可能迎来一个“批判性公民时代”的到来(Wang & You,2016),而并不一定带来人们对政府和政治体制信任的增加。但在经验证据上,已有足够的研究表明,政策绩效尤其经济绩效是影响西方民主国家政治信任的主要因素(Hetherington,2005;Przeworski et al.,1997)。

按照制度理论的解释逻辑,地方经济发展水平应该对当地政府的清廉感知水平具有提升作用。由于政治制度设计的原因,中央政府与地方政府的责、权、利存在着明显差别。随着地方经济的发展,地方政府提供公共服务的水平和能力也在不断提高,人们对地方政府的工作感知更加直接,对其绩效更加容易认可。相对而言,中央政府提供的是全国性、一般性公共服务,更难以被地方民众直接感知。而且,在相当长时期内中央政府在教育、医疗、社保等关乎民生的领域投入严重不足,基本公共服务政府间支出结构严重不合理(沈荣华,2007)。地方政府则承担着直接提供公共服务的职责,在经济发展水平较高的地区,地方财政收入较为充足,地方政府对公共服务领域的投入较高,公共服务水平较高(张开云等,2010)。因此,本文提出研究假设1。

假设1:地方经济发展水平越高,人们越可能感知到地方政府比中央政府更清廉。

与制度理论相比,文化理论的支持者认为政治信任是外生的,即它不是源自政治环境,而是在政治环境以外,肇始于人们在早期社会化过程中所形成的价值和信仰之中。对于文化理论者来说,政策结果的理性计算不是中立的,政治行动者对政策结果的回应是被赋予了特殊意义和价值的文化导向所塑造的(Mishler & Rose,2001;Shi,2001)。换言之,人们对制度绩效的评价并不是独立的,而是由文化规范、价值标准所调节的,并且因不同的社会和文化而异。拥有不同文化导向的人们,对于同样的政策结果给予不同的评价和回应。这并不意味着文化主义者否定制度绩效对人们的影响,而是更加强调政治文化和社会人口变量如年龄、教育和职业等对塑造政治信任所起的作用(Christensen & Lgreid,2005)。

长久以来,中国传统政治文化的沉淀深刻影响着人们对不同层级政府的信任。长期的中央集权统治使得皇权崇拜的观念根深蒂固,性善论、贤人治国、父爱主义国家的仁政思想混合其中(康晓光,2004),试图让人相信,大家长是率先垂范的道德楷模,基层代理人可能作恶多端,但父母绝不会行凶。一旦出错,便出现“上面的经是好的,被下面的和尚念歪了”的解释逻辑。经转千年,逐渐融入到文化传统中,内化为一种无意识,成为普通公众的一种内隐态度(Marvel,2015)。具体到清廉感知领域,腐败容忍度较好地体现了文化因素的影响。腐败容忍度是指在多大程度上人们可以接受贪腐行为。从广义上来讲,腐败容忍度还包括人们如何理解社会道德规范、如何对行为偏差做出反应。腐败容忍度受地域文化与制度背景的影响较大,不同背景下的腐败容忍度会呈现出巨大的差异(公婷、王世茹,2012;Treisman,2000)。理论上来说,人们对地方政府腐败容忍度越高,就会认为地方政府的清廉形象越好,那么,“中央好—地方差”的形象就越会得到颠覆。因此,本文提出研究假设2。

假设2:腐败容忍度越高,人们越可能感知到地方政府比中央政府更清廉。

除了制度和文化之外,清廉感知差异在很大程度上也会受到个体的腐败信息接触渠道影响(倪星、孙宗锋,2015;Zhu et al.,2013)。一般而言,人们的腐败信息接触渠道主要分为官方消息和非官方的小道消息。我国政府对腐败方面的信息管制较为严格,但也不乏网络和媒体的公开报道。有研究表明,公民对政府的态度是由政府发布的信息和宣传所塑造的(Wang & Tan,2006),受官方控制的大众媒体对腐败感知的塑造作用非常明显,显著降低了人们的腐败感知水平(Zhu et al.,2013)。具体到官方媒体,其对中央官员腐败信息的报道受众是全国公众,而对某地方官员腐败的报道,影响的只是该官员所在地方公众的清廉感知。因此,官方媒体对腐败信息的报道更不利于人们对中央的清廉感知评价。小道消息带来的影响则具有不确定性,一方面人们在正式信息渠道不畅通的情况,倾向于受传统文化的影响,内隐地认为“中央好—地方差”;另一方面,小道消息具有夸张效应,一旦人们传播某类腐败消息时,这种负面情绪会夸大化。此外,有研究(倪星、孙宗锋,2015)表明,有腐败经历的人与没有腐败经历的人相比,前者会有更低水平的清廉感知。事实上,一般公众能够接触到的腐败经历更多发生在地方层面,不利于对地方政府的清廉感知评价。基于此,本文提出以下假设。

假设3.1:接触官方消息越多,人们越可能感知到地方政府比中央政府更清廉。

假设3.2:接触小道消息越多,人们越可能感知到中央政府比地方政府更清廉。

假设3.3:接触腐败经历越多,人们越可能感知到中央政府比地方政府更清廉。

在一个统一的中央集权国家,中央与地方政府是粘连起来的,难以彼此截然切割开来。对政府信任的研究发现,公众对地方政府的信任水平也影响着其对中央政府的信任水平。如那些对地方政府做法不满意的人对中央政府也会有较少的满意度(Lewis-Beck et al.,2014)。对市级政府绩效评价不高的人,对中央和其他地方政府也展现出较低的信任度(Zhong,2014)。与此相反,李连江(Li,2016)发现人们对地方政府的信任水平增加,会显著提升其对中央政府的信任水平。十八大以来,中国各级政府不断加大反腐败力度,中央纪委更是前所未有地实现了“打虎”全覆盖,使得大量的腐败案件曝光。与过去相比,公众接触到腐败案件信息的概率明显增加,一些腐败大案要案更是不断突破人们的容忍底线,迫使有理性的公民不得不重新反思中国腐败的整体状况。考虑到政治制度的原因,中国各级政府之间是一种纵向的委托—代理关系,即下级向上级负责、地方向中央负责,地方政府的行为受中央政府的领导和约束,对地方的政治问责最终也会指向中央。地方层面曝光更多的腐败案件信息,呈现一种腐败猖獗的局面,人们在深层次上会将责任归咎于中央,认为其原因在于中央对地方的监督缺失,出现“上梁不正下梁歪”的现象。因此,本文提出以下研究假设。

假设3.4:腐败案件曝光越多,人们越可能感知到地方政府比中央政府更清廉。

四、数据收集、变量设定与描述

2015年12月,为全面了解公众对中国各级政府清廉状况的感知水平,中山大学廉政与治理研究中心对中国大陆31个省级行政区333个地级行政区共83305位受访者进行了电话调查。此次调查以地级行政区为抽样单位,平均每个地级行政区随机抽取样本250个。调查内容涵盖公众对当年各级政府的清廉感知程度、腐败的定义和容忍度、接触腐败的信息来源、反腐败意愿、反腐败工作满意度和反腐败信心等。此外,本文利用中纪委监察部官网、各地统计年鉴和政府工作报告,搜集宏观层面相关数据。需要指出的是,由于西藏自治区的宏观层面数据难以从公开渠道获取,并且北京、天津、上海和重庆在地级市层面较为特殊,因此统计分析时以上地区观测值被删除。

1.因变量:差序清廉感知。在调查问卷中,分别询问受访者认为中央、省级、地级和县级党政机关的腐败程度如何,对于该问题的回答,“非常腐败”的赋值为1,“比较腐败”的赋值为2,“一般”的赋值为3,“不太腐败”的赋值为4,“非常不腐败”的赋值为5。对于“拒答”和回答“不了解”的,作为缺失值处理。在此基础上,首先用中央党政机关清廉感知赋值减去省级党政机关清廉感知赋值,得到一个取值为-4到4的变量。然后将其重新编码,-4到-1编码为1,0编码为2,1-4编码为3,得到一个取值为1、2、3的定序变量。其中,取值为“1”,说明省级比中央更清廉;取值为“2”,说明中央与省级的清廉度一致;取值为“3”,说明中央比省级更清廉。依此类推,同样测算出中央相对于地级、县级的清廉程度。这种方法是以每个受访者的个体评价为基础,使得差序政府清廉感知的结果具可比较性。

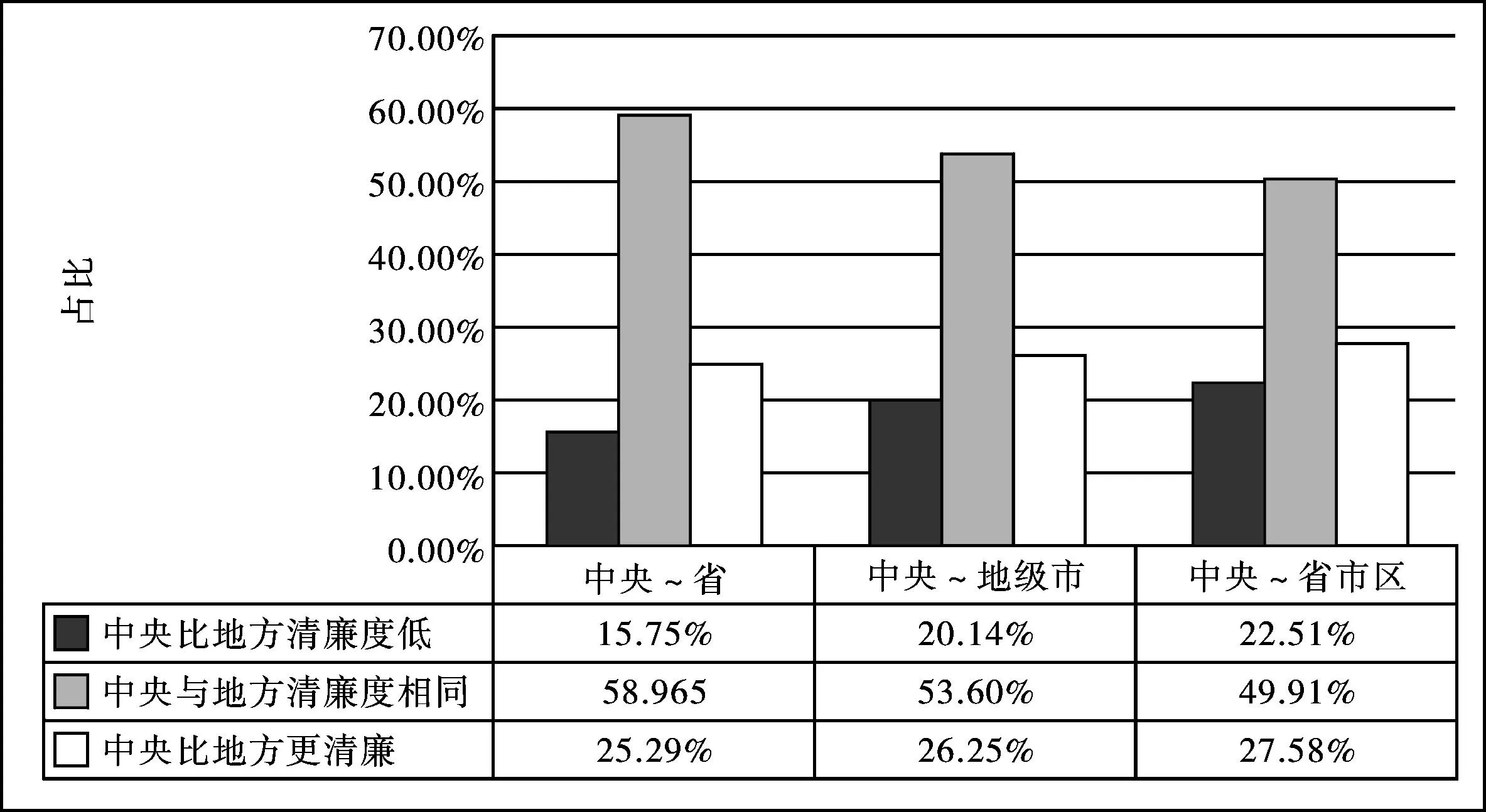

图1 中央与地方的差序清廉感知

资料来源:作者自制。

如图1所示,分别有58.96%、53.60%、49.91%的受访者认为中央与省级、地级、县级的清廉程度没有差别,分别有15.75%、20.14%和22.51%的受访者认为中央不如省级、地级、县级清廉,分别有25.29%、26.25%和27.58%的受访者认为中央比省级、地级、县级更清廉。

2.自变量:包括经济发展、腐败容忍度、腐败信息来源、接触腐败经历、腐败案件等,具体测量方法如下:

(1)经济发展。依据各地统计年鉴和政府工作报告,收集到2014年度除西藏自治区外所有地级行政区的经济发展、财政支出等数据。

(2)腐败容忍度。本调查询问了受访者对五种行为腐败严重程度的看法,包括“公职人员把办公室的纸、笔带回家给家人使用,公职人员为私人事务使用公车,公职人员利用职务之便为子女找工作,公职人员接受监管对象请客吃饭,公职人员接受监管对象送的钱财”。将“拒答”和回答“不了解”的作为缺失值处理,再将五个量纲逆序化求均值,得出腐败容忍度变量,得分越高意味着公众的腐败容忍度越高。

(3)腐败信息来源。本调查询问受访者关于党政机关的腐败信息来自于官方新闻报道、互联网上的消息还是社会上的小道消息,根据回答情况进行相应赋值。

(4)接触腐败经历。关于行贿经历,本调查询问“过去一年中,您或您的亲友是否有向本地公职人员请客送礼的经历?”关于被索贿经历,则询问“过去一年中,您或者您的亲友是否碰到过本地公职人员向您索要好处?”对于两个问题的回答,“是”的赋值为“1”,“否”的赋值为“0”。

(5)腐败案件。本文搜集了中央纪委监察部官网上公布的2013年1月至2016年1月所有违纪违法案件,形成了腐败案件数据库*详情见中央纪委监察部网站:http://www.ccdi.gov.cn/。该数据库表明,截至2016年1月底,所有的省级行政区均有腐败案件,69%的地级行政区有腐败案件。其中,各地级行政区查处的腐败官员存在着明显差异,有的多达80多条腐败案件,有的则没有1条腐败案件公布。

3.控制变量:包括性别、民族、年龄、居住地、学历、财政分权等。其中,民族分为汉族和非汉族,居住地分为城市和农村,学历中的小学及以下取值为“6”、初中取值为“9”、高中(含中专)取值为“12”、大专取值为“14”、大学本科取值为“16”、硕士及以上取值为“19”。财政分权程度,借鉴张光(2009)等的做法,用地级财政支出占所在省份财政支出的比重进行衡量,取自然对数。

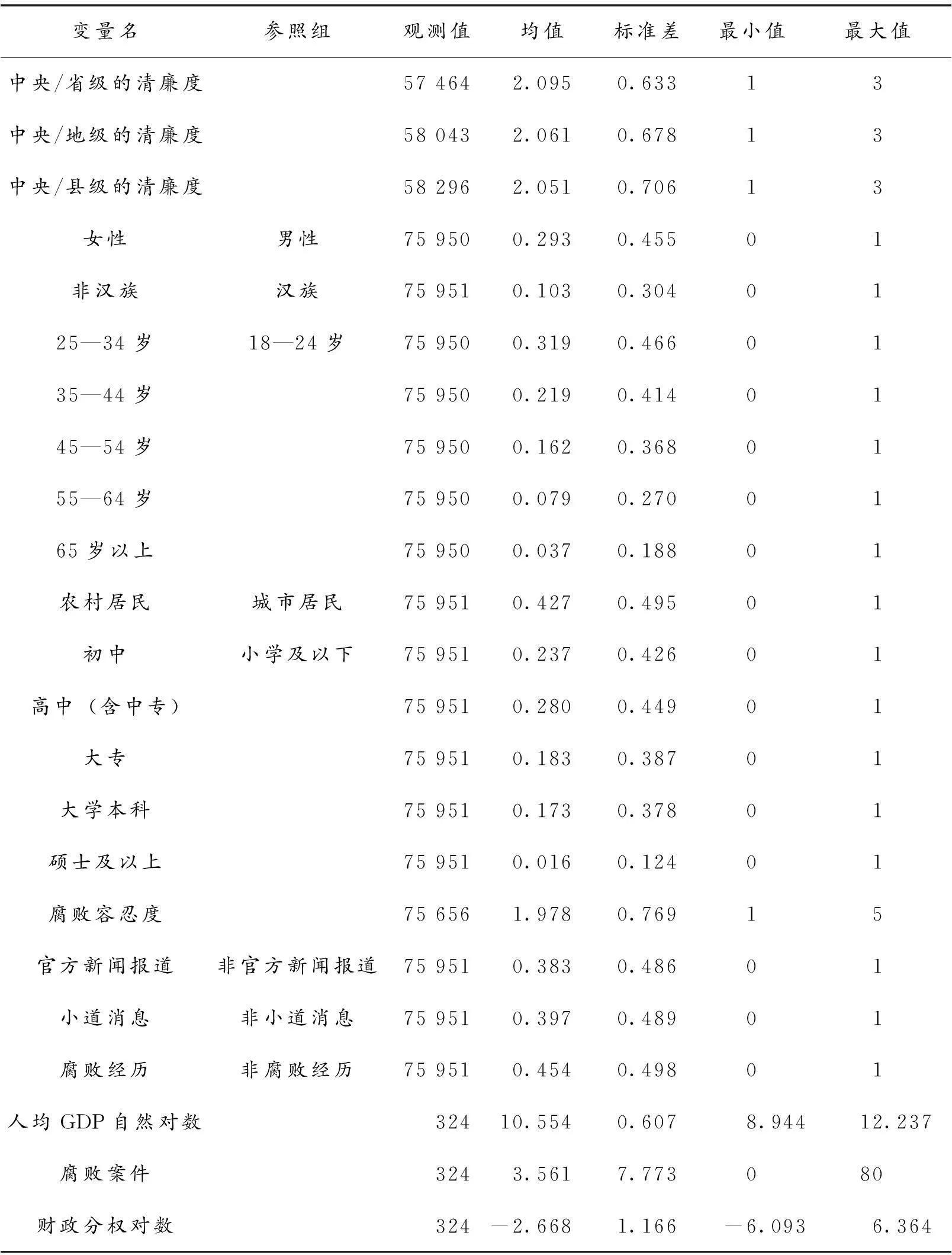

表1详细描述了各因变量和自变量的取值情况,包括各自变量的观测值个数、均值、标准差、取值范围等。

表1 各变量取值情况

资料来源:作者自制。

五、统计模型和分析结果

由于本文中的数据同时涉及了宏观层面和微观层面,运用传统的统计模型不能解决个体不独立的问题。因此,本文采用多层线性模型(Hierarchical Linear Model,HLM)进行统计分析,该方法能够有效地将不同分析层次变量整合到同一个分析模型中。由于因变量是定序变量,故需采用最大似然估计法。本文的模型设定如下:

Pr(Yij >k| Xij,κ,uj)=H (Xijβ+Zijuj - κk)

其中,i(i~1.2….N)代表个体层面观测值,j(j~1.2.3…M)代表独立的第二层次所有组,也就是地级行政区;固定效应为Xij,κ代表cutpoints(即截距),H(·)代表logitstic累计概率分布函数。β是回归系数(固定效应),自变量被cutpoints体现。Zij是随机效应,在随机截距模型中,Zij变为1,uj代表随机截距。第一层次变量包括个体的性别、民族、年龄、居住地、学历、腐败信息和腐败容忍度;第二层次变量包括地级行政区的人均GDP、腐败信息和财政分权。回归分析结果见表2。

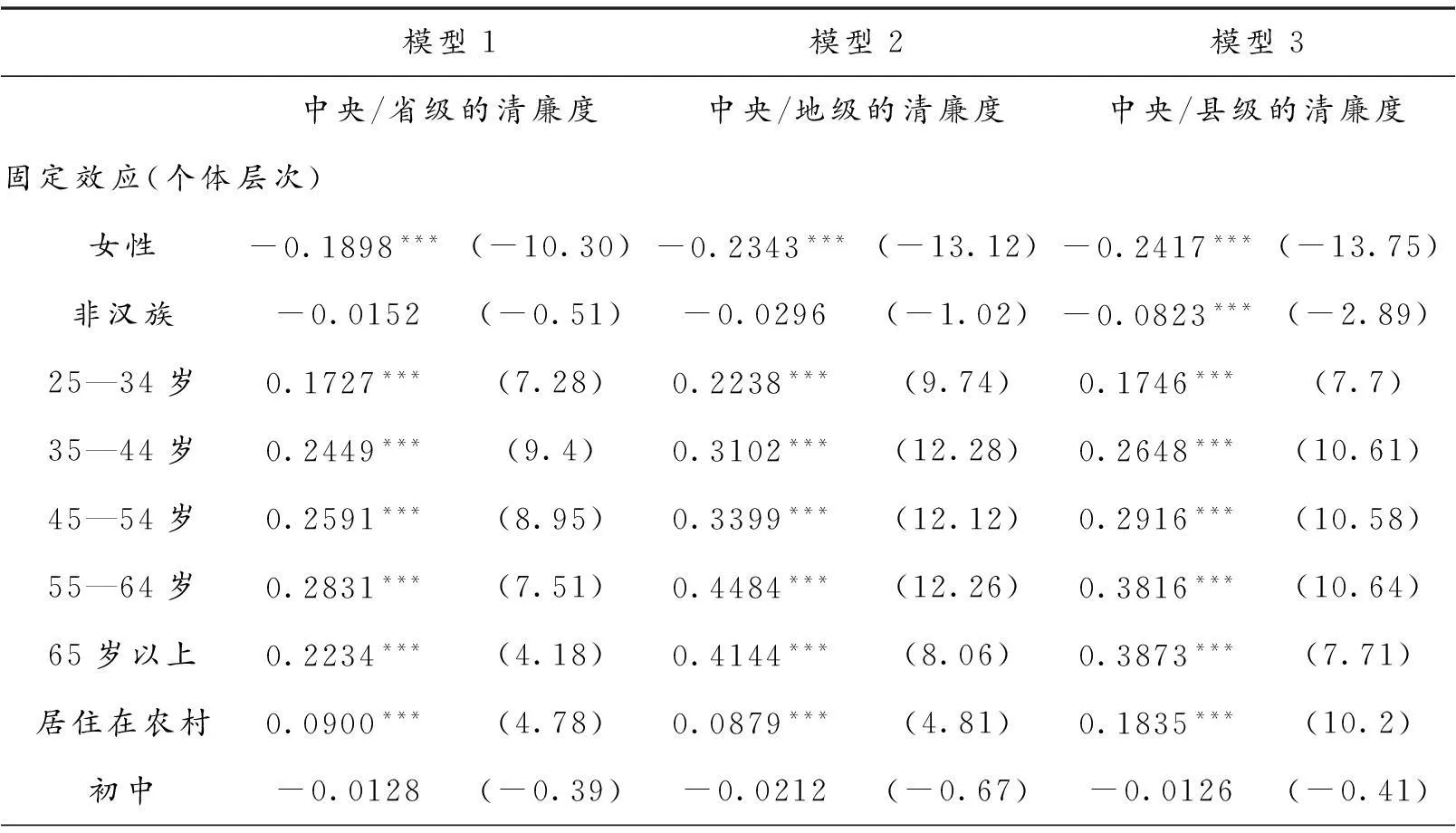

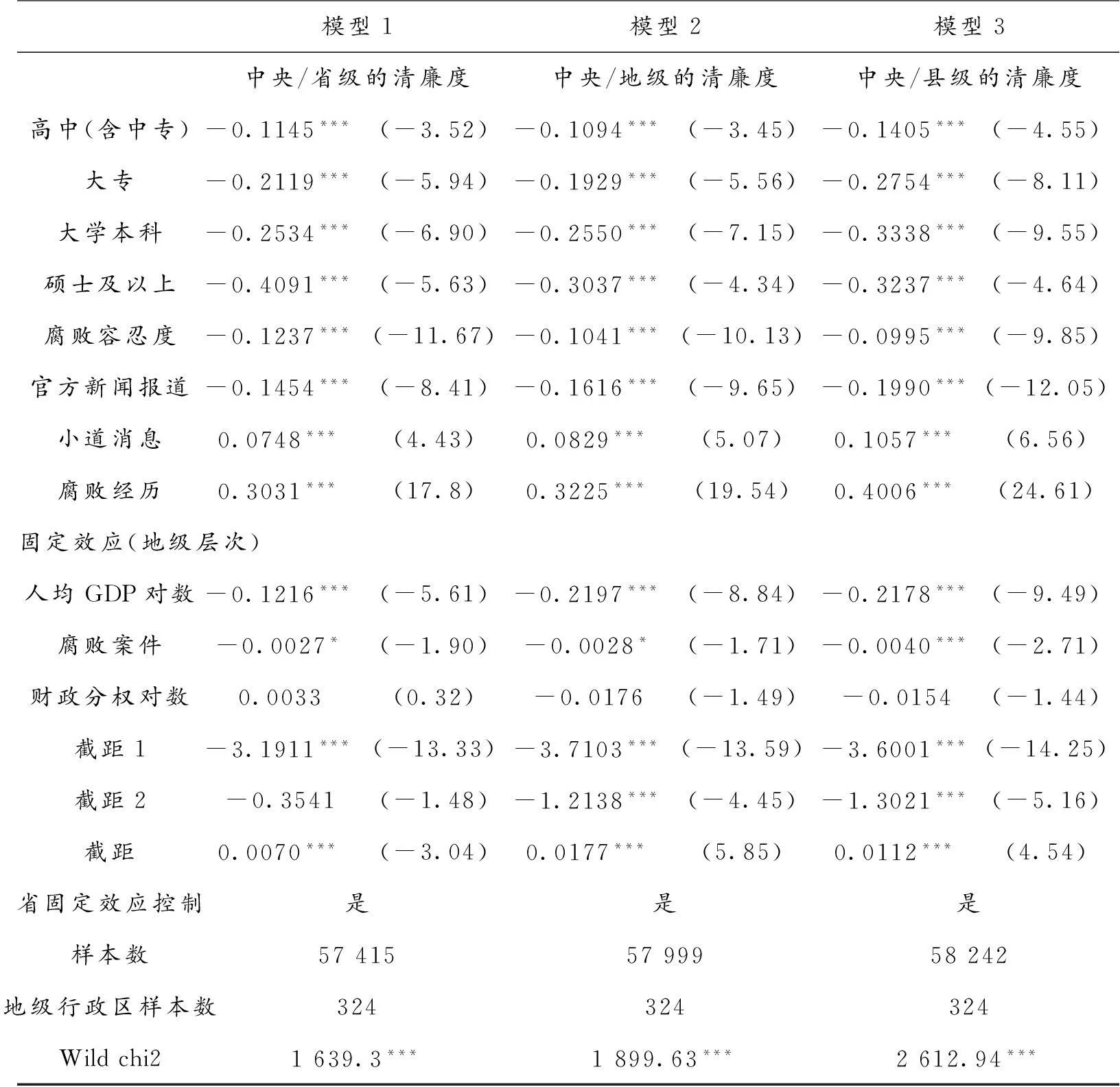

表2 两层次随机截距模型和结果

(续上表)

模型1模型2模型3中央/省级的清廉度中央/地级的清廉度中央/县级的清廉度高中(含中专)-0.1145***(-3.52)-0.1094***(-3.45)-0.1405***(-4.55)大专-0.2119***(-5.94)-0.1929***(-5.56)-0.2754***(-8.11)大学本科-0.2534***(-6.90)-0.2550***(-7.15)-0.3338***(-9.55)硕士及以上-0.4091***(-5.63)-0.3037***(-4.34)-0.3237***(-4.64)腐败容忍度-0.1237***(-11.67)-0.1041***(-10.13)-0.0995***(-9.85)官方新闻报道-0.1454***(-8.41)-0.1616***(-9.65)-0.1990***(-12.05)小道消息0.0748***(4.43)0.0829***(5.07)0.1057***(6.56)腐败经历0.3031***(17.8)0.3225***(19.54)0.4006***(24.61)固定效应(地级层次)人均GDP对数-0.1216***(-5.61)-0.2197***(-8.84)-0.2178***(-9.49)腐败案件-0.0027*(-1.90)-0.0028*(-1.71)-0.0040***(-2.71)财政分权对数0.0033(0.32)-0.0176(-1.49)-0.0154(-1.44)截距1-3.1911***(-13.33)-3.7103***(-13.59)-3.6001***(-14.25)截距2-0.3541(-1.48)-1.2138***(-4.45)-1.3021***(-5.16)截距0.0070***(-3.04)0.0177***(5.85)0.0112***(4.54)省固定效应控制是是是样本数574155799958242地级行政区样本数324324324Wildchi21639.3***1899.63***2612.94***

注:括号内为z统计值,*p<0.1,**p<0.05,***p<0.01。

资料来源:作者自制。

如表2所示,Wild chi2表明模型解释变量总体上是有效的。为消减各省份之间的差异可能带来的影响,本文的解释模型均控制了省份固定效应。

模型1、2、3均表明人均GDP对数与中央/地方差序清廉感知之间呈现显著的负相关关系,显著度水平为0.01。这说明随着地方经济发展水平的提升,人们越倾向于认为地方比中央更加清廉,研究假设1得到验证。可能的解释是,地方经济发展直接带来地方财政能力的提高,地方政府的公共服务能力不断增强,使得人们对地方政府的认可度逐渐增加。此外,经济发展水平较高地区的人们意识更加开放,尤其是对中央集权体制的弊病认识更加深刻,可能更倾向于批评而非盲目认可上级政府,由此导致对中央政府和地方政府清廉感知的差异。

模型1、2、3也表明腐败容忍度与中央/地方差序清廉感知之间呈现显著的负相关关系,显著度水平为0.01。这说明随着公众腐败容忍度的提升,人们越倾向于认为地方比中央更加清廉,研究假设2得到验证。换言之,人们的腐败容忍度越高,越会认为地方政府清廉度更好,越会颠覆传统上“中央好—地方差”的刻板印象。

由表2可知,那些腐败信息来源主要为官方报道的人倾向于认为地方比中央更加清廉,该发现的显著度水平为0.01,研究假设3.1得到验证。总体来说,虽然官方媒体对公众的腐败感知水平具有降低作用,但对不同层级政府的作用有所差别。由于官方媒体发布腐败信息所涵盖的群体不同,中央腐败信息辐射全国,地方腐败信息则辐射某一特定地区,所以其更不利于对中央政府的清廉感知。当通过正式渠道获取信息存在困难时,小道消息会占据主流,显著影响公众的清廉感知水平。统计分析显示,那些腐败信息来源主要为小道消息的人倾向于认为中央比地方更加清廉,该发现的显著度水平为0.01,研究假设3.2得到验证。这说明小道消息会增加人们对地方政府腐败的负面传播,而维持“中央好—地方差”的内隐态度。此外,与没有腐败经历的人相比,那些经历过腐败的人倾向于认为中央比地方更加清廉,该发现的显著度水平为0.01,研究假设3.3得到验证。很显然,大部分人所经历到的腐败主要发生在中低层级地方政府层面,而很难经历到更高层级政府的腐败,这种经历显著恶化了他们对地方政府清廉度的感知,而不会对中央政府有影响。腐败案件曝光与中央/地方差序清廉感知之间呈现显著的负相关关系,说明随着腐败案件信息曝光的增加,人们越倾向于认为地方比中央更加清廉,研究假设3.4得到验证。一般而言,某一层级政府腐败案件的曝光会直接降低公众对该级政府的清廉感知,但因为中国实行的是中央集权领导体制,如果地方政府腐败泛滥的话,人们会逐渐将责任归结到中央,认为是中央的监管失灵导致了此种局面,故而影响到对中央清廉度的评价。

在控制变量中,与男性相比,女性倾向于认为地方比中央更加清廉。民族属性对中央/地方差序清廉感知没有显著影响。随着年龄的增加,人们倾向于认为中央比地方更加清廉。与城市居民相比,农村居民倾向于认为中央比地方更加清廉。随着受教育水平的提升,人们倾向于认为地方比中央更加清廉。财政分权则对中央/地方差序清廉感知没有显著影响。

六、结论与讨论

基于2015年度全国廉情调查的数据分析,本文发现不同层级政府的清廉感知水平之间存在着显著差异,整体上表现为一种“中央清廉感知水平高、地方清廉感知水平低”的差序清廉感知格局。进行分省份的数据分析,这种差序格局更加明显。本文借鉴制度理论、文化理论和信息控制理论建构分析框架,将“中央好—地方差”的内隐态度作为前提,尝试解释为什么会出现各级政府之间清廉感知的差序格局,并得出以下结论:

第一,随着地方经济发展水平的提升,以及随之带来的地方政府公共服务能力的增强,公众对地方政府的认可度逐渐增加,与此同时,公众对中央政府的公共服务能力感知并不直接,使得其倾向于认为地方比中央更加清廉。第二,公众的腐败容忍度越高,越会对地方政府腐败持一种接纳态度,逐渐颠覆传统的“中央好—地方差”内隐态度,倾向于认为地方比中央更加清廉。第三,腐败信息来源对差序清廉感知存在着多元化的影响,腐败信息来源主要为官方报道的公众倾向于认为地方比中央更加清廉,腐败信息来源主要为小道消息的人倾向于认为中央比地方更加清廉,而有腐败经历的公众则倾向于认为中央比地方更加清廉。最后,腐败案件的大量曝光使得公众将责任转向中央和上级政府,反而会出现对中央清廉感知的负面评价。

本文的发现可以填补现有文献对不同层级政府之间清廉感知差异的研究空白,并发展出了一种理论上的解释框架。这些发现有助于我们更全面地反思现有廉政战略的功过得失,更准确地了解社会公众的清廉感知,为下一步的反腐败工作提供更全面、多元的信息,推动反腐败政策建立在更加科学、精准、有效的基础上。当然本文也存在一定的不足,截面数据难以反映差序政府清廉感知在时间维度上的变化,这有待于通过持续调查和后续研究来不断完善。

参考文献

沈荣华(2007).政府间公共服务职责分工.北京:国家行政学院出版社.

公婷、王世茹(2012).腐败零容忍的政治文化:以香港为例.复旦公共行政评论,2:169-186.

管玥(2012).政治信任的层级差异及其解释:一项基于大学生群体的研究.公共行政评论,5(2):67-99.

康晓光(2004).仁政:权威主义国家的合法性理论.战略与管理,2:108-117.

李连江(2012).差序政府信任.载景跃进、张小劲、余逊达主编《理解中国政治:关键词的方法》.北京:中国社会科学出版社.

倪星、孙宗锋(2015).政府反腐败力度与公众清廉感知:基于G省的实证分析.政治学研究,1:71-85.

肖唐镖(2005).中国政治改革的体制内资源——对地方官员政治态度的调查与分析.原载《当代中国研究》2005年第3期.豆丁网:http://www.docin.com/p-1593130990.html.2016年6月8日访问.

阎云翔(2006).差序格局与中国文化的等级观.社会学研究,4:201-213.

于建嵘(2010).抗争性政治:中国政治社会学基本问题.北京:人民出版社.

张光(2009).财政分权省际差异、原因和影响初探.公共行政评论,1:133-158.

张开云、张兴杰、李倩(2010).地方政府公共服务供给能力:影响因素与实现路径.中国行政管理,1:92-95.

Cui,E.,Tao,R.,Warner,T.J.& Yang,D.L.(2015).How Do Land Takings Affect Political Trust in Rural China?.PoliticalStudies,63(S1):91-109.

Gutmann,J.,Padovano,F.& Voigt,S.(2015).Perceptionvs.Experience:ExplainingDifferencesinCorruptionMeasuresUsingMicrodata(September11,2015).Available at SSRN:http://ssrn.com/abstract=2659349.

Hetherington,M.J.(2005).WhyTrustMatters:DecliningPoliticalTrustandtheDemiseofAmericanLiberalism.Princeton:Princeton University Press.

Kim,S.(2010).Public Trust in Government in Japan and South Korea:Does the Rise of Critical Citizens Matter?.PublicAdministrationReview,70(5):801-810.

Lambsdorff,J.G.(1999).Corruption in Empirical Research:A review.TransparencyInternational,processed,6.

Lewis-Beck,M.S.,Tang,W.& Martini,N.F.(2014).A Chinese Popularity Function Sources of Government Support.PoliticalResearchQuarterly,67(1):16-25.

Li,L.(2008).Political Trust and Petitioning in the Chinese Countryside.ComparativePolitics,40(2):209-226.

Li,L.(2016).Reassessing Trust in the Central Government:Evidence from Five National Surveys.ChinaQuarterly,225:100-121.

Lipset,S.M.& Lenz,G.S.(2000).Corruption,Culture,and Markets.In Harrison,L.E.& Huntington,S.P.Eds.CultureMatters:HowValuesShapeHumanProgress.New York:Basic Books.

Lü,X.(2014).Social Policy and Regime legitimacy:The Effects of Education Reform in China.AmericanPoliticalScienceReview,108(2):423-437.

Manion,M.(1999).CorruptionbyDesign:CorruptionControlthroughEnforcementSwamping.Paper Presented at the American Political Science Association Annual Meeting.

March,J.G.(1989).DecisionsandOrganizations.London:Blackwell.

Marvel,J.D.(2015).Unconscious Bias in Citizens’Evaluations of Public Sector Performance.JournalofPublicAdministrationResearchandTheory,26(1):143-158.

Mishler,W.& Rose,R.(2001).What are the Origins of Political Trust? Testing Institutional and Cultural Theories in Post-communist Societies.ComparativePoliticalStudies,34(1):30-62.

North,D.C.(1990).Institutions,InstitutionalChangeandEconomicPerformance.Cambridge:Cambridge University Press.

Pharr,S.J.& Putnam,R.D.(2000).DisaffectedDemocracies:What’sTroublingtheTrilateralCountries?.Princeton:Princeton University Press.

Przeworski,A.,Alvarez,M.,Cheibub,J.A.& Limongi,F.(1997).What Makes Democracies Endure?.LuaNova:RevistadeCulturaePolítica,40-41:113-135.

Seligson,M.A.(2002).The Impact of Corruption on Regime Legitimacy:A Comparative Study of Four Latin American Countries.TheJournalofPolitics,64(2):408-433.

Sharafutdinova,G.(2010).What Explains Corruption Perceptions? The Dark Side of Political Competition in Russia’s Regions.ComparativePolitics,42(2):147-166.

Shi,T.(2001).Cultural Values and Political Trust:A Comparison of the People’s Republic of China and Taiwan.ComparativePolitics,33(4):401-419.

Treisman,D.(2000).The Causes of Corruption:A Cross-national Study.JournalofPublicEconomics,76(3):399-457.

Treisman,D.(2007).What Have We Learned about the Causes of Corruption from Ten Years of Cross-national Empirical Research?.Annu.Rev.Polit.Sci.,10:211-244.

Villoria,M.,Van Ryzin,G.G.& Lavena,C.F.(2013).Social and Political Consequences of Administrative Corruption:A Study of Public Perceptions in Spain.PublicAdministrationReview,73(1):85-94.

Wang,Z.(2005).Before the Emergence of Critical Citizens:Economic Development and Political Trust in China.InternationalReviewofSociology,15(1):155-171.

Wang,Z.& Tan,E-S.(2006).Self-expression,Asian Values,and Democracy:East Asia in Global Perspective.In Dalton,R.J.& Shin,D.C.Eds.Citizens,Democracy,andMarketsAroundthePacificRim:CongruenceTheoryandPoliticalCulture.Oxford:Oxford University Press.

Wang,Z.& You,Y.(2016).The Arrival of Critical Citizens:Decline of Political Trust and Shifting Public Priorities in China.InternationalReviewofSociology:RevueInternationaledeSociologie,26(1):105-124.

Wong,T.K-Y.,Wan,P-S.& Hsiao,H-H.M.(2011).The Bases of Political Trust in Six Asian Societies:Institutional and Cultural Explanations Compared.InternationalPoliticalScienceReview,32(3):263-281.

Zhong,Y.(2014).Do Chinese People Trust Their Local Government,and Why? An Empirical Study of Political Trust in Urban China.ProblemsofPost-Communism,61(3):31-44.

Zhu,J.,Lu,J.& Shi,T.(2013).When Grapevine News Meets Mass Media:Different Information Sources and Popular Perceptions of Government Corruption in Mainland China.ComparativePoliticalStudies,46(8):920-946.

基金项目:国家社会科学基金重大项目“全面加强惩治和预防腐败体系建设:战略、路径与对策研究”(13& ZD011)、打造“理论粤军”2014年度重点课题“增创广东反腐败体制机制新优势研究”(WT1423)。

【中图分类号】D668

【文献标识码】A

【文章编号】1674-2486(2016)03-0004-17

* 倪星,中山大学中国公共管理研究中心/廉政与治理研究中心/政治与公共事务管理学院,教授;李珠,中山大学政治与公共事务管理学院,博士研究生。感谢匿名评审人的意见。

——概念跨学科移用现象的分析与反思

——概念跨学科移用现象的分析与反思