公众腐败感知与腐败的民间传说

——基于C市城区公众腐败感知调查的一项研究

袁柏顺

公众腐败感知与腐败的民间传说

——基于C市城区公众腐败感知调查的一项研究

袁柏顺*

【摘要】作为腐败量度的重要方法,腐败感知及相关的腐败印象指数常被广泛运用,但公众的腐败感知很大程度上属于民间传说,具有夸大甚至无中生有的特性,而并非亲身经历的腐败事实。通过腐败感知可以量度“腐败传说”的流行程度。基于C市城区居民925份问卷调查的数据,确认了“腐败传说”的存在。但不同于已有研究所认为的那样,“腐败传说”与其观念持有者的年龄和受教育程度、收入水平并无明显的相关性。有无遭遇腐败的亲身经历则与腐败感知、反腐败成效感知呈现出显著相关性,有腐败经历者对腐败普遍水平和严重程度的评价更高,对反腐败成效的评价更低。反腐败工作致力于降低腐败发生率并因此降低民众遭遇腐败的概率,应为关键,但并不足够;通过各种措施降低“腐败传说”的流行程度,本身亦应成为反腐败的努力方向。

【关键词】腐败感知腐败传说腐败测量反腐败政策

一、腐败感知与腐败传说:概念辨析与问题的提出

(一)问题的提出

衡量一个国家或地区腐败水平的重要方法是民意调查。在民意调查中,受访者本人或其亲属有无“亲身遭遇过”腐败案例(Personally Encountered Corruption),以及对一个社会腐败状况的整体感知或评价(Public Perception of Corruption)往往都是调查问卷中较多问及的两个问题。调查者往往试图通过上述问题的设定及对受访者相关回答的分析,分别了解民众的腐败感知与真实的腐败状况。虽然有少数研究认为腐败感知与腐败真实状况是一致的,如有研究通过对基于欧洲24个国家85 000名受访者而收集的调查数据,发现实际报告的腐败与外部专家的感知及本土居民的腐败感知存在高度的一致性(Charron,2016),但更多的研究质疑以主观的腐败感知量度客观的腐败状况这一方法论的局限性(Gutmann et al.,2015),并进而批评以腐败感知代替腐败真实状况的可靠性与准确性(肖汉宇、公婷,2016),而当中一些研究更开辟了除通过亲身经历之外的途径确定真实腐败状况,对比发现通过腐败感知测量腐败的效用与局限(Olken,2007)。

表1 廉政公署民意调查中的腐败观感与亲身经历

注:2012—2015年各年度调查的受访者当中认为香港腐败情况普遍或比较普遍的数字分别为25.4%、29.1%、27.6%、28.1%,但亲身经历腐败情况的数据未得获取,因而未予列表。

资料来源:根据香港廉政公署2008—2011年民意调查报告摘要数据汇编。

① 2007—2009 年期间的数据,与2010—2011 年数据本不可以直接进行比较。这主要不是因为调查方式由此前的电话调查改为入户调查,而是因为在2010 年之前,周年民意调查当中只有一个题目问受访者自己或其亲戚朋友在过去十二个月内有否遇过腐败情况。而2010—2011 年原有题目一变为二,分别问及受访者自己的情况及其亲戚朋友的情况。通过设置最高值的方式,我们仍可以找到一个大致的范围,从而不影响比较。这一最高值以受访者与其亲友所遭遇的腐败情况完全不重合从而可直接相加,从而得出。

本文无意对上述腐败测量方法之准确、可靠与否展开研究,仅关注上述调查中一个普遍存在的十分矛盾的现象:即大部分受访者本身(或包括其亲属)并无遇到腐败情况的经历,却往往认为所在国家或地区腐败普遍存在或腐败程度严重。观念上所认为的腐败(Perceived Corruption)与实际发生的腐败(Actual Corruption)之间往往产生巨大的鸿沟。这种情形并非个例,而是十分常见于世界不少地区(Zhu et al.,2013;Clausen et al.,2011:218)。如对墨西哥腐败状况的一项研究表明,如果将贿赂包括在腐败之内,只有约1/4的人有过直接的腐败经历,但大多数人却坚定地认为腐败状况十分普遍(Bailey et al.,2006)。对于俄国腐败状况的一项研究表明,只有5%的人有行贿警察的经历,认为大部分警察最为腐败的比例却高达89%(Rose,2011)。上述鸿沟不仅发生在被公认为腐败程度较高、腐败发生较为普遍的国家或地区,也发生在被公认为较为廉洁的国家或地区,如香港,虽则其中有直接经历者相较于其他地区比例远低,而真实遭遇的腐败与观念上认为的腐败情形相比,其差距同样十分巨大(参见表1)。

关于腐败的事实与观感方面的上述鸿沟存在的普遍性表明,一个社会的腐败普遍程度往往被夸大。这种失实本身或许就是腐败状况的规律性特征,即令各种研究所揭示的失实程度存在具体数据上的差异。事实上,在“腐败感知”的概念流行之前,缪尔达尔(Karl Gunnar Myrdal)所提出的“腐败传说”(Folklore of Corruption)概念已经指出了民众腐败感知与事实相背离的特征(Myrdal,1972)。

一个问题随之而生:到底是哪些因素影响了受访者的腐败观感,而使得受访者可以在仅仅基于个体经历甚至在完全没有经历相关事实的基础上对腐败情形做出判断并形成“腐败传说”?

(二)概念辨析与文献回顾

根据缪尔达尔,“腐败传说”指的是民众关于腐败的看法(Belief)及与之相伴随的情感(Myrdal,1972)。作为一种看法,它指人们对腐败盛行特别是在高级官员中间盛行“产生一种夸大的印象”;作为一种情感,它指人们对腐败行为者羡慕、嫉妒或是痛恨。从一定意义上来说,“腐败传说”这一概念能够包含当前学界普遍使用的“腐败感知”和“腐败容忍度”所量度的观念事实与价值。“腐败感知”(腐败观感或腐败印象)是对腐败的范围与程度的看法,关涉的是对腐败状况的评判,而“腐败传说”所指的民间关于腐败的看法,其核心内容包括了对腐败的范围与程度的判断。“腐败容忍度”关涉的是对待腐败的价值与态度,而“腐败传说”所指的民间关于腐败的态度,不管是羡慕、嫉妒,还是痛恨,其本身表征着民众对于腐败是容忍还是不容忍,以及容忍程度的高低。在一定程度上,“腐败传说”在特定社会的流行程度,可以从特定社会民众的“腐败感知”和“腐败容忍度”得以量度。不过,由于人们对待腐败的态度、情感的复杂性*一般来说,如果对腐败绝不容忍或低度容忍,会对腐败持痛恨的态度与情感;而对腐败高度容忍,会对腐败持羡慕的态度与情感。但是,对待不同情境、不同形式、不同对象的腐败,主动行贿与被索贿,人们对腐败的态度与情感具有复杂性,而未必与容忍度相对应。,使得以腐败容忍度来量度人们对腐败的态度与情感或具争议。因此在本文中,“腐败传说”的流行程度主要通过“腐败感知”中所发现的民众认为的腐败普遍与严重程度来体现。

但另一方面,不同于“腐败感知”“腐败容忍度”等中性的、可用以测量腐败的名词,“腐败传说”实质上表明了民众观念中“腐败感知”夸大事实或者无中生有的性质和关于腐败的民间传说之流行性存在这一事实。民众的腐败感知或者来源于直接经验,或者来自间接经验。对于无直接经验者来说,其腐败感知完全来源于间接经验或非亲历因素,可以称之为“无中生有”,是纯粹的关于腐败的民间传说。而对于有亲历腐败的直接经验者来说,他或她的腐败感知则可能是“一叶知秋”“管中窥豹”所得,亲历的腐败事件只是其对腐败程度与范围做出判断的来源之一,甚至可能不是主要的来源,亲身或周边事实的个案验证却能使其有更为充足的理由相信他或她对所在社会总体腐败状况的看法。表面看来,“无中生有”实未有,“一叶知秋”秋未至,我们可以确定腐败感知的主观性及其与腐败的客观事实的背离。但是,无中有既生,叶落即秋至,我们无法否认“腐败传说”在特定社会的流行本身作为事实存在的客观性。腐败传说虽然正如一般的民间传说一样未必且往往不真实准确,但它“本身包含了一些重要的社会事实,值得深入研究”(Myrdal,1972)。纵使它充满主观与偏见,它却对特定社会中每一个体的行为,以及民众看待政府的努力都会产生决定性影响。这其中当然包括对个体腐败行为的发生及居民对政府反腐败成效的评价的影响。

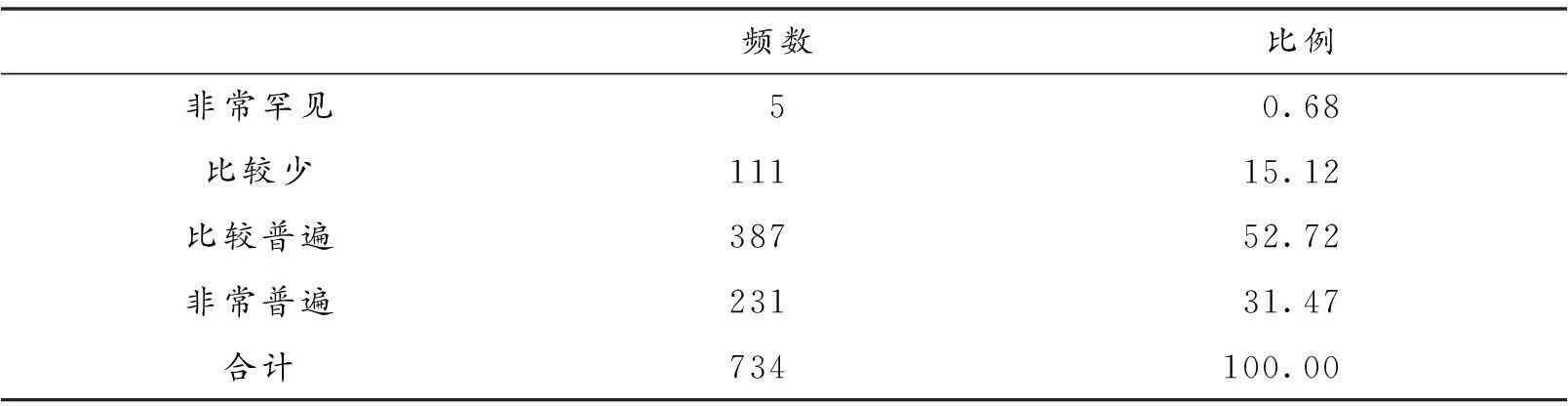

2015年12月湖南大学廉政研究中心组织的一次对C市城区居民腐败感知的调查,其中的数据为我们进一步探讨相关问题提供了基础。根据该项调查所做的统计,发现只有21.3%的受访者表示在过去一年内他本人或他的亲友曾遇到过贪污腐败的情况,58.1%明确表示在过去一年内他本人或他的亲友没有遇到过贪污腐败的情况,但是认为总体来看目前C市的贪污腐败现象的普遍程度“非常普遍”和“比较普遍”的却占66.8%,而认为“比较少”和“非常罕见”的只占12.5%。除去表示“不知道”的191位受访者,在明确做出腐败状况评价的734位受访者当中,认为腐败“非常普遍”和“比较普遍”的比例高达84.2%,而认为“比较少”和“非常罕见”的只占15.8%。这一调查发现无疑再次确证了“腐败传说”的存在,也为进一步探究上述问题提供了数据基础。

自1990年代以来,运用腐败观感量度腐败的研究不胜枚举,而即使回溯至缪尔达尔首次提出“腐败传说”概念的1960年代以来,运用“腐败传说”这一概念展开研究的却只有兰斯·李(Rance P.L.Lee)和墨宁(Melanie Manion)等几位学者(Lee,1981;Manion,2004)。

在基于1970年代香港相关调查的研究中,兰斯·李认为影响腐败传说的重要因素在于教育程度与年龄,他认为年龄越大、教育程度越低,就越容易受中国传统价值观念影响,对腐败的容忍度越高,从而越不会将腐败视为严重的社会问题,即令在事实上腐败情形已经十分普遍(Lee,1981.)。倪星和孙宗锋(2015)基于中山大学廉政与治理研究中心采用电话调查的方式在G省进行2014年度调查所做的研究虽未使用“腐败传说”这一概念,但提出反腐败绩效、文化、信息三种机制对腐败感知的影响,指出年龄与总体清廉感知之间存在着U型关系,腐败容忍度与清廉度感知存在正相关关系,而受教育年数、收入与清廉度感知之间存在着显著的负相关关系。而朱江南等的研究,则从信息来源的角度关注了腐败经历之外大众传媒对腐败的报道与小道消息或谣传中关于腐败的信息对民众腐败感知的影响(Zhu et al.,2013)。

关于“腐败传说”影响因素现成的假设,是兰斯·李所提出的教育程度与年龄,以及倪星所提出的收入、腐败容忍度等。而本文尤为关注的,是亲身遭遇腐败的经历与腐败状况及反腐败成效的关系。从一定程度上来说,本文的研究是对上述既有研究相关结论的验证与进一步探索。

二、数据收集方法与变量操作

(一)数据收集

2015年12月,湖南大学廉政研究中心组织50名访问员,对1 000户家庭进行了入户访问,以调查了解中部某省会城市C市公众对腐败的感知和态度及其对十八大以来反腐败成效的评价。调查围绕四个指标来测量与腐败相关的感知与态度并评估反腐败成效。首先是受访者对社会整体的腐败水平、定义以及容忍度的看法。其次是设计若干与腐败相关的场景,用于测量受访者对不同形式的腐败做出怎样的回应。第三,为了了解民众在多大程度上容忍腐败,测量民众是否愿意采取具体行动来反对腐败。第四,了解公众对反腐倡廉举措成效的评价。项目用随机抽样的方法选择1 000位18—69周岁的C市市民进行面对面的问卷调查。为了控制调查成本,采用了多阶段随机抽样的方法在C市5个城区(YL、YH、FR、KF、TX)中抽取了10个小区,然后在每个小区通过系统抽样抽取了100户家庭。最后通过Kish grid(基什网格)技术,对选择的家庭中的成人进行再次抽样,确保被抽样的成员能够代表整体。Kish grid技术要求对所有在被选择的家庭中符合条件的成员依据年龄进行升序排列,以确保所有人有相同的机会被选中。这一技术能够避免由一些更容易被访谈的家庭成员(如家庭主妇)所造成的抽样偏差。问卷回收后经过审核,共获得925份有效问卷。

(二)主要变量的测量与操作

需要测量的主要变量为腐败感知、腐败容忍度、腐败经历、反腐败成效感知。

表2 C市城区居民对C市腐败的整体感知

注:在全部925份有效问卷中,有191人回答“不知道”。

资料来源:作者自制。

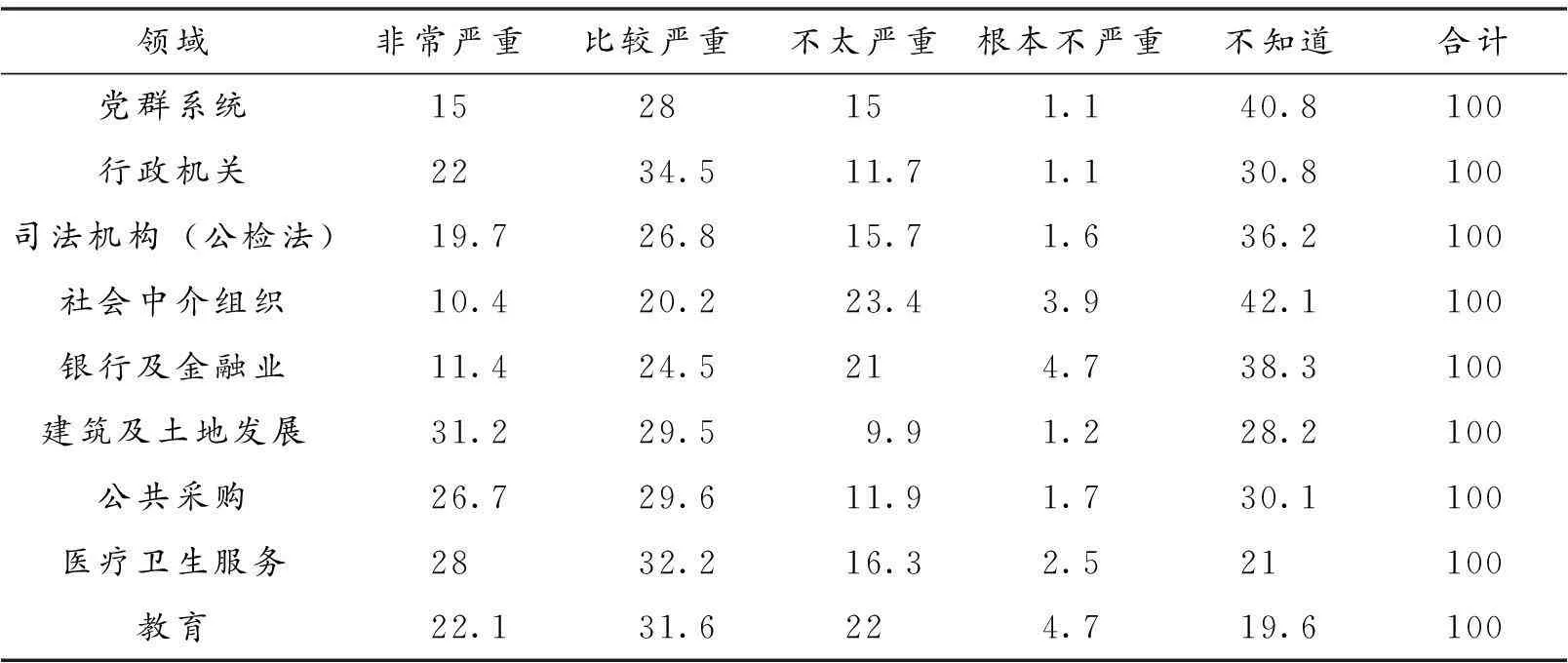

表3 C市城区居民对C市各个领域的腐败程度感知(%)

资料来源:作者自制。

(1)腐败感知。对腐败感知的测量通过两种方法进行:一是对C市总体性的腐败程度感知。问卷中询问市民:“总体来看,您认为目前C市的贪污腐败现象的普遍程度如何?”二是对C市各个领域的腐败程度的感知。问卷中询问市民:“你认为在C市,以下各领域的贪污腐败严重程度如何?”每一问题中对腐败普遍、严重的程度设定五个选项,即非常普遍,1;比较普遍,2;比较少,3;非常罕见,4;不知道,5。对一的回答情况见表2。对二的回答情况见表3。

(2)腐败容忍度。问卷中直接询问市民:“在你看来,贪污腐败可以容忍吗?”(“0”表示完全不能容忍,“10”表示完全能容忍)。得分越高,意味着市民的腐败容忍度越高。被访市民的容忍度得分均值为1.2分,容忍度很低。

(3)腐败经历。问卷中询问市民:“在过去一年内,你或你的亲友是否曾遇到过贪污腐败的情况?”结果显示全部受访者当中,21.3%的市民表示在过去一年内他本人或他的亲友曾遇到过贪污腐败的情况,58.1%表示在过去一年内他本人或他的亲友没有遇到过贪污腐败的情况,20.6%表示“不知道”。

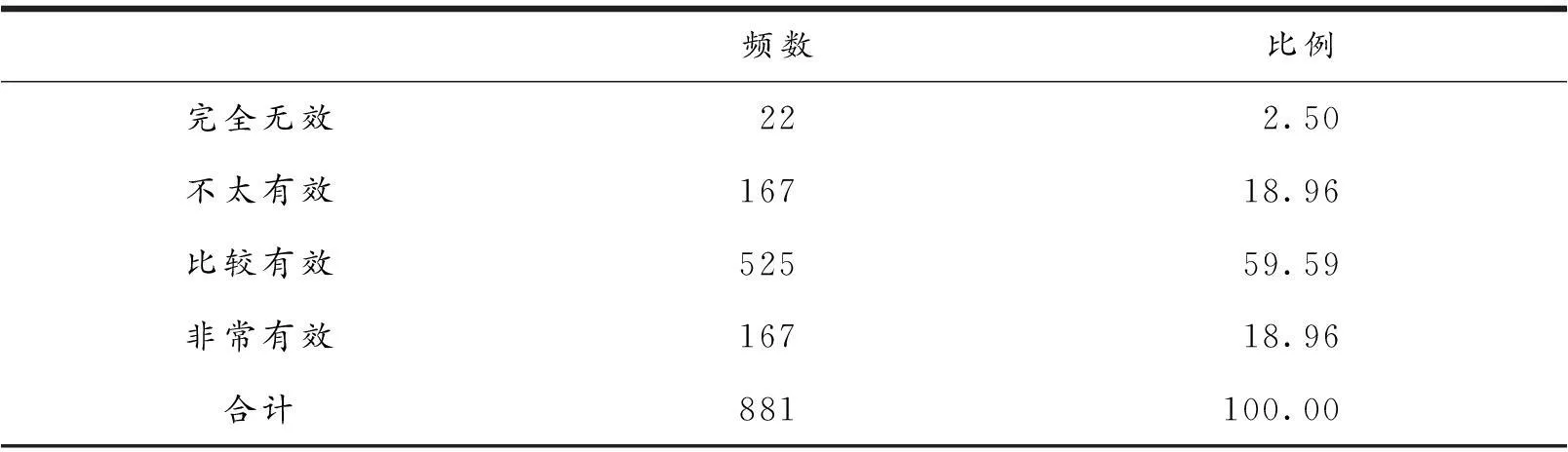

表4 C市城区居民对反腐败总体成效感知

资料来源:作者自制。

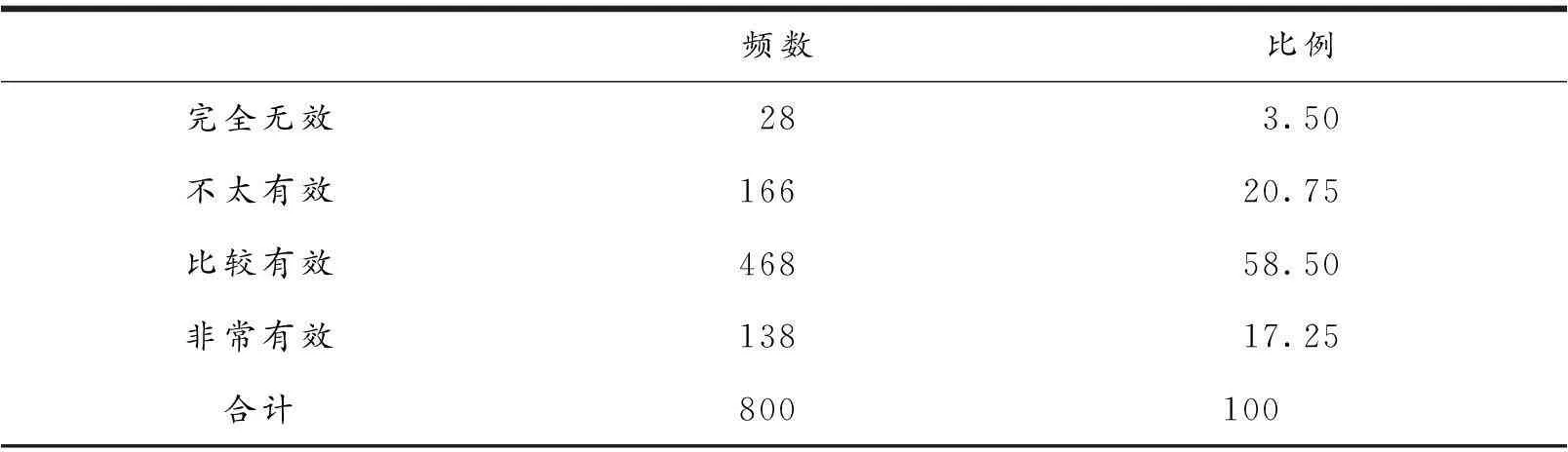

表5 C市城区居民对三公消费治理工作满意度

资料来源:作者自制。

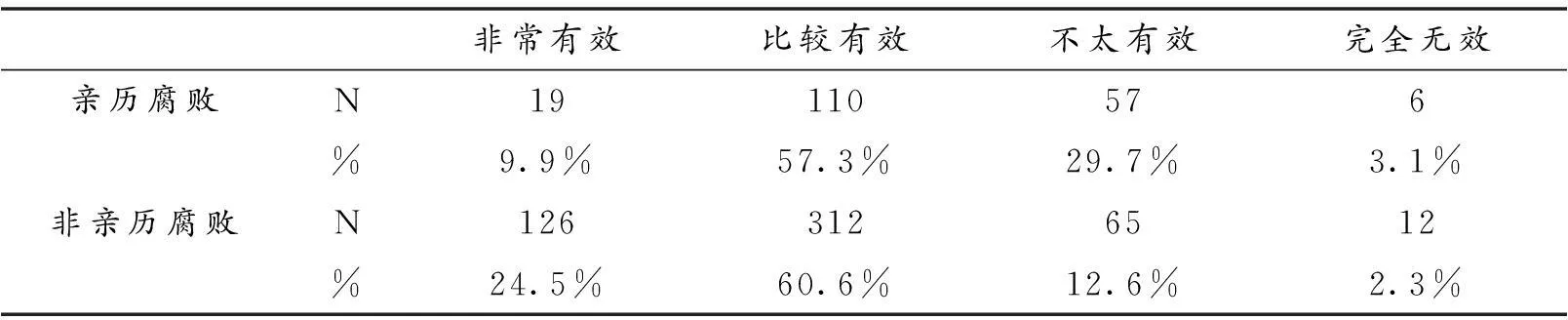

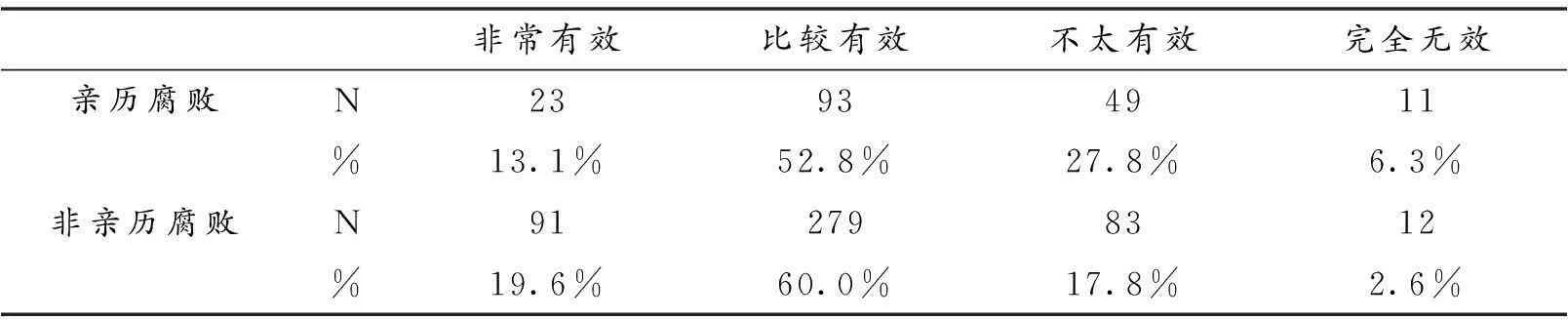

(4)反腐败成效感知。对反腐败成效感知的测量通过两种方法进行:一是对反腐败工作总体满意度。问卷中询问市民:“你认为,在过去一年,党和政府对贪污腐败的控制有效吗?”回答的情况见表4。二是对三公消费治理工作满意度。问卷中询问市民:“你认为公务接待、公务用车、公费出国(境)治理有效吗?”回答的情况见表5。在明确表态的受访者当中,有78.55%的市民表示过去一年党和政府对贪污腐败的控制非常有效和比较有效,75.75%的市民表示对公务接待、公务用车、公费出国(境)治理非常有效和比较有效,可见市民对过去一年的反腐败成效感知较高。

三、影响“腐败传说”、腐败感知的相关因素

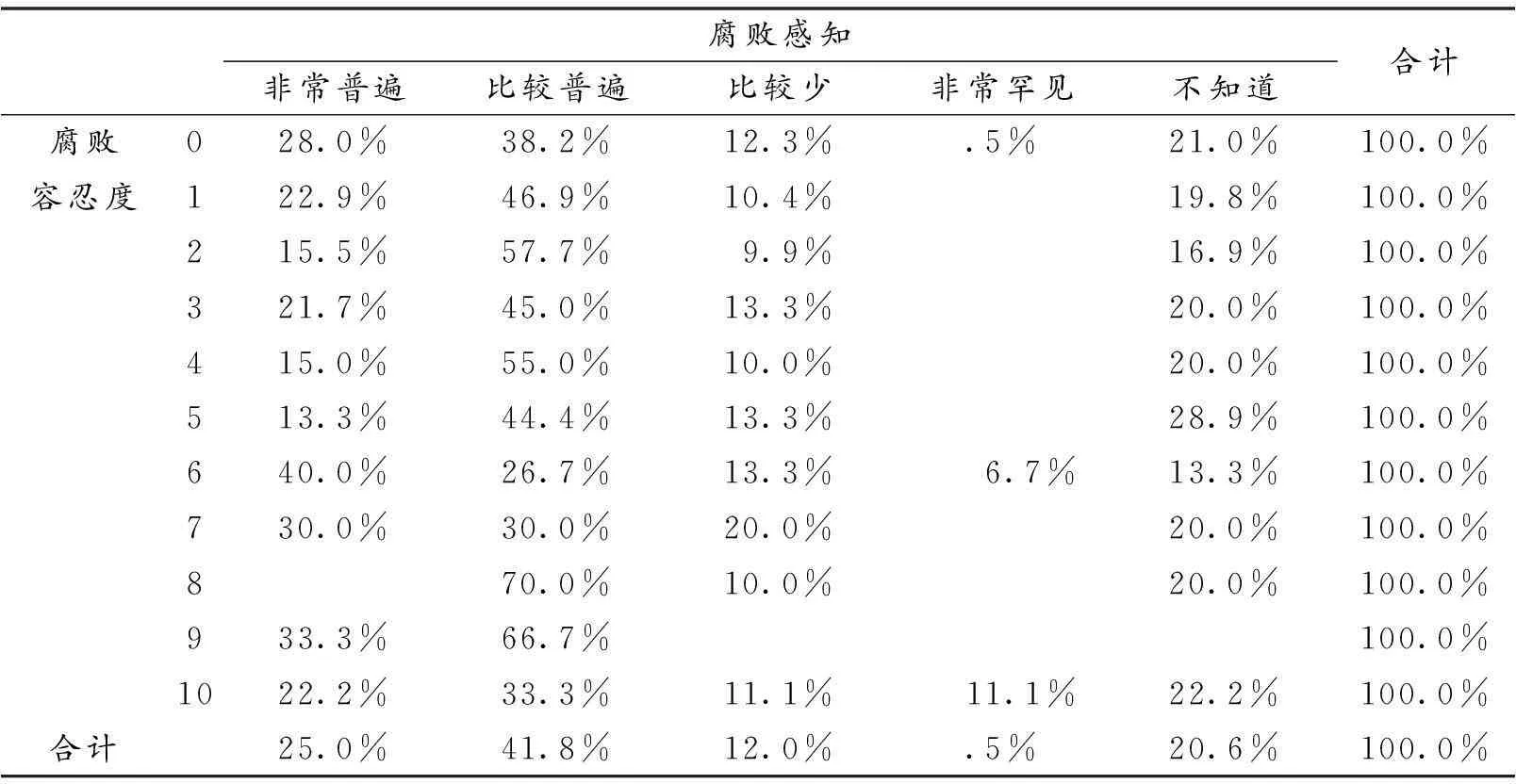

首先,表6报告了腐败容忍度与腐败感知的交叉分布情况。表6显示,腐败零度容忍、低度容忍、高度容忍与极度容忍的受访者当中,并不存在对腐败感知程度的明显差异和规律性特征。可以认为,腐败容忍度与腐败感知二者之间并不存在显著的相关关系(参见表6)。我们进一步采用Pearson相关分析之后发现,两者相关系数为-0.08,在5%水平显著,Tau-b相关系数为-0.075(在5%水平显著)。这表明二者只存在非常微弱的相关性。这一发现与倪星的相关研究发现有明显的差异。他们发现,腐败容忍度与总体清廉感知之间存在着显著的正相关关系(倪星、孙宗锋,2015)。

表6 C市城区居民腐败容忍度与腐败感知

资料来源:作者自制。

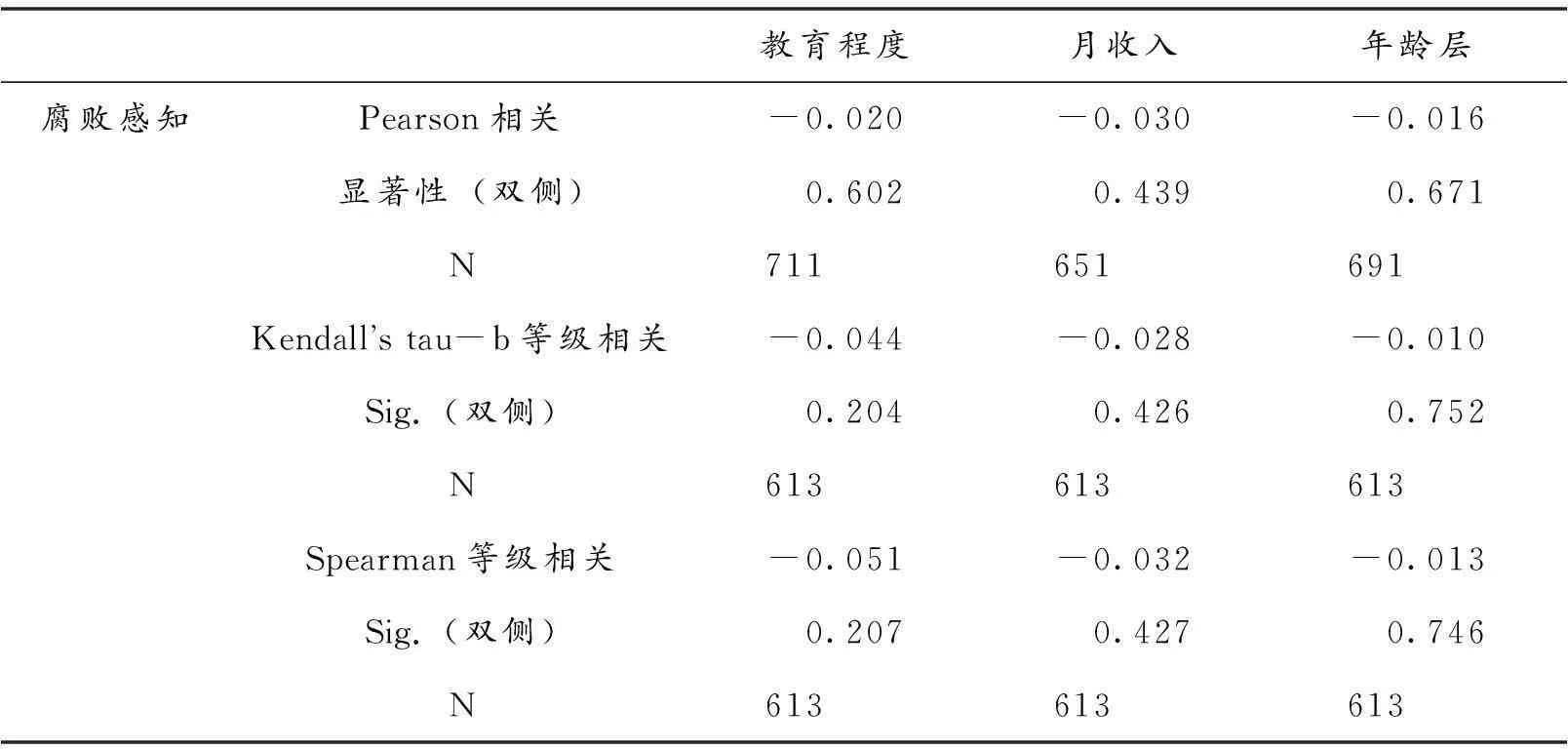

对全部受访者的受教育(文化)程度、年龄、收入水平等所做的相关性分析表明,受访者对C市的贪污腐败现象的普遍程度的看法,与其文化程度、收入、年龄亦并不相关(参见表7),至于性别等因素与倪星、孙宗锋的相关研究发现一样,与腐败感知不具相关性。

表7 三种测量方法下文化程度、年龄、收入与腐败感知的相关性分析

资料来源:作者自制。

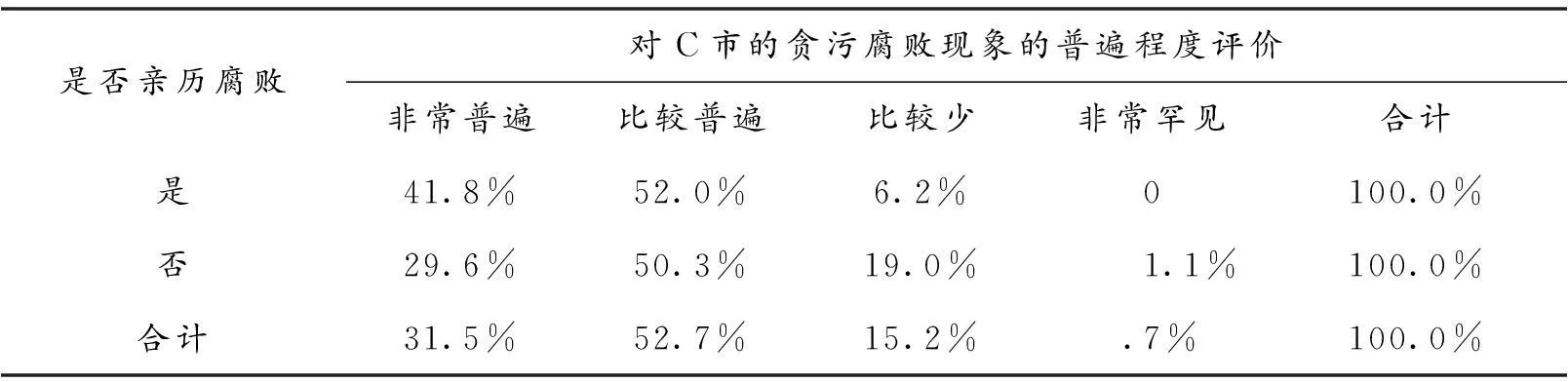

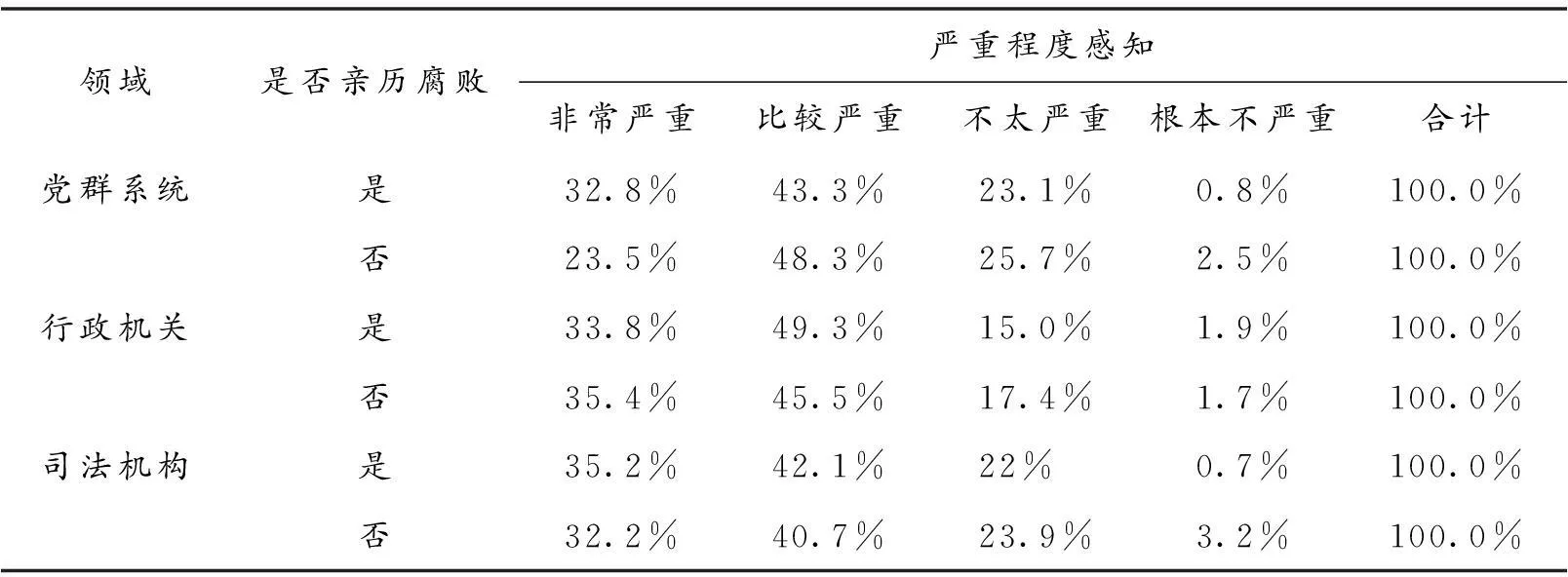

然而,如果将全部受访者以是否本人或亲属遇到过腐败情况区分为两组,即亲身经历组、无亲身经历组,可以发现,访者本人或亲友在过去一年是否曾遇到过贪污腐败,与他对目前C市的贪污腐败现象的普遍程度的看法是具有一定相关性的。被访者本人或亲友在过去一年曾遇到过贪污腐败的,认为目前C市的贪污腐败现象非常普遍和比较普遍的达93.8%,而被访者本人或亲友在过去一年没有遇到过贪污腐败的,认为目前C市的贪污腐败现象非常普遍和比较普遍的为79.9%(参见表8)。进一步对表8两个变量做相关性分析,显示两者的Tau-b系数为0.12(1%水平上显著),Spearman系数为0.13(1%水平上显著)。也即是说越有腐败经历,越会感知整体的腐败程度高(虽然两个变量只显示出非常弱的相关性)。事实上,上述两类人群对在C市对党群系统、行政机关、司法机构(公检法)等各领域的贪污腐败严重程度的感知均存在差异,有过亲身经历者认为非常严重和比较严重的比例都相对较高(参见表9)。不过,需要指出的是,进一步对上表做相关性分析,显示受访者对党群系统、行政机关和司法机构的腐败程度的感知与腐败经历之间均未发现存在显著相关。

表8 C市城区居民的腐败经历与腐败普遍程度感知

资料来源:作者自制。

表9 C市城区居民的腐败经历与对各领域腐败严重程度感知

资料来源:作者自制。

“腐败传说”与观念持有者的文化程度及年龄等项并无相关性的发现,与兰斯·李的研究结论相左。之所以如此,其中重要的原因还在于“腐败传说”与腐败容忍度是否相关的认识差异。兰斯·李的研究认为之所以有民众看法与实际状况之间的背离,其根本的原因在于受教育程度越低、年龄越大的民众越对腐败高度容忍。换言之,兰斯·李的研究中导致“腐败传说”产生的决定性因素是民众关于腐败的价值与态度。而本文的研究发现腐败容忍度与民众所认为、所相信的腐败状况无相关性,各年龄段、不同文化水平、收入水平的民众都会有无亲身经历而认为腐败普遍、严重的现象。此外需要指出的是,兰斯·李所关注的“腐败传说”中民众看法与腐败事实的背离,其主要评判标准是民众所认为的腐败之少与法律规范所界定的腐败之普遍二者之间的差距,而本文所评判的主要标准是民众所认为的腐败与亲身经历的腐败之间的差距。

关于腐败的亲身经历与腐败普遍、严重程度的感知存在明显的相关性,而有亲身经历者对腐败状况的评价更为普遍而严重。其中最可能的原因,正如缪尔达尔所指出的,是亲身经历的事实进一步验证了“腐败传说”,从而使得相关者关于腐败普遍和严重程度的感知更形加大。

四、“腐败传说”与腐败控制

对腐败容忍度与反腐败成效感知的相关性分析显示,两者仅有较弱的相关性(Pearson相关系数为-0.14,在1%水平上显著)。这一发现与倪星的研究结论不同。后者认为“腐败容忍度与反腐败工作满意度之间存在着显著的正相关关系”(倪星、孙宗锋,2015)。综合本文此前的研究发现,腐败容忍度与民众对腐败的感知与对反腐败成效的感知,均只具有较弱的相关性。

对C市城区居民调查的结果表明,在过去一年是否曾遇到过贪污腐败的市民,对在过去一年党和政府对贪污腐败的控制有效与否的整体感知存在差异。无亲身经历者认为有效和比较有效的比例达85.1%,而有过亲身经历者认为有效和比较有效的比例相对较低,仅为67.2%(参见表10)。对上表中的两个变量做相关性分析显示,两者的Tau-b相关系数为-0.20,在1%水平上显著。也即是说,越有腐败经历,越认为政府的反腐败成效不好。

表10 C市城区居民的腐败经历与反腐败成效感知的差异性

资料来源:作者自制。

表11 C市城区居民腐败经历与三公消费治理成效感知的差异性比较

资料来源:作者自制。

三公开支的治理是近年能见度最高的反腐败举措之一。虽然关于三公开支的治理这一具体工作成效的评价与对于腐败控制的整体评价之间存在差距,但亲身经历的有无影响对于反腐败工作成效的感知的基本结论仍然一致。在明确表态者当中,无亲身经历者认为反腐败工作非常有效、比较有效的比例达79.6%,而有过亲身经历者认为非常有效、比较有效的比例则仅为65.9%(参见表11)。进一步的相关性分析显示,二者的Tau-b相关系数为-0.12,在1%水平上显著。也即是说,越有腐败经历,越认为政府的三公消费治理成效不好。这一发现验证了倪星研究的结论,后者认为“腐败经历与反腐败工作满意度之间”存在着显著的负相关关系,即有过遭遇腐败经历者比无相关经历者相比,“有更低的反腐败工作满意度”(倪星、孙宗锋,2015)。

以上,文章分析了腐败感知与一些变量的两两相关关系。接下来,文章进一步采用OLS回归分析对上述结论进行检验。因变量是腐败感知水平(1—3,3表示腐败非常普遍),自变量包括腐败容忍度(0—10,10表示非常容忍),腐败经历(0—2,2表示有腐败经历),反腐败的整体成效(1—4,4=非常有效)。我们也控制了教育水平、收入和年龄对腐败感知水平的影响,以及来自不同小区可能在这些问题上有较一致的看法的影响。回归结果显示,腐败经历与腐败感知水平显著相关(系数为0.07,在1%水平上显著),也即是说越有腐败经历越认为腐败普遍。对反腐败成效的评价与腐败感知水平显著负相关(系数为-0.23,在1%水平上显著)。而其他变量均没有表现出显著的结果。

综上所述,可以发现C市城区居民流行的“腐败传说”中,对于C市腐败状况的看法,具有明显夸大的成分;而关于反腐败成效的看法,具有明显的更为保守的看法。而遭遇腐败的亲身经历者当中流行的“腐败传说”,上述特征表现得更加明显。上述发现对于腐败控制工作的开展具有十分重要的意义。

缪尔达尔曾经指出,“腐败传说”的存在本身是有害的,因为它所关于腐败所体现的夸大的看法容易使人们认为这种非法行为是正常的(缪尔达尔,2001)。但本文认为,“腐败传说”的危害还不仅于此。从一定意义上来说,“腐败传说”实际上在两个方面助长了腐败一方的力量,并不利于反腐败。一方面,对腐败范围与程度的夸大,可能影响人们的价值与态度,以众之是非为是非,习焉不察地以非为是。同时,如墨宁的研究所表明的那样,“腐败传说”中包含了从事腐败行为的收益预期和寻找到腐败交易同谋者的机会,“腐败传说”的流行使从事腐败交易的行为者有容易找到腐败交易的同谋者的预期,从而更容易倾向去从事腐败交易(Manion,2004);另一方面,“腐败传说”的流行使得人们倾向于认为腐败的强大、难以攻克,从而对反腐败工作的成效产生更低的评价,即使反腐败工作取得事实上的巨大进展,也可能易对反腐败成效“视而不见”,低估甚至不愿意相信这些事实,而不仅仅只是存在倪星相关研究中所认为的“滞后性”(倪星、孙宗锋,2015)。

基于C市城区居民腐败感知与“腐败传说”所作的分析,以及此前倪星和孙宗锋的研究表明,有亲身遭遇腐败的经历,相比无亲身经历者,对腐败状况的评估更为普遍和严重,对反腐败成效的评价则更为保守。如果上述结论具有一般性,有理由认为,反腐败战略的重心确实应该放在减少民众的腐败经历,也就是说要致力于降低腐败的发生率。从这一意义上来说,腐败惩处与预防战略所发挥的主要作用,以及其他一切有利于减少腐败存量、抑制腐败增量的战略,其出发点与最终结果均在于降低腐败行为的发生率,从而切实减少腐败感知中腐败亲历的数目,这一战略可以认为是抓住了关键。

但另一方面,“腐败传说”的存在,使得切实抑制腐败的发生率远远不够。即使一个国家或地区能够克服反腐败资源的有限性,通过打击腐败与预防腐败实现了控制腐败发生率的目标,仍然不能说有效解决了腐败问题。其原因至为明显:即使特定社会中民众无亲身遭遇腐败的经历,同样会“无中生有”地相信、认为腐败的存在。而“腐败传说”的存在就意味着腐败机会和腐败意愿的存在。因此,单纯控制腐败的发生率,对于控制腐败来说显得远远不够。“腐败传说”是主观的,但其流行性存在具有客观性,其本身应该成为反腐败面对的斗争目标。如果对权力的不信任是人的天性,如果不可能人人亲身行使每一项权力是人类社会的宿命,那么消除“腐败传说”的存在就是不可能完成的使命。不过,反腐败仍然可以选择降低“腐败传说”的流行程度作为努力的目标。因此,通过各种方式抑制“腐败传说”的发生和有害作用的发挥,显得十分必要。不管这些方式是通过一般理论与实务工作者所主张的那样通过信息的公开与政务透明度的增加,还是通过塑造反腐败神话(袁柏顺,2012),抑或是通过规管大众传媒当中关于腐败信息的传播,或抑制小道消息及谣言中关于腐败信息的传播(Zhu et al.,2013;Weber Abramo,2008)。

五、结论

“腐败传说”作为民众关于腐败的看法与情感,无疑是主观的。但对于反腐败实务工作来说,它与实际发生的腐败事件一样,同属一种客观存在而需要认真对待。基于C市城区居民腐败感知调查所做的分析,可以发现它的存在无关人们的年龄、文化程度、收入水平、性别,而具有十分明显的普遍性。亲身遭遇腐败的经历会强化“腐败传说”,即令人们并无遭遇腐败的亲身经历,纯粹的“腐败传说”同样能够产生腐败感知,并影响人们的行为,从而容易使“腐败传说”客观上成为腐败一方的同盟军。从这一意义上来说,抑制“腐败传说”的发生及其有害作用的发挥,实属必要。另一方面,对于反腐败的努力,遭遇腐败的亲身经历会在更大程度上降低了反腐败的效能感。从而,有效降低腐败的发生率和遭遇腐败的概率,更显关键。这一结论在一定程度上可以为反腐败的这一战略提供支持:即可以通过打击与预防,减少腐败的实际发生率,来作为降低“腐败传说”流行程度的突破口。同时也可以表明惩治与预防战略的不足,彰显反腐败宣传与教育战略之必要。

需要指出的是,本项研究的数据来源,当前仍限于截面数据。时间序列数据的缺乏,使得进一步的分析缺乏基础。此外,本文中重点考察“腐败传说”中涉及腐败感知的部分,而对其中涉及腐败容忍度及相关影响因素尚未展开研究,尤其是腐败容忍度与腐败感知、反腐败成效感知的相关性问题仍待进一步验证并做出解释。对“腐败传说”流行程度的具体测量亦有待进一步探讨。

参考文献

冈纳·缪尔达尔(2001).亚洲的戏剧:南亚国家贫困问题研究.塞思·金缩写,方福前译.北京:首都经济贸易大学出版社.

倪星、孙宗锋(2015).政府反腐败力度与公众清廉感知:差异及解释——基于G省的实证分析.政治学研究,1:71-85.

香港廉政公署(2008,2009,2010,2011).民意调查报告摘要.

肖汉宇、公婷(2016).腐败研究中的若干理论问题——基于2009~2013年526篇SSCI文献的综述.经济社会体制比较,2:48-60.袁柏顺(2012).反腐败神话与廉洁转型——基于香港案例的研究.河南社会科学,20(10):5-8.Bailey,J.& Paras,P.(2006).Perceptions and Attitudes about Corruption and Democracy in Mexico.MexicanStudies/EstudiosMexicanos,22(1):57-82.

Charron,N.(2016).Do Corruption Measures Have a Perception Problem? Assessing the Relationship Between Experiences and Perceptions of Corruption among Citizens and Experts.EuropeanPoliticalScienceReview,8(1):147-171.

Clausen,B.,Kraay,A.& Nyiri,Z.(2011).Corruption and Confidence in Public Institutions:Evidence from a Global Survey.TheWorldBankEconomicReview,25(2):212-249.

Gutmann,J.,Padovano,F.& Voigt,S.(2015).Perceptionvs.Experience:ExplainingDifferencesinCorruptionMeasuresUsingMicrodata.Available at SSRN(June 8,2016):http://ssrn.com/abstract=2659349 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2659349.

Lee,R.(1981).The Folklore of Corruption in Hong Kong.AsianSurvey,21(3):355-368.

Manion,M.(2004).CorruptionbyDesign:BuildingCleanGovernmentinMainlandChinaandHongKong.Cambridge,MA:Harvard University Press.

Myrdal,G.(1972).AsianDrama:AnInquiryintothePovertyofNations,New York:Pantheon.

Olken,B.A.(2007).Corruption Perception vs.Corruption Reality.JournalofPublicEconomics,93(7-8):950-964.

Rose,R.(2011).Corruption:Perceptionvs.ExperienceinRussia.Available at SSRN(June 8,2016):http://ssrn.com/abstract=2154824 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2154824.

Zhu,J.,Lu,J.& Shi,T.(2013).When Grapevine News Meets Mass Media.ComparativePoliticalStudies,46(8):920-946.

Weber Abramo,C.(2008).How much do perceptions of corruption really tell us?.EconomicsDiscussionPapers,2(3):1-56.

基金项目:教育部人文社会科学研究规划基金项目“香港反腐败经验的适用性研究”(13YJAZH124)。

【中图分类号】D668

【文献标识码】A

【文章编号】1674-2486(2016)03-0056-14

* 袁柏顺,湖南大学政治学系,教授;湖南省廉政研究基地、湖南大学廉政研究中心,执行主任。感谢匿名评审人的意见。