“常”与“非常”:宋代家礼中的吉服

杨 逸

“常”与“非常”:宋代家礼中的吉服

杨 逸

摘要:宋代家礼中的吉服广泛用于冠礼、婚礼、祭礼,是一种体现仪式特殊性的非常之服。在司马光《书仪》与朱熹《家礼》中,宋儒一方面将当时流行的冠帽衣服纳入家礼吉服系统,化“常服”为“非常服”;另一方面又将早已退出日常生活的深衣回置于家礼仪式之中,变“非常服”为“平日之所常服”。这种双向转化体现了宋儒双重否定的古今观念与处乎中道的制礼原则。通过界定“盛服”,宋代家礼建构了等差分明的吉服体系,其中隐喻了儒家正常的纲常伦理秩序。

关键词:宋代;家礼;朱熹;常;非常

“常”与“裳”虽然有共同的字源,却在后来字义演变中有抽象与具体之别。“裳”字的使用往往依附于“衣”、“服”而构成“衣裳”、“裳服”等词,或专指遮蔽下身的服饰,或泛指周身常服之衣。“常”则往往含有一种抽象意义。汉语中频繁出现的“纲常”、“经常”、“正常”等说法已然超越日常服饰的具象意义,演变为与社会伦理相联系,与“权”、“变”相对应的价值范畴。如果说,“常”代表了日常的、世俗的普通生活情境,那么,“非常”则象征了非日常性,是“非寻常的、非经验性的、特殊性的”。[1]有趣的是,这种非日常性往往表现为仪礼仪式中的“非常服”,通过其原义所指隐喻着某种特殊意义与价值。

按照仪式性质,用于典礼的种种“非常服”或可粗略分为用于冠礼、婚礼、祭礼的吉服与专属于丧葬典礼的凶服(丧服)。狭义的吉服指用于吉礼(祭礼)的礼服,广义则包含冠礼、婚礼等喜庆仪式所用礼服,本文所谓“吉服”以广义而言。在宋代家礼中,礼家一方面将当时的流行服饰——“常服”纳入家礼仪式,转化为“非常服”;另一方面又把作为“非常服”的古服转化为“平日之所常服”[2]。通过吉服制度“常”与“非常”的转换,宋儒不但巧妙化解了古与今的巨大张力,还用行礼者的身体实践在变换时空中书写着儒家纲常伦理,建构了宋儒理想家庭的正常生活秩序。

一、用时之服:化“常服”为“非常服”

宋代的儒学复兴运动为古礼复兴带来了新机遇,然而时过境迁,当时的冠帽衣服已经与古代有很大差别。随着商品经济的发展,衣冠服饰不但变化繁多、不拘一格,还融入不少其他民族的元素。虽然朝廷对于僭越礼制、杂于胡服的各类服饰屡下禁令,但是,士大夫却无奈地发现当时的“饮食衣服今皆变古”,[3]不得不作“今世之服大抵皆胡服”[4]之叹。无疑,宋儒所面对的是一个三代之后礼崩乐坏的乱摊子,如欲复兴古礼,便不可能绕开礼服制度的问题。因此,在行礼过程中,使用当时所普遍穿戴的“常服”,还是依然成为奇装怪服的古服(“非常服”),便成为家礼重构过程中的重大问题。

虽然张载(1 0 2 0 - 1 0 7 7)、吕大临(1040-1092)、吕祖谦(1137-1181)等儒者有强烈复古倾向,希望制作古器、古服以行古礼,但是,大部分家礼作者并不坚持这一态度。他们清楚地知道,这种一味返古的做法不但难于施行,还未必符合圣人制礼之义。程颐(1033-1107)便明确地说:“今行冠礼,若制古服而冠,冠了又不常著,却是伪也。必须用时之服。”[5]

显然,程颐不赞成将古礼衣服照搬到冠礼仪式中,理由在于冠者并不会在日常生活中穿戴这些衣服。他将这一行为定性为“伪”,与其素来主张的“诚”相对应,可见其态度的鲜明坚决。朱熹也曾对祭礼有类似评价:

问:“唐人立庙,不知当用何器?”曰:“本朝只文潞公立庙,不知用何器。曰(吕)与叔亦曾立庙,用古器。然其祭以古玄服,乃作大袖皂衫,亦怪,不如著公服。”[6]

据此,吕大临曾制作古玄服,大袖皂衫祭于家庙。然而,朱熹(1130-1200)认为古服“怪异非常”,不如使用常服中之隆重者,穿戴公服行祭礼即可。从程颐、朱熹的论说中可发现,他们都主张将“常服”(时服、公服)纳入新时代的礼服体系中,转化为行礼所需的“非常服”。

在现存宋代家礼著作中,北宋司马光(1019-1086)的《书仪》与南宋朱熹的《家礼》较有代表性。共同的是,两部著作的冠礼、婚礼、祭礼部分都基本采用了当时通用的冠帽衣服作为冠礼礼服。由于礼文繁复,笔者以《书仪•冠仪》为例,对宋代家礼中“常服”转化为“非常服”的方式方法略作说明。

据《冠仪》规定,将冠者由于在加冠前尚系童蒙,要头结双紒、身穿勒帛的袍、脚穿素履,在东房中南向等待冠礼的开始。这一设计基本遵循了《士冠礼》“将冠者采衣,紒,在房中,南面”[7]的礼文。由于使用了古服名称,司马光随文注出其在日常生活中确切所指:对“双紒”解释说:“童子紒似刀镮,今俗所谓吴双紒也。”[8]对“袍”的解释是:“今俗所谓袄子是也。夏单冬复。”[9]至于为何选择“素履”,司马光认为“幼时多蹑采履,将冠可以素履”,[10]或许是以此突出冠礼的严肃性。通过仪注的方式,司马光将古礼所记载的衣服阐释为日常生活中所穿之服。通过这种阐释说明,著于日常的“常服”被直接转化为用于仪式“非常服”。

与仪式准备阶段的童蒙服饰不同,《冠仪》三加仪式所用礼服的选择与转化显得更为复杂。始加礼服是巾、四䙆衫、腰带,如无四䙆衫则用衫勒帛代替。据《云麓漫钞》记载,“在元祐间(1086-1094)独司马温公、伊川先生以孱弱恶风始裁皂绸包首,当时只谓之温公帽、伊川帽”,司马光所用头巾虽出于自创,却代表了士大夫衣冠服饰的新风尚。到南宋时,头巾已十分流行,“公卿皂隶下至闾阎贱夫皆一律矣”。[11]关于四䙆衫,深于朱子学的王懋竑(1668-1741)认为“或其时之服制不同,不可考”。[12]邱濬(1421-1495)虽然也称“四䙆衫不知其制”,却依据北宋人高承(生卒年不详)《事物纪原》的有关记载推测它就是“四袴衫”,即在北宋中晚期流行于民间的“缺骻衫”。[13]后世也多依此说,认为它是一种四面衣裾开衩的服饰。如果四䙆衫即四袴衫、缺骻衫,那么它应至晚在唐初便已有,其流行绵亘于唐宋时期。史载马周(601-648)曾上书议论车服之制道:“礼无服衫之文,三代之制有深衣。请加襕、袖、褾、襈,为士人上服,开骻者名曰缺骻衫,庶人服之。”[14]可见,四䙆衫是庶人常服,品格不可谓高。在白沙宋墓一号墓甬道东壁壁画中左边第一个人所穿的就是四䙆衫[15],而他的身份正是仆役、庶人(见图1)。

图1:白沙宋墓一号墓甬道东壁壁画(宿白:《白沙宋墓》,图版二十七)

再加礼服是帽子、旋襕衫、腰带。按《事物纪原》记载,宋代的帽子形制大体沿袭五代梁朝,以姞漆为之,材料质地则有一个从光纱到南纱而复归于光纱的过程。[16]宋代帽子种类繁多、式样各异,《冠仪》并未对再加使用何种帽子予以规定,保留了行礼者的自主选择权利。旋襕衫,文献记载不多。宋真宗天圣中(1023-1032)曾敕书镇守窦州并执掌刑狱的毛应佺(967-1033)要“简恤刑章”,并赏赐他“紫乾色大绫绵旋襕衫一领”以示谕其“宜知悉冬寒”,体恤刑人。[17]宋孝宗淳熙十五年(1188)正月二十四日诏令文思院制造“四十四人各素皂沙帽子一顶,紫纱旋襕衫一领,黑鞓白银腰带一条,准备给赐”。[18]据此而言,旋襕衫是贯穿于两宋的一种衣服,有紫纱为之者,有绫绵为之者,与帽子、腰带相搭配或可作为官员所服之服,用于正式的吉凶典礼。

三加礼服是幞头、公服、靴,这是宋代官员的朝服,较始加、再加之冠帽衣服而言形制更为华美,地位更为崇高。但这仅限于有官者,如果将冠者无官,那么也不可僭服,只是穿襕衫、靴来代替。据《宋史·舆服志》记载:“襕衫以白细布为之,圆领大袖,下施横襕为裳,腰间有辟积,进士及国子生州县生服之。”[19]无官者三加仪式中穿襕衫,可能是为标志其“进士及国子生州县生”的士子身份,喻示着将来登科及第,进入官僚体系的无比荣耀,一定程度上反映了宋代社会的“右文”风尚。冠礼三加所用的冠帽衣服属于“盛服”,广泛应用于婚礼、祭礼等其他仪式场合(见下文)。

由上所述,《书仪》冠礼仪式所用礼服全部采自时人穿戴的冠帽衣服。就其最为核心的三加仪式而言,从巾、四䙆衫到帽子、旋襕衫再到幞头、公服,礼服越发华美,品格亦愈加提高,从而构建出一个“三加弥尊”的服饰等级次第。处于服制等级顶端的“盛服”,不但将仪式推向高潮,还为婚礼、祭礼等礼仪准备了条件,暗示冠者在成人之后所须完成的人生功课。通过“常服”向“非常服”的转换,宋代家礼的冠礼仪式恢复了古经冠礼之义,可谓深得权变“非常”之道。

二、制作深衣:变“非常服”为“平常服”

朱熹对司马光《书仪》的评价颇高,认为其“大概本《仪礼》,而参以今之可行者”,相对于“多是古礼”、“有杜撰处”的二程、张载家礼著作,《书仪》“较稳,其中与古不甚远,是七八分好”。[20]然而,《家礼》并未照搬《书仪》的吉服制度,而是在考证时服的基础上,对当时的冠帽衣服进行整合。就冠礼而言,《家礼》将四䙆衫置于仪式准备阶段,由将冠者穿着,用深衣替代了其原有的始加礼服位置。这一变化的重要性在于,深衣早已退出民众日常生活,是典型的“古服”。重新制作深衣,并将其回置于家礼的吉服体系,本质上是将“非常服”转化为“常服”,试图以此焕发古服的生命力。这一转换的背后隐含了宋儒关于古今之辨的大段文章。

宋代家礼中最早考证深衣制度的是司马光《书仪》。在《书仪·冠仪》卷末附有《深衣制度》一节,详尽考证了古礼深衣之制。令人吊诡的是,深衣并非其冠礼礼服。关于为何专设《深衣制度》一章,该章节与《冠仪》主体内容有何关联,司马光未作任何说明。从语言表达上看,《深衣制度》与前面冠礼仪文通俗易懂、切于实用的语言风格迥然相异,引经据典、条分缕析的风格似乎暗示其性质乃是一种礼学意义上的严谨考证。正因如此,向来服膺考据学的四库馆臣才会在评介《书仪》时特别拈出《深衣制度》大加赞赏,称其本于注疏,是司马光“考礼最精之明证”。[21]

顺带指出的是,深衣在《书仪》中仅出现在两处,除去《深衣制度》外,便是卷五《丧仪》。在该卷的卒袭仪式中,司马光希望说服行礼者选用深衣而非公服作为死者卒袭之服。为此,司马光在小注中不吝笔墨地大段论证,旨在说明使用深衣比公服更有利于保护死者遗体,然而,这种论证丝毫不能排除行礼者使用公服之外其他衣服的可能性。[22]一方面,司马光用其史学家特有的谨严考证试图恢复深衣故事;另一方面,他却并未将深衣纳入生者的任何居家礼仪之中,仅将其作为卒袭之衣随死者入土。

鉴于司马光曾自制深衣穿着的事实,《书仪》中的这种矛盾着实耐人寻味。对此,《邵氏闻见录》的相关记载可资参考:

司马温公依《礼记》作深衣、冠、簪、幅巾、缙带,每出朝服,乘马用皮匣贮深衣随其后,入独乐园则衣之。尝谓康节曰:“先生可衣此乎?”康节曰:“某为今人,当服今时之衣。”温公叹其言合理。[23]

据此,司马光外出时身着朝服,即幞头、公服、带、靴,将深衣随身携带,燕居家中时便换上。然而,当他将深衣推荐给好友邵雍(1011-1077)时却遭到了拒绝,理由是今人应该穿今时的衣服,不应刻意复古。从这番话立刻得到赞叹与肯定来看,司马光似乎十分认同邵雍“服今时之衣”的做法。因信而好古,司马光自制深衣;因身处于今,他又不得不限制深衣的穿着范围,仅供自己在“独乐园”中“怡然自乐”。或许这就是司马光在《书仪》中对《深衣制度》存而不用的真正原因。

与司马光一样,朱熹也曾详细考订过古礼的深衣制度并将其纳入自己的家礼著作中,然而,他却对邵雍的话有不同评价。朱熹说:

礼,时为大。某尝谓衣冠本以便身,古人亦未必一一有义。又是逐时增添,名物愈繁,若要可行,须是酌古之制,去其重复,使之简易然后可。……又云:康节说“某今人,须著今时衣服”,忒煞不理会也。

衣服当适于体,康节向温公说:“某今人,著今之服。”亦未是。[24]

在朱熹看来,行礼最重要的是随时损益。随着生活环境的不断变化,冠帽衣服种类繁多、不免繁冗,如要行之于今,应该参考古代衣冠制度,对“今时衣服”进行一番裁汰,以使其简易可行。换言之,“礼,时为大”的格言乃是一种“双重否定”、处乎中道的制礼原则,既非全面复古,又非一味从今。礼服的选择应以古礼经义作为标准,结合当今服饰的实际进行损益。正是在这种意义上,朱熹批判邵雍的观点“忒煞不理会”。

本于这种观念,朱熹不但自制深衣,还将其纳入家礼仪文与自身生活实践中。在形制上,朱熹与司马光所制深衣并不相同,其根本分歧出现在对“续衽钩边”的不同理解。出于某种原因,朱熹并未采信《礼记》郑注、因循《书仪》,而是自出新意地制作了“朱子深衣”[25](见图2)。从清代学者对两种形制深衣褒贬上的巨大差异我们或可推测,朱熹与司马光制作深衣的工作性质并不相同。《家礼》的《深衣制度》并非司马光《书仪》般的礼学考证,而是朱熹代圣人立教,制作新时代礼服制度的重大尝试。

深衣是朱熹平日之常服。据弟子记载:朱熹“春夏则深衣,冬则戴漆纱帽,衣则以布为之,阔袖皂衫,裳则用白纱,如濂溪画像之服。”[26]“未明而起,深衣、幅巾、方履拜家庙以及先圣”。[27]

在《家礼》中,《深衣制度》属《通礼》,成为“平日之常服”,[28]广泛应用于《家礼》所规定的诸多场合:主人每日晨谒祠堂,要服“深衣,焚香再拜”;[29]冠礼的戒宾环节,“主人深衣,诣其门”;[30]丧礼的袭礼环节,“加幅巾,充耳,设幎目,纳履,乃袭深衣,节大带,设握手,乃覆以衾”;[31]四时祭、祭初祖、祭先祖、祭祢、忌日、墓祭中的许多准备工作,也都是要“主人帅众丈夫”穿深衣来完成。[32]

可见,在朱熹的家礼世界中,深衣是家中燕居之服,是出访友人之服,是进入祠堂之服,是死者入殓之服,等等。由此,这一“非常之服”不但成为家居日常之“常服”,还成为不少家礼仪式的礼服,至今仍对东亚文化圈的儒服实践有重大影响。[33]

图2:深衣前图(黄瑞节辑:《朱子成书》,中华再造善本,北京:国家图书馆出版社,2005年)

三、盛服行礼:以“非常”建构“纲常”

如果说,凶服(丧服)是通过与死者血亲关系的远近亲疏,由近及远依次降杀服制规格,那么,吉服则有一种随着典礼渐趋隆重而愈发隆盛的倾向。从上文所举《书仪》冠礼仪式的例子我们可以看到,初加、再加、三加的礼服品格不断隆升,以至于最华美、最尊贵、最隆重的礼服——“盛服”。“盛服”之名早在先秦便已出现,既指十分华美的衣服(如《荀子·子道篇》“仲由盛服见孔子”),也指用于典礼的顶级礼服(如《大戴礼记·四代》“是以天子盛服朝日”)。

在宋代家礼中,“盛服”往往用于最为盛大的仪式场合。以《书仪》为例。冠礼中主人在筮日、筮宾环节应盛服行礼;在仪式当天,所有参礼人员都应着“盛服”。[34]婚礼纳采时男方使者要着“盛服”,携大雁前往女家,而女方主人也会“盛服出迎”,以示尊重。[35]亲迎前“婿盛服,主人亦盛服坐于堂之东序”,[36]对婿行醮礼;迎回新娘后,“舅姑盛服,立于影堂之上”[37]行庙见之礼。祭礼前“主人及弟子孙皆盛服,亲临筮日于影堂外”,祭祀当天参礼人员都应着“盛服”行礼。[38]除此之外,遇到节日、家宴、家长寿辰等隆重场合,家中诸卑幼应“盛服序立如朔望之仪”。[39]

《家礼》中“盛服”的使用场合与《书仪》基本一致,但是,两书对“盛服”的界定却略有不同。司马光《书仪》对“盛服”的界定是:

盛服,有官者具公服、靴、笏;无官者具幞头、靴、襕或衫、带,各取其平日所服最盛者,后婚、祭仪盛服皆准此。[40]

朱熹《家礼》对“盛服”的界定是:

凡言盛服者,有官则幞头,公服,带,靴,笏。进士则幞头,襕衫,带。处士则幞头,皂衫,带。无官者,通用帽子,衫,带。又不能具则或深衣,或凉衫,有官者亦通服帽子以下,但不为盛服。妇人则假髻,大衣,长裙。女在室者,冠子,背子。众妾,假髻,背子。[41]

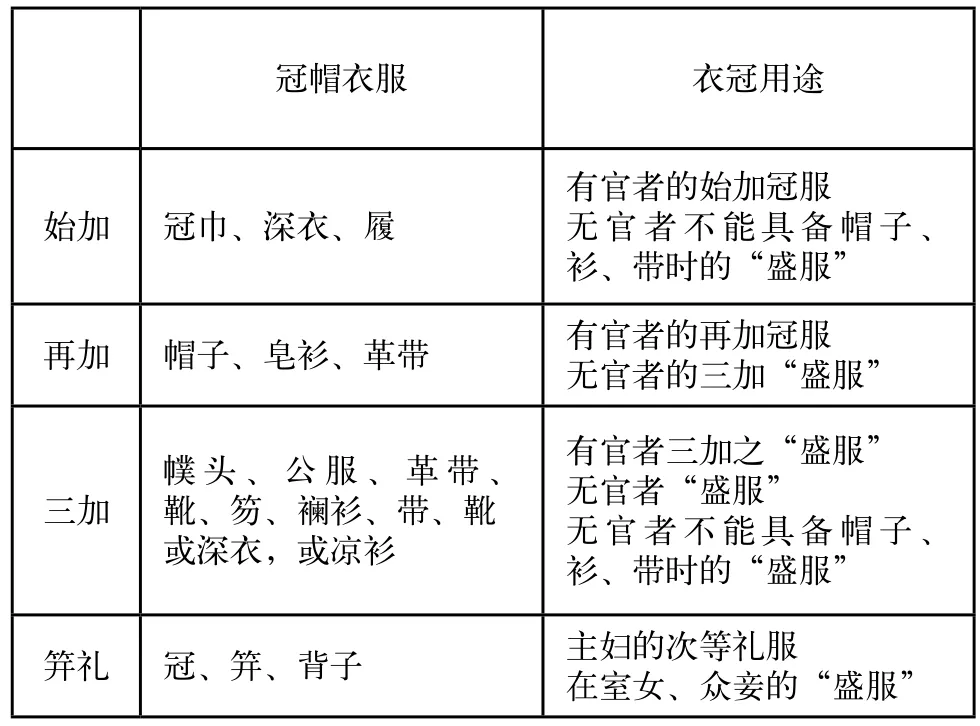

显然,《家礼》的“盛服”概念更为精密复杂,其中隐含了一种因身份而隆杀的“等差原则”。这一点可结合《家礼•冠礼》略作说明。在《家礼》所用的冠礼礼服中,始加冠巾、深衣,再加帽子、皂衫,三加幞头、公服。如果结合“盛服”概念,我们很容易发现:无官者三加所用的“盛服”相当于有官者再加时所用礼服;连此种衣服都不能具备的人(无疑是指贫贱士庶)则以深衣或凉衫作为三加时所用的“盛服”,而这套礼服仅相当于有官者始加时所用之服。无疑,《家礼》实际上建构了一套等级分明的吉服制度,有官者、无官者、贫贱士庶的身份地位凭借其行礼之服便可一望而知。

除有官者、无官者的简单划分外,《家礼》还独自标出进士、处士两种特殊身份的人,以示区别;妇女也被分为妇人、在室女、众妾三种,其礼服因身份不同表现出差异性。值得注意的是,背子虽在宋代颇为流行,却不是朱熹眼中最为尊贵的妇人服饰。他曾考证背子的起源,认为背子的出现很晚,本是奴婢所穿的衣服,因为“其行直主母之背,故名背子”,“后来习俗相承”,竟然流行起来,成为“男女辨贵贱之服”。[42]因此,朱熹主张妇人在正式场合穿“大衣”,而背子仅作为在室女、众妾的“盛服”,仅相当于主妇所穿的次一等礼服(见表1)。

表1 朱熹《家礼》的冠礼三加服制及“盛服”的等差系统

由于象征了行礼者不同身份地位,“盛服”在仪式过程中的意义重大,具有分隔仪式环节、表达家庭伦理的功能。以《家礼》中的四时祭为例,假如行礼者是一位官员,那么,他在卜筮吉日时要穿戴“盛服”,即幞头、公服、革带、靴、笏,站在祠堂中门之外西向而立。在祭祀的前一天,他会身着深衣,率领家中众男子、仆从洒扫祠堂,擦拭椅桌;由西向东安置高祖考妣、曾祖考妣、祖考妣、考妣的木主;陈设香案、酒架、火炉、盥盆等祭祀用具。在准备祭品的重要环节,主人要着深衣,率领众男子检查牺牲,监督屠宰过程以保证其清洁;主妇则要穿背子,带领众妇女洗涤祭器、釜鼎,准备祭祀馔肴。祭祀当天,众人早起,主人服深衣,与众男子到祭祀场所,盥手后,陈设菜蔬、瓜果、酒馔;主妇穿背子烹饪祭祀馔肴,熟透之后盛出放在东阶的大床上。在天刚亮时,主人将脱下深衣,换上幞头、公服、革带、靴、笏的“盛服”;主妇将脱下背子,换上大衣、长裙。在主人、主妇分别请出神主后,参神、降神、进馔等主体仪式随之开始。在这一系列仪式过程中,众人都需要以“盛服”行礼。[43]

图3:祠堂之图(黄瑞节辑:《朱子成书》)

在这段《家礼》仪文中,朱熹不惜笔墨地将每个环节所穿戴的冠帽衣服都细致写出。在男子穿着深衣、女子穿着背子的情况下,仪式尚处于准备阶段。一旦行礼者脱下深衣、背子,各自换上合乎自己身份的“盛服”,便意味着祭礼核心环节的正式开始。“常服”与“盛服”的交替使得仪式过程的时间性变得界限分明。

结合礼仪空间考察。在仪式过程中,主人戴幞头、着公服,主妇戴假髻、着大衣、长裙,立于祠堂两阶之上的中间位置,面北,朝向祖先神主恭行荐新之礼。两阶之下,则是家众序立之处。诸父、诸兄、诸弟、子孙、外执事等男性家庭成员居西列,戴帽子、着衫。诸母姑、姊嫂、弟妻、诸妹、子孙妇女、内执事等女性家庭成员居东列,戴冠子、着背子。两列队伍按照尊卑等差,由北向南依次而立,诚敬严肃地观看整个仪式过程。整个仪式空间以两阶连接所成的直线为分界,区分了行礼与观礼的仪式空间;以祠堂之中为界线,划分了男女、内外的差别;以距离祠堂中祖先神主的远近为标准,刻画了主人与家众、家人与执事者的身份等差。通过这种方式,作为“非常”的祭礼与其礼服“盛服”彰显了男女内外有别、嫡庶主从分明的纲常伦理,建构了宋儒理想中“正常”的家庭生活秩序。

四、结 语

“常”与“非常”不是彼此隔断的二元关系,而是“在时间之流中相互区隔而合理运作”的不断运转的生活之道,或可用“常S非常”来表达。在这一圆融统一的“道”中,秩序与反秩序、结构与反结构、常与非常都是道体在人伦日用中的表现。[44]

宋代家礼中的吉服制度亦当如是观。就古与今而言,古是“非常”而今是“常”;就家礼仪式与日常生活而言,仪式是“非常”而生活是“常”。因此,将时服纳入礼服范畴便是化“常服”为“非常”;将早已退出民众生活的深衣回置于家礼仪文,并成为平日所穿之“常服”,便是变“非常”为“平常”。作为宋代家礼的代表作,朱熹《家礼》并不执着“返古”,亦不盲目“从今”,而是在对古与今的双重批判中处乎中道,可谓深得“常非常”之道。

在宋代家礼中,“盛服”的界定中隐含了一种因身份而隆杀的等差原则。通过家礼仪式的表演,“非常之礼”与“非常之服”交织于礼仪时空之中,共同建构了理想家庭秩序与儒家纲常伦理,隐喻了“父慈子孝、兄良弟悌、夫义妇听、长惠幼顺”(《礼记•礼运》)的天地之常经、人伦之达道。

参考文献:

[1][44]李丰楙.神话与变异:一个“常与非常”的文化思维[M].北京:中华书局,2010.3.5.

[2][28][29][30][31][32][43]朱熹.家礼(影印文渊阁四库全书•第142册)[M].台北:商务印书馆,1986. 533.533.532.539.548.571-578.571-574.

[3]史绳祖.学斋占毕(丛书集成初编•第313册)[M].北京:中华书局,1985.21-22.

[4][6][20][24][26][42]黎靖德.朱子语类[M].北京:中华书局,1986.2327.2272.2183.2674.2327.2327.

[5]程颢,程颐.二程集[M].北京:中华书局,2004.180.

[7]郑玄(注),贾公彦(疏).仪礼注疏[M].北京:北京大学出版社,1999.30.

[8][9][10][22][34][35][36][37][38][39][40][41]司马光.司马氏书仪(丛书集成初编•第1040册)[M].北京:中华书局,1985.21.21.21.53.20.30.34.113. 44.19.532.

[11]赵彦卫.云麓漫钞[M].北京:中华书局,1996.63.

[12]王懋竑,白田杂.景印文渊阁四库全书(第859册)[M]台北:商务印书馆,1986.670.

[13]邱濬.家礼仪节(丛书集成三编•第24册)[M].台北:新文丰出版公司,1986.137.

[1 4]欧阳修.新唐书[M].北京:中华书局,1975.527.

[15]宿白.白沙宋墓[M].北京:文物出版社,1957.34.

[1 6]高承.事物纪原[M].北京:中华书局,1989.138.

[17]曾敏行.独醒杂志[M].上海:上海古籍出版社,1986.37-38.

[18]徐松.中兴礼书续编(续修四库全书•第823册)[M].上海:上海古籍出版社,2002.599.

[19]脱脱.宋史[M].北京:中华书局,1977.3579.

[21]永瑢.四库全书总目[M].北京:中华书局,1965.180.

[23]邵伯温.邵氏闻见录[M].北京:中华书局,1983.210.

[25]齐志家.深衣之“衽”的考辨与问题[J].南京艺术学院学报,2011(5):56-59.

[27]黄榦.勉斋集(景印文渊阁四库全书•第1168册)[M].台北:商务印书馆,1986.424.

[33]吾妻重二.朱熹《家礼》实证研究[M].上海:华东师范大学出版社,2012.204-238.

(责任编辑 胡爱敏)

基金项目:国家社会科学基金项目“宋代家礼研究”(15BZS055)

作者简介:杨逸,浙江大学历史系博士生(邮政编码 310028)

中图分类号:K892.23

文献标识码:A

文章编号:1672-6359(2016)02-0096-07