中国人口政策的变轨效应

杨继生,万越,

华中科技大学 经济学院,湖北 武汉 430074

中国人口政策的变轨效应

杨继生,万越,

华中科技大学 经济学院,湖北 武汉 430074

摘要:中国人口政策调整的具体影响是目前全社会关注的焦点,而预测人口自然增长轨迹是其中的关键因素。本文在Hsiao et al.(2012)模型中引入个体因素,基于面板数据的共同因子测度政策实施的潜在运行轨迹,借以分析中国人口政策变轨的动态效应。测度结果显示,“一胎政策”实际路径与潜在路径的人口差距持续增大,到2012年,二者相差约3.4亿人口。同时,人口结构扭曲加剧,“一胎政策”使人口老龄化状态提早了至少12年。研究表明,潜在路径上人口总量呈算术级而非几何级增长,少儿比例随经济发展存在内生的下降趋势,所以,即使全面放开二胎政策也不会造成人口的井喷式增长。

关键词:政策效应; 潜在路径; 人口政策; 人口结构

一、引言

(一)研究背景及研究意义

中国计划生育政策的实施,毋庸置疑降低了中国人口总数,缓解了人口压力,但同时,它也影响了中国的人口结构,可以说它是一柄双刃剑,在解决问题的同时也为未来的发展留下了隐患,如男女比例失调、老龄化问题日益突出。近几年,中国的总和生育率均低于交替生育率,叫停计划生育的声音此起彼伏,而中央政策也有所松动,从“双独二孩”到“单独二孩”,试图实现人口转变的“软着陆”。那么,与非计划生育状态比较,中国三十多年的“一胎政策”对人口总量和人口结构有什么样的具体效应?政策的再次转变将对人口造成多大影响?能否缓解中国人口老龄化问题?目前如果放开二孩生育,是否会导致中国的人口决堤?这些正是目前全社会普遍关注的焦点问题。

20世纪80年代中期,中国曾短暂放开“一胎政策”,但因为结果的不理想而很快被终止。即使中国的总和生育率均低于交替生育率这种现象已经持续了很长一段时间,我国的人口政策也仅仅是试探性的放开“一胎政策”。人口政策是否到了放开的时机,要想回答这个问题,可以从以下两个因素考虑:(1)中国人口的自然发展轨迹是怎样的?(2)人口政策对人口轨迹的影响将有多大?显然,因素(2)会受到因素(1)的影响,试想一下,如果按照自然轨迹的发展,中国的人口总和生育率持续低于世代更替水平2.1,那么从长远的角度来看,全面放开二孩政策对人口的影响将可以忽略不计,而考察因素(1),即考察政策变迁所产生的效应。

实际上,政策变迁所产生的具体效应是无法观测的,因为政策效应实际上是社会经济体系两条运行轨迹之间的距离:一条是政策实施后的实际运行轨迹,另一条是如果没有该政策时的潜在运行轨迹。因为潜在运行轨迹不可观测,所以测度政策调整的效应关键在于测度潜在的运行轨迹。Hsiao et al.基于面板数据的处置效应(Treatment Effect)测度政策变轨的动态影响[1],克服了宏观政策效应评估中涉及因素众多、数据获得困难等问题,其方法计算简单,为宏观政策效应评估提供了一种新的工具。但同时,HCW(Cheng Hsiao, H. Steve Ching, Shui Ki Wan)方法假定个体的变化轨迹仅受共同因子的驱动,这是一个很强的约束,大大降低了其适用性。

本文在HCW模型中引入个体因素,以提高政策效应的估计精度。仿真实验显示,改进后的模型对潜在运行轨迹的识别能力显著优于原模型。本文基于改进后的模型,测度了1979-2012年中国人口结构的潜在运行轨迹,以及中国总人口的潜在发展路径。通过对研究结果的进一步分析,我们认为放开“二孩政策”在改善中国的人口结构问题的同时,不会造成人口的井喷式增长。

(二)文献回顾

在“一胎政策”执行三十多年后,中国的人口政策将何去何从?是保持不变,还是彻底放弃,抑或鼓励生育? 2013年,“单独二孩”政策出台,立即引起了广泛的关注。虽有学者认为,“一胎政策”的放开并不能缓解中国人口老龄化问题,反而会加剧经济负担[2],但是更多学者对政策的转变给予肯定。徐俊承认对短期人口压力的担心并非没有道理,但他认为相比于我国人口与社会的长期风险而言,这种压力是我们必须面对、承担的[3]。王桂新指出,我国计划生育政策的实施已达到预期目的,并造成了严重的后果,必须尽快做出调整,人口政策有待进一步的放开[4]。

全面放开“二孩政策”,对人口增长将造成多大的冲击?这是一个极富争议的问题。翟振武等人认为每年将多出生近2 000万人口[5],而王广州认为这个值超过1 000万的可能性很小[6]。二者之间很大的一个分歧在于,翟振武认为60%~70%的人有“二孩”意愿,远高于王广州调查得到的结果。茅倬彦等人对江苏省符合“二孩政策”的家庭进行生育意愿和生育行为调查,发现86.46%的人只生育一个孩子,很大一部分的生育意愿并未转化为生育行为,当面临选择时,人们往往权衡众多[7]。1985年左右,中国在恩施、翼城、承德、酒泉开始实施“二孩政策”,实践证明,“允许人们生育二孩,人们就会生育三孩”的推断并不符合事实[8],理想子女数开始从2个孩子转向1个孩子,基于此,易富贤等人认为即使全面放开“二孩政策”,中国人口也无法回到自然更替水平[9]。

可以看到,目前对“二孩政策”影响的研究主要集中在生育意愿这一点,但是数据来源不同,数据处理方式不同,得到的结论也大相径庭。透过生育意愿转变,本文将研究更深层次的因素,即中国人口的自然演变。正如前文所说,研究中国人口的自然增长轨迹在某种程度上意味着研究中国“一胎政策”所产生的动态人口效应。中国作为世界上人口最多的国家,其人口政策必然受到国内外广泛关注,目前,关于 “一胎政策”人口效应的研究主要集中在三个方面:总和生育率下降、人口老龄化、性别比失衡。

首先,中国的总和生育率从1979年的2.9降到2004年的1.7,之后基本稳定。有学者认为,生育率的下降并不都是“一胎政策”的结果,因为中国总和生育率下降最快的时期为1970年至1979年,而且其他的一些东亚国家甚至拥有更低的总和生育率,因此“一胎政策”对人口数量几乎没有产生影响[10]或者影响很小[11]。但是,更多学者对“一胎政策”的人口效应给予肯定[12],认为“一胎政策”不仅限制了人们的生育行为,还改变了人们的生育意愿,影响深远[13]。

其次是老龄化问题。 “一胎政策”的实施,使得中国“三口之家”的比例迅速攀升,1982年,“三口之家”所占比例为16%, 2000年时已上升至30%,虽然2010年时已降至27%,但这是因为丁克家庭比例的上升[14]。总和生育率长期低于人口交替生育率[15],不可避免地加速了中国人口老龄化问题[16],“4∶2∶1”的家庭结构将给中国养老制度带来巨大的挑战。

最后,与“一胎政策”伴生的还有性别比失衡[17]。但有学者认为“一胎政策”对于性别比例的影响没有统计数据显示的那般严重,Bogg通过对6个城镇5 756户家庭18岁以下儿童性别比的调查研究,发现实际值与登记值有很大的差距,即存在女婴漏报现象[18]。Hesketh承认中国性别比例失衡,但同时也指出性别选择不完全是由“一胎政策”引发的,一些其他的国家也面临这种问题,并认为这种性别偏好可能在未来发生改变。

计划生育政策实施以来,相关研究众多,但是,现有分析中国人口政策效应的文献大都基于已有的统计数据,简单的分析“一胎政策”实施以来中国人口数量及结构的改变,但却无法区分这些改变哪些是由政策引起的,哪些是社会发展的自然结果,更加无法揭示政策实施的动态效应。而本研究所运用的是改进后的HCW模型,则试图克服这些问题。

本文第二节对HCW基础模型进行扩展,第三节通过仿真实验验证模型的适用性,第四节测度中国人口政策实施的动态效应,第五节分析中国人口老龄化问题并对人口政策调整提出意见,最后进行总结。

二、HCW处置效应模型及改进

从最终结果来看,计划生育政策的人口效应可以分为两大块:人口结构变化及人口总量变化,其中人口结构变化又包括性别结构变化和年龄结构变化,在本文的研究中,人口结构特指年龄结构。我们将证明,潜在路径上人口结构与人口总量间存在一定的联系,可以相互推导;同时,理论上人口总量变化受人口结构的影响,因此我们仅估算潜在路径上的人口结构,这就需要用到处置效应模型。

在宏观经济研究中,处置效应模型对政策效应评估具有重大意义,而现有的模型大多结构复杂,对数据的要求高,求解困难,因此模型的识别能力大打折扣。Cheng Hsiao、H. Steve及 Wan(2012)以面板数据为基础,提出一种简单易算的因子模型,本文称之为HCW处置效应模型。

(一)HCW处置效应模型

对于任意一个个体,我们不可能同时观察到它受影响及不受影响的结果,为了研究的方便,HCW处置效应模型假设除个体1外,其他个体均未受到事件的影响。

(1)

(2)

HCW处置效应模型假设个体间的相关性源于它们受到共同因子的驱动,因此,在共同因子未知时,可以用相关个体的数据来代替共同因子,即在不受事件影响的情况下,因变量应服从以下模型:

i=1,2,…,N,t=1,2,…,T

(3)

其中,αi表示个体效应,ft(K×1)表示未知的共同因子,λi(1×K)为载荷参数,εit表示误差项,E(εit)=0。

(4)

联系实际,在不受强制性计划生育政策影响的情况下,假设人口结构服从共同因子模型,即

i=1,2,…,N,t=1,2,…,T

(5)

其中,str指代人口结构,在本文的研究中,实际含义为0-14岁人口所占比例。根据HCW方法,式(5)可以改写为:

(6)

(二)模型的改进

HCW处置效应模型具有很强的适用性,然而个体只受共同因子影响这一基础假设却太过粗略,在更一般的情况下,个体除了受到共同因子影响外,还有其他的相关变量,即在本文的研究中,我们假设,在不受事件影响的情况下,因变量应服从以下模型:

i=1,2,…,N;t=1,2,…,T

(7)

新增变量xit(P×1)随个体的变动而变动,这是它与共同因子ft在本质上的不同。另外,本文假定,xit值的变化与事件发生与否无关,为了表述的方便,在后文中,我们称xit为个体因子,以便于与共同因子ft进行区分。βi是变量xit的参数,在本文的研究中,我们假定,事件发生前后,βi的值不发生变化。

式(7)中除含有共同因子之外,还包含了随个体而变的一般变量,Hsiao等人提出的方法受限,不能直接进行估计,因此我们将式(7)改写成:

i=1,2,…,N;t=1,2,…,T

(8)

(9)

式(9)与式(4)结构相似,可以直接进行线性估计。本模型新增的问题有两个:寻找变量xit、估计参数βi。

参数βi的估计比较复杂,由于共同因子的存在,yit对xit直接估计将产生遗漏变量的问题,从而得到βi的有偏估计,为了解决这一问题,本文采用主成分分析法对共同因子进行估计。

主成分分析法是一种降维的统计方法,设法将原来变量重新组合成一组新的相互无关的几个综合变量,同时根据实际需要从中可以取出几个较少的总和变量从而尽可能多地反映原来变量的信息。一般情况下,前两个主成分累积得分将超过0.95,因此在本文的研究中,取前两个主成分。

具体步骤如下:

个体因子xit的选取则取决于现实意义,影响人口结构的两个直接因素是出生率和死亡率,出生率受计划生育政策的影响,因此不能直接引入新的模型,发达国家的经验显示,经济社会发展可以自然引致生育率下降和人口转变(王桂新,2012)。因此,新模型引入了两个个体因子,人均GDP(gdpp)和粗死亡率(dr),并假定模型结构稳定,即政策出台前后,参数β1、β2的值不发生变化。具体形式如下:

i=1,2,…,N;t=1,2,…,T

(10)

人均GDP与计划生育政策之间的关系不甚明了,计划生育政策必定会影响人口总量,但人口总量是否影响了人均GDP则有待商榷。人,一方面是消费者,另一方面又是生存者,哪个角色的分量更重一点并非是一成不变的。在后文的研究中,可以看到,“一胎政策”扭曲了中国的人口结构,增大了劳动年龄人口占比,形成“人口红利”。1979年以来,中国经济有突飞猛进的发展,人均GDP节节攀升,人口政策无疑成为经济增长的助推器。虽然经济政策与人口政策对人均GDP的影响难以分割,但必须承认,改革开放政策在其中起到了主导作用,人口政策的影响远弱于经济政策。据此,在本文的研究中,我们假定人均GDP不受“一胎政策”的影响。

影响粗死亡率的因素主要有年龄结构、经济条件、卫生状况、社会安定等,理论上,计划生育政策改变了人口结构,老龄人口比例上升会提高死亡率,但对人口总数的控制会提高人均社会资源(如医疗条件)占比,两种影响相互制约,本文假设粗死亡率不受“一胎政策”的影响。

运用改进的HCW法,我们可以对式(10)进行估计,新模型既包含了个体信息,同时考虑到共同因素的影响,在拟合能力上优于仅含共同因子的原模型,下面将通过仿真实验进一步说明新旧模型在不同情形下的拟合能力。

三、模型适用性分析

研究处置效应模型的适用性,关键在于分析这个模型是否能够准确地模拟出个体的潜在发展路径。本节的研究主要分成两方面。首先,我们探究式(3)在不同情况下的适用性,然后,通过仿真实验,研究式(7)及式(3)在不同情况下的适用性。影响式(3)预测能力的要素有很多,如参照个体的选取、误差项方差的大小、预测时间的长短等。Cheng Hsiao,H. Steve及 Wan(2012)研究了不同信息准则下个体数目的选取,本文不再赘述。另外,为了研究的方便,在接下来的仿真实验中,本文始终假设误差项服从均值为0、方差为1的正态分布。首先,我们研究预测时间长短对式(3)适用性的影响。

(一)可观测序列长短与模型适用性分析

我们假设共同因子ft及误差项εit服从标准正态分布,αi=αj=0(i≠j),λi=λj=1(i≠j),个体数目N=11,样本总长度T为固定值60,这些假设并非模型有效的必须条件,只是出于方便研究的考虑。令R=T1/T,直观看来,R越大,所能得到的用于估计模型的信息越多,模型也将更加准确,预测时间越短,预测偏误也将越小。针对T1=10、20、30、40、50,一共进行五组实验,每组实验重复1 000次,以D的平均值为最终结果,仿真结果如表1所示。

表1 可观测序列长短与模型预测准确度

当R=1/6时,预测结果显示:用秩缺乏拟合来进行预测的结果很可能不可靠,也就是说,预测时间过长时,该模型不可用。随着T1的增大,D值越来越小,从这里可以看出,我们的直观分析是正确的,预测时间越长,模型的预测能力越差。

(二)共同因子稳定性与模型适用性分析

与预测时间长短对模型的影响相比,共同因子稳定性带来的影响则显得不那么明了,一方面,共同因子变异越大,模型参数估计准确的难度也将增大,另一方面,共同因子变异增大,误差项对因变量的影响则相对较小。我们仍然假定误差项εit服从标准正态分布,αi=αj=0(i≠j),λi=λj=1(i≠j),个体数目N=11,共同因子ft服从均值为0,而方差σ分别为0.1、0.5、1、2、10的正态分布。仿真结果如表2所示。

表2 共同因子稳定性与模型预测准确度

可以看到,对于任一方差σ,预测时间越长,模型预测能力越差这一结论仍然成立。然而,对于任一R值,不同方差σ对应的预测结果差距很小,可以认为,共同因子的稳定性对于模型预测能力无影响。关于式(3)的适用性研究到此为止,接下来,本文将重点研究式(7)与式(3)预测能力的差异。

(三)遗漏变量与模型适用性分析

表3 遗漏变量与模型预测准确度

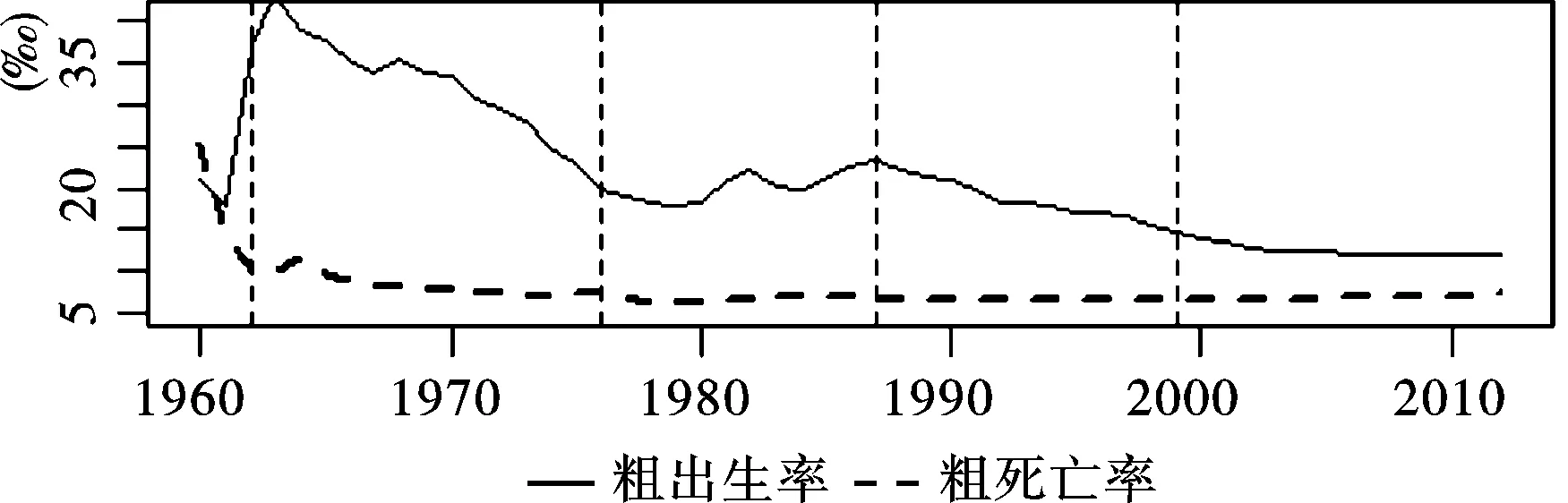

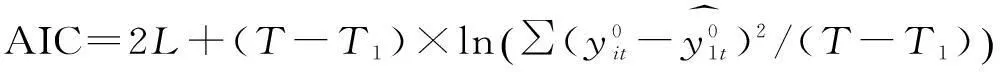

表3中显示的是(AIC2-AIC1)的符号,可以看到,当且仅当不同个体间个体因子高度相关时,忽略他们不会对预测结果产生影响,即使个体因子xi与共同因子ft的相关性低,结果也是一样。但是在一般情况下,都有AIC1 四、中国“一胎政策”的动态效应 (一)人口政策影响的定性分析及样本选取 1.中国人口结构变化情况 在研究中国人口结构潜在路径之前,不妨先观察实际路径上中国的人口结构是如何转变的。图1展示了1960年至2012年间,中国0-14岁人口所占比例的发展路径。可以看到,人口结构的转变大概可以分为四个过程。1976年之前,0-14岁人口所占比例居于高位,并保持稳定,之后则存在下降的趋势,直至1987年才停止下降趋势并保持平稳, 1999年,人口比例再度下降,截至2012年,中国少年儿童所占比例不足18%。为了更详细地解释人口结构四个阶段的成因,接下来我们看看中国的粗出生率和粗死亡率在这段期间又有怎样的变化。 图1 中国少儿比例趋势图 图2显示了1960年至2012年间中国粗出生率与粗死亡率的变化情况,除去1960年及1961年这两个异常值后,相应的,我们将图2分为四段。可以看到,在整个研究区间,死亡率存在下降的趋势,但是非常缓慢,而出生率的波动则十分剧烈,也就是说,影响中国人口结构变动的主要因素是出生率的变化,而非死亡率。虽然出生率的变化趋势不如人口结构那般明显,但也可以进行分析。第一阶段开始,粗出生率处于高位,之后下降幅度十分显著;在第二阶段,粗出生率上下波动,基本保持平稳,有微弱的向上趋势;到了第三阶段,粗出生率再一次开始下降,但是下降的幅度明显减弱;最后,在第四阶段,粗出生率重新保持平稳。 图2 中国粗出生率与粗死亡率趋势图 观察粗出生率与人口结构之间的关系,发现人口结构的转变相对于粗出生率的改变存在滞后效应,在粗出生率下降的阶段,人口结构基本稳定,而在粗出生率基本稳定或微弱上升的阶段,少年儿童所占比例却开始下滑。接下来我们将进一步研究二者之间的关联,具体分析粗出生率变化的原因以及中国“一胎政策”在其中所起的作用。 1959年至1961年,这三年自然灾害频发,政策制定失误,被学者们称为“三年大饥荒时期”,对人口的影响表现为极低的粗出生率以及极高的粗死亡率。1962年开始,补偿性生育来势汹汹,出现了对之后影响极大的婴儿潮,虽然后来粗出生率有所下降,但少儿比例一直居高不下。直至1977年,1962年补偿性生育的人口年龄已达15岁,超出了0-14岁的范围,少儿比例才开始下降,而育龄人口的比例则开始上升。至1986年,1962年补偿性生育的人口年龄已达24岁,迎来了一波新的婴儿潮,这波婴儿潮被称为回声婴儿潮,与此同时,少儿比例也停止下降,再度保持平稳。而在这波新生人口年龄范围超出0-14岁后,少儿比例再度下降。 中国人口结构及粗出生率的变化既遵循人口发展的一般规律,也受到了中国人口政策的影响。1986年迎来回声婴儿潮,但粗出生率仅22.43‰,而1963年的粗出生率为43.37‰,几乎缩减了一半, “一胎政策” 无疑在其中扮演了极其重要的角色,它遏制了粗出生率的回升,改变了人口结构的发展路径,通过控制新生人口的数量来控制人口总量。在不存在“一胎政策”的情况下,粗出生率理论上在第二阶段应有较大的回升,而人口结构反应滞后,预期在第三阶段达到新的峰值。 2.参照个体选取 运用改进的HCW处置效应模型,估计“一胎政策”所产生的人口效应,而参照个体的选取是其中很关键的一步。1979年中国执行强制性计划生育,根据已有的数据,在不受政策影响期间,中国粗出生率从1963年的43.37‰下降到了1979年的17.82‰,下降幅度高达58.91%,是同期间世界范围内粗出生率下降幅度最大的国家,总和生育率从1963年的6.10下降到了1979年的2.81,下降幅度高达53.91%,世界排名居前。HCW处置效应模型运用的基础在于所选取的样本能够解释个体所含的共同因子,本文以同期间生育率变化为基准挑选与中国下降幅度相近的国家,但由于部分国家人均GDP或粗死亡率的数据不可得,予以剔除,最后入选的国家与地区包括:新加坡、大韩民国、荷兰、奥地利、智利、巴巴多斯、加拿大、意大利、中国香港特别行政区、泰国,共10个国家与地区。表4显示的是这10个国家与地区在这段时间内粗出生率及总和生育率的变化情况。 表4 样本国家与地区生育率下降幅度(1963—1979年) 注:数据来源于世界银行 受数据的限制,样本的研究时间为1965年至2012年,1979年为事件发生时间,即T=48,R≈1/3,在前面的仿真实验中,我们证明了R越大,模型的适用性越好,但在R=1/3时,模型也是可以估计的。 (二)人口政策对人口结构影响的定量分析 1.忽略个体因素下的结果 中国是世界上惟一实施强制性“一胎政策”的国家,以其他国家与地区做参照个体,事件发生时间为1979年,运用HCW方法,可以估计出1979年以后,“一胎政策”对中国人口结构乃至人口数量的具体效应。 在估计式(10)之前,我们首先研究如果假设总和生育率服从简单因子模型,会产生怎样的结果。根据HCW处置效应模型估计式(6),估计结果如图3所示。 图3 忽略个体因素下的潜在人口结构路径图 可以看到,如果我们假设人口结构的变化仅受共同因子的影响,那么估计出来的结果与常理相悖。从第二阶段开始,模拟出的潜在人口结构就略微低于实际人口结构。到了第三阶段,潜在人口结构存在下降的趋势,由于实际人口结构保持平稳,二者之间的差距越来越明显。而在第四阶段,潜在少儿比例继续下滑,几乎降至零点,与实际人口结构之间的差距也拉到最大。根据图中所反映的信息,似乎可以得到这样的推论:自“一胎政策”实行开始,人口政策不仅没有遏制出生率,反而鼓励了人口增长,而且随着时间的推移,“一胎政策”对人口的激励效应也愈加明显。这一推论明显是不成立的。得到这样的结果,这其中固然有预测时间过长的因素,但模型设定本身存在的问题也不容忽视。接下来,我们考虑引入个体因子人均GDP及粗死亡率的式(10),看看它会带来怎样的结果。 2.修正HCW模型下的结果 图4描绘了引入个体因子后估计得到的中国人口结构潜在路径。观察图4,我们发现,估计出的0-14岁人口比例线始终位于实际人口比例线上方,即“一胎政策”对人口增长的抑制作用始终存在。 “一胎政策”限制了人们的生育行为,减少了婴儿出生率,因此政策伊始,实际人口比例低于潜在人口比例,而且随着政策的累积效应增强,二者之间的差距也不断扩大,观察虚线的走势图,可以看到,在第三阶段,潜在人口结构先有一个缓慢向上的趋势,并在1996年达到峰值,同时,政策也减少了人口基数,一段时间后,这种效应逐渐显露出来,并且随着0-14岁的潜在儿童年龄增长,步入青少年阶段,这种效应愈加明显,最终潜在0-14岁人口比例维持稳定的下降趋势,与前文的理论分析基本相符。 图4 考虑个体因素下的潜在人口结构路径图 由于式(10)没有办法被直接估计,我们只能给出总和生育率最后一次去主成分后对个体因子回归产生的结果。表5给出了个体因子参数的估计值及标准差,在1%的置信标准下,人均GDP的参数显著异于0,但无法拒绝粗死亡率对人口结构无影响的假设,调整R2为0.68,F统计值高度显著。 现在分别看每个变量前的参数,变量log(gdpp)前的参数为负,结果表明,人均GDP每增长一个百分比,少年儿童所占人口比例会下降3.8个点,与前文所说的,经济增长会降低生育率相符;粗死亡率(每千人)每上升一个单位,少年儿童所占人口比例会下降0.1个单位,但是这种影响并不显著。 表5 人口结构与个体因子间的关系 注:括号内为估计标准误 3.个体因素与共同因素的分离 我们已经测出“一胎政策”对人口结构的动态影响,然而更值得关注的是人口结构变化的原因,潜在少儿比例最开始一路上升,在1994年时开始下降并延续至2012年,这些变化是来源于共同因子的变化,还是受到个体因子的影响?我们可以将式(10)分为两部分,一部分受个体因子影响,另一部分受共同因素驱动,各自的变化如图5所示。 图5 影响因素分解 可以看到,个体因子的线性组合值始终保持着向下的趋势,从1965年的45.33%降至2012年的29.07%,也就是说,中国自身的发展促使生育率下降,进一步促使少儿比例下降。从图5我们可以看出,相较于个体因子的线性组合,共同因子的波动更大,中国潜在路径上人口结构短暂的上升完全源于未知的共同因子的影响,也就是说,人口结构的主体部分可以由个体因子解释,但是它的波动则更多地受到共同因子的驱使。 (三)人口政策对人口总量影响的定量分析 在估计出0-14岁人口所占比例的潜在路径后,我们可以利用人口结构与人口总量之间的相关关系,直接推导出潜在路径上的人口总量,基本思想如图6所示。 图6 人口结构与人口总量转换示意图 潜在人口总量与实际人口总量之间的差值可以分为两部分:0-14岁人口的差值以及14岁以上人口的差值。 很明显, 1980年至1994年间,实际路径与潜在路径二者的14岁以上人口并无区别,所以在这段时间,人口总量的差值也就是0-14岁人口的差值。用popu表示人口总量,那么潜在人口总量与实际人口总量之间的差值可以表示为(popu0-popu1),0-14岁人口的差值可以表示为(popu0*str0-popu1*str1),可以看到,在这两个表达式中,未知的变量仅有popu0,令两个表达式相等,很容易就能解出popu0的值,1980年至1994年间的每一年,都可以用这种方法得到潜在路径上的人口总量。 1995年及以后,除了考虑0-14岁人口的差值,还需要考虑14岁以上人口的差值。我们不能直接用(popu0*(1-str0)-popu1*(1-str1))来表示14岁以上人口的差值,这样会使计算陷入僵局,在图6中,我们用14年前潜在人口总量与实际人口总量的差值来代替这一变量,例如,1995年14岁以上人口的差值就是1980年0岁人口的差值,1996年14岁以上人口的差值就是1981年0岁及1岁人口的差值,以此类推。严格说来,二者并不是完全相等的,14年前的差值人口可能在这14年间去世,也有可能在这14年间孕育新的生命,前一种可能会使我们的替代值偏高,而后一种可能会使我们的替代值偏低。鉴于这两种误差都很小,而且存在互抵作用,所以,在本文的研究中,我们忽略由此带来的偏差。因此,在1995年及其以后,14岁以上人口的差值都是已知的,未知的变量仍旧只有popu0,潜在路径上的人口总量很容易就能得到。 图7 考虑个体因素下的潜在人口总量路径图 图7显示的是实际人口走势以及通过人口结构推算出的潜在人口走势图。图4告诉我们,“一胎政策”扭曲了中国的人口结构,图7则更加直观地显示了强制性计划生育对人口总量的控制。人口政策对人口总量的影响存在累加效应,随着时间的推移,潜在人口总量与实际人口总量之间的差距越来越大,截至2012年,政策累计限制了约3.4亿人口的出生,几乎占到了现有人口的四分之一。另外,图7还给出潜在人口发展的趋势线,拟合程度高达99.3%,也就是说,如果不存在强制性计划生育政策,中国人口总量保持稳定算术级数增长,而非几何级数增长,平均每年新添加约2千万人口,这个结果是受到经济发展及未知的共同因子所影响下的结果。 五、人口结构与人口政策调整 在“一胎政策”执行了三十多年后,当时承诺只适用于一代人的政策终于于2013年有所放开,出台了“单独二孩”政策。政策出台以来,虽然有少部分学者反对,认为这只会加剧人们的负担,但大体说来,它还是受到了人们的欢迎,还有学者认为应该彻底解除对生育的限制,甚至鼓励生育,以缓解中国日益严重的人口老龄化问题。 (一)提前到来的老龄化社会 图8 65岁以上人口所占比例趋势图 在前文的研究中,我们算出,如果没有“一胎政策”,2012年中国的少儿比例应为23.71%,而实际比例只有17.98%,大大降低了未来的劳动人口,与此同时,中国人口老龄化问题也逐步显现,从2001年开始,中国65岁以上人口所占比例就超过了7%,并且稳步上升。人口政策并不能改变中国老年人口的数量,但由于改变了总人口这个基数,因此必然对老年人口的比例造成了影响,图8显示的是中国65岁以上人口所占比例实际及潜在发展路径,实际老龄人口比例数据来源于世界银行数据库,潜在老龄人口比例数据由上文计算的潜在人口推导得出。 一般认为*1956年联合国出版的《人口老龄化及其经济社会影响》一书,将人口结构划分为年轻型、成年型及老年型。,若一个国家65岁以上老年人口所占比例达到7%,即意味着这个国家步入了老龄化社会。观察图8,我们可以看到,无论是潜在路径还是实际路径,中国近50年来,老龄人口所占比例逐步上升是不争的事实。潜在路径上, 2012年中国65岁以上人口比例约为6.9%,与7%仍有一步之遥。也就是说,中国步入老龄化社会只是时间早晚的问题,而“一胎政策”让这种状态提早了至少12年发生。如果仅从人口结构方面考虑,“一胎政策”无疑妨碍了中国的发展,然而,它在人口总量控制方面所作的贡献又是不容忽视的,就像一条盘山公路,路途变平坦了,距离变遥远了,但只要方向是正确的,总归是在前进的路上。而现在,人口结构极度扭曲的现在,似乎已经到了强制性计划生育政策离开历史舞台的时刻,这出唱了三十多年的戏终将散场,缓缓落幕。 (二)中国老龄化社会的特殊问题 虽然目前中国的老龄化程度不如发达国家严重,但一般国家人口老龄化出现在国家富裕之后,社会保障制度基本健全。而中国人口老龄化发生在国家富裕之前,更多的是靠“养儿防老”。表6详细介绍了除中国外的其他10个国家与地区首次步入老龄化社会时的人均GDP*由于意大利、奥地利、加拿大及荷兰在1960年时就处在老龄化社会,因此数据略有偏差。。这些国家步入老龄化社会时经济差距很大,最大值是最小值的10倍。尽管如此,他们中的每一个国家经济条件都比中国步入老龄化社会时的条件要好。中国2001年的人均GDP仅有1 206.61,几乎是泰国的一半。即使按照潜在路径发展,在2012年步入老龄化社会,中国的人均GDP也只有3 583.37,与其他国家相比,仍显得较低,但与2001年的中国相比,则好很多。 表6 样本国家与地区步入老龄化社会时的经济状况 注:数据来源于世界银行(1960-2012),以2005年不变价美元为单位 除了“未富先老”的问题,中国还面临着人口基数大的麻烦,所以人口老龄化的问题更加难以应付,当然,这一点与“一胎政策”无甚关系。另外,中国老龄化的速度非常快,这一点通过表7可以有更清楚的了解。通过比较2008年与2013年不同年龄组的人口总数,可大致得出5年后的生存概率,例如2008年35-39岁并在5年内存活的人,将构成2013年40-44岁的人,将两者对比,可以得到35-39岁的人存活5年的大致概率,以此类推,我们可以得到所有年龄段的存活概率,然后得到下一个5年相应年龄段的人口总数。 数据显示,从2013年到2018年,65岁以上人口将增加约1 200万,达到1.44亿,2023年则将突破1.5亿,这是一个非常庞大的人群,而且队伍在迅速扩大,直至2043年,这一人群的总量才会开始缩小。一方面人口老龄化,亟须新生人口来改善人口结构,维持中国的可持续发展;另一方面却又担心人口膨胀,资源供应不足。对这一问题的权衡,是人口政策调整的关键。 表7 中国未来30年65岁以上人口总量预测 (单位:百万) (三)人口政策再次变轨的效应分析 如果现在彻底停止强制性的计划生育政策,中国人口是否会呈现井喷式增长? 可以确定的是,人们的生育意愿已经发生变化,随着经济的发展,抚养小孩的成本越来越高,除了直接的生活成本、教育成本,还包括母亲为了抚养小孩而产生的机会成本,这些改变促使人们的生育意愿下降。除此之外,还有研究表明,即使有能力抚养子女,他们也不一定愿意生育二胎,因为这些原因,学者们认为,即使彻底放开对人口的限制,也不会导致人口“决堤”。 在前文的研究中,通过潜在人口结构以及人口总量的走势图,可以发现,即使不实行“一胎政策”,少儿比例也会由于经济的发展而自然下降;同时,人口总量也仅仅保持算数级增长而非几何级增长。这些都说明在正常情况下,我国的生育率已经不可能回到原来的高位,而人口政策本身也可能在限制人们生育行为的同时,影响了人们的生育意愿。 观察图4可以看到,在潜在路径上,中国近期将迎来新一波的婴儿潮,虽然在实际中,这种现象被削弱,但现在依旧是改变人口结构的敏感时期,所取得的效果也会比其他时候更加显著。然而即使在这种时期,“单独二孩”政策的效果也不明显,2014年,符合政策的单独夫妇有约一千万对,有生育二胎意愿的约一百万对,占十分之一,而实际落实到今年的政策上,能够生育的不到47万对,这个数据远低于此前官方在政策实行初期预测的200万对夫妇*柳斌杰在十二届全国人大三次会议上的发言。;同时,中国的二孩实践也表明,放开“二孩政策”并不会导致人口增长失控,“允许生育二孩,人们就会生育三孩”的推断并不符合事实,适度宽松的人口政策在改善人口结构问题的同时也提高了人们对生活的满意程度。因此,我们认为,现阶段人口结构调整问题不容忽视,全面放开二孩政策不会造成人口的井喷式增长。 六、结论与说明 人口政策是否到了放开的时机?回答这一问题的关键在于估计中国人口的自然增长轨迹,即分析“一胎政策”的人口动态效应。“一胎政策”出台以来,与之相关的研究不曾间断,然而这些研究大多止于理论分析,实地采访的数据又不具有普适性,动态研究更是少之又少。Cheng Hsiao,H. Steve及 Wan(2012)针对因子模型,利用面板数据,提出了一种简单易操作的方法,用以评估一次事件所产生的动态影响。本文借鉴他们所提出的方法,将因子模型扩充为同时含共同因子及个体因子的普通线性回归模型,并通过仿真实验,证明在一般情况下,新的模型有更强的预测能力,并将理论用于实践,估计“一胎政策”产生的人口效应。 研究结果表明,“一胎政策”抑制了人们的生育行为,扼制了回波婴儿潮的出现,潜在少儿比例与实际少儿比例之间的差距先是逐步拉大,然后保持平稳。为了进一步分析潜在人口结构变化的原因,本文将自变量分为两大块,并发现由经济状况、死亡率组成的个体因素促使中国总和生育率下降,而未知的共同因素波动较大,二者共同的影响变现为:潜在少儿比例在上升一段时间后达到新的峰值,然后平稳下降。 根据估计结果,如果没有“一胎政策”,那么2012年的少儿比例应该在23.71%左右,进一步的,通过人口结构与人口总量之间的关系,我们拟合出潜在人口总数。结果显示,潜在人口总数与实际人口总数之间的差距有逐渐拉大的趋势,潜在人口总量保持算数级数增长,每年约新增2千万人口,中国强制性计划生育实行三十多年来,截至2012年,共限制了约3.4亿人口的出生。 最后,通过计算得到的潜在人口总量及实际老龄人口,得到潜在65岁以上人口所占比例,结果显示,潜在路径上老龄人口比例逐年上升,但截至2012年,仍未到达老龄化社会标准7%,即中国步入人口老龄化社会是时间早晚的事情,而“一胎政策”让这一事件至少提早了12年发生。 虽然“一胎政策”对人们的生育行为造成了很大影响,但根据研究,我们发现,随着社会发展,中国人口更替水平存在着十分明显的内生的下降趋势,同时,可以看到,2013年出台的“单独二孩”政策影响低于预期,进一步验证了我们的观点。在这种情况下,我们建议彻底放开二孩政策甚至是全面放开生育政策,用以修复中国被扭曲的人口结构,实现中国的可持续发展。 本文不足之处在于,一方面,限于数据的可得性,预测时间过长,误差偏大,影响估计结果的精度;另一方面,参照个体的选取缺乏适用的标准,影响估计结果的客观性。这些问题都是进一步深入研究需要解决的问题。 参考文献: [1]Hsiao C, Steve Ching H, Ki Wan S, 2012, “A panel data approach for program evaluation: measuring the benefits of political and economic integration of Hong kong with mainland China”, Journal of Applied Econometrics, vol. 27, pp.705~740. [2]Zhao S, Gao Y, 2014, “Can Adjustments of China's Family Planning Policy Truly Relieve Pressures Arising from Population Aging?”, International Journal of China Studies. Vol. 5, pp.657~680. [3]徐俊:《我国计划生育政策的反思与展望——由“单独二孩”引发的思考》,载《人口与经济》2014年第6期。 [4]王桂新:《生育率下降与计划生育政策的作用——对我国实行计划生育政策的认识与思考》,载《南京社会科学》2012年第10期。 [5]翟振武、张现苓、靳永爱:《立即全面放开二胎政策的人口学后果分析》,载《人口研究》2014年第2期。 [6]王广州、张丽萍:《到底能生多少孩子?——中国人的政策生育潜力估计》,载《社会学研究》2012年第5期。 [7]茅倬彦、罗昊:《符合二胎政策妇女的生育意愿和生育行为差异——基于计划行为理论的实证研究》,载《人口研究》2013年第1期。 [8]顾宝昌、宋健、刘爽、王金营、江立华:《二孩生育政策地区的实践及启示》,载《人口研究》2008年第4期。 [9]易富贤、苏剑 :《从单独二孩实践看生育意愿和人口政策2015-2080年中国人口形势展望》,载《中国发展观察》2014年第12期。 [10]Hesketh T, Lu L, Xing Z W, 2005, “The effect of China's one-child family policy after 25 years”, New England Journal of Medicine, vol. 353, pp.1171~1176. [11]Scotese C A, Wang P, 1995, “Can government enforcement permanently alter fertility? The case of China”, Economic Inquiry, vol. 33, pp.552~570. [12]Feeney G, Wang F, Zhou M, et al, 1989, “Recent fertility dynamics in China: Results from the 1987 one percent population survey”, Population and Development Review, vol. 15, pp.297~322. [13]Merli M G, Smith H I, 2002, “Has the Chinese family planning policy been successful in changing fertility preferences?”, Demography, vol. 39, pp.557~572. [14]Fend X T, Poston Jr D L, Wand X T, 2014, “China's One-Child Policy and the Changing Family”, Journal of Comparative Family Studies, vol. 45, pp.17~29,5,9,13. [15]Zhao Z, Chen W, 2011, “China’s far below replacement fertility and its longterm impact: comments on the preliminary results of the 2010 Census”, Demographic Research, vol. 25, pp.819~836. [16]Mai Y, Peng X, Chen W, 2013, “How fast is the population ageing in China?”, Asian Population Studies, vol. 9, pp.216~239. [17]Ding Q J, Hesketh T, 2006, “Family size, fertility preferences, and sex ratio in China in the era of the one child family policy: results from national family planning and reproductive health survey”, British Medical Journal, vol. 333, pp.371~373. [18]Bogg L, 1998, “Family planning in China: out of control?”, American Journal of Public Health, vol. 88, pp.649~651. 责任编辑胡章成 Treatment Effect of China’s Population Policy YANG Ji-sheng, WAN Yue (SchoolofEconomics,HuazhongUniversityofScienceandTechnology,Wuhan430074,China) Abstract:The impact of China’s population policy is currently focused by the whole society. In order to measure its dynamic effect, we introduce individual factors to the model proposed by Hsiao et al. (2012), which is based on panel data to solve the treatment effect. Since the implementation of “one-child policy”, the population gap between actual and potential path increased up to 340 million people in 2012. At the same time, aging population occurred by at least 12 years in advance due to “one-child policy”. Our research shows that the population increased by arithmetic rather than geometric progression in the potential path, the proportion of underage population declined endogenously with the development of economy. Therefore, further reform of the universal two-child policy will not lead to a population boom. Key words:treatment effect; potential path; population policy; age structure 作者简介:杨继生,华中科技大学经济学院教授、博士生导师,研究方向为面板数据计量经济学理论及应用;万越,华中科技大学经济学院硕士生,研究方向为数理经济与金融。 基金项目:国家自然科学基金面上项目 “平衡/非平衡交互效应面板SVAR模型的估计量与应用研究”(71271096);全国优秀博士学位论文作者专项资金资助项目“交互(分组)效应面板数据模型理论与应用研究”(201304) 收稿日期:2015-10-13 中图分类号:C92; F22 文献标识码:A 文章编号:1671-7023(2016)01-0103-12