健全政府协同机制提升社会治理效能研究*

——兼论我国公共住房管理机制改革

王丰海

(苏州科技大学 人文学院,江苏 苏州 215009)

健全政府协同机制提升社会治理效能研究*

——兼论我国公共住房管理机制改革

王丰海

(苏州科技大学 人文学院,江苏 苏州 215009)

摘要:传统的公共住房管理模式已捉襟见肘,要有效处理错综复杂的公共住房事务迫切需要引入新的机制。基于欧美等发达国家提出“整体政府”的相关理论,尝试构建公共住房体系相关管理部门的协同机制,为健全政府协同机制进行一些理论探索。

关键词:协同机制;社会治理;效能;公共住房

在十八届三中全会《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》(以下简称《决定》)中, “‘治理’是关键性概念,从国家治理、政府治理、社会治理,到事业单位法人治理、公司法人治理、学校内部治理、社区治理,‘治理’概念在 《决定》中被明确直接提及24 次之多。不过,从总体上来看,这些不同层次上的‘治理’概念,主要涉及治理活动的三个基本概念,即国家治理、政府治理和社会治理”[1]。国家治理现代化被确定为全面深化改革的总目标,而政府治理和社会治理则成为《决定》所确定和阐发的重要改革内容。其中,《决定》中提出了“加快形成科学有效的社会治理体制,确保社会既充满活力又和谐有序”[2]的目标要求。因此,在推进国家治理体系和治理能力现代化的总目标下,探寻创新社会治理体制的实施策略,来提升社会治理效能,就成为摆在我们面前的一项重要任务。

一、社会治理效能的内涵

1989年世界银行在其报告中首次提出“治理危机”,其后“治理”一词的内涵不断扩展与丰富,并在社会、政治等领域的改革中得到广泛的运用。治理理论是人类在处理错综复杂社会事务中的尝试与突破。治理的分析框架适应了现代政治形态在合法性、领域、方式和结构几个重大维度上发生的转向。[3]

目前,人们对“治理”一词有多种定义。1995 年“全球治理委员会”(Commission on Global Governance)在《我们的全球伙伴关系》中提到,“治理是各种公共的或私人的个人和机构管理其共同事务的诸多方式的总和。它是使相互冲突的或不同的利益得以调和并且采取联合行动的持续的过程。这既包括有权迫使人们服从的正式制度和规则,也包括各种人们同意或以符合其利益的非正式的制度安排”[4]。治理的核心在于,强调治理是一个过程,是一个涉及多主体的持续的互动协调过程。美国学者罗西瑙(J.N.Rosenau)等主编的《没有政府的治理:世界政治中的秩序与变革》(GovernanceWithoutGovernment:OrderandChangeinWorldPolitics)一书特别强调,治理实施过程中需要公众参与。[5]治理理论的权威学者格里·斯托克(Gerry Stoker)对目前流行的治理概念作了一番梳理后,提出了如下五个要点:其一,治理意味着一系列来自政府但又不限于政府的社会公共机构和行为者,只要其行使的权力得到公众的认可,就都可能成为在各个共同层面上的权力中心;其二,在现代社会,国家正在把原先由它独自承担的责任转移给公民社会,即各种私人部门和公民自愿性团体;其三,治理明确肯定了在涉及集体行为的各个社会公共机构之间存在着权力依赖,即致力于集体行动的组织必须依靠其他组织的资源;其四,治理意味着参与者最终形成一个自主的网络;其五,治理意味着办好事情的能力并不仅限于政府的权力,不限于政府的发号施令或运用权威。[6]

“效能”是一个科学术语,在物理、工程等自然科学中指输入与输出间的比率。随着20世纪科学管理的兴盛,“效能”被广泛运用于社会科学领域。“效能”在汉语中最基本的解释是达到系统目标的程度,或系统期望达到一组具体任务要求的程度。“效能”包括办事的效率和工作的能力。

综上所述,社会治理效能就是指政府和其他行为主体的实施活动对社会整体所发挥功能的程度及其产生效益、效率、效果的综合体现。“社会既充满活力又和谐有序”[2],是社会治理效能的综合体现。

二、公共住房体系存在的困境

住房问题是最基本的民生问题之一,公共住房体系是解决这一问题的最基本的制度保障。综观世界各国的住房政策,政府都把妥善解决各个收入层次居民的住房问题作为重要的施政目标,并采取多方面的措施,努力提高全体居民的居住环境和居住水平,改善其居住条件。从1980年试行全价(土建成本价)售房开始,中国城镇住房制度改革大致经历了全价售房和补贴售房试点、提高租金和住房补贴、以售带租、全面推进房改、住房分配货币化、市场调控与住房保障六个阶段。[7]从住房普遍困难到大多数城镇居民都能够拥有起码的居住条件,人均居住面积得到持续提升。根据中国统计数据库资料,1978年全国城镇居民人均住宅建筑面积仅为6.7平方米,到1989年上升为13.0平方米,2000年为20.3平方米,2007年上升到27平方米。[9]然而,公共住房制度中暴露出的问题也不容忽视。漠视住房准公共产品的基本属性,过度依赖市场机制;不少城市房价居高不下、群众买不起房;很多中低收入阶层家庭,特别是低收入家庭既无法通过市场又不能通过保障机制解决住房困难,这都成为困扰社会和谐发展的一大难题。

(一)公共住房体系的内涵与特征

正确理解公共住房体系是探讨解决公共住房问题的前提,但准确界定公共住房体系也绝非易事。公共住房在大多数欧洲和北美国家,以及二战后的亚洲国家和地区都广泛存在,只是起源于不同的时期,为满足不同的需求而扮演着不同的角色。狭义的公共住房体系主要指在早期公共住房由中央或地方政府投资兴建、所有和管理,而不是由市场来决定谁住在哪里和租金如何划定。现在,大多数国家公共住房已经私有化,也逐渐走向成熟,经历了不同的发展阶段和演变,在风云变幻的政治经济和社会环境中,其组织和管理安排上也不断创新。例如,美国通过向私人部门提供补贴的市场化方式来建造公共住房;新加坡以中央公积金的形式建造公共租屋。从广义上讲,公共住房是指由政府直接投资建造或者政府以提供一定补贴的方式,由建房机构负责建设,然后以较低价格或租金出售或者出租给中低收入阶层家庭的住房。通常,公共住房的供应对象是特定的社会群体,一般包括需要提供社会救助的低收入阶层家庭或者特殊困难家庭,政府或者其他公共组织的雇员,以及政府认定的其他社会群体。

关于公共住房何时开始、为何建设、采取何种形式建设、何种机构参与、如何运作等方面,每个国家都有自己独特的历史。[9]一般而言,公共住房具有以下基本特征。

第一,政府干预性。公共住房体系以解决中低收入阶层住房困难问题为目标。公共住房问题是一个基本的民生问题,关系到社会大众的安居乐业、经济的健康发展,以及社会的稳定和谐。因此,政府全程介入到公共住房的规划开发、房屋建造、分配与消费,以及后期管理的整个过程之中。在这个过程中,政府承担着规划责任、资源供给责任、组织责任、分配责任和监督责任,并在公共住房建设前、建设中和建设完成后的全过程都要履行其职责。

第二,经营目的非营利性。政府兴建公共住房主要是承担公共职能,并妥善解决中低收入阶层住房问题,因此在建设和经营公共住房的过程中并不以营利为目的,而是以微利或零利润发售,甚至在公共住房实际运行过程中还会存在亏损的状况。

第三,房屋价格廉价性。公共住房的经营目的是非营利性的,因此一般都以低于市场价格出租或出售。只有这样,中低收入阶层才能承担以解决住房问题,改善其住房条件。

在长期的实践过程中,各国根据自己特定的国情和经济发展水平,探索出不同特点的公共住房体系。我国正处于经济转型时期,在如何构建适宜的公共住房体系与制度、确定科学的公共住房建设形式方面,还存在许多值得研究之处。目前,我国公共住房体系主要包括经济适用房、廉租房、公共租赁房和两限房。[10]

当前,我国大多用保障性住房的概念,甚至视保障房等同于公共住房。虽然两者之间存在诸多重叠之处,但保障房与公共住房的差异还是非常明显的。从基本目标上看,保障性住房主要在于满足低收入人群的住房需求,具有社会保护救济的功能,体现为一种特惠福利的弥补;而公共住房则在于满足全体公民的基本住房权,这本身已经超越一般意义的基本需求保障,呈现出强烈的社会公共性。从功能的角度看,保障性住房强调住房需求的可得性与易得性,即如何以低廉的经济成本满足特定对象的必要面积的基本住房需求;而公共住房不仅要求满足低收入群体的基本住房需求,更强调公共住房社会功能的实现,即通过公共住房的供给推动社会资本的自我发展过程,以达到更好的社会治理。当然,从社会发展的角度看,两者也是密切相连的。保障性住房应被视为公共住房体系的一个基础组成部分,公共住房体系则被视为保障性住房的更高发展阶段。

(二)公共住房体系存在的困境

“住有所居”是党的十七大明确提出的改善民生的重要目标,也是政府与公众普遍高度关注的话题。总体而言,住房制度改革30多年来,城乡居民居住条件有了很大的改善。然而,住房制度中暴露出的问题也不容忽视,公共住房体系依然面临诸多困境。

第一,公共住房的覆盖面过窄。公共住房保障对象是住房困难群体,其中以中低收入群体为主。按现行的公共住房体系,廉租房、经济适用房和公积金住房都是具有保障性质的住房制度安排。但是,其覆盖范围也没有做到全覆盖,实践中出现了制度无法顾及的住房困难的“夹心层”。尽管在2007年12月,建设部、国家发改委、财政部、国土资源部等七部门联合发布的新《经济适用房管理办法》中明确提出,经济适用房制度是解决城市低收入家庭住房困难政策体系的组成部分,供应对象要与廉租房保障对象相衔接,但因缺乏对群体覆盖面、目标群体的合理界定等配套措施,“去夹心层”难以实现。同时,现行的各种住房制度都未覆盖广大的农村居民,也没有覆盖到大量的流动人口,造成绝大部分人游离于公共住房体系的保障之外。

第二,公共住房供给侧失范现象突出。我国现行公共住房体系中已出台多项相关规定与制度,但在实践过程中制度失范现象仍然较为严重。比如,在经济适用房建设的实践中出现了面积超大、收入假证、搭售车位等现象,严重偏离了政策初衷。《经济适用房管理办法》中规定,经济适用房的户型不能超过80平方米,但在实际建设过程中,存在面积超大的现象,有些地区甚至达到180平方米的“豪宅”,这显然不是《经济适用房管理办法》中的“适用”型。此类现象完全扭曲了经济适用房政策的初衷,侵害了国家住房福利。它使得真正住房困难的中低收入家庭难以承受,也侵占了大量公共房屋的土地,降低了公共住房的适用效率。另外,公共住房建造质量也存在一些问题,如政府监管不到位、建设施工单位偷工减料、违规操作,使得“安居房”最终变为了“问题房”。

第三,公共住房的物业管理水平低。建设好公共住房与管理好公共住房是公共住房体系的两个有机联系的组成部分。建设好公共住房仅是第一步,如何维护、管理好公共住房则是一项具有挑战性的工作。在我国公共住房的物业管理实践中,物业管理水平低下是一个不争的事实。物业管理公司是属于自负盈亏的市场主体,而公共住房的保障对象则是收入较低的弱势群体,物业管理费对于他们而言成为不能承受之重,这就导致了现实中公共住房的物业管理水平普遍偏低。

第四,过度追求居民住房自有率。中国有句俗话:“金窝银窝,不如自己的狗(草)窝。”在我们的文化传统中有过度追求住房自有率的现象,即居民都追求拥有自主产权的房屋。据统计,2006年年底中国城镇居民住房自有率达到83%,远远高于所有发达国家。从理性的角度分析,住房作为城乡居民最昂贵的消费品,在任何时候任何国家都是需要个人的长期努力才能实现的消费目标,是一个渐进的民生目标。过度追求房屋的自有率,显然超出了发展中国家的国情和大多数居民的承受能力。

公共住房体系还面临着人口流动速度快、规模大的挑战。中国在当前以及未来相当长的时期内都将处于剧烈的社会变迁过程中,其间人口流动是一个长期存在的现象,而且迁移规模也在不断加大。大量的流动人口可以说是公共住房体系应该包括的目标群体之一。如何解决流动人口的起码居住条件,涉及相关制度安排与政策壁垒,隐藏在背后的都是现实利益格局与资源配置问题,妥善地解决以上矛盾是重大的难题。

在现有机构设置框架中,公共住房体系涉及众多部门,包括住建部、发改委、财政部、民政部、国土、房管、公安、社保、工商、税务、金融等。公共住房体系面临的上述困境与挑战也不可能由一个部门来解决,而应由公共住房体系涉及的所有部门间协同解决。因此,必须加强部门协同以应对公共住房体系的困境与挑战。

三、构建政府协同机制提升社会治理效能的分析框架

在公共服务和公共管理实践的不断探索中,协同问题不断成为关注的焦点。在实践中,协同问题以不同的概念呈现出来,比如,“协同政府”“网格化治理”“扁平化政府”“跨界协作”“协作型治理”“整体政府”等。虽然这些概念的具体含义和关注焦点存在一些细微的区别,但其核心是一致的,都是强调制度化、常态化和有效的“跨界”合作以提升公共价值。跨界合作在实践中具有多种表现形式:上下级政府之间的“纵向协同”;同级政府之间、同一政府不同职能部门之间的“横向协同”;政府公共部门与非政府组织之间的“内外协同”等。[11]

在跨界协同与合作治理的实践中,“整体政府”的探索是新世纪公共服务改革中的一颗耀眼的明星。“整体政府”在不同的国家会有不同的称谓,美国称之为“无间隙政府”,英国政府则称“协同政府”,也有国家用“部门间的融合”来替代。“整体政府”概念最早于1997年由英国学者佩利·希克斯在《整体性政府》一书中提出。[12]“波利特则将‘整体政府’定义称为一种通过平级和上下级协同的认同和行为来达成相关任务的政府管理模式,其主要由以下几个部分构成:一是打破以往的政策藩篱;二是共同协同步调一致;三是促进组织内各群体协同一致行动;四是为公众提供协同的无缝隙服务。”[13]在“整体政府”实践中,协同成为保障公共服务质量的有力武器。协同是通过不同维度和层面的协调,有效整合相关的资源和优势,从而提升社会公共服务的质量和社会治理的效果。协同是有效处理公共服务主体多元而导致服务质量与效果低下的必然选择。

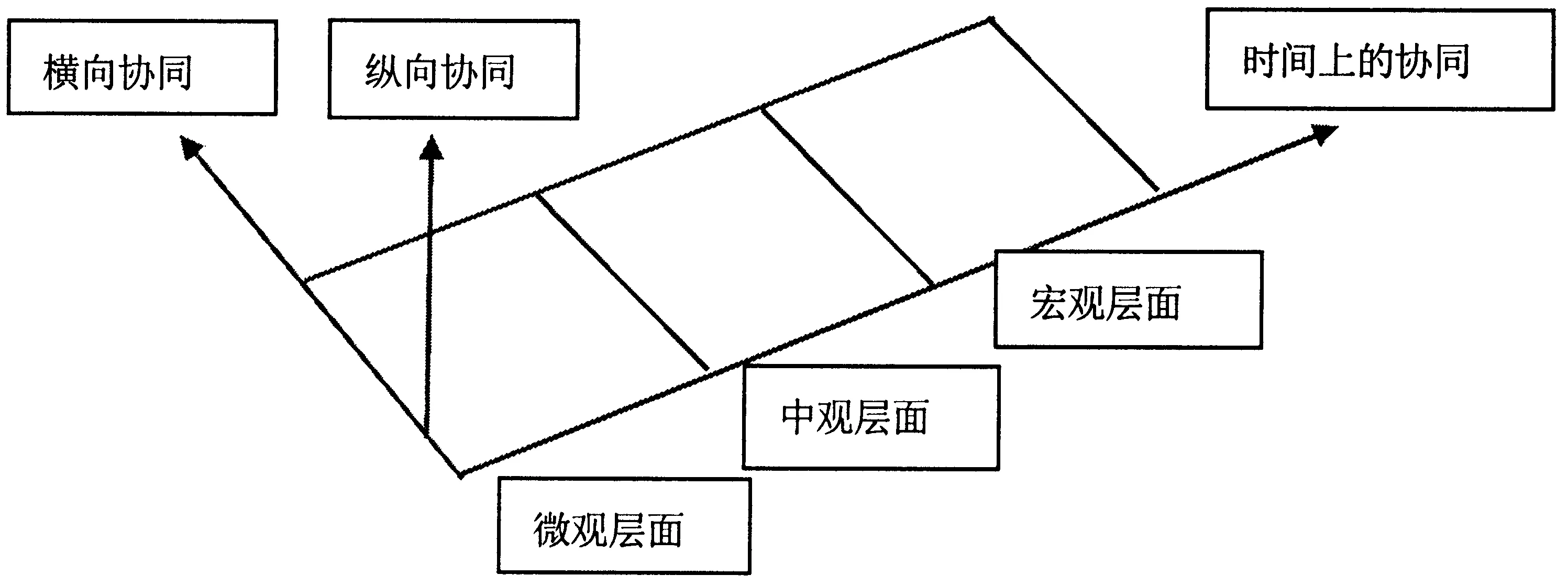

基于以上认识,同时借鉴国外“整体政府”的理念,在此试图构建一个政府协同机制提升社会治理效能的分析框架(见图1)。

图1 政府协同机制分析框架

政府协同机制分析框架由三个层面和三个维度构成。这三个层面是:

宏观层面,即政府的顶层设计层面,具体而言就是政策决策部门的战略协同性问题。

中观层面,即政府各相关部门层面,具体而言就是各相关部门跨领域跨部门的政策协同性问题。

微观层面,即政策落地具体部门内部层面,具体而言就是部门内部管理的目标协同性问题,包括资源、信息及工作经验的及时沟通与共享。

同时,我们可以从三个维度来解读政府协同。这三个维度是:

纵向协同,即从政策的顶层设计层面到具体事项各相关部门,再到落地区域的基层组织之间要保持一致性。当然,纵向协同并不都是从上而下的,更多的在于上下之间要保持高度的有机连接,以提升公共服务质量和水平为目标,从而避免背离最初决策意图的状况。

横向协同,即强调政策事项的各平级部门间要保持高度的政策协同和行为认同,这可以有效避免不同部门间政策的相互冲突和政出多门的问题。当然,横向协同又具体分为不同层级的横向协同。

时间上的协同,即强调政策领域的不同时间跨度上的协同性问题,具体政策是以当时的主要矛盾为对象而制定的,不同时期的主要矛盾也是不同的。显然,时间上的协同不是政策本身的前后一致性问题,政策本身也会不断被修订甚至被废除,时间上的协同更多的侧重于政策本身的历史连贯性问题。

政府协同机制就是通过三个层面和三个维度的协调,整合各级政府与部门之间的资源,同时广泛应用现代大数据时代的信息和网络技术,构建跨组织、跨部门、跨机构的治理结构,最大限度地避免职能冲突和功能碎片化,充分发挥中央政府在整体战略协同中的指导作用,提升地方政府在政策协同中的枢纽作用,增强各部门应对复杂问题的综合能力,从而实现协同各方的“共赢”,最终提升社会治理效能。

四、基于政府协同机制的公共住房体系分析

在当前的大数据时代,“管理型政府”的模式面临着诸多挑战,要有效处理错综复杂的公共事务,必须借鉴协同治理的理念。对于公共住房体系的管理而言,传统的管理模式已捉襟见肘,迫切需要引入新的机制。在具体的实践中,公共住房体系的顶层设计决策部门、各级相关部门和政策执行部门间并没有形成公共住房体系协同治理的新理念,这使得我国公共住房体系的金融政策、行政政策、土地政策、财政政策之间缺乏有效的政策合力。笔者在此尝试利用政府协同机制分析框架来讨论公共住房体系的政府协同机制。

(一)公共住房体系三个层面的协同

第一,宏观层面的战略协同性。从目前我国公共住房管理实践看,建立合理的公共住房体系的理念是实现公共住房体系社会治理效能的基础,也是解决部门治理碎片化的有效途径。

宏观层面的战略协同性,首先要明确公共住房体系的概念,从而在顶层政策决策部门间形成清晰的战略目标及其实施路径。公共住房概念的清晰与明确,一方面可以使得公共住房体系的功能更加明确,即解决中低收人群体中的住房困难问题,同时有效促使建立清晰的公共住房产权制度及相关物业管理制度;另一方面可以有利于确立公共住房体系中政府协同治理的总体方向和目标框架,同时建立各部门围绕整体协同的目标而确立自身的指标体系。

第二,中观层面的部门协同性。中观层面的部门协同强调部门与部门间的协同,以及部门之间的信息沟通。鉴于公共住房领域涉及管理部门较多,主要从以下几个方面进行分析。

(1)部门间治理目标的协同。中观层面建立各部门间明确的协同治理目标,具体而言就是要求住建部门、发改委、财政部、民政部、国土等部门之间建立公共住房领域的协同性目标。这就要求各部门在具体政策制定前形成良好的信息沟通机制,以及政策冲突的紧急协调机制,从而统一各部门的战略目标,这也是衡量各个职能部门在公共住房领域能否真正履行自身职责与使命、实现管理效率的重要尺度。

(2)部门间联动机制的协同。各部门间治理目标的协同是通过各职能部门在治理过程中行动的联动而实现的,部门间联动机制的确立是实现治理目标的重要保障。为实现公共住房政策所要达到的治理目标,解决实施过程中的重点及难点问题,同时避免在公共住房领域政出多门的局面,这就要求将相关的职能部门联合起来,建立相关的联动机制。这种联动机制包括各部门间行动的规则、纠纷的解决机制和相关的信息沟通、行动协调的渠道,以及相关监督和定期议事机制。各部门之间通过达成合作协议,以加强统一行动,并形成一定的长效协同机制。

(3)部门间信息平台的协同。在当前的大数据时代,我们应充分发挥大数据的优势,构建整合的包括公共住房申请者及各管理部门共享的公共住房信息平台。借助这个信息平台,住房申请者可以及时了解公共住房的最新政策变动、申请的进程情况等信息,同时公共住房各管理部门也能够共享申请者的全面信息,从而真正提高治理的有效性。

(4)部门间责任分工的协同。公共住房体系的协同是一个系统工程。为提高公共住房领域的协调和效率,这就需要建立一套公共住房的政策框架,以明确各部门的责任,规范各个部门的行为,以便更好地处理各方的利益和矛盾,从而达成各部门行动的协同性。

第三,微观层面的执行协同性。微观层面着重于强调执行层面的协同性问题,以提高公共住房的管理效率为目标,重点分析完善利益激励和约束体系与多方参与机制的执行协同。

(1)完善利益激励和约束体系。公共住房体系涉及诸多环节与部门,利益关系也错综复杂,因此在处理不同部门的协同过程中,必须建立和完善利益激励和约束体系。构建完善的利益激励和约束体系可以有效解决公共住房体系各部门间长期存在的各种利益冲突和矛盾。假如利益激励和约束体系没有建立,即使公共住房的协同设计完美无瑕,现实的公共住房体系仍旧是低效运行。

(2)完善多方参与机制。多方参与是我国改革实践过程中的一项宝贵经验,在公共住房领域也不例外。当前我国公共住房问题是一个重大的民生事项,单单依靠政府主体的力量是难以很好地解决这个社会问题,因此必须构建和完善多方参与机制。通过政府的政策引导以及政府与其他社会组织建立有效的沟通渠道与合作机制来推动社会力量参与公共住房的投资、建设和管理等各个环节。

(二)公共住房体系三个维度的协同

第一,纵向协同。公共住房体系的纵向协同,着眼点在于政府上下级之间要保持高度的有机连接,以提升公共服务质量和水平为目标,从而有效避免背离最初决策初衷的状况。在实践中,公共住房体系中的纵向协同主要是如何处理中央政府与地方政府在公共住房方面的目标偏离,从而实现两者的目标一致性问题。以经济适用房为例,中央政府提出经济适用房建设的全局和战略目标与地方政府现实的局部利益可能存在偏差。此种情况下的纵向协同要求地方政府的公共住房体系目标应服从中央政府的战略性目标,同时应根据本区域的实际状况制定战术目标,从而实现纵向协同。

第二,横向协同。公共住房体系的横向协同,关注焦点在于政策事项的各平级部门间要保持高度的政策协同和行为认同,这可以有效避免不同部门间政策的互相冲突以及政出多门的问题。以公共租赁住房政府分配责任为例,为加强公共租赁住房的管理,保障公平分配,规范运营与使用,县级以上同级的住建部门、民政部门、人社部门等在准入与退出机制中协同治理,实施包括承租人个人信息、房屋租赁使用信息等的动态监管。

第三,时间上的协同。公共住房体系时间上的协同,强调公共住房政策在不同时间跨度上的协同性问题。对各级政府部门来说,公共住房制度改革是一个复杂的过程。在这个过程中,政府的角色从以前的住房直接供给者转变为住房的间接评估和监管者,这要求管理者具备包括招投标、项目评估、定价、业绩监督、利益协调等方面的专业知识和实践经验,从而在公共住房制度改革进程中可以提高执行效率,达到社会治理效能的目标。

结语

住房问题是重要的民生问题,公共住房体系是解决这一问题的重要制度保障。当前,我国公共住房体系的实践尚处于改革探索发展时期,虽取得了一些成绩,但也存在公共住房保障覆盖面过窄、公共住房供给侧失范现象突出、公共住房物业管理水平低,以及过度追求居民住房自有率等问题。借鉴欧美等发达国家打造的“整体政府”的相关理论,笔者尝试构建政府协同机制以提升社会治理效能,为推动公共住房管理机制改革进行一些理论探索。

参考文献:

[1]王浦劬.国家治理、政府治理和社会治理的含义及其相互关系[J].国家行政学院学报,2014(3):11.

[2]中国共产党第十八届中央委员会第三次全体会议公报[EB/OL].(2013-11-12)[2016-03-20].http:∥news.xinhuanet.com/politics/2013-11/12/c_118113455.htm.

[3]孔繁斌.治理与善治制度移植: 中国选择的逻辑[J].马克思主义与现实,2003(3):62.

[4]俞可平.治理与善治[M].北京:社会科学文献出版社,2000:4-5.

[5]罗西瑙.没有政府的治理:世界政治中的秩序与变革[M].张胜军,刘小林,译.南昌:江西人民出版社,2001:107.

[6]袁政.城市治理理论及其在中国的实践[J].学术研究,2007(7):63.

[7]郑功成.中国社会保障30年[M].北京:人民出版社,2008:220-232.

[8]中国历年城乡居民家庭人均消费支出和住房情况统计(1978—2007)[EB/OL].(2009-07-22)[2016-03-20].http:∥bbs.pinggu.org/thread-502154-1-1.html.

[9]JORGENSEN T B. Public values, their nature, stability and change: the case of Denmark[J].Public administration quarterly, 2007,30(4): 365-398.

[10]龙雯.公共住房保障中的政府责任研究[D].长沙:湖南大学,2012:26.

[11]周志忍,蒋敏娟.整体政府下的政策协同:理论与发达国家的当代实践[J].国家行政学院学报,2010(6):28.

[12]6 P.Joined-up government in the western world in comparative perspective: a preliminary literature review and exploration[J].Journal of public administration research and theory,2004,14(1):103-138.

[13]王伟,张森,谷伟哲.基于政府协同机制的公共住房体系研究[J].天津大学学报(社会科学版),2013(1):62.

(责任编辑:张燕)

A Study on Perfecting the Cooperation Mechanism of Government and Promoting the Efficiency of Social Governance:Simultaneous Discussion on the Reform of Administrative Mechanism of Public Housing in China

WANG Fenghai

(School of Humanities, Suzhou University of Science and Technology, Suzhou Jiangsu, 215009 )

Abstract:Traditional mode in public housing administration has many problems to deal with but can not find an efficient way out. Based on relevant theories of “entirety government” put forward by European and American developed countries, a construction of cooperation mechanism of government is attempted, and some theoretical explorations are conducted to perfect the governmental cooperation mechanism.

Key words:cooperation mechanism; social governance; efficiency; public housing

* 收稿日期:2016-04-07

作者简介:王丰海,男,苏州科技大学人文学院讲师,主要从事社会福利与社会政策研究。

中图分类号:D63

文献标识码:A

文章编号:1672-0695(2016)03-0007-07