社会主体捐赠意愿的形成与转化*

赵春雷

社会主体捐赠意愿的形成与转化*

赵春雷

内容提要社会捐赠意愿的强弱影响到民间慈善组织生存状况的好坏。捐赠作为一种意识行为,是个体特定心理过程的结果,在生成功能认同、价值认同、路径认同的基础上,具有道德义务意识的个体可能会找到自身与特定慈善组织的价值联结点,进而将慈善组织看作其履行道德义务的工具,在个体价值安排空间存在的情况下,个体产生捐赠意愿。当捐赠意愿达到一定强度,在需捐情境的刺激下,个体就会生成捐赠动机,进而实施捐赠行为。

关键词慈善组织心理认同捐赠意愿捐赠动机

由较低的社会捐赠意愿谈起

发展慈善事业已成为中国的一项重要发展战略。在现代社会中,慈善组织是慈善事业运行的基本力量,因此,推动慈善事业发展的核心是推动慈善组织的发展。刚刚颁布的《慈善法》大部分内容围绕慈善组织(其中“慈善组织”字眼共出现了134次)进行阐述的,这在一定程度上印证了这一点。要推动慈善组织的快速发展,主要是推动弱小的民间慈善组织的发展。民间慈善组织的生存逻辑有别于官方慈善组织,官方慈善组织的运作由政府作保障,民间慈善组织却通常不具备这一优势,它要维持生存和发展,除了要尽力争取政府资助之外,还要尽可能争取社会捐赠。

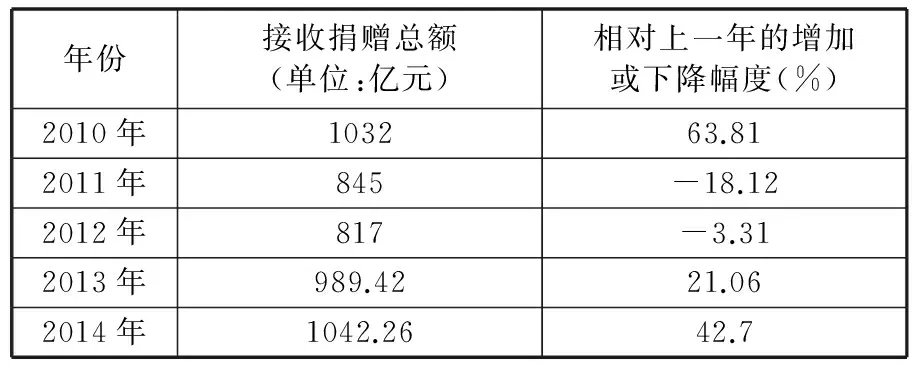

当前中国社会捐赠状况并不乐观,从以下三方面可看出一些端倪。首先,在捐赠总额上,2014年共接收国内外慈善捐赠1042.26亿元人民币,①从数字上看已非常庞大,但却仅占当年GDP的0.2%左右,与发达国家相比仍有相当大差距。2014年美国国内慈善捐款总额达到3580亿美元,②约占当年GDP的2.06%。其次,在捐赠总额变动上,尽管近两年已扭转了下滑趋势,但2014年捐赠总额也才仅超过2010年总额(如表1所示),说明最近几年捐赠总额并无明显增长,社会捐赠的积极性无明显提高。最后,在世界捐助指数排名上,在英国慈善救助基金会2014年发布的版本中,中国在135个国家中排名第128位,位列倒数第8。③由此可见,中国的社会捐赠意愿整体上是较低的。④

表1 中国2010-2014年接受国内外慈善捐赠总额⑤

在社会捐赠意愿整体较低的情况下,民间慈善组织的发展随之受到影响。因此,为给自身创造更好的发展环境,民间慈善组织就必须努力培育和提高社会捐赠意愿。但要想有效培育和提高社会捐赠意愿,首先需要找到以下问题的答案:社会捐赠意愿是如何形成与转化的?本文将主要从社会心理学视角围绕这一问题展开探讨。

分析的假定与模型

为更形象地演示社会捐赠意愿的生成与转化过程,本文将采用建模法展开研究。在建立模型之前需要对一些因素做出限定。

(一)分析的假定

当前有关慈善组织的研究往往面临如下棘手问题:慈善组织的范围界定学术界看法不一,慈善组织的分类也多种多样,揭示的个体捐赠动机也千差万别,这些问题增加了社会捐赠与慈善组织关联性研究的难度,为便于展开研究,做出以下三个假定。

首先,文中所涉慈善组织仅限狭义上的慈善组织。“慈善组织有广义和狭义之分,从事扶贫济困的慈善组织属于狭义的慈善组织,而从事扶贫济困或其他提高人类福祉的慈善组织则属于广义的慈善组织”。⑥由于广义上的慈善组织“收入”来源多种多样,如会费、服务收费、政府拨款等,许多慈善组织即使不获得捐赠,也可正常运行,针对它们开展捐赠行为研究的意义不大,鉴于此,文中提及的慈善组织仅限于狭义上的慈善组织,也即自身不能创造收入实施扶贫济困的组织。

其次,文中所涉慈善组织仅限民间慈善组织。一些狭义上的慈善组织仍可脱离社会捐赠而生存,最典型的情况就是官方慈善组织,其运行成本由政府支付,尽管它们也接受捐赠,并且也是当前一些国家(如中国)中社会捐赠的主要接收者,但社会捐赠数量并不对其生存产生决定性影响,即使不获得任何捐赠,它们也可生存下去,因此,本文也将官方慈善组织排除在外,仅限民间慈善组织。

最后,良心是社会捐赠意愿生成的起点。尽管本文重点研究捐赠意愿问题,但最终落脚于捐赠动机的生成上。人们的捐赠动机多种多样,既有利他主义动机,也有利己主义动机,甚至一时的“社会压力、愧疚感、同情心、炫富心理或一个简简单单的想获得光热效应的愿望都会促使人们形成捐赠动机”。⑦但在所有捐赠动机中,良心驱动动机是最基本的,尽管有些个体并非基于良心而捐赠,但他恰恰看重的是其捐赠行为同样具有良心效应,出于简化分析的需要,本文仅限于良心驱动动机的演进过程研究。

(二)分析的模型

个体捐赠意愿的生成建立在对慈善组织认同的基础上。由于每个个体在生活经历、受教育水平、工作内容等方面都存在差异,他们接触慈善组织及相关信息的机会和深入程度也存在差异,导致他们对慈善组织形成了不同的认知和态度。

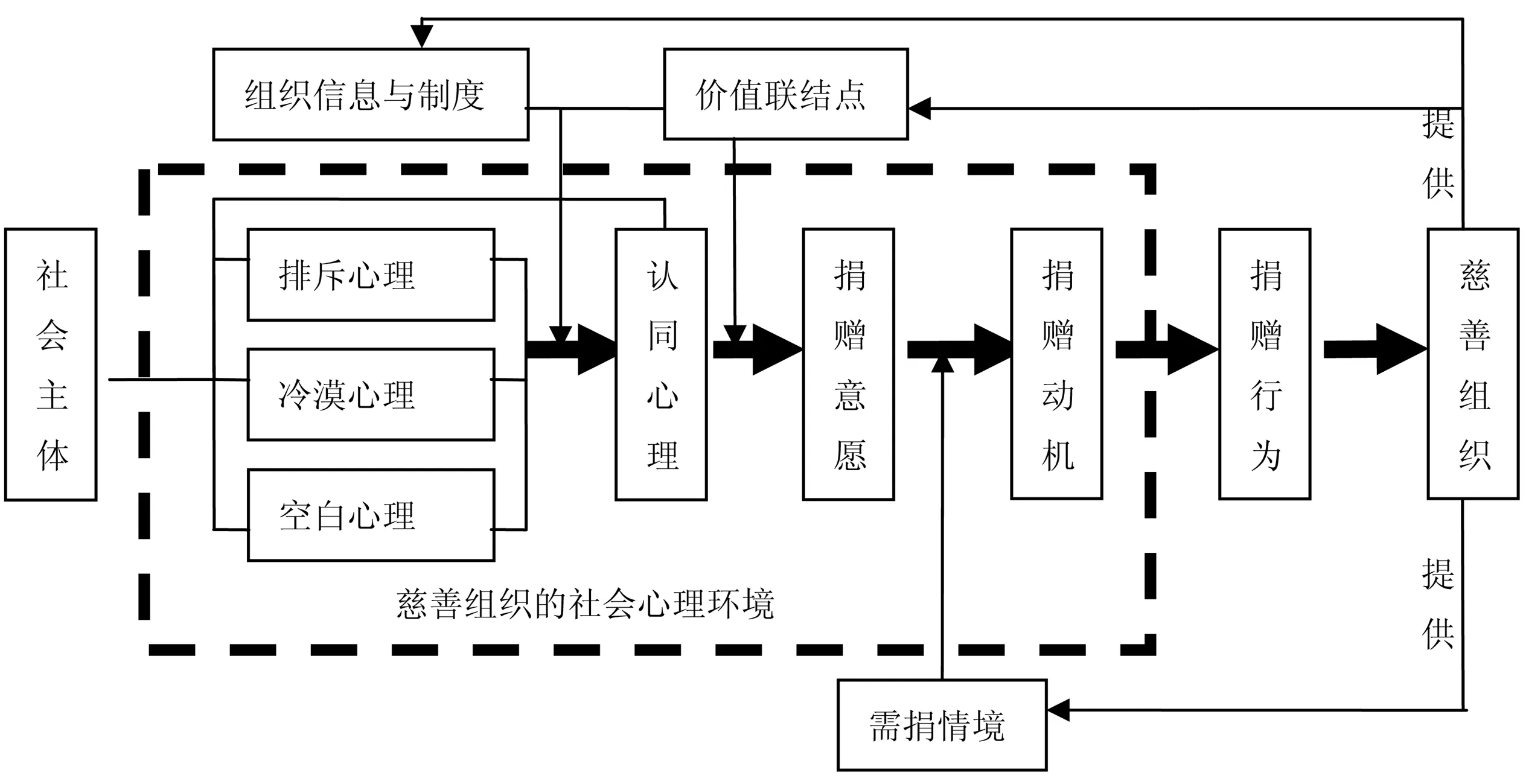

根据对慈善组织认知及态度的不同,个体心理状态大致可分四种:第一,认同心理,对慈善组织的存在持肯定态度;第二,排斥心理,不仅不认同慈善组织的存在,而且认为它不应存在,对它持一种排斥态度;第三,冷漠心理,认为慈善组织的存在与己无关,表现出漠不关心的态度;第四,空白心理,对慈善组织一无所知,从而对它不持任何态度。虽然持上述四种心理状态的个体都可在社会中找到,但从捐赠心理演变过程来看,这四种心理状态的地位是不同的,其中,持认同心理的个体最接近捐赠行为的做出(如图1所示),而持排斥、冷漠和空白心理的个体则难以在心理状态不变的情况下做出捐赠行为,其要做出捐赠行为的一个基本前提就是其心理状态转变为认同心理。

对慈善组织的认同并非主体实施捐赠行为的充分条件,要想使心理认同转变为捐赠行为,还需主体在拥有捐赠意愿的基础上生成捐赠动机(如图1所示),因此,主体捐赠的心理过程大体要依次经历前后相继的三个阶段:心理认同的生成、捐赠意愿形成和捐赠动机的产生。由于受到个体特点及外部环境中诸多偶然因素的影响,有时这三个阶段融为一体,主体可在极短时间内完成三个阶段的心理转变,难以对整个心理过程进行严格的阶段划分;有时这三个阶段的依次演变需经历较长时间,甚至有的主体永远无法完成这一心理过程。

图1 社会主体捐赠心理演进过程示意图

“慈善捐赠行为动机源于人类善良的本性”,⑧捐赠意愿的形成,除了需要个体具备“善良人性”之外,还需要他在不断接收相关信息的基础上,改变对慈善组织的认知,并最终在内心生成对慈善组织的认同。概括而言,个体对慈善组织的认同主要包括以下三个方面。

(一)功能认同。功能认同是指主体对慈善组织存在价值的认同。事物功能决定了它对主体价值的性质,它看似客观,但也无外乎也是一种“纯粹的现象”,⑨是主体主观建构的结果,因此,即使同一事物,人们对其功能的认知也是不同的。个体一般只会对他认为主要发挥正面功能的事物产生认同,个体对慈善组织功能的认知直接影响到其对它功能的认同。

相对于政府而言,慈善组织规模通常较小,可用资源有限,而且不具政治权力,其力量似乎微不足道,在政府对一些问题(如贫穷问题)的解决都力不从心的情况下,一些个体就会对慈善组织能否承担如此重任持怀疑态度,认为它们根本无法完成扶贫济困的任务,甚至会给社会带来消极影响。同时,如果个体认为某一慈善组织致力于解决不应由它解决的或根本不存在的问题,也就难以形成对该慈善组织的认同。只有个体认为慈善组织能够解决它应该解决的问题,他才会认同该慈善组织的存在价值。

(二)价值认同。每个慈善组织都有独特的价值追求,从而使慈善供给呈现出“特殊主义”⑩特点。个体的价值偏好也同样具有特殊性,这意味着特定慈善组织的价值追求无法迎合每一个体的价值偏好,个体一般只会认同与自身价值偏好相同或相近的事物,这意味着不同的慈善组织会赢得不同个体的认同。

首先,对组织目标的价值认同。每个慈善组织都会设定独特而明确的组织目标或使命,用以向社会表明自身存在的意义,而组织目标或使命是最能体现其价值追求的因素,个体通过对慈善组织目标或使命进行解读,就能从字面上理解慈善组织的价值追求。如果他认为慈善组织的价值追求与自身价值标准相一致,就生成对慈善组织的认同;如果不一致则不会生成。但目标或使命通常仅限于文字或口号形式,并不能代表慈善组织运营者的真正目的,因此,个体认同组织目标并不意味着必然认同慈善组织本身。

其次,对组织行为的价值认同。慈善组织的行为体现着运营者的目的,相对于运营者所明示的目标或使命而言,通过其行为体现的目的更具真实性。因此,个体通过观察慈善组织行为,可揣摩到它真正的价值追求,并将之与自身价值标准进行比较,如果两者相一致,则生成认同,反之则不会生成。但在已认同慈善组织目标的情况下,个体首先通常不是将揣摩慈善组织行为获得的价值认知与自身价值标准进行比较,而是与慈善组织目标进行比较,如果慈善组织行为与目标体现的价值追求相一致,那么个体通常会生成价值认同,反之则不会生成。

(三)路径认同。慈善组织的功能是实现其价值的前提,而其价值则是发挥功能的依据。然而,从功能发挥到价值实现并不是一个自动过程,而是需要遵循特定路径,因此,即使个体认同慈善组织的功能和价值,但如果认为慈善组织价值实现路径不妥,慈善组织无法实现其目标和使命,个体通常也不会形成捐赠慈善组织的意愿。因此,个体捐赠意愿的生成还需以对慈善组织价值实现路径的认同为前提,这一认同主要包括以下两个方面。

第一,路径选择认同。路径选择认同也即方法认同,慈善组织价值总要通过某种方法实现,但方法不仅是理性有限的主体建构的结果,通常也存在多种可相互替代的选择,这意味着慈善组织采用的方法并不总是被认为是最佳的。如果个体认为慈善组织所用方法不合理,无法解决所要解决的问题,或解决问题带来的负面影响太大等等。那么,个体通常不会认同慈善组织的做法;若他认为慈善组织的方法可有效实现组织目标时,个体通常会认同它的做法。

个体捐赠意愿的生成

如果个体缺乏对慈善组织的认同,根本不会生成捐赠的意愿,但仅有对慈善组织的认同,也并不必然生成捐赠意愿,因为认同仅表示个体支持慈善组织所从事的事业,但是否愿意对它进行捐赠,还受其自身诸多因素的影响。

(一)良心催生道德义务意识

(二)个体与慈善组织存在价值连结点

个体在经历了社会化过程之后,强加的道德义务就会转变为积极的社会责任,在此情形下,社会弱者需要救助的各种信息就可能激发其社会责任感,并由此可能产生履行救助弱者社会责任(以下简称履责)的冲动。当责任感被激发出来后,个体就需要找到救助弱者的途径,如果慈善组织能及时显现在其视野中,那么他就有可能将慈善组织作为履责的替代工具。此时,个体是否选择将慈善组织作为履责替代工具,取决于慈善组织在实现组织目标的同时能否实现他的目标,而这种情况出现的唯一可能就是两者的目标存在交集,这一交集成为个体与慈善组织的价值联结点。

尽管个体的价值频谱通常较宽,只要慈善组织追求的价值“投射”在个体价值频谱范围之内,通常都会获得个体的价值认同,但并不一定会诱发个体的价值实现行动,因为不同慈善组织追求不同价值,这种不同通过它拥有的不同服务对象体现出来。如有的专门救助失学儿童,有的专门资助白血病儿童,有的专门救助孤儿……而个体基于成长经历不同,通常对某一类或几类弱势群体存有特殊感情,在履责能力有限的情况下,他可能只选择那些为特定群体提供服务的慈善组织作为履责替代工具,因为他与这些慈善组织的价值追求存在交集,这些交集就构成了两者价值的联结点。

(三)个体拥有履行社会责任的价值安排空间

捐赠意愿向捐赠动机的转化

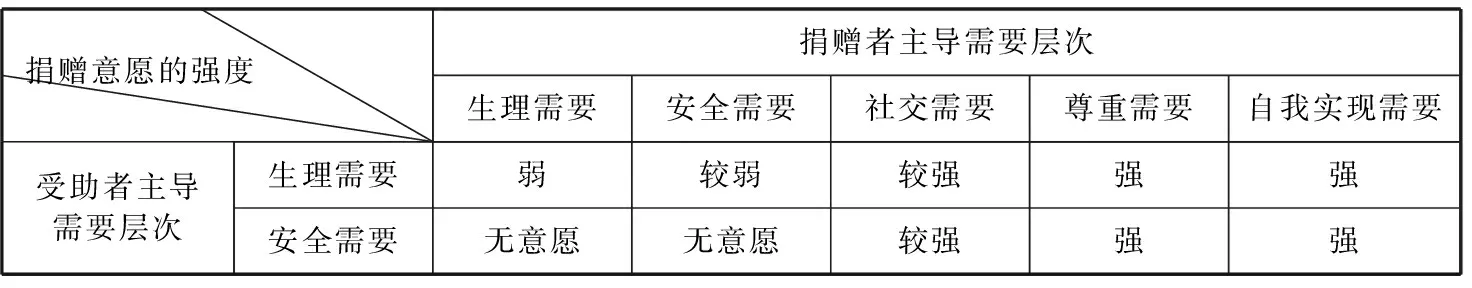

表2 需要层次与捐赠意愿强度的关联性

注:表中对捐赠者捐赠意愿的强度仅仅做一般描述,并不代表必然情形。

如果把捐赠物看作边际量,那么从经济学角度而言,以上两个特点可归于一点,即捐赠者捐赠意愿强度(x)和捐赠物对受助者的效用(u1)与对捐赠者的效用(u2)之比成正相关,即f(x)=u1/u2。

f(x)=u1/u2意味着一个社会贫富差距越大,富有群体捐赠意愿越强,这显然并不是绝对的,因为良心效应发生作用除了需要募捐情境的刺激之外,还受到既有社会经济发展水平、社会文化传统、慈善组织发育水平、政府制度设计等诸多因素的影响,例如,在经济发达、慈善文化浓厚、慈善组织众多、募捐制度完善的社会中,人们捐赠意愿通常相对较高,而在缺失这些要素的社会中,个体捐赠意愿相对较低。

总结

在近年国内慈善组织不断爆出负面新闻的情况下,社会捐赠意愿普遍偏低,慈善组织需要通过自身努力培育社会捐赠意愿,以为自身争取更好的生存环境。通过对捐赠意愿生成与转化过程的梳理可以看出,慈善组织主要有四个介入点:个体的心理认同、个体的社会责任感、价值联结点、需捐情境。鉴于此,慈善组织应针对这四个接入点采取措施:首先,加强对自身及慈善事业的宣传,在推动国家出台相关制度的同时,加强组织内部制度建设,提升组织管理和服务水平,赢得更多社会认同;其次,充分挖掘慈善活动的社会价值,引导人们理解慈善活动的长远意义,推进公民社会道德教育,激发更多人明确并承担社会责任;再次,塑造崇高组织理念、目标与使命,大力宣传组织业务内容和活动范围,积极接触社会和基层,引导个体找到与组织的价值联结点;最后,加强对组织项目及活动的宣传,积极开展募捐活动,吸收公众参与,让人们及时了解哪些弱势群体需要得到救助,提升人们捐赠的积极性。

①数据来自中民慈善捐助信息中心发布的《2014年度中国慈善捐助报告》。

②数据来自新浪财经《美国去年慈善捐款3580亿美元创历史新高》,参见http://finance.sina.com.cn/world/20150617/011322448853.shtml。

③参见新华网《慈善捐助指数:向每个人提出的问题》,参见http://news.xinhuanet.com/gongyi/2015-01/08/c_127368700.htm

④本段中除了上面已标注来源的数据之外,其余数据均根据中国国家统计局、美国经济分析局(United States Bureau of Economic Analysis)、人口普查局(United States Census Bureau)公布的2014年GDP和人口数据计算而得,数字末位采用四舍五入。

⑤表中数据分别来自中民慈善捐助信息中心发布的《2011年度中国慈善捐助报告》、《2012年度中国慈善捐助报告》《2013年度中国慈善捐助报告》、《2014年度中国慈善捐助报告》。

⑥邓国胜:《慈善组织培育与发展的政策思考》,《社会科学研究》2006年第5期。

⑦郑风田、江金启:《公共品社会动员机制——关于慈善捐赠的一个理论综述》,《浙江社会科学》2009年第10期。

⑨[德]埃德蒙德·胡塞尔:《现象学的观念》,倪梁康译,上海译文出版社,1986年,第11页。

⑩[美]莱斯特·M.萨拉蒙:《公共服务中的伙伴——现代福利国家中政府与非营利组织的关系》,田凯译,商务印书馆,2008年,第46页。

〔责任编辑:吴明〕

*本文系国家社科基金一般项目“社会主体参与公益慈善组织透明化监管体制研究”(项目号:14BSH096)的阶段性成果。

作者简介:赵春雷,厦门大学公共事务学院社会保障专业博士研究生,zcl700@163.com。厦门,361005