天命与政权:先秦天命观演进的逻辑路径*

李培健

(西安科技大学 马克思主义学院,陕西 西安 710054)

天命与政权:先秦天命观演进的逻辑路径*

李培健

(西安科技大学 马克思主义学院,陕西 西安 710054)

摘要:在人类早期社会,天命观是维系政权的重要理论工具,它可为政权提供超验性依据和宗教性阐释。不同时期,天命观的内容也不尽相同。在先秦时期,天命观演进的逻辑路径依次是:殷周宗教天命观、春秋自然天道观和战国五德终始说。在殷商时期认为天命不易,到了西周时认识到天命有常,并总结出“天命有德”的理念;到了春秋时期,又发展出自然天道观,认为天象是连接天命与政事的中介,带有一定的客观性,但太过具体细致;到了战国时期,面对新的政治形势,邹衍创立了五德终始说,它既强调德,又具规律性和普遍性,可谓是对之前天命观的一次大总结。

关键词:先秦;天命观;宗教天命观;自然天道观;五德终始说

天命思想起源于上古社会的原始宗教信仰,当时原始人无法理解自然界的种种现象,如风雨雷电等,往往把它们归咎为某种神灵的役使,认为人和自然背后有某一神灵(天帝)在支配,还将其作为统治者行使政权的超验性依据和宗教性阐释[1]。由于原始人长期以来并无完善的文字记载系统,所以“一种观念或思想的起源和发展,以至到见诸文字、写成定本,是有时间上的距离的”[2]68,因此天命观被用文字正式记录下来已是殷周时候了。《尚书》中有不少关于天命的记载,像“先王有服,恪谨天命”,“天其永我命于兹新邑”,“天用剿绝其命”等言语。尽管统治者都保持着天命信仰,不过,随着具体政治形势的变迁和认识社会和自然水平的提高,天命观的内涵也有相应的变化,其演进的逻辑路径依次是:殷周宗教天命观、春秋自然天道观和战国五德终始说。

一、殷周宗教天命观

殷代至上神称为帝,其权威所及的对象主要有四类:一是天时,它可以令雨、令风等;二是王,即上帝能降福祸于王;三是我,它能保我田、保我吏;四是邑,殷人认为上帝能入于城邑宫室,带来灾祸困穷,因此他们凡是有所兴建,必先贞卜以向帝询问诺否。另外上帝的命令既有善意的,如令雨、降食、佑王等,又有恶意的,如令风、降祸、降旱等①,总之上帝是人间和自然界的最高主宰,君主通过祭祀其帝庭的臣工(风、雨、日、月等)和先王来祈求上帝的意志。由于祭祀大权由商王垄断,所以在殷商统治者看来,只要不懈怠祭祀,君权即永享(天命不移)。如据《尚书·西伯戡黎》载,西伯攻灭黎国后,祖伊惊恐便向商纣王报告,说“天既讫我殷命……天弃我,不有康食”。而商纣却说“我生不有命在天”。可见纣王是相信自己受命于天、政权永固的,西伯能奈我何?

殷周易代后天命观发生了重大转变。这不仅表现在二代至上神名称的改变,“西周时代开始有了‘天’的观念,代替了殷人的上帝”[3];更为重要的是,二代在信仰内容上显著不同,而这也正是二代天命观的本质差异。周初统治者以“小邦周”灭亡“大邑商”,面对新兴政权的如何维护有很强的忧患意识。《逸周书·度邑》载,武王灭商后,“具明不寝”。周公旦问起原因,武王说:“呜呼!于忧兹难,近饱于恤;辰是不室,我来所定天保,何寝能欲?”武王担心商亡的灾难会落到周身上,却苦于无安定之策,如何能踏实休息呢?这种浓重的忧患意识就促使周初统治者不得不深入思考天命与治权的关系。商亡的现实使周初统治者认识到上天赐予人间君王的统治权不是永久的,而是可以改变的,即“命不于常”[4]。既然天命无常,是否意味着天命是无法把握认知的呢?这也不是,天命也有其原则,即天命有常,而这个“常”即是德。他们认为殷亡不是上天有意为之,而是自己失德所致,“惟不敬厥德,乃早坠厥命”[4]。进而便总结出“天命有德”[4]的政治理念,有德即能获天命和保天命,“肆王惟德用,和怿先后迷民,用怿先王受命”[4]。由此可知,在西周统治者看来,上天赐予人间君王的统治权是有限制的,不具有时间上的无限性,即天命无常;但上天并非随意行事,它也有其原则和规制,即视人间君王有无德,德的要求主要是保民、慎刑等,所以天命又是有常的,是可以被把握的。因此,与商代相比,西周时期,尽管仍保持着宗教天命观的信仰,但更有新的意蕴:时间性与原则性的统一、神圣性与人文性的统一。

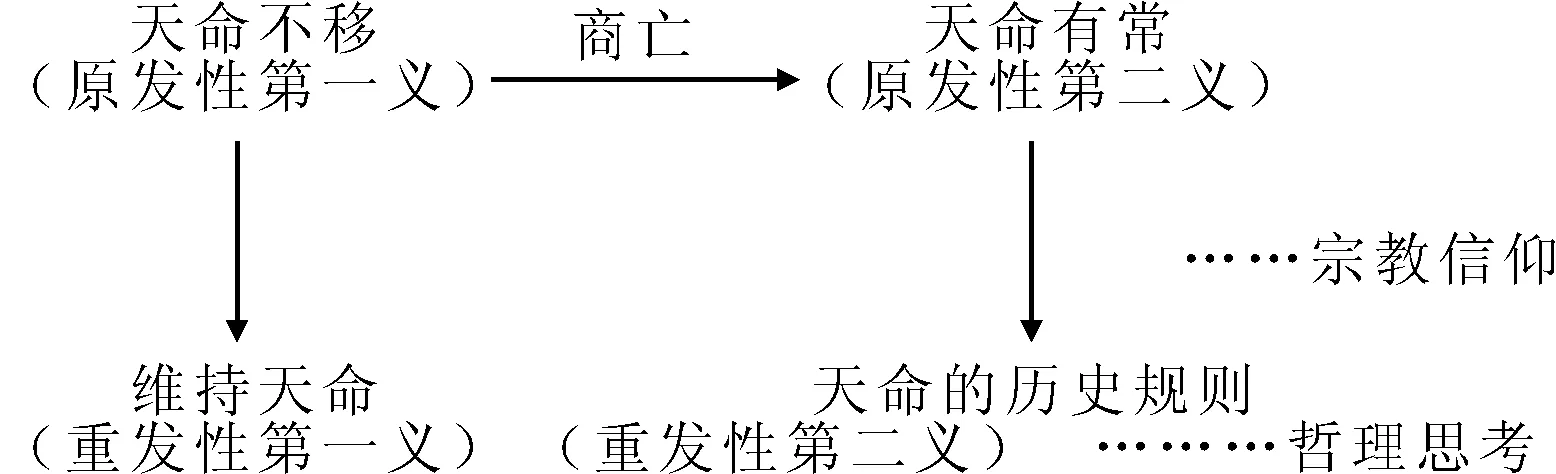

殷商之际天命观的这次转变,对后世有重要而深远的影响。陈来的《古代宗教与伦理》一书认为,西周天命观中蕴涵着的人文、伦理色彩开启了中国文化的特色,而“如何从宗教学、哲学以及思想史的角度来看西周时代的‘天命’观的变化,是理解早期中国文化演生历史的一个重要问题。”在人类历史上,文化上许多重要嬗变都是以宗教为转轴的。美籍华裔历史学者陈启云先生指出,早在春秋战国诸子百家“超越性突破”之前的殷周易代之际,中国古代文明的宗教元义即经历了一次近乎“超越性的突破”,这是中国早期社会宗教文化传统的一次大转轴。[2]49在人类思想史上,“元义”(Archetypal Meaning)具有重要的价值。它是后世思想文化发展的引子,可能产生“再发性意义”,甚至是“重发性意义”[2]67。殷周天命观的这次转变,对后世思想的发展有两点重大影响:第一怎样才能保持天命?第二天命有常的历史规律是什么?借用思想文化史上的原发性、重发性观点可得出:天命不移源自对天命的信仰,这是原发性第一义;而对天命不移的怀疑则是对传统天命信仰重新认识后的原发性第二义。之后从哲理上深入思考的如何维持保有天命是对原发性第一义的继承,此为重发性第一义;而思考天命转移的具体规则或天命之定数是为重发性第二义。兹列图示1如下:

图1 殷商天命观的原发性、重发性意义构成与演变

后世对天命观念的思考,大致就沿着重发性两种元义进行的。周代“天命有德”的政治思想回答的正是如何维持天命的问题(重发性第一义);而春秋时的自然天道观和战国时邹衍的五德终始说更关心的则是天命的具体规则、定数(重发性第二义)。

在周初统治者眼中,天命和治权的媒介是人君的德,即君主有德便能获得天命,无德或失德便丧失天命,这与殷商天命观相比突出了人君的主观性。在商人的观念中,先王可以直接到达神界,生王对先王举行祭祀仪式,让其宾于帝以保佑自己,因此神的世界和祖先的世界是直接打通的,但生人的世界和祖先的世界、生人的世界和神的世界,则靠巫觋的仪式来传达消息[5]。这说明上帝拥有对人间的绝对权威,人君完全听命于上帝,只能通过具体的仪式上的祭祀和贞卜来获得上帝的旨意,所以天命与治权联系的桥梁是祭祀,这就可以推导出一个结论,即只要商王独占祭祀大权就可以获得上帝所赐予的人间统治大权,因此当西伯攻灭黎国,纣王却置若罔闻、不以为患,反而自信地说自己是受命于天的。《礼记·表记》上就说:“殷人尊神,率民以事神,先鬼而后礼。”而到了西周,人君成为天子,与神的世界以德来联系,而德是可以被君主自主掌控的,是种自为的行为。但这也存在一个逻辑推论:人君明德而治,则上天降治权焉;人君弃德而行,则上天废治权焉。所以当西周中后期,统治出现危机后,民众便开始怀疑甚至谩骂上天,这其实也是对周王统治权正当性的怀疑,这就造成了西周“天命有德”天命观的动摇。于是到春秋时,一种新的论证上天、人君和治权关系的天命观便产生了。

二、春秋自然天道观

西周昭王之后统治衰微,朝政腐败,再加上连年的自然灾害,使得民众生活艰难。针对当时的天灾人祸,民众哀伤地诉苦道:“旻天疾威,天笃降丧。瘨我饥馑,民卒流亡。我居圉卒荒。天降罪罟,蟊贼内讧。昏椓靡共,溃溃回遹。实靖夷我邦。”[6]其意是说上天降下大灾,造成饥荒,民众流离失所;而统治者互相倾轧不司职事,朝政紊乱。这真是要灭亡我邦啊。

统治者的失德,上天又屡降灾难,便使得周初所构建的“天命有德”的政治合法性理论遭到怀疑和破坏。因为统治者的失德就使得天命和治权的链接断裂了,人君因失德而损坏了其治权合法性的保障,而上天频降灾害又加重了人君的失德行为。所以在西周后期,民众怀疑咒骂天的言论常被提及,如《诗经?小雅?节南山》中说“不吊旻天”、“旻天不傭”、“旻天不惠”、“旻天不平”等。

除了以上基于现实生活中政治状况的败坏这一原因外,另一个造成传统宗教天命观信仰动摇的因素是对自然天认知水平的提高。伴随着对自然天客观运行规律的更多了解,天的神秘性便逐渐削弱了。早在甲骨文中即有对日食、月食、日珥、彗星等天象的记载。西周时,发明了圭表测日影法,还定出了“朔日”[7]371。春秋时已经能较为准确测出朔望月和回归年的时间,还发现了十九年置七闰月法。在《春秋》三传中记载了37次日食,经现代科学研究,其中的33次是可靠的[7]372。

在传统中国社会,天学有两个主要部分:一是所谓的天数,即通过观察日月星辰的运行以运算的方式制定出历法,这是可算可推而不可违逆的大法统;一是所谓的天意,即对天象的解释。[8]对于前者,能直接运用到民众的日常生活中去,方便他们安排农事或其他活动。制定颁行历法也是统治者一项重要的职责。《尚书·尧典》就说:“(尧)乃命羲和,钦若昊天,历象日月星辰,敬授民时。”对于后者,也就是通常所说的星占学,这是传统中国天学的最重要内容。著名科技史专家江晓原先生认为,中国古代天文及星占学的政治、文化功能及其性质和地位,是“天人之际”主题中最核心的部分,因此中国古代天学又可称为政治天文学[9]。

星占学贯穿着一个最根本原则是“天垂象,见吉凶”[10]。上天显以天象来昭示人间政治得失,政事清明则显吉兆,政事败坏则降凶兆,即“事善象吉,事恶象凶也”[11],这样天命与政治就用天象连接了起来。春秋时期,这种意义上的天命观被广泛采用。如《左传》载:“商人阅其祸败之衅,必始于火,是以日知其有天道也”;“董叔曰:天道多在西北。南师不时,必无功”;“岁五及鹑火,而后陈卒亡,楚克有之,天之道也”;“岁及大梁,蔡复,楚凶,天之道也”。《国语》也载:“岁在寿星及鹑尾,其有此土乎!天以命矣,复于寿星,必获诸侯。天之道也,由是始之。”日月星辰等运行有其法则(天道),而天象又是能被观察到的具体现象,因此这种天命观就带有一定的客观性。需指出的是,尽管此时对自然之天有了深入的了解,积累了丰富的天文知识,但天仍被视为至上神。天象作为连接天命与政权的中介,成为上天显示其旨意的工具,而天道②更是成为人间社会遵循的带有普遍性和客观性的法则。

在星占学中隐含着天人感应的思想,即上天和人间是相通的,人事(人道)能影响上天(天道),上天也能用天象(天道)来表达出自己对人间政事(人事)的旨意。从《尚书》等所反映的资料看,这种思想早在殷周时期便出现了。《洪范》九畴之八庶征,就讲政事与征兆的关系。

庶征:曰雨,曰旸,曰燠,曰寒,曰风。曰时五者来备,各以其叙,庶草蕃庑。一极备,凶;一极无,凶。曰休征:曰肃、时雨若;曰乂,时旸若;曰晰,时燠若;曰谋,时寒若;曰圣,时风若。曰咎征:曰狂,恒雨若;曰僭,恒旸若;曰豫,恒燠若;曰急,恒寒若;曰蒙,恒风若。曰王省惟岁,卿士惟月,师尹惟日。岁月日时无易,百谷用成,乂用民,俊民用章,家用平康。日月岁时既易,百谷用不成,乂用昏不明,俊民用微,家用不宁。庶民惟星,星有好风,星有好雨。日月之行,则有冬有夏。月之従星,则以风雨。

这是说天象征兆有五种形式(雨晴热寒风)、两种类型(吉兆、凶兆)。天象正常时,人间政治就清明,国家也太平安康(天道影响人道—吉兆);君王通达事理,天气即适时刮风(人道影响天道—吉兆)。天象异常时,人间政治就昏暗,国家也不得安宁(天道影响人道—凶兆);君王贪图安逸,天气即炎热(人道影响天道—凶兆)。

星占学大致有七种类型:日占、月占、行星占、恒星占、流彗星占、瑞星妖星占和天象占[12]。兹用春秋时一些事例来展现星占学所揭示的天命与政治之间的关系。

【事例一】 《左传》文公十四年(前613年):

有星孛入于北斗,周内史叔服曰:“不出七年,宋、齐、晋之君皆将死乱。”孛,即彗星,被视为凶兆。唐代李淳风《乙巳占》卷八云:“长星,状如帚;孛星,圆状如纷絮,孛孛然。皆逆乱凶孛之气。状虽异,为殃一也。为兵、丧,除旧布新之象。……凡彗孛见,亦为大臣谋反,以家坐罪;破军流血,死人如麻,哭泣之声遍天下;臣杀君,子杀父,妻害夫,小凌长,众暴寡,百姓不安,干戈并兴,四夷来侵。”

杜预注:“后三年宋弑昭公,五年齐弑懿公,七年晋弑灵公。”孛星见乃凶象,人君将有大祸,宋齐晋三公的被弑即为证。

【事例二】 《国语》晋语四:

董因迎公于河,公问焉,曰:“吾其济乎?”对曰:“岁在大梁,将集天行。元年始受,实沈之星也。实沈之墟,晋人是居,所以兴也。今君当之,无不济矣。君之行也,岁在大火。大火,阏伯之星也,是谓大辰。辰以成善,后稷是相,唐叔以封。瞽史记曰:嗣续其祖,如瘖之滋,必有晋国。臣筮之,得泰之八。曰:是谓天地配亨,小往大来。今及之矣,何不济之有?且以辰出而以参入,皆晋祥也,而天之大纪也。济且秉成,必霸诸侯。子孙赖之,君无惧矣。

董因认为是年岁星行至大梁,大梁为晋的分野;次年岁在实沈,实沈古城正是晋人所居之地。现在这些天象皆集会,象征晋国的兴盛。而且文公岁在辰时流亡、参时回国,这些也都是晋国的吉兆,是上天的历数。所以文公必称霸。《左传》中以岁星运行分野来预测人君政事的还有几例,如襄公二十八年裨灶言周王楚子死事,昭公九年裨灶言陈灾事,昭公十二年苌弘言蔡楚凶事。

【事例三】 《左传》昭公十年:

十年春,王正月,有星出于婺女。郑裨灶言于子产曰:“七月戊子,晋君将死。今兹岁在颛顼之虚,姜氏、任氏实守其地。居其维首,而有妖星焉,告邑姜也。邑姜,晋之妣也。天以七纪。戊子,逢公以登,星斯于是乎出。吾是以讥之。”

妖星可能为客星或新星,光度突然增加,数日间,增加数千倍甚至上万倍;不久又减小光度,终于成为微光之星。也可能是变星,即光度强弱有时间性变化的恒星。无论是客星或是变星,皆为非常之象,古人以为是妖星[13]。昭公十年春,妖星从婺女宿出现。裨灶预测七月初三晋公将死,后是日晋平公果然去世了。

【事例四】 《史记·宋微子世家》:

三十七年,楚惠王灭陈。荧惑守心。心,宋之分野也。景公忧之。司星子韦曰:“可移於相。”景公曰:“相,吾之股肱。”曰:“可移於民。”景公曰:“君者待民。”曰:“可移於岁。”景公曰:“岁饥民困,吾谁为君!”子韦曰:“天高听卑。君有君人之言三,荧惑宜有动。”於是候之,果徙三度。

荧惑即火星,由于火星荧荧似火,行踪捉摸不定,故被称为荧惑,常视为凶兆。心为宋之分野,故宋君将有大灾。子韦劝景公移祸于相或民,景公终未同意。而荧惑竟因景公之德而移动三度,景公亦免其祸。

上面的事例有行星占、彗星占、妖星占等,从中可发现上天能通过天象来表达出对人间政事的意见,或作福或降灾,天象是昭示上天旨意的手段。这种天命观具有一套推算的方式,其中一个十分重要的原则便是分野原理,即通过十二次和二十八宿与人间诸侯国相对应的关系来预测政事吉凶,所以带有一定的规则性和客观性。不过其缺陷在于过于具体化、细致化和精微化,即主要针对特定的某国政事,无法展示出全局性的政治变化,所以当进入战国时代,面对新的政治形势时便难以应付了。

三、战国的五德终始说

春秋与战国政治状况有较大差异。《日知录》卷十三《周末风俗》说:

春秋时犹尊礼重信,而七国则绝不言礼与信矣。春秋时犹宗周王,而七国则绝不言矣。春秋时犹严祭祀,重聘享,而七国则无其事矣。春秋时犹论宗族氏族,而七国则无一言及之矣。春秋时犹宴会赋诗,而七国则不闻矣。春秋时犹有赴告策书,而七国则无有矣。邦无定交,士无定主,此皆变于一百三十三年之间。

是时“篡盗之人,列为侯王;诈谲之国,兴立为强。是以传相放效,后生师之,遂相吞灭,并大兼小,暴师经岁,流血满野,父子不相亲,兄弟不相安,夫妇离散,莫保其命,湣然道德矣。晚世益甚,万乘之国七,千乘之国五,敌侔争权,盖为战国。贪饕无耻,竞进无厌;国异政教,各自制断;上无天子,下无方伯,力功争强,胜者为右,兵革不休,诈伪并起”[14]。对于这种社会状况,王夫之曾感叹道:“战国者,古今一大变革之会也。”[15]

春秋时周天子虽早已衰微,但尚且保持天下共主的地位,大国征伐也主要在于争夺霸主;但到了战国,周天子的共主地位则彻底丧失了,周沦为下等小国,甚至分裂为东西两国,各大国“务在强兵并敌”[16],发动着以兼并消灭对方为目的战争。这样一个新的政治问题便出现了:周代既然名存实亡了,那么接下来的天命政权是哪一个?上天会以何种形式来展现自己的旨意?人类历史的演变有无规律?显然这些问题,是主要针对特定某国政事的自然天命观无法回答的,这就需要一种带有更普遍性和规律性的理论来解释。邹衍的五德终始说即是应时而生的新天命观。

据史书记载,邹衍著有“《邹子终始》五十六篇”[17],然俱已亡佚;不过在其他古籍中还残存一些零星记载。《史记·孟子荀卿列传》云,邹衍“称引天地剖判以来,五德转移,治各有宜,而符应若兹”,又说他“先序今以上至黄帝,学者所共术”。《史记·封禅书》裴骃《集解》引如淳言曰:“今其书有《五德终始》,五德各以所胜为行”。由此可知,关于其说的三点信息:一是五德终始起于黄帝之时;二是政权更迭遵循五行相胜的原则,一代据有一德,统治手段要依照本朝所属之德的原则制定;三是新政权有无政治合法性,要视上天是否降下与本政权相合的符应。《吕氏春秋·应同》还载:

凡帝王者之将兴也,天必先见祥乎下民。黄帝之时,天先见大螾大蝼,黄帝曰土气服。土气胜,故其色尚黄,其事则土。及禹之时,天先见草木秋冬不杀,禹曰木气胜。木气胜,故其色尚青,其事则木。及汤之时,天先见金刃生于水,汤曰金气胜。金气胜,故其色尚白,其事则金。及文王之时,天先见火,赤乌衔丹书,集于周社,文王曰火气胜。火气胜,故其色尚赤,其事则火。代火者必将水。天且先见水气胜。水气胜,故其色尚黑,其事则水。水气至而不知,数备将徙于土。

这段话较为详细地说明了五德转移的简况,故清人马国翰《玉函山房辑佚书》定此段为邹子遗文。在邹衍看来,人类社会有着客观不移的规律:气为动之材,五行相胜为动之理,社会依照五德终始的原则交相代兴。当世间的政权更迭时,上天便降以符应以彰其旨,因此说符应乃上天之命,是上天昭示其旨意的工具。

天命有常,乃永世不移之原则,人间无法左右。不过,社会中的人并不是无所作为、毫无自主性的,命数虽是上天规定,但君王究竟是不是具有政治合法性的真正“天子”,则主要靠德,而对于自身“德”的把握则依赖于君王个人,这属于一种自主性的个人行为,而非天意。邹氏之说“要其归,必止乎仁义节俭,君臣上下六亲之施始也滥耳”[16],足见对于德的重视。黄帝、夏禹、商汤、周文等之所以能享有统治权,居有天命,因为他们都是大德之人;而夏桀、商纣、周幽、厉王等之所以丢掉统治权,丧失天命,则因为他们或是无德或是少德。所以说在天人二者的关系中,个人并不是完全被动、毫无自主性可言的受命者,而是可以通过自身的能动性来把握德的行为主体。因此五德终始说是在吸收西周“天命有德”思想基础上来揭示历史发展一般规律的天命观,是以往天命观的大总结。

五德终始说这种新型的天命观,在被邹衍提出后不久,即为秦始皇所采用,之后的多数王朝也在承袭,其余绪甚至持续至明清,可见其在政权中的影响之巨。《史记·秦始皇本纪》载:“始皇推终始五德之传,以为周得火德,秦代周德,从所不胜。方今水德之始,改年始,朝贺皆自十月朔。”水克火,周为火德,秦当然就是水德,于是秦始皇便以水德改制。秦代是中国历史上第一个采用五德建制的王朝,之后的西汉承秦制,仍然接受之,汉武帝太初改制之前为水德,之后为土德。东汉立火德,所以后世有“炎汉”之称。之后的王朝,像唐朝立土德、宋朝立火德、明朝立火德。满洲定国号为“清”,其缘由研究者们莫衷一是,尚无定论,但应当蕴含着五德的观念。范文澜认为:“满洲清三字都有水,意谓明朝姓朱,朱明二字有火义,用水灭火,符合五行相克的学理。”[18]从秦朝始,两千余年间,历代政权多采用五德终始说,这自然与五德终始说独特的政治价值有关。五德终始说虽然也讲帝王的德,但更阐述了政权迭相代兴的普遍规律,而这种规律又是上天所定,是神圣的终极法则。所以历代统治者无不援引五德理论,目的是将其统治的合法性归于上天,以此来证明其政权合乎天道。

四、结语

通过上文的考察我们能发现,在先秦时期,天命观的内涵并不是一成不变的,而是有较大转变,其演进的逻辑路径依次是:殷周宗教天命观、春秋自然天道观和战国五德终始说。在殷商时期,统治者相信天命不易,但西周灭亡“大邑商”的事实,让周初统治者认识到天命有常。殷周之际这次天命观的转变,可谓是中国上古宗教元义的一次近乎“超越性的突破”,它深刻影响了以后天命观发展的路数。大致说来,后世对天命观念的思考,沿着两条思路进行,即天命如何保持?天命的规则是什么?周代“天命有德”的政治思想回答的正是如何保持天命的问题;而春秋时的自然天道观和战国时邹衍的五德终始说更关心的则是天命的具体规则、定数。具体来讲,西周时期的“天命有德”是把德作为连接天命和治权的媒介,即君主有德便能获得天命,无德或失德便丧失天命,这是在讲维持天命的途径。在这隐含着一个推论:人君明德而治,则上天降治权焉;人君弃德而行,则上天废治权焉。所以当西周中后期,统治出现危机后,民众便开始怀疑甚至谩骂上天,这其实也是对周王统治权正当性的怀疑,这就造成了西周“天命有德”天命观的动摇。于是到春秋时,伴随着对自然认识水平的提高,又出现了自然天道观。它认为上天能通过天象来表达出对人间政事的意见,或作福或降灾,天象是昭示上天旨意的手段。这种天命观带有一定的规则性和客观性。不过其缺陷在于过于具体化,即主要针对特定的某国政事,无法展示出全局性的政治变化。当进入战国时代,面对新的政治形势,又出现了五德终始说下的新天命观,它认为符应是上天彰显其旨意的工具,而历史按照五行相胜的原则循环往复演进,因此历史发展带有客观性,有其自身的规律。这就将现实政权纳入到神性秩序中,可为政权的合法性提供超验性的神学论证,这一点尤为统治者所看重,因此自秦朝后,历代政权多利用之。同时它还强调德的作用,因此可以说它是以往天命观的一次大总结。

注释:

①参见陈梦家的《殷墟卜辞综述》(中华书局1992年版)第十七章《宗教》以及胡厚宣、胡振宇的《殷商史》(上海人民出版社2003年版)第十四章《宗教思想》。

②春秋时期,“天道”观念大致有三种意思:一是宗教的命运式理解;二是道德之天;三是自然之天。文中的“天道”属于第一种情况,因此虽名为“自然天道观”,但却为天命观的一种。可参阅陈来的《古代思想文化的世界》(三联书店2009年版)一书第80-84页。

[参考文献]

[1]何平立.两汉天命论:皇权政治的双刃剑[J].上海大学学报:社会科学版,2005(1):88-94.

[2]陈启云.中国古代思想文化的历史论析[M].北京:北京大学出版社,2001.

[3]陈梦家.殷墟卜辞综述[M].北京:中华书局,1992:562.

[4]尚书[M].台北:艺文印书馆,1955.

[5]张光直.中国青铜时代[M].香港:香港中文大学,1982:168.

[6]诗经[M].台北:艺文印书馆,1955.

[7]丁绵孙.中国古代天文历法基础知识[M].天津:天津古籍出版社,1989.

[8]萧延中.中国古代“天学”理念与政治合法性信仰的建构[J].华东师范大学学报:哲学社会科学版,2008,(1):9-17.

[9]江晓原.星占学与传统文化[M].上海:上海古籍出版社,1992:194.

[10]周易[M].台北:艺文印书馆,1955.

[11]徐元诰.国语集解[M].北京:中华书局,2002.

[12]江晓原.天学真原[M].沈阳:辽宁教育出版社,1991:233-235.

[13]杨伯峻.春秋左传注[M].北京:中华书局,1981:1314.

[14]刘向.战国策[M].上海:上海古籍出版社,1985.

[15]王夫之.读通鉴论[M].北京:中华书局,1975:1113.

[16]司马迁.史记[M].北京:中华书局,1959.

[17]班固.汉书[M].北京:中华书局,1962.

[18]范文澜.中国通史简编[M].石家庄:河北教育出版社,2000:686.

(责任编辑文格)

Heaven and Regime: Logical Evolution Path about View of Heaven in Pre-Qin Period

LI Pei-jian

(SchoolofMarxism,Xi'anUniversityofScienceandTechnology,Xi'an710054,Shaanxi,China)

Abstract:There were three changes about the view of heaven in Pre-Qin Period:the theology-view of heaven in Yin and Zhou Period, the nature-view of heaven in Spring and Autumn Period and the theory of Five Dezhongshi in Warring States Period. Most people thought heaven's command wouldn't change in Yin Dynasty, but they found it would change in the Western Zhou Dynasty .In Spring and Autumn Period they found planetarium was an intermediary between heaven and politics, then Zou Yan put forward the theory of Five Dezhongshi in Warring States Period.

Key words:the Pre-Qin Period; the view of heaven; the theology-view of heaven; the nature-view of heaven; the theory of Five Dezhongshi

收稿日期:2015-11-03

作者简介:李培健(1985-),男,山东省潍坊市人,西安科技大学马克思主义学院讲师,历史学博士,主要从事先秦思想史研究。

*基金项目:西安科技大学2013年度校级科研培育基金资助(201374)

中图分类号:K22;B22; D092

文献标识码:A

DOI:10.3963/j.issn.1671-6477.2016.02.0003