基层农技推广人员的组织公平感知对其组织公民行为的影响研究

——以主观幸福感为中介变量

高启杰 董 杲

基层农技推广人员的组织公平感知对其组织公民行为的影响研究

——以主观幸福感为中介变量

高启杰董杲

[摘要]文章以山东省滕州市的农技推广人员为样本,运用回归模型考察了基层农技推广人员的组织公平感知如何通过主观幸福感的中介传导机制来触发其组织公民行为的产生。研究结果显示,基层农技推广人员的组织公平感知和主观幸福感均显著正向影响其组织公民行为,主观幸福感在组织公平感知与组织公民行为之间起完全的中介作用。

[关键词]基层农技推广人员; 组织公平感知; 主观幸福感; 组织公民行为

农业技术推广是促使农业科研成果和实用技术尽快应用于农业生产的重要桥梁与纽带,也是增强科技支撑保障能力,促进农业和农村经济可持续发展,实现农业现代化的重要途径。然而有关研究显示,“十一五”期间我国农业科技成果转化率只有41%,远低于发达国家65%~85%的水平[1]。农业科技成果转化率低直接反映出我国农业技术推广体系运行的低效。由于我国的农业推广体系主要还是依托政府为主导的自上而下的五级农业推广机构,故与农户接触最为密切的政府基层农技推广人员(主要是指区/县与乡/镇两级)的行为表现就显得尤为重要。

以政府基层农技推广人员的绩效表现为切入点,部分学者指出推广经费投入不足及其带来的农技推广人员收入偏低、工作条件差、社会地位低下等是造成我国农业科技成果转化率低下、农业推广水平不高的主要原因[2-4],除经费投入要素外,一些学者还指出农技推广人员的个人特征、推广行为与方式以及我国农业技术推广的管理体制、运行机制(包括激励与考核等)对于其推广绩效亦有重要影响[5-7]。然而学界对于基层农技推广人员的研究尚存在着很多不足,一方面过于将农技推广人员当作孤立的个体要素而存在,忽视了其与所在组织的交互关系对其自身心绪、行为的影响;另一方面则过分偏重于对农技推广人员的角色内任务绩效的研究,很少基于组织层面对于其外显的角色外行为进行考量,而那些积极的角色外行为所产生的行为绩效很可能对整个组织的任务绩效起到非常重要的作用(虽然有时短期内不会见效)。

Pawar、Devonish等学者均指出,个体绩效的测量需要关注3个维度,第一个维度是任务绩效,也就是角色内绩效;第二个维度是个体的组织公民行为;第三个维度则是个体的消极行为或者说是一些越轨行为[8-9]。故如今对我国基层农技推广人员组织公民行为的考察是十分必要的。基于此,本文将着重分析基层农技推广人员的组织公平感知对其组织公民行为的影响,并引入衡量个体心理感知的主观幸福感变量,建立起同时考虑组织公平感知、主观幸福感、组织公民行为3个变量的中介模型来实证考察基层农技推广人员的组织公平感知如何能够通过主观幸福感的中介传导机制来触发其组织公民行为的产生。

一、理论基础与研究假设

(一)相关概念界定

1. 组织公平感知

组织公平感知(Perceived Organizational Justice)探讨的是组织内部的个体对于他们在工作中是否遇到公正对待的主观评价,以及这种评价与感知所带来的与其工作相关的各种影响。本文主要将组织公平感知划分为三个主要维度:分配公平感知、程序公平感知和互动公平感知。早期对于公平的研究主要集中于分配公平的讨论,这一概念最早源于美国心理学家亚当斯所提出的公平理论,分配公平关注的焦点在于薪酬分配的公平性及其对员工工作积极性和能动性的影响。基层农技推广人员的分配公平感知主要在于自己的付出和投入与所得报酬相比是否公平、单位赋予自己的角色和责任与所得报酬相比是否公平,自己的收入与本地区其他同类型的基层农技推广人员的收入相比是否公平。程序公平关注的焦点在于人们是否能够了解决策过程的程序和制度,并且是否可以在较大程度上对程序实施有效的影响。基层农技推广人员的程序公平感知主要在于所在基层农技推广组织所使用的政策和程序是否对组织内所有成员一视同仁,以及基层农技推广组织在进行涉及到各方利益的程序制定和决策执行时是否做到了规范与严谨。互动公平则强调了在组织内部上下级之间互动过程中下级对两者互动方式的主观公平感知。基层农技推广人员的互动公平感知主要在于部门管理者对自己的尊重和礼貌程度,以及在沟通与交流中所感受到的相互之间对某些问题解释的感知。

2. 组织公民行为

组织公民行为(Organizational Citizenship Behavior,简称OCB)概念是由Organ首先提出的,其内涵被界定为“一种随意的,与正式的奖酬制度没有直接或外显关系,但能从总体上有效促进组织效能的个体行为”[10]。此后,他进一步将组织公民行为的内涵抽象和深化为“能够对组织社会和心理环境提供维持和增强作用,且利于最终任务绩效的行为”[11]。综合各方观点,本文认为基层农技推广人员的组织公民行为应具备以下三个特征:第一,组织公民行为不是岗位职能要求上所规定的角色内行为,而是那些超越本职要求的自愿行为,也可以说是外显的角色外行为;第二,组织公民行为不在组织正式的奖惩考核体系范围内;第三,组织公民行为是那些利于群体、组织、社区的正面的和积极的行为,可以促进整个农业推广组织效能的提升。

对于组织公民行为的维度划分,学界也尚未形成统一的意见。Organ最先将组织公民行为划分为五个维度:利他主义、礼貌、运动员精神、责任意识、公民道德[10]。Williams和Anderson则将组织公民行为划分为指向个体的组织公民行为和指向整体的组织公民行为两个维度[12]。在公共部门组织公民行为研究方面,周红云将我国公务员组织公民行为结构划分为利他主义、爱岗敬业、积极主动、公私分明、服务奉献五个维度[13]。本文则基于樊景立(Farh)等在中国背景下所提出的组织公民行为四维度结构模型[14],将基层农技推广人员的组织公民行为划分为四个层面,即自我层面(包括自我培训与积极行动),群体层面(包括人际和谐与帮助同事),组织层面(包括发表意见与群体活动参与),社会层面(包括社区活动参与和提升组织形象)。

3.主观幸福感

主观幸福感(Subjective Well-Being)是心理学研究领域中的重要概念,近年来逐步被引入到经济学、管理学等研究领域中来。当前大部分心理学家都是基于个人的主观感受来探讨幸福,故主观幸福感被认为是个人根据自身的感知和判断对其自身生活质量所进行的综合评价。Diener对于主观幸福感的研究得到了大多数学者的认同,他认为主观幸福感主要包括认知和情绪体验两个基本部分,人们对于生活的满意程度属于主观幸福感的认知部分,具体来讲生活满意度是指个体对自身生活的总体质量的认知评价与满意度判断;而情绪体验部分则包括积极情绪(包括愉快、开心、爱意等)和消极情绪(包括悲伤、生气、焦虑等)两方面,并且积极情绪和消极情绪之间不具有必然的相关性,在某种程度上来讲是彼此独立的[15]。之后Diener等又更进一步地扩展了主观幸福感的认知维度,将对生活的满意程度进一步划分为整体的生活满意度和特定领域的满意度,特定领域的满意度对于不同的群体来说各有不同,主要包括对工作、健康等诸多因素的满意度判断[16]。他们认为特定领域的满意度得分不仅可以反映生活满意度判断的整体构成,而且还能映射出个人总体幸福感的关键信息,此外从实证研究角度考虑,这种维度划分方式也具备了很高的收敛和区分效度。基于其观点,本文主要从认知(包括生活满意度和工作满意度)和情绪体验(包括积极情绪和消极情绪)两部分来考察基层农技推广人员的主观幸福感。

(二)组织公平与主观幸福感

国内外有关组织公平与幸福感关系研究的文献较少,Kausto等人通过建立回归分析模型,发现当员工具有较高水平的组织公平感知时,其幸福感指数也相对较高,并且工作不安全感变量在两者之间起到调节作用[17]。Moliner等以幸福感为中介变量,分析了组织公平与角色外客户服务行为之间的关系,经过结构方程模型验证后发现,组织公平正向促进了员工的幸福感,并且员工幸福感中的积极性维度在组织公平和角色外客户服务行为之间起到明显的中介作用[18]。Robins等研究发现,员工的不公平感知以及其与组织间的心理契约破裂都不利于员工的身体和精神健康,这进而会削弱员工的幸福感[19]。Cassar和Buttigieg则更进一步,基于结构方程模型验证了心理契约破裂变量分别在程序公平、互动公平与员工幸福感(只包括情绪体验部分)之间起到中介作用[20]。

故对于基层农技推广人员来讲,当其感知到组织内分配公平、程序公平、互动公平程度较高时,一方面在心理情绪方面,农技推广人员会得到较为积极的心理暗示,这会产生某种心理安全感,在公平的氛围下更易于产生积极的情绪体验;另一方面在对员工与组织的关系的认知方面,农技推广人员会认为所在组织是规范的,是可以使自身利益得到保护并且可以使自己得到足够尊重的,这会很大程度上提高其工作、乃至生活的满意度。故本文提出假设:

H1:基层农技推广人员的组织公平感知显著地正向影响其主观幸福感。

(三)组织公平与组织公民行为

在西方文化背景下,针对营利性组织,诸多学者验证了个体的组织公平感知对于其组织公民行为的正向预测作用。在理论研究方面,Organ认为组织公平与组织公民行为存在着正相关关系[10],存在这种关系主要有两方面原因:第一,基于亚当斯的公平理论,员工通过比较自身投入与产出的比率(公平比率),来确定自己所获得的分配收入是否合理,并以此为依据来选择今后的工作行为。员工的投入主要包括角色内任务行为投入和角色外的组织公民行为投入,由于角色内任务行为投入的多少直接关系到员工最终的薪酬与绩效,故当员工感知到不公平时,会主动减少角色外组织公民行为的投入,因为这样并不会直接影响其收入。第二,组织公平与组织公民行为存在相关关系的重要原因在于员工与组织间不仅仅存在着经济交换关系,而且存在着社会交换关系。基于社会交换理论,员工在获得组织支持和经济报酬后,会基于某种认同感和信任感,做出许多角色外的积极举动来回报组织。在实证研究方面,Moorman等基于实证研究验证了之前他们对于程序公平与组织公民行为密切相关的理论推演,并且发现员工所感知到的组织支持在两者之间起到完全中介作用[21]。Cohen & Avrahami通过对以色列241位注册护士的调查发现,她们的组织公平感知对于其组织公民行为有着明显的正向影响,除此之外信奉集体主义者、已婚者和工作经验更少者展现出了更多的组织公民行为[22]。

在中国的文化背景下,樊景立等在将组织公平划分为分配公平和程序公平的基础上,发现了组织公平与组织公民行为的显著关系,在加入文化特征和性别特征要素后又进一步发现,对于那些更为认可现代价值文化观念的个体以及男性而言,组织公平与组织公民行为之间的关系更为强烈[23]。郭晓薇基于实证研究验证了中国企业员工的分配公平感知和程序公平感知在中国文化中仍然是组织公民行为的重要预测变量[24],周红云则将关注的焦点对准了公共部门中的员工——公务员,她以全国10个城市50多家政府机构中的公务员为调查对象,利用回归分析发现分配公平与公务员组织公民行为之间弱相关甚至不相关,程序公平与公务员组织公民行为高度正相关[13]。故本文提出假设:

p:基层农技推广人员的组织公平感知显著地正向影响其组织公民行为。

(四)主观幸福感与组织公民行为

由于组织公民行为多被认为是员工绩效的重要维度,因此国外专门针对幸福感与组织公民行为关系的研究较少。Pawar从理论上构建了“组织行为—员工幸福感—员工绩效”的分析模型,在将员工绩效划分为任务绩效、组织公民行为、消极和越轨行为3个维度的基础上,他认为组织中那些可以让员工感知到积极信号的行为可以极大地提高员工的幸福感,同时员工幸福感可以正向地影响员工的组织公民行为[8]。Devonish则实证研究了心理幸福感在工作欺凌与员工绩效间所起到的中介作用,研究结果显示与工作有关的消极抑郁情绪显著负向影响指向个体的组织公民行为(OCB-I),工作满意度虽正向影响OCB-I,但是影响并不显著[9]。Moliner等人将工作中的幸福感划分为情绪衰竭和情绪高涨两个内涵相反却又相互独立的两个维度,他们基于结构方程模型分析发现员工工作幸福感中的积极参与一面对于员工自发的角色外客户服务行为有显著的正向影响[18]。国内幸福感与组织公民行为关系的相关研究亦很少,王益宝和徐婷实证分析发现员工幸福感中的活力、自尊和社交维度对员工的组织公民行为有正向影响[25]。

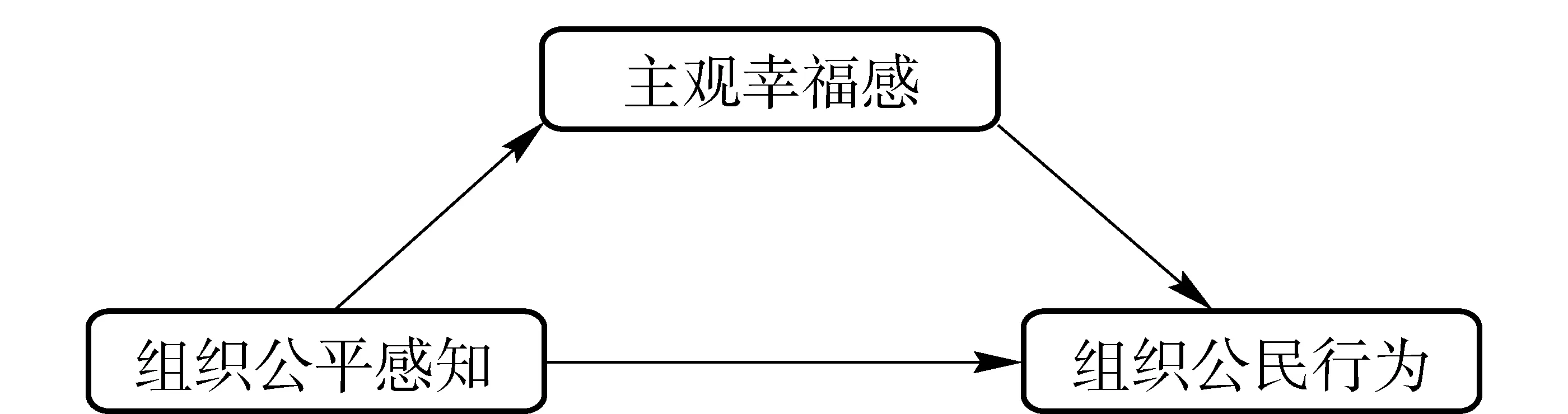

对于政府基层农技推广人员来讲,为广大农户提供及时、到位的农技推广服务是其岗位职责所在,当他们对当前工作、生活较为满意,且自身情绪非常乐观、高涨时,出于交换考虑他们会进一步采取某些主动举措使自己长期保持这种感受,如在自我层面,更加努力加班加点、学习各种技能,提升自身能力;在群体层面,积极帮助同事,在自己身边搭建起和谐的人际关系网;在组织层面,积极为组织发展建言献策,节约组织资源;在社会层面,积极维护组织形象,回馈社区建设等等。基于此,本文提出假设:相应地中介关系模型如图1所示。

图1 组织公平感知、主观幸福感与组织公民行为的中介关系模型

p:基层农技推广人员的主观幸福感显著地正向影响其组织公民行为。

H4:基层农技推广人员的主观幸福感在其组织公平感知与组织公民行为间起中介作用。

二、研究方法与研究结果

(一)样本与数据收集

本文数据来自对山东省滕州市基层农技推广人员的实地调查。滕州市是山东省知名的农业大县,政府非常重视农业发展并积极改革农技推广体系,将各乡镇和街道农技推广单位的全部花销纳入财政预算,并在行政村成立推广服务站和教学班。从整体上看,滕州市农业推广工作开展较好,以其为调研对象具有一定的代表性。本次实际调研采用简单随机抽样中的不重复抽样方式,在滕州市14个镇街的农技推广站和9个县农业局下设推广部门(事业单位编制)中展开,通过访谈和现场填写的形式共回收有效问卷103份,有效问卷回收率为86.6%。本次调查问卷主要包括两个主要部分:第一部分主要是有关基层农技推广人员的基本信息,包括性别、年龄、收入等内容;第二部分主要是针对基层农技推广人员的组织公平感知、主观幸福感、组织公民行为等内容进行主观测量,这部分题项均采用了李克特七分制的方法来度量,从1到7代表了符合程度由低到高。

在调研的所有样本中,男女所占比例分别为51.5%和48.5%,26岁及以下人员占样本总数的1.0%,27~36岁人员占样本总数的45.6%,37~46岁人员占样本总数的41.7%,47岁及以上人员占样本总数的11.7%。月均收入水平在1 500~2 500区间内的人员占样本总数的4.9%,在2 500~3 500区间内的人员占样本总数的66.0%,在3 500~4 500区间内的人员占样本总数的27.2%,在4 500以上区间内的人员占样本总数的1.9%。从总体上讲,样本分布状况较为均匀,具有一定的代表性和典型性。

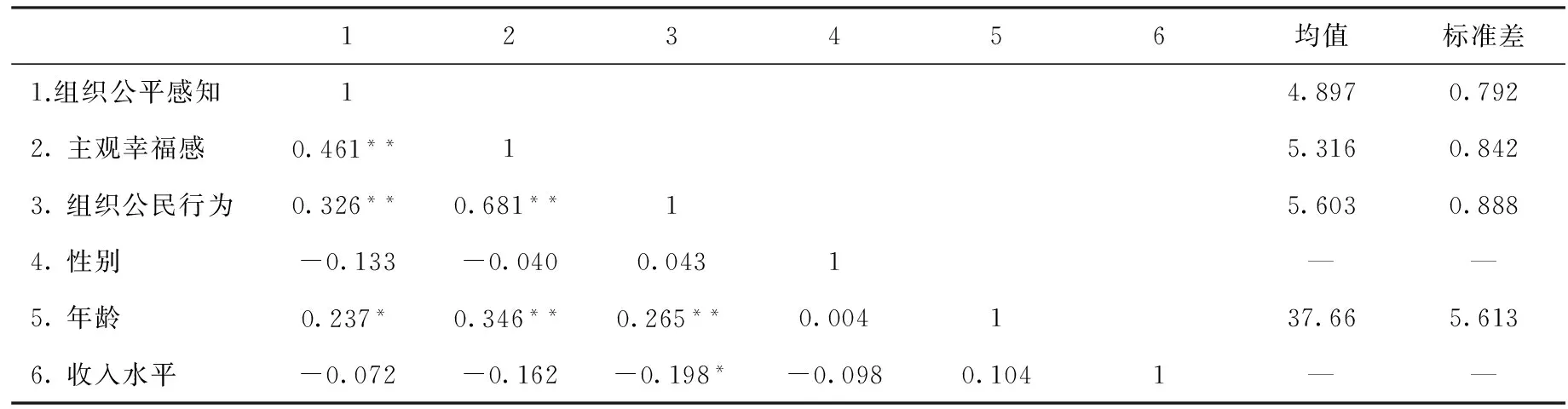

(二)变量测量

本文主要涉及组织公平感知、主观幸福感和组织公民行为3个主要变量,其相应指标的选取和测度在一定程度上参考了国内外曾使用过的量表,并结合研究内容对题项的表述做出了适当的修改和调整。具体来讲,组织公平感知变量主要从分配公平、程序公平和互动公平3个维度来衡量,共设置了7个题项;主观幸福感变量则从工作满意度、生活满意度、积极情绪体验和消极情绪体验四个方面出发设置了4个相应的题项;组织公民行为变量主要从自我层面、群体层面、组织层面和社会层面四个维度进行衡量,共设置了11个题项。此外,为了准确评估组织公平感知和主观幸福感对组织公民行为的影响,本文还引入了性别、年龄和收入水平作为控制变量。研究变量的描述性统计及相关性分析结果见表1。

表1 描述性统计和相关分析

注:**表示在0.01水平上显著相关;*表示在0.05水平上显著相关。

(三)信度与效度检验

本文主要以Cronbach’s α系数作为检验量表信度的指标,从表2中可以看出,各量表的Cronbach’s α系数值均大于0.7的可接受值,因此可以判定问卷量表的内部一致性信度较为理想。对于量表的效度检验主要包括内容效度和建构效度检验。由于本量表中各变量的度量题项大都是在国内外学者实证研究基础上形成的,因而可以认为量表具有较高的内容效度。进一步地,本文主要采用因子分析的方法来检验量表的建构效度,首先利用主成分分析法对3个变量进行探索性因子分析后发现每一题项的因子载荷均大于0.5,其中组织公平感知变量的测度题项主要分布在3个主要因子上,组织公民行为变量的测度题项主要分布在4个主要因子上,主观幸福感变量的测度题项则紧紧分布的一个因子上。然后进一步对组织公平感知、组织公民行为子量表进行验证性因子分析,可以认为探索性因子分析得到的组织公平感知三因子结构以及组织公民行为四因子结构对其整体数据的拟合程度(拟合结果见表2)较好。综上,可以判定3个子量表均具有很好的建构效度。

表2 量表信度与效度检验

(四)假设检验与研究结果

本文主要采用了学界较为认可的温忠麟等所提出的中介效应分析方法:第一,要求自变量与因变量之间显著相关;第二,要同时满足自变量和中介变量相关、中介变量和因变量相关,则中介效应显著,且此时如果自变量与因变量显著相关则为部分中介,如果不显著相关则为完全中介[26]。

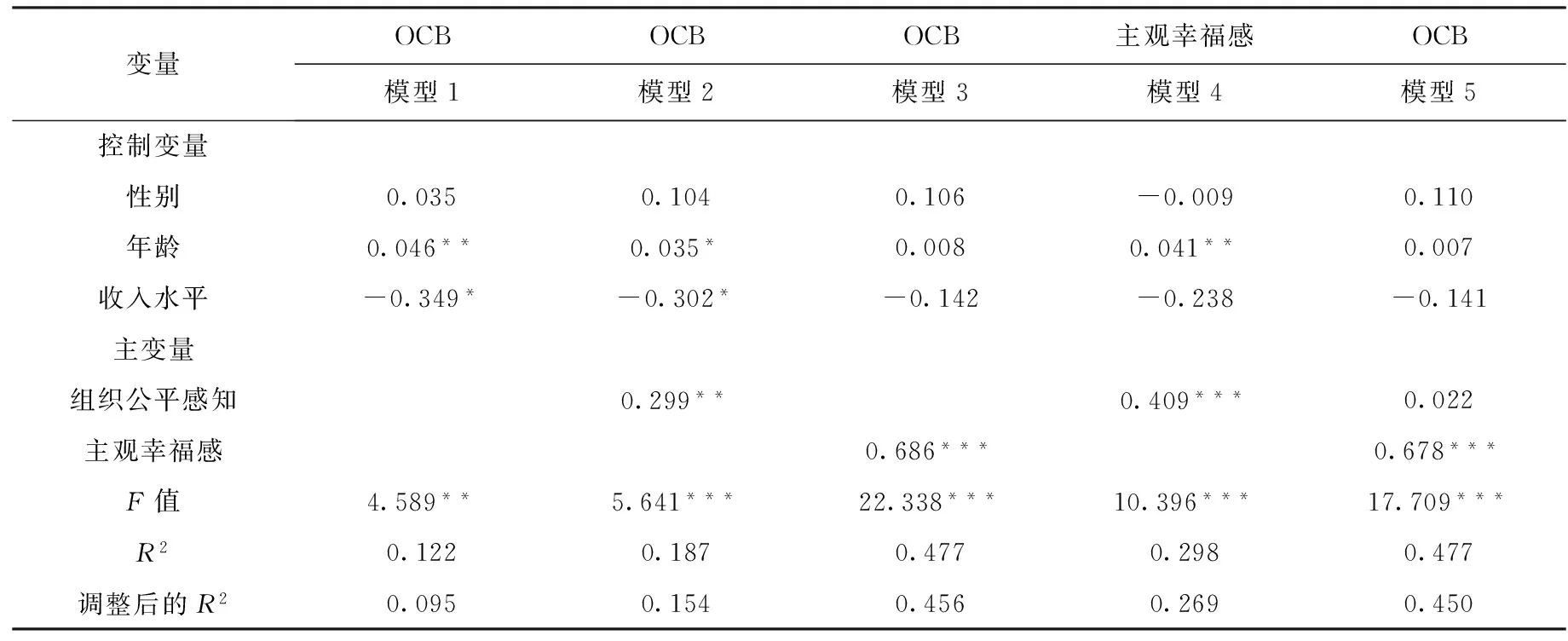

基于上述原理,本文主要利用层次回归分析的方法展开研究。在回归分析前首先检验了变量间是否存在多重共线性,结果显示:各变量的容忍度均大于0.1且方差膨胀因子VIF值小于10,并不存在共线性问题。在控制了基层农技推广人员的性别、年龄、收入水平要素后得出了回归结果(见表3)。模型1分析了作为控制变量的性别、年龄、收入水平对于组织公民行为的影响。模型2和模型3分析了组织公平感知变量和主观幸福感变量对组织公民行为的影响。模型4分析了组织公平感知对主观幸福感的影响。模型5则分析了组织公平感知、主观幸福感对组织公民行为的影响。

表3 回归分析结果

注:p<0.05,用*表示;p<0.01,用**表示;p<0.001,用***表示。

模型2的回归结果表明,基层农技推广人员的组织公平感知对其组织公民行为有显著的正向影响(β=0.299,p<0.01),故假设2得到了验证。模型3的回归结果表明,基层农技推广人员的主观幸福感对其组织公民行为有显著的正向影响(β=0.686,p<0.001),故假设3得到了验证。模型4的回归结果表明,基层农技推广人员的组织公平感知对其主观幸福感有显著的正向影响(β=0.409,p<0.001),故假设1得到了验证。

根据上述中介效应的分析原理,本文进一步验证所提出的中介效应假设。从表3的回归分析结果可以得知组织公平感知与组织公民行为两个变量间的回归系数为0.299,在p<0.01的水平上显著(模型2),组织公平感知与主观幸福感两个变量间的回归系数为0.409,在p<0.001的水平上显著(模型4)。模型5在模型2的基础上加入主观幸福感变量后,主观幸福感与组织公民行为之间的回归系数为0.678,在p<0.001的水平上显著,组织公平感知与组织公民行为之间的回归系数降为0.022,统计不显著。因此可以说明主观幸福感这一变量的中介效应显著,且为完全中介效应。其中中介效应的大小为0.28,直接效应的大小为0.02,故假设4得到了验证。

三、讨论与建议

本文植根于基层农技推广人员这一特定群体,通过建立起同时考虑组织公平感知、主观幸福感、组织公民行为3个变量的中介模型,验证了基层农技推广人员的组织公平感知能够通过其主观幸福感的中介传导机制来促发其组织公民行为的产生。从组织公平感知和组织公民行为的直接关系上来看,当所在的组织给基层农技推广人员带来更多的分配公平感知、程序公平感知和互动公平感知时,其会表现出更多的组织公民行为。同时,主观幸福感在组织公平感知和组织公民行为之间起到完全中介作用,即基层农技推广人员随着组织公平感知的提升,一方面让自己获得了更多积极的情绪体验,另一方面提升了自身对工作、对生活的满意程度,此时较高的主观幸福感程度亦会直接推动其表现出更多的组织公民行为。前文相关假设的验证也给现今基层农技推广体制改革带来了一定的实践启示。

第一,相关政府部门需更加关注和鼓励基层农技推广人员的组织公民行为。由于现今基层农技推广人员更多从事着公益性技术推广,因此仅仅强调完成角色内任务与职责是远远不够的,还需要鼓励他们在职责范围外(薪酬考核范围外)产生更多自主自发的利于群体、组织、社区的角色外行为,即组织公民行为,这对于提升我国农技服务水平、提高政府部门推广绩效意义重大。由于组织公民行为难以进行测量,因而关注和鼓励基层农技推广人员的组织公民行为现阶段更重要的是对其相应价值导向的逐步培育、宣扬与倡导,而不是简单地将某几种积极的角色外行为直接纳入绩效考核体系中去,否则效果很可能会适得其反。

第二,在基层农技推广组织中要注重营造更为公平的氛围。农技推广人员并不是孤立于组织之外的个体,故他们与组织间的双向互动关系会很大程度上影响其心绪、认知和行为,本文便证明了农技推广人员的组织公平感知对其主观幸福感与组织公民行为的重要影响。营造组织公平的氛围需要实现多方面的优化与变革,如可以设置更为灵活的薪酬、任务分配方式,鼓励“能者多劳,多劳多得”;实现组织内部各种流程制度(特别是绩效考核制度和晋升制度)的明确化、透明化和柔性化,尽可能地保证办事有据可循,并在实践中不断修改完善那些具有偏见、争议的流程制度;增强上下级之间的沟通与交流,且领导应尊重每一位下属,不搞“小圈子”等。

[参考文献]

[1]毛学峰,孔祥智,辛翔飞,等. 我国“十一五”时期农业科技成果转化现状与对策. 中国科技论坛,2012(6):126-132

[2]乔方彬,张林秀,胡瑞法. 农业技术推广人员的推广行为分析. 农业技术经济,1999(3):12-15

[3]高启杰. 我国农业推广投资现状与制度改革的研究. 农业经济问题,2002(8):27-33

[4]申红芳,廖西元,王志刚,等. 基层农技推广人员的收入分配与推广绩效——基于全国14省(区、市)44县数据的实证. 中国农村经济,2010(2):57-78

[5]胡瑞法,黄季焜,李立秋. 中国农技推广体系现状堪忧——来自7省28县的典型调查. 中国农技推广,2004(3):6-8

[6]黄季焜,胡瑞法,智华勇. 基层农业技术推广体系30年发展与改革:政策评估和建议. 农业技术经济,2009(1):4-11

[7]廖西元,申红芳,朱述斌,等. 中国农业技术推广管理体制与运行机制对推广行为和绩效影响的实证. 中国科技论坛,2012(8):131-138

[8]Pawar B.S. A proposed model of organizational behavior aspects for employee performance and well-being.AppliedResearchQualityLife, 2013(8):339-359

[9]Devonish D. Workplace bullying, employee performance and behaviors: The mediating role of psychological well-being.EmployeeRelations, 2013(6):630-647

[10]Organ D.W.Organizationalcitizenshipbehavior:Thegoodsoldiersyndrome. MA: Lexington Books,1988

[11]Organ D.W. Organizational citizenship behavior: It's construct clean up time.HumanPerformance, 1997(10):85-97

[12]Williams L.J, Anderson S.E. Job satisfaction and commitment as predictors of Organizational citizenship and In-role behaviors.JournalofManagement, 1991(17): 601-617

[13]周红云. 公务员的组织公民行为及其隐形激励研究. 武汉大学博士学位论文,2010

[14]Farh J.L, Zhong C.B, Organ D.W. Organizational citizenship behavior in the People's Republic of China.OrganizationalScience, 2004(2):241-253

[15]Diener E. Subjective Well-being.PsychologicalBulletin, 1984(3):542-575

[16]Diener E, Scollon C.N, Lucas R.E. The evolving concept of subjective well-being: the multifaceted nature of happiness.AdvancesinCellAgingandGerontology, 2004(15): 187-219.

[17]Kausto J, Elo A.L, Lipponen J, et al. Moderating effects of job in security in the relationships between procedural justice and employee well-being: Gender differences.EuropeanJournalofWorkandOrganizationalPsychology, 2005(4):431-452

[18]Moliner C, Ramos V.M.J, Peiro J.M, et al. Organizational justice and extrarole customer service: The mediating role of well-being at work.EuropeanJournalofWorkandOrganizationalPsychology, 2008(3): 327-348

[19]Robbins J.M, Ford M.T, Tetrick L.E. Perceived unfairness and employee health: a meta-analytic integration.JournalofAppliedPsychology, 2012(2):235-272

[20]Cassar V, Buttigieg S.C. Psychological contract breach, organizational justice and emotional well-being.PersonnelReview, 2015(2):217-235

[21]Moorman R.H, Blakely G.L, Niehoff B.P. Does perceived organizational support mediate the relationship between procedural justice and organizational citizenship behavior?TheAcademyofManagementJournal, 1998(3):351-357

[22]Cohen A, Avrahami A. The relationship between individualism, collectivism, the perception of Justice, demographic characteristics and organizational citizenship behavior.TheServiceIndustriesJournal, 2006(8):889-901

[23]Farh J.L, Earley P.C, Lin S.C. Impetus for action: A cultural analysis of justice and organizational citizenship behavior in Chinese society.AdministrativeScienceQuarterly, 1997(3):421-444

[24]郭晓薇. 企业员工组织公民行为影响因素的研究. 华东师范大学博士学位论文,2004

[25]王益宝,徐婷. 员工幸福感对组织公民行为影响的实证研究. 经济论坛,2011(12):197-200

[26]温忠麟,侯杰泰,张雷. 调节效应与中介效应的比较和应用. 心理学报,2005(2):268-274

(责任编辑:陈世栋)

Mediating Effects of Subjective Well-being in the Relationship Between Perceived Organizational Justice and Organizational Citizenship Behavior of Local Agricultural Extension Workers

Gao QijieDong Gao

AbstractBased on the survey of agricultural extension workers in Tengzhou, Shandong Province, this article appraises whether subjective well-being plays a role in mediating the relationshipbetween perceived organizational justice and organizational citizenship behavior using Factor Analysis Method. The results show that both perceived organizational justice and the subjective well-being of local agricultural extension workers have significant positive effects on the organizational citizenship behavior, and subjective well-beingcompletely mediates the relationship between perceived organizational justice and organizational citizenship behavior.

Key wordsLocal agricultural extension worker; Perceived organizational justice ; Subjective well-being; Organizational citizenship behavior

[收稿日期]2015-07-22

[基金项目]国家自然科学基金项目“合作农业推广中组织间的邻近性与组织聚合研究”(编号: 71173219)。

[作者简介]高启杰,中国农业大学人文与发展学院教授、博士生导师,推广与创新管理研究中心主任;董杲,中国农业大学人文与发展学院博士研究生,邮编:100193。