以“家庭为中心”的产房家属等待期健康教育对产妇健康促进效果研究

郝秉君,龚晓蓉

(1.浙江省宁波市中医院,浙江宁波 315010;2.浙江省宁波市妇女儿童医院,浙江宁波 315031)

·健康教育·

以“家庭为中心”的产房家属等待期健康教育对产妇健康促进效果研究

郝秉君1,龚晓蓉2

(1.浙江省宁波市中医院,浙江宁波315010;2.浙江省宁波市妇女儿童医院,浙江宁波315031)

关键词:产妇;家属;家庭为中心;等待期;健康教育

doi:10.3969/j.issn.1671-9875.2016.04.026

分娩是家庭的重要事件,研究显示,良好的夫妻关系及家属的关照能降低产妇产后抑郁发生率[1-2],而产妇产后心理健康是婴儿获得良好照顾的重要保证之一。因此,将产妇配偶及家属纳入健康教育路径能提高产妇心理应激水平,促进母婴健康[3]。目前产房多是封闭式管理,产妇进入产房后,产妇配偶及家属常需在外等待,而等待的产妇配偶及家属由于对母婴担心会产生不同程度不良情绪,如紧张、焦虑等[4],如果未及时给予心理干预,会加重其心理负担,进而产生一系列不良影响。宁波市妇女儿童医院北院产科自优质护理服务实施以来一直尝试探索“以家庭为中心”的产科优质护理模式,2014年2月,搬迁至新住院楼后尝试增设对产房外等待期家属的健康教育,并在临床实施,效果较好,现报告如下。

1对象与方法

1.1对象入选标准:在宁波市妇女儿童医院接受产前检查及产前健康教育的初产妇,年龄在35周岁以下,足月单胎头位自然分娩,丈夫陪伴,并在宁波市妇女儿童医院产科分娩;排除多胎、剖宫产、严重妊娠合并疾病及并发症、产钳及胎头吸引器助产、既往有精神及抑郁病史,排除经抑郁自评量表(self-rating depression scale,SDS)[5]筛选存在抑郁障碍患者。2013年1月至2014年12月,符合入选标准产妇240例,以实施“家庭为中心”产房外等待期家属的健康教育前后分组,2014年3月至12月分娩的产妇120例为观察组,2013年1月至2014年2月分娩的产妇120例为对照组。观察组:年龄 21~33 岁,平均(27.9±5.8)岁;孕周 37~40+5周,平均(38.3±1.8)周;文化程度,本科20例,大专36例,高中(含中专)40例,初中及以下 24例;住院时间4~10 d,平均(5.8±1.2)d;新生儿出生Apgar评分(9.33±0.4)分。对照组:年龄 21~35岁,平均(28.2±5.7)岁;孕周 37~41+3周,平均(38.9±2.2)周;文化程度,本科18例,大专39例,高中(含中专)43例,初中及以下20例;住院时间4~11 d,平均(5.9±1.4)d;新生Apgar评分(9.4±0.5)分。两组产妇的一般资料比较,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.2干预方法

1.2.1对照组采用“家庭为中心”的整体护理模式。由管床护士对孕妇及家属实施生理、心理及社会整体护理评估,邀请家属共同参与制定健康计划并实施。健康教育内容:入院分娩前介绍管床医生护士、病区环境、住院及陪护制度、便民设施使用、临产前用物准备、辅助检查意义,指导拉玛泽呼吸减痛分娩法,实施产妇心理护理、产程告知;产后主要介绍母婴护理观察及操作技能,包括产妇皮肤(排汗)护理、活动护理、饮食护理、恶露观察与护理、新生儿生理性表现、预防接种及疾病筛查、新生儿照护技能及出院随访制度等。健康教育方法:管床护士一对一介绍,分发健康教育知识手册,根据患者及家属要求随时解答等。健康教育计划单由管床护士及孕产妇各1份。产妇在宫口开至2横指后进入产房待产,等待期家属自由活动。

1.2.2观察组在同对照组以“家庭为中心”的整体护理模式上增设产房外等待期家属的健康教育。即产房外产妇家属等候区,安排1名专职护士在等候区接待,并向等候区家属发放登记表,登记产妇及家属基本信息与健康教育知识表;等待区专职护士及时了解产妇分娩进展情况后,立即告知等待区家属,并随时解答家属的疑问,保证等候区家属安心有序等待;在等候区开设家属学校培训课程(授课老师由3年以上产科护理经验并有主管护师以上职称的护士担任),上午下午各安排1次,定时讲解产后产妇心理变化、疏导及母乳喂养,每次30 min;等候区DVD循环播放母婴护理(产后产妇心理护理、月子用餐、科学催奶、挤奶及新生儿抚触、洗澡、穿衣、换尿布)录像,拓展健康教育途径。

1.3评价方法出院前1 d评价产妇健康教育知识掌握情况,出院当天评价产妇住院满意度,出院时及产后42 d复查产妇产后抑郁情况及新生儿喂养情况。

1.3.1健康教育知识参考2012年卫生部印发的《母婴健康素养—基本知识与技能(试行)》,结合妇产科相关医学护理专家学者建议及优质护理要求,自制健康教育知识评价表。内容包括住院环境、产前检查、拉玛泽呼吸法、产程告知及产后母婴护理观察与技能5方面50个项目,3级评分法,已掌握2分、部分掌握1分、未掌握0分,满分100分。90分以上为优秀,80~90分为良好,60~79分为合格。该评价表重测信度为0.953,满足测量要求。由管床护士组织产妇填写,当产妇不能填写时由家属帮助填写,当场发放、当场填写、当场收回。发放240份评价表,有效回收240份,有效回收率100%。

1.3.2产妇住院满意度采用总体满意度一项进行测评,分为非常满意、满意、基本满意、不满意4个等级。由管床护士组织产妇填写,当产妇不能填写时由家属帮助填写,当场发放、当场填写、当场收回。发放240份评价表,有效回收240份,有效回收率100%。

1.3.3抑郁情况采用爱丁堡产后抑郁量表(EPDS)[6],包括自责、悲伤、焦虑、恐惧、心境、哭泣、失眠、应付能力、自伤及开心有趣10条目,分为0~3级评分,满分30分。≥13分者视为抑郁阳性。出院时由管床护士组织产妇填写,出院42 d门诊复查时由护士组织产妇填写,当产妇不能填写时由家属帮助填写,当场发放当场填写当场收回。出院时发放240份评价表,有效回收240份,有效回收率100%。出院42 d门诊复查时,对照组失访8例,观察组失访4例,发放228份评价表,有效回收228份,有效回收率100%。

1.3.4新生儿喂养情况新生儿喂养包括纯母乳喂养、混合喂养及人工喂养。出院时、产后42 d门诊复诊时,由护士组织统计。

1.4统计学方法实施双人录入资料,保证数据准确性。采用统计学软件SPSS13.0进行数据处理,计量资料以均数±标准差表示,计数资料采用构成比,组间比较采用x2检验或willcoxon秩和检验,P<0.05表示差异具有统计学意义。

2结果

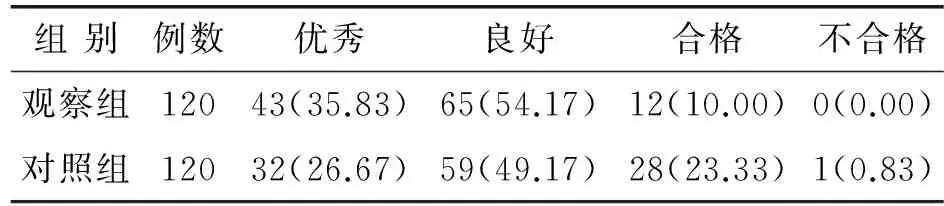

2.1两组产妇健康教育知识掌握情况见表1。

表1 两组产妇健康教育知识掌握情况 例(%)

Z=2.57,P=0.01

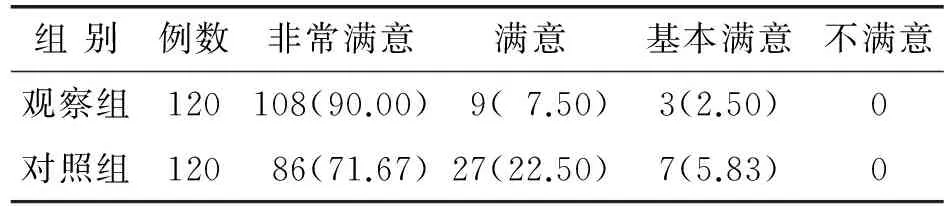

2.2两组产妇住院满意度比较见表2。

表2 两组产妇住院满意度比较 例(%)

Z=3.67,P=0.00

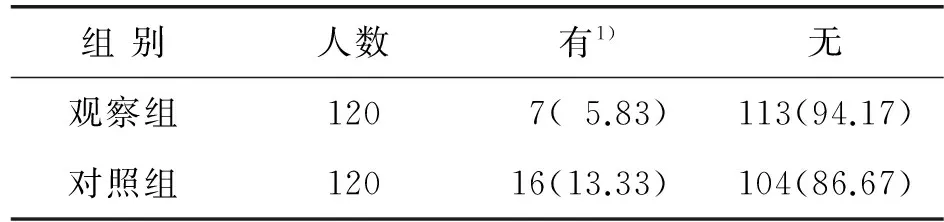

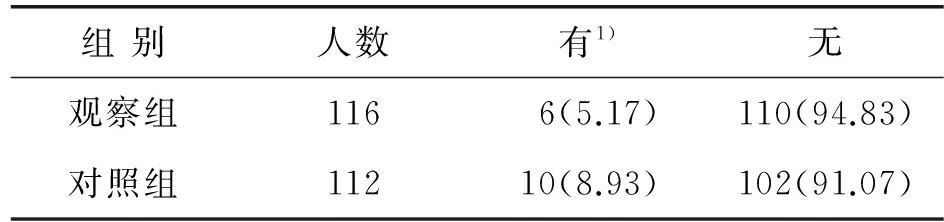

2.3两组产妇产后抑郁发生情况见表3、表4。

表3 两组产妇出院时抑郁发生情况 例(%)

注:1)x2=4.23,P=0.040

表4 两组产妇产后42 d抑郁发生情况比较 例(%)

注:1)x2=1.23,P=0.260

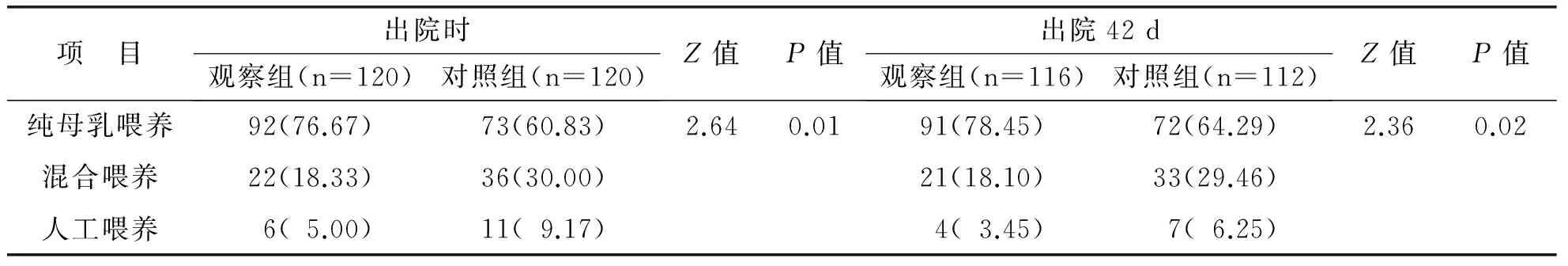

2.4两组新生儿喂养情况比较见表5。

表5 两组新生儿喂养情况比较 例(%)

3讨论

据文献报道,家属从陪伴患者入院开始就有在生理和心理上不断获取专业人员支持的需求[7]。在产妇进入产房后,家属对产妇及胎儿的关注进入一个高峰期,此期家属对分娩的健康教育知识需求较高,主要体现为产程及产后母婴护理技能与知识的需求[4]。因家属等待时间相对“空闲”,医院一般均放任家属自由活动,进而错过了一个很好健康教育时机。鉴于此,本研究在以“家庭为中心”的整体护理模式上增设产房外等待期家属的健康教育,其中多媒体手段循环播放常用的母婴护理技能,家属培训课程重点讲解产后产妇心理支持及母乳喂养知识,一方面,及时满足了产妇家属关注母婴安全及精确的母婴照顾知识的信息需求[8],强化了产妇家属对产妇产后情绪的理解及对母乳喂养重要性意义的认识,有利于家属对产妇产后正确指导,另一方面通过家属培训课程,家属还可以通过同伴交流获得信息支持,促进健康教育效果;在一项关于医疗纠纷的相关因素研究中显示70.4%的患者认为引发医疗纠纷的主因是院方,其中认为医院管理的原因占40%[9],急诊等候、手术前后发生纠纷较多[10],因此,加强等待期产妇家属管理,为产妇家属提供良好的休息环境,安排专职护士进行登记,同时及时告知产程进展情况,有利于家属情绪稳定,同时获取了相关知识,有利于产妇产后及时获取家庭支持,使产妇能够得到最大程度的支持和关怀,提升其家庭自尊及幸福感,增加满意度。产后抑郁是产科常见的精神障碍,发生率可高达30%以上,可导致新生儿持久的社会-情感缺陷和认知缺陷[11],其中社会支持缺失和母乳不足是重要的危险因素[12],本研究中增设产房外等待期家属健康教育,强化产妇家属对产妇的心理支持,提供建设性的应对方式,帮助产妇及家庭获得良好的支持系统,使产妇能够得到最大程度的支持和关怀,同时由于等待期家属获取了一定知识,在产后积极参与照顾婴儿,提供情感支持,进一步提高产妇母乳喂养的信心和决心,降低产后抑郁的发生。研究结果显示,观察组出院时产妇母婴健康教育知识水平、出院满意度及母乳喂养率优于对照组,抑郁情况发生低于对照组,差异具有统计学意义(P<0.05);产后42 d产妇母乳喂养率优于对照组,经比较,差异有统计学意义,与Gentile等[11]的研究结果一致,但抑郁情况两组比较,差异无统计学意义(P>0.05),可能与两组脱落对象特点构成中抑郁倾向研究对象更容易脱落有关。

参考文献:

[1] 周琼,张飞忠.产后抑郁的相关因素分析及防治措施[J].医学综述,2014,20(18):3417-3418.

[2] 林玉萍,顾水琴,沈红丽.2023例产妇产后抑郁发生率及影响因素分析[J].中国农村卫生事业管理,2014,34(8):979-980.

[3] 向玉清.配偶纳入健康教育路径在初产妇围产期的应用研究[J].护士进修杂志,2014,29(13):1161-1163.

[4] 齐静,吕燕辉,朱栋书.待产孕妇家属焦虑状态及影响因素[J].海南医学,2011,22(18):149-151.

[5] 王汝展,刘兰芬,崔开艳,等.ZUNG氏抑郁自评量表作为内科住院患者抑郁障碍筛查工具的可行性研究[J].中国健康心理学杂志,2009,17(8): 923-924.

[6] Cox JL,Holden JM,Sagovsky R.Detection of postnatal depres-sion:development of the 10-item Edinburgh Postnatal Depression Scale[J].Br J Psychiatry,1987,150:782-786.

[7] 黄桂圆.家长陪伴入手术室对手术患儿的影响[J].护理与康复,2010,9(8):727.

[8] Cleveland LM.Parenting in the neonatal intensive care unit[J].J Obstet Gynecol Neonatal Nurs,2008,37(6):666-691.

[9] 陈燕,王玉环.医疗纠纷的相关因素及对策研究[J].医学信息,2009,22(7):1240-1243.

[10] 刘阳,白靖平.乌鲁木齐市部分医院医疗纠纷现况分析及原因调查[J].新疆医科大学学报,2010,33(5):554-557.

[11] Gentile S.Managing antidepressant treatment in pregnancy and puerperium.Careful with that axe,Eugene[J].Expert Opinion on Drug Safety,2015,14(7):1011-1014.

[12] Hara O.Postpartum depression[J].Series in Psychopathology,2012,29(2):113-116.

作者简介:郝秉君(1980-),女,本科,主管护师.

收稿日期:2015-09-17

通信作者:龚晓蓉,浙江省宁波市妇女儿童医院

中图分类号:R494

文献标识码:A

文章编号:1671-9875(2016)04-0384-03