宗教、文化与主观幸福感*

——基于中国劳动力动态调查的实证研究

金 江, 吴培冠

宗教、文化与主观幸福感*

——基于中国劳动力动态调查的实证研究

金江, 吴培冠

摘要:采用2012年中国劳动力动态调查(CLDS)数据,对文化、宗教与幸福的关系进行了考察。研究结果表明:信教能够显著地改善居民的幸福水平,但是,信教并不能削弱收入波动和健康恶化对幸福产生的不利影响,且忽视内生性问题会高估宗教对幸福的影响。在考虑了文化的作用后,个体和社区(村)层面的文化能够显著影响人们的幸福水平,同时削弱宗教对幸福的影响。在考虑省区层面的文化后,宗教与幸福的关系不再显著。进一步,宗教对幸福的积极影响在农村地区表现得更强烈,说明城乡间的文化差异会显著影响宗教与幸福的关系。

关键词:宗教信仰; 文化; 主观幸福感

一、引言

中国自古便是一个有着深厚宗教文化传统的国家。从古老的祖先崇拜和图腾崇拜,到基督教等西方宗教的传入,直至当前散落在全国各地的寺院、教堂乃至神坛,一方面说明了宗教信仰在中国社会几乎无所不在的影响力,另一方面也间接证实了中国居民巨大的信仰需求。根据2007年一项有关“中国人精神生活状况”的调查(杨凤岗,2012),在年满16周岁的人口中,85%的人持有某种超自然信仰或者从事某种宗教活动,明确承认具有某种宗教信仰的人也占23.2%;如果按照人口比例推算,具有宗教信仰的人口约有2.4亿。其他调查也证实宗教在中国正经历快速的发展,信教群体的规模日益壮大(参见乐君杰和叶晗,2012)。

面对宗教发展的这一现状,值得我们思考的问题是:在以无神论意识形态作为指导思想的中国,人们的宗教需求从何而来?宗教市场繁荣和发展的动力又是什么?对此最为朴素的回答可能是宗教参与能够满足人们非世俗化的价值需求,给人带来一种心灵上的慰藉。然而,从宗教功能论*Malinowski Bronislaw著、李安宅编译:《巫术、科学、宗教与神话》,上海:上海文艺出版社,1987年,第121页。以及宗教经济理论*[美]罗德尼·斯达克、罗杰尔·芬克著,杨凤岗译:《信仰的法则:解释宗教之人的方面》,北京:中国人民大学出版社,2004年,第59页。的研究范式看,人们选择信教的收益却包含了更多的内容。如果说人们的宗教参与是一种理性选择行为,是在进行理性决策之后所做出的收益最大化决策,那么,人们信教的收益主要表现在哪些方面?对于这一问题,既有文献结合中国居民的宗教参与现状,对宗教信仰与社会资本(李峰,2013)、健康状况(江求川和张克中,2013)以及收入(何蓉和Mencken,2010;乐君杰和叶晗,2012)之间的关系进行了有益的探索。

如果说追求幸福是人类生活的终极目标,那么,信教是否能够提升人们的主观福利水平?理论上,宗教信仰既可以以其教义精神和价值主张作为引导工具改变人的心灵世界,也可以通过改善人们的物质生活进而对幸福产生影响(Azzi & Ehrenberg,1975)。实证文献也大部分证实,信教对幸福有积极的影响,如Ellison(1991)、Lelkes(2006)、Clark & Lelkes(2006)以及Dehejia et al.(2007)等。一些针对中国农村居民的研究也发现,信教能够使人们的生活变得更幸福(阮荣平等,2011;乐君杰和叶晗,2012)。然而,在有关宗教信仰与幸福的实证文献中,很少有研究明确考虑文化的作用。尽管一些文献提及,不同的文化会导致人们对待宗教的态度存在差异,从而影响他们的宗教选择行为*Inglehart R., Klingemann H.D: Genes, Culture, Democracy, and Happiness, In E.Diener & M. Suh (Eds.), Culture and subjective well-Abeing, 2000, Cambridge: MIT press, pp.165—183.,但是,这些研究一方面没有将文化作为一个变量纳入到计量模型中,另一方面也没有系统考察文化、宗教与幸福三者之间的关系。

基于此,本文采用2012年中国劳动力动态调查(CLDS)数据,重新考察宗教信仰与幸福之间的关系,并在这一过程中考虑文化可能对宗教与幸福的关系所产生的影响。在充分考虑内生性问题的基础上,本文的研究结果表明:信教总体上能够显著改善个体的幸福水平,但在考虑文化的作用后,宗教与幸福的关系将发生变化。如果在模型中纳入文化变量,宗教信仰对幸福的影响将显著降低,特别是当我们从省区层面控制文化变量后,宗教对幸福的影响甚至变得不显著;如果进一步考虑城乡文化差异,宗教信仰对幸福的影响也会发生显著变化。

从研究内容看,本文力图解决的问题以及可能的贡献主要体现在:(1)以往针对中国的研究,主要是从中国农村社会存在的“宗教热”现象出发,采用农村样本对宗教与幸福的关系进行研究(如阮荣平等,2011;乐君杰和叶晗,2012),而本文所采用的数据同时包含了来自城镇的居民,对已有研究是一个有益的补充;(2)本文一方面从三个层面(省区、社区或村、个体)出发对文化进行衡量,实证检验了文化、宗教与幸福之间的关系,另一方面基于城乡文化差异,考察了宗教与幸福的关系可能存在的不同表现形式。

本文接下来的结构安排如下:第二部分为计量模型和数据;第三部分从实证的角度探讨宗教与幸福的关系,并同时对模型的内生性问题和估计结果的稳健性进行分析和检验;第四部分通过在模型中加入文化变量,系统考察文化、宗教与幸福的关系,并基于城乡文化差异,对宗教与幸福的关系进行检验;最后为结语。

二、计量模型和数据

(一)计量模型

假定个体主观幸福感的决定函数如下所示:

SWBi=f(religioni,inci,Zi)

(1)

其中SWBi和religioni分别表示个体i的主观幸福感水平和宗教信仰状况,inci表示与收入相关的变量,Zi表示其他控制变量向量,所有变量的含义及其衡量方法详见下文介绍。由于人们的幸福体验不仅由其绝对收入水平决定,同时也受到相对收入水平的影响(Easterlin,1995;Clark & Oswald,1996),因而在与收入相关的变量中,我们同时考虑了绝对收入水平和收入满意度两个因素。

以(1)为基础,本文在考察宗教信仰对个体幸福水平的影响效应时,所采用的计量模型如下所示:

(2)

在模型(2)中,αj(j=0,1,2,3)和β表示待估参数(向量),inc1i和inc2i分别表示个体i的绝对收入水平和收入满意度。

最后,Dehejia et al.(2007)的研究表明:当人们的收入和消费水平发生波动时,宗教信仰能够弱化这些风险事件对个体主观福利状况产生的不利影响。Chen(2010)也指出,在宗教组织中内含着一种风险化解机制。如果说在宗教组织内存在这一保障机制,那么,宗教信仰除了能够弱化收入波动对个体幸福水平产生的不利影响之外,是不是还意味着:当人们的健康状况变差时,宗教信仰也能削弱其对幸福产生的不利影响?为此,我们在方程(2)的基础上,同时将绝对收入与宗教信仰的交叉项(rinc1i)以及健康与宗教信仰的交叉项(rhealthi)也引入到模型中,如(3)所示:

(3)

(二)数据和变量

本文使用的数据来源于2012年中国劳动力动态调查(China Labor Force Dynamic Survey,CLDS)。该项目由中山大学社会科学调查中心组织实施*本文数据由中山大学社会科学调查中心提供,作者在此感谢该机构相关人员的帮助和支持。,在中国大陆29个省区(不含海南和西藏)每隔两年进行一次动态追踪调查,到目前为止已进行一次,并于2011年在广东省开展了试调查。2012年的调查数据包含303份村委会问卷、10612份家庭问卷和16253份劳动力个体问卷。本文使用的是其中的劳动力个体调查数据。劳动力个体问卷的调查对象为15—64周岁人口,调查内容涵盖教育、工作、迁移、健康、社会参与、经济活动、基层组织等众多议题。

在样本包含的所有个体中,其中有1971人信教,所占比重为15.56%。阮荣平等(2014)比较了不同调查数据中信教群体所占比重,其中2006年中国综合社会调查(CGSS)的信教比重为13%,2007年世界价值观调查(WVS)和2005年当代中国人精神生活调查的信教比重分别为22%和31%。与这三项调查的结果相比,CLDS中教徒所占比例处于中间。由此可见,本文所采用的数据具有较强的代表性。不同类型宗教群体在信教总人口中所占份额如图1所示。可以发现,信奉佛教的人占比在50%以上,表明中国居民的宗教构成以佛教为主,中国传统文化中的儒家思想对人们的信仰选择仍具有较为深远的影响。除此之外,需要指出的是,为了捕捉宗教信仰的虔诚程度和复杂含义,宗教活动参与率也是现有文献关心的一个重要变量,但结合CLDS的调查数据,本文将主要从个体是否信教这一角度出发,对宗教与幸福的关系进行衡量。

图1 不同类型宗教的市场份额(%)

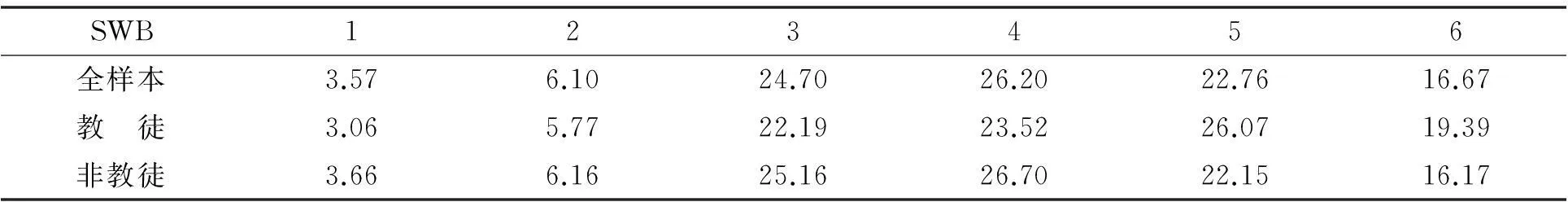

本文对主观幸福感的衡量采用了主观自评指标,对应为一个六分量表,1表示“很不幸福”,6表示“非常幸福”。 表1从三个层面对个体主观幸福水平的分布状况进行了统计。从整个样本看,可以发现幸福水平大于3的个体所占比例为65.63%,说明大部分人对其自身主观福利状况的评价较为乐观。与此同时,我们还计算了教徒与非教徒主观幸福水平的均值(分别为4.219和4.060),高于平均幸福水平的教徒所占比例为45.46%,而高于平均幸福水平的非教徒所占比例则为38.32%。当然,这是否能够说明宗教参与有助于提升人们的幸福水平,仍有待后文的检验。

表1 不同群体主观幸福水平的频数分布 (%)

最后,基于样本数据,我们给出了本文在实证分析中所涉及的其他解释变量的描述性统计结果,如表2所示。

表2 变量含义及描述性统计结果

三、估计结果分析

(一)相关计量问题

由于Ferrer-i-Carbonell & Frijters(2004)发现在主观幸福感的经验研究中,无论采用OLS回归还是受限因变量回归方法,得到的参数估计值在影响方向和显著性上并不存在显著差异,因而我们接下来以OLS方法为基础对模型进行估计。

计量模型中可能存在的内生性问题不容忽视。人们的宗教需求往往与一些不可观测的因素相关,比如人生经历以及家庭因素等。虽然我们在回归中尽可能地控制了可能影响个体幸福水平的变量,但由于一些变量的难以衡量性以及调查数据的欠缺,不可避免地会导致遗漏偏误问题的存在。与此同时,当人们沉浸在对其幸福状况产生消极影响的悲伤事件中时,往往会借助宗教诉求的满足以得到心灵的慰藉而走出困境,这说明宗教信仰与幸福之间还可能存在双向因果关系。因此,在实证研究中既可能因为遗漏变量,也可能因为联立性偏差而导致内生性问题的产生。考虑到这一点,本文采用2SLS法对上述模型进行估计。

(二)估计结果分析

本小节首先采用OLS方法对模型进行估计:第一步,模型中没有加入其他任何控制变量,以考察宗教信仰对幸福水平的直接影响;第二步,我们在模型中加入了个体i的绝对收入水平以及收入满意度;第三步,所有其他控制变量被全部引入到模型中;最后,为了考察宗教信仰对个体幸福水平可能存在的保障效应(insurance effect)(Dehejia et al.,2007),我们在模型中同时加入两个交叉项rinc1i和rhealthi,具体估计结果如表3所示。

从估计结果看,当模型中加入两个交叉项(rinc1和rhealth)之后,宗教信仰对个体主观福利状况的影响效应不再显著,且参数估计值的符号与之前相比也发生了变化。因此,基于本文的研究样本,并不能证实在宗教组织中内含的风险化解机制存在。由于rinc1和rhealth与religion间的相关系数分别为0.833和0.954,与三个变量相对应的方差膨胀因子(VIF)分别为4.80、19.08和19.17,其中rhealth与religion的方差膨胀因子均超过10,我们认为,在引入交叉项后变量间存在的较为严重的共线性问题是导致第(4)组回归估计结果发生变化的主要原因。与此同时,Frey & Stutzer(2002)指出大部分研究证实了年龄与幸福之间的U型关系,但本文未能证实这一关系。

接下来,我们将以第(1)—(3)组回归为基础,对估计结果进行分析。表3的估计结果表明:宗教信仰的估计系数为正,且在1%的水平上显著,说明宗教参与能够显著改善人们的幸福水平。平均而言,具有宗教信仰的个体其平均幸福水平要比无神论者高0.131—0.159。结合已有文献,宗教信仰对主观福利水平的积极影响效应可能主要是通过直接和间接两个途径发生作用的。首先,基于对宗教价值观的认同和来世(afterlife)回报的追求,宗教参与能够重塑信徒的生活态度,引导其追求一种契合心灵的现实生活,从而影响其幸福体验(Azzi & Ehrenberg,1975),通过这一路径对幸福产生的影响是宗教信仰影响幸福的直接途径。其次,宗教参与具有一种俱乐部效应。各类宗教组织能够为人们提供一个沟通平台,通过参与各类宗教活动,有利于个体社交网络的拓展和社会资本的培育、积累,进而改善其幸福水平。最后,虽然在本文中通过收入和健康两个传导渠道并没有证实宗教信仰所具有的保障效应,但是,这一影响机制仍有可能通过消费、就业等其他渠道而发挥作用(Chen,2010),从而提升人们的幸福水平。

表3 估计结果:OLS

注:(1)***、**、*分别表示在1%、5%和10%水平上显著;(2)括号中为稳健标准误,下同。

表3还证实,年收入水平与收入满意度对个体幸福水平也具有积极的影响。但若在模型中进一步控制收入满意度,年收入水平对个体幸福水平的影响变弱,且与收入满意度水平相比,年收入水平对幸福的影响效应也更弱。由于收入满意度反映了个体对其当前经济状况的满意程度,因此,上述结论证实了人们不仅关心绝对收入水平的增加,也关心其相对经济地位的改善(Clark & Oswald,1996;Easterlin,2001)。健康对幸福的积极效应也得到了证实,说明现实中人们对健康的追求,并不仅仅在于这些事物本身,同时还在于它能够为我们提供一种幸福生活的保证。其他变量对主观幸福感的影响效应则与预期相符。那些更为乐观的人,其幸福水平也越高。平均来看,女性要比男性更幸福;具有党员身份和非农户籍的个体,其幸福水平也要更高。由于本文的社会平等程度这一变量是采用自评的方式进行评价,得分越高,社会平等程度也越高,因而估计结果说明社会平等程度对个体幸福水平有积极的影响。此外,受教育水平对幸福的影响效应为正,意味着随着受教育水平的增加,个体幸福水平也更高。

(三)内生性问题

如前所述,遗漏变量和联立性偏差问题的存在,可能导致计量模型存在内生性问题。接下来我们采用工具变量法对上述模型重新进行估计。一般而言,一个恰当的工具变量一方面需要与被工具的变量相关,另一方面必须满足外生性要求。经常采用的一个寻找工具变量的思路是以内生变量的滞后期作为其工具变量。基于此,本文以2004年中国各省群众团体、社会团体和宗教组织数量作为宗教信仰的工具变量。很显然,该变量与宗教信仰高度相关。与此同时,由于工具变量的统计时间点为2004年,而本文的数据调查时间为2012年,因而可以保证工具变量的外生性要求。在估计过程中,参照阮荣平等(2014)的处理方法,我们将各省群众团体、社会团体和宗教组织数量除以2004年各省年末人口数,作为最后采用的工具变量。由于在表4的估计结果中,交叉项并不显著,因此,在采用2SLS对模型进行估计时,我们并没有纳入交叉项。除此之外,以表3第(2)和第(3)组回归为基础,我们做了2组回归,估计结果如表4所示。

表4 估计结果:2SLS

注:(1)相应的控制变量参见表3。

2SLS的估计结果表明:在解决模型的内生性问题后,宗教信仰对个体幸福水平具有显著的积极影响,且要小于OLS情形下的估计结果,说明在存在内生性问题的情形下,宗教信仰对幸福的影响效应存在向上的估计偏误。在此我们可以对背后的原因做一简单的描述性推断。在OLS的情形下,之所以会高估宗教对个体幸福水平的影响,是因为在宗教的影响效应中,很有可能同时也包含了其他因素对幸福的影响。如果这些因素能够通过宗教而对幸福产生间接影响,而在模型中又未对这些因素进行控制,则极有可能高估宗教的幸福影响效应。因此,本文第四部分将从文化角度做进一步分析。

在回归的第一阶段,我们同时对工具变量的有效性进行了检验。表5给出了与表4相对应的两种情形下第一阶段相关检验统计量的值,其中Chi2统计量和p值分别对应Durbin-Wu-Hausman检验的2统计量和p值,用于检验宗教信仰是否为外生变量,Shea’s Prtial R2和F统计量用于判断是否存在弱工具问题。根据Chi2统计量的p值来看,说明模型确实存在内生性问题(可以拒绝宗教信仰为外生的原假设)。与此同时,由于所有F统计量均大于10,根据经验原则*陈强:《高级计量经济学及Stata应用》,北京:高等教育出版社,2010年,第127页。,可以认为采用2004年各省群众团体、社会团体和宗教组织数量作为工具变量是合适的。

表5 工具变量的有效性检验

(四)稳健性检验

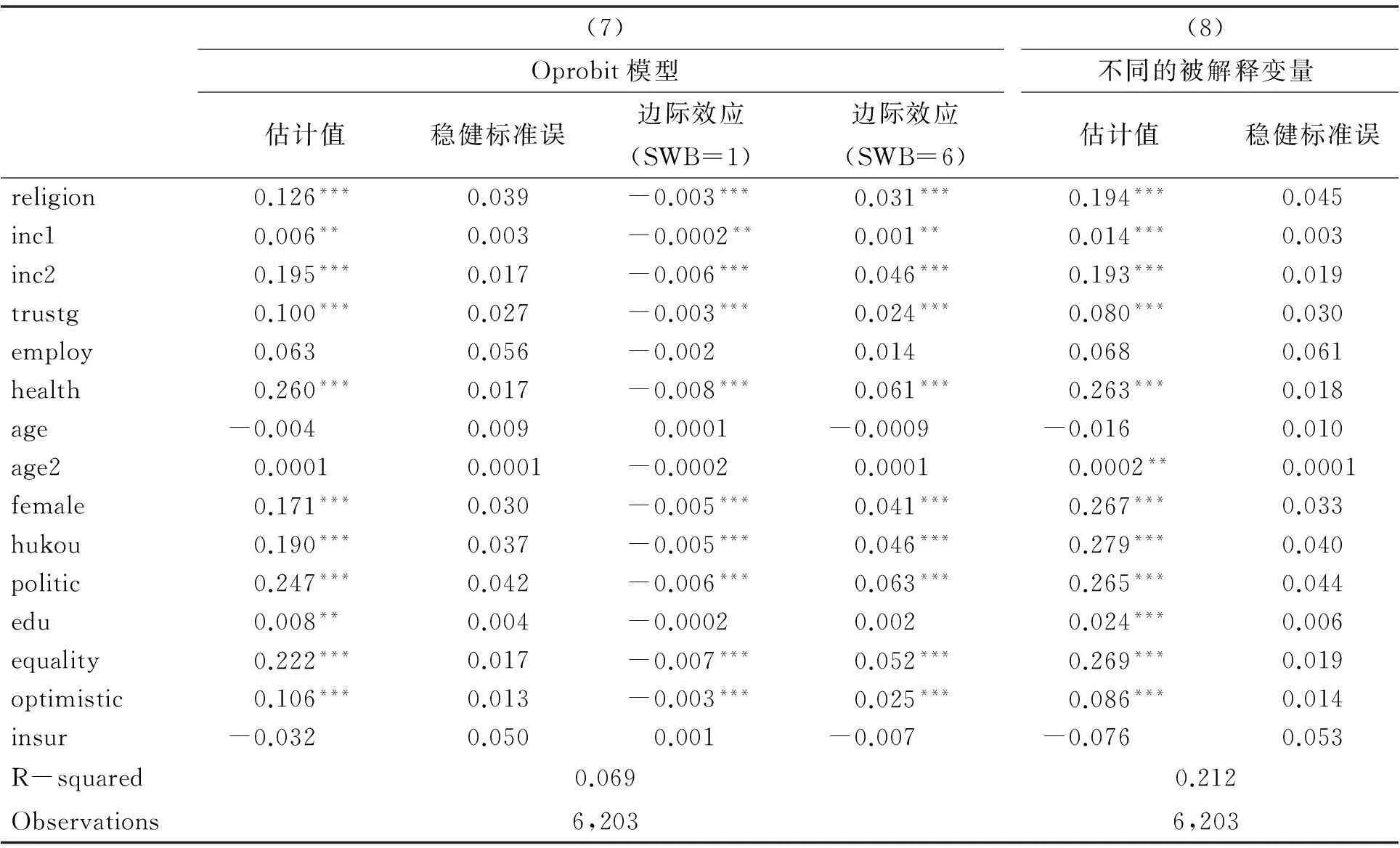

本文从两个方面对上述结论的稳健性进行检验。首先,我们基于Oprobit模型重新对参数进行估计。其次,由于在CLDS的调查问卷中还设计了另一个问题衡量个体幸福水平,因而我们可以通过定义一个新的被解释变量进行稳健性检验。该问题为:“您觉得您与大多数同龄人相比,幸福程度如何?”采用的仍为六分量表,其中1代表“没那么幸福”,6代表“更幸福”,表6是相应的估计结果。相应的稳健性检验结果如表6所示。

表6 稳健性检验

注:(1)Oprobit模型对应的是Pseudo R2,第(8)组回归采用的是OLS估计方法,没有报告常数项的估计结果;(2)该表只给出在幸福水平为1和6处的边际效应,为了节省篇幅没有报告相应的标准误。

从Oprobit模型的估计结果看,与表3相比,除了各变量的参数估计值存在差异之外,变量的符号和显著性水平均保持一致。由于在Oprobit模型中当因变量在低端取值时边际效应与系数估计值方向相反,在高端取值时边际效应与系数估计值方向相同*靳云汇、金赛男等:《高级计量经济学》下册, 北京:北京大学出版社,2011年,第227页。,我们在表6中计算了幸福水平在等于1和6两处的边际效应,正好体现了这一规律,从而也证实了前文的估计结果是稳健的。而从OLS回归的结果来看,当我们采用不同的变量衡量个体幸福水平时,宗教信仰对幸福仍具有显著的积极影响,其他变量的显著性水平及影响效应也均与前文保持一致,再次说明本文的估计结果是稳健的。

四、拓展分析

文化会影响宗教与幸福之间的关系吗?我们试图从两个方面对此进行检验:一方面,我们通过在模型中纳入文化变量,考察宗教对幸福的影响可能发生的变化;另一方面,由于中国的农村和城市可以看作是两个截然不同的文化单元,因此,我们同时从城乡两个地区出发,考察宗教信仰与幸福的关系。

(一)遗漏文化变量会高估宗教对幸福的影响吗?

本文上一部分的研究结果表明:如果模型存在遗漏变量问题,将高估宗教对幸福的影响效应。我们认为,文化是其中一个重要的可能因素。因此,这一部分我们将文化纳入模型中,对宗教与幸福的关系进行进一步分析。事实上,从已有文献来看,文化除了能够影响幸福水平之外(如Diener et al.,2003;Ye et al.,2015),对宗教也有重要的影响。例如,在一本论文集中,埃杰顿(2010)借用人类学家的观点指出,不同地区的传统信念和习俗对人们的生活有重要的影响,其中便包括巫术、宗教信仰等*[美]罗伯特·埃杰顿著、程克雄译:《传统信念与习俗:是否有一些比另一些好》,[美]塞缪尔·亨廷顿、劳伦斯·哈里森主编:《文化的重要作用——价值观如何影响人类进步》,北京:新华出版社,2010年,第175页。;马克斯·韦伯(2010)则指出,不同宗教的出现均能从其背后找到独特的文化解释*[德]马克斯·韦伯著、阎克文译:《马克斯·韦伯社会学文集》,北京:人民出版社,2010年,第251页。。以中国为例,作为一个多民族和多元文化共存的国家,在少数民族聚居地,其文化传统与其他地区差异极大,而这种差异往往也蕴育着地区间的不同宗教传统。

实证研究中面临的一个重要问题是对文化的衡量。一般而言,对文化的衡量主要采取三种方法:其一是将其视为一个虚拟变量,例如国家虚拟变量(Heukamp & Arino,2011)、语言虚拟变量(Diener et al.,2003)以及个人主义—集体主义虚拟变量(Lu & Gilmour,2004)等;其二是借鉴组织行为学领域的研究思路,从不同角度出发对文化进行衡量,检验不同层面的文化所发挥的作用,如Chui & Kwok(2009)和Ye et al.(2015)等*这些文献对文化的衡量主要基于Hofstede的方法。Hofstede及其合作者(Hofstede & Bond,1988)从五个角度出发刻画一个国家文化的主要特征,包括:个人主义倾向(individualism)、权力差距(power distance)、男子气概(masculinity)、不确定性规避(uncertainty avoidance)以及儒家思想(Confucian dynamism)。随后,GLOBE(Global Leadership and Organizational Behavior Effectiveness)将其扩展至九个维度。;其三是将文化的积累视为一个资本形成过程,根据政府和居民在文化方面的财政支出、消费支出以及固定资产投资额度对文化资本存量进行计算,如李娟伟和任保平(2013)等。这些处理方法都是从国家或者省区层面出发对文化进行衡量,在以微观数据为基础的实证研究中有一定的局限性。

由于本文采用的是个体横截面数据,因此,采用以上方法衡量文化并不能反映个体之间的差异以及其生活环境所蕴含的文化差异。为此,我们结合调查问卷,从三个层面(省区、社区或村、个体)出发对文化进行衡量,并结合Hofstede & Bond(1988)的思路,在每一层面纳入多个指标反映文化的内涵。具体而言,(1)省区层面:借鉴王会昌(1992)的思路,我们按照地理位置将中国划分为8个文化区*分别为:(1)北方文化区:秦岭淮河以北的中国所有地区;(2)江南文化区:长江中下游一带,包括江苏、安徽、上海、浙江、江西、湖北、湖南;(3)四川文化区:四川、重庆;(4)岭南文化区:包括广东、广西、海南;(5)闽台文化区:包括福建、台湾;(6)新疆文化区:新疆;(7)西南文化区:云南、贵州;(8)青藏文化区:西藏、青海、四川西部。参见王会昌:《中国文化地理》,武汉:华中师范大学出版社,1992年,第227—308页。,并以此为基础在模型中引入虚拟变量,从省区层面对文化进行衡量;(2)社区(村)层面:以一个社区(村)居民之间的熟悉程度、信任程度以及互帮互助的频率作为代理变量;(3)个体层面:由于与个体相关的价值观也是文化的反映,因而,我们通过一系列反映个体对待工作态度的变量作为个体价值观的代理变量。不同层面所包含的变量如表7所示。

表7 不同层面的文化及其衡量方法

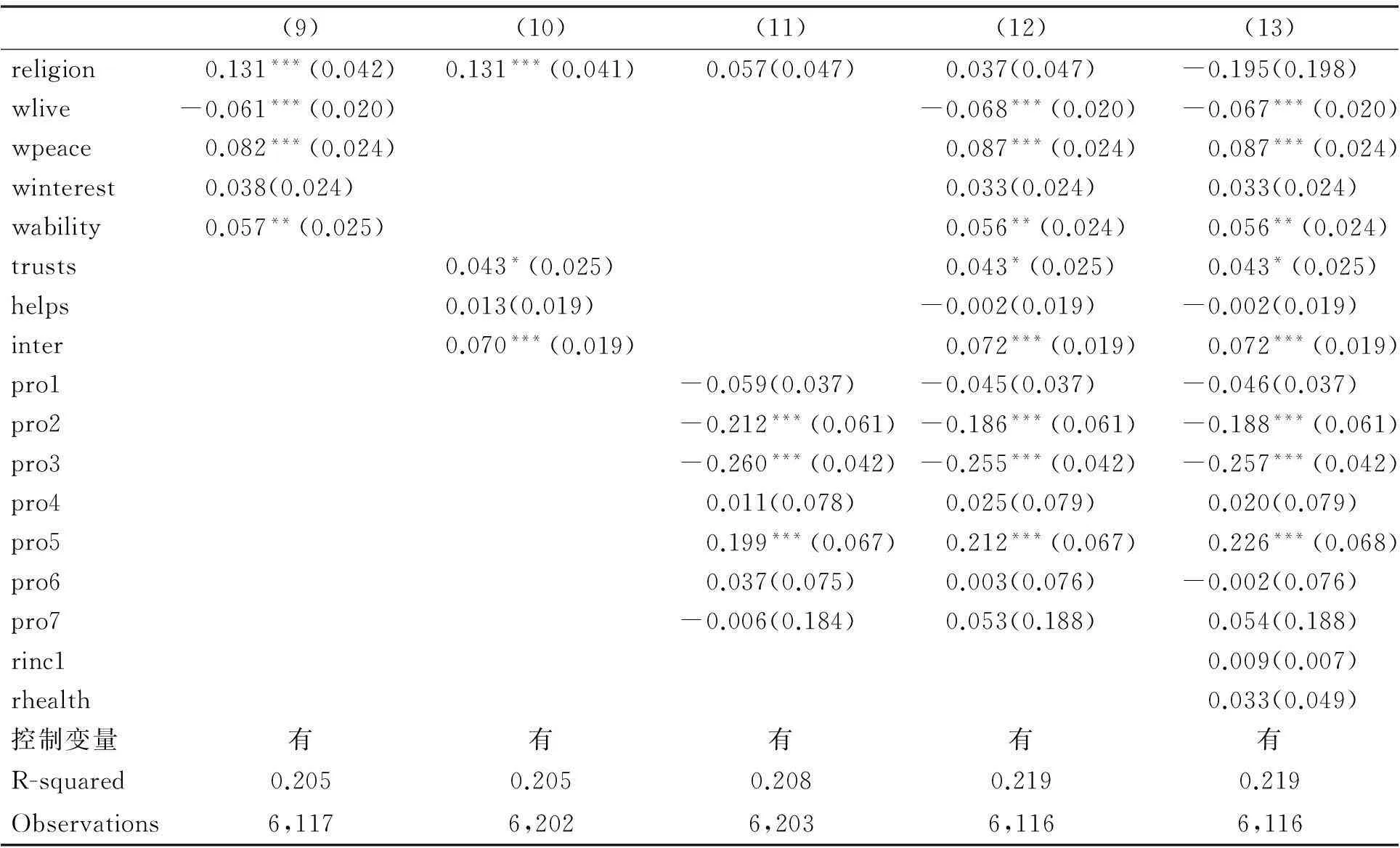

以表3第(3)组回归为基础,我们通过在模型中逐步加入三个层面的文化变量,共做了5组回归,如表8所示。可以发现,在模型中加入宗教与收入以及健康的交叉项之后,交叉项仍然不显著,与前文的估计结果保持一致,也再一次说明在本文的样本中,并不能确定宗教信仰所具有的保障效应。

表8 加入文化变量后的估计结果

注:(1)本表没有报告常数项的估计结果,下同。

表8体现出四个重要特征。首先,与之前的推断保持一致,在模型中加入文化变量后,宗教信仰对幸福的影响效应降低,特别是在加入省区层面的文化变量后,宗教对个体幸福水平的影响不再显著。这一结论说明在模型中遗漏了文化变量,会高估宗教对幸福的影响。其次,如果以价值观衡量个体层面的文化,变量的估计结果与我们的直觉是保持一致的。工作在个人生活中作为谋生手段的重要性越强烈,个体幸福水平越低;而工作在充实内心和发挥自身能力方面的重要性越强,个体的幸福水平也越高。再次,从社区(村)层面看,社区(村)居民间的熟悉程度越高,也能极大提升居民的幸福水平。表8的结果还在一定程度上印证了Lim & Putnam(2010)的结论。他们基于美国2006—2007年的成人调查数据,发现如果在模型中控制了教友之间的社会关系网络,总体信任水平对幸福的影响效应也会减弱。本文的研究结果表明:在控制社区(村)层面的信任水平后,一方面这一变量对居民幸福水平具有积极的影响,另一方面社会信任对幸福的影响也有显著的降低。最后,在模型中加入省区层面的虚拟变量后,宗教信仰对幸福的影响显著降低,且不再显著。进一步,我们还发现,四川文化和岭南文化对幸福有显著的消极影响,而新疆文化则对居民幸福水平存在积极的影响。结合以上结果,基于本文的研究样本,我们发现如果在研究过程中遗漏了文化变量,将会高估宗教对幸福的影响。

(二)城乡文化差异会影响宗教与幸福的关系吗?

马克斯·韦伯(2010)指出:“农民始终就有巫术倾向。他们的整个经济生活特别受制于大自然……只有生活取向的巨大变化,才能把他们从这种普遍而原始的宗教意识中拖出来。”*[德]马克斯·韦伯著、阎克文译:《马克斯·韦伯社会学文集》,第266页。此外,中国农村社会是典型的“熟人社会”*费孝通:《乡土中国》,北京:人民出版社,2008年,第31页。。在传统宗族观念影响下,人们在日常生活中具有较强的集体主义倾向,各类宗教组织和宗教活动作为人们交往沟通的媒介发挥着更大的作用,它们不仅能够满足农村居民的信仰需求,也是其积累社会资本的重要途径。而在城市社会中,以正式制度和市场机制为主导的文化则意味着人们具有更加强烈的个人主义倾向。在市场化进程不断加深的过程中,非正式制度和社会习俗在人际交往中发生的作用也日渐式微。

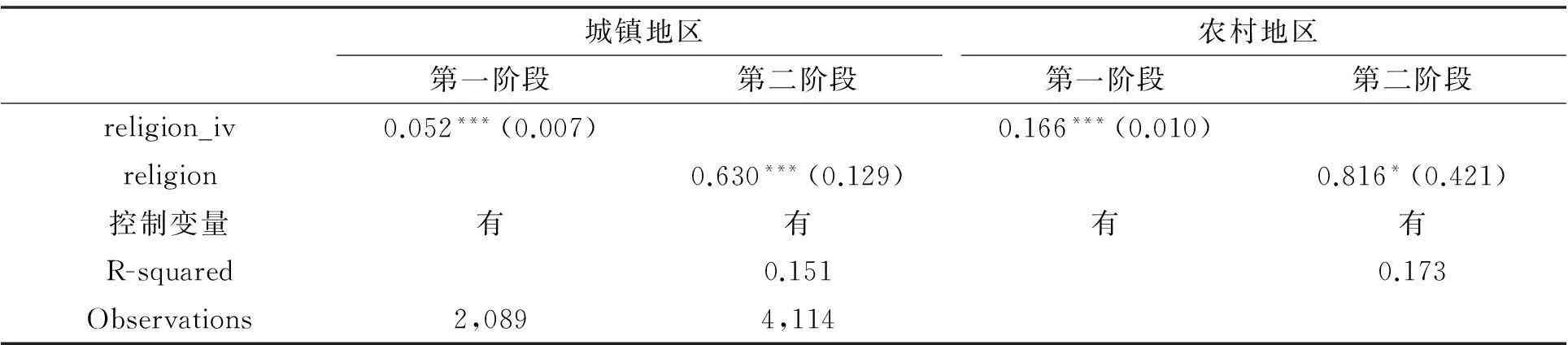

城乡文化的差异在一定程度上决定了城镇居民和农村居民对待宗教信仰的不同态度。从中国宗教市场的构成看,过往研究已经发现:宗教参与在农村地区表现出更加繁荣的态势,一些农村地区出现了不同程度的“宗教热”现象(宋跃华,2009)。本文的样本也在一定程度上证明了这一点。从城乡两个子样本来看,城镇内部信教人口所占百分比为12.91%,而在农村内部这一比例为16.63%。城乡间差异性的文化是否会进一步影响宗教信仰与幸福之间的关系呢?一种可行的分析办法应当是分别从城镇和农村两个层面分别衡量文化,并将其纳入计量模型中。但是,由于要具体衡量城乡文化较为困难,我们只能将其视为一个地区虚拟变量,并根据受访者的户籍身份,从农村和城镇两个群体出发,分别检验宗教信仰与幸福的关系。在此基础上,基于2SLS的估计结果如表9所示。

表9 基于城乡样本的估计结果

注:(1)本表采用的估计方法为2SLS。

从第一阶段的估计结果看,无论在城镇还是农村,将各省群众团体、社会团体和宗教组织数量作为宗教信仰的工具变量是合适的。同时,估计结果还表明:宗教参与均能显著改善居民的主观福利水平,且城镇地区教徒比非教徒的平均幸福水平要高0.630,农村地区的幸福差异则为0.816,说明宗教参与在农村地区对居民幸福水平产生的积极影响更大,城乡间的文化差异会显著影响宗教与幸福的关系。

尽管本文未能确定城镇和农村地区的文化所包含的具体内容,但我们仍可以从三个角度对上述差异进行解释。首先,宗教参与对其他生产性活动具有一定的挤出效应:由于城镇和农村的劳动生产率存在显著差异,对于城镇居民而言参与宗教活动的机会成本更高,对生产性活动产生的负外部性也就更强,从而弱化了宗教信仰在城镇地区对居民幸福水平产生的积极影响。其次,由于中国农村社会是典型的“熟人社会”,宗教参与作为人们交往沟通的媒介也发挥着更大的作用,各类宗教组织不仅能够满足农村居民的信仰需求,也是其积累社会资本的重要途径,因此,对主观福利的影响效应更大。最后,从风险的角度看,处于经济弱势地位的农村居民往往面临着更大的风险,在农村公共服务供给不足的情形下,农村居民的宗教诉求更强烈,在其生活中也占据着更为重要的地位,导致宗教参与对农村居民主观福利水平产生的积极影响更大。

五、结语

本文采用2012年中国劳动力动态调查(CLDS)数据,对宗教、文化与幸福的关系进行了考察。本文的研究结果表明:(1)总体而言,信教能够显著地改善居民的幸福水平,但并不能削弱收入波动和健康恶化对幸福产生的不利影响;(2)在考虑了文化的作用后,一方面个体层面和社区(村)层面的文化能够显著改善人们的幸福水平,另一方面也会削弱宗教对幸福的影响,而在考虑省区层面的文化后,宗教与幸福的关系不再显著;(3)在考虑了城镇和农村的文化差异后,信教仍能提升人们的幸福水平,但是,宗教对幸福的影响在农村地区表现得更强烈,说明城乡间的文化差异会显著影响宗教与幸福的关系。

本文的研究不仅为我们更好地理解宗教信仰与幸福的关系提供了来自中国的证据,而且也具有较强的公共政策含义。首先,由于宗教参与能够提升人们的主观福利水平,那么,从宏观层面看,各级政府应当加强与宗教组织的合作,引导各类宗教组织健康发展,以更好地“发挥宗教界人士和信教群众在促进经济社会发展中的积极作用”*参见《李克强作的政府工作报告(摘登)》,《人民日报》2015年3月6日,第2版。。其次,由于文化能够削弱宗教对幸福的影响,因此,通过合适的文化建设和引领,不仅能够引导人们树立起科学、正确的宗教观,还能丰富人民群众的业余活动,从而改善其幸福水平。最后,如果说宗教能够通过其所具有的社会关怀改善人们的福利水平,这意味着宗教组织在某种程度上扮演了政府民政部门的角色。因此,各级政府应当进一步加大公共服务支出,逐步完善社会保障制度,这不仅有利于缓解当前中国社会的“宗教热”现象,还有利于人们幸福生活的实现。

需要指出的是,本文对文化的衡量仍有值得商榷的地方。由于省区层面以及城乡地区文化测量的不具体,一方面,导致我们不能够从实证的角度具体讨论文化如何影响人们的宗教行为,从而未能基于“文化→宗教→幸福”这一影响链条更加清晰地解释三者之间的关系;另一方面,也使得我们只能笼统地确定文化与幸福之间的关系,而未能具体探讨不同文化的内涵影响幸福的内在机制和原因,这也是在未来的研究中需要进一步解决的问题。

[参考文献]

何蓉、F. Carson Mencken. 当代中国宗教信仰与社会经济地位的初步考察.世界宗教文化,2010, (6): 14—20.

江求川、张克中.宗教信仰影响老年人健康吗.世界经济文汇,2013, (5): 85—106.

乐君杰、叶晗.农民信仰宗教是价值需求还是工具需求——基于CHIPs数据的实证检验.管理世界,2012, (11): 67—76.

李峰.对宗教组织之信任的探索性研究:以上海数据为例.社会,2013, (2): 85—110.

李娟伟、任保平.中国经济增长新动力:是传统文化还是商业精神——基于文化资本视角的理论与实证研究.经济科学,2013, (4): 5—15.

阮荣平、郑凤田、刘力.宗教信仰、宗教参与与主观福利:信教会幸福吗?中国农村观察,2011, (2): 74—86.

阮荣平、郑风田、刘力.宗教信仰与社会冲突:根源还是工具?经济学(季刊),2014, (2): 793—816.

阮荣平、郑风田、刘力.信仰的力量:宗教有利于创业吗? 经济研究,2014, (3): 171—184.

宋跃华.中国宗教的“长期性”:对当今农村宗教热的一种阐读.广东省社会主义学院学报,2009, (2): 105—112.

杨凤岗.当代中国的宗教复兴与宗教短缺.文化纵横,2012, (1): 26—31.

Azzi. C., R. Ehrenberg, 1975. Household Allocation of Time and Church Attendance. Journal of Political Economy, 83, (1): 27—56.

Chaeyoon Lim, Robert D.Putnam, 2010. Religion, Social Networks, and Life Satisfaction. American Sociological Review, 75, (6): 914—933.

Chui A., Kwok C., 2009. Cltural Practices and Life Insurance Consumption: An International Analysis Using GLOBE Score. Journal of Multinational Financial Management, 19, (4): 273—290.

Clark. A.E., O. Lelkes, 2006. Deliver Us from Evil: Religion as Insurance. PSE Working Paper.

Clark, A.E., A.J. Oswald, 1996. Satisfaction and Comparison Income. Journal of Public Economics, 61, (3): 359—381.

Daniel L. Chen, 2010. Club Goods and Group Identity: Evidence from Islamic Resurgence during the Indonesian Financial Crisis. Journal of Political Economy, 118, (2): 300—354.

Dehejia. R., T. DeLeire and E. Luttmer, 2007. Insuring Consumption and Happiness through Religious Organizations. Journal of Public Economics. 91, (1): 259—279.

Dezhu Ye, Yew-Kwang Ng, Yujun Lian, 2015. Culture and Happiness. Social Indicators Research, 123, (2): 519—547.

Diener E., Oishi S., Richard E., & Lucas R., 2003. Personality, Culture, and Subjective Well-being: Emotional and cognitive evaluations of life. Annual Review of Psychology, 54, (1): 403—425.

Easterlin. R, 1995. Will Raising the Incomes of All Increase the Happiness of All. The Journal of Economic Behavior and Organization, 27, (1): 35—47.

Easterlin, Richard, 2001. A. Income and Happiness: Towards a Unified Theory. Economic Journal, 111, (3): 465—484.

Ellison. C, 1991. Religious Involvement and Subjective Well-Being. Journal of Health and Social Behavior, 32, (1): 80—99.

Ferrer-i-Carbonell, A, P. Frijters, 2004. How Important Is Methodology for the Estimates of the Determinants of Happiness. Economic Journal, 114, (7): 641—659.

Frey B S, Stutzer A, 2002. What Can Economists Learn from Happiness Research? Journal of Economic Literature, 40, (2): 402—435.

Heukamp F.H., Arino M.A., 2011. Does Country Matter for Subjective Well-being? Social Indicators Research, 100, (1): 155—170.

Hofstede G., Bond M.H., 1988. The Confucius Connection: From Cultural Roots to Economic Growth. Organizational Dynamics, 15, (1): 4—21.

Lelkes O, 2006. Tasting Freedom: Happiness, Religion and Economic Transition. The Journal of Economic Behavior and Organization, 59, (2): 173—194.

Lu. L., Gilmour R., 2004. Culture and Conceptions of Happiness: Individual Oriented and Social Oriented SWB. Journal of Happiness Studies, 5, (3): 269—291.

【责任编辑:杨海文;责任校对:杨海文,赵洪艳】

*收稿日期:2015—09—04

基金项目:广州市社科联规划项目资助(1512009—41000—42220009)

作者简介:金江,中山大学国际金融学院(珠海519082);

DOI:10.13471/j.cnki.jsysusse.2016.03.016

吴培冠,中山大学国际金融学院(珠海519082)。