胙土命氏:汉魏士族形成史论

范兆飞

(上海师范大学 人文与传播学院,上海 200234)

中国古代史研究

胙土命氏:汉魏士族形成史论

范兆飞

(上海师范大学人文与传播学院,上海200234)

【摘要】先秦氏族并未因秦汉帝国的持续打击而彻底消亡。秦汉政府采取的主要手段是强迁和离散大族,并任命酷吏弹压地方豪杰。这些举措并未奏效:六国贵胄的后裔以另一种形象继续活跃于两汉社会。汲黯家族在两百年间“世为卿大夫”具有典型性。汉代史传和碑志中的祖先书写清晰说明,两汉士族与先秦氏族渊源颇深,具有非常强烈的血缘认同。东汉人物列传和相关碑志频繁出现“世为著姓”、“代为名族”等显示了贵族主义的语辞和表达。六朝史家在撰述史传中的士族谱系时,富有“实用理性”精神,和碑志作者关于士族祖先的“漫天想象”有所不同。两汉大族关于祖先记忆的模式,成为魏晋以降士大夫构建家族谱系的源头活水。《新唐书·宰相世系表》中的若干史料与汉代碑志或史传出于同一史源,其谱系构建和命氏方式的情况,反映了先秦氏族、汉魏士族与唐代贵族之间持续不断的发展逻辑,也可视作两汉士人祖先记忆、甚至是上古氏族“胙土命氏”观念在唐宋时期的层累和投影。中古政治社会的精英阶层呈现一脉相承、波动发展和代际更新的复杂面相。中古士族研究的继续深入亟须进行长时段的综合考察,打破人为切割的断代史藩篱。

【关键词】胙土命氏先秦汉魏士族祖先记忆

士大夫是传统中国的社会精英,但士大夫从来不是帝制中国统治阶层的唯一来源。中国统治阶层的来源充满多样性和复杂性。因此,士大夫的重要使命之一就是担任国家政权和地方社会之间的调解器。士大夫高居庙堂,担任高官显宦,是其国家性的一面;隐居乡里,充当地方领袖,是其社会性的一面。士大夫欲冠冕相袭,必须掌握基本的文化技能;欲啸傲山林,则需整合乡里宗族的重要资源。前者以学术传承为根本,后者以血缘纽带为基石,两者结合之最充分的体现,莫过于中古时期的士族阶层。中外学界关于中古时期的士族研究,成果极为宏富。在经历百余年的积累之后,中古士族研究逐渐呈现出后劲乏力的迹象。不过,近年来随着中古石刻资料(尤其是墓志)的大量发现及整理出版,成为诱发中古士族研究继续深入的重要驱动力。学人近年的研究围绕以下内容重点展开:具有问题意识的个案研究、地域社会背景下的士族群体、新出墓志的疏证和整理等等。*如以谱系为中心的个案研究成为近年学人关注的话题,参见陈勇:《汉唐之间袁氏的政治沉浮与籍贯更迭——谱牒与中古史研究的一个例证》,《文史哲》2007年第4期。仇鹿鸣:《“攀附先世”与“伪冒士籍”——以渤海高氏为中心的研究》,《历史研究》2008年第2期。张金龙:《高欢家世族属真伪考辨》,《文史哲》2011年第1期。范兆飞:《中古郡望的成立与崩溃——以太原王氏的谱系塑造为中心》,《中古太原士族群体研究》,北京:中华书局,2014年,第254~274页。陈爽:《出土墓志所见中古谱牒研究》,上海:学林出版社,2015年。从更大的学术视野来看,中古士族研究枯树开花的有效路径,还应当把士族研究集中转移至中古时期的主战场,达到“瞻前顾后”的跨界效果。所谓“瞻前”,就是充分关注战国至秦汉的历史连续性,侧重于考察先秦氏族与汉魏士族的内在关系。所谓“顾后”,就是继续追踪隋唐士族与宋代士族的异同及其影响。*邢义田:《从战国至西汉的族居、族葬、世业论中国古代宗族社会的延续》,《天下一家:皇帝、官僚与社会》,北京:中华书局,2011年,第396~435页。甘怀真:《再思考士族研究的下一步:从统治阶级观点出发》,《身份、文化与权力:士族研究新探》,台北:“国立”台湾大学出版中心,2012年,第1~26页。仇鹿鸣:《士族研究中的问题与主义——以〈早期中华帝国的贵族家庭——博陵崔氏个案研究〉为中心》,《中华文史论丛》2013年第4期。有关魏晋士族和两汉士族的关系,学人曾经予以关注。前贤主要集中探讨西汉社会势力与国家政权的互动、东汉政权的建国基础、魏晋门阀制的建立以及两汉士族发展的不平衡性等话题,成就斐然。*唐长孺:《士族的形成和升降》,《魏晋南北朝史论拾遗》,北京:中华书局,1983年,第53~63页。杨联陞:《东汉的豪族》,原载《清华学报》第11卷4期,1936年,后收于氏著《东汉的豪族》,北京:商务印书馆,2011年,第1~58页。余英时:《汉代循吏与文化传播》、《东汉政权之建立与世族大姓之关系》,收入《士与中国文化》,上海:上海人民出版社,1987年,第129~286页。许倬云:《西汉政权与社会势力的交互作用》,《求古编》,北京:新星出版社,2006年,第336~358页。卢云:《汉晋文化地理》,西安:陕西人民教育出版社,1991年,第1~63页。赵沛:《两汉宗族研究》,济南:山东大学出版社,2002年。崔向东:《汉代豪族地域性研究》,北京:中华书局,2012年;《汉代豪族研究》,武汉:崇文书局,2003年。马彪:《秦汉豪族社会研究》,北京:中国书店,2002年。略嫌不足者,他们极少关注汉魏士族形成的历史渊源以及内在逻辑,拙文拟以汉代史传和碑志中的祖先追溯为切入点,旁涉《新唐书·宰相世系表》(以下简称“新表”)中的世系构成,考察汉魏士族形成的内在因素以及两汉贵族意识的成长过程,进而洞察中古士族政治社会演变的历史轨迹。

一、 先秦氏族的后裔及命运

秦汉帝国立足关中,面临的首要难题就是如何处理关东六国仍然存在的贵族势力。秦汉帝王挟权力之威号令关东,强制迁徙大族于关中,是秦汉帝国解决历史遗留问题的必然选择。实际上,在传统中国的帝制时代,凡是采用自下而上的革命手段取得政权者,几乎无一例外地强迁前朝贵胄,集中到新朝畿内地区,以便控制。秦始皇统一宇内,立即着手解决六国贵族问题,“徙天下豪富于咸阳十二万户”。*《史记》卷6《秦始皇本纪》(点校本二十四史修订本),北京:中华书局,2014年,第304页。刘邦建国以后,处理方法如出一辙,“徙豪杰诸侯强族于京师”。*《史记》卷129《货殖列传》,第3930页。嬴秦立国短促,通过强制迁徙而消灭六国贵族的政治意图远未实现,秦末六国贵族的复国运动就是证明。汉帝国继承“秦制”,将强迁关东豪族至关中作为汉帝国的基本国策,在百余年间加以持续而有力的执行,如“徙郡国豪杰及訾三百万以上茂陵”、“徙郡国吏民豪杰于茂陵、云陵”、“徙郡国豪杰任侠及有耐罪以上”、“淮南衡山王叛,郡国豪杰坐死数千人”、“募郡国吏民訾百万以上徙茂陵”、“齐王燕王交结郡国豪杰以千数谋反”。*《史记》卷118《淮南衡山列传》,第3732页;《汉书》卷6《武帝纪》,北京:中华书局,1962年,第170、205页;《汉书》卷7《宣帝纪》,第239页。

不仅如此,西汉还曾经实行离散大族的措施。如郑弘家族被强行打散,“其曾祖父本齐国临淄人,官至蜀郡属国都尉。武帝时徙强宗大姓,不得族居,将三子移居山阴,因遂家焉。”*《后汉书》卷33《郑弘传》,北京:中华书局,1965年,第1155页;周天游:《八家后汉书辑注》,《谢承后汉书》卷2《郑弘传》,第37页。在这种冷峻肃杀的政治压力下,形形色色的豪族大姓和社会精英源源不断地跻身官僚机构。*黎明钊:《辐辏与秩序——汉帝国地方社会研究》,香港:香港中文大学出版社,2012年。反之,处身国家秩序之外的地方精英,则沦为西汉帝国各级政府疑惧和打击的对象。在这场持续的抗争过程中,最显著的正是豪杰和郡国的有机结合。有关“郡国豪杰”的记载频见西汉史传。汉帝国实行郡国并行制,郡国正是豪杰势力形成乃至滋生与壮大的温床,诸侯王欲尾大不掉,必得援引郡国豪杰方能颉颃中央。汉武帝时期,江充诣阙告状,罪名是“太子丹与同产姊及王后宫奸乱,交通郡国豪猾,攻剽为奸,吏不能禁。”*《汉书》卷45《江充传》,第2175页。昭帝时期,齐孝王孙刘泽发动叛乱,“交结郡国豪杰谋反,欲先杀青州刺史”。*《汉书》卷71《隽疏于薛平彭传》,第3036页。上官桀等人发动宫廷政变,企图拥立燕王刘旦,其所凭借的力量正是“许立桀为王,外连郡国豪杰以千数”。*《汉书》卷63《武五子传》,第2756页。可见,郡国豪杰是西汉政治舞台上极为活跃的社会力量,“诸县豪杰”的描述虽偶有出现,但“郡国+豪杰”的构成是比较常见的情况。中古士族郡望中“地域(郡)+血缘(姓)”的理念,大概与这种组合关系相涉。

汉帝国打击郡国豪杰的常见举措,就是任命秉承旨意的酷吏,肆意弹压地方豪杰。《史记》和《汉书》的《酷吏传》集中反映了中央与地方豪强之间的冲突及解决方式。西汉颍川地区是豪族麇集之所,地方势力羽翼已成,汉帝国采用迁徙的单一手段已经不能奏效,遂对留置本土的豪族采取软硬两手:赵广汉采取让其内部揭发检举,诛杀首领,打乱朋党的酷吏之法;而韩延寿则是教以礼让,羁縻长老,论定古礼的循吏之法。*《汉书》卷76《赵尹韩张两王传》,第3199、3200、3210页。两种手段软硬兼施,相辅相成,见证汉帝国与颍川地域社会之间张弛关系的动态变迁。赵广汉和韩延寿正是帝国意志坚定不移的执行者,两人均系昭宣时期的人物;昭宣以前的酷吏,《史记·酷吏传》所载十人。这些酷吏至少有七人并非大族出身,而是刀笔吏。这些出身寒微的“近臣”正是执行武帝个人专制权力的最佳工具。*增渊龙夫:《中国古代的社会与国家》,东京:弘文堂,1957年,第235页。这些酷吏对付地方豪强的手段,和赵广汉对付颍川原、褚诸豪的强硬手段别无二致。韩延寿以礼相待的怀柔之策,固然意味着汉朝国策的积极变化。但是必须承认,赵广汉对待地方豪强的粗暴做法,是汉魏以降国家控制地方势力的常态。《酷吏传》中的人物多数为武帝或在霍光掌权时的郡守,这说明武帝及其继承者鼓励郡守们以非常手段铲除豪强。汉代皇权干预地方社会,既见之于皇权人格化的“酷吏”,又见之于制度化的部刺史制,与酷吏并行的似乎正是刺史制度。*许倬云:《西汉政权与社会势力的交互作用》,《求古编》,第344页。《史记》和《汉书》的《酷吏传》所载酷吏的地域出身,五人是关中人,五人是河东人,四人是河洛人,四人是齐鲁人,他们的出身大多数并不高贵,甚至卑微。关中和齐鲁地区分别是西汉的政治中心和文化中心,这两个地区自然也是西汉士族最为集中的地带。*卢云:《汉晋文化地理》,第1~63页。由于《酷吏传》所载仅是汉景帝至宣帝年间,尤其集中于武帝时期汉帝国对地方豪强采取强硬手段的记载,因此仅在这个时段具有样本学的意义。酷吏的地域分布,反向印证了学者关于西汉文化核心区的判断,但三河地区同样也是值得关注的区域。另外,再结合酷吏镇压豪杰的地理分布:关中地区七例,河南八例,河东三例,河内二例,齐鲁四例,江夏一例。我们发现,关中和河南地区是地方豪强最为活跃的地区,齐鲁地区豪杰的活跃度紧随其后,河东、河内地区的豪杰势力亦很强劲,其他地方豪杰的活跃程度并不高。

那么,汉帝国与六国贵胄后嗣等地方势力之间的拉锯战,结果如何?学人论断,“武帝时六国遗族多已零落,这迁徙的办法就用来打击新豪族了”。*杨联陞:《东汉的豪族》,第3页。情况是否的确如此呢?我们暂以汲黯家族的案例作为线索进行分析。《酷吏传》记载周阳由“与汲黯俱为忮,司马安之文恶,俱在二千石列。”汲黯当然不能归入酷吏之属,不过太史公的评价显示,汲黯身上具有酷吏的若干特征。值得注意的是汲黯之出身,《史记》记载:“汲黯字长孺,濮阳人也。其先有宠于古之卫君。至黯七世,世为卿大夫。黯以父任,孝景时为太子洗马,以庄见惮。”《汉书》的记载略有不同:“至黯十世,世为卿大夫。”*《史记》卷120《汲黯传》,第3747页。《汉书》卷50《汲黯传》,第2316页。战国时期,卫国是魏国的卫星国,在卫嗣君时期降侯为君,统治地域仅为濮阳一城。两书所谓的“卫君”始于卫嗣君,统治时期大致为公元前334年~前293年,汲黯生卒年不详,景帝统治时间为公元前188年~前141年,取其最大时间段,两者时间悬隔大致为两百年左右,以每世三十年计,则为七世,以每世二十年计,则为十世。应该说,《史记》和《汉书》所载世系虽有抵牾,却真伪难辨。实际上,太史公在记载西汉王侯将相之时,除却六国世家之外,几乎很少采用“世为著姓”一类的词汇描述西汉人物,这一点正好符合史家关于西汉社会是“布衣将相之局”、“平民社会”之说。在这种情况下,关于汲黯家族的记述就显得突兀而有趣,其“世为卿大夫”的政治身份透露,汲黯家族从先秦到汉代,持续地保持着贵族的崇高地位。

与此同时,秦汉帝国致力打击的“徙陵豪杰”,在两汉社会中仍然隐晦不明地持续发展。实际上,这些贵胄豪杰并没有因远离六国故土而凋零败落,也没有因为帝国酷吏的强横治理而灰飞烟灭。邢义田先生强调从先秦至唐代宗族社会的连续性,“西汉政府虽曾力图打压大姓豪族,实际上效果有限”。*邢义田:《从战国至西汉的族居、族葬、世业论中国古代宗族社会的延续》,《天下一家:皇帝、官僚与社会》,第396~435页。先秦贵族在两汉的政治舞台中,以另一种面貌和姿态,继续扮演着地方精英和社会领袖的重要角色。汉武帝的一系列决策,正是为了应对各地此消彼长的地方势力。武帝对地方豪杰的连环打击措施,破坏了地方秩序的平衡,乡里社会因失去领袖而趋于混乱。元帝以后,大族势力盘根错节,在地方上已经不容小觑,所以元帝在公元前40年发布诏令,废除“徙郡国民以奉园陵,令百姓远弃先祖坟墓”的规定。赵翼云:“成帝作初陵,继又改新丰戏乡为昌陵,又徙郡国豪杰赀五百万以上者,哀帝作义陵,始又诏勿徙。”*《陔余丛考》卷16《汉时陵寝徙民之令》,北京:中华书局,2006年,第300~302页。中央不再随意迁徙郡国豪杰,无疑是中央与地方势力消长的分水岭。*许倬云:《西汉政权与社会势力的交互作用》,《求古编》,第358页。只是,这样的事件是偶然发生的,还是豪宗大姓成长壮大的现实影响?这些大族的前世今生如何?甘怀真先生提示,“许多史料可以证明西汉前期的地域社会中,从先秦延续而来的豪族大量存在。《史记》的《循吏》与《酷吏》两列传是最好的证明”。*甘怀真:《再思考士族研究的下一步:从统治阶级观点出发》,第23~24页。甘氏之说,前半句于朴实中蕴含卓见,较之前文所引杨联陞先生所谓“武帝时期六国遗族多已零落”的旧说,更为可信。但是,后半句所举的证据却不能成立。前文所言《酷吏传》主要针对关中及河东地区的豪族,自然有可能是先秦贵族的遗嗣,但并无充分的证据予以支持;而《循吏传》所言,几乎很少涉及和地方豪族的关系,更谈不上这些地方领袖是先秦贵族之后裔。*余英时:《汉代循吏与文化传播》,《士与中国文化》,第129~216页。那么,我们必须要追问的是,濮阳汲黯家族所保留的贵族的连续性特征,是一个孤立的个案呢,还是具有相当的代表性?

汉帝国在百余年间持续执行的“徙陵”政策,说明关东地区的大姓世族或郡国豪杰为代表的地方势力在不断发展,成为西汉中央政权想象中的心腹大患。许倬云指出:“整个两汉由汉初政治权力结构与社会秩序各不相涉的局面,演变为武帝时两方面激烈的直接冲突,又发展为昭宣以后的逐渐将社会秩序领袖采入政治权力结构,而最后规定为元成以后帝室与士大夫共天下的情势。”*许倬云:《西汉政权与社会势力的交互作用》,《求古编》,第356页。许氏关于“帝室与士大夫共天下”之论高屋建瓴,对于理解两汉政权与社会势力的相互作用极有助益。换句话说,关东地区的郡国豪杰具有持续发展的特征。有些六国贵族由于各种各样的原因抛弃原来姓氏,改头换面,姓氏因地制宜地发生变化。如齐国田氏贵族分化出车氏、第五氏和法氏等家族。田氏改作法氏,“齐襄王法章之后。秦灭齐,子孙不敢称田姓,故以法为氏。宣帝时,徙三辅,世为二千石”。*《后汉书》卷38《法雄传》,第1276页。田氏改作车氏,“本姓田氏,其先齐诸田徙长陵。千秋为高寝郎”。*《汉书》卷66《车千秋传》,第2883页。田氏改作第五氏,“其先齐诸田,诸田徙园陵者多,故以次第为氏。伦少介然有义行。王莽末,盗贼起,宗族闾里争往附之。伦乃依险固筑营壁”。*《后汉书》卷41《第五伦传》,第1395页。第五伦本为齐国田氏后裔,田氏家族在汉帝国打击郡国豪杰的过程中,遭到极大的削弱,“诸田徙园陵者多”,后来居然以次第排行为姓氏。但是,远离故土的第五伦家族在京兆郡仍然拥有相当的活动能量。第五伦所构建的“营壁”,正是魏晋南北朝坞壁的滥觞。魏晋士族的一系列行为,在两汉之际极为活跃的豪族大姓身上,亦有类似的体现。不仅如此,在西汉末年,如日中天的王莽也要攀附田氏为祖先。*《汉书》卷98《元后传》,第4013页。诸如此类的改易姓氏者,有的出于应对严酷的政治环境,有的出于美化自身的文化需求。当然,还有大姓继续沿用原来的姓氏,田氏后裔没有改姓的,如田叔为鲁相,其先世“齐田氏苗裔也”。*《史记》卷104《田叔列传》,第3341页。又如田横、田荣、田儋等人,是故齐王田氏之后,“皆豪,宗强,能得人”。*《史记》卷94《田儋传》,第3189页。另外,长陵诸田的后裔田蚡、田胜俱上升为列侯。具有反讽意味的是,曾经一度作为汉帝国徙陵政策的“受害者”,田延年的祖先,“先齐诸田也,徙阳陵”。*《汉书》卷90《酷吏·田延年传》,第3665页。帝国致力打击的贵族,其后裔竟然充当起宣帝时期的酷吏。

齐国田氏之外,众多先秦氏族通过各种各样的方式,试图在西汉的政治舞台上展现自己的能量。兹聊举数例。晋国贵族之后活跃者,如梁统,“安定乌氏人,晋大夫梁益耳,即其先也。统高祖父子都,自河东迁居北地,子都子桥,以赀千万徙茂陵,至哀、平之末,归安定”。*《后汉书》卷34《梁统传》,第1165页。梁统在西汉末年,居然重新回归故土。韩国贵族之后,张良辅助刘邦乃世所习知,还有上党冯氏,“上党潞人也,徙杜陵。其先冯亭,为韩上党守。秦攻上党,绝太行道,韩不能守,冯亭乃入上党城守于赵。赵封冯亭为华阳君,与赵将括距秦,战死于长平。宗族由是分散,或留潞,或在赵。……及秦灭六国,而冯亭之后冯毋择、冯去疾、冯劫皆为秦将相焉。汉兴,文帝时冯唐显名,即代相子也。至武帝末,奉世以良家子选为郎”。*《汉书》卷79《冯奉世传》,第3293页。赵国贵族之后,如冯唐,“其大父赵人。父徙代。汉兴徙安陵。唐以孝著,为中郎署长”。*《史记》卷102《冯唐传》,第3317页。冯氏之外,还有扶风马氏:“其先赵奢为赵将,号曰马服君,子孙因为氏。武帝时,以吏二千石自邯郸徙焉。”*《后汉书》卷24《马援传》,第827页。魏国贵族后裔,有颍川贾山,“祖父祛,故魏王时博士弟子也”。*《汉书》卷51《贾山传》,第2327页。还有南阳冯氏,“其先魏之支别,食菜冯城,因以氏焉。秦灭魏,迁于湖阳,为郡族姓”。*《后汉书》卷33《冯鲂传》,第1147页。鲁国贵族之后,有鼎鼎大名的孔子后裔孔光家族,还有陈国袁氏:“当秦之乱,隐居河洛。高祖破项,寔从其册,天下既定,还宅扶乐。”*《隶释》卷6《国三老袁良碑》,北京:中华书局,2012年,第70~72页。还有扶风鲁氏:“其先出于鲁顷公,为楚所灭,迁于下邑,因氏焉。世吏二千石。”*《后汉书》卷25《鲁恭传》,第873页。

上述例证,不过冰山一角。六国贵族的后裔,经过一段时间的沉寂隐忍之后,再度活跃于政治舞台。另外,《后汉书·鲁恭传》中的“世吏二千石”是需要注意的记述方式。只是这个说法毕竟出自南朝人撰写的史书,我们无法排除其中可能含有六朝人贵族意识的影响。不过,《史记》已有“万石”的说法,如石奋,系赵人之后,因为“其父及四子皆二千石”,号为“万石君”,而《史记》的篇名居然是《万石张叔列传》。这种概念的出现,正是家族成员频繁担任二千石官职的反映,也是西汉士人官僚化的政治诉求,更是时人对某个家族多名成员连续担任高官的向往。大族成员通过“世吏二千石”,展现自己的政治能量和社会声望。或许正是出于这种以“世吏二千石”为荣的社会氛围,汉碑也出现相似的措辞,西汉《武斑碑》记载“汉兴以来,爵位相踵”。*《隶释》卷6《敦煌长史武斑碑》,第73页。这些概念的累积以及内外环境的激发,逐渐产生诸如鲁国史氏这样冠冕相袭的强宗巨姓,“史氏凡四人侯,至卿、大夫、二千石者十余人”。*《汉书》卷82《史丹传》,第3379页。元始初,王太后颁布《益封孔光等四辅诏》,其中的措辞“宿卫四世”、“积累仁孝”、“三世为三公”彰显出鲜明的贵族主义。大族子弟世代担任高官,成为朝野内外士大夫阶层普遍流行的政治愿望和社会心理。

二、 两汉贵族意识的成长

两汉之际,王莽改制诱发一系列的社会问题,政局动荡不安。西汉末年的八十八个起兵集团中,五十六个是世族或大姓,*余英时:《东汉政权之建立与世族大姓之关系》,《士与中国文化》,第217~286页。大族在王莽末年的起兵集团中所占的比例高达63.6%。由此可见,大姓豪宗已经坐大地方,成为社会上最为活跃的政治力量。该时期的郡国起兵,多以世族大姓为核心,大则跨州连郡,小则据守堡寨,“时赤眉、延岑暴乱三辅,郡县大姓各拥兵众”。*《后汉书》卷17《冯异传》,第645页。从逆推的角度而言,两汉之际极为活跃的社会势力,自然不可能是王莽时期一时的产物,渊源必然更早,学人甚至指出,“从新石器时代开始,以血缘关系为主的群体,不论称之为氏族、宗族或家族,即维持着聚族而居、族墓相连、生业相承的生活”。*邢义田:《从战国至西汉的族居、族葬、世业论中国古代宗族社会的延续》,《天下一家:皇帝、官僚与社会》,第432页。

光武中兴,地方豪右的活动仍未止歇,“时赵魏豪右往往屯聚,清河大姓赵纲遂于县界起坞壁,缮甲兵,为在所害”。*《后汉书》卷77《酷吏·李章传》,第2492页。所谓赵魏豪右,往往屯聚,似指赵魏故地涌现的新豪族,抑或战国时期赵魏贵族的孑遗。班马史书中屡屡出现“赵魏”、“燕赵”之类表示先秦列国时代的语词,固然不少出自两汉封国的意义,但这些词汇的频繁出现,多少可视作两个时代的连续性。这些概念透露,东汉士族和西汉士族,乃至与先秦贵胄之间具有相当的连续性。比如,京兆廉氏就是显著的例证。廉范活跃于东汉明帝时期,上距廉颇活动的战国近三百年。范晔明确将廉范归于“赵将廉颇之后”,而非“自云”,范晔必有所本。*《后汉书》卷31《廉范传》,第1101页。又如北海郑玄,“北海高密人也。八世祖崇,哀帝时尚书仆射”。*《后汉书》卷35《郑玄传》,第1207页。郑氏家族在西汉也是郡县大姓,“郑崇字子游,本高密大族,世与王家相嫁娶。祖父以訾徙平陵”。*《汉书》卷77《郑崇传》,第3254页。又如南阳樊氏,《后汉书》记载其先祖云:“樊宏字靡卿,南阳湖阳人也,世祖之舅。其先周仲山甫,封于樊,因而氏焉,为乡里著姓。父重,字君云,世善农稼,好货殖。”*《后汉书》卷32《樊宏传》,第1119页。司马彪《续汉书》载:“仲山甫封于樊,因氏国焉。爰自宅阳,徙居湖阳。”*《司马彪续汉书》卷3《樊宏传》,《八家后汉书辑注》,第384页。汉碑的记载大同小异,“君讳安,字子仲,南阳湖阳人也。厥祖曰仲山父,翼佐周宣,出纳王命,为之喉舌,以致中兴,食采于樊,子孙氏焉。亦世载德,守业不愆”。*《隶释》卷6《中常侍樊安碑》,第78~79页。樊宏、樊安为兄弟,史传和碑志对他们祖先记述的相似性,显示东汉士族欲把祖先追溯至先秦的意愿和努力。另外,耿氏的行为在东汉很具代表性。耿氏经过数百年的发展,与东汉政治的兴衰共始终,不啻为西汉鲁国史丹家族的再现,史传云:

耿氏自中兴已后迄建安之末,大将军二人,将军九人,卿十三人,尚公主三人,列侯十九人,中郎将、护羌校尉及刺史、二千石数十百人,遂与汉兴衰云。*《后汉书》卷19《耿弇传》,第724页。东汉时期如耿氏一样显赫的家族,外戚大族比比皆是,我们需要注意的是,史家对他们的撰写方式大致雷同,如梁冀家族,“冀一门,三皇后,六贵人,二大将军,夫人、女侯邑称君七人,尚公主三人,其余卿、将、尹、校五十七人。梁氏在位二十余年,穷极满盛,威行内外,百僚侧目,莫敢违命。”参见《谢承后汉书》卷二《梁竦传》,《八家后汉书辑注》,第40~41页。

正如本传所云,耿氏家族实际上在西汉时期已经名著一时,“其先武帝时以吏二千石自巨鹿徙焉”。《耿勋碑》记载,耿氏家族原居住于巨鹿,“其先本自巨鹿,世有令名,为汉建功俾侯三国,卿守将帅爵位相承以迄于君”。*《隶续》卷11《武都太守耿勋碑》,第392~393页。洪适在碑后按语:“碑云其先本自巨鹿,世有令名,为汉建功俾侯三国,卿守将帅爵位相承。按,汉史云台功臣牟平侯耿纯者,巨鹿人,其三弟亦同时封侯,好畤侯。耿弇者,茂陵人,传云其先武帝时以吏二千石自巨鹿徙。中兴初,其父况,封隃麋侯,弟舒封牟平侯。所谓‘俾侯三国’者,谓隃麋父子也。”洪适之考证看似严丝合缝,实际上未必符合历史事实。最关键者,就是无法将耿勋和耿况、耿弇等人的世系排列出来。中古时代士族的谱系构造,充满了光怪陆离的典故传说和人为攀附的痕迹。如果后人根据谱系中的典故传说,试图按图索骥,将传说故事和历史名流一一对应,看似精当缜密,实则谬以千里。两汉耿氏的活动引人注目,《东观汉记·耿嵩传》记载:

耿嵩,履清高之节,龀童介然特立,不随于俗,乡党士大夫莫不敬异之,王莽败,贼盗起,宗族在草中,谷食贵,人民相食,宗家数百,升合分粮,时嵩年十二三,宗人长少,咸共推令主廪给,莫不称平。耿嵩赈济宗族的作为,与南北朝士族救济乡里的“豪族共同体”的举动极为相似。宗人之间无论在政治动荡,还是经济危机时的互相援助都客观存在,但是这种互助共进的“共同体”特征也不应过于夸大。毕竟,同族相争、兄弟相残的例证也比比皆是。宗人之间的互助乃至强大的内聚性,仅仅是士族形成的必要条件而非充分条件。汉代士族势力的成长壮大,除却在政治上的兴风作浪之外,还体现在积极从事公共事业方面。同一族人集资立碑成为东汉经常发生的事件。如永寿二年(156)鲁相勑敬造孔庙礼器,碑阴胪列六十二人,其中“孔族凡十四人,有谱可考者曜及郎中宙、御史翊、侍郎彪,皆孔子十九世孙也”。*《隶释》卷1《鲁相韩勑造孔庙礼器碑》、《韩勑碑阴》,第19~21页。光和五年(182),《孔耽碑》记载:“厥先出自殷烈,殷家者质,故君字伯本。初鲁遭亡新之际,苗胄析离,始定兹者,从叔阳以来。”洪适按语:“孔氏谱皆不著,以圣人之后,见之碑刻尚如此,况它人乎?”*《隶释》卷5《梁相孔耽神祠碑》,第59~60页。《孔谦碣》载:“孔谦字德让者,宣尼公廿世孙,都尉君之子也。”洪适按:“所谓都尉君者,太山都尉宙也。《孔融别传》云:宙有七子,融之次第六,载于谱录者,惟有谦褒融三人,褒之名,见史晨碑。”*《隶释》卷6《孔谦碣》,第76页。除此之外,建宁五年(172),名不见经传的仲氏宗人出资,修建灵台碑,“凡诸仲三十人一人,异姓者四人”。*《隶释》卷1《灵台碑阴》,第16~17页。延熹七年(164),都乡孝子《严举碑阴》所列的十二名掾吏中,杨氏人物四人,居三分之一;弟子二十三人,杨氏十一人,占近二分之一。*《隶续》卷11《都乡孝子严举碑》、《严举碑阴》,第393~395页。近年新出的《长沙东牌楼东汉简牍》显示,东汉长沙郡的大姓除了传世文献记载的桓氏之外,大量吏名资料几乎全部集中于蛮汉相杂的三十余个大姓家族。*王万雋:《汉末三国长沙族群关系与大姓研究之一——汉末部分》,《早期中国史研究》第2卷第2期,2010年,第43~86页。更加有趣的是,这些姓氏的大部分重现于此后的走马楼吴简。*魏斌:《吴简释姓——早期长沙编户与族群问题》,《魏晋南北朝隋唐史资料》第24辑,2008年,第23~45页。

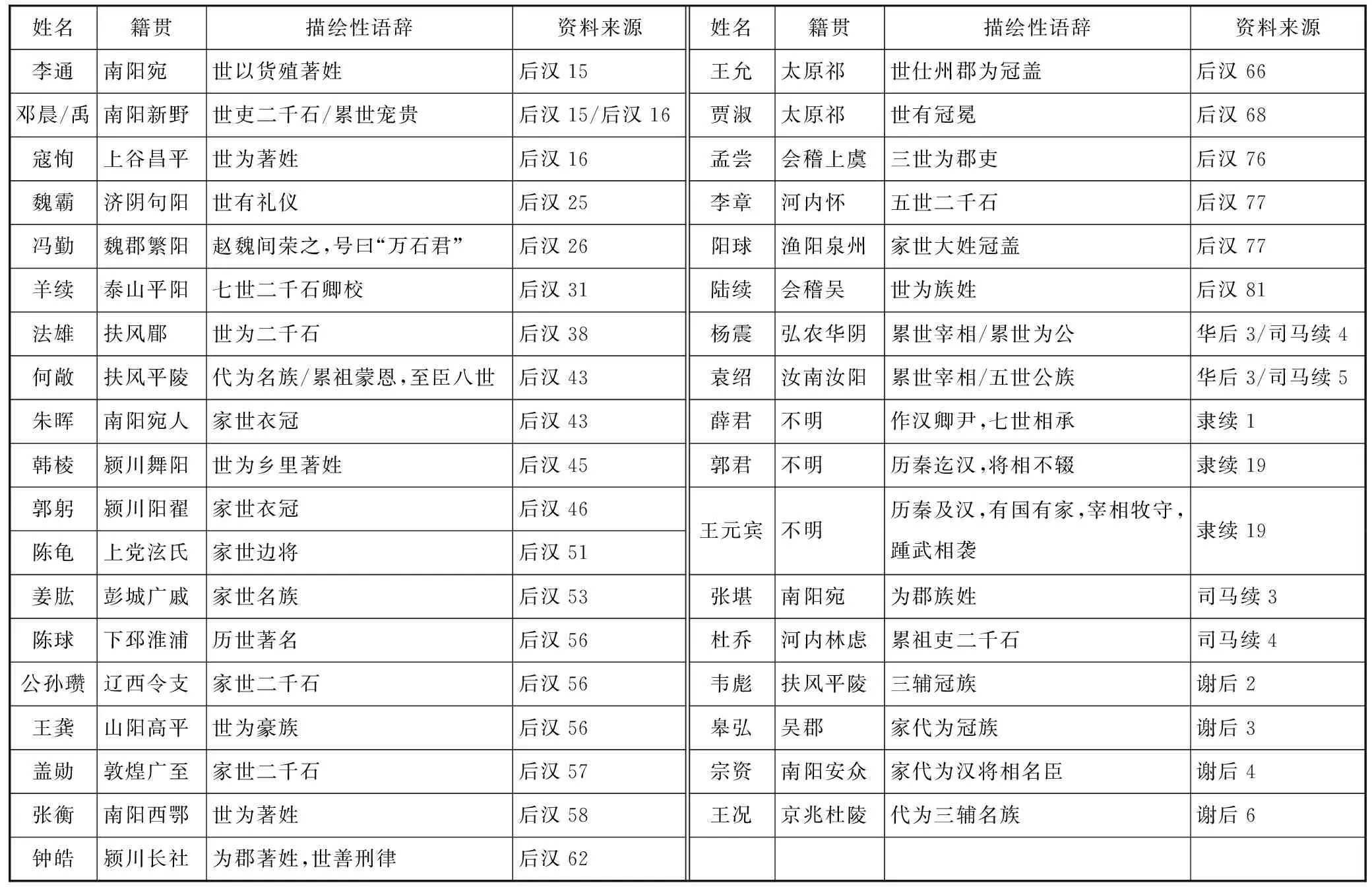

表1 东汉贵族性词汇举例简表*按,姓名一栏是该族的代表性人物,多数为传主;资料来源部分,“后汉”指《后汉书》,“华后”指“华峤《汉后书》”,“司马续”指“司马彪《续汉书》”,“谢后”指“谢承《后汉书》”,数字表示卷次。

东汉士人贵族意识的成长壮大,史传碑志中的措辞和记述方式也引人注目。“世为著姓”、“著姓”、“世吏二千石”、“家世冠冕”、“世为族姓”、“家代为冠族”一类的书写模式开始频繁出现于记载东汉人物的正史列传,表1所举不过东汉资料的沧海一粟。“世为著姓”等描述士族世代居官、世代显赫的贵族性语辞,在《史记》、《汉书》中极为罕见,而在《后汉书》以及八家《后汉书》中频繁出现。《后汉书》等史籍中贵族性词汇的涌现,无疑是士族阶层发展到一定程度的集中体现。《汉书》中有关贵族性的词汇多以“世吏二千石”的形式加以呈现,“万石君”为显著例证。两汉之际,魏郡冯勤的曾祖冯扬在汉宣帝时任弘农太守,其八子均为二千石,赵魏间荣之,人称“万石君”。《史记》中极少出现类似含有贵族性的词汇。汉碑如《王元宾碑》、《郭君碑》中的撰写方式“历秦迄汉,将相不辍”、“历秦及汉,有国有家,宰相牧守,踵武相袭”,是“世吏二千石”、“世仕州郡为著姓”等书写方式的夸大化和虚拟化。这也演化为北朝隋唐碑志描述贵族家庭“冠冕相袭”等表示成员世代高居显宦的程序化语言。除此之外,就东汉贵族意识的表征而言,文化的世袭性即家学的积累和形成,也是至关重要的因素。《后汉书》之大多数列传在介绍完传主的出生地域之后,着重介绍的就是其学术专长,而这种文化特征又经常具有世袭性。文献中“世习尚书”、“世习韩诗”之类的记载,频繁出现。东汉文化世家的涌现,促使魏晋时期的学术从国家走向家族。汉晋诸郡的大族人物,兼具血缘的“族”、文化的“士”以及出生的“郡”等因素,三位一体,有机融合,终于催生出各种各样、根深族厚的郡县大姓。

三、 《新表》所反映的祖先观念

中国古代亲属集团的生成和壮大,源于宗族和姓氏的分化、演变和重组。关于中古士族形成的认识,无论是主张官品重要者,还是主张文化重要者,都是在硬性的血缘关系之外,再增加一些弹性的非亲属的政治文化因素。官品和文化都是非血缘因素。官品等级森严,序列分明,是国家机器运行的硬部件;文化则是帝国社会的润滑剂。汉魏士族壮大之后,其血缘关系犹如一体,高官显秩和学术文化则如两翼,都不可或缺。因此,士族编修以血缘传承和标榜郡望为核心的谱牒,“氏姓之书,其所由来远矣。……其中国士人,则第其门阀。有四海大姓、郡姓、州姓、县姓。及周太祖入关,诸姓子孙有功者,并令为其宗长,仍撰谱录,纪其所承”。*《隋书》卷33《经籍志二》,北京:中华书局,1973年,第990页。编修谱牒,排列房次尤为重要。房支和宗族有本质的区别,中古大族的房分,在汉代已经开始进行,兹以崔氏为例:

崔氏出自姜姓。齐丁公伋嫡子季子让国叔乙,食采于崔,遂为崔氏。……十五世孙意如,为秦大夫,封东莱侯。二子:业、仲牟。业字伯基,汉东莱侯,居清河东武城。……(恪)七子:双、邯、寓、金、虎、蕃、固。双为东祖,邯为西祖,寓为南祖,亦号中祖。寓四世孙林,字德儒,魏司空、安阳孝侯。曾孙悦,前赵司徒、左长史、关内侯。三子:浑、潜、湛。湛生觊,后魏平东府谘议参军。生蔚,自宋奔后魏,居荥阳,号郑州崔氏。*《新唐书》卷72下《宰相世系表》“崔氏”条,第2729~2730页。

清河崔氏的几个著房如东祖、西祖、南祖、中祖之分化,大致在东汉之时。清河崔氏是汉魏六朝的一流高门,家族成员显然不会轻易放弃这个名号。清河崔氏还有清河大房、清河小房、青州房之谓。由此看到,清河崔氏的房支在汉魏之际呈现遍地开花的样态。有些所谓的“大房”仅是按照兄弟昭穆次序而定,并非最显赫的房支,如北魏名臣崔玄伯、崔浩父子是南祖崔寓之后,并不出自清河大房。崔觊子崔蔚,出仕刘宋,后居荥阳,号郑州崔氏,或与其出仕敌国政权有关。在家国同构的逻辑之下,如何考虑不同历史时段、家族的不同房支所发生的天翻地覆的剧变,抑或细雨润物的推移?在这里,我们看到政治因素和官僚属性在士族分房上的影响力。实际上,《新表》所列各族有哪些著房的标准,显然是根据该房的家族成员是否在唐代出任过宰相,这从每个世系表后介绍宰相的情况即可明知。

崔氏的另一个重要分支是博陵崔氏。博陵崔氏的始祖是崔仲牟,与清河崔氏始祖崔伯基俱为秦大夫崔意如之子,一居清河,一居博陵,因为居地的差异,遂分化为清河崔氏与博陵崔氏。值得注意的是,博陵崔氏分化为所谓的大房、二房和三房崔氏,并未因后嗣分居各地而各有名号。博陵崔氏之诸房划分完全依兄弟名分,前五房当是嫡出兄弟,自长兄至五弟依次分房,第六房所含三兄弟当庶出。*马新、齐涛:《试论汉唐时代的宗姓与房分》,《中国史研究》2013年第1期。伊沛霞将博陵崔氏的可信始祖确定为西汉的崔朝,并将崔朝之前的祖先记载视作传说故事。但正如伊氏所指出的那样:关于崔氏始祖的传说几乎没有争议。*伊沛霞:《早期中华帝国的贵族家庭——博陵崔氏个案研究》,第46~49 页。谱牒家经常把贵族人物的祖先追溯到上古经典所记载的人物,显而易见,有些是不可靠甚至荒诞不经的。*范兆飞:《中古郡望的成立与崩溃》,《中古太原士族群体研究》,第254~274页。必须指出,民间传说或神话故事中孕育着真实的历史内容。如谱牒家将博陵崔氏的祖先追溯至姜太公之孙季子食采于齐国崔邑,因地命氏,取为崔姓。十一世后,齐国崔杼父子的情况得以记载。崔杼和西汉崔朝之间的世系呈现断裂状。《新表》和《元和姓纂》都将崔杼记载为博陵崔氏的祖先,自有根据,这至少显示中古崔氏家族的姓氏认同。唐人的碑志及其意识必然对这种记载产生影响。需要强调的是,《后汉书》中的《崔骃列传》和《崔琦传》都没有将博陵崔氏的祖先攀附至上古时代。这多少反映六朝人在追溯祖先方面,具有“实用理性”的特征。在所谓的可靠始祖之前,那些虚实之间、半隐半现的祖先追忆,不排除有人为构造的痕迹,但这些虚幻缥缈的祖先记忆至少反映两点:一是贵族身份的陈陈相因,二是家族血缘的连续不断。

《新表》中的祖先记忆虽然介于亦真亦幻之间,*参见沈炳震:《唐书宰相世系表订讹》,《二十五史补编》第6册,北京:中华书局,1995年,第7576页。周一良:《〈新唐书宰相世系表引得〉序》,《周一良集》第5卷,沈阳:辽宁教育出版社,1998年,第4页。伊沛霞:《论〈新唐书·宰相世系表〉的可靠性》,《早期中华帝国的贵族家庭——博陵崔氏个案研究》,第157~177页。但就其所列的世系情况而言,其祖先大致可分为两种:具有血缘关系的真实祖先和没有血缘纽带的想象祖先。若对唐代三百六十九位宰相所涉及的九十八个姓族的祖先记忆进行分类,大致可划为三个时段:一是上古人物,包括天地神祗、传说英雄、上古帝王、先秦贵族等;二是秦汉人物,包括猛将贤相、名士良吏等;三是六朝人物,主要是名俦俊良、高官显宦等。就上古时段的祖先记忆而言,几乎没有什么证据能够说明那些上古人物和秦汉以降的人物存在真实的血缘关系,同样似乎也很难证其伪,因为有些士族谱系看起来较为完整。秦汉时代的祖先塑造,介于半真半假之间,不排除有些家族的祖先可以明确地上溯到秦汉时期,但是《新表》所列世系,并非完全可靠。守屋美都雄曾经一针见血地指出,汉代的王霸不能视作太原王氏的可靠始祖,主要理由是:《新表》记载王霸为王氏第二十八代孙,而王泽为第四十九代孙,相隔二十代,以一代三十年计,则有近六百年的差距,而王霸和王泽生活的时代仅仅相隔一百六十余年,显然极不合理。*守屋美都雄:《六朝门阀の一研究——太原王氏系谱考》第二章《始祖传说の批判》,东京:日本出版协同株式会社,1951年,第20~22页。《新表》中还存在着一些类似荒唐的祖先塑造。如《新表》“宋氏”条记载:“楚有上将军义,义生昌,汉中尉,始居西河介休。十二世孙晃,晃三子:恭、畿、洽。”*《新唐书》卷75上《宰相世系表》“宋氏”条,第3356页。其中宋恭为前燕河南太守。从宋义至宋恭,相隔十四代,应有三百年的时间差,实际却有近六百年,一代人竟有四十三年之多,不合情理。最荒谬者,《新表》“敬氏”条记载:“裔孙韶,汉末为扬州刺史,生昌,封猗氏侯。昌生归。”而敬归任南凉枹罕太守。敬归不过敬韶之孙,却相隔二百年之久,敬氏族人难道是一百年一代人?不过,我们需要指出,单纯从世系年代的排比情况而言,《新表》所及九十八族的大多数世系,这种荒唐的错误并不多见,毕竟《新表》作者欧阳修和吕夏卿都是谱牒名家。只是,世系编排的时代错乱之外,其他显而易见的盲目攀附也是客观存在的。如,《新表》“昌乐郭氏”条将汉末名士郭泰追溯为祖先,“范氏”条将汉末名士范滂追溯为祖先,但从汉至唐近七百年的时间,中间世系断裂,竟无一人。这应该是唐代宰相家族人为塑造的结果。很难想象,在六朝贵族制时代,如果郭泰、范滂真是郭氏和范氏祖先的话,六朝人物竟然对这种稀缺而珍贵的祖先资源熟视无睹。

不仅如此,《新表》所载家族世系的可靠性只是问题的一个面相,我们同时需要注意《新表》所载世系所反映的宋人乃至唐人的观念,以及中古士人家族的连续性和持久性。以《新表》所涉九十八族而言,只有宇文氏和刘氏两个胡人家族在祖先认同上模棱两可,其余九十六族基本上线索分明,世系清晰。依照上文对《新表》世系的时代解析,九十六族的世系构建大致可分为四种情况:其一,在上古、秦汉、六朝三个时代的祖先塑造浑然一体,没有明显断裂的有七十三族,占《新表》所列家族的76%。其二,没有将祖先追溯至上古时代的家族,共有七族,仅占《新表》所列家族的7.3%,其中独孤氏、长孙氏、源氏、豆卢氏、浑氏都是胡人贵胄,仅有关氏和乔氏家族可计入汉人家族,而根据关氏人物追溯的祖先为关羽——姑且不论真伪——判断该家族并不能算作严格意义上的士族。其三,努力将祖先攀附至先秦时期,却在上古至隋唐之间的汉魏六朝存在将近八百年的巨大缺环,这类家族有十二例,占《新表》所列家族的12.5%。其四,努力将祖先攀附至先秦时期,却在秦汉或六朝时期存在近四百年的世系缺环,这类家族共四例,占《新表》所列家族的4.2%。就反映中古时期的氏族文献而言,《新表》无疑最具样本学的意义。从统计数据来看,《新表》反映唐人具有鲜明的追祖意识,正是将祖先记忆的触角尽量延伸,迈过汉魏六朝,抵达遥远的上古时期,在攀附两千年间甚或更为久远的精英名流、猛将贤相、上古帝王甚或传说神祗的同时,也在彰显中古家族连绵不断的追求和认同。

我们还需要注意到《新表》中沉淀和层累着汉人的祖先意识。兹以《隶释》所载汉碑中与《新表》姓氏重复者进行复核比对。《陈球碑》记载其祖先云:“有虞氏之裔也。当周盛德。有虞遏父。为陶(下缺)公生公子完。适齐。为桓公公正。其后强大。遂有齐土。楚汉之(下缺)官生屯有令名广汉太守。”*《隶释》卷10《太尉陈球碑》,第110~111页。《新表》“陈氏”条载:“虞帝舜之后。夏禹封舜子商均于虞城,三十二世孙遏父为周陶正,武王妻以元女大姬,生满,封之于陈,赐姓妫,以奉舜祀,是为胡公。九世孙厉公他生敬仲完,奔齐,以国为姓。”可见《新表》“陈氏”条的内容虽然详细,但其基本线索来自于《陈球碑》。又如,《张纳碑》载其先世云,“其先(缺二字)之冑。立姓定氏。应天文像。炎汉龙兴。留侯维干。枝裔滋布。并极爵秩。君之曾祖”。 《张寿碑》记载其先世云,“其先盖晋大夫张老盛德之裔”。《张表碑》记载其祖先云:“系帝高辛,爰暨后稷。张仲孝友,雅艺攸载,天挺留侯,应期佐治。与汉龙兴,诞发神谋,君其胤也。”*《隶释》卷5《巴郡太守张纳碑》,第61~62页;《隶释》卷7《竹邑侯相张寿碑》,第88~89页;《隶释》卷8《冀州从事张表碑》,第91页。而《张良传》记载其先世非常简略,“其先韩人也。大父开地,相韩昭侯、宣惠王、襄哀王。父平,相釐王、悼惠王”。*《史记》卷55《留侯世家》,第2457页。《新表》“张氏”条记载:“黄帝子少昊青阳氏第五子挥为弓正,始制弓矢,子孙赐姓张氏。……其后裔事晋为大夫。张侯生老,……至三卿分晋,张氏仕韩。韩相张开地,生平,凡相五君。平生良,字子房,汉留文成侯。”*《新唐书》卷72下《宰相世系表》“张氏”条,第2675页。由此可见,除却张良被塑造为张氏共同的祖先之外,《张寿碑》中关于“晋大夫张老盛德之裔”的记忆资源为《新表》所接收。实际上,西晋《张朗碑》就已经吸收了这种记载方式,“其先张老,为晋大夫,……自春秋爰迄周末,弈世相□显名战国。遝于子房,黄父授书”。而北魏《张宁墓志》记载其祖先“帝喾之元冑,张衡之后焉”。北魏《张玉怜墓志》记载“深源峻远,冑自炎皇。子房处汉,秩穷衮命”。*赵超:《汉魏南北朝墓志汇编》,天津:天津古籍出版社,第11、305、319页。可见北魏墓志关于张氏祖先的记载,和汉晋碑志并非同源。而《新表》吸收了汉晋碑志的成分。再如,汉代《唐扶碑》记载其先世云:“其先出自庆都,感赤龙生尧,王有天下。……苗胄枝分,相土视居,因氏唐焉。”*《隶释》卷5《汉成阳令唐扶颂》,第60~61页。《新表》“唐氏”条记载其祖先系“帝尧初封唐侯”云云。

与此相反,也有的条目和汉碑中的记载迥然不同。如《高颐碑》记载其祖先,“其先出自帝颛顼之苗冑裔乎”。*《隶释》卷11《益州刺史高颐碑》,第129页。而《新表》“高氏”条则云,“齐太公六世孙文公赤”。又如《祝睦碑》载其先世云:“伊余祝君,兆自黎辛,祝融苗胄,承获祯庆。光裔炽藐,分仕六国,张雄诸夏,郑有祝聃者,君其胤也。”*《隶释》卷7《山阳太守祝睦后碑》,第83~84页。而《新表》“祝氏”条云:“周武王克商,封黄帝之后于祝,后为齐所并,其封域至齐之间,祝阿、祝丘是也。”《国语·郑语》载昆吾及苏、顾、温、董为己姓,是较早的姓号之一,据说己姓源出传说的祝融部。如此,两者的祖先记忆截然不同。《新表》诸族的世系来源,呈现不平衡性的层累特征:有些条目的构成极为简略,甚至粗制滥造,如关氏条,有些条目的构成极为详备;有些条目根据北朝墓志所反映的家谱所作,有些条目根据唐人的碑文或家状所纂,甚至有些条目在汉碑里都能找到一鳞半爪。

四、 余论

在研究中古史的时候,我们需要注意不同的史料所具有的异质性和同质性。史传作者在处理史料之时,尤其在处理两汉人物与先秦祖先的关系时,具有人为增删的痕迹。先秦时期的“胙土命氏”,在汉魏时期通过郡望的显达得以复活。《后汉书》、《三国志》等中古文献屡屡将郡名和人名相结合,名流以名郡而益贵,名郡以名士而益显。可以说,名郡和大族的结合,促成中古士族的最终形成,这不啻于先秦“胙土命氏”的传承与更新。如此,士族通过冠于其前的郡名,得以和其他地域的同姓家族区别开来,使得家族在“胙土”内外具有高度的身份认同。先秦氏族的势力范围在“胙土”之内,而中古士族的势力范围远逾“胙土”之外。汉魏士族的成长壮大,并未因史家在记述其先世时的“实用理性”而减缓步伐,也未因碑志作者在追溯其祖先时的“漫天想象”而增光溢彩,阶层发展的内在逻辑决定着一切。

那么,先秦氏族、汉魏士族和唐宋贵族之间存在什么样的内在逻辑?《新表》是我们分析这个问题的最佳样本。如果对《新表》所载九十八族的命氏方式进行统计分析,我们就会发现:中古士族的追祖方式存在诸多类型,分布情况是:“因地为氏”四十四例,“以国为氏”十六例,“以字为氏”十一例,“帝王赐氏”六例,“因号为氏”五例,“以谥为氏”三例,“次第为氏”三例,“以纹命氏”二例,“以姓为氏”二例,“去邑为氏”一例,“以部为氏”一例,“以官为氏”一例,“以名为氏”一例,“以族为氏”一例,不明者一例。其中,“因地为氏”和“以国为氏”表达的本质就是“胙土命氏”,两者共六十例,占《新表》命氏方式的61.2%。紧随其后的,则是“以字为氏”,占《新表》命氏方式的11.2%。《新表》的构成呈现不平衡性特征,其命氏方式的构成也不言而喻,渗透着汉魏六朝人的命氏意识和祖先观念。唐宋士大夫关于命氏思想的形成,直接来自汉魏六朝乃至上古“胙土命氏”的思想,显示从上古到唐宋贵族意识的连续性。

不仅如此,在研究中国古代社会阶层的流动以及政治社会的巨大变动时,我们提倡进行长时段的考察。所谓的长时段,即指打破断代史的藩篱和朝代为限的人为切割。中国古史本是滔滔不绝的江河,这条历史江河的不同流域自然风景殊异。不过,我们也要清醒地认识到,历史时段的形成,多数情况只是简单地王朝更迭,而后来的史家多少有些人为地把它们分割成独立而断裂的研究时段。中古家族在这种情况之下的变化和不变都有可能被赋予本身不曾具有的被夸大的形象。姑且不论关于中国古代史历史分期问题的众说纷纭,就将中国古史简单地划分为先秦、秦汉、魏晋南北朝、隋唐等时期而言,固然有助于各个时段的深入研究。但是,这种拦腰斩断的断代史研究,可能对某些本身具有连贯性的重要问题,比如在研究中古士族阶层时,对其“前生”和“来世”都缺乏足够的认知,从而陷入“瞎子摸象”的窠臼。赵翼洞察西汉开国是布衣将相之局,而东汉功臣则是儒者气象。*王树民:《廿二史札记校证》卷2“汉初布衣将相之局”、卷4“东汉功臣多近儒”条,北京:中华书局,1984年,第36、90页。后世学人基本认同赵翼之说。但是,西汉所谓的“平民社会”内部蕴藏着先秦氏族不懈发展乃至持续成长壮大的潜流和能量。范晔已经意识到汉代与战国地方势力的连续性,“汉承战国余烈,多豪猾之民。其并兼者则陵横邦邑,桀健者则雄张闾里”。*《后汉书》卷77《酷吏传》,第2487页。毋庸置疑,有的先秦贵族已成落花流水,而先秦贵族和汉魏士族的重叠与持续似应充分关注。构成中古精英阶层“波动发展”的驱动力,正是一波旧族的沦落和另一波新族的崛起,如此往复的社会流动源源不断。

[责任编辑陈文彬]

The Shaping of Aristocratic Families During the Periods of Han and Wei Dynasties

FAN Zhao-fei

(SchooloftheHumanitiesandCommunication,ShanghaiNormalUniversity,Shanghai200234,China)

Abstract:The aristocracy of the ancient times did not perish completely after continual attacks of the Qin and Han governments, which dealt with the former aristocratic families in many ways, such as migration, dispersion, and appointing the cruel officials to control the regional elites. Nevertheless, such means did not work. The descendants of the aristocratic families continued to be active in the Han Dynasty. It was typical of Ji An’s (汲黯) family which produced many people to attain high office in two centuries. The way of ancestry writing in biographies and inscriptions implied the close connection of the aristocratic families between the Han Dynasty and ancient times. There were so many words in the biographies and inscriptions in the Later Han Dynasty, such as “each generation was always famous”(世为著姓), to represent aristocratism. The historians of the Six Dynasties had the pragmatic tradition in describing the genealogies of aristocratic families in the biographies, which was different from the writers of inscriptions with the super-imagination. The Wei and Jin Dynasties saw the influences of ancestry writing in the Han Dynasty. Some materials in the genealogical lists of “Tang Chief Ministers” of Xin Tang Shu and the inscriptions in the the Han Dynasty had the same sources, which reflected the lasting development and also could be regarded as the projection of ancestral memory of the Han Dynasty, even the concept of “awarding land and surnames”(胙土命氏) in ancient times. There were complex characters of the elites in medieval China, such as the same origin, fluctuate development and frequent renewal. It was necessary for us to study the aristocratic families by the means of comprehensive investigation during long periods and to break the barriers of dynastic history.

Key words:awarding land and surnames; ancient times; Han and Wei Dynasties; aristocratic families; ancestral memory

[作者简介]范兆飞,历史学博士,上海师范大学人文与传播学院教授。

⌾本文系上海高校高原学科建设计划资助“中国史”的阶段性成果。