《山乡巨变》语图关系研究

唐 蕾

《山乡巨变》语图关系研究

唐 蕾

《山乡巨变》是中国农业合作化小说的代表作,小说描写了湖南一个僻静的山乡里,农民们组织农业生产合作社时所发生的巨大变化。为了写好这部作品,周立波花费了不少心思:“在这期间,我看了毛主席的著作,参加了各级党委召开的一些关于合作化的会议,学习了合作化运动的政策。在运动的萌芽时期,我考察了一个名叫石岭村的农业社,这个社的规模小,材料不多,但也给予了一些启发。1955年,合作化高潮时期,我又在乡下参加了一部分工作。经过两个冬春,研究了四个乡的几个社,到1956年6月,才开始执笔。”[1]

从时间上看,《山乡巨变》的创作正值中国农业合作化的高潮时期。1955年毛泽东亲自编辑《中国农村的社会主义高潮》一书,加大对“右倾保守思想”的批判,要求半社会主义的初级社加速向社会主义性质的高级社转变。“到一九五五年夏季,农业生产合作社已由一九五四年春季的十万个增加到近六十五万个;加入农业生产合作社的农户,已由一百八十万户增加到一千六百九十万户,约占全国农户的百分之十五。”[2]然而,这部旨在展现历史性变革的文学作品,恐怕并不能真正走进许多目不识丁的合作社员家中。好在《山乡巨变》并不是“孤本”,在它产生不久,连环画本的《山乡巨变》就接替了它的任务。

“事实上,在建设时期,就真正能够满足大众的普遍需求而言,没有什么艺术形式像连环画那样具有普遍性和渗透性。”[3]新中国成立后,连环画(也叫“小人书”)因为简洁易懂的特点,受到极大重视。1950年文化部美术处组建大众图画出版社大量出版连环画。1951年,文化部艺术事业管理局、全国美协等7家单位联合成立“连环画研究室”,加强对连环画的研究及审查工作。“十年来全国共出版种数接近二万种,总印数约达六亿册左右。如果说,每册连环画的读者至少为十人(一般情况一本连环画的读者不止十人,而往往几十人到几百人),那么十年来就至少有六十亿人次的读者”,“通过连环画向读者进行共产主义思想教育,应该是连环画出版工作的最重要的任务”[4]。在这种形势下,小说《山乡巨变》成了连环画改编的不二选择。

《山乡巨变》连环画是建党40周年的献礼之作。画家贺友直回忆当初创作时,自己曾多次被送往湖南、上海郊区体验生活,在下生活前,还学习了中共中央关于合作化的文件[5]。在艺术上,贺友直花费了大量心思去研读小说原作,从《清明上河图》等传统绘画中寻找灵感,“又从陈老莲的画中学习他的衣纹处理,试着用白描的方法画了几张”[6]。经过不断打磨、修改,贺友直最终完成了4本连环画[7]。在1963年文化部与中国美协共同举办的第一届全国连环画评奖中,《山乡巨变》获得绘画一等奖。

从内容上来说,连环画本的《山乡巨变》是对于小说原作的模仿,“大凡以语言文本为模仿对象的图像艺术,取得较高艺术成就的概率非常之高”,“语言是实指符号,因而是强势的;图像是虚指符号,所以是弱势的”,“图像艺术对于语言艺术的模仿是语图互仿的‘顺势’”[8]。的确,连环画本《山乡巨变》不失为一部艺术精品。“这部作品的人物性格刻画相当深入,具有浓郁的生活气息与地方风格,其绘画表现与文学原著相得益彰,集抒情性与写实性为一体,形成了高度成熟的民族艺术形式,达到了连环画历史上的最高水平,产生了划时代的意义。”[9]

从流通来看,“小人书”除了给文化程度不高的读者以审美的享受外,最主要的还是将作为言外之意的政治意义表达出来。在这种对语言及言外之意的模仿中,图画所做的可能不只是简单的“复制”,它更是画家的“重建”。本文将对作为小说文本与图画文本的《山乡巨变》进行比较分析,感受语图的魅力,厘清它们之间不能僭越的界限;同时通过对作家与画家叙述逻辑的梳理,来考察它们如何进行作为“言外之意”与“画外之意”的政治性的表达。

编码图像的“像外之意”

罗兰·巴特把图像信息的生成分为三个层次:“语言信息”、“无符码的图像信息”和“编码的图像信息”。“语言信息”在连环画文本中,指的就是“脚本”。它告诉读者,这是什么,构成了对能指下面,“一连串浮动的所指”的钳制,阻止了内涵意义的扩散。要知道,“连环画脚本,不仅决定一本连环画的主题思想,而且关系整个作品的故事情节、人物思想面貌,对整个作品的政治质量和艺术质量都起着决定性作用”[10]。《山乡巨变》的脚本虽然出现在图画的边缘,只有图画的1/5那么大,但是可以说,它几乎第一时间夺取了观众的注意力,表意的精准性是十分重要的[11]。

对于图像信息的另外两个层次——“无符码的图像信息”和“编码的图像信息”,巴特将前者称作字面信息,后者称为象征信息。“字面信息是针对指称的外延形象的,接受者通过感性读取可以一目了然;而象征信息是被包含的内涵形象,需要接受者根据一定的知识结构和文化习俗、惯例等做出相应的解读,不同的接受者解读的程度和层次也不尽相同”[12]。下面以《山乡巨变》连环画Ⅱ-77(Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ代指册数,具体画幅以阿拉伯数字表示)为例来说明图像信息的三个层次。

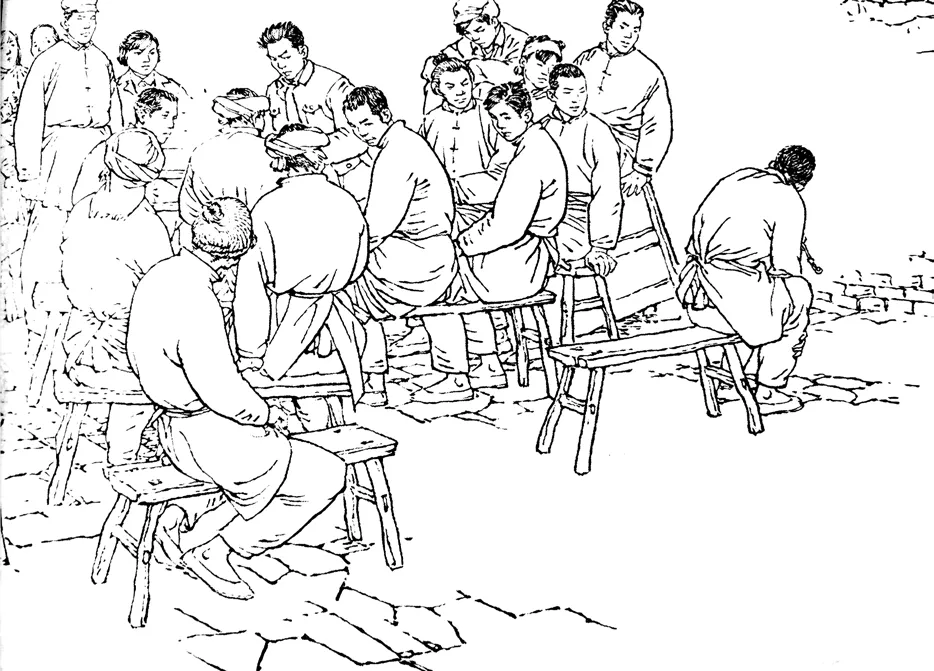

Ⅱ-77

顺着视觉所获的初步信息,只要稍微调动一下我们的情感经验,就可以读出图中二人没有点破的恋爱关系。从位置上判断,少女虽羞赧却处在主动的位置上,说明其个性热情直接;男青年虽稍显被动,却愿意追随少女,这也暗示了男青年个性中容易被人牵制的部分。如果是读过小说的读者,就能够将画面所传递的信息与小说中人物形象联系起来。小说里这个男青年陈大春是个勇敢却缺少判断力的人,在政治生活中容易被激进的思潮所鼓动,行事鲁莽,这和他在画幅中易受人牵制的形象相吻合。而少女盛淑君,和她在画面中先发制人的特点一致,小说中的她在政治生活中也有审时度势、抢占先机的特点,成长进步得非常迅速。这些性格中和政治生活相关联的部分,画家将它们隐藏在图画的表层意义之下。

流动之“文”与并置之“图”

连环画本的《山乡巨变》是对周立波小说的改编。巧合的是,作家周立波和画家贺友直都曾论述过语图关系。周立波曾谈过小说和造型艺术的区别:“叙事诗和小说,便于描述人的行动,长于叙述和描写变化着的人和事,短于静止的刻划。静物写生是造型艺术擅长的作业。因此,小说主要地要写人的行动,要以动写静,要选取人物的一个或几十个关键性的行动或动作,来塑造人物的形象”。[13]贺友直也有过相关论述:“画,是通过看得见的,去表现看不见的。看得见的是形,看不见的是意。看得见的在画里,看不见的在心里。心理怎么会感觉出看不见的意来?其实它是通过形象符号的组合表现出来的。”[14]

这里作家和画家都触及了语图的本质特点,也就是莱辛在《拉奥孔》中所论述的观点:绘画是空间的艺术,“由于所用的符号或摹仿媒介只能在空间中配合,就必然要完全地抛开时间,所以持续的动作,正因为它是持续的,就不能成为绘画的题材。绘画只能满足于在空间中并列的动作或是单纯的物体,这些物体可以用姿势去暗示某一种动作。”[15]而诗是时间的艺术,“在它的持续性的摹仿里,也只能运用物体的某一个属性,而所选择的就应该是,从诗要运用它那个观点去看,能够引起该物体的最生动的感性形象的那个属性”[16]。所以说,语言符号的先后顺序(读了后面,就忘了前面)和图像符号在空间中并列呈现的特点是相互矛盾的,因此小说很难呈现整体的画面感,它的优势是在持续性中动态地呈现;但是画就不同了,它可以在一个空间中展现多种形象,而这些形象之间可以是补充的或者悖反的。以连环画Ⅱ-62为例。

Ⅱ-62

Ⅱ-62描画的是王菊生夫妇当着干部刘雨生的面,为了入社的事争吵。但是在这幅图里有一个不和谐的因素,画面左上角的位置,王菊生的女儿一边吃饭,一边津津有味地观看父母争吵,小孩儿轻松的表情和画面主体人物行为形成对比,消解了冲突,达到讽刺的效果。通过小孩儿在图画中的“观看”视角,画家为我们营造了类似“画中画”的效果,这是画家在叙述中有意安插的“预兆”。但是,这个“预兆”在小说里并没有出现。小说中没有关于王菊生女儿的描写,而是让夫妻俩尽情地大闹一场,直到最后被邻居无意中揭穿真相。那么,画家为什么要擅自安插这个小孩儿呢?

这其实正是由于小说与画的本质特点所决定的。小说作为时间的艺术,可以采用倒叙的手法建立叙述逻辑。小说中夫妻俩吵架,被揭穿后,读者自然就会联想到吵架前的预谋。我们读到最后,发现原来这一切都是演戏,就会感到极大的趣味性,收获一种不期而遇的快感。但是,画是空间的艺术。虽然连环画借助脚本在一定意义上有了持续性,但是在观赏每一幅图画时,我们的注意力只能被单幅的图画所吸引,一旦转到下一幅画,前一幅画对我们的吸引几乎完全被取代。因此,画家为了调动我们全部的注意力,必须在每一幅图上,尽可能多地展现出叙述逻辑,他有时需要将时间的线性关系破坏,安插一些线索,让读者在读图时按照自己的理解建立时间关系,将线索组合起来,带着问题往下读,直到最后,获得一种符合期待的快感。另一方面,这些不和谐的元素在同一幅画中出现,形成张力,这也是画家的艺术表现手法。

既然这种添加是成功的,那小说可不可以也运用绘画的技法呢?答案是不可以。因为作家把重心放在了夫妻俩密不透风的口角中,越吵越激烈,甚至动起手来,观众的情绪是越来越紧张的。语言文本要以讽刺的手法消解一个激烈的冲突,往往会先扬后抑,先将人的情绪抛掷到最高点,再取消它,就会显得滑稽可笑。如果突然加入“小孩”这一细节,反而会打乱叙述节奏。所以,画中多种形象并置的手法,在小说中出现只会显得杂乱无章,这是由画和小说的特点决定的。

想象空间的窄化

和小说比起来,画给人的印象更加直观、鲜明,它从视觉上率先抢占了读者的注意力。“文学是形象思维,它所展示的也是一种‘图像’,不过不同于传媒的图像,后者是直观的、诉诸视觉的图像;前者是思维的、诉诸想象的图像”,因此从文学原著到连环画,读者接受了一段从文学阅读到文学观看的过程[17]。和小说比起来,画留给读者想象的空间更逼仄、更板滞。以小说第5章部分内容为例,与连环画Ⅰ-57对照比较。

小说中,贫农符贱庚在农业合作化会议上发难,说了很多丧气话,引起不小的震动。刘雨生问符贱庚是否受了什么人的支使?符贱庚嘴硬说没人支使。邓秀梅暗暗观察秋丝瓜(被疑为在背后支使符贱庚的人),发现他脸上纹风不动,邓秀梅也不能判断此事是否与他有关。会场中其他人呢?“所有的人,连符癞子在内,都一声不响,房间里头,静静悄悄地,只有小钟不停不息地,滴滴嗒嗒地走着”[18]。

那么,连环画是如何表现的?

Ⅰ-57

Ⅰ-57中,随着众人的目光,我们很轻松就能锁定这张图的中心。图片中大家的视线分成了两拨,一拨看向符贱庚(前景左边戴帽子的男性);而更多的人(包括会议的领导者邓秀梅、刘雨生)目光都转向了秋丝瓜(前景右边弓着背的男性),秋丝瓜成为真正的焦点。画面中秋丝瓜非常低调地坐在会场最后一排,坐姿与符贱庚保持一致,却和会场其他群众相悖,这既暗示了秋丝瓜、符贱庚二人的同盟关系,也说明了对群众的敌意。这种观看视角其实很好地解释了图画叙述的逻辑:躲在众人身后的秋丝瓜之流在心知肚明的领导和群众眼中早已浮出水面,斗争双方摆开阵势。画家将背后主使秋丝瓜直接推到了前台,这与小说中斗争对象尚未确定是不同的。

这个细节的处理,恰恰证明了连环画与小说的区别:如果我们读小说中对应文字,会有丰富的心理过程,会感到在这场不动声色的较量中,唯其幕后主使不露面才增添了阅读的紧张性。但是,画因为难以表达“画外之意”,于是它为了要表现斗争,就只有让斗争双方直接出场了。如果说,语言是为了唤起不可见、不可图绘的思维的最好媒介。那么,和语言相比,图像则甘愿全盘托出,让人在其表面滞留,它承认给人的想象空间相对逼仄,如果要让它成为一幅地图,必须在其中设立种种“地标”,将无法言说的“画外之意”明白无误地展现出来,再引导人们深入。受众(特别是连环画的受众)需要的是强烈的视觉刺激,而不是过多的想象空间。因此,画家必须选择一个典型的瞬间,让冲突得以呈现,满足受众的期待。

一个人物的两样书写

在《拉奥孔》中,莱辛举了一个例子来说明诗与画的区别,艺术家为了表现天文学女神的职责,就在画中,让她用一根棍子指着天文仪;难道诗人还要这样叙述女神的形象吗?“这岂不是就像一个人本来能够而且应该把话说得响响亮亮的,却还要运用土耳其后宫里哑巴太监们因为不能说话而造出来的那种符号吗?”[19]艺术家往往会在图画中加入象征符号,让人物特色鲜明;而诗人则可以通过不那么直接的方法就让人物面目清晰、寓意深刻。对于小说和连环画《山乡巨变》来说,它们都不是纯粹的艺术品,如何在不破坏艺术性的前提下,让政治寓意得到最充分的表达。关于这一点,作家和画家心照不宣地将焦点集中在邓秀梅身上。

周立波曾经在文章中写道:“作者的人物还得把政策思想和艺术形象统一起来,千万不要使作品的形象和政策分家,使政策好像是从外面加进去似的”[20]。小说中,周立波选择了邓秀梅作为他的“政策思想和艺术形象”的结合体,让她居于观察的核心地位,是有权利引导读者的叙述人。初见亭面糊,邓秀梅判断“这人有一点罗嗦,不过,听口气,倒是个好人”,“这个人有点糊涂”[21],道出亭面糊的本质:为人糊涂却本分,政治身份可靠却不能依靠,无法成为合作化运动的中流砥柱,需接受改造。看到盛淑君时,邓秀梅看出她“乡里姑娘的蛮野和稚气”,更重要的是“从这姑娘的身上好像重新看见了自己逝去不远的闺女时代的单纯。她一下子就看上了她了”[22],这是对盛淑君政治身份的极度肯定,她将把盛淑君作为自己的“接班人”来培养。而对于同事李月辉,邓秀梅在来清溪乡之前就知道他曾犯过右倾错误,通过观察,她的结论是“这样的人是不容易生气的。就是发气,人家也不会怕他”[23]。意思是李月辉脾性好,人缘好,作为“大家长”能服众;但遇到激烈的斗争,“小脚女人”的作风恐怕是应付不了的。

那么作为思想鉴定人的邓秀梅,在别人眼中又是怎样的呢?小说中有两处对邓秀梅的观察,首先是一开场来自亭面糊的观察:“穿一身青斜纹布制服,白底蓝花的衬衣的领子露了出来,披在棉衣领子的两边。棉制服右边的上口袋佩一枝钢笔,插一把牙刷,她没戴帽子,剪短了的黑浸浸的头发在脑门顶上挑开一条缝,两耳的上边,夹两个黑黑的夹子。两撇弯弯的、墨黑的眉毛,又细又长,眉尖差不多伸到了鬓边,脚上穿的是蓝布面子胶底鞋”[24]。这番观察后,亭面糊立刻猜到了她的身份“是一个干部”。制服、衬衣领子、钢笔、牙刷、剪短的头发和胶鞋,在亭面糊眼中,这些要素都是和权力结合在一起的,它最简单概括的表达,就是处在政治核心地位的“干部”。还有一次对邓秀梅的直接观察源自盛家大翁妈,她先是说:“细肉白净,脸模子长得也好”,“先说我们盛家里的淑妹子好看,我看不如邓同志……”。这位邓同志是怎么回答她的呢?“盛家翁妈,不要说笑话。你是来申请入社的吗?”邓秀梅将叙述人的视角自然地切换到政治化的视角。而这位盛家翁妈在离开时,显然也接受了这种视角:“好灵简的姑娘呵,眼睛水汪汪,耳朵厚敦敦,长个好福相。我的女,只要救得一个在,怕不也当干部了……”[25]。在叙述的后半段,这位老农妇也自觉转换到政治层面,并视之为理所当然了。

画家贺友直的政治性表达是在画中嵌入标志性符号,着力于面部表情、手势、肢体动作的描画。他介绍自己最初画邓秀梅时,往往过分注重“严谨机警”的一面,忽略了她“年轻活泼、性情爽朗”的特点;修改后“力求恰当地刻划出她和劳动群众情同父女姊妹的新型关系”[26]。所以,在图画文本中,当邓秀梅在与乡村妇女交往时,画家会突出她的手部动作,如扶着对方的肩膀、按着膝头,这是一种亲密的象征,但同时也是上对下的关怀。当与村民们做一般性的交往时,画家会将邓秀梅放在不起眼的位置,但是一旦谈到与政策相关的话题时,画家会着力刻划邓秀梅殷切的、循循善诱的眼神。当邓秀梅以领导者形象出现时,比如开会、与反动分子斗争时,邓秀梅往往是居于画面的核心地位,此时画家会着力描绘她严肃的、正气凌然又充满智慧的表情。

除了这些象征符号外,画家还通过邓秀梅在待人接物行为的对比中来表现。邓秀梅在文本里是一个女性意识很强烈的人,她对女性的独立人格、两性中所处地位,以及生活困境都十分关心,因此在与女性交往时,往往表现出关心爱护的态度;而唯独在和一个女性交往时,邓秀梅表现是冷漠的,这个女性就是刘雨生的前妻张桂贞。张桂贞因为丈夫热心社里的事,对自己的关心少了,便和丈夫离婚。张桂贞作为一个要求丈夫全副关注的女性,和邓秀梅这样很久才和丈夫通一次信的“为共产主义事业奋斗型”女性是水火不相容的。其实这种不相容最主要还是表现在:张桂贞对合作社工作的间接破坏。刘雨生因为离婚事件一蹶不振,邓秀梅把大部分责任归咎到张桂贞身上。这样,张桂贞婚恋观的错误就上升到了对国家政策的破坏,作为情感和政治双层意义上的“敌人”,邓秀梅对张桂贞是提不起热情的。连环画Ⅰ-126至Ⅰ-129是邓秀梅去张桂贞家里劝她回心转意的一组图。

Ⅰ-126

Ⅰ-127

Ⅰ-128

Ⅰ-129

在这几幅图中,同来的李月辉表现得友善积极,交谈中将孩子搂在怀中,显得十分亲近。而一向不落人后的邓秀梅在这几幅图中,却表现得异常冷淡。Ⅰ-129幅图中,张桂贞表明态度后,邓秀梅站在她身后,斜着眼睛望着她,是极富意味的。邓秀梅对待其他女性的热情与对待张桂贞的冷漠,正体现了画家以“政治”为标准的衡量尺度。

图像对小说的修复与重建

连环画《山乡巨变》Ⅲ-19至Ⅲ-39部分描绘的是小说高潮部分——“镜面”一章的核心内容,展示了反革命分子龚子元与亭面糊(邓秀梅派出的代表)间的冲突,这里的冲突不是爆发式的、激烈的,而是暗流涌动、内敛的。

Ⅲ-21

Ⅲ-22

Ⅲ-23

Ⅲ-24

Ⅲ-25

Ⅲ-26

连环画中龚子元与亭面糊处在前景,龚子元的堂客出现在画面的后景。从图Ⅲ-21到Ⅲ-26,亭面糊动作变化较少,说明他此时心情相对平静又稍带困窘。而“敌人”龚子元在这一组图画中则变化较多。前4张图里,龚子元跷着二郎腿。同样是二郎腿,亭面糊的二郎腿拘谨,龚子元的二郎腿则显得十分随意,趿拉着鞋,透露出无所谓的态度;到Ⅲ-23里,龚子元判断亭面糊的来访是有目的的,便开始动脑筋,此时他跷在上面的一条腿开始夹紧,人物状态由松变紧;到Ⅲ-25时,龚子元已经不再跷着二郎腿,此时他重心前倾,脚部承受很大压力,这是个引而待发的姿势;果然在Ⅲ-26中,龚子元站起来,做出破势。一连串急躁不安的动作表现了龚子元当机立断、先发制人的态度。

不仅如此,在这组图中,除了前景中人物的较量,龚子元的堂客在后景也十分“抢戏”。和龚子元在前景中的伪善、佯装不同,他的堂客在后景中却始终以一副刻薄、狡诈的表情示人。同时,这位堂客在画幅中还起到衔接空间的作用。好几幅图中,龚子元堂客都承担了一个观察者的身份,当她附在龚子元耳边报信时,视线向没有画出的“屋外”望去。“屋内”是反革命分子龚子元和堂客的栖身之地,“屋外”则是进行合作化事业的广阔天地,一暗一明、一静一动的两个空间借由这个女人的视线串联起来,暗示了合作化事业中广大群众与反革命分子斗争的艰巨性。

但是在文本中,这场斗争虽则精彩,在叙述逻辑上却和画家描述的不同。小说中,亭面糊只是邓秀梅派出麻痹龚子元的烟雾弹,龚子元在这段较量中所费越多,就越证明了反革命分子的穷途末路。小说最初,亭面糊在和跟自己经济地位差不多的“贫农”龚子元较量时,并没有失势。直到被对方灌醉,才失了阵脚。但是,毕竟是实力较弱的亭面糊,他的败下阵来,也不能说明对方的强大。更何况,在这场较量的最后,我方支援及时到来,救下了醉倒在田里的亭面糊,让一场激烈的争斗变成一个喜剧的结尾,冲淡了紧张性与激烈性。所以在斗争关系的逻辑中,周立波笔下的敌人龚子元是不值得畏惧的,他的每一步行动都被合作社的领导们看在眼里[27]。与其说周立波在写斗争,不如说他的注意力更多地是放在人物形象的塑造上,借一场暗斗来完整与丰满人物性格,当然这也是小说《山乡巨变》一直受当时评论家诟病之处:长于写人,通过人的生活与运动产生直接或间接的关系,却无法聚焦于运动本身,缺少“突出的时代气息,那种农村中阶级矛盾和阶级斗争的鲜明图景”[28]。

一个是借敌人及其帮凶的阴险狠毒表现斗争的必要性与艰巨性,一个是在展现人物性格特征的同时以轻描淡写的方式来“隔绝”斗争的烟火气。用同样一段文本进行对比,就会发现两位作者叙述逻辑的差异。周立波用丰富、精彩的语言写出了一段精彩的对抗:对抗的双方是藏而不露且狡诈阴险的反革命分子与心地善良却有明显性格缺陷的老贫农,他强调的是作为定语的“藏而不露且狡诈阴险”与“心地善良却有明显性格缺陷”,重在对于小说人物形象的塑造;而不是落在时代语境中作为中心语的“反革命分子”与“老贫农”身上,将阶级性作为人物个性的一部分,蜻蜓点水地越过了时代宏旨。对于阶级斗争的淡化,不是作家对于阶级斗争光明结尾的预见与信念,恐怕恰恰是作家内心深处对于政治规训的无视与为艺术的留白。而作为“献礼”的连环画本《山乡巨变》恐怕从一开始就被杜绝了这种含混不清的表述方式。画家必须站在作家的肩膀上,在对小说文本复制的同时,删减作家为艺术的“留白”,修复不够清晰的叙述逻辑,在此基础上重建一个更符合时代语境、表意也更加清晰的图像文本。

【注释】

[1] 周立波:《谈创作》,《中国当代文学研究资料·周立波专集》,华中师范学院中文系1979年版,第38页。

[2] 《中国共产党第七届中央委员会第六次全体会议(扩大)关于农业合作化问题的决议》,见史敬棠、张凛、周清和、毕中杰、陈平、李景岗编:《中国农业合作化运动史料(下册)》,生活·读书·新知三联书店出版社1959年版,第49页。

[3] 吕澎:《20世纪中国艺术史(下册)》,北京大学出版社2007年版,第434页。

[4] 姜维朴:《连环画应加强传播共产主义思想》,《人民日报》1960年11月16日。

[5] 贺友直:《贺友直说画》,上海人民美术出版社2008年版,第213-214页。[6] 贺友直:《贺友直说画》,上海人民美术出版社2008年版,第4页。

[7] 贺友直原打算为《山乡巨变》及其续篇创作6本连环画,实际完成4本。本文因未涉及续篇内容,故纳入考察范围的只有前3本连环画。

[8] 赵宪章:《语图互仿的顺势与逆势——文学与图像关系新论》,《中国社会科学》2011年第3期。

[9]一可、未名、王军:《小人书的历史》,重庆出版社2008年版,第75-76页。[10] 姜维朴:《连环画应加强传播共产主义思想》,《人民日报》1960年11月16日。

[11]本文不将脚本拆分出来,视作单独的语言文本。除非特意提及,其他关于语言文本的讨论,均指周立波的小说文本。

[12]陈永国:《视觉文化研究读本》,北京大学出版社2009年版,第109页。

[13]周立波:《关于小说创作的一些问题》,《周立波写作生涯》,百花文艺出版社1986年版,第174页。

[14]贺友直:《贺友直说画》,上海人民美术出版社2008年版,第89页。

[15][德]莱辛:《拉奥孔》,朱光潜译,安徽教育出版社2006年版,第90页。

[16][德]莱辛:《拉奥孔》,朱光潜译,安徽教育出版社2006年版,第92页。

[17]赵宪章:《传媒时代的“语-图”互文研究》,《江西社会科学》2007年第9期。[18]周立波:《山乡巨变》,作家出版社1958年版,第55页。

[19][德]莱辛:《拉奥孔》,朱光潜译,安徽教育出版社2006年版,第65页。

[20]周立波:《关于写作》,《中国当代文学研究资料·周立波专集》,华中师范学院中文系1979年版,第14页。

[21]周立波:《山乡巨变》,作家出版社1958年版,第8页。

[22]周立波:《山乡巨变》,作家出版社1958年版,第15页。

[23]周立波:《山乡巨变》,作家出版社1958年版,第20页。

[24]周立波:《山乡巨变》,作家出版社1958年版,第7页。

[25]周立波:《山乡巨变》,作家出版社1958年版,第102-105页。

[26]贺友直:《创作连环画〈山乡巨变〉的点滴体会》,《美术》1962年第1期。

[27]周立波对斗争轻描淡写的叙述逻辑,在续篇里进一步发展,反革命分子龚子元及其同党几乎没来得及做任何反抗就被捕了。

[28]黄秋耘:《〈山乡巨变〉琐谈》,《中国当代文学研究资料·周立波专集》,华中师范学院中文系1979年版,第205页。

新诗研究

先来看图画右边的文字脚本:“他们并肩地、默默地走了一段路。沁人的茶子花香和刺鼻的野草清气,混和在一起阵阵吹来。淑君小声说:‘别人入团,也能叫你这样欢喜吗?’”这段话明确交待了人物的行动、语言,所处的环境。再看左边的图画,前景部分一对青年男女走在乡间小径,少女摆弄着发辫,脸上满是娇羞,正在喃喃诉说;靠后走的男青年表情闷闷的,情绪不似少女浓烈,左手轻攥成拳。从男青年的身高来看,为了和少女保持平行,显然故意缩小了步幅,两人前后左右都保持若即若离的距离。图画的后景是一片树林,草木繁茂。后景的交错细密与前景的疏朗留白形成对照,张弛有度,清朗又不单调。这些一目了然的部分,构成了图画的“字面意义”。

作者简介※南京大学中国新文学研究中心博士研究生