目标定向、归因方式及自我评价对运动员自我设限的影响研究

邱林飞

(宁波城市职业技术学院,浙江 宁波 315100)

目标定向、归因方式及自我评价对运动员自我设限的影响研究

邱林飞

(宁波城市职业技术学院,浙江 宁波 315100)

摘要:研究试图从目标定向、自我评价及归因方式入手,探索运动员在自我设限行为上的心理过程。研究选取252名运动员完成目标定向、运动员自我设限、自我评价及归因量表,对结果进行相关和回归分析。研究结果表明,自我设限行为两维度“降低努力”和“寻找借口”的影响因素具有差异性。自我评价对“降低努力”影响最大,目标取向与归因方式影响较小;目标取向、归因方式和自我评价对“寻找借口”均有显著影响。研究结果显示不同的自我设限策略具有不同的影响机制,未来研究应对设限策略进行独立分析。

关键词:目标定向;归因方式;自我评价;自我设限;运动员

社会心理学家Jones and Berglas将个体面对可能的失败威胁时采取的事先防卫行为称之为“自我设限”(self-handicapping)。自我设限行为可认为是一种故意将自己陷于不利成功情境的行为,因此当个体面临失败时,可以将失败归因于设限行为(如喝酒、训练不足等),从而避免面对失败的真正原因(如能力不足)而损伤自尊[1]。在运动生涯里,运动员会经常面对训练、进步停滞以及比赛的巨大压力,因此在面对各种困境时,自我设限行为便成为缓解心理压力的一个简易且快速的方式。然而,自我设限行为虽然能暂时缓解压力,但其长期效应却是使自我妨碍者经常处于失败境地,无法取得进步,甚至危及运动生涯的发展[2]。因此,深入探讨运动员自我设限的心理机制显得相当关键与重要。

目标取向理论认为有两种方式可用来建构或判断自我能力的高低,Nicholls称这两种方式为工作涉入(task-involvement)和自我涉入(ego-involvement)[3]。工作涉入是指个体将焦点放在学习、改进以及符合活动的需求,其主观成就就是以进步、学习或工作熟练(task mastery)为基础。而自我涉入则是指个体将超越他人视为首要目标,其主观成就是以和他人比较为基础。无论是在学业领域或是运动领域,大量研究表明目标取向会影响运动员在自我设限行为上的表现,Ryska etc.al的研究结果显示,运动员的工作涉入越高,其自我设限行为越低,而自我涉入越高,其自我设限行为越高[14],Seifriz 和walling同样发现自我设限行为对于强调与他人评比的运动员而言具有更大的自我保护效果。

在自我评价方面,本研究从运动员自我评估的两个方面:自尊和能力知觉来进行讨论。首先在自尊方面,Pravessis and Grove的研究结果显示运动员本身的自尊程度会影响其自我设限行为的表现,相对于高自尊的个体,低自尊个体更容易采取自我设限的行为策略[5]。此外,高、低自尊者在自我设限行为上也具有不同的目的[6],Tice指出高自尊者之所以会采取自我设限是为了自我提升(self-enhancement),而低自尊者则是为了保护自我价值(self-protection)。能力知觉是指个体对自己运动技能或成绩表现方面的主观认知,与自尊不同,自尊是对个体整体的评价,而能力知觉是针对个体在运动表现上的评价[7]。目前的研究较多关注自尊对自我设限的关系,但对运动员而言,对运动能力的保护,可能是其采取自我设限行为的真正动机,因此,同时考虑自我评价中的能力知觉和自尊可以帮助我们了解运动员采取自我设限是基于整体自尊的原因还是基于对运动能力的保护。

归因是指个体对事件发生原因的解释,是一种根据别人或自己在社会情境中的某些行为结果,推论别人内部状态或解释自觉行为原因的过程[8]。一般在解释人的行为原因时,若将行为解释为情景因素(或环境因素),可将其称为情景归因或外部归因;如果将行为解释为性格或心理因素的影响,可称为内部归因。有关归因与自我设限行为的研究发现,在竞争情境中,相对于低自我设限者,高自我设限者的能力归因较少,但运气因素和情绪因素的归因较多。林宜萤(2002)的研究也指出,高自我设限的射箭选手较少将自己的表现归因为自己本身的努力[9]。由此可见,高自我设限者倾向将自己的表现进行外部归因,倾向认为自己的表现受到环境的影响,而非自己的能力。虽然过去的研究通常将归因视为自我设限的结果变量,但从社会认知的角度来看,当个体习惯采取某种归因方式后,在面对其他事件时他同样会采取相同的归因方式,也就是说,个人习惯性的归因方式可视为其个体特质的一部分,那么个体的自我设限行为也会受到个体归因习惯的影响。基于此,本研究将个体的归因方式视为自我设限行为影响因素进行研究。

综合上述分析,本研究试图探究目标取向、自我评价及归因方式对运动员自我设限的影响。

1研究方法

1.1研究对象

本研究于2015年6月向浙江省体育职业技术学院、浙江省射击射箭自行车运动管理中心、浙江省水上运动管理中心的男女运动员共发放问卷调查265份,回收有效问卷252份,回收率95.1%。其中男运动员162名,女运动员90名,年龄小于18周岁运动员152名,平均训练年限为7.1年。

1.2研究步骤

研究者在获得教练员与运动员同意后,利用队员固定训练时间,以团队测试的方式,请队员填写问卷,并当场回收。采用SPSS20.0对回收数据进行处理和分析。

1.3测量工具

1.3.1运动目标定向量表。体育科学量表编制是心理测量领域的一个细小分支,其编制方法的主要特征还停留在经典测量理论的基础之上,即以随机抽样为基础。本研究采用陈坚和姒刚彦修订的《运动中任务定向和自我定向问卷》测量运动目标定向[10]。该量表分为自我定向和任务定向两个分量表,探索性因素分析和验证性因素分析的结果显示该量表具有构建效度,信度方面,两个分量表的信度系数分别为0.73和0.75,表明量表具有可接受的信、效度。

1.3.2自尊量表。本研究采用Rosenberg的自尊量表(SES)来测量整体自尊,它是最常用的测量整体自尊的工具[11]。但是国内学者的一些研究结果表明[12],中国人对该量表第8题的理解和美国人不同,故本研究在使用该量表时删除了第8题。

1.3.3能力知觉量表。本研究采用黄英哲发展完成的《运动员能力知觉量表》,该量表的Cronbachα值为0.87, 可见该量表具有良好的内部一致性。

1.3.4归因方式问卷。该问卷的设计主要参考Weiner建立的归因模式作为理论框架。在Weiner的归因模式中,归因因素分为三个维度:内外控性、可控性和稳定性及6个因素[13]。本研究将8因素中的“教师偏见”改为“教练偏见”,采用自我内在评估法的百分比评估法,让被试去评价成败的各项原因所占的百分比。

1.3.5自我设限量表。本研究采用吴佳辉等人编制的运动自我设限量表,该量表总共个7个题项,其中4个题项测试“降低努力”,3个题目测试“寻找借口”[14]。该量表的内部信度仅达到心理测量的基本要求,但由于量表信度会受到题目数量的影响,若从折半信度的公式来计算,该量表依然具有较好的内部一致信度。

2研究结果

2.1相关分析

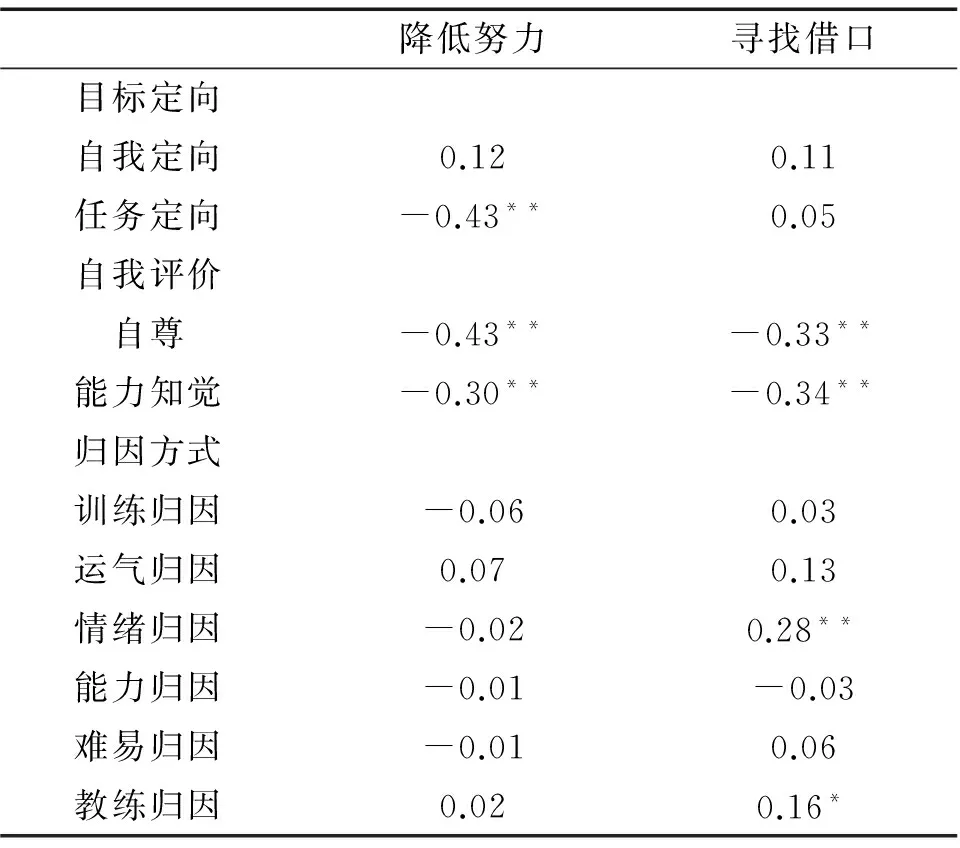

对自我设限的“降低努力”和“寻找借口”与目标定向、自我评级和归因方式进行皮尔逊相关分析,结果如表1所示。从表1可见,在降低努力的设限行为方面,任务取向、自尊、能力知觉与降低努力呈负相关关系(相关系数分别为-0.43、-0.43和-0.30),其他变量与降低努力不存在显著关系;在寻找借口的设限行为方面,自尊与能力知觉与寻找借口呈负相关(相关系数分别为-0.33和-0.34),情绪归因与裁判归因与寻找借口呈正相关(相关系数分别为0.28和0.16)。

表1 目标定向、归因方式、自我评价

2.2目标定向、归因方式及自我评价对自我设限的回归分析

为了进一步了解目标定向、归因方式及自我评价对自我设限两个维度的预测效应,研究将降低努力和寻找借口作为因变量,目标定向、归因方式及自我评价作为自变量建立回归方程。

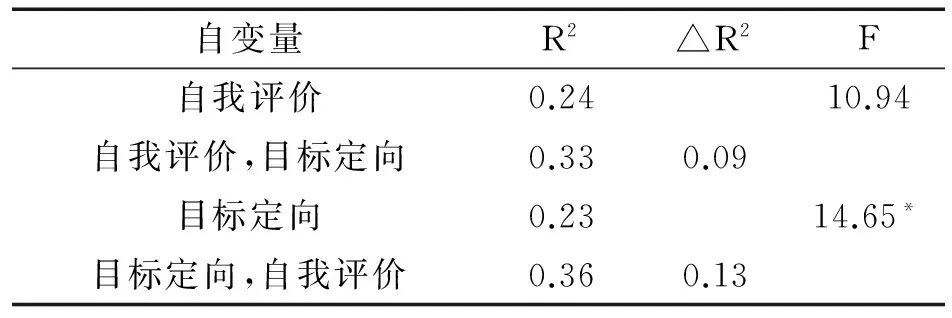

在降低努力的整体回归方程中(如表2所示),目标定向中的自我定向与任务定向均具有显著的预测作用,其回归系数的方向却不相同(β值分别为0.17和-0.30),自我定向越高,降低努力的自我设限行为越高;任务定向越高,则降低努力的自我设限行为越低。在自我评价方面,自尊和能力知觉均具有显著的预测作用(β值分别为0.26和0.19),这表明自尊和能力知觉越高,越不容易产生降低努力的自我设限行为。对归因方式的回归分析发现,归因方式的六个维度均不能有效预测降低努力行为。此外,我们进一步利用逐步回归的方法来比较目标定向与自我评价对降低努力的相对预测效应(如表3所示),结果显示只有自我评价变量的值达到显著水平,也就说相对于目标定向,自我评价对降低努力的预测效应更大。

表2 目标定向、归因方式及自我评价

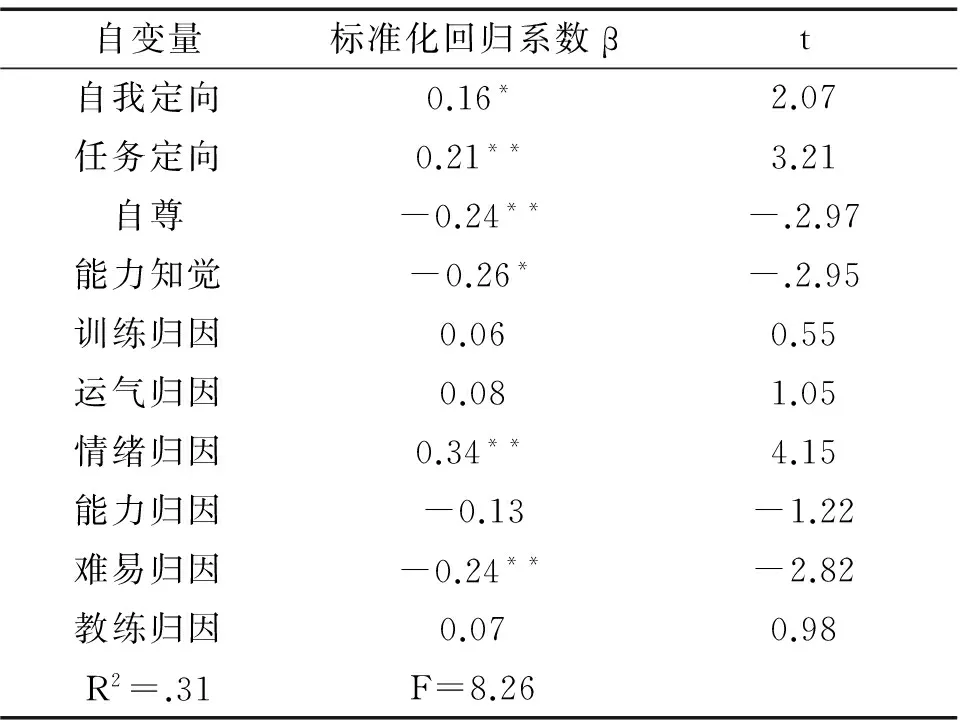

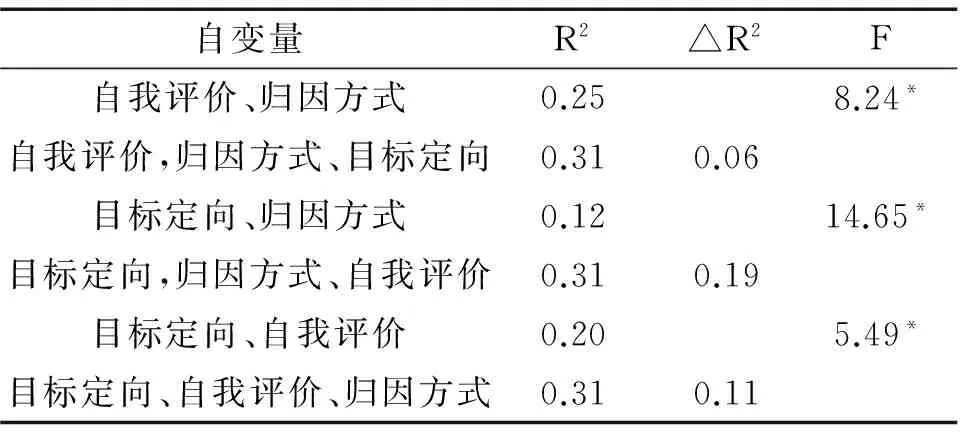

在寻找借口的整体回归方程中(如表4所示),目标定向中的自我定向和任务定向均具有显著的预测效应(β值分别为0.16和0.21),显示自我定向或任务定向越高,产生寻找借口的设限行为程度越高。在自我评价方面,自尊和能力知觉均具有显著的预测效应(β值分别为-0.24和-0.26),表明自尊和能力知觉越高越不容易产生寻找借口的设限行为。在归因方式方面,仅有情绪归因与难易归因具有显著的预测效应(β值分别为0.34和-0.24),说明情绪归因越高越容易产生寻找借口的自我设限;而难易归因越高则越不容易产生寻找借口的设限行为。此外,研究利用逐步回归比较自我评价、目标定向和归因方式对寻找借口的相对影响效应(如表5所示),结果显示三个变量的均值达到显著水平,说明目标定向、自我评价和归因方式对寻找借口设限均具有显著影响力。

表3 目标定向和自我评价对降低努力的逐步分析

表4 目标定向、归因方式及自我评价对寻找借口的回归分析

表5 目标定向、自我评价和归因方式对寻找借口的逐步分析

3讨论

3.1目标定向、归因方式、自我评价与自我妨碍之间的相关关系

本研究显示,运动员任务定向、自尊、能力知觉与降低努力的自我设限呈负相关关系;运动员自尊、能力知觉与寻找借口的自我设限呈负相关关系,情绪归因与裁判归因与寻找借口的自我设限呈正相关关系。由此可见,与降低努力与寻找借口的呈显著相关的变量各不相同,以往研究通常将自我设限视为一整体变量,未将其两个维度加以区别,因此无法精确区分变量对不同自我设限策略的相关情况,本研究将两种策略加以区分发现,变量与这两种设限策略具有不同的相关关系。本研究的研究结果与以往研究结果有一定的一致性,例如在任务定向方面,Ryska etc.al (1999)指出任务定向越高,自我设限行为越低;而在自我评价方面[4],Prapavessis and Grove(1998)的研究结果同样显示低自尊的运动员比高自尊运动员较容易产生自我设限行为[6]。除此之外,Rhodewalt etc.al任务有自我设限行为的个体,对自己缺乏信心及容易预期失败,且高自我设限者,常有归因于外在情境因素的现象。

3.2目标定向、归因方式、自我评价对降低努力的预测作用

目标定向与自我评价均能有效预测运动员降低努力设限行为,而归因方式无法有效预测降低努力的行为。这说明具有任务定向的运动员,通常是以学习进步或技能掌握来展现能力,因此越不容易通过降低努力的设限策略来降低成就或妨碍学习。此外,自尊与能力知觉越高的个体越不容易产生降低努力的设限行为,这是由于降低努力是一种实际的行为策略,相对于寻找借口这种认知策略,它会给运动员带来实质上的伤害,因此高自尊与高能力知觉运动员为避免不利结果的发生,采用这种设限策略的情况较少,而低自尊运动员为保护自我形象越倾向于旁观者将其失败的原因归为努力不够。

3.3目标定向、归因方式、自我评价对寻找借口的预测作用

目标定向与自我评价均能有效预测运动员降低努力设限行为,归因方式中的情绪归因与难易归因能有效预测降低努力的行为。与预测降低努力的结果不同,目标定向中的任务定向对寻找借口的预测效应为正值,说明任务取向越高的运动员,采用设限策略时寻找借口的行为发生越高,这可能是因为任务取向的运动员以进步和技能掌握为目标,对训练具有较高的投入,因此当必须通过自我设限来保护自我价值时,会倾向于寻找借口的方式作为保护策略,而不采用降低努力来妨碍训练。此外,情绪归因能有效预测寻找借口的设限行为,这是由于情绪高的个体比较无法理性客观思考成败得失,但为了自我保护,比较容易采用借口或托词的行为方式。

4结论

4.1任务定向、自尊、能力知觉与降低努力的自我设限呈负相关关系;运动员自尊、能力知觉与寻找借口的自我设限呈负相关关系,情绪归因与裁判归因与寻找借口的自我设限呈正相关关系。

4.2目标定向与自我评价的各维度均能有效预测运动员降低努力设限行为,而归因方式的各维度均无法有效预测降低努力的行为。

4.3目标定向与自我评价的各维度均能有效预测运动员降低努力设限行为,归因方式中的情绪归因与难易归因能有效预测降低努力的行为。

参考文献

[1]戴俭慧,金亚虹.体育科学量表编制中几个主要问题探究——一种方法优化的思考[J].体育科学,2014,34(3):88-95.

[2]石伟,黄希庭.自我设限及其研究范型和影响因素[J].心理科学进展,2004,12(1):72-78.

[3]Elliot A J,Thrash T M. Achievement goals and the hierarchical model of achievement motivation[J].Educational Psychology Review,2001,13:139-155.

[4]Prapavessis H,Grove J R,Maddison R,etal. Self-handicapping tendencies,coping,and anxiety responses among athletes[J].Psychology of Sport and Exercise,2003,4,357-375.

[5]张连成.运动员完美主义与自我设限的关系[A].第十六届全国心理学学术会议论文集[C],2013.

[6]Thompson T.Re- examining the effects of noncontingent success on self- handicapping behavior[J].British Journal of Educational Psychology,2004,74:239-260.

[7]崔淑辰,李龙梅.关于运动员自我设限及其研究范型和影响因素[J].当代体育科技2014,16(1):23.

[8]孙青,张力为.个人项目运动员自我设限的影响因素[J].体育科学,2008,28(1):22-26.

[9]孙晓玲,邱扶东.青少年田径运动员的自我设限倾向及其与运动绩效的关系[J].心理科学,2008,31(1):147-151.

[10]陈坚,姒刚彦.目标定向理论及其问卷的初步检验[J].武汉体育学院学报,1999(1).

[11]Kendy K,Kuczka,Darren C,et al. Self- handicapping in competitive sport:influence of the motivational climate,self- efficacy,and perceived importance[J].Psychology of Sport and Exercise,2005,6:539- 550.

[12]殷晓旺,张力为.大学生身体自我、学业自我与生活满意感的关系[J].体育科学,2005,25(2):38-41.

[13]黄英哲.目标涉入和能力知觉对状态焦虑及比赛表现的关系[A].第九届全国运动心理学大会论文集[C],2010.

[14]徐立彬,李安民.体育教育专业大学生运动自我设限影响因素及学业成绩的相关研究[J].阜阳师范学院学报,2012(3):34-50,16.

Research on the Influence of the Athletes' Self-handicapping to the Goal Orientation, the Attribution Way and Self Evaluation

QIU Lin-fei

(Ningbo City College of Vocational Technology, Ningbo 315100, China)

Abstract:This study aims to explore the psychological process of self-handicapping of athlete from perspective of goal orientation,attribution and self-evaluation. The participants are 252 athletes whom filled out five questionnaires: task and ego scale,attribution scale, perceived-ability scale,self-esteem scale and self-handicapping scale,and regression analysis were conducted. Results indicate that:for the ER-self-handicapping, self-esteem is the most significant factor while goal orientation and attribution are relatively minor factors. For the EM-self-handicapping, self-esteem,goal orientation and attribution have equivalent influence. These finding suggest the self-handicapping behavior is influenced by different factors with various degree, which merits further research to attack more involved issues in details.

Key words:goal orientation; attribution; self-evaluation; self-handicapping; athlete

中图分类号:G804.86

文献标识码:A

作者简介:邱林飞(1984-),女,浙江温州人,讲师,硕士,主要研究体育教育训练学.

收稿日期:2016-03-10

基金项目:2016年度浙江省社科联研究立项重点课题(2016N10Z)

文章编号:1004-3624(2016)03-0124-05