公众现代技术伦理风险认知的实证研究

潘建红,邓美金,段济炜

(武汉理工大学 政治与行政学院,湖北 武汉 430063)

公众现代技术伦理风险认知的实证研究

潘建红,邓美金,段济炜

(武汉理工大学 政治与行政学院,湖北 武汉430063)

摘要:现代技术所具备的复杂性、两面性等特性,引发或加大了一系列社会伦理问题。因此,对公众现代技术伦理风险认知进行实证研究,具有一定的实践意义。在全面了解现代技术伦理风险认知现状的基础上,指出其存在认知不足、过度依赖媒体获取信息、缺乏技术沟通平台等问题。基于此,对公众的认知状况进行分析,积极探讨提高公众技术伦理风险认知水平的实践路径,并为防范技术伦理风险提出建设性的措施,从而使现代技术更好地造福人类。

关键词:公众;技术伦理风险;认知

现代技术所具备的复杂性、两面性等特性,引发或加大了一系列社会伦理问题,如生态恶化、资源紧缺、道德沦丧等,将人类社会生活置身于风险之中。把握与认识技术伦理风险,防范技术伦理问题显得刻不容缓。从技术的社会构建出发,公众对技术的认知是公众对技术进行道德判断的基础,同时,作为技术伦理风险的直接或间接承担者,他们对技术伦理风险的整体认知水平,将对防范技术伦理风险的进程与成效产生较大的影响,因而对公众技术伦理风险认知状况的研究有利于识别公众对技术伦理风险的认知误区,为提高公众技术伦理认知水平、防范技术伦理风险有一定的实践意义。为探究公众对现代技术引发的伦理风险的认知情况,本课题组在不同区域,对不同年龄、不同教育程度和不同职业的人群进行调查,在此基础上对公众的认知状况进行分析,为防范技术伦理风险提出建设性的措施。

一、调查方法及基本情况

本次调查采用问卷调查的研究方法,调查样本量定为1 000份,以减少抽样误差。本次调查按随机抽样原则进行,为了保证所选取的样本能够反映总体的特性,课题组选取样本过程中注重了对样本人口统计学特征的控制,例如在性别、年龄、学历、地区、职业、收入等方面的控制;此外,课题组经过研究认为,已婚人士个人认知状况可能会受到伴侣及伴侣家庭潜移默化的影响而表现出一定的差别,因此有必要将婚姻状况纳入人口统计学特征中加以控制,以保证抽样调查的代表性。课题组共回收有效问卷946份,回收率为94.6%。

被调查人员的基本情况如下(见表1):在性别比例方面,男性的比重为54.9%,女性的比重为45.1%。在年龄分布方面,以22~35岁年龄段的人群为主,其比例达35.1%。在职业分布方面,学生和企业员工分别以24.1%和22.7%的比例居于第一、二位,农民、教师、公务员、科技人员等职业分别为14.8%、9.4%、12.6%、9.7%。在学历水平方面,调查对象的学历以本科为主,比例达44.3%,硕士及以上学历的样本共占17.6%,大专及以下学历的样本共占38.1%。在分布地区方面,来自大城市、中小城市、县城或小城镇、农村的调查对象比例分别为20.7%、24.1%、27.5%、27.7%,样本分布地区以中小城市及城镇居多。在收入水平方面,月收入在1 500~3 000元之间的样本占31.4%,月收入在3 001~6 000元之间的样本有25.5%,而无收入的样本有22.5%,这是因为总样本中含有一定比例的学生群体。在婚姻状况上,未婚的占47.9%,已婚的占48.3%,离异或丧偶的占3.8%。从总体上看,被调查人员涉及各类群体,且在各个层次上分布得较为均衡,人口统计学指标控制良好,这显示本次调查具有一定的代表性,所统计分析得出的技术伦理风险认知状况一定程度上反映了真实情况。

表1 样本分布情况 (N=946)

二、现代技术伦理风险认知现状

认知,通常被认为是人作为个体认识外界事物的一种信息加工过程。认知与行为之间是相互联系、相互影响的,对事物的不同认知,会导致个人不同的行为反应。公众对技术的认知、对伦理风险的认知以及技术与伦理风险关系的认知呈现差异时,他们对待技术的态度、行为上亦会表现出差异。因而公众对技术伦理风险认知的偏差与否将对技术本身的发展产生直接的影响。对公众技术伦理风险认知现状的把握能够有助于了解当前公众对技术伦理风险存在的误区及其重点领域等,能够为公众技术伦理教育提供具有针对性的建议和对策。

(一)对技术的认识

在社会生活中,人工自然物充斥着我们的视野,“技术”一词受到关注。卡尔•米切姆认为技术既是具体的也是抽象的,作为对象的技术,可以包括装置、工具、机器等要素,作为知识的技术,可以包括发明、设计、制造、使用等要素,作为过程的技术,包括技能、规则、理论等要素,作为意义的技术,包括意志、动机、需要、意向等要素[1]。而对于公众而言,由于从不同侧面观察,他们对技术的理解也不尽相同。在调查中发现,公众大部分对不同的高新技术有一个基本的认识,在调查对象中,有85.6%听过克隆技术,有87.0%听过转基因产品,有81.0%听过纳米技术 ,有79.6%听过核电技术,有80.6%听过因特网技术,有74.8%听过宇宙空间技术,有78.5%听过生命技术,有80.7%听过工程技术,可见,由于获得信息的渠道多样,公众对近几年出现的高新科技成果有所关注,公众通过不同的途径对这些高新技术有一个基本的了解,其中对宇宙空间技术、生命技术等的了解则相对少一些。

(二)对伦理风险的认识

伦理在本质上是“一种社会关系,体现着对生命的关怀与关注,是约束人们行为的命令、矫正人生方向的标尺、人类的自律精神”[2]。而所谓的伦理风险,指的是人与人、人与社会、人与自然、人与自身的伦理关系方面由于正面或负面的影响可能产生不确定的事件或条件,尤其指产生的不确定的伦理负效应[3]。公众由于受自身经验、教育、环境影响,对伦理风险存在不同程度的认识。例如对网络可能带来伦理风险的调查结果显示,69%的调查对象选择了“人际关系冷漠”,56.2%选择了“道德人格扭曲”,45%选择了“冲击民族文化”,66.4%选择了“侵犯个人隐私”,42.5%选择了“侵犯知识产权”,66.6%选择了“不良信息泛滥”,68.1%选择了“网络欺诈”,38.7%选择了“危害国家安全”,57%选择了“上网成瘾”。可见,公众对网络带来的伦理风险在不同层面有着不同的认识。其中,对“人际关系冷漠”、“道德人格扭曲”、“侵犯个人隐私”方面的担忧远高于对国家、民族的担忧。这表明,人们对技术造成的伦理风险的担忧更倾向于伦理风险对个体可能造成的负面影响,这也反映了公众认知的一个特性,即相对于对国家民族的担忧,公众更加关心可能对自身生活产生直接影响的伦理风险。

(三)对技术与伦理风险关系的认识

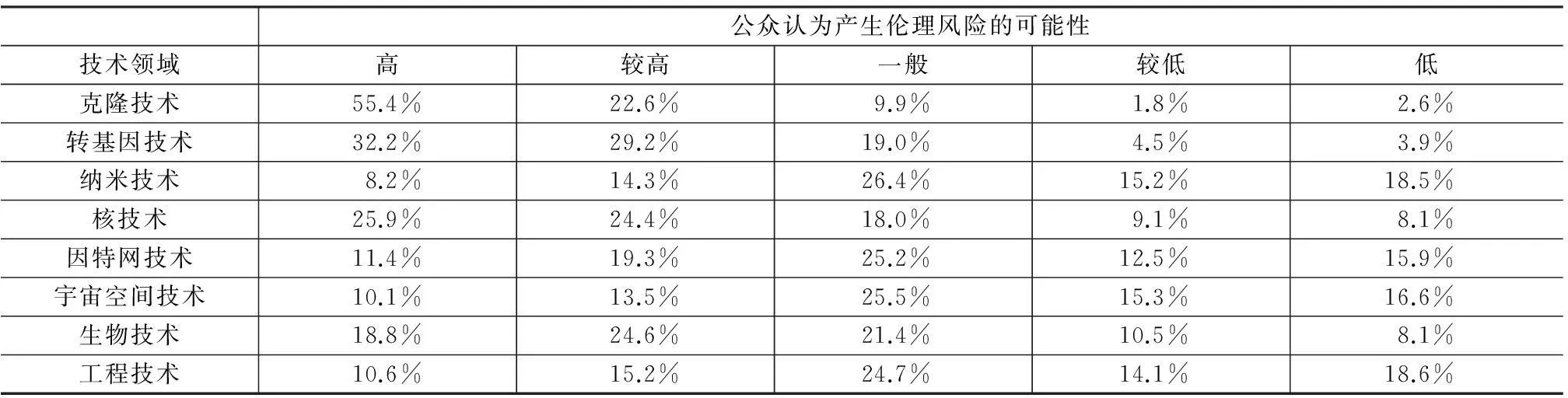

科技在一定程度使社会生活陷入伦理困境中,正如卢梭所言,“科学和文艺日益进步,可是人类变得愈来愈坏了”[4],这种“坏”表现在对自然的破坏,人的异化,社会经济发展中断等方面。技术需要在伦理的指引下发展,没有伦理来匡正技术的发展,人最终会被技术所操纵,沦为技术的奴隶。因此,需要对技术与伦理风险之间的关系有个清楚的认识,这包括对技术产生伦理风险的领域、阶段等方面的认知。在技术产生伦理风险的重点领域方面,调查显示,在高新技术领域中,克隆技术被认为是产生伦理风险可能性最高的,占55.4%;转基因技术与核技术其次,分别占32.2%、25.9%;而纳米技术仅占8.2%(见表2)。可见,公众认为克隆技术产生伦理风险的可能性最大,而纳米技术产生伦理风险的可能性最小。

表2 公众认为产生伦理风险的可能性(N=946)

在技术产生伦理风险的重点阶段方面,公众认为各个阶段产生伦理风险的可能性均占到一定的比例(见图1)。通过将“很大”“较大”“一般”“较小”“几乎没有”依次定义为5、4、3、2、1,并计算各个阶段的平均等级。平均等级按设计、实验、应用及推广各阶段的顺序,依次为3.09、3.39、3.6、3.46。可见,技术的应用阶段是公众认为最可能产生伦理风险的阶段,而技术的设计阶段则是公众认为相对而言产生伦理风险可能性较小的阶段,但仍然达到了一定的比例。而谈及伦理风险下的技术发展,4.3%的调查对象对发展技术持较为消极的态度,19.3%的调查对象对发展技术持较为积极的态度,而50.7%的调查对象则认为风险是不可避免的,应客观看待、理性规避(见图2)。

图1 公众认为技术发展各阶段产生伦理风险的可能性(N=946)

图2 公众对伦理风险下技术发展的认知(N=946)

三、现代技术伦理风险认知存在的问题

据调查,公众对技术伦理风险存在一定的认知,但其对技术伦理风险的关注通常来自对自身安全的担忧,且缺乏有效认知技术伦理风险的途径和平台,在获取信息方面过度依赖媒体,在技术伦理风险认知上易出现认知偏差。

(一)对技术伦理的认知不够深入

人们通过各种方式对高新技术有一定的认知,但是这种认知相对停留在浅层。在调查公众对各个技术领域的认识状况时,公众对各个高新技术领域有所了解的比例均超过50%。这是建立在科技、经济迅猛发展的基础上的,但这种认知容易受“技术至上主义”的驱使,而忽视技术潜在的风险。调查发现,虽然不存在公众对某技术一无所知的情况,但是公众常常不能正确认识高新技术所产生的伦理风险。数据显示,一方面,表示对各个技术不太了解的调查对象依然有一定的比例,例如表示对宇宙空间技术和生物技术表示不了解及不确定的比例分别为15.0%、14.0%。另一方面,公众对各个技术领域产生伦理风险的可能性差异过大,例如公众认为克隆技术、转基因技术存在很高及较高伦理风险的比例分别为78.0%和61.4%,而认为宇宙空间技术、工程技术存在很高及较高伦理风险的比例则分别仅为23.6%和25.8%。显然上述领域之间同样存在较大的伦理风险,差异不应有如此之大。由此可见,公民对高新技术带来的伦理风险的认知是有限的。在几种高新技术中,不了解克隆技术产生的伦理风险所占比例最低,这可能与克隆技术曾引发过的争议、社会化媒体大量的报导有关,使得人们通过传播媒介了解科技信息的同时,对该科技所引发的社会热点问题也有所关注。

(二)技术伦理信息传播渠道混乱

目前,网络、报纸、电视、广播、学校教育等都成为了人们接收科技信息的渠道,然而这些信息传播渠道存在着一定的混乱,主要表现为过度依赖不成熟的互动式网络传播渠道,以及传统单向信息传播渠道存在固有缺陷等。调查发现,网络是人们平日去获取信息过程中最喜欢采用的方式,其次是电视。经常使用网络途径了解科技现象被调查对象的比例高达69.9%,使用电视了解科技现象的比例达到50%(见图3)。在经常及偶尔使用的类别中,网络等新媒体和报纸、电视等传统媒体比例较大,以下从这两个方面分析信息传播渠道存在的混乱。

图3 使用各个途径了解科技现象的频率(N=946)

网络及媒体往往缺乏科学、客观、准确的报道,无法满足公众的信息需求,尤其是一些新兴媒体其间传播的信息较为纷杂,一方面这些媒体承载的大量信息之间可能存在相矛盾的地方,混淆公众技术伦理的认知;另一方面这些媒体传播的信息中存在一定比例的虚假信息。这些使得人们无法获取正确、真实的信息,容易引发人们对这些媒体的信任危机。

此外,报纸、电视所传播的往往是专家的权威言论,具有单向性的特点,局限性较大。太多的专业术语会导致公民了解信息的难度,并且专家们与公民看待问题的角度往往不同,例如在技术风险的认知上,专家们的风险认知结构显示出与风险特征或从这些特征中抽取的因素有如此高的相关关系,而公众对技术风险的判断往往基于风险潜在的灾难性、风险可控的程度、风险对下一代的威胁等因素的考虑,这不同于那些专家们对技术风险的判断往往与年度死亡率的估计有很高的相关[5]。并且这种单向的信息传播方式,使人们一味接受信息,容易导致公民对专家言论的崇拜,或者降低公民对科技信息的兴趣与积极性。

(三)公民缺乏有效参与的平台

技术伦理风险调控实践表明,沟通交流的渠道和平台能够在各个主体交流的过程中起到弱化冲突、整合利益的作用,从而实现技术伦理风险的调控。然而目前包括公民在内的各个主体缺乏有效参与的沟通平台,据调查, 30.1%的被调查对象认为“我国在技术伦理风险评估上缺乏有效的沟通平台”(见图4)。

图4 技术伦理风险评估方面存在的问题(N=946)

在技术伦理风险调控中,公众的立场是极其重要的。以技术评估为例,我国当前的技术评估基本由政府主导,导致社会力量无法介入技术评估,不利于技术的可持续发展。另外,人们对技术所带来的后果的感知往往发生在技术应用阶段和技术推广阶段。有效的沟通平台可以提高公众对技术伦理风险调控的监督功能,促进技术全过程、各阶段的风险调控。但在技术设计阶段和技术实验阶段,科学家和技术专家往往发挥着举足轻重的作用,公民缺乏有效途径对技术信息进行了解把握,其对于技术信息的基本认知多来源于大众媒体,使得公民非常容易受到媒体引导,难以发挥调控技术伦理风险的作用。

(四)对技术与伦理风险关系的认知存在不足

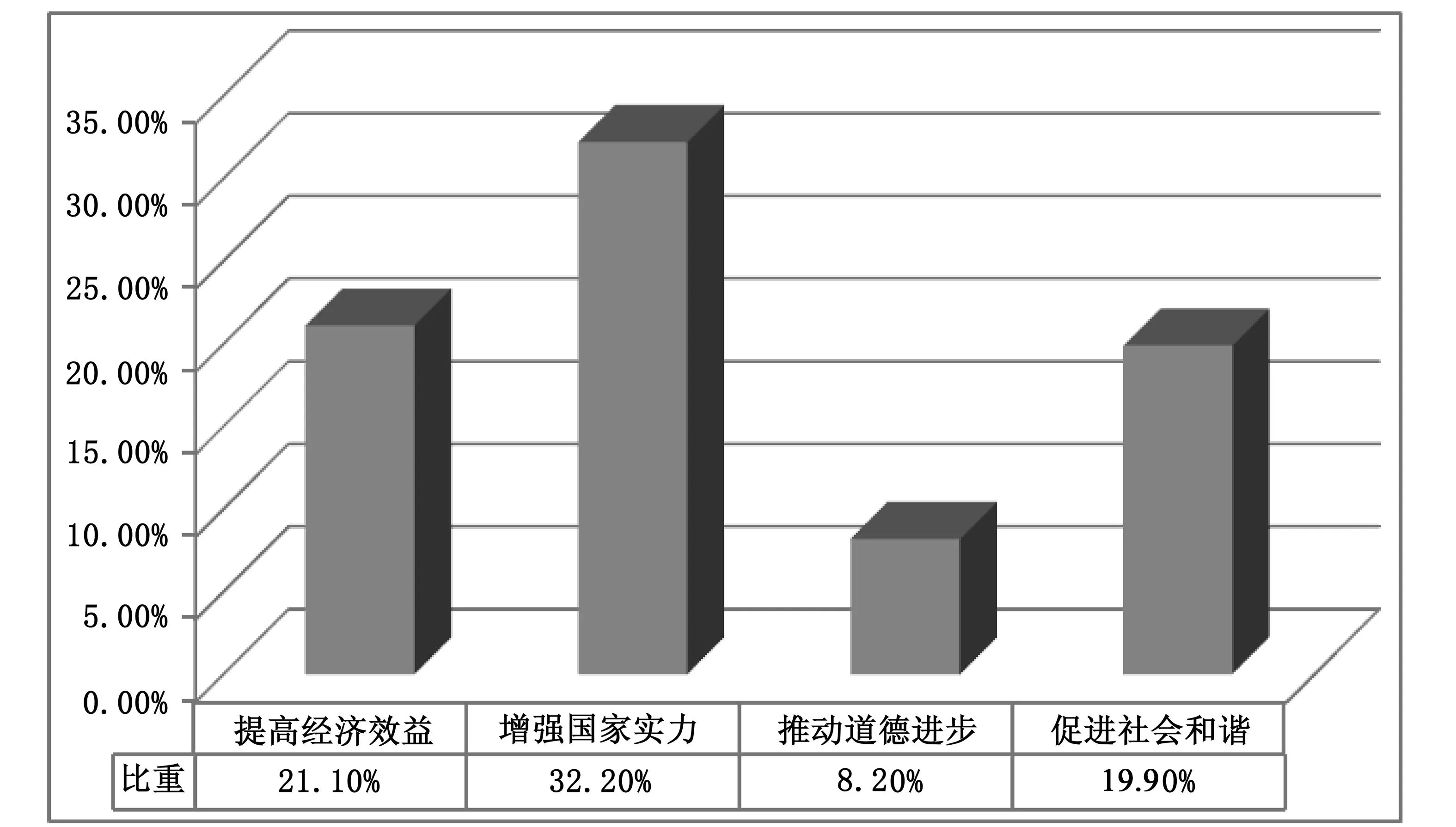

风险认知属于心理学的范畴,是指个体对存在于外界的各种客观风险的主观感受、经验和认识,它强调个体由直观判断和主观感受获得的经验对个体认知的影响[6],而对技术伦理风险的认知,是“风险认知”在科技领域的应用。调查中发现,公众在针对技术与伦理风险的关系上,存在认知的片面性。在公众对生命技术伦理风险认知状况的调查中,有23.9%的被调查对象选择了“试管婴儿生殖技术与伦理道德无关”,在科技与道德伦理的联系中,公众意识到它们之间存在联系,但也有公众把这种联系割裂开了。另外,在“发展科技的最终目的”的问题上,仅有8.2%的人选择了“推动道德进步”,其中选择“提高经济效益”的占21.1%,“增强国家实力”的占32.2%,选“促进社会和谐”的占19.9%(见图5)。经济效益和国家实力层面的比重高达53.3%,而道德和社会层面的比重则仅为28.1%,可见人们关注科技,更多关注的是科技对经济、国家实力的作用,而科技对道德、对社会文化的影响是容易被人忽略的。由此可见,大部分公民在技术与伦理风险关系的认识上存在不足,对科技与道德的关系不够了解。

图5 发展科技的最终目的 (N=946)

四、提高技术伦理风险认知的路径

公众的技术伦理风险认知水平与其认知的主观意愿、认知能力、认知的客观条件息息相关。要提高公众的技术伦理风险认知水平,就需要加大科技伦理教育,提高公众认知能力;需要加强公众的参与能力,使公众在参与和体验中深入了解技术伦理风险;需要规范技术伦理信息的传播渠道,构建公众有效参与技术交流的平台,使公众能够便捷地接收到技术伦理风险的合理信息;需要完善制度设计,使公众能够参与、监督技术发展的各个阶段。

(一)强化科技伦理教育

技术伦理风险认知的深化,可以通过对公众的教育实现。教育是培育社会意识、塑造道德品质、调节行为、营造良好社会风气的重要手段。将技术伦理风险纳入教育体系中,可以融合科技伦理精神,向公众传达正确的科技观,传播科普知识。强化科技伦理教育可以从以下几个方面入手。

首先,需要唤醒公众的民主意识,进而在多样化的教育宣传活动中,深化公众的技术伦理风险和参与意识。两千多年封建统治的历史使得我国缺乏民主参与的传统和意识,因此在民主建设过程中应着重加强公民民主意识的培养,逐步提高其民主参与意识,这样公民才会对一系列的教育宣传活动作出反应,从而具有审视技术伦理风险、参加技术评估的意识。

其次,需要在克隆技术、转基因技术、核技术等领域多开展科普活动。由于公众认为克隆技术、转基因技术、核技术产生伦理风险的可能性较大,因此,在各大领域中应重点加强克隆技术、转基因技术、核技术等的科学普及,以促进公众对这些领域伦理风险的正确认识,减少公众不必要的担忧。在科学普及中,适合采用贴合群众心理预期和理解范围的形式,通俗易懂地普及高新技术知识。

最后,需要在各个群体重点加强科技人员与科技的应用、传播等相关公众的技术伦理教育。科技人员在技术的设计、试验、应用、推广等阶段都扮演着重要的角色,科技人员的科学素养以及技术产生的各个阶段都与公众生活息息相关。因此,公众的技术伦理教育需要重点纳入科技人员与科技的应用、传播等相关的教育内容。在公众中普及技术设计、应用、传播等各个阶段易出现的伦理风险,提高对科技人员的科学素养、专业知识的重视。使得科技人员能够更长远、更全面、更准确地预见科技发展和运用对人类生活所造成的后果,准确评估各个高新技术的研发成果所可能产生的正面或负面的影响[7]。

(二)提高公众参与能力

要建立完善的技术沟通平台,离不开公众的积极参与。为保证公众参与的有效性,应从政府、社会等多方面提高公众的认知能力,获取信息的能力以及参与协商的能力。

首先,政府相关部门应当对公众进行特定的技术专业知识和评估技能的传授和训练。政府需要动员全部社会力量参与到科技论坛、科普活动中来,并不断加大人力、物力、财力的投入,完善科普类活动的激励机制。

其次,保证公众获取信息途径的多元化。现阶段公众获取信息渠道过于单一。实现信息发布渠道的多元化,可以利用互联网建立公众互动交流平台,加强电子信息建设,结合听证会、论证会等制度,实现线下和线上获取信息的均衡。在公开技术信息时,尽量引入多重的传播中介,同时也要保证信息公开的完整性、连贯性以及真实性,对公众难以理解的专业词汇加以解释说明。

最后,积极引导公众参与技术沟通。可以利用现代高度发达的通讯技术,使不同技术主体间能够有效的互相传递和交流技术信息,增进公众对于专业技术的了解,增强公众参与技术沟通的激励,积极引导公众参与技术风险的沟通和交流。

(三)规范技术信息传播渠道

公众越来越依赖媒体来获取科技信息,而信息传播途径是否规范,影响着公众对科技信息的接收与理解。当接收不确定的技术风险事件信息时,高度的不确定性和严重的后果会给个体带来强烈的心理冲击,就像在心理上形成了一种强烈的背景[8]。因此尤其需要规范技术信息的传播渠道,来弥补人们在感知方面存在的固有缺陷。规范技术信息的传播渠道主要包含以下几个方面。

首先,从源头上加强媒介素质教育,注重信息伦理的培养。各个主体在披露客观信息的同时,必须对信息渠道必须进行有效管理,要求媒体严格遵循职业道德和准则,本着客观、科学、准确、及时的原则,为公众提供科学全面的认知传播信息,避免恶意炒作、捏造新闻或是极端失实的报道,并及时对已经造成散播的负面信息辟谣,以稳定公众情绪。

其次,从渠道上积极打造互动性强的双向交流渠道。应充分利用网络渠道,扩大公众对技术伦理风险的宣传教育,并积极鼓励传统媒体介入网络渠道,使传统媒体技术伦理风险的相关内容转移到网络渠道,将传统媒体的内容存在的相对公正、科学的特点转移到网络上来,从而既改善了网络媒体内容纷杂、互相冲突的现状,又弥补了传统媒体互动性不强的不足。

最后,从平台上还应积极开展新媒体技术伦理教育平台的试点。可以利用新媒体技术在网络上建立技术伦理教育阵地,并不断充实扩大这个阵地。将技术伦理教育网络化、系统化、经常化,并加强引导,将思想交流体系化、正规化。

(四)完善制度设计

要加强公众对技术伦理风险的广泛的、长久的认知,关键是完善制度设计,主要包括技术伦理评估制度、公众参与制度和媒体风险预警制度。技术伦理评估制度是公众技术伦理风险教育的基点,公众参与制度是技术伦理风险调控的重要力量,而媒体风险预警制度则是技术伦理风险调控的安全阀,因此以下主要从这三个方面来论述。

其一,要完善技术伦理评估制度,公众技术伦理教育的内容需要依托技术伦理评估的内容,技术伦理评估制度作为公众技术伦理风险教育的重要理论支撑尤其重要。日本学者斋藤了文曾经在《工业伦理与制度设计》一文中提出“为了保证安全,工程师不仅要采用科学的、技术的方法工作,还需要一些社会体制的保证”[9],即技术应用应考虑到对社会、伦理、道德、法律的影响。因此技术评估作为公众技术伦理风险教育的基点,应着重推进其发展。需要注意的是,在技术的设计、试验、应用、推广各个阶段中,应重点强调技术的应用阶段和推广阶段的评估。通过对技术发展各个阶段的评估,为公众技术伦理风险树立标准和规范,对提高公众技术伦理风险认知十分必要。

其二,应合理设计参与机制来赋予并保障公众参与者的参与能力。通过建立有效的信息公开渠道和沟通机制,使公众了解科技信息和科技政策相关的争议,增加对相关信息的了解,提高公众的参与意愿,从而促使公众对技术伦理风险的关注和思考,提升公众的参与能力。

其三,传播媒体也应建立起风险预警和风险沟通机制。当技术伦理风险发生时,应要尊重客观事实,尊重公众知情权的意识,积极主动迅速及时地发布危机信息, 形成一个全方位开放型的信息沟通网络,从而实现整个社会信息的充分告知。

参考文献:

[1]CARL MITEHAM.TypesofTechnology=J8.inP.T.Durbin(ed.):Researehi;IPhilosophy&Teehnology[M].Vol.1,1978:229-294.

[2]王正平,周中之.现代伦理学[M].北京:中国社会科学出版社,2001:11.

[3]陈爱华.高技术的伦理风险及其应对[J].伦理学研究,2006(4):95-96.

[4]卢梭.论科学与艺术[M].何兆武,译.北京:商务印书馆,1963:124.

[5]刘婧.技术风险认知影响因素探析[J].科学管理研究,2007,25(4):56-60.

[6]谢晓非,徐联仓.风险认知研究概括及理论框架[J].心理学动态,1995(2):18-20.

[7]李桂花.现代科技发展对伦理建设的新要求[J].西南师范大学学报,2006,32(2):89-92.

[8]刘畅.技术伦理评估探析[D].沈阳:东北大学,2007.

[9]王健.现代技术伦理规约的特性[J].自然辨证法研究,2006,22(11):54-57.

(责任编辑朱春花)

An Empirical Study on the Public Cognition of Ethical Risks of Modern Technology

PAN Jian-hong,DENG Mei-jin, DUAN Ji-wei

(School of Politics and Administration, Wuhan University of Technology, Wuhan 430063, Hubei, China)

Abstract:The complexity and duality of modern technology causes or increases a series of social ethical issues.Therefore, it is of practical significance to make an empirical study on the public cognition of it.Therefore,on the basis of a comprehensive understanding of the status quo of it,this paper pointes out its existed problems including unawareness of the risks,excessive dependence on media information and lack of technical communication platform etc.Thus it is beneficial to explore the practical routes and constructive measures to raise public cognition in order to avoid the risks.

Key words:public; technology ethics risk; cognition

中图分类号:B82

文献标志码:A

文章编号:1674-3571(2016)03-0031-06

作者简介:潘建红(1972- ),男,湖北武汉人,武汉理工大学政治与行政学院教授,博士,博士生导师,主要从事科技伦理与科技文化研究;邓美金(1992- ),女,广西柳州人,武汉理工大学政治与行政学院学生,主要从事社会学研究;段济炜(1991- ),男,湖北荆州人,武汉理工大学政治与行政学院硕士研究生,主要从事科技伦理与科技管理研究。

基金项目:教育部新世纪优秀人才支持计划资助“现代技术伦理风险防范研究”(NCET-12-0913)

收稿日期:2016-01-15