中国古代清白文化管窥

粟品孝

(四川大学 历史文化学院,四川 成都 610064)

中国古代清白文化管窥

粟品孝

(四川大学 历史文化学院,四川 成都610064)

摘要:中国古代有着源远流长和内容丰富的清白文化传统,其中北宋赵抃与清白江、西汉杨震与清白吏、北宋范仲淹与清白堂的故事非常典型。文章围绕这些事例对中国古代的清白文化作了初步论述,认为我国历来重视清白做人、清白传家和清白为官,这一绵延不断的传统深刻地塑造了我国的历史文化面貌,对东亚其他国家如朝鲜也有重要影响。认真清理这一传统并加以科学研究,有助于对我国优秀文化传统的深入认识和创造性运用。

关键词:清白文化;清白江;清白吏;清白堂

中国文化素来重视道德修养和道德建设,其中崇尚清白是一个非常久远的传统。所谓清白,主要是指品行端正、没有污点及廉洁自律等。而关于这方面的文化现象,即是所谓的清白文化。中国古代清白文化内容丰富,东汉“清白吏”杨震“天知,神知,我知,子知”的拒金言论,三国诸葛亮《诫子书》所谓“非淡泊无以明志,非宁静无以致远”,北宋司马光《训俭示康》首言“吾本寒家,世以清白相承”,南宋吕本中《官箴》第一条就是“当官之法,唯有三事:曰清、曰慎、曰勤”,明朝于谦《石灰吟》更是高唱“要留清白在人间”,这些都是大家耳熟能详的事例。学界相关的论述虽然不可谓少,但专门以清白文化为题的讨论则十分罕见*2015年4月,首届“铁面御史”赵抃与清白文化学术研讨会在四川省成都市青白江区举行,笔者也有幸参加。据笔者见闻所及,这是学界第一次专门运用“清白文化”概念来讨论历史上清白文化问题。。笔者才疏学浅,难以尽览清白文化的堂奥,仅择取历史上清白江、清白吏和清白堂等方面的典型事例,管窥中国古代清白文化之一二。

一、清白江:宋代赵抃及其影响

北宋赵抃(1008—1084年)在朝直言敢奏,有“铁面御史”之称;又四度入蜀,五任蜀官,在四川古代史上是与文翁、诸葛亮、张咏并列的治蜀名臣*(此说出自清朝四川布政使窦启瑛,见其为雍正年间编修的《四川通志》所作的序言。至于赵抃具体的治蜀情况,参见粟品孝《赵抃与四川》,载《成都大学学报》1994年第1期;张邦炜《关于赵抃治蜀》,载北京大学中国古代史研究中心编《邓广铭教授百年诞辰纪念论文集》,中华书局2008年版。。赵抃在四川地区留下了不少故事,其中有一个流传广远的说法,就是在他即将到成都为官时,路过现在成都市北面的清白江边,慷慨说道:“吾志如此江清白,虽万类混淆其中,不少浊也。”*(明)李贤等:《明一统志》卷六十七《成都府·山川》,影印文渊阁四库全书本。后人因而把这条来自都江堰的江水命名为清白江。此说现在最早见于明朝前期李贤等人在英宗天顺五年(1461年)编的《大明一统志》,之后各级方志均加沿袭,得到人们的普遍尊信。

赵抃能够有此等清白之志,是他重视清白观念的必然产物。在他的文集里,至今还留存多首有关的诗句。如其《清献集》卷二《送六弟随子之官毗陵》:“廉能真有子,清白素闻诗。”卷三《忆松溪三兄县尉》:“莫为沈迷嗟下邑,要将清白广吾宗。”卷四《信笔示诸弟侄子孙》:“吾门自昔传清白,圣世于今重孝廉。”从这些诗句可以看出,赵抃有非常自觉的清白观念,这显然是他说出“吾志如此江清白”的重要思想基础。

成都为西南一大都会,事务繁巨,但赵抃两任知府,均以“为政简易”著称,第一次始于英宗治平元年(1064年),“以宽为治”;第二次是在神宗熙宁五年(1072年),“治益尚宽”[1]10323-10324。时人苏轼总结说:赵抃“以宽治蜀,蜀人安之”。即是说,在赵抃宽大政策的治理下,以成都为中心的四川地区得以安定发展。后来宋神宗每拟成都郡守,“必曰:昔赵某治此,最得其术”。冯京继守成都,也“事循其旧”,并说:“赵公所为,不可改也。”[2]520-522这种简易、宽大的为政风格,自然是与他的清白之志密不可分的。

具体体现赵抃为政清白的事例很多。如当时四川官场在节日期间有相互大肆送礼的恶习:“每遇时序,或隔路,或邻近,更互送遗节酒,多差衙前急脚子驱送递铺兵士,并役使百姓人夫,往来络绎,担擎劳苦,州县骚动,嗟叹之声,不绝道路。”*(宋)赵抃:《赵清献公文集》卷九《奏状乞止绝川路州军送遗节酒》,宋集珍本丛刊本,第4-5页。

对这一劳民伤财的歪风邪气,时为益州转运使的赵抃从我做起,“身帅以俭”,并作出规定,“不从者请以违制坐之”,结果“蜀风为之一变”*(宋)苏轼:《苏轼文集》卷十七《赵清献公神道碑》,第2册,第518-519页。。还有一件他低调视察各地的事例:赵抃“为成都转运使,出行部内,唯携一琴一鹤,坐则看鹤鼓琴。尝过青城山,遇雪,舍于逆旅。逆旅之人不知其使者也,或慢狎之,公颓然鼓琴,不问”[3]79。其清廉自守的形象可谓跃然纸上。

当然,记载赵抃琴鹤自随、两袖清风形象最多的,还是说他入蜀之时。宋人记载说:“赵清献公以清德服一世,平生蓄雷氏琴一张,鹤与白龟各一,所向与之俱。始除帅成都,蜀风素侈,公单马就道,以琴、鹤、龟自随。蜀人安其政,治声藉甚。”*(宋)叶梦得:《石林诗话》,影印文渊阁四库全书本。这一个性鲜明的清白景象,还在河北磁州窑器中得到表现,在金、元时期生产的“赵抃入蜀”画枕,其图案突出“一只口衔瑞草的仙鹤和一只口吐祥云的神龟在前面引路”[4],实具有劝勉为官清白的用意。

“赵抃入蜀”画枕(河北磁县文物保护所藏)

“沧浪之水清兮,可以濯我缨;沧浪之水浊兮,可以濯我足。”这是先秦时期广为流传的一首童谣。据说,孔子听到后告诫弟子道:“小子听之!清斯濯缨,浊斯濯足矣,自取之也。”(《孟子·离娄上》)意即,清水用来洗帽缨,浊水用来洗脚,两种水的不同作用是由其自身的清浊决定的。借以比喻一个人受尊重的程度,也取决于其品行的清白与否。饱读诗书的赵抃大约就是受此启发,而借江水的自然清白来表达自己做官的志趣。而当地的人们因此以清白名江,赋予这条流淌千百年的江水以道德的人文内涵,这不能不说是一种巧妙的转化。它固然有纪念和缅怀赵抃的用意,但更重要的,恐怕还是要以此激励和劝勉后人。事实上,后来也确有不少官员受到赵抃及其清白观念的影响。如明朝洪武庚辰进士、湖北蒲圻人邓槐在出任新繁县令时,就以当地的清白江“自励”,不仅政绩斐然,而且“终身清白”*(清)雍正《湖广通志》卷五十一《人物志》,影印文渊阁四库全书本。。清朝乾隆初年的县令郑方城写有《繁江杂咏二十首》,其中一首专门言及赵抃和他的清白之风:“前水西头望大江,江流清白照人腔。当时琴鹤焚香吏,太息千年未敢双。”*(清)顾德昌等修,张粹德等纂:《新繁县志》卷三十七《艺文志》,嘉庆十九年(1814年)刻本。

据笔者查知,全国只有这样一条清白江。其命名具有如此显明的道德教化意义,于做官做人均有直接的劝勉价值,因此值得我们重视和挖掘。

二、清白吏:汉儒杨震及其“四知说”

像赵抃这样具有清白言行的官吏,我国古代或直接称为“清白吏”。据查证,至迟在东汉时期就已有这样的称呼。当时的官修国史《东观汉记》曾记载了一个叫郑均的人,说他“淡泊无欲,清静自守,不慕游宦”,而他的哥哥郑仲恰好相反,做县游徼时,“颇受礼遗”,郑均多次劝他都不听。后来郑均就设法外出做事,一年多后“得数万钱归”,劝他哥哥说:“钱尽可复得,为吏坐赃,终身捐弃。”他的哥哥受到感化,“遂为廉洁,称清白吏”[5]544。

不论在当时还是后世都更为出名的“清白吏”,则是东汉华阴(今属陕西)人,号称“关西孔子”的杨震(?—124年)。他五十多岁才出仕,“性公廉,不受私谒”;对子孙也常常要求“蔬食步行”,一些故旧和长辈劝他要为后人着想,置办产业,杨震坚决不同意,他说:“使后世称为清白吏子孙,以此遗之,不亦厚乎!”[6]748当时史官对杨震这种为子孙不留财宝留清白的做法颇为赞赏,专门将其事迹写进了《东观汉记》和《后汉书》中。

能够展现杨震这一“清白吏”形象的,还有著名的“四知说”。史书记载杨震在任荆州刺史时,曾向朝廷推荐过当地的秀才王密。后来杨震转任东莱太守,路过昌邑(治今兖州金乡县西北)时,恰好王密为县令,王密专门前来拜谢恩人,晚上还悄悄地送来十斤黄金。杨震见状,很不高兴地说:“故人知君,君不知故人,何也?”王密说:“暮夜无知者。”杨震正色说道:“天知,神知,我知,子知。何谓无知!”王密只得羞愧地离开了*事见南朝范晔《后汉书》卷五十四《杨震传》,中华书局1965年点校本,第7册第1760页。《东观汉记校注》卷十七《杨震传》也记载了此事,但无“我知子知”四字。。杨震这种注重清白的品格,为他的后人所继承。史称其子杨秉“性不饮酒,又早丧夫人,遂不复娶,所在以淳白称”,而且还曾直言:“我有三不惑:酒、色、财三者是也。”[7]1775

杨震父子的清白言行长期受到后人的景仰和宣扬。像唐朝出现的童蒙书《蒙求》就载有“震畏四知,秉去三惑”的典故*(唐)李瀚撰,(宋)徐子光注:《蒙求集注》卷上,影印文渊阁四库全书本。,宋代大儒司马光写的《家范》也专门载录了这一事迹,从而对我国古代士人养成清白之风产生了深远影响。事实上,像东汉郑仲、杨震这样或他称、或自称为“清白吏”的官员,在我国古代可以说绵延不绝。早在唐代,就有学者康希铣,专门搜集历代清白吏的言行事迹,撰成《自古以来清白吏图》四卷,不仅“自为序、赞,以见其志”,而且宰相、黄门侍郎韦承庆、中书舍人马吉甫等人也“美而同述”,以致此书一度“盛行于世”*(唐)颜真卿:《颜鲁公集》卷七《汲郡开国公康使君神道碑铭》,影印文渊阁四库全书本。。

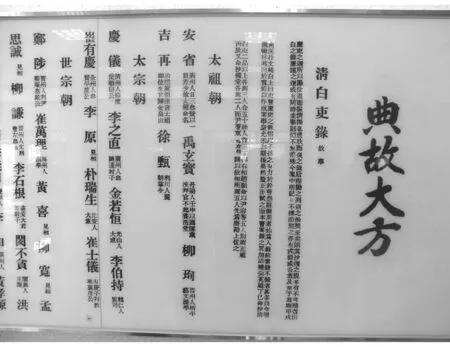

这里要特别指出的是,表彰“清白吏”、传承杨震“四知”的做法,不仅在中国古代长期流行,而且还东传朝鲜。据曾到韩国开会的李晓宇博士告知,目前韩国全罗南道北部的长城郡兴建有集成馆清廉文化中心、清白韩屋。集成馆命名之义为“集群贤之道为一大成”。所谓“群贤”,即进门大厅的墙上所挂《典故大方·清白吏录》,其篇首题辞曰:“廉吏之选,所以励世道而振清操也。进秩而褒之,录后而劝之,列朝之崇奖至矣。”可见韩国政治文化中对清白吏的推崇。中心还专门设有清白吏展示馆,其中陈列着与长城郡有关的古代廉吏金宗直、宋钦、朴宗良等人的事迹,还为出生本地的以清廉闻名韩国政坛的国务总理金滉植设有一个单独的展柜。展示馆的墙上挂着东汉杨震“四知”说和朝鲜李朝哲学家丁若镛《牧民心录》的“律己六条”(“饬躬、清心、济家、屏客、节用、乐施”)的展板,揭示了清白文化的核心价值观。清白韩屋是一组韩式仿古建筑群,供游客食宿,崇尚节俭,外观朴素,室内陈设简单。在食堂用餐时,郡守金两洙向大家介绍了他对清白吏文化的理解,他风趣地说:“做吏如做菜,清白吏,无公害。”并号召大家都来“住清白屋,吃清白食,做清白吏”。

三、清白堂:宋儒范仲淹的创建及其流播

在我国古代发达的清白文化传统中,还有一种形式多样的清白堂。已知最早的为北宋范仲淹(998—1052年)在知越州府(古称会稽,今浙江绍兴)时所建,并写有《清白堂记》:

会稽府署,据卧龙山之南足。北上有蓬莱阁,阁之西有凉堂,堂之西有岩焉。岩之下有地方数丈,密蔓深丛,莽然就荒。一日命役徒芟而辟之,中获废井,即呼工出其泥滓,观其好恶,曰:“嘉泉也。”择高年吏问废之由,曰:“不知也。”乃扃而澄之,三日而后汲。视其泉,清而白色,味之甚甘。渊然丈余,绠不可竭。当大暑时,饮之若饵白雪、咀轻冰,凛如也。当严冬时,若遇爱日、得阳春,温如也。其或雨作云蒸,醇醇而浑,盖山泽通气,应于名源矣。又引嘉宾,以建溪、日铸、卧龙、云门之茗试之,则甘液华滋,说(通“悦”)人襟灵。

观夫大《易》之象,初则井道未通,泥而不食,弗治也;终则井道大成,收而勿幕,有功也。其斯之谓乎!又曰“《井》德之地”,盖言所守不迁矣。“《井》以辨义”,盖言所施不私矣。圣人画《井》之象,以明君子之道焉。予爱其清白而有德义,为官师之规,因署其堂曰清白堂。又构亭于其侧,曰清白亭。庶几居斯堂、登斯亭而无忝其名哉!宝元二年 月 日记。*(宋)范仲淹:《范文正公文集》卷八《清白堂记》,李勇先、王蓉贵点校《范仲淹全集》本,四川大学出版社2002年版,上册第193页。按:唐朝白居易有《九日宴集醉题郡楼兼呈周殷二判官》诗:“前年九日余杭郡,呼宾命宴虚白堂。”(《白氏长庆集》卷二十一)清人汪立名编《白香山诗集·年谱旧本·白文公年谱》时将“虚白堂”改作“清白堂”,实不可取。

这篇记文写于宋仁宗宝元二年(1039年),是说范仲淹在越州府署将一处满是“泥滓”的废井重新开掘之后,变成了“清而白色”的嘉泉(或名“清白泉”),他联系到《周易》用《井》卦象征“所守不迁”、“所施不私”的君子品格,大发感叹,“爱其清白而有德义”,可以作为官员效法的榜样,遂在此建堂构亭,署为“清白堂”、“清白亭”,以便“居斯堂、登斯亭而无忝其名”,即为政无愧于清白之名*关于范仲淹《清白堂记》的校注和解读,可参见佘德余《读〈清白堂记〉》,载《绍兴师专学报》1983年第3期。。

南宋爱国诗人陆游在《剑南诗稿》的一首诗中写道:“有越逾千载,何人不宦游。向来惟一范,真足壮吾州。”*(南宋)陆游:《剑南诗稿》卷一《送王龟龄著作赴会稽大宗丞》,影印文渊阁四库全书本。范仲淹在越州任职虽不长,但清白为官,加之其后来主持庆历新政,励志改革,所以不但他创立的清白堂历经沧桑,几度兴废,至今在浙江绍兴的越王台殿景区内还存其遗迹;而且一些酒家也看中了这一品牌,至迟在南宋就已出现了冠名“清白堂”的美酒——“清白堂酒”*南宋王十朋《梅溪后集》卷四《范文正公祠堂》有“后人不识真天人,但能日饮堂中春”的诗句,并注称“越以清白堂名酒”。另外南宋周密《武林旧事》卷六《诸色酒名》也记有“清白堂,杨府”。均为影印文渊阁四库全书本。。据说味道还很不错,有诗为证:

佳斋肯见分,春意偕客至。谁将清白名,言代碧香谥。

起瀹饶磁瓯,玩吮色香味。醍醐馥牙颊,沆瀣沃肺胃。*(宋)陈造《江湖长翁集》卷六《旅馆三适》,诗题后注:“予以病愈不食麫此所嗜也以米糵代之且宜烧猪客有惠清白堂酒者同时飨,作三诗识之。”影印文渊阁四库全书本。

固然范仲淹的《清白堂记》不如其《岳阳楼记》那样富有文采和气概,但他利用清白堂的建筑形式劝勉和倡导清白为政的思想,还是得到了很多地方官府的响应。各地公署遂陆续建立起了清白堂,如杭州下面的一个县令李长孺在南宋末建有清白堂*雍正《浙江通志》卷三十九《古迹·杭州府一》引万历《杭州府志》,影印文渊阁四库全书本。;严州建德县(今属浙江),“公厅之左为近民堂,右为清白堂,中有遗爱堂”*(宋)方仁荣、郑珤:《景定严州续志》卷五《建德县·官廨》,影印文渊阁四库全书本。。南宋祝穆的《方舆胜览》卷五在江阴军(今江苏江阴)的堂亭部分也列有“清白堂”,并说“在郡圃”。

后来的元、明、清时期也继承了这一传统。如元朝浙江定海县治所的后面有清白堂,“元泰定中阿哈玛特建”*雍正《浙江通志》卷四十三《古迹·宁波府五》引《定海县志》,影印文渊阁四库全书本。。明朝浙江的昌化县(今属浙江临安县)治所,“嘉靖壬寅令马逢伯改曰牧爱堂,厅事后为清白堂,为知县宅”*雍正《浙江通志》卷三十《公署》,影印文渊阁四库全书本。。四川泸州的清白堂在“斯文堂前,范文正尝送向综为别驾,有‘归书清白最’之句,故名”*(明)佚名纂,(清)缪荃孙辑:《泸州志》二《山川》,民国间成都铅印本,第20页。。雅州芦山县署“有清白堂及报丰、浮春、望霓三亭”*(明)李贤等:《明一统志》卷七十二《雅州·宫室·对花楼》,影印文渊阁四库全书本。。一些清白堂在明清时期还多次重建,如江西广昌县署,明朝正统年间(1436—1449年)知县江浩重修,“颜堂曰清白”,清朝顺治九年(1652年)知县沈寅又“重建清白堂及仪门鼓楼”;乐平县署,明朝正德五年(1510年)知县龚渊建有清白堂,清朝康熙十七年(1678年)知县宋良翰又“重建正堂及清白堂”*雍正《江西通志》卷十九《公署·广昌县署》、卷二十《公署·乐平县署》,影印文渊阁四库全书本。。我们知道,自宋代起,地方州县衙署的大堂前,普遍立有倡导清廉的“戒石铭”,南向刻“公生明”三字,北向刻铭文“尔俸尔禄,民膏民脂,下民易虐,上天难欺”16字(见下图)*这16字源自五代后蜀皇帝孟昶的《官箴》(具体内容见于北宋张唐英撰,王文才、王炎校笺的《蜀梼杌校笺》卷四,巴蜀书社1999年版,第345页),后来宋太宗(一说是宋太祖)摘录其中四句为《戒石铭》,令郡县刻石置于公堂座前。。官每升堂,即对此石,不敢忽忘。至清代则“易以牌坊”,不再立石,即由“戒石铭”石改换成“公生明坊”*(清)俞樾:《茶香室丛钞》卷六《公生明坊旧是立石》引朱象贤《闻见偶录》,续修四库全书影印清光绪二十五年(1899年)刻春在堂全书本。参见白钢《官箴、戒石铭与行政伦理》,载《光明日报》1999年6月4日。了。但无法确切得知,州县官府的“清白堂”是否也像“戒石铭”或“公生明坊”这样普及呢?

北宋黄庭坚书《戒石铭》(江西泰和县博物馆藏)

当然,建立清白堂不仅在地方官府衙门比较流行,在一些个人居室里更是不少。如宋朝有张氏清白堂*(宋)晁说之:《景迂生集》卷十八《题张泰然清白堂记》,影印文渊阁四库全书本。、房氏清白堂*(宋)魏了翁:《鹤山先生大全文集》卷五十九《跋房氏清白堂记》,四部丛刊本。。元朝也有,如李孝光《五峰集》卷八有一诗题叫“题外郎所藏杨补之梅卷其家有清白堂”,诗意还不错:“孤影独留明月在,苦心赖有老天知。君家世世能清白,烂漫春风雪一枝。”历史上更有名的私家清白堂,则属明朝福建人杨荣(字勉仁,1371—1440年)所建。杨荣官至内阁首辅、工部尚书兼谨身殿大学士,与杨士奇、杨溥共称“三杨”,是明朝“仁宣之治”的缔造者之一。他自称东汉“清白吏”杨震后裔,取法其意而建清白堂,“砥砺自修”,而且以当时重臣之望,“凡士大夫能言者,必征文以发之”,结果引来当时一群官僚士大夫们的热烈称颂,或写记文,或为诗赋,或作堂铭,极一时之盛*(明)王洪:《毅斋集》卷六《清白堂记》,胡俨:《颐庵文选》卷上《杨氏清白堂诗序》,杨士奇:《东里文集》卷二十四《清白堂铭》,金幼孜:《金文靖集》卷一《清白堂为杨庶子赋》,均为影印文渊阁四库全书本。。

在个人厅堂、居室名号的基础上,“清白堂”还进一步发展成为一些家族的堂号。所谓堂号,就是同一族人的共同徽号,是区分族属、支派的标记,往往题写在其宗祠、家庙的匾额和族谱的封面上,具有深厚的文化内涵和教化意义。如前面说到的杨震以清白遗子孙,家族四代又有三人位居相位,号“四世三公”,所以其家族就有支派以“清白堂”作为堂号,并以“经纶盖世推三相,清白传家守四知”为堂联。

作为家族堂号、居室名号或其他考虑,“清白堂”往往还题写于店铺、书斋、别墅、文集、书画及日常生活用具(如车舆、灯笼、钱袋、家什)上面,从而使清白观念深入到社会生活的方方面面。如明朝书法名家文徵明之子文彭藏有《韩诗外传》一书,嵌有“清白堂印”;明朝官僚学者蔡献臣的文集以《清白堂稿》的形式流传,应当都包含了他们对清白思想的崇尚和坚守。

清白堂还出现在一些学校的建筑中。目前所见较少,仅知明朝苏州的范氏义学,“在天平山西,宋范仲淹建,延师以教同族及四方来学者。中有孔子庙、仲淹祠,中为清白堂,左右设敬身、知本两斋”*[明]李贤等:《明一统志》卷八《苏州府·范氏义学》,影印文渊阁四库全书本。。这对学生树立清白观念无疑是很有助益的。

中国古代非常重视清白做人、清白传家和清白为官,形成了源远流长和多姿多彩的清白文化传统,对我国的社会文化面貌产生了深远影响,有关资料散见于各种历史记载,特别是一些族谱、方志和碑刻资料中保存不少。今天我们大力建设社会主义精神文明,积极推进反腐倡廉,更需要深入发掘和合理解读古代的清白文化传统,汲取其有价值的思想资源,并加以创造性地转化和运用。

参考文献:

[1]脱脱.赵抃传[M]//宋史:卷三一六.北京:中华书局,1977.

[2]苏轼.赵清献公神道碑[M]//苏轼文集:卷十七.孔凡礼,点校.北京:中华书局,1986.

[3]沈括.梦溪笔谈:卷九:人事一[M]//朱易安.全宋笔记:第2编.郑州:大象出版社,2006.

[4]王兴.磁州窑的赵抃入蜀画枕[N].人民政协报,2004-08-12.

[5]刘珍.郑均传[M]//东观汉记校注:卷十四.吴树平,校注.北京:中华书局,2008.

[6]杨震传[M]//东观汉记校注:卷十七.北京:中华书局,2008.

[7]范晔.杨秉传[M]//后汉书:卷五十四.北京:中华书局,1965.

(责任编辑张彩霞)

On the Qing Bai (Clean and Pure) Culture in Ancient China

SU Pin-xiao

(School of History and Culture, Sichuan University, Chengdu 610064, Sichuan, China)

Abstract:Ancient China has a long history of Qing Bai Culture with rich contents, such as Zhaobian of Northern Song Dynasty with Qing Bai River, Yang Zhen of Western Han Dynasty with Qing Bai official, Fan Zhongyan of Northern Song Dynasty with Qing Bai Hall. Around these cases, this paper preliminarily discusses the Qing Bai culture and explores that Chinese culture has always attached importance to the clean and pure reputation of being a man, a family and an official. This substantial tradition profoundly shapes China's historical and cultural outlook and greatly influences other East Asian countries such as Korea. Therefore it is helpful to deeply understand and creatively use this traditional culture with detailed study.

Key words:Qing Bai Culture; Qing Bai Jiang; Qing Bai official; Qing Bai Hall

中图分类号:K03

文献标志码:A

文章编号:1674-3571(2016)03-0059-05

作者简介:粟品孝(1969- ),男,四川大竹人,四川大学历史文化学院教授,博士,博士生导师,主要从事中国古代史研究。

收稿日期:2015-10-25