作为仪式美术的面具:上海都市面具表演的变迁

田兆元

(华东师范大学 民俗学研究所,上海 200241)

作为仪式美术的面具:上海都市面具表演的变迁

田兆元

(华东师范大学 民俗学研究所,上海200241)

摘要:面具具有信仰特质,同时具有娱乐和商业属性。它不是乡村特产,在都市生活中,面具文化同样富有魅力。由于面具与仪式高度结合,仪式美术的观念成为我们研究面具文化的一个新的范式。在这样的视野中,作为美术的面具是仪式的核心要素,是仪式的组成部分,面具成就仪式。上海都市的信仰与商业仪式中都有面具表演。城隍出巡的面具阴沉凶狠,龙华庙会的面具喜庆吉祥,体现出不同的仪式的不同面具形态。卡通面具的娱乐性和商业性正与信仰仪式结合并行,体现出上海城市传统与现代生活和谐的局面。保护面具文化,首先要保护仪式文化,因为面具是一种仪式美术,是一项非物质文化遗产。都市面具文化的保护同样需要予以关注。

关键词:面具;仪式美术;信仰;龙华庙会;城隍出巡;卡通面具

一

面具表演具有世界性的相关的文化意义,几乎所有的文化区都在历史上和现实生活中存在着面具表演行为。而从时间上看,从原始时代到当代社会,面具文化贯穿迄今为止的人类活动的全部实践,其文化积淀之深厚由此可见。面具与面具表演是一个世界的通行证,是一个人类可以交流的符号。裸面的人群交流有困难,带着面具却增加了认同感,从这个层面讲,遮蔽人面恰恰是人文的体现,是人类文明发展的表征。遮蔽人面是人性的彰显,面具体现人与世界的联系、人对世界的理解以及人与人、人与神的交流。遮蔽成为交流亲近的手段,这是充满辩证法的世间哲理在民俗仪式行为上的体现。从传统的面具到现代的面具,其文化意蕴日益丰富,功能也日益多样化。

面具的最本质的意义是通过面具达到自我身份的改变,我不再是我,而是面具代表的身份。“人们塑造面具,就是在塑造另一个自我,一个超越你我他之上的具有象征意义的自我……面具的象征性可以通过改变人的自身来实现,它的这种神奇功能是其他任何宗教和艺术创造的手段所难以企及的。”[1]1面具达到了对于自我的替代,这是十分神奇的。面具塑造的角色可能是在现实条件下自我不能达到,或者说是自我根本不可能实现的一个目标,但是通过一个面具就可能象征性实现。这就是面具的本质属性。

但是,可以改变身份的不仅仅只有面具,还有服饰,化妆等,他们在本质上是与面具具有同等意义的东西。如京剧化妆,油彩装,一旦化妆完成,身份也就改变了,红脸的成为关公,白脸的成为曹操,而月形的黑底装一定就是包公。但是这个还不是面具,面具一般来说是一种物质构成,油彩当然也是物质,但不是独立制作完成的。面具当然要绘画,但是不是直接画在脸上,而是画在面具上。所以油彩化妆虽然是改变身份的形式,但是与面具制作和佩戴是不同的。同样,道具也可以导致身份的改变。比如关刀一拿上场,肯定是包公,管帽的黑脸一定是包公。而舞狮的时候,舞者一旦穿上狮子装,那就是一头狮子舞起来。可是我们一般也不把狮子服说成是面具。道具在一定程度上成为身份改变的象征,但都是与面具不一样的东西。

那么面具改变人的身份的核心要素是什么呢?第一,面具是预制的有特定指向的可以独立存在的一种制作品;第二,面具是指根据人、神或者动物的脸面制作,是“面”具。狮子装有面具要素存在,但是它是狮子的整体模拟,超过了面具的核心内容。所以面具特指根据对象脸面制作的各类模拟品,可以佩戴,或者单独使用的一种制作。“有鼻有口又无身,头是鬼头身是人”[1]33,是说,面具是通过对脸面的模拟来象征替代对象,使使用者达到对于面具象征对象的替代。脸面模拟是面具的核心内容,而对象替代是面具舞蹈等使用者的根本目的。这样就形成了面具文化外在呈现的最重要的两个要素:面具制作和面具使用。前者通过模拟制造对象,制成客观对象的象征性存在物品——面具,后者通过佩戴面具舞蹈使用来模拟对象,将自我对象化,替代了自我,让自我成为面具象征物的实体。

我们这样理解面具是依据于面具的历史传统来说的,是依据于传统的乡村社会来说的。当然今天这种传统依然在城市延续。面具带来自我的身份隐退是肯定的,但是戴上面具是不是就一定成为面具的象征呢?现在看来就不一定了。由于面具功能的改变,面具看来仅仅是作为隐去自我身份作用的工具,至于面具是何角色,可能与自我的身份没有多大关系,甚至毫无关系。隐去自我,但不一定成为象征物,这是现代面具生发出来的一个新的特点。比如有些人为了隐藏自己的身份戴上面具,但是不与面具身份发生关系。面具隐藏身份,是现代社会个性发展的结果,也是某些特定身份和功能需要隐藏自我的结果。

就面具的传统功能看,民俗信仰是其主要使用目的。沟通人神,祈求福惠,这是最为基本的内容。后来戏曲表演的面具使用,逐渐增加了娱乐功能。这一功能在现代都市得到了更大的发展,娱乐化,卡通化,已然成为都市面具文化的主导方面,商业化与艺术化的层面也随之发掘出来了。

但是,这不等于说传统的面具功能弱化了。相反,传统的功能被赋予了更多的意义。比如说青少年的文化传统教育,国家的文化形象认同,这都是从面具的文化传统生发出来的东西。

所以,从乡村到都市,从信仰到娱乐,面具表演的属性延续了传统,又发生了很大的变化。

二

对于这些面具表演,我们从什么样的角度去分析呢?即我们如何定位面具文化,以一种什么样的范式来解读面具呢?我们提出了仪式美术的概念来表达相关的基本观念,以达到对于面具的最本质的理解。

面具是一种美术制作,我们要回归其最本色的最本质的内容。它是对于人神面部形象的模拟与创造。这符合“艺术是一种模仿”的最基本的主题。同时,面具制作是一项很高的工艺,技巧复杂。材质,工具要求高,程式化原则突出,这都符合美术创作的基本规则。

把面具当做一种美术品来研究,这在大方向上是没有问题的。但是广义的美术包罗万象,难以准确地阐述面具文化的内涵。于是,我们认为,仪式美术的概念是我们认识面具文化的重要视点。因为面具大都是在特定的仪式场景下使用的,是仪式活动中不可缺少的元素,同时,作为仪式上的美术品,它只是在仪式场合下才使用,因此,仪式美术的概念和研究视角便成为我们推进面具研究的重要选择。

传统的美术研究和仪式研究没有很好地将二者结合起来,因此有诸多的不足。对于仪式研究,往往是依照西方理论,进行过程研究,如盖·纳普的通过仪式理论和特纳的仪式过程理论*西方仪式研究的成果参见:阿诺尔德·范热内普《过渡礼仪》,商务印书馆,2010 年;维维克多·特纳《仪式过程》,中国人民大学出版社,2006 年。。中国的仪式研究往往就是对于这些理论找些依据,其诠释大都是在讲过程。而对于美术研究,过去很少关注其与仪式的关系。

当然也有一些有见识的研究者开始关注仪式与美术的关系。美国人类学家张光直对于美术与仪式的关系有很深刻的理解,著名的观点是其在中国青铜时代研究中认为,中国商周青铜器上的动物纹饰是巫师通天的助手。那些青铜器纹饰是巫术,但是是仪式的构成部分。这些见解最初是通过《中国青铜时代》及其续编传播到中国的。同时,其《美术·神话与祭祀》一书更加直观地将这一主题彰显出来。“青铜礼器是协助神民沟通仪式之用”[2]50,明确地将仪式与美术的关系表现出来。这种观点极大地影响了中国美术史的研究和中国传统信仰的研究,在人类学界、民俗学界和美术学界引起了很大的反响。后来的原始艺术研究大都受到该观点的影响,如关于浙江良渚玉器的研究,四川三星堆面具的研究等。

这种表达甚至影响到大众媒体,如在叙述广西岩画的时候,有人就使用了《美术、仪式和神话——中国西南系岩画的解读》的标题,并说:“我们可以较为肯定地说,这些红色的精灵,与某种仪式活动有关。仪式的目的在于为生者禳灾祈福。换言之,岩画是某种仪式活动的结果。”[3]在此,人们已经对美术与仪式的关系有了很好的感性认识。

莫莉(2008)注意到广西壮族自治区的靖西县有很多巫师的剪纸,与仪式密切相关,是壮族巫术仪式的一个组成部分,与宗教仪式密不可分,于是她将其称为“仪式剪纸”[4]。虽然没有使用仪式美术的概念,莫莉研究的对象是不折不扣的仪式美术。论文对于靖西仪式剪纸的各种文化象征作了详细的阐述,后来,“仪式剪纸”成为一个专有名词,在很多的论文中出现,可以视为仪式美术观念的具体应用。

汪小洋的论文《论宗教美术的仪式性质》,也是对于美术与仪式关系的有益尝试。他认为宗教美术与仪式有表层的联系,宗教美术作为仪式是一种宗教行为[5]。汪小洋的论文对于美术的仪式性质有了十分清晰的理解。

在非物质文化遗产保护过程中,“仪式美术”的概念首先被提出来了,这样告别了过去那种以具体美术形式来命名的研究形式,使得这类美术的研究具有更大的适应性和概括力。

上海市普陀区首批非物质文化遗产保护名录,第一次出现了仪式美术的表述字样。其名称为:“上海市普陀区长征道教仪式美术”。普陀民间道教的祭祀仪式美术包括服饰美术、雕塑美术、吊挂(仪式绘画)、台围(绣品)、纸扎物品、铺灯(以米铺绘的道教仪式图案)等。对于“铺灯”美术一项,笔者在《民族艺术》、《社会科学报》以及文化部的英文版《文化交流》杂志都有文字和图片介绍。

后来,仪式美术成为一个基本概念,开始为各界重视。其基本概念为:

仪式美术,广义的概念,即所有仪式活动中的美术表现,仪式中的属于美术创作的视觉呈现,包括绘画,服饰,陈设等。

而狭义的仪式美术概念,则是指民间各类仪式活动中的美术表现,因其仪式形态不同而呈现出多彩的局面。狭义的仪式美术,前面需要有一个限定的词汇,如婚礼仪式美术,丧礼仪式美术,迎宾仪式美术等。如民间道教的祭祀仪式美术,包括服饰,雕塑,吊挂(仪式绘画),台围(绣品),纸扎,铺灯等。[6]

这个概念把仪式美术的内涵和分类作了最基本的概括。笔者在论文中也使用了这个表达。“仪式美术是仪式的重要组成部分,在有的仪式活动中,仪式美术就是仪式本身。”“仪式美术是仪式的核心构成。”[7]在笔者的文章中,存在着将美术从属于仪式的倾向。文章讨论仪式美术作为非物质文化遗产保护的内容,提出保护仪式团队,保护仪式专家的主张。因为失去了仪式专家和团队,不仅失去了仪式美术的创作队伍,也失去了仪式美术的生存土壤。仪式美术是与仪式伴生的。

从此,仪式美术成为信仰研究、美术研究的一个门类。游红霞博士这样说道:“仪式美术是一种外显化、形象化的视觉象征符号,将人们带回直观、素朴的读图时代,以丰富的题材、鲜艳的色彩、独特的造型,甚至民间艺人即兴的现场创作和表演带给仪式主体及参与者极大的感官冲击力,让人们‘睹物思义’,自然联想起其背后蕴含的深刻意义。仪式美术是专为仪式而生的美术,是仪式中不可或缺的部分。”[8]如此看来,学界对于仪式美术的认识在不断深化。

在对于城市信仰活动与面具表演的研究中,仪式美术的概念得到了更多的使用。如关于上海三林地区的城隍出巡研究,仪式美术的视角便成为揭示其意蕴的入口。传统的三林城隍出巡已成为制度。《三林乡志残稿》载道:“十月一日,祀先(俗呼十月朝)开炉为饼,献家祠,故亦称炉节。是日,东西城隍出巡,会首较清明、中元为盛。”[9]在这种城隍出巡信仰仪式中,面具成为十分重要的内容。近年来城隍出巡得以恢复发展,城隍出行仪仗中,牛头马面及各类鬼怪都成为面具的使用对象,其中的一个板块是这样的:表演器具有城隍出巡的“头牌”,一面头路旗,彭锣,三敬香,八面立杆,十面三角旗,书写“国泰民安”、“风调雨顺”、“人寿年丰”、“惩恶扬善”、“保境安民”祝福语的大古旗,还有拖竹爿、土布衣裳、作裙,八只托香炉,牛头马面打鞑子、披风、刀叉及面具、无常鬼红、黄高帽、红缨枪,鱼叉等。各类角色造型夸张形象,有带着枷锁镣铐的囚犯以及身着红衣、手持大刀的刽子手,还有反穿皮马褂背大秤的角色以及手操算盘、戴墨镜、着长衫、戴瓜皮帽的账房先生等等[8]。这个版块的大量面具,从仪式美术的角度被解读为文化景观。对此,游红霞这样分析:文化景观泛指一切具有象征意义的物象形式,物质性、可视性、象征性是其基本特点。与语言和行为一样,以物象形式存在的文化景观也在“诉说”着主体的意愿和追求,表征着象征符号“所指”部分的观念和意义。仪式美术的“能指”部分正是这样一种文化景观,它将抽象的意象转化为具象的实物,带给主体直观的视觉冲击,在仪式中通过物象叙事的方式成为“所指”部分即行为主体思想、情感、观念和价值的象征符号[10]。

仪式美术,从感性认识,相关研究,“非遗”保护,到成为一个美术研究的范式,已经在面具研究方面开始探索性使用。本文就是在此基础上对于上海面具文化的一次解读尝试。

三

中国现代社会的面具,其传统价值的部分这些年才开始得到弘扬。这主要得益于非物质文化遗产保护运动。此前,面具表演大都被视为是一种封建迷信,是被打压的对象。这种遭遇和问题现在已经基本得到解决,面具表演被视为文化遗产,已经成为受尊敬的对象。但是,在面具保护问题上还是存在误区,面具文化得到保护的基本上还是贵州、江西、西藏、江苏等地的传统面具表演,城市的面具文化则基本上没有得到保护,或者说没有得到重视。这是不是说,只有那些最传统的乡村面具才是有价值的,而城市的面具文化就没有呢?答案是否定的。城市不仅有丰富的面具文化,其内涵更是丰富多彩的。

上海是中国现代化程度最高的国际化的城市之一,在这个城市中,文化呈现丰富多彩,一般认为海纳百川、兼收并蓄是这个城市的主调。但是上海本土文化作为上海最为厚重的文化底色,一直没有褪色,相反,在城市化不断发展的今天,这种本土文化还在发扬光大。因此,海派面具文化首先是立足上海地方传统的一种基础文化。海派面具文化具有中国面具文化的很多共同点,也有自己的个性。作为信仰仪式的一部分,面具是一种最为典型的仪式美术形式。而作为现代城市的面具文化,上海的面具还有娱乐商务的特点,但是这种娱乐同样与相关仪式结合,不能改变其为仪式美术的特点。于是我们发现,海派的面具文化是传统与现代生活密切结合起来的一种仪式美术形式,是值得研究、值得弘扬、值得保护的一种都市文化遗产。

上海滨东海之际,六千年前就留下灿烂的文化,很早就有面具的雏形,在玉器和陶器中都有变现(图1,图2)。

图1 上海玉琮图案 图2 猪形器具

这里,前者是五千年前的上海良渚玉器,其图案是良渚面具的典型图案,人们将其视为天神,是祭祀工具,所以这件美术品就是一个典型的仪式美术作品。而第二件五千年前的陶器猪形图案,是后来的猪形面具的雏形。

面具在江南地区的使用更是历史悠久。良渚玉器面具是中国面具文化的经典,直接影响到上海的面具文化。佛教传入中国,关于“大头娃娃”的面具表演十分普遍。其中与大头娃娃相关的“和尚戏春柳”的故事由冯梦龙编入《古今小说》,在全国各地都有流传,江南地区更是重要的核心地区之一。所以明清以来大头娃娃的面具表演在包括上海在内的江南与中国广大地区广泛流传。这些传统也一直保留在上海的民间文化之中。试举若干案例来看上海面具文化的信仰仪式形态。

1.上海三林的城隍出巡仪式与面具

在近年的上海城隍出巡仪式中,面具表演频频露面。最突出的是牛头马面。图3在庞大的城隍出巡仪式中,牛头马面及无常鬼等是非常引人注目的。牛头马面是地狱的鬼神,执行阎王命令,处置犯人。但是这两个角色最初是从佛教里过来的,时间大约在唐代前后。如《楞严经》卷八称“亡者神识,见大铁城,火蛇火狗,虎狼狮子,牛头狱卒,马面罗刹,手持枪矛,驱入城内,向无间狱。”这是面目狰狞的鬼使。后来,牛头马面被选出来为道教所接收改造,成为阎王殿的最为恐怖的执法鬼卒。本来牛头和马面并不是最为恐怖的形象,但是在巡行队伍中,牛头与马面形象是经过改造夸张变形的,形成强烈的仪式效果。

图3 上海城隍出巡队伍中的牛头与马面面具

这里的牛头面具与马面面具象征牛头与马面这两个鬼卒的角色,在这个仪式过程中,面具就是神灵本身。它是地狱神话的物象形式。我们说地狱故事,城隍故事都是一种神话,通过面具景观化呈现出来。仪式活动象征化又真实化地塑造了神灵的在场感。

神话有三种形态。第一是口头的和书面的传述形式,第二是仪式行为的形式,第三是物象景观的形式[10]。在城隍出巡的仪式上,地狱的神话以仪式的和物象的双重形式呈现,直观地讲述了地狱的故事。其对于社会行为的整饬功能是十分重要的。恐怖的地狱角色处置的是世间曾经的犯罪者,这对于社会民众能够带来心灵的震慑,因此具有正面意义。这里的面具是不折不扣的仪式美术作品,是为出巡仪式制作的作品。

仪式美术品是神灵的替代品,是让仪式活态化的美术作品。它是美术,也是神话,更是仪式行为的主体。近年复兴起来的上海三林城隍出巡仪式,体现的是文化遗产的当代传承,因此,仪式美术再一次在“非遗”中担当了重要的角色。

2.龙华庙会上的面具表演

龙华庙会起源很早,明代以来发展迅速,作为江南市镇,龙华镇的发展与龙华庙会密切相关。民国时期,随着龙华港、龙华机场和龙华火车站三者聚合,龙华成为上海地区重要的交通枢纽,其庙会影响日益扩大。龙华庙会的功能很多,但是,吉祥祈福是其主调。这与城隍出巡以威慑恐吓外加祈福是不同的。其福禄寿财与大头娃娃的面具舞是龙华庙会中的亮点。现在每年的三月三,或者三月半,龙华民俗庙会盛大举行,其中的面具表演引人注目。参见图4,图5。

图4 福禄寿财 图5 大头娃娃舞

这里表演的信仰色彩开始淡化,但是也绝对是信仰仪式行为,都是祈求长寿和吉祥的。除了面具本身,服饰的配合进一步强化了仪式华彩的审美效果。与牛头马面不同,这些面具形象十分亲民可爱,给人带来福利,所以得到人们的欢迎。

寿星的面具秉承了传统程式,以喜庆祥和为特色,同样大头娃娃也是面相喜悦,色彩明媚。这与城隍出巡仪式上牛头马面面色阴沉凶狠形成鲜明对比。但是,他们同样是神灵在场,面具本身就是神灵象征,是构建仪式的核心元素。

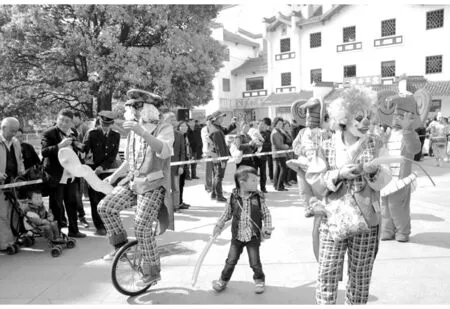

在上海的面具文化中,娱乐成分正逐渐增加。如卡通人物和外来要素开始加入上海的民俗仪式之中。在龙华庙会的仪式上,小丑角色出现了。它不具备信仰色彩,但是依然是仪式活动。我们注意到,小孩与小丑开始了积极互动。参见图6。

图6 庙会上的小丑面具

上海面具文化的这一变化,体现出外来文化积极切入以及上海文化主动吸纳外来文化的特点。这些面具极具娱乐色彩,造型滑稽,十分惹人喜爱。

卡通面具表演逐渐成为商业仪式的一项活动。于是相关卡通面具表演的商业公司应运而生了。如上海虹舞卡通租赁公司。参见图7,图8,图9。

图7 灰太狼 图8 喜羊羊

图9

上海虹舞文化传播有限公司经营卡通服装租赁业务,公司有多种卡通服装出租,具体款式及价格可来电咨询,可带人工表演。该公司提供熊、猫、喜洋洋灰太狼系列的卡通出租,并可以组团表演,生意颇好。卡通面具与卡通动画结合,完全改变了原有的面具格局。这是上海面具表演呈现的新的特点,很多的都市也有类似的公司。这都体现出面具表演正在呈现商业文化的特征。

从乡村到都市,面具没有失去作为仪式行为核心要素这一基本特质。商业文化的渗透没有改变其作为信仰的基本属性。传统与现代的和谐统一是上海都市面具表演呈现出来的显著特征。

从龙华庙会上看到,卡通面具与传统面具并存,娱乐,商业与信仰并存,这是上海面具文化的生存之道。上海当代的面具文化表演对于都市面具文化遗产保护有诸多的启示。

对于上海的都市面具文化要加以保护,不仅要保护宗教仪式上的传统面具,更要保护支持商业行为的卡通面具。这种保护不能单一地保护面具本身,而重点应该保护宗教仪式,因为面具是一种仪式美术,没有仪式,面具就会消失。

都市面具更是典型的“非遗”图谱类型,在仪式美术的视野中,“非遗”图谱的研究有更广阔的空间。

参考文献:

[1]郭净.中国面具文化[M].上海:上海人民出版社,1992.

[2]张光直.美术·神话与祭祀[M].辽宁:辽宁教育出版社,1988.

[3]美术、仪式和神话——中国西南系岩画的解读[EB/OL].[2015-09-12]http://www.baidu.com/baidu?word=%E7%.

[4]莫莉.靖西壮族仪式剪纸艺术考察研究[D].广西民族大学,2008.

[5]汪小洋.试论宗教美术的仪式性质[J].江西社会科学,2007(7).

[6]仪式美术[EB/OL].(2014-11-20).http://baike.baidu.com/link?url.

[7]田兆元.仪式美术:概念建立与非遗保护[J].中原文化研究,2014(3).

[8]游红霞.仪式美术的符号象征与民俗意象[J].文化遗产,2015年(6).

[9]许洪新,胡志芬.三林乡志残稿[M].上海:上海社会科学院出版社,2006:78.

[10]田兆元.神话的构成系统与民俗行为叙事[J].湖北民族学院学报,2011(6).

(责任编辑张楠)

Intangible Cultural Heritage Research Ritual Art Mask:The Performance Changes in Shanghai

TIAN Zhao-yuan

(Folklore Research Institute, East China Normal University, Shanghai 200241, China)

Abstract:Mask is not only a rural specialty with religious or entertainment and commercial properties, but also attractive in city life. Due to the combination of mask and ritual, the concept of ritual art has become a new paradigm for the study of mask culture. In this vision, mask becomes the core element and integral part of the ritual. There often appears the different ritual and commercial mask performance in different forms in the city life of Shanghai, reflecting the harmony between traditional and modern life. Therefore, it should be protected not only as a ritual art but an intangible cultural heritage.

Key words:mask; ritual art; religion; Longhua Temple Fair; Chenghuang patrol; cartoon mask

中图分类号:G122

文献标志码:A

文章编号:1674-3571(2016)03-0001-06

作者简介:田兆元(1959- ),男,湖北宜都人,华东师范大学民俗学研究所教授,博士,博士生导师,主要从事神话学、民俗学与文化产业研究。

基金项目:2012年国家社科基金重大项目“我国非物质文化遗产名录体系与资源图谱研究”(12&zd019)

收稿日期:2015-11-06