庆忠书画印象

贾明哲

第一次和庆忠见面,是在南艺的研究生宿舍。当时,我刚刚进入黄瓜园读研究生,他是书法系大三的学生。有天清晨,庆忠抱着厚厚一摞书法作品来到同住南研楼的刘元堂师兄处请教,带来的作品是二王、书谱一路的小行草,用笔很精到,气息清新秀雅。因为是同行,又兼老乡的缘故,我与庆忠的接触自然多了起来。更加投缘的是我们在书法之外还同样喜欢山水画,但当时我只是即兴涂鸦几笔,而庆忠却已经借着寒假的机会独自跑到杭州去进修了。

临近毕业的时候,庆忠做了一个令很多人吃惊的决定:报考国画专业的研究生。这在当时的南艺乃至全国都是不多见的,毕竟由书入画说起来容易,真正实践起来绝非易事。将书法的笔法、线条融汇到画面中更不是简单的生搬硬套,还要经过一个“化”的过程,这个过程既要保证线条的质感,还要忠实于描绘对象,做到既“写意”又“状物”。白石老人所说的“太似则媚俗,不似则欺世,妙在似与不似之间”便是这个道理。为了达到这一步,习书者必须老老实实地从一树一石开始,循序渐进。庆忠正是这样慢慢地从书法中找到了绘画的感觉。与庆忠相似的是,我在硕士毕业之后也相继在杭州、北京进修了两年山水画,我们交流时,对于那种初习绘画的苦闷竟是如此相像。

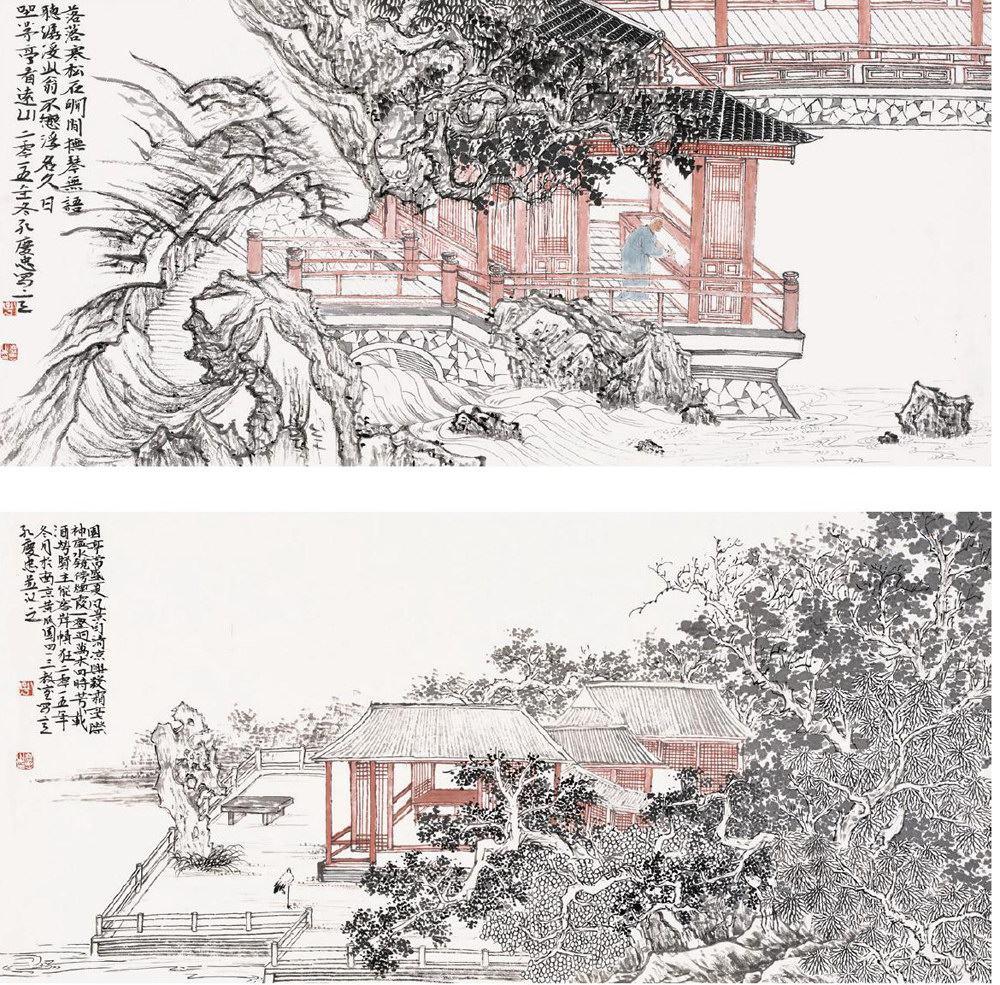

苦心人,天不负。去年,庆忠如愿考上了张友宪老师山水方向的研究生。张老师是“以书入画”、“以画养书”的实践者与探索者。对于学生,他同样施以这种教学理念。再次进入黄瓜园,庆忠对于书画有了更大的热情和更深入的认识。他对于书法的取法更加宽广,在之前秀逸的小行草之外又开始遍习篆隶北碑,而他笔下的书画气息也随之愈发朴拙、浑厚。一个从艺者由追求作品外在形式的美观、漂亮到寻求作品内在蕴味的高古、雅正是何其大的转变!而对于国画,庆忠在做足临摹功课后开始随着老师、朋友深入到生活中,用画笔描绘着眼前的山水、胸中的山水,其作品在经过几次写生之后也显得更为生动。

前几天,在庆忠宿舍中小坐,谈话之际,他拿出一摞厚厚的线描作品。无数根线条一丝不苟地勾出来,显得从容又一丝不苟。我正在惊讶,他笑着说:“摹的速写人物,练练造型。”短短几个字,说得很轻松,却不知他花费了多少时间和精力。

离开宿舍的路上我突然想:“庆忠这几年的坚持不正像那画上的一根根线条,看似平淡无奇,可是组合起来却能编织出最美的画面!”