集体意向及其还原问题*

季士强 陈晓平

集体意向及其还原问题*

季士强陈晓平

[摘要]通过追踪关于集体意向性研究的不同进路,发现有关争论常常是源于对集体意向之性质和主体持有情况的混淆。为此,我们把“集体意向”区分为“集体性意向”和“意向的集体拥有”,进而区分了“内在集体”和“外在集体”。我们的结论是:集体性意向不能还原为个体性意向,内在集体不能还原为外在集体;但是仅从生理—物理结构的角度看,内在集体可以还原为外在集体,进而还原为个体。

[关键词]集体意向个体意向内在集体外在集体功能实现还原

*本文系国家社科基金项目(10BZX020)、广东省社会科学规划项目(09C-01)、广东省高校人文社科基地重大项目(10JDXM72001)的阶段性成果。

近20多年来,集体意向问题为学界高度关注,它已成为心灵哲学、认知科学和社会科学多学科交叉扩展的交点之一。由于集体意向的关涉范围广泛,研究成果不断涌现,使得各种理论冲突和意见分歧也日渐凸显。概而论之,这些理论分歧集中在两个方面:其一,集体意向的性质是什么?其二,集体意向的拥有主体是什么?[1]本文将围绕这两个问题展开讨论。

一、关于“集体意向”的主要观点及其争论

意向问题的探讨由来已久,甚至可以追溯到柏拉图的《泰阿泰德篇》,其中在谈论人们如何思考并不存在的事物时就已提及。[2]但是,把意向论题真正带进现代哲学殿堂的是德国哲学家布伦塔诺(Franz. Brentano,1838—1917)。为了给心灵现象确立区别于物理现象的类特征,布伦塔诺提出心灵现象的特征就是意向性(intentionality),认为心灵就是“意向性的内存在”,[3]意向性是心灵区别于外物的标志,是心灵指向其对象的特征,如爱恨、欲望、相信等所体现的那种性质。之后,经过胡塞尔、海德格尔和梅洛-庞蒂等现象学家和罗素、维特根斯坦等分析哲学家从两个方向推进的研究,意向性成为现代哲学的重要论题。

通常,我们用意向(intention)一词来表达人的心灵指向对象或行动时的一种心理状态,比如爱憎、期待、意愿等。意向必然有所指向,就是说,意向一定要有对象。戴维森认为正是意向引起了人的行动,意向是行动的原因。塞尔也同意意向与行动的因果关系,虽然这种意向—行动的因果解释遭到一些质疑。意向是主体对于对象的一种心灵状态,正是因为主体指向对象的这种意向性,人的心灵才能够与外在的事件或事物相关联,体现出主体与对象之间的某种关系。意向是心灵指向对象的心灵状态,而意向性则是指心灵具有意向状态的倾向性或能力,二者是有所不同而又紧密关联的,在不引起歧义的情况下,二者也可通用。

既然意向体现的是人的心灵指向对象的一种状态,那么意向必须以心灵的存在为基础,而心灵是以个体的方式存在的,即存在于个人之中。这意味着,在某种意义上,集体意向(如果有的话)是以个体意向为基础的。由于集体不具有类似个体心灵的东西(虽然有人假设了“集体心灵”甚至“全球脑”的存在,但在笔者看来,这只是一种特设性假说),这使得集体意向何以存在成为问题。有学者反对集体意向的存在,认为:(1)集体意向是一种虚构;或者(2)集体意向需要集体心灵,而这个集体心灵只是一种相对于个体心灵的类比;或者(3)认为集体意向只是集体之中的个体意向的累加,可以还原为个体意向。[4]但是,“虚构说”和“类比说”面对着难以回避的现实挑战:如果集体意向并不存在,那么何以解释生活中大量的集体合作行动的现象,比如“我们希望……”、“董事会决定……”等。必须承认,实践中确实存在着划归集体责任对于集体意向的现实需要,也存在着集体意向的运用对于大量集体行动所具有的强大解释力。当然,承认这些事实的同时也可以坚持“还原论”的集体意向解释,认为集体意向可以还原为个体意向的累积或加和,但是这种把集体意向消解为个体意向之加和的做法间接地挖掉了集体意向的实在性。

与此相对立的观点是承认集体意向的存在,并给出非还原的解释,如塞尔(John Searle)、图梅勒(Raimo Tuomela)、布拉特曼(Michael Bratman)、吉尔伯特(Margret Gilbet)等。在塞尔看来,虽然社会集体无疑是由个体所构成的,并且,集体意向性是生物学上的原初现象,它存在于个体心灵之中:“所有意识与意向性都只能存在于个人的心灵(大脑)之中”,[5]但又不可能被还原或消解为别的什么东西(如个体意向);而且,个体意向性和集体意向性都可以存在于一个或一组“缸中之脑”里。[6]塞尔的这种集体意向性既是个体主义的,又是非还原的。

布拉特曼同意这种非还原的集体意向性,他用“共有意向(shared intention)”来代替集体意向这个概念,认为:“共有意向主要存在于参与者的态度及其相互关系之中,但是任何参与者的态度本身都不是共有意向”。[7]可见,他强调了集体意向必须立足于个体之间的相互关系,就是说,是一组参与者的大脑,而非一个个孤立的大脑,才能拥有共有意向。图梅勒则提出“我们—意向(we-intention)”,[8]以同个体主义的“我—意向”相区别,表明集体意向需要面向他人,集体成员为达到集体的目标而进行合作。无疑,“我们”中除了“我”,还有“你”或“他”。图梅勒注意到集体意向性的合作内涵,认为正是集体意向的存在才使得不同个体相互联系、引起具有共同目标的集体行动。这让我们想到了库恩,他认为正是科学家对某个科学范式的共同持有,才形成了科学共同体。吉尔伯特则提出“多元主体(plural subject)”的概念,[9]用以揭示集体意向的特殊主体:由不止一个个体以某种方式相结合而构成的一种特殊的综合体,这个特殊主体共同承诺完成集体意向的行动。这种共同承诺正是多元主体的本质属性,多元主体是关于集体意向的一种较强的整体主义解释。

从上面对于集体意向的各种不同理解的简要介绍中可以看出,对“什么是集体意向”的回答依然五花八门,远未达成共同范式。究其原因,我们认为是混淆了两个概念即“集体性意向”和“意向的集体拥有”。为此,我们有必要对二者做出明确的区分。

二、集体性意向和意向的集体拥有

当前,否定集体意向存在的理论日趋式微。关于集体意向与个体意向之间的区别,一种较为普遍的看法是:如果我们把个体意向写为“我(I)想要做X”的话,那么,集体意向就是“我们(we)想要做X”。可以看出,前者仅仅关注意向主体和对象之间的关系,而后者同时还关注集体成员之间的合作关系。图梅勒对于集体意向的分析较为清楚地表明了这一点:

一个集体G的成员A1有集体意向要做X,当且仅当:

1. A1愿意做X中他该做的部分;

2. A1持有一个信念:为X而进行合作的机会是可以实现的,特别是当G的成员有足够的资格、能力执行X的要求并愿意做X中他们各自的那部分时;

3. A1相信在G的所有成员中都有一个共同信念:为做X而合作的机会可能实现;

4.以上第1部分是因为2和3。[10]

这就是说,集体意向的行动(此处用的是行动action,而非行为behavior,意在强调该行动是由意向引起的,而非无意向的某些行为)就是:集体成员(1)既相信集体目标可以实现、又明确知道集体任务,(2)知道自己在集体中的分工、并愿意去完成分担的任务,而且(3)相信其他成员也愿意按照集体需要去完成自己分担的任务。在这个意义上也可以说,没有集体意向就没有集体行动。简言之,集体意向是一个集体存在的内在原因,集体行动是一个集体存在的外在表现,二者之间具有因果关系。

比如,一个篮球队的目标是通过贯彻某项策略而赢得比赛,全体队员相互都知道且相信:只要大家齐心合力地贯彻这项策略,就可能战胜对手。这种赢球的集体意向引起并表现为集体行动:大家分工、合作,积极攻防。其中的每一个球员知道并相信这一集体目标,也明确知道自己在这一集体任务中的角色,他会主动投身于集体合作中。但也有可能:某个球员不是为了集体目标、而是为了赢得看台上的一个女孩的青睐,这个意向使得他也奋力拼抢。很明显,他不是因为认同集体意向而参与集体行动的,该球员的这个意向及其相应的行动也可能帮助球队赢得比赛,但这不是集体性的意向,而只是个体性的意向。

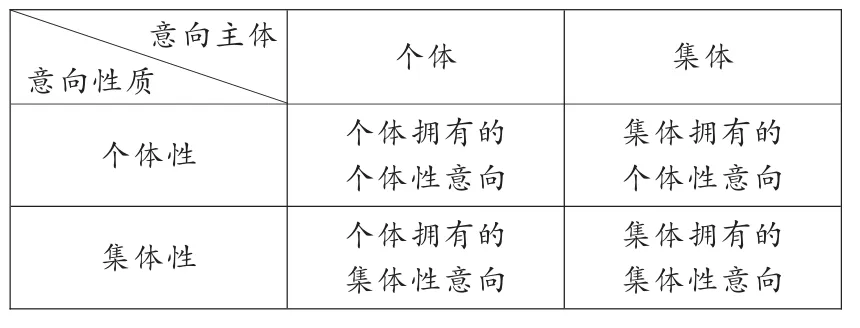

为此,我们有必要从意向的性质上区分“集体性意向”和“个体性意向”:集体性意向是具有集体合作关系的意向;个体性意向就是不具有集体合作关系的意向。进而区分四种情况:第一,集体成员中的全部或者多数持有合作意向,这是集体持有的集体性意向;第二,集体成员中的某个或者少数持有的合作意向,这是个体持有的集体性意向;第三,集体成员中的某个或者少数队员持有的非合作意向,这是个体持有的个体性意向;第四,集体成员中的全部或者多数持有的非合作意向,这是集体持有的个体性意向。[11]

一个意向是集体性的还是个体性的,取决于该意向是否包含合作的取向,若包含则是集体性意向,若不包含则是个体性意向。通过贯彻某项策略而赢得比赛包含球队成员之间的合作意图,故为集体性意向;赢得那位女孩的青睐则不包含球队成员之间的合作意图,故为个体性意向。集体性意向在正常情况下为集体中每一个成员或多数成员所拥有,但也可能只为个别或少数成员所拥有。如关于球队比赛的某项策略只有一个球员赞成,这项策略就成为个体拥有的集体性意向。个体性意向在正常情况下为个体所拥有,但也可能为集体中的多数甚至全部成员所拥有。如看台上的那位女孩也许被那个球队的多数成员所喜欢,因此多数成员是为博得那位女孩的青睐而打球。为此,我们除了从意向的性质区分“集体性意向”和“个体性意向”,还从拥有状态上区分了意向的“集体拥有”和“个体拥有”。这些概念可以进行四种组合(如图所示)。

可以看出,就拥有意向的主体而言,集体性意向的拥有者可以是集体,也可以是个体;个体性意向的拥有者可以是个体,也可以是集体。就主体所拥有的意向性质而言,个体拥有的可以是个体性意向,也可以是集体性意向;集体拥有的可以是集体性意向,也可以是个体性意向。

意向主体意向性质个体 集体个体性 个体拥有的个体性意向集体拥有的个体性意向集体性 个体拥有的集体性意向集体拥有的集体性意向

反观前述,塞尔的“缸中之脑”强调的是:集体性意向的拥有状态是个体,属于个体拥有的集体性意向;吉尔伯特的“多元主体”强调的是:集体性意向的拥有主体是集体,属于集体拥有的集体性意向。但他们本人都没有给出这样清晰的划分。图梅拉曾区分了“主体内集体意向”和“主体间集体意向”,大致分别相当于我们所说的“个体拥有的集体性意向”和“集体拥有的集体性意向”,不过他也没有明确地认识到这种区别。[12]

我们进一步对“集体”做出区分:“拥有集体性意向的集体”称为“内在集体”,“拥有个体性意向的集体”称为“外在集体”。[13]例如,通过贯彻某项策略而进行球赛的球队成员是一个内在集体,而各自为赢得某位女孩青睐而进行球赛的球队成员是一个外在集体。再如,碰巧在除夕夜都到某酒店吃饭的顾客形成一个外在集体,而参加某个攻关项目研讨会的课题组成员形成一个内在集体。

三、功能实现视角下的集体意向分析

从以上的分析,我们得出结论:由于集体性意向包含成员之间的合作关系,而个体性意向没有这种关系,二者之间具有质的不同,所以,集体性意向不能还原为个体性意向。对于这一结论,在布莱特曼、图梅拉、吉尔伯特等人那里已成共识。但是,作为一种功能的集体意向能否还原为其实现者(即拥有者)则是另一个问题。下面,我们要从功能实现这一视角对集体意向的还原问题做进一步的分析。

功能主义在社会学、心理学、认知科学等领域都有分支,也有不少分歧,但是它们一般都倾向于把认知主体的心理状态看做一种类似于复杂计算的功能,并且可以在多种物理基础上得以实现,即计算功能的“多重实现”。关于这一点,对经典功能主义的反还原论立场持批评态度的丘奇兰德(Paul M. Churchland)也是同意的,他在“功能主义40年:一次批判性的回顾”中写道:“值得提出的是,前面的批评并未否定功能主义方案的两个重要背景预设。第一个预设是认知生物体确实在从事某种复杂的功能计算。第二个预设是这些计算活动(不管它们是什么)能够在各种不同的物理基础上实现。这些预设也许一直是一样真、一样重要的。”[14]

笔者也赞同把意向(个体性意向和集体性意向)看做一种功能,进而(1)把“意向—行动—行动者”的关系视为“功能—实现—实现者”的关系。那么,个体性意向指向个体行动的目标,其实现即是个体行动,个体行动者则是个体性意向的实现者。同样,集体性意向指向集体共同的目标,其实现即是集体行动,集体行动者则是集体性意向的实现者,亦即内在集体。(2)功能由其物质基础即实现者来实现,但是不可以还原为实现者。意向由行动者来实现,但是不可以还原为行动者。在“意向不能还原为实现者”这一点上,集体性意向和个体性意向是一致的,其根据之一是功能的“多重实现”。具体地说,功能与其实现者之间不是一一对应的关系,而是一种功能可以在多种不同的实现者那里得以实现,如一种程序可以在结构完全不同的计算机上得以实现。这表明,功能与其实现者是不同质的,因而功能不能还原为它的实现者。

除了意向功能不能还原为其实现者之外,拥有集体性意向的内在集体还有另一层含义的不可还原性,即整体不能还原为部分。集体性意向由内在集体来实现,内在集体由具有集体性意向因而进行合作行动的诸多个体所构成;因此,内在集体的行动不同于外在集体的行动。塞尔曾举的例子恰好可以用来说明这种不同,尽管塞尔本人并未给出这种区分。塞尔以公园里一群人避雨的场景作为例证。[15]天降急雨,公园草地上的人们纷纷跑到屋檐下避雨,这是自然状态下个体行动者的个体行动,其中每一个行动者都有“我要去避雨”的个体性意向。但是,这种个体性意向再多也不能构成“我们要去避雨”的集体性意向,因此,在那个屋檐下避雨的人们构成我们所说的“外在集体”。与此对照,在一幕话剧中,为了展现这一场景,一群演员从各自角度跑去屋檐下避雨的行动却是共同意向驱动下的集体行动。很明显,这个“我们要去避雨”的共同意向不能等同于自然状态下的“我要去避雨”的累积或加和,这种集体性意向不能还原为个体性意向。相应地,具有合作行为的内在集体不能还原为没有合作行为的外在集体。一句话,整体不能还原为各个部分之和。

但是,如果撇开集体性意向所决定的整体意义之外,仅从生理或物理结构的角度看,内在集体便与外在集体没有什么不同了,而外在集体只不过是所有个体成员的简单累积,因而可以还原为所有个体的加和。这就是说,在生理或物理结构的意义上,内在集体相当于外在集体因而可以还原为个体。对此,本文作者之一陈晓平曾概括为:“功能意义不能还原,功能结构可以还原”。[16]

塞尔还给出另一个例子以做对照。[17]琼斯和史密斯想要一起做沙司,二人各自的分工是:史密斯倒牛奶、琼斯搅拌。在这个集体意向的实现行动中,二人作为个体行动者的行动意向不同:一个是“我通过我的倒牛奶来做沙司”,一个是“我通过我的搅拌来做沙司”。这一集体行动是由于二人间的分工配合、共同构成的,两个行动者缺一不可地构成了集体行动者。塞尔认为,正是这种“共同做”性质的集体性意向“引起”了二人在集体中各司其职的个体性意向,而这个集体性意向却不能还原为个体性意向。

笔者不同意塞尔对这两种情况的区分。在笔者看来,第二种情况与第一种情况相比,并无本质的区别。在第一种情况的那幕话剧中,诸多演员从不同角度跑到屋檐下避雨的行为构成了“共同做”的集体行动,他们从不同角度跑来避雨相当于史密斯倒牛奶和琼斯搅拌的“共同做”,区别仅仅在于“共同做”的方式有所不同。也可以说,两种情况下都有一个共同的“目标意向”,[18]因而行动者个体所意识到的“行动意向”都含有合作的取向。两种情况的区别只是在于,第一种情况下各个体的“手段意向”是相同的,即避雨,第二种情况下各个体的手段意向是不同的,即一个倒牛奶、另一个搅拌。手段意向的区别并不能改变二者都具有合作意图的事实,因此二者均属内在集体而不是外在集体;只有在自然状态下集中在一个屋檐下避雨的人们才构成外在集体。

综上所述,(1)集体性意向不可还原为个体性意向,因为二者性质不同;(2)集体性意向也不可还原为拥有意向的集体,因为功能不能还原为功能的实现者;(3)从其实现意向的合作意义上看,内在集体不能还原为外在集体,因而不能还原为个体;(4)单从生理—物理结构上看,内在集体相当于外在集体,因而可以还原为个体。

所谓的“集体心灵”只能看做一种隐喻,其实并不存在,[19]存在着的只有个体心灵。在这个意义上,个体主义的还原论有其合理性。然而,尽管在生理—物理结构上不存在集体心灵,但是具有个体间合作取向的集体性意向是存在着的;相应地,内有集体也是存在着的,二者均不能还原为个体性意向或个体。正如陈晓平曾经指出的:“我们可以同时主张功能意义上的反还原论和功能结构上的还原论,二者并行不悖。”[20]无独有偶,丘奇兰德也有类似的观点,认为还原论未必随功能的多重实现而被完全否定,他写道:“摩尔层次的认知活动可以多重实现的主张几乎肯定是正确的。但是,以下观念并不那么确定:我们可以将多重可实现性看作是对大众心理学理论间可还原性的否定,是对任何同样关系到摩尔层次认知心理学的科学后继者的还原的否定。”[21]

四、结论

对于“集体意向”这个概念,我们把它分解为“集体性意向”和“意向的集体拥有”。前者是从意向的性质来讲的,用以区别“个体性意向”;后者是从意向主体来讲的,用以区别“意向的个体拥有”。这样的概念界定和澄清使关于“集体意向”的讨论更为清晰,从而避免以往讨论的混淆之处,摆脱“剪不断,理还乱”的困境。

在做出以上区分的基础上,我们得出如下结论。(1)意向作为一种功能(无论集体性意向还是个体性意向)不能还原为它的实现者即意向的拥有者;因为功能意义不能还原为功能结构。(2)集体性意向不能还原为个体性意向,因而内在集体不能还原为外在集体进而还原为个体;因为整体不能还原为部分之和。(3)仅从生理—物理结构上看,内在集体相当于外在集体,因而可以还原为个体。(4)在前两个结论的意义上,集体性意向不能还原为个体性意向;但在后一结论的意义上,集体意向可以还原为个体意向。这样,关于集体意向的整体论和非还原论的主张与个体论和还原论的主张,就可以和平相处,并行不悖了。

[参考文献]

[1][11][12][13][18]秦洁、陈晓平:《集体意向辨析》,《学术研究》2012年第6期。

[2][3]文学平:《论集体意向性及其在社会生活中的地位》,《浙江大学学报(人文社会科学版)》2012年第3期。

[4][19]丛杭青、戚陈炯:《集体意向性:个体主义与整体主义之争》,《哲学研究》2007年第6期。

[5] Mladenovi Ivan,“Searle’s Conception of Institutional Reality”,Filozofijai Društvo, 2010(3).

[6][15][17] J.R.Searle,Consciousness and Language,Cambridge:Cambridge University Press,2002,p.96, p.92, pp. 99-100.

[7] M.Bratman,Faces of Intention,Cambridge:Cambridge University Press,1999, p.122.

[8] R.Tuomela,The Philosophy of Social Practices:A Collective Acceptance View,Cambridge:Cambridge University Press,2002,p.27.

[9] M.Gilbert,Sociality and Responsibility:New Essays in Plural Subject Theory,Lanham:Rowman and Littlefield Publishing Group,2000, p.22.

[10] R.Tuomela,“We—intentions Revised”,Philosophical Studies, 2005, p.125.

[14][21] Paul M. Churchland,“Functionalism at Forty: A Critical Retrospective”,The Journal of Philosophy, vol.CII, no.1, January,2005.

[16][20]陈晓平:《下向因果何以存在?——兼评金在权对下向因果的消解》,《哲学研究》2009年第1期。

责任编辑:罗苹

作者简介季士强,华南师范大学公共管理学院博士生、广东机电学院副教授;陈晓平,华南师范大学公共管理学院教授、博士生导师(广东广州,510006)。

〔中图分类号〕N031

〔文献标识码〕A

〔文章编号〕1000-7326(2016)04-0042-05