集体记忆与城市公众历史*

李娜

集体记忆与城市公众历史*

李娜

[摘要]1970年代末,美国学术界出现了大量关于记忆的研究,即“记忆潮”(memory boom)。而大约同一时期,公众史学作为历史学的分支开始兴起。两者是否存在某种联系?本文主要探讨在跨学科语境里,集体记忆(collective memory)与公众史学(public history)在城市空间的演绎,深入分析集体记忆、怀旧与城市的多重地域感知,并由此探索集体记忆与公众史学之间的联系对城市历史保护研究的意义。在保护规划中如何聆听各种声音,解读不同的记忆,平衡意见纷争,让历史真正回归公众,是城市公众历史面临的挑战之一。

[关键词]集体记忆公众史学跨学科怀旧城市历史保护

*本文系国家社会科学基金项目“美国公众史学研究”(14XSS007)、重庆大学文科类跨学科自主科研重点项目(中央高校基本科研业务费资助项目编号:CDJKXB14008)的阶段性成果。

1970年代末,美国学术界出现了大量关于记忆的研究,即“记忆潮”(memory boom)。而大约同一时期,公众史学作为历史学的分支开始兴起。两者是否存在某种联系?本文主要探讨在跨学科语境里,集体记忆与公众史学在城市空间的演绎,深入分析集体记忆、怀旧与城市的多重地域感知,并由此探索集体记忆与公众史学之间的联系对城市历史保护研究的意义。

一、集体记忆:溯源

1925年,哈布瓦赫(Maurice Halbwachs)在Social Frameworks of Memory(Les cadres sociaux de la memoire)中正式提出“集体记忆”的概念,认为记忆是一种社会建构,一种集体行为。他也因此被称为现代集体记忆研究之父。哈布瓦赫关于集体记忆的研究可追溯到他的两位老师——法国哲学家亨利·博格森(Henri Bergson)关于对时间的体验与法国社会学家涂尔干(Emile Durkheim)的集体意识(collective consciousness)概念。

博格森认为记忆是过去与现在的桥梁,时间因为记忆而变为相对的概念,而记忆的集合性将过去引入现在。他反对以理性为中心的宇宙观,反对客观主义,认为主体性是哲学知识的真正来源。这体现在主体对时间的经历,而记忆是这种经历的特质。过去通过两种不同形式的记忆得以存在,一是运动记忆,二是独立回忆。回忆不只是被动的贮备过去,而是一种积极的参与过程;记忆不是过去的客观再现,而是不断涌动、不断改变的过程,而基于空间及其周围环境的每个时间点都可能产生无数的记忆状态。[1]

如果说博格森的“记忆”更多是一种个人感知,那么,福德瑞克·巴瑞特(Frederick Bartlett)则认为记忆是一种构建活动。他通过一系列心理实验表明,尽管人们在回忆的过程中不断添加、删减或“发明”事实细节,但最后的结果与事实相差并不大,于是,他进一步拓展了长期记忆的理论,即人们总是根据一定的经验框架进行回忆,而这一框架又总是存在于某种形式的社会结构中。[2]“任何群体都是一个精神的单元”,至于社会群体的精神生活是否超越个体成员不得而知,但可以肯定的是,这一群体以某种独特的形式影响着并指导着个体成员的精神生活,并影响其生活的环境。[3]这已经暗示着记忆的社会性和集体性。

关于记忆的社会性,保罗·康纳德(Paul Connerton)提出记忆的社会形成过程,即关注让共同回忆成为可能的各种因素及行为,他指出社会仪式与身体实践是记忆传播的主要方式,[4]这与查尔斯·库里(Charles Cooley)将记忆视作一种社会进程十分类似。[5]爱德华·凯西(Edward Casey)进而指出,社会记忆是在族群、宗族或在地域上相近的社区和城市等基础上形成的记忆。换言之,社会记忆是与已经相关的群体共享的记忆。[6]罗吉尔·巴斯蒂德(Roger Bastide)谈及由此形成的集体记忆的剧变(Metamorphasis),个体所在的群体或社会也在不断解构与重建,因此个体的回忆不仅是宏大意识流的一部分,也与特定的过去与现实相联系。同时,个体有时对集体价值产生阻碍或抵抗,因此集体记忆是选择的结果。[7]

而真正为哈布瓦赫的“集体记忆”提供社会框架基础的是涂尔干。涂尔干认为超验主义者对时间与空间的认知是不充分的。与博格森强调主观经验的变幻莫测不同,他认为是社会组织的各种形式导致记忆的差异。不同的社会产生不同的时间观念:时间的不同形式不是源自超验的事实,也不是来自利益纷争,而是基于社会结构的社会事实(social facts)。他将认知秩序(时间观念)融入社会秩序(劳动分工),以社会学的方式解读“集体呈现”(collective representations)。他认为“集体呈现”不只是简单的个体呈现的对应与集合,而是一种可感知的呈现,具有稳定性、客观性与现实性,并不断演进。只有社会才具有这样的特性,也只有社会通过有规律的周期性的仪式才使得传统与信仰成为可能。[8]

哈布瓦赫继承了涂尔干的集体意识观,[9]认为记忆的本质属于社会范畴,从而推翻了博格森关于记忆是一种个人感知流的观点。“记忆是一种社会行为。集体记忆对历史构建十分关键。社会的历史认知也维持着当下的信仰和价值观。”[10]既然记忆是一种社会建构,个人只有经由某一社会组织或群体才能获取记忆。换句话说,个体通过一定的集体记忆的框架进行回忆,而集体记忆又是通过个体记忆来实现,而共同的身份认同又使得集体记忆不是个体记忆的简单叠加,而是使传统与信仰成为可能。但与社会记忆不同,集体记忆没有现存的群体基础,也不受地域或身份的限制,所谓“集体”往往具有自发性。他进而将两种截然不同的集体记忆概念联系在一起——集体记忆是个人在特定的社会文化环境里的有机记忆;集体记忆作为对历史的共同解读或认识的产生,是小型的社会组织或大型的文化群体的互动与交流。这一观点不仅重申了个人记忆依赖社会结构的命题,也与康纳德关注代际记忆异曲同工,承认记忆具有传承和延续的功能。

哈布瓦赫认为集体记忆在现实的不断变化中提供了一个稳定的区域,成为现实与过去、自我与他人之间的桥梁。他进一步将记忆置于社会空间里,认为过去是基于现实的重构,而个人记忆总是依赖于社会框架,因此总是某种程度或形式的集体回忆。[11]因此,记忆具有社会性,即使是属于个人的回忆也是存在与社会性之上的,所以世上不存在游离于社会框架之外的记忆,这个框架是为活在社会中的人服务的,目的是确定并重建他们的记忆。[12]那么,究竟什么是“社会框架”呢?简言之,社会框架是人通过交流产生共同认识,形成语言、习俗等社会环境里特定的规律、准则与共同回忆。社会框架是不断变化的,游离于其外的个体记忆往往是碎片化的、矛盾的,因此这一框架是个体记忆存在的必要条件。同时,这一框架也决定着我们如何回忆以及回忆什么,因此,所有个体的回忆总是与一定的社会原材料(raw materials)相关联,或是对社会的某种符号或暗示的回应;即使是个人在回忆,也总是以“社会存在”的形式参照我们的社会身份认同而进行的。具体而言,记忆首先是社会中的不同智力运作的结果:“人们是在一定的社会结构中获得记忆,同样的,他们也是在这样的社会结构中回忆或将记忆在地化。”[13]因此,记忆的不同形式取决于其产生的社会组织,而个体记忆总是根源于一定的社会文化环境。

二、跨学科的解读

集体记忆不仅与过去相关,也与现实相联。不同的学科对集体记忆的概念有不同的解读,却又相互借鉴交叉。在历史学里,年鉴学派认为记忆的研究缺乏认识论方面的基本构架,争论的焦点集中在历史与记忆的关系。一种观点是历史与记忆截然不同,如罗宾·科林伍德(Robin Collingwood)认为,历史是一种有组织带推理的知识,而记忆既无组织性,又不带任何推理或论证。[14]理查德·霍夫斯德尔(Richard Hofstadter)也认为记忆是个人身份认同的线索,而历史是公众身份认同的表征。[15]与之相对的观点认为历史与记忆相辅相承,如艾瑞克·霍布斯邦(Eric Hobsbawm)认为历史是编辑和重建关于过去的记忆。[16]帕特理克·赫顿(Patrick Hutton)则提出“历史是记忆的艺术”。[17]

若深入到集体记忆与历史记忆的区别,哈布瓦赫通过记忆的社会框架精辟地论述道:“集体记忆需要由生活在特定的时空里的特定的群体支持。只有将保存记忆的群体与将这一群体联系在一起的精神纽带区分开,我们才能发掘过去发生的事件与现实的种种联系。”在这样的语境中,历史与记忆互不交叉。历史具有普遍性、充满矛盾与断裂。当传统终结或社会记忆消逝时,历史便产生了。集体记忆则具有特定性,受特定的时空限制,核心是身份形成与认同,强调一致性与连续性。被回忆的事件往往与个体在群体中的自我形象与利益密切相关,因此,参与集体记忆意味着回忆者总是隶属于某一群体。如果说,历史关注的是过去,那么集体记忆则指向这一群体当下的需求与利益,从而具有高度的选择性和重建性。[18]

虽然哈布瓦赫从社会学的角度解释记忆的集体性,与历史学的认知有所不同,但无可否认的是,“集体记忆”的概念从以下三个方面开拓了历史研究的新疆域:一是纪念活动、历史意象、仪式等公众纪念成为历史的一部分,这种公众历史开始促使人们思索历史的价值。二是除年鉴学派外,关于记忆的讨论主要集中在口述历史与亲历者讲述的价值上。人们开始关注历史事实与口述历史之间的差异,口述访谈所谓历史证据的价值在于亲历或目击历史事件的普通人是如何理解他们的经历的,这一过程本身就值得做深入的历史分析。①譬如:Alessandro Portelli, The Death of Luigi Trastulli, and Other Stories: Form and Meaning in Oral History,Suny Series in Oral and Public History, Albany, N.Y.: State University of New York Press, 1991, p.26.三是记忆作为与过去相关的活动,是集体生活与身份认同的表征,体现了相应的社区与其拥有的集体记忆保持着鲜活的联系。同时,也只有在这样的群体环境中,个人才能回忆并表述个体的记忆,这一互动的过程也需要作历史分析。

集体记忆的概念源自社会学,其理论探索在社会学领域得到长足发展。首先,关于记忆与身份认同。由于我们的记忆在方式与程度上均受社会环境的影响,记忆的社会性意味着回忆不是亲历事件的简单叠加,处于一定的社会关系会影响或决定我们如何解释所属的群体或社区所经历的事件。社会生平记忆(sociobiographical memory)往往能解释因群体身份所产生的某种自豪感、成就感、耻辱感、伤痛感等情绪,哪怕这些情绪在个体进入到这一社群之前就已经存在。因此,“集体记忆实质代表一个记忆的群体,它不只是个体记忆的叠加,更多的,它将个体记忆整合于一个‘共同体’所有的‘共同的过去’,这样隶属于这一群体的每个人都是其中的一部分。同时,集体记忆又不是简单的‘集体共享的个体记忆’,而是‘共同纪念’。”[19]在一定的社会里,社会思潮或信仰具有双重特征。一方面,它们代表着社会的共同回忆或传统,另一方面,它们也与来自现实的事实密切相关。同时,它们也不是抽象的,而是有质地的、三维的、可触摸的并与现实相关的存在。[20]譬如,书面或口头的传承(如口述历史);各种物质文化,包括各种物件、视觉形象、博物馆、纪念碑、建筑以及各种纪念仪式(周年纪念);不同种类的记忆场所(sites of memory)——这些都是集体记忆的表现形式。

哈布瓦赫对包括家族、宗教和阶级等群体记忆的认识其实是继承了涂尔干试图扩展社会联系(solidarity)的范畴,并区别于马克思主义的所谓“意识”(consciousness)即阶级的不同。记忆是一种有机整合的力量,它超越了个人与政党的利益,将集体的联系性或身份认同传递给后代,它关注社会各阶层的需求。当自下而上时,记忆成为反对权威、争取身份认同的手段。同时,它带有代际连续性,与某种特有的社会身份认同。也正因为如此,记忆与现实息息相关。重要的是,集体记忆将时间的因素引入现代性(modernity),这为我们在城市空间里探索现代性与历史感知(sense of history)打开了窗口。

心理学对记忆的解释多集中在个体层面,这与心理学的学科传统有关。在研究方法上,则采用控制性实验的方式。实验心理学侧重社会记忆的“回忆”功能;大脑对创伤事件的反应与对普通事件的反应有哪些不同。[21]但是,约翰·萨顿(John Sutton)提出的“分布式记忆”(distributed memory)本质上体现了心理学与社会学即网络方式与传统方法的交叉。[22]如果将记忆视作个体心理认知与外在世界之间的互动,那么集体记忆则可以看作“公开获得的各种符号”(publicly available symbols)。以纪念碑或纪念馆为例,当参观纪念馆时,人们会有意识或无意识地受到各种“符号”的影响,因此,纪念馆可以有效地影响参观者作为一个“记忆群体”的记忆,这其实是一种社会关系互动的视野,即连接个体的心理认知与影响这些认知的更为广阔的社会背景,旨在理解集体与个人对共同的过去的“共享”。[23]从与环境互动的心理学角度来看,记忆总是“积极地借助环境里的各种标识进行回忆”,[24]记忆的各种意象(images)在这一过程中根据精神过程按序排列,[25]形成某种共享的记忆,即集体记忆。

连续性与社会再生产过程是人类学一直关注的课题,因此在集体记忆研究方面,人类学者引入现实主义视角,强调过去的“流动性”,我们与过去的关系因这种流动性而随机组合。除社会的连续性与传递性之外,人类学还关注现实是如何在时间的流逝中对过去进行重新演绎、改变与保存,而记忆是进入“文化传承性”的关键。[26]首先,文化组织的多样性,以及前工业和工业社会对时间的不同解读;其次,引入介质理论,即记忆总是通过一定的媒介呈现、传播与互动;再次,通过口述文化探索“集体记忆”,这里,口述文化指的是有文化的社会里文化通过口述方式传承。[27]记忆与经验各异,遗忘的作用、语言和手势等的衍生使用,都是一种不断创造的连续的过程。即使在最简单的社会组织里,这一过程也往往呈螺旋式而不是积累渐进式地发展。

可见,集体记忆的概念在跨学科语境中呈多样性和复杂性,充满思辨的活力,往往打破学科之间的壁垒,并与现实紧密结合。本文的重点是将集体记忆的概念置于跨学科语境里,探索其空间表述与实物呈现。首要的问题是:集体记忆是如何通过一系列的载体或符号被建构并不断演变的?

三、空间表述与实物呈现

若将集体记忆理解为在一定的社会文化语境下建立和传播关于某种共同的过去的知识,那么它总是依附于一定的媒介,而媒介不仅中立地承载关于过去的信息,还积极地解读过去的事件与人物信息、文化价值、共同的身份认同等,所以在某种意义上,媒介也在创建集体记忆。关于媒介的文化意义,斯比利·弗拉梅尔(Sybille Framer)指出,媒介不仅仅简单地传达信息,还影响着我们思维、认知、记忆和交流过程。“媒介特质”影响着我们与世界的关系。[28]

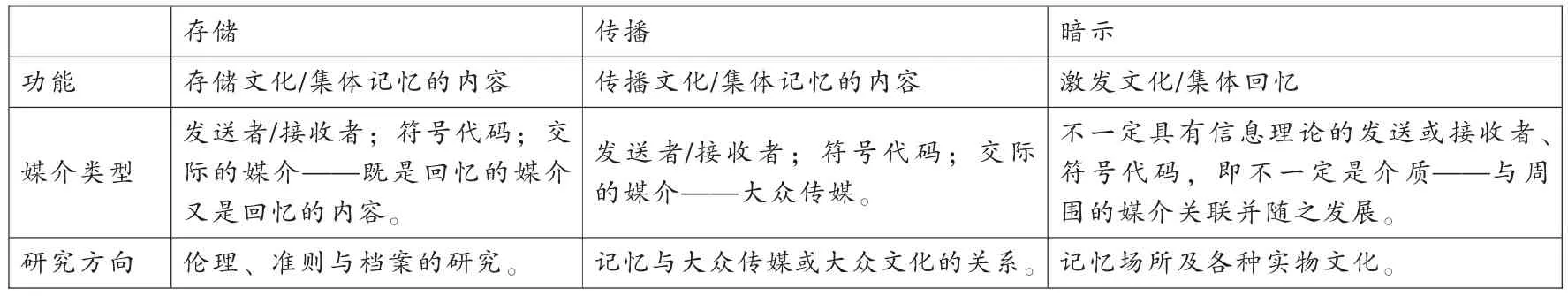

集体记忆作为媒介具有三种主要功能——存储(store)、传播(circulate)与暗示(cue):①Astrid Erll, Memory in Culture, Palgrave Macmillan Memory Studies, New York: Palgrave Macmillan, 2011, p.129 ,笔者在“研究方向”上作了延伸。

存储功能跨越时间,传播功能跨越空间,但笔者认同哈罗德·伊尼斯(Harold Innis)的观点,时间与空间不是区分这些功能的唯一标准,[29]尤其是一些经典的具有存储功能的媒介,譬如纪念碑或史诗,不仅存储它们编码的某种版本的过去,还具有传播功能。因此,有效的存储媒介往往既是集体记忆的媒介也是其实质内容,也就是说它们既存储记忆,而本身又被回忆。换言之,成功的记忆媒介往往同时具备以上三种功能,尤其是暗示功能,能激活集体回忆的特定场所或景观,这些地方往往衍生记忆的共同体,并与特定的历史叙事相关联。[30]这里,记忆媒介既不是信息的发送者,也没有符号编码,起作用的往往是社会认同、伦理与道德准则,即与媒介相关的叙事,譬如口述历史、历史编纂或小说等影响甚至决定着暗示功能的有效性。

存储 传播 暗示功能 存储文化/集体记忆的内容 传播文化/集体记忆的内容 激发文化/集体回忆媒介类型不一定具有信息理论的发送或接收者、符号代码,即不一定是介质——与周围的媒介关联并随之发展。研究方向 伦理、准则与档案的研究。 记忆与大众传媒或大众文化的关系。记忆场所及各种实物文化。发送者/接收者;符号代码;交际的媒介——既是回忆的媒介又是回忆的内容。发送者/接收者;符号代码;交际的媒介——大众传媒。

本文无意严格区分集体记忆的这三种媒介功能,而是选择了对“记忆场所”这一空间概念作进一步探索。“每一种集体记忆总是在一定的空间里展开”,①Maurice Halbwachs, The Collective Memory, New York: Harper & Row, 1980, p.140.关于公众记忆与地域关系的实证研究:Hague Cliff,“Planning and Place Identity”,in Hague Cliff, Paul Jenkins, Place Identity, Participation and Planning, London; New York: Routledge, 2005. John C.Walsh, and James William Opp, Placing Memory and Remembering Place in Canada, Vancouver: UBC Press, 2010.空间是一种社会建构,由意义、情感、故事等重新定位,具有时间和社会维度,因此集体记忆的空间表述具有以下主要特征:1.根源于对现实问题的关注、焦虑和思索,具有现实性;2.讲述共同的身份认同(a common identity),建构某种象征性的集体身份认同和归宿感;3.由影响或效果被激发,基于某种情感依赖而产生保护历史的愿望;4.由于公众记忆发生在一定的权力结构中,不同版本的历史解读在一定的空间碰撞,因此带有片面性并充满争议;5.依赖于实物或象征性的支持:公众记忆需要实物性或象征性的表现方式;6.本身拥有历史:需要将公众记忆置于特定的历史条件下分析,其文化实践随着时间和社会语境变迁而改变。②Greg Dickinson, Carole Blair, and Brian L. Ott, Places of Public Memory: The Rhetoric of Museums and Memorials, Rhetoric, Culture, and Social Critique, Tuscaloosa: University of Alabama Press, 2010, Introduction, pp.6-11.另外,笔者在《公众记忆与城市记忆工程:档案与公众史学》《青海民族研究》2016年第2期(待刊)一文中对此有较为详细的论述。

需要指出的是,“公众的记忆”(the memory of publics)和“记忆的公众性”(the publicness of memory)是两个不同的概念。[31]“公众的记忆”的前提是“公众”的存在,而且公众具备回忆的能力。不同的个体通过不同的方式回忆,但在公众空间里,存在高于个体认知的集体认知,因此集体记忆不是个体记忆的简单叠加,而是受一系列因素的影响,包括回忆与遗忘之间的博弈;公众的一部分对记忆实施权力而另一部分则抵抗;公众接受记忆的责任或赦免等,相应的体现在回忆与遗忘、权力与抵抗、责任与赦免之间的矛盾。而“记忆的公众性”则强调存在与消逝、重复与变化、强权与不稳定等,表明空间是一种社会建构,这里,空间不仅是实体的,也是想象的存在,如任曼(Ernest Reman)所言,“如果说,民族代表着灵魂,意味着一种精神的原则,那么这种原则包括两个核心要素:过去与现在。”[32]

无论是对过去的“共同记忆”,还是对现实的“共同认可”,都是不断积累与演进的历程。所谓的“遗产”或“传统”代表着某种想象的共同体。同样的,纪念日、周年纪念以及各种纪念仪式与事件都让公众记忆视觉化、空间化、实体化,通过某种固定、永久的形式讲述某一社群的集体身份认同,这也许就是纪念碑或纪念空间的力量。譬如,将遗址设计为“记忆景观”(memoryscape)其实是通过纪念形式对历史的一种文化解读与生产。对过去的文化解读和生产往往需要动因(agency)来展示并建构“解释性空间”,这一空间与历史物件以及一系列如雕刻、导游手册、地图、电影以及各种尺度的相关物件等辅助手段一同传递着真实的历史。这一“景观的象征性”(landscape symbolism)表现着过去是如何通过各种物质形态和符号被建构,而无论何种形式的媒介,都反映着社会张力与纷争、政治现实与文化价值,讲述着某种版本的历史。[33]又如历史遗址,包括战争遗址、集中营、暗杀或大屠杀现场等都是对与之相关的历史事件进行再生产的场所,这一过程充分体现了历史是文化场景的优势,这些纪念空间成为人们联系过去的有形纽带,位于华盛顿的越南战争纪念馆便是很好的证明。[34]

集体记忆是如何被翻译、解构和重建的?这是集体记忆的空间表述与实物呈现最核心的问题。权力的纷争如何决定社会选择记住什么、遗忘什么——这一过程赋予集体记忆深度与强度,不同文化层面的叠加,在本质上是所有权(ownership)的问题,即谁拥有集体记忆?谁拥有公共空间?在一定空间里的各种物质元素(建筑符号)共同构成记忆媒介。各种制度化表征、文本系统、意象和仪式等均是历史变迁过程中的稳定文化媒介,其内涵往往启示着在一定的历史条件下,一定的社会群体是如何解释并构建历史的。

四、集体怀旧与城市空间的多重地域感知

将公众记忆置入城市空间就是城市记忆,而城市记忆的各种元素也是在一定的媒介里得以存储、整合、重组、保护和传播,动态地体现了城市历史文化的内在逻辑与发展规律。斯宾格勒曾谈及文化没落和文明崛起的标志是“市镇”的消失和“城市”的诞生:市镇是依附于大地和血缘的,它与居住者之间有一种内在的恒定的联系,它是原始古朴的村落,是贯穿亲情和维护心灵安全的地方,是人类可以依托的家,而城市则是严格遵循等价交换的商业精神,没有对传统、对宗教、对血缘的敬畏,现代性对人造成身心分裂,既充满对家的渴望和追寻,又永远处在边缘状态,是城市中的异乡人,对家园、归属、身份等问题无法释然。[35]因此,城市是集体记忆与现代性剧烈冲突的公共空间,如伊丽莎白·威尔逊(Elizabeth Wilson)所言:“当我们回到曾经生活过的城市,尤其是阔别很多年的城市,我们更明显地意识到时间的流逝,那些凝固的城市建筑便是最有力的见证。我们在空间的重构中几乎能触摸怀旧。”[36]现代城市总是充满了流动性、多变性、进取精神,城市空间也注定是激进和反叛的,空间各种实体表征,如建筑、景观、遗址、历史街区等也在快速改变,历史的原真性似乎被打碎。

可追溯到18世纪启蒙运动的现代性与传统始终相悖,强调理性、进步、批判。它从语义上与过去相对立,矛盾、批判、模棱两可及对时间本质的反思均构成现代性的关键词体系,它既充满对现实的激情,也渴望着另一种时间感。[37]如果说现代化指的是代表产业化和技术化进程的社会实践和政府策略,那现代性则是其状态和结果。波德莱尔(Charles Baudelaire)颇有诗意地写道:“现代性转瞬即逝,与艺术中永恒和不变的那一部分不同,它总是希望捕捉那短暂的、激情四射的、充满变化的瞬间,这就是现代性或现代经验。”[38]康纳德在研究记忆的社会性时,对现代性的解释十分精辟,即现代性从本质上否认生命是由显著事件循环而组成的结构,因此不可重复;现代性的核心是经济发展,是由资本主义市场经济带来的社会的巨大转型。[39]类似的,安德尔斯·海森(Andreas Huyssen)也认为高度现代性(high modernity)对进取和发展坚信不疑。我们之所以回望历史,正是因为未来无法提供过去曾给予我们的东西,这也是历史的终极关怀。[40]

渴望回到过去,并对历史的或熟悉的地方充满依恋和怀想,其实源于对未来的不确定,而集体怀旧,对过去的依恋和情感,往往衍生出独特的“地域感知”或“在家之感”,①关于地域感知和依恋:Edward Relph, Place and Placelessness, London: Pion, 1976. Yi-Fu Tuan, Space and Place: The Perspective of Experience, Minneapolis: University of Minnesota Press, 1977. Yi-Fu Tuan, Topophilia : A Study of Environmental Perception, Attitudes, and Values, New York: Columbia University Press, 1990.让我们产生保护历史的愿望与冲动。这与现实不可避免充满矛盾:这些情感依恋是否与当下的生活有直接的关联?历史的真实性和相关性是否重要?我们又应该如何进行相应的空间解读?欲回答这些问题,我们有必要谈及与记忆相关的一个重要的概念——怀旧。

从词源上,怀旧(nostalgia)由两个希腊语词根组成。Nostos,回家和作为返回家乡时的神秘仪式一部分的歌曲,它与印欧语系中的词根nes相关,意思是返回光明与生命。Algia,痛苦地向往。瑞士医生约翰尼斯·霍夫尔(Johannes Hofer)在1688年提出“怀旧”一词,并将之定义为“因为返回故土的强烈愿望而产生的悲伤和忧郁症状”。[41]他对在异乡的瑞士雇佣兵进行观察分析,论述了两种形式的“怀旧”:一种是不停地思念家乡,因此精神萎靡地四处游荡;另一种厌恶异乡的习俗和行为,并对日常对话产生距离感,出现食欲不振、梦魇、忧郁、失眠等症状,而一旦涉及家乡的人与事,则兴高彩烈,判若两人。[42]

德文中的heimweh/Schweizerkrankheit,法文中的Mal du pays,西班牙文中的Malatia del pais,都指生理上的一种疾病,多半与移民和战争相关。移民(无论是被迫移民,如难民等,还是自愿移民,如劳工等)都有怀旧的普遍经历,而且容易出现神经紊乱等病症,譬如,因经济窘迫而被迫到英国的移民患的“移民精神病”;参加拿破仑战争的士兵常常逃离现实进入自制的封闭的思乡空间;为避免政治迫害的难民;到美国留学的学生等,常常表现出一系列类似的症状,如精神的痛苦和不适、烦躁不安、寂寞、失去兴趣或雄心、对故土的思念、失落无助、昏迷、梦幻、甚至自杀企图等。[43]由于其病理学及与雇佣兵经历相关的起源,“怀旧”常常被用来描述这些病理症状。[44]从18至19世纪,关于怀旧的研究频繁地出现在医学类的教科书和研究文献里。[45]

19世纪初,怀旧开始被认为是一种忧郁症的变体,具有全球性。“它能连结过去的自我和当下的自我,对过去的正面看法往往能提升现实中自我的价值并建立某种连续性。”①Constantine Sedikides, Tim Wildschut, Jamie Arndt, and Clay Routledge,“Nostalgia: Past, Present, and Future”,Current Directions in Psychological Science, vol.17, no.5, 2008, p.306.还可参阅: Constantine Sedikides, Tim,Wildschut, D. Baden, “Nostalgia: Conceptual Issues and Existential Functions”,in J. Greenberg, S. Koole, T. Pyszczynski. Handbook of Experimental Existential Psychology, New York: Guilford Press, 2004, pp.200-214.最新的心理学研究表明,怀旧具重要的存在与判断功能,曾经拥有的愉快和珍贵的经历让我们确认生命的意义,因此有规律的怀旧使我们积极地面临消极经历甚至死亡。不仅如此,怀旧还能帮助我们处理好人生的转折点,以刚离开家独立生活或刚开始第一份工作的年轻人为例,他们常常会回想起和家人一起过圣诞节的温暖场景,回想起自己的宠物,或是回想起学校里的朋友。这些怀旧的档案库能给予我们心理和精神的提升或是更强的动力。[46]可见,即使在心理学领域,怀旧已渐渐摆脱最初的负面内涵,开始具备一定的正面或至少苦乐参半的意义。

自19世纪末以来,尤其是1950年代以来,怀旧逐渐与病理学、军事学、心理学研究分离,实现所谓的“脱病理学”、“脱军事学”、“脱心理学”,成为一种情绪体验,一种“情感结构”。除了悲伤与忧郁等负面表征,怀旧也能激发对过去的积极情感。因为现实总是不完美的,怀旧的主体往往从过去中发掘并建构某种身份认同,对过去的正面评估恰好能弥补现实所或缺的。[47]一方面,它对无法再拥有或经历的过去充满失落和忧伤,想象着某种形式的神秘回归;另一方面,它也是精神向往的世俗体现,如日常生活的细节和感受等。

在现代社会里,怀旧的传统核心所指,即“思乡”,已失去其最初的涵义。人们由于职业、居住地的转换或流动,使得“家”不再是某个具体的形式上的存在,即某所房子或某个地域,而是在这种高速流动的社会中重新获得定位。“家”具有实体和精神双重意义,它既是伊甸园里时间与空间的完美结合体,[48]象征着与自然、上帝、诗意的亲密空间,又代表着抽象与精神的意指。而离开家,或“无家之感”也具有超验主义(transcendental homelessness),“世界很大,却处处似家。仰望星空,我们发现生命有无限可能,每种可能都是历险,却又自成一体。勇于探索的灵魂如同闪烁的繁星,激情四溢,亘古不变。”[49]这似乎是一种对世界文化的乡愁。

现代意义上的怀旧主要包括三层涵义:向往并希望回到过去的某种情形或事件;由书籍、电影、建筑等实物媒介所激发的这种回归过去的情感;思念家乡。具体而言,首先,怀旧总是把过去作为想象未来的原材料,在过去、现实与未来中定位,这是一种极为重要的体验。因为怀旧不仅是暂时逃避现实,或将过去凝固,而是激发我们以一定的方式回忆过去,并在这一过程中赋予过往和当下以意义。其次,怀旧还是自身和人际之间的一种情结,它给予我们某种连续感。[50]可见,怀旧也是一种历史情感,过去是怀旧最主要的客体。它与“进步”一样,取决于现代时间概念所特有的不可重复性与不可逆转性,是对不断收缩的空间的体验与向往。它远远超越了个体心理范畴,既是对根的激情和向往,[51]也是对另一种时间——如我们的童年、或我们放慢节奏的梦想等——的思念与感受,[52]更是对某种空间存在的追寻。譬如,尽管“家”的表现形态不同,从最初的纯自然属性,到人与时空的和谐共处,再到以童年为代表的不再拥有的美,“思乡”始终是怀旧的核心。只是从以自然为特性的田园或以血缘为根基的乡村在现代化进程中转向城市,现代怀旧的空间发生了根本性变化。最后,怀旧发生在一定的社会关系和特定的情景中,具有社会意义,包括个体怀旧和集体怀旧。前者指在个体身份认同的断裂中建立某种连续,后者即集体身份认同产生的一部分,是对断裂的或由焦虑而产生的对事件的共同反应,它同样力图恢复某种集体身份的连续性。因此怀旧是由衔接、转型及断裂衍生的情感,社会的急速转型往往滋生怀旧。[53]

斯维拉娜·博依姆(Svetlana Boym)提出修复式怀旧(restorative nostalgia)和反思式怀旧(reflective nostalgia)两种形式。[54]修复式怀旧侧重“返乡”,并希望重建失去的家园,填补断裂的记忆。“修复”意味着回到原先的状态,而过去的价值在于服务现在,所以过去的传统不应随着时间的流逝而褪色,相反,它应该在现实中保持永远的活力。传统代表着凝聚力和连续性,越是强调历史的连续性和传统的价值观念,所呈现的历史越是不完整的(选择的结果),于是所谓的民族主义实际是假想的传统(invented tradition)建立在由权力结构决定和约束的集体身份认同之上,而这种身份认同衍生的文化亲密感和国家记忆也只是某种人为的怀旧,修复正是为了现实和未来的利益而包装过去。而反思式怀旧则侧重向往和失落的“痛苦”(algia),强调回忆和反思的过程。这一过程更强调历史与个体的时间概念,即过去的不可逆转性和人生的有限性。“反思”意味着一种新的灵活性,它的目的不是要保持或恢复某个固定的过去或绝对的真实,而是对历史和时间流逝的默想。[55]

如果说修复式怀旧激发的是国家或民族的历史和未来,那么反思式怀旧更多的是关于个人和文化记忆,两者在叙事方式和身份解读上大相径庭,却都借用相似的参照框架。记忆和象征的激发点与实体呈现,能连接个体与公众领域,因为这些空间里的表征和呈现共同构成一个批判的框架,使得个体关注总是在一定的政治与社会构建中发生和变化。两种形式的怀旧一旦进入集体层面,则与集体记忆紧密联系,而反思式怀旧更是与集体记忆相互渗透,因此,集体怀旧在本质上是集体记忆的一部分。

集体怀旧是过去的符号象征在一定历史文化语境中引起的很多人共同的怀旧,具有社会性和公众性,并主张保护或修复历史,从而恢复一种社会历史的连续性。与公众记忆类似,它连接时空,有相应的空间体现。博依姆指出“空间”对怀旧极为关键,因为“家”或“故土”原本就是空间的概念。她写道:“如果修复式怀旧旨在重新建构家或故土的种种象征性符号和礼仪,以从空间上征服时间,那反思式怀旧则在珍视那些记忆的碎片,将时间的维度注入(记忆)的空间。”[56]

为什么选择一些而放逐另一些记忆?记忆与遗忘之间的演绎一旦以实物方式呈现,这些实物又会反过来影响我们对过去的解读,激活我们的记忆,并建立文化传承的能力。这是一个不断博弈的过程,能激发或遏制对历史的想象,也从精神和文化上重新审视过去、现在和未来。对同一段历史的不同解释使得这一过程充满政治斗争和情感纷争,所以历史场所的意义随之不断改变,是利益相关各方妥协的结果,而所谓的地域感知也不是整齐划一的,而是多重与多元的。史蒂芬·莱格(Stephen Legg)根据博依姆的两种形式的怀旧提出两种相应的怀旧空间,即修复式空间与反思式空间。[57]在修复式空间里,消除、抹去或遗忘是一种常用的空间策略;而重建也是另一种形式的遗忘。

五、怀旧、记忆与城市公众历史

集体记忆联接过去和现在,连接实物世界和文化、社会、个人和社区的价值,并通过集体形成的社会认知框架审视历史。这在城市空间层面上体现为城市精神的构建和持续。集体记忆为我们提供线索,与城市景观产生共鸣;而这种共鸣衍生的历史感知又让我们在特定的历史环境中产生特有的地域感知,从而将我们个人的经历和记忆与城市环境联接。集体记忆、怀旧与现代性在城市空间的交织和冲突,成为城市历史保护的悖论。一方面,城市是现代性的集中体现,所以它不断扩张并符合进取的内在逻辑;另一方面,怀旧认为过去是一种想象的资源,本质上趋于保守,希望能保留住城市的历史建筑、景观、普通人的居所、文化遗址等一系列怀旧的客体,延续公众记忆。

关于集体记忆对城市历史保护的意义,不同的学科从不同的角度做了大量的理论与实证研究。①关于集体记忆与城市的研究,从城市研究(规划学、城市学)的角度:Christine Boyer, The City of Collective Memory: Its Historical Imagery and Architectural Entertainments, Cambridge, Mass.: MIT Press, 1994. Dolores Hayden, The Power of Place: Urban Landscapes as Public History, Cambridge, Mass.: MIT Press, 1995. Brian Ladd, The Ghosts of Berlin Confronting German History in the Urban Landscape, Chicago, Ill.: University of Chicago Press,1997. Mark Crinson, Urban Memory: History and Amnesia in the Modern City, London; New York: Routledge, 2005. Jennifer A Jordan, Structures of Memory: Understanding Urban Change in Berlin and Beyond. Cultural Memory in the Present, Stanford: Stanford University Press, 2006.从(城市)地理学角度:Jonathan Boyarin, Remapping Memory the Politics of Timespace, Minneapolis, Minn., University of Minnesota Press, 1994. Kenneth Foote, Maoz Azaryahu,“Toward a Geography of Memory: Geographical Dimensions of Public Memory and Commemoration”,Journal of Political & Military Sociology, vol.35, no. 1, 2007, pp.125-144.从历史保护学的角度:Diane Barthel, Historic Preservation: Collective Memory and Historical Identity, New Brunswick, N.J.: Rutgers University Press, 1996. David Lowenthal, The Past Is a Foreign Country, Cambridge Cambridgeshire; New York: Cambridge University Press, 1985. Barbara Kirshenblatt-Gimblett, Destination Culture: Tourism, Museums, and Heritage, Berkeley: University of California Press, 1998. Rudy Koshar, From Monuments to Traces Artifacts of German Memory, 1870-1990, Berkeley: University of California Press, 2000. Steven C. Dubin, Displays of Power: Memory and Amnesia in the American Museum, New York: New York University Press, 1999. Susan A. Crane, Museums and Memory, Cultural Sitings. Stanford: Stanford University Press, 2000. Didier Maleuvre, Museum Memories History, Technology, Art, Stanford, Calif.: Stanford University Press, 1999. Eleni Bastea, Memory and Architecture, Albuquerque: University of New Mexico Press, 2004. Gavriel David Rosenfeld, Munich and Memory: Architecture, Monuments, and the Legacy of the Third Reich, Weimar and Now. Berkeley: University of California Press, 2000. James Edward Young, The Texture of Memory: Holocaust Memorials and Meaning, New Haven: Yale University Press, 1993. James Edward Young, At Memory's Edge: After-Images of the Holocaust in Contemporary Art and Architecture, New Haven: Yale University Press, 2000等。这里,笔者提出与城市公众历史相关的三个方面,作为进一步探索的方向。

(一)瓦尔特·本雅明(Walter Benjamin)认为城市空间的各种元素相互渗透,在濒临消逝的城市里这种渗透性(porosity)往往能引发一种过去与现在交融的情感,[58]这就是怀旧。与本雅明的渗透性类似,多洛雷丝·海登(Dolores Hayden)认为地域的力量存在于蕴含公众记忆的城市景观中,而城市历史保护则发掘、保护、维系这些记忆。[59]皮埃尔·诺拉(Pierre Nora)笔下的“真实的记忆场所”(lieux de memoire)也是充满怀旧情感的场所。[60]与传统怀旧不同的是,现代城市的怀旧空间可以与主体分离,被商业化和市场化。当城市为未来而包装过去时,城市扩张的逻辑便不再是现代性而是怀旧。②关于现代性与怀旧:Sylviane Agacinski, Time Passing : Modernity and Nostalgia, European Perspectives. New York: Columbia University Press, 2003. Arjun Appadurai, Modernity at Large: Cultural Dimensions of Globalization, Public Worlds. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1996.问题的关键在于主张进取和变革的现代城市如何变成怀旧的场所。在城市化进程中,怀旧作为疗伤和修复的手段原本是为着“保护历史”,但当历史保护与旅游开发携手时,城市渐渐失去了集体怀旧和公众记忆的真实空间。[61]因此,历史保护对“地域感知”的解读和维护也许与城市扩张并没有两样。

(二)历史原真性在现代性中冰释,但是历史保护依然是永远的求真实践,是一种回归。与传统的宏大历史叙事不同,集体记忆有时所传达的是日常化、民间化甚至边缘化的历史情感,这与历史知识的民主化进程同步,倾听少数族群、被边缘化或弱势群体的声音,带有解放性质。因此,与之对应的空间表述也是民间的、日常的与草根的,这生动地表现为各种形式——发掘被压抑、被边缘化或未被关注的历史;寻根运动;家族历史或谱系学;各种纪念性的事件;博物馆的兴起;档案的公众意义和角色;“文化遗产”保护等——本质上都是试图与过去建立某种纪念性的联系,加强无论是真实的、还是想象的归宿感与认同感。

(三)在城市空间里,记忆与遗忘不可避免地交织在一起。当修复某一种版本的历史时,其实意味着抹去另一种历史,而哪些建筑遗产应该被保留或以什么样的方式保留,其实反映了政治权力与文化霸权。[62]北美如纽约、芝加哥、波士顿、多伦多、旧金山等主要城市的少数族群街区集中体现了各种文化的纷争与权力的妥协。空间的所有权往往成为焦点:我们要保护的是谁的历史、谁的记忆?而“局内人”与“局外人”对同一空间的解读有时也会大相径庭。譬如,规划师认为混乱、肮脏的小巷、随意加建的遮雨棚、建筑立面的彩色涂鸦等急需清理或取缔,而当地居民却视之为最珍贵的记忆,希望保留和传承。[63]在保护规划中如何聆听各种声音,解读不同的记忆,平衡意见纷争,让历史真正回归公众,是城市公众历史面临的挑战之一。

[参考文献]

[1] Henri Bergson, Matter and Memory, Lexington, KY: s.n., 2011, pp.86-105.

[2][3] Frederic Bartlett, Remembering: A Study in Experimental and Social Psychology, Cambridge Psychological Library, Cambridge: University Press, 1932, pp.293-300.

[4] Paul Connerton, How Societies Remember, Themes in the Social Sciences, Cambridge England; New York: Cambridge University Press, 1989, p.39.

[5] Charles Horton Cooley, Social Process, New York: Charles Scribner’s Sons, 1918, pp.114-124.

[6] Edward Casey,“Public Memory in Place and Time”,in Phillips, ed., Framing Public Memory, University of Alabama Press, 2004, p.20.

[7] Roger Bastide, The African Religions of Brazil: Toward a Sociology of the Interpenetration of Civilizations, Johns Hopkins Studies in Atlantic History and Culture, Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1978, pp.240-259.

[8][9]Émile Durkheim, The Elementary Forms of the Religious Life: A Study in Religious Sociology, 1915, p.322, pp.328-338, p.350.

[10] Maurice Halbwachs, The Collective Memory, New York: Harper & Row, 1980.

[11] Maurice Halbwachs, The Social Frameworks of Memory(Les Cadres Sociaux De La Memoire),1925.

[12][13] Maurice Halbwachs, On Collective Memory, trans. Lewis Coser, University of Chicago Press, 1992, p.38.

[14] Robin George Collingwood and T. M. Knox, The Idea of History, 1946, p.8.

[15] Richard Hofstadter, The Progressive Historians: Turner, Beard, Parrington, 1968, p.3.

[16] Eric Hobsbawm, On History, London: Weidenfeld & Nicolson, 1997, pp.24-25.

[17] Patrick Hutton, History as an Art of Memory, Burlington, Vt.; Hanover N.H.: University of Vermont; University Press of New England, 1993.

[18] Susan Crane,“Writing the Individual Back into Collective Memory”,American Historical Review, vol.102, no.5, 1997, pp.1372-1385.

[19] Eviatar Zerubavel,“Social Memories: Steps to a Sociology of the Past”,Qualitative Sociology, vol.19, no.3, 1996, p.283.

[20] Robin Wagner-Pacifici,“Memories in the Making: The Shapes of Things That Went”,Qualitative Sociology, vol.19, no.3, 1996, p.302.

[21] Kurt Danziger, Making the Mind: A History of Memory, Cambridge: Cambridge University Press, 2008. John D. Greenwood, The Disappearance of the Social in American Psychology, Cambridge: Cambridge University Press, 2009.

[22] John Sutton, Philosophy and Memory Traces: Descarts to Connectionism, Cambridge: Cambridge University Press, 1998.“Constructive Memory and Distributed Cognition: Towards an Interdisciplinary Framework”,in Constructive Memory, ed. Boicho Kokinov and William Hirst, pp.290-303. Sofia: New Bulgarian University, 2003.“Distributed Cognition: Domains and Dimensions”,Pragmatics and Cognition, vol.14, no.2, 2006, pp.295-347.

[23] Alin Coman, Adam D. Brown, Jonathan Koppel, and William Hirst,“Collective Memory from a Psychological Perspective”,International Journal of Politics, Culture, and Society, vol.22, no.2, 2009, p.128,p.139.

[24] L. S.Vygotskiǐ and Michael Cole, Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes, Cambridge: Harvard University Press, 1978, pp.38-39,pp.50-51.

[25] George Herbert Mead and Arthur Edward Murphy, The Philosophy of the Present, Chicago: Open Court, 1932, pp.235-240.

[26] David Berliner,“Social Thought & Commentary: The Abuses of Memory: Reflections on the Memory Boom in Anthropology”,Anthropological Quarterly, vol.78, no.1, 2005, pp.197-211.

[27] Jack Goody,“Memory in Oral and Literate Traditions”,in Fara, Patricia, and Karalyn Patterson. Memory, The Darwin College Lectures, Cambridge, U.K.; New York: Cambridge University Press, 1998, pp.73-77, pp.90-94.

[28] Astrid Erll, Memory in Culture, Palgrave Macmillan Memory Studies, New York: Palgrave Macmillan, 2011, p.114.

[29] Harold A. Innis, The Bias of Communication, Toronto: University of Toronto Press, 1951.

[30] Pierre Nora,“Reasons for the Current Upsurge in Memory”,Transit, vol.22, 2002, pp.1-8.

[31] Kendall Phillips, Framing Public Memory, Rhetoric, Culture, and Social Critique, University of Alabama Press, 2004, pp.4-11.

[32] Ernest Reman,“What Is a Nation?”in Homi K. Bhabha, Nation and Narration, London; New York: Routledge, 1990.

[33] Kenneth Foote and Maoz Azaryahu,“Toward a Geography of Memory: Geographical Dimensions of Public Memory and Commemoration”,Journal of Political & Military Sociology, vol.35, no.1, 2007, pp.125-144.

[34] Robin Wagner-Pacifici,“Memories in the Making: The Shapes of Things That Went”,Qualitative Sociology, vol.19, no.3, 1996, p.301,pp.306-307.

[35]斯宾格勒:《西方的没落:世界历史的透视》,齐世荣、田农等译,北京:商务印书馆,1995年。

[36] Elizabeth Wilson, 1997, p.128.

[37] Raymond Williams, Keyword: A Vocabulary of Culture and Society, Flamingo ed. London: Fontana Paperbacks, 1983, p.22.

[38] Charles Baudelaire, Baudelaire as a Literary Critic, University Park: Pennsylvania State University Press, 1964, p.40.

[39] Paul Connerton, How Societies Remember, Themes in the Social Sciences, Cambridge England; New York: Cambridge University Press, 1989, p.64.

[40] Andreas Huyssen, Present Pasts: Urban Palimpsests and the Politics of Memory, Cultural Memory in the Present. Stanford, Calif.: Stanford University Press, 2003, pp.36-37.

[41] Johannes Hofer,“Medical Dissertation on Nostalgia”,Transl. Carolyn Kiser Anspach. Bulletin of the History of Medicine 1934, no.2, 1688, pp.376-391.

[42] A. Martin,“Nostalgia”,American Journal of Psychoanalysis, vol.14, no.1, 1954, p.93.

[43] D. Flicker and P. Weiss,“Nostalgia and Its Military Implications”,War Medicine, vol.4, 1943, pp.380-387. I. Frost, “Homesickness and Immigrant Psychoses”,Journal of Mental Sciences, vol.84, 1938, pp.801-847. Willis H. McCann,“Nostalgia: A Review of the Literature”,Psychological Bulletin, vol.38, 1941, pp.165-182. Alexander Zinchenko,“Nostalgia: Dialogue between Memory and Knowing”,Russian Social Science Review, vol.53, no.1, 2012, p.70.

[44] Jean Starobinski, William S Kemp,“The Idea of Nostalgia”,Diogenes, vol.14, no.54, 1966, pp.81-103.

[45]“Nostalgia: A Vanished Disease”,The British Medical Journal, vol.1, no.6014, 1976, p.857.

[46] John Tierney,“What is Nostalgia Good for? Quite a Bit, Research Shows”,New York Times, July 8, 2013.

[47] Stuart Tannock,“Nostalgia Critique”,Cultural Studies, vol.9, no.3, 1995, p.454.

[48][52][54][55][56] Svetlana Boym, The Future of Nostalgia, New York: Basic Books, 2001, p.8, p.10, pp.41-42, p.49.

[49] Georg Lukacs, The Theory of the Novel, Anna Bostock, trans. 1916; reprint, Cambridge, MA: MIT Press, 1968, p.29.

[50] Janelle Wilson, Nostalgia: Sanctuary of Meaning, Lewisburg: Bucknell University Press, 2005, p.7,p19.

[51] Simone Weil, The Need for Roots: Prelude to a Declaration of Duties Towards Mankind, London: Routledge & Paul, 1952.

[53] Fred Davis, Yearning for Yesterday: A Sociology of Nostalgia, New York: Free Press, 1979, p.173.

[57] Stephen Legg,“Memory and Nostalgia”,Cultural Geographies, vol.11, no.1, 2004, pp.99-107.

[58] Walter Benjamin and Peter Demetz, Reflections: Essays, Aphorisms, Autobiographical Writings, New York: Schocken Books, 1986, p.166.

[59] Dolores Hayden, The Power of Place: Urban Landscapes as Public History, Cambridge, Mass.: MIT Press, 1995.

[60] Pierre Nora,“Between Memory and History: Les Lieux De Mémoire”,Representations, no.26 , 1989, pp.7-24.

[61] Margaret Farrar,“Amnesia, Nostalgia, and the Politics of Place Memory”,Political Research Quarterly, vol.4, no.4, 2011, pp.723-735.

[62] Rudy Koshar, Germany’s Transient Pasts: Preservation and National Memory in the Twentieth Century, Chapel Hill: U-niversity of North Carolina Press, 1998. Rudy Koshar, From Monuments to Traces: Artifacts of German Memory, 1870-1990, Weimar and Now, Berkeley: University of California Press, 2000.

[63] Na Li, Kensington Market: Collective Memory, Public History, and Toronto’s Urban Landscape, University of Toronto Press, 2015.

责任编辑:郭秀文

作者简介李娜,重庆大学人文社会科学高等研究院特聘研究员、博士生导师,上海师范大学人文与传播学院兼职教授(重庆,400030)。

〔中图分类号〕K061

〔文献标识码〕A

〔文章编号〕1000-7326(2016)04-0118-12