论警察使用武器的前期程序

陈 路, 石 斌, 施博馨

(中国人民公安大学警务指挥战术系, 北京 100038)

论警察使用武器的前期程序

陈路,石斌,施博馨

(中国人民公安大学警务指挥战术系, 北京100038)

摘要2015年5月2日,庆安火车站候车厅内的一声枪响,引起了全国上下的高度关注。徐某某因抢夺防暴棍暴力袭警被民警开枪击倒后死亡。随后的调查结果显示案件事实清楚、证据确凿,民警开枪正确合法,但是在案件初期却引发争议,争议主要围绕民警没有鸣枪警告和没有射击徐某某的非要害部位。首先从理论和实践角度分析民警未射击非要害部位的原因,探讨警察使用武器的前期程序,从口头警告与鸣枪警告的优劣势角度分析民警未选择鸣枪警告的原因,为公安机关和司法部门提供理论支持,以供实践参考。

关键词使用武器; 持枪戒备; 出枪警示; 警告; 训练

0引言

2014年的“3·01爆恐案”发生两周后,公安部要求各地加大街面警力,实行武装巡逻常态化以来,警察使用武器的相关新闻层出不穷,并成为社会关注的焦点。一方面,以昆明火车站15秒击毙4名暴徒的特警为例,他因使用武器成功处置暴恐案件得到了社会的广泛赞扬。而另一方面,一些民警因使用武器不当造成不应有的人员伤亡。民警对于尘封多年的“老朋友”实在有太多的疑问,如何合法、合理、安全、有效地使用武器成为警察的共性问题。为了解决这一共性问题,本文就使用武器的前期程序展开探讨。

1使用武器

1.1警用武器

《人民警察使用武器和警械条例》第三条规定“所称武器,是指人民警察按照规定装备的枪支、弹药等致命性警用武器。”

根据这条规定,我们可以得出,警用武器的两个条件:第一,人民警察按照规定装备。第二,具有致命性。因此,警用武器是指人民警察按照规定装备的枪支弹药等致命性武器。

警用武器的作用可以概括为4点:威慑、控制、击伤、击毙。从语义上作简单理解即可感受到这4种作用的暴力程度逐渐递增。根据国际通行的“最小动用武力原则”,警察在能够利用武器的威慑或控制作用来达到制止犯罪的目的时,就要尽量避免击伤或击毙,尤以击毙为下下策。

1.2使用武器

我们认为“使用武器”有广义与狭义之分。广义的使用武器,是指根据《公安机关人民警察佩带使用枪支规范》第一章第三条之规定,包括持枪戒备、出枪警示、鸣枪警告、开枪射击的行为。

而狭义的使用武器,仅指开枪射击的行为。根据《公安机关人民警察佩带使用枪支规范》第十五条之规定“人民警察判明有《中华人民共和国人民警察使用警械和武器条例》第九条规定的下列暴力犯罪行为的紧急情形之一,经口头警告或者鸣枪警告无效的,可以开枪射击”。由此可见,警告是使用武器的前置行为之一,鸣枪警告不应当算作使用武器。因此,狭义的使用武器,是指使用枪支将子弹直接射向犯罪行为人或进行战术射击的行为。这里的战术射击是指为达到一定战术意图而进行的射击,如掩护队友推进或撤离所进行的火力压制射击。

2使用武器的前期程序

警察使用武器的前期程序是指,公安机关人民警察在执行任务时,遇有危及公共安全、本人或者其他公民人身安全和合法财产、公共财产等暴力犯罪行为时,根据现场情况和危险程度,所选择采取的持枪戒备、出枪警示和警告。由此可见,使用武器的前期程序主要包括持枪戒备、出枪警示和警告。

2.1持枪戒备

《公安机关人民警察佩带使用枪支规范》为持枪戒备的内涵进行了界定。所谓持枪戒备是指,公安机关人民警察在执行任务过程中,判断可能发生暴力犯罪行为,将枪从枪套中拔出,采取相应的戒备姿势,并将枪口指向安全方向的行为。

首先,持枪戒备对犯罪行为人来说是一种威慑,对警察是一种自我保护与保护他人的安全措施;其次持枪戒备是行为戒备,更是心理戒备,它是使用武器前的心理准备。面对突如其来的危险,有心理准备的警察通常能够做到快速反应、临危不乱、沉着应对;持枪戒备还是使用武器的一个过渡阶段,具有伺机待发的特点,是一种临战状态。警察在多数情况下需要在极短的时间内完成由武力戒备到武力使用的转化。没有这个过度阶段,警察仍然可以使用武器,但是直接使用武器不但对警察的技战术水平要求较高,且从心理上没有准备,易方寸大乱,发生危险;此外,从射击技术角度来说,无论是速度还是精度,从持枪戒备到开枪射击都远高于直接出枪射击。因此持枪戒备是一种行为和心理戒备,能够显著提高警察使用武器的效果,正所谓凡事预则立,不预则废[1]。实践中需要注意的问题:

(1)持枪戒备前需要研判是否有必要持枪戒备,研判的内容包括:是严重暴力案件还是暴恐案件、暴力犯罪等级、暴力犯罪人数以及暴力犯罪行为人可能携带的凶器。

(2)在持枪戒备时,枪支既不能离开民警视线,也不能阻碍民警视线。

(3)在持枪戒备时,民警应根据现场环境选择相应的戒备姿势。如在高楼林立的街区,警察在持枪戒备时楼上很可能会有群众观望,此时就不适宜使用枪口斜上45°指向的高姿戒备,以免误伤楼上群众。

(4)在没有决定射击之前,食指必须置于扳机护圈之外,防止发生走火。

(5)在持枪戒备时,一定要保持高度的警惕性,做好警戒工作,防止犯罪行为人从意想不到的方向发动突然袭击。

2.2出枪警示

出枪警示是指,公安机关人民警察在执行任务过程中,发现犯罪行为人准备实施或者正在实施暴力犯罪,迅速向其表明人民警察身份,并将枪口指向犯罪行为人,同时命令其立即停止实施暴力犯罪行为,并口头警告其拒不服从命令的行为的后果。

出枪警示在保证警察自身安全,及时有效制止暴力犯罪,控制犯罪嫌疑人,减小社会舆论以及案件的进一步侦查工作,都有着十分积极的意义,是警察使用武器的前期程序的重要组成部分。

(1)“21英尺法则”与“加一理论”

“21英尺法则”告诉我们安全距离和出枪警示对警察自身安全有重要意义。当警察距离犯罪嫌疑人10ft(3.3 m)左右时,受过一定训练的警察基本可以将手枪拔出,但在手枪击发前就会受到致命伤害,这是因为一名手持利刃的嫌犯能在1.5 s内拉近7步(5.3 m)的距离并对警察发动致命攻击。只有手中已经握持呈待发状态的手枪时,警察才有机会向 10ft(3.3 m)外冲刺而来的持刀嫌犯射击两发子弹。此外,“加一理论”告诉我们应从险料敌和做最充分的准备、最坏的打算。因此出枪警示对保证警察自身安全极为重要。

(2)行为控制论

暴力行为的发生需要具备3个必不可少的基本要素,即行为动机、行为能力和行为机会。在行为发生过程中任何一个要素不发生作用,就无法最终完成违法犯罪行为[2]。然而,警察在面对暴力犯罪行为人时,其动机已经构成,其行为能力警察无从了解。因此重点就在于控制暴力行为人的行为机会。很多时候,行为人之所以成功实施暴力攻击,是因为现实中有漏洞可钻[3]。面对 “保险开、弹进膛”的枪支和口头警告,暴力行为人知晓其继续实施暴力行为的机会以及继续实施暴力行为的后果,因此在很多情况下犯罪行为人会主动停止暴力犯罪,从而使警察及时有效制止暴力犯罪。

(3)最小动用武力原则

活捉比击伤好,击伤比击毙强。面对暴力犯罪,通过出枪警示来震慑犯罪嫌疑人从而对其进行控制,是最小使用武器原则在警察使用武器中的重要体现。通过出枪警示活捉犯罪嫌疑人,对减少社会舆论和案件进一步的侦破工作有着十分积极的意义。实践中需要注意的问题:

①出枪警示时,应当子弹上膛,打开保险,食指置于扳机护圈外,防止枪支走火;与犯罪行为人保持一定距离,防止突然袭击或抢夺枪支。

②出枪警示时,应将枪口指向对方非要害部位,完成射击前的准备,只要对方的行为构成使用武器的必要条件,立刻抬高枪口并扣压扳机,完成开枪射击;在开枪射击时,可以直接向要害部位射击。

③出枪警示预示现场危险等级增加,但不一定构成开枪条件。

2.3警告

(1)警告的含义

《人民警察使用武器和警械条例》第九条规定“人民警察判明有下列暴力犯罪行为的紧急情形之一,经警告无效,可以使用武器”。由此,我们可以将经警告无效后使用武器的情形视作直接强制。直接强制是先通过行政行为赋予义务,在义务人据不履行时,由行政机关直接行使实力,谋求行政目的实现的一种行政强制执行方法。将警告行为看作一种先行行政行为,它赋予相对人以遵照警察指示实行行为的义务。而在相对人不履行该义务的情形下,警察对其施以强制力,以达到相对人履行该义务的状态[3]。

第九条还规定“人民警察依照前款规定使用武器,来不及警告或者警告后可能导致更为严重危害后果的,可以直接使用武器。”在此我们可以将警察直接使用武器的行为视作一种即时强制,即时强制是一种缺乏预先正式行政行为的特殊强制方法。在紧急情况之下,警察有权将下令、强制方法的选择与使用合成为一个行为[4]。

(2)警告的本质与内涵

根据上文所述,警告应是一种赋予相对人以遵照警察指示实行行为义务的先行行政行为。那么,内容需要明确、清晰地传达给相对人,使得行为人能够理解并遵从,成为警告应有的内涵。

(3)警告内容

人民警察警告的内容由3部分构成:①表明自己的身份;②给予犯罪嫌疑人命令;③告知犯罪嫌疑人违反命令的后果。例如,当人民警察遇持刀犯罪嫌疑人攻击时,警告内容为:“警察别动,否则开枪”。

(4)不经警告直接开枪的条件

虽然从紧急权理论而言,这种即时强制有其维护社会秩序与公共安全的优势,但是其对于公民权益的威胁也不可轻视。故需对其使用条件进行界定:

第一,符合使用武器的相关法律规定,即合法性。第二,处于紧急情况,即来不及警告或者警告后可能导致更为严重危害后果,即紧急性。第三,具备使用武器的条件,即合理性。这就是说,在符合法律规定的情况之下,即使发生紧急情况,也要保持冷静,根据现场具体情况决定是否使用武器。如在使用武器前,警察必须考虑射击目标前后是否有无辜群众或队友,目标后是否有硬体从而导致流弹,火力是否存在交叉等问题。

(5)警告的主要分类

警告主要包括口头警告和鸣枪警告两大类。

口头警告的优势:内容清晰、明确,能够迅速被相对人所理解。

口头警告的不足:威慑力不够,在一些环境下不能及时、有效地传递给相对人。

鸣枪警告的优势:第一,可以从鸣枪行动中推测当事人可能涉嫌重大犯罪;第二,表明警察决定开枪射击的最后警告,比口头警告更能起到威慑和制止的效果。

鸣枪警告的劣势:第一,鸣枪警告有可能会造成对于无辜公民的伤害。如果在鸣枪警告时尽到注意义务,警察不存在主观过错,则属于意外事件。事实上这种法律上的“意外”却有其产生的原因。首先,警察有可能会受到隧道视觉现象的影响。所谓隧道视觉现象,是指对特定的对象投入了太多的注意资源而无暇顾及到其他参照系统。警察在遇到突然出现的有可能需要使用武器的情况时,有可能受到这种隧道视觉现象的影响而部分或全部失去对于周围环境的观察能力。此时,警察所认为的安全区域,事实上可能会有无辜群众的存在,鸣枪误伤也由此引发。此外,我国警用枪支穿透能力较强,以92式手枪为例,它在击穿50 m处1.3 mm的232头盔钢板后,仍能击穿50 mm厚的松木板,这种过大的穿透能力无疑会对无辜群众的安全造成威胁。

第二,警察开枪未打中嫌疑人时,会借口鸣枪警告而不报告其开枪行为。如果在一个案件之中并未出现符合法律规定直接使用武器的紧急情况,而警察却直接对嫌疑人进行射击,结果并未击中犯罪嫌疑人。那么,在事后调查之中,鸣枪示警可能会成为警察开枪的一个借口。

第三,如果规定鸣枪警告,嫌疑人就知道警察一开始不会向他开枪,不但威慑力不足,而且有可能贻误战机,导致更为严重的危害后果。

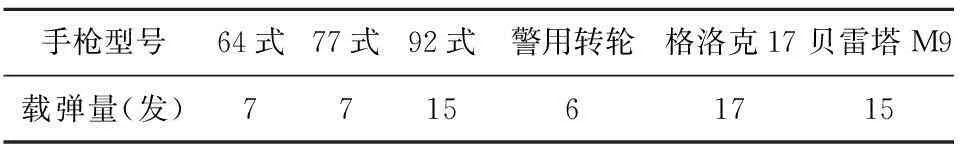

第四,鸣枪警告也有可能增加警察自身所面临的危险。首先,鸣枪警告往往会引起执法对象针对警察的更激烈的反抗。很多案例中,警察鸣枪示警后,犯罪嫌疑人反而将攻击目标锁定于警察,并进行殊死搏斗。其次,从手枪载弹量来看,鸣枪警告也不利于警察维护自身安全。我国警察在遇到需要警告的情形时,也需要根据当时情况与所持手枪载弹量来决定是否使用鸣枪警告或再次鸣枪。以防出现因载弹量不足而不能制止犯罪的结果。表1为国内外警察配枪载弹量对比。

图1 国内外警察配枪载弹量对比

注:表中前4种为国内警察配枪,后2种为国外警察配枪。

最后,鸣枪警告一定会影响警察接下来对犯罪嫌疑人的瞄准与击发,从而增加警察所面临的危险。据“21英尺法则”所述,对于一般警员来说,只有手中已经握持呈待发状态的手枪时,警察才有机会向 10ft(3.3 m)外冲刺而来的持刀嫌犯射击两发子弹。如果在3.3 m距离以内,对于手持凶器的犯罪嫌疑人使用鸣枪警告,无疑会极具增加警察所面临的危险,美国则不允许警察在开枪前鸣枪警告。

以庆安火车站暴力袭警案为例,警察没有采取备鸣枪警告而选择口头警告的方式有其合理性。第一,当时的客观环境是群众较多的火车站候车室,鸣枪警告有可能会造成对于无辜公民的伤害;第二,当时犯罪行为人的情绪极为亢奋,鸣枪警告很可能产生激怒效果,从而对警察进行更为激烈的攻击;第三,民警使用的64式手枪,弹匣内有5发子弹,此枪停止作用小,击中犯罪行为人后其继续实施暴力犯罪可能性高,鸣枪示警后剩余的子弹不一定能制止犯罪;第四,面对距离较近且手持防爆长棍的犯罪行为人,警察的鸣枪示警必定会影响自己接下来对犯罪行为人的瞄准与击发。此外犯罪行为人还极有可能在警察鸣枪示警时对警察进行致命攻击,并抢夺枪支和剩余弹药,对公共安全造成严重危害。第五,口头警告具有与鸣枪警告同等的法律效力。在警察与犯罪行为人距离较近时使用口头警告,可以将命令和违反命令的后果清晰准确地传达给犯罪行为人。因此开枪民警有充分的理由选择不鸣枪警告。

3结语

在中国,警察使用武器不仅是一个射击问题,更是一个法律问题,同时还要考虑警务战术、领导意图和国家战略。因此警察使用武器是一个复杂反应,在开枪前需要对上述多种信息与现场客观情况进行比对。我们应该通过警察武器使用对抗训练,缩短比对时间,以使警察在执法过程中,当遇到需要使用武器的情形时,更加果断且合法合理地使用武器。在战术训练中,有条件的院校和单位,可以使用实弹进行模拟影像训练,没有条件的单位,可以通过在情景模拟训练对学员的武力使用判断能力进行检验与培养。此外还可以在训练后增添取证与报告环节,以落实学员对于相关法律规定及证据的理解与认识。本文对警察使用武器的前期程序展开探讨,以期对公安院校和公安机关所开展的训练和基层民警的执法实践起到抛砖引玉的作用,希望能为降低一线民警使用武器的法律风险和人身伤害风险略尽绵薄之力。

参考文献

[1]石斌.警务战术学[M].北京:中国人民公安大学出版社,2015:68.

[2]尹伟.警务战术基础教程[M].北京:中国人民公安大学出版社,2006:55.

[3]余凌云.警察行政强制的理论与实践[M].北京:中国人民公安大学出版社,2007:11-19.

[4]李和.关于安全使用武器相关问题的探讨[G]∥第二届公安机关现场处置指挥战术理论与实践学术研讨会优秀论文集.北京:中国人民公安大学出版社,2014:28-32.

(责任编辑陈小明)

中图分类号D035.39

作者简介陈路(1990—),男,北京人,公安大学在读研究生。研究方向为警务指挥与战术。