宏基因组16Sr RNA基因靶向测序技术在手接触印痕检验中的应用

姚 雪, 裴广倩, 童贻刚, 罗亚平

(1.中国人民公安大学刑事科学技术学院, 北京 100038;2.军事医学科学院微生物流行病研究所, 北京 100071)

宏基因组16Sr RNA基因靶向测序技术在手接触印痕检验中的应用

姚雪1,裴广倩2,童贻刚2,罗亚平1

(1.中国人民公安大学刑事科学技术学院, 北京100038;2.军事医学科学院微生物流行病研究所, 北京100071)

摘要随着接触DNA技术的迅猛发展,在刑事案件侦查过程中,从犯罪现场作案人接触的客体上,能够提取并检测出DNA,但是成功率较低。原因是人手接触物品而遗留在客体上的DNA含量多为痕量,使得该技术的应用存在诸多方面的困难。高通量测序技术的兴起,揭示了人类皮肤微生物组多样性极其丰富,使得分析皮肤印痕中微生物群落的DNA成为可能。介绍人类皮肤微生物组的研究进展,初步分析人类手掌面皮肤上、手印中细菌群落结构特征的结果,提出将该技术应用于侦查办案的设想。

关键词皮肤宏基因组; 16S rRNA基因; 群落结构分析; 痕迹检验

0引言

人类皮肤微生物组是指所有在人类皮肤上的微小生物,如细菌、真菌和病毒等。皮肤表面的细菌密度可达107个细胞/平方厘米[1],且易于在触摸物体的过程中转移到物体表面[2]。新一代测序技术的发展揭示了人类皮肤微生物组的多样性,使得分析其在个体间的差异成为可能,为法庭科学人身同一认定提供了新的可能的发展方向[3]。由于针对细菌有许多系统进化数据库可供参考,研究方法也比较成熟[4],本文介绍了人类皮肤微生物组的研究进展,以及利用该技术分析人类手掌面皮肤上、手印中细菌群落结构特征的方法与结果。

1人类皮肤微生物组

1.1人类皮肤微生物组定义及组成

人类皮肤微生物组是指所有存在于人类皮肤表面、角质层内、皮脂腺中、毛囊中微生物的总称,包括细菌、真菌和病毒等。皮肤微生物组以三维形式分布于皮肤中,而不仅限于皮肤表面[5]。皮肤微生物组主要由4大门类(放线菌门、壁厚菌门、拟杆菌门和变形菌门)组成,在不同身体部位,各门类所占比例不同。在皮脂分泌较多的部位(如前额、耳后、背部、鼻孔壁等),微生物种类相对较少,在相对干燥的部位(如前臂、手部、臀部),微生物群落多样性更丰富[6]。

1.2人类皮肤微生物组的特点

人类皮肤不仅是最大的器官,而且也是一个复杂的微生物生态系统。该系统中,不仅不同的微生物之间存在相互作用,微生物与宿主之间也存在相互作用[1]。皮肤微生物组与人之间的相互作用可分为3种类型:寄生、共栖及互利[7]。人类皮肤为特定的微生物种群提供脂类和蛋白质作为营养,而各个种类的微生物为了繁衍必须同其他种微生物竞争,以获得足够的营养和生长空间。在稳定的微生物生态系统中,各种不同的微生物倾向于形成一种平衡的态势,尽量避免群落结构的急剧变化[1]。微生物之间也存在相互作用,如Staphylococcusepidermidis和Propionibacteriumacnes不仅可以产生抗菌素,还可以产生酯酶和脂酶,破坏甘油三酯,释放脂肪酸,使皮肤表面PH降低,形成不利于病原体生存的环境[8]。

1.3影响人类皮肤微生物组结构的因素

人类皮肤微生物群落组成的多样性很高,不同部位对微生物的选择由皮肤厚度、褶皱、毛囊和腺体密度等因素决定,主要受身体部位、宿主内因(如年龄、性别等)、环境外因(如气候条件、地理因素、职业、衣着、抗生素使用)的影响。实验证明,温度、湿度、盐度、PH和UV辐射均能影响皮肤微生物的群落组成[9]。微生物群落多样性丰富部位(如前臂、腿弯部、肘弯部、足底、指间等)的稳定性低于多样性较低的部位(如肠道、口腔)。个体内对称身体部位的皮肤微生物群落组成差异小于个体间差异,引起个体间差异的因素可能有外部环境因素(如气候条件、地理环境等)及内部因素(如宿主免疫状况、病理生理状况、UV暴露状况等)[6,10]。

2人类皮肤微生物群落组成及手印微生物群落组成特征分析

2.1实验方法

该部分实验采集的样品来自一名29岁健康女性左右两手手掌部及其捺印的掌纹,洗手3 h后采样(洗手会引起皮肤表面细菌群落的改变),采样前带塑料手套1 h,然后在洁净的塑料纸上捺印掌纹(2 min)。 使用棉签沾取0.1% Tween 20+0.15M NaCl采集样品,超声处理后使用Roche High Pure PCR Template Preparation Kit提取DNA。左右两只手掌面、左右两只手印共计提取4份DNA模板。使用Q5 High-Fidelity 2X Master Mix 50 μL体系扩增16S rRNA基因v1~v2区,引物为F27和R338,每份DNA模板扩增4份PCR产物。PCR条件为:预变性95 ℃ 5 min;变性95 ℃ 30 s,退火55 ℃ 30 s,延伸72 ℃ 30 s(30个循环);延伸7 min。PCR产物定量后,根据浓度高低排序后建3个库,每个库内均包含左右两只手掌面、左右两只手印4种PCR产物。使用Ion torrent PGM测序仪测序,控制数据产出量(fastq文件大小)分别为200 M、100 M、50 M。

2.2结果分析

2.2.1测序结果总体情况介绍

测序结果使用QIIME 1.8.0软件进行分析。去除低质量序列后根据97%的序列相似性进行OTU的划分。结果显示,在序列条数少于20 000条时,随着测序深度增加,样品中可检测到的OTU种类呈迅速增加的趋势,但当测序序列的数目在20 000~40 000条之间时,检测到OTU种类的增长较为缓慢。测序数据达到40 000条之后就趋于平台期。因此,在分析此类样品时,测序序列选择在30 000~40 000条之间较为合适。

统计结果显示,从手印样品中采样、分析得到的OTU的数目少于从手掌面上采样得到的OTU。左手手掌面取样的微生物群落里最多可检测到2 005种,右手手掌面的微生物群落里最多可检测到1 520种,而左手手印和右手手印里最多分别可检测到1 400种和1 082种。

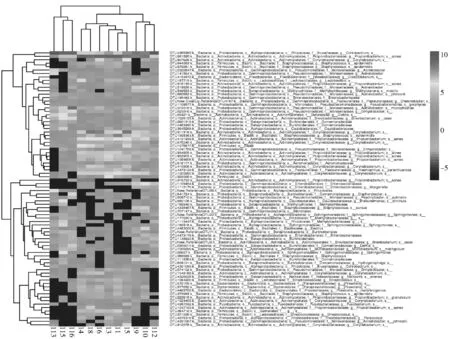

2.2.2样品的α多样性分析

分析结果显示,采集自手掌面的样品,其α多样性较采集自手印中的样品更为丰富。从所有样品获得的OTU中统计结果显示,含量最高的4个属分别是Ochrobactrum,Propionibaccterium,Staphylococcus及Corynebacterium(见图1,其中I1,I3,I4号采集于左手手掌,I5,I6,I8是采集于右手手掌,I9,I10,I12采集于左手手印,I13,I15,I16采集于右手手印)。

2.2.3样品的β多样性分析

样品间的群落组成特征分析结果显示,左手手掌与左手手印间,加权unifrac距离最小为0.24,而右手手掌与右手手印间,加权unifrac距离最小为0.47(见表1)。

表1 样品间的加权unifrac距离

图1 样品中含量最高的前80种OTU的热图

3讨论

Fierer等人的研究显示,人手掌表面微生物的群落组成受性别、左右手习惯、洗手后时长的影响。参与实验的51名志愿者双手上共检测到4 742种系统发育型(phylotyes),平均每人每只手上有156种系统发育型,同一个体左右手的细菌群落组成种类中只有17%的系统发育型相同,而个体间只有13%的系统发育型相同[11]。在本文的实验中,随着测序深度的增加,手掌面皮肤上细菌的OTU种类可达2000种以上,说明在做相关研究的时候,测序深度还是应达到一定的水平才能对皮肤表面微生物群落的组成情况进行更加详尽、真实的分析。Fierer等通过分析个人电脑键盘、鼠标上微生物群落的组成特征,将其与使用者相对应地联系起来[11]。而本文的实验证明,通过使用恰当的实验方法,即使手印中微生物DNA含量较低的情况下,分析其与手掌面皮肤的微生物群落组成的相似性也是可行的。

本文分析结果显示,左手手掌与左手手印间的加权unifrac距离小于右手手掌与右手手印间的加权unifrac距离。可能的原因有两个方面。第一,由于右手是志愿者的优势手,所以与左手相比较,其活动更加频繁,可能造成手掌面皮肤分泌的汗液、油脂更多,形成更适宜于微生物生存的环境;第二,右手与左手相比,接触的外界环境种类更多,面积更大,因此从其他环境表面转移至手掌面的微生物种类更多,所以造成右手手印与右手手掌的微生物群落组成的相似性低于左手手印与左手手掌之间的相似性。

4结论与展望

本文的分析结果显示,同一人形成的手印与其手掌面的微生物群落组成在结构特征上有较高的相似性。如果要将该项技术应用于痕迹检验的实践工作中去,还应当在后期的研究中分析不同人之间的差异性程度,以及同一人随时间变化是否存在稳定性。

参考文献

[1]FREDRICKS D N. Microbial ecology of human skin in health and disease[J]. Invest Dermatol Symp Proc, 2001, 6(3): 167-169.

[2]PITTET D, ALLEGRANZI B, BOYCE J, et al. The World Health Organization guidelines on hand hygiene in health care and their consensus recommendations[J]. Infect Control Hosp Epidemiol, 2009, 30(7): 611-622.

[3]FIERERA N, LAUBERB C L, ZHOU N, et al. Forensic identification using skin bacterial communities[J]. PNAS, 2010, 107(14): 6477-6481.

[4]PETROSINO J F, HIGHLANDER S, LUNA R A, et al. Metagenomic Pyrosequencing and Microbial Identification[J]. Clinical Chemistry, 2009, 55(5): 856-866.

[5]ROTH R R, JAMES W D. Microbiology of the skin: resident flora, ecology, infection[J]. Am Acad Dermatol, 1989, 20(3): 367-390.

[6]GRICE E A, SEGRE J A. The skin microbiome[J]. Nat Rev Microbiol, 2011, 9(4): 244-253.

[7]COGEN A L, NIZET V, GALLO R L. Skin microbiota: a source of disease or defence[J]. British Journal of Dermatology, 2008, 158(3): 442-455.

[8]HIPLER U C, ELSNER P. Biofunctional Textiles and the Skin[M]. Karger Medical and Scientific Publishers, 2006, 33: 35-41.

[9]MCBRIDE M E, DUNCAN W C, KNOX J M. The environment and the microbial ecology of human skin[J]. Appl. Environ. Microbiol, 1977, 33(3): 603-608.

[10]NOBLE W C. Skin microbiology: coming of age[J]. J Med Microbiol, 1984, 17(1): 1-12.

[11]FIERERA N, HAMADYC M, LAUBERB C L, et al. The influence of sex, handedness, and washing on the diversity of hand surface bacteria[J]. PNAS, 2008, 105(46): 17994-17999.

(责任编辑陈小明)

中图分类号D918.91

作者简介姚雪(1986—),女,山东淄博人,公安大学公安技术专业在读博士。研究方向为刑事科学技术。

基金项目北京市科技新星计划交叉学科合作项目(XXHZ201510);上海市刑事科学技术研究院现场物证重点实验室开放项目(2014XCWZK14)。