会话分析研究视角下的大学英语教学互动

郭 慧

(太原学院,山西 太原030012)

1 引言

“教”和 “学”是大学英语课堂教学的主要任务,教学互动主要是通过师生在实施教学任务过程中的言谈应对来体现的,任务的完成是师生不断展开课堂会话,动态产生的结果。但是大学英语课堂教学一直以来仅仅被认为是语言知识的传授和第二语言习得的途径,是学生对词汇、句法及语法知识的学习过程,重点探讨学习者的认知、情感和学习策略等因素对于英语习得的影响[1][2],故此将教学过程视为静态的,片面强调教师的主导或学习者的主体作用,忽视了课堂教学的动态性。而会话分析研究对语言事实的关注与尊重,为我们从课堂师生交际的细节出发动态审视教学过程提供了一个全新的视角。

2 互动教学的研究现状及问题

受社会语言学的影响,学者们开始将课堂看作是师生交际发生的场所,从而提出了课堂互动分析的方法,而最先将课堂交际过程视为是行为在序列组织中实现的过程的研究是BDAG(Birmingham discourse analysis group),认为课堂教学任务的完成是通过 I—R—F (Initiation-response-feedback)这样的启动—应答—反馈三个语步实现的。[3]但是I—R—F模式过于泛化,因为并没有考虑不同的语境因素下行为的实现方式,使得其同样适用于课堂以外如医患的交际中,从而模糊了不同交际环境中不同的社会关系的概念。[4]

对教师提问在课堂教学中诸多作用的各种研究越来越凸显了会话在课堂教学中的积极作用,基于会话对互动教学的促进作用,研究者们提出了课堂教学中的意义协商,尤其是在协商过程中的互动修正对英语语言习得的直接作用。[5][6][7]意义协商及互动修正的研究虽然认为课堂教学是师生交际的过程,但强调的是互动双方的信息提供、接收和理解过程,及其信息内容调整所引起的语言形式的变化。

开始关注课堂教学的动态过程的研究以来,国外相关的研究如火如荼,内容更加丰富,主要集中在对课堂会话的特征、师生间的话轮转换等的研究。[8][9]20世纪80年代,国内兴起了对课堂会话结构的研究,大规模的研究是在90年代或末期之后,主要集中在对大、中、小学英语课堂教师的教学语言的调查、分析。[10][11]他们的研究基本沿袭国外学者的思路与内容,涉及师生对话模式、教师的提问、教师反馈、教师指令、教师话语的质和量。此外,也有一些研究是从教师话语量、教师话语的句子特征、内容和功能方面揭示大学英语教师话语对课堂互动的促进作用及影响的。[12]这些研究虽然也是从语言事实出发,关注课堂教学的互动交际,但基本都是对语言的静态描写,不够深入、系统、全面。

纵观国内外研究现状,可以看出目前的研究从范式上看主要包括理论研究和实证研究。理论研究主要是对课堂师生对话、师生交互形式的论述;实证研究绝大部分集中在教师话语的某些方面,如教师的话语量、教师的反馈等,对学生话语研究甚少,教师与学生言语交互方面也只涉及到了主体间的言语交互形式与学生成绩、学习效果之间的关系研究,而关于师生在课堂上是如何利用言语这一语言媒介进行互动交际促成互动教学还尚未被学者们所涉猎。我们运用会话分析的研究方法,分析教师的话轮操控与学生平等参与课堂会话的关系,以期能为目前的大学英语课堂教学研究提供一种全新的视角。

3 会话分析研究方法对教学互动的启示

会话分析(Conversation Analysis or CA)是20世纪60年代出现在美国的一种社会学研究方法,自提出以来,始终坚持以人类的言语交际为出发点,探讨言语交际背后的社会秩序。具体做法就是通过话轮设计、序列以及话轮和序列所执行的行为的研究,分析言谈应对的序列组织及社会行为的实施规律。

话轮是会话分析的基本单位,是某一讲话人在一个典型的、有序的、多人参加的会话中单独讲话的时间段,[13]言谈应对中交际者所遵循或墨守的话轮转换机制保证了在某个特定的时刻只有一个人讲话,[14]并且得到说话权的交际者应该以最小的话轮构建单位组建自己的话轮。[15]因此,话轮的构建和分配展示了会话分析的方法论特征,即把言语交际理解为一种系统的、具有高度组织性的社会现象。

话轮转换机制在课堂教学中体现为教师与学生以及学生与学生之间按轮次进行说话,并且可以通过教师操纵话轮来激发学生积极参与课堂活动。但是由于课堂教学是教师一人对学生多人的会话,教师如何通过巧妙操控话轮来保证学生获得话语权的平等显得尤为重要,我们通过微观分析师生课堂会话过程,展现教师通过话轮分配从而保证学生话语权均衡的常规做法,有助于我们理解师生课堂交际过程中的话轮转换和分配对于调控学生积极参与课堂的作用。

4 会话分析研究视角下教学互动的实施策略

利用会话分析的研究方法,我们对教师如何通过操控话轮来取得教学互动的策略进行了探讨,主要有两种:不予理会和最小回应+重新调整。不予理会指教师在序列发展过程中对于学生某一或某些话轮执行行为的漠视或忽视,而最小回应+重新调整则是教师对学生的行为给予最小回应后转移话题或重新分配话语权。不予理会可能包含教师对上一讲话人话轮的置之不理后重新选择下一讲话人,而最小回应+重新调整也可能紧随教师对上一行为不予理会之后,因此这两种常规做法在师生课堂会话过程中并非孤立存在,而是相互交织的。

4.1 不予理会

不予理会是师生会话过程中典型的教师对某一学生不断插话抢夺话轮行为的调控。课堂教学中鼓励学生积极参与课堂会话并不意味着少数学生反复参与,大多数学生保持沉默,高效课堂应该保证调动每个学生的学习热情,使大多数学生能跟得上课堂教学的节奏,积极回应教师提出的问题及组织的教学活动。如果出现个别学生主导课堂会话的局面,教师应巧妙干预。运用会话分析关于话轮分配的原则,教师可以在会话序列发展过程中自然有效地控制反复、过多参与的学生,并在不伤害学生面子的同时将话轮分配给其他同学。我们通过下面的语料具体分析:

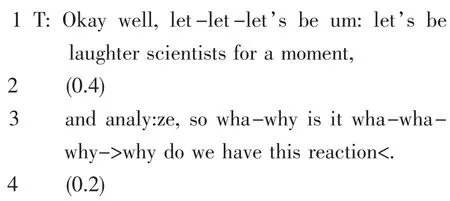

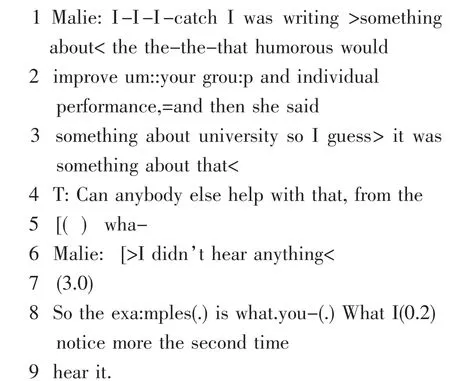

被节选会话之前是全班在听老师从CD中播放的一段笑话,听完之后,Lily自我选择对笑话进行评价,认为并无可笑之处,老师赞同她的评价之后接着问其原因。Lily说她感到可笑的是无可笑之处竟也被称其为笑话?全班同学发出了笑声,然后就是上面语料中的第1行老师问其他同学的观点。我们可以看出1-5行都是老师在提问,3行和5行是真正的 “wh”问句的出现。老师的提问话轮在第5行到了话轮转换相关处,因此第6行的沉默应该是由学生负责的。

第6行学生应该讲话而没有讲,而当会话出现沉默之后交际双方都有可能开始讲话,从而导致了7和8行师生话语的重叠。第5行老师在话轮构建成份末尾发出了一个表示拖延的 “Um:”,预示还有话要讲,但是紧接着教师并没有继续话轮,而是在0.4秒的沉默之后才开始讲话,这时正好Lily在第8行自我选择[14]704为下一讲话人开始讲话,于是就出现了话语重叠。会话中出现重叠话语的现象虽然是普遍的,但却是暂时的,必然有一方会很快退出,[16]Lily进行评价之后主动退出,老师在第9行继续提问。 “somebody”不定代词的选择充分表明老师选择了Lily之外的其他任何同学为下一讲话人,而并没有理会Lily在第8行所作出的评价行为。Lily第8行退出后又在第10行自选继续讲话,再次与老师的话语重叠,然后又退出。

第11行0.4秒沉默之后老师用 “wh”问句继续提问,同时对Lily快速微微点点头,然后开始将目光转向其他同学,并最终朝向Elber,但是对老师通过眼神和手势选择Elber为下一讲话人的非言语行为,并没有得到Elber的理会,于是3秒的沉默后,老师发起了 “wh”提问的言语行为,Elber在第17行发起了会话修正希望得到老师的确认,18行老师进行了确认,之后学生仍然没有进行问题的回答,于是0.8秒沉默后老师重述了先前的问题。[15]144

从上述会话过程我们不难发现,老师在12-14行使用了言语或非言语的话轮设计来选择Lily之外的其他同学为下一讲话人,从序列进展来看,是对前一话轮Lily行为的不予理会,但通过不定代词和名字这样的词汇选择巧妙地将话语权转向非Lily的其他同学,即使Lily的话语权受到限制,也使其他同学自然取得话语权。

4.2 最小回应+重新调整

根据会话分析话轮转换机制,话轮的长度并不是固定的。从理论上讲,当前话轮讲话人可以无限延长话轮的长度,但是话轮转换机制作为一种局部管理机制,本身就是对会话中交际者话语权这种“稀有资源”的调控,所以得到话语权的交际者应该以最小的话轮构建单位来组建自己的话轮。[15]69但是在课堂教学中,经常会出现学生过多构建话轮的情况,语料中老师的最小回应+重新调整就是在会话过程中对学生过度扩展自己话轮现象的调控。

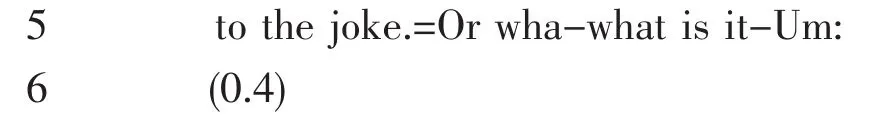

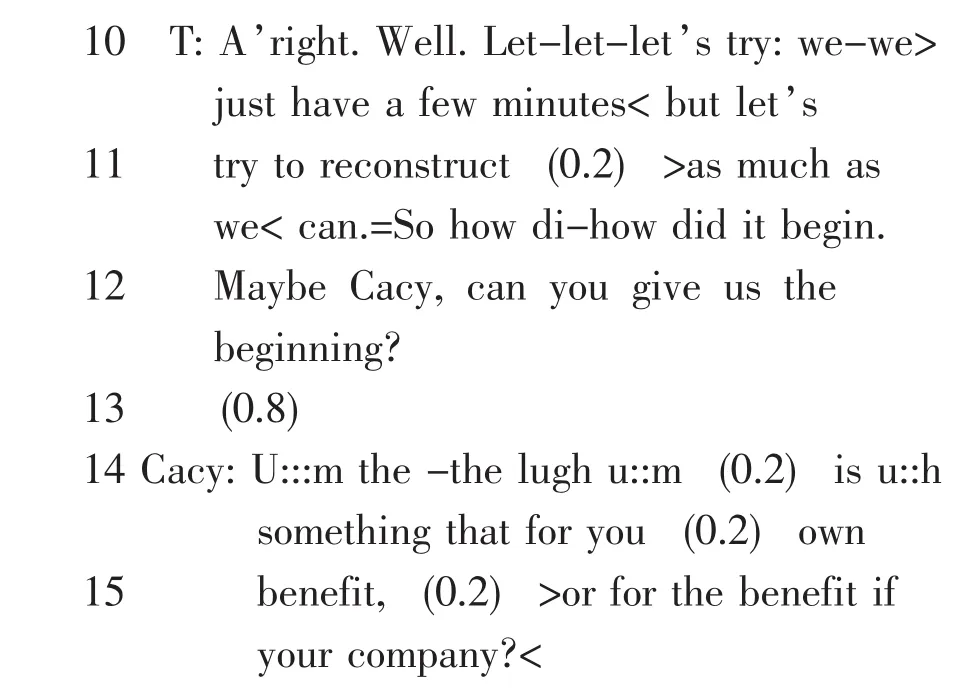

第1行之前老师让学生们听一段录音材料,听完一遍之后问学生对录音的理解程度,Malie通过自我选择回答了老师的问题,说她听懂了70%,只有再听一次才能听懂重点和细节之处。老师问她第一遍听到了什么,在复述听到的内容时,Malie提到了一个细节,老师接着就要求她确切重复听到的细节是什么,第1行就是Malie对老师提出的要求的回应。但从Malie在第3行的话轮设计 “I guess”以及 “it was something about that”语速的加快,说明她也不能准确复述细节部分,所以在第4行老师发起了一个请求,并使用 “anybody else”选择班里其他同学为下一讲话人来执行第4行的行为。就在老师一个话轮结束又开始第二个话轮时,Malie自我选择插话进来,与老师话语重叠,老师放弃了话轮。第7行3秒的沉默从话轮转换角度来看是老师在第4行所选择的除Malie外其他任何同学可以开始讲话的机会,但是Malie再次进行了自我选择,继续解释如果再听一次,她将听明白细节部分。

由于8-9行也是Malie在没有被邀请的情况下自我选择讲话,这样在她两次自我选择取得话语权后,老师使用了最小回应+重新调整构建话轮。第10行话轮起始位置简短的 “A’right”紧跟预示着非优先回应的 “well”[17]都从话轮设计上体现出对前一话轮Malie行为的搁置,之后又用 “let’s…”提出建议或提议,将学生重新转向对之前问题的关注,自然地改变了行为的接受对象,并在第12行使用姓名明确指定了下一讲话人 “Cacy”,从而委婉地制止了Malie继续讲话。

10-15行的师生会话清晰地展现了老师在课堂交际中如何遏制某一或某些学生过多抢夺话语权,给其他同学提供参与机会的过程,而这些做法完全是在会话进展中通过对话轮的操控实现的。无论第一种不予理会还是第二种先给予最小回应再进行调整都是老师巧妙操控话轮以保证学生平等参与会话的机会。

5 会话分析研究方法对教学互动的综合意义

上述微观分析客观真实呈现了师生课堂互动的细节,从理论上来讲,拓宽了现有关于课堂会话话轮转换分析的思路。过去的研究认为课堂上的话轮转换是受老师控制的,主要以老师发起的行为作为出发点,对老师选择下一讲话人的方式进行了各种研究,而几乎所有研究都将老师的第三话轮看作是对学生回应之后的评价或反馈话轮,语料分析表明老师对于话轮的分配并非仅仅局限于在始发位置的话轮中,也可能是在第三话轮。从研究方法来看,运用会话分析对课堂师生交际过程细节的客观描述,我们更深刻地理解教师在课堂教学中具体实施行为的过程,例如我们提到的老师如何利用话轮设计、眼神手势等非言语行为、把握讲话时机等相互作用来成功执行了不予理会和遏制过多参与的行为。从教学法来看,过去的研究认为,课堂教学任务的完成和学生参与教学活动是机械刻板的,会话分析的研究方法无疑为课堂教学行为的分析注入了新的活力,使任务和教学活动的进行条理和系统。我们仅仅是从会话分析话轮转换机制角度出发,对于老师如何通过话轮来促进学生平等参与课堂的一种研究视角,会话分析研究中有无穷的宝藏值得我们在今后的研究中继续挖掘。

6 结语

不予理会和最小回应+重新调整是我们的语料中反复出现的教师用来控制学生过多插话或参与的会话常规,是在会话的序列发展中教师巧妙转换和分配话轮的做法,既没有直接威胁学生的面子,也没有打断会话的延续性,在保证课堂教学任务顺利实施的同时,也调动了绝大多数学生参与的积极性。