特定金融风险时期的政府作为问题研究

张立

摘 要:某市在本轮担保圈系统性信贷风险、关联企业濒临破产和银行竞相抽贷的市场失灵情形下,通过开展多元化施救和开放式重组,挽救多年来积累下来的企业优质资源,击破银行竞相抽贷、企业轮番破产的囚徒困境,并依据自愿和多方合作博弈,以较小代价处置区域金融风险。分析认为,地方政府在特定金融风险时期,在尊重市场规则的前提下,通过周密的规划和安排,可以在区域金融风险处置中发挥积极的组织、调控、协调和谈判等作用。

关键词:信用违约;风险处置;市场失灵;政府干预

中图分类号:F830 文献标识码:B 文章编号:1674-2265(2016)06-0048-06

传统经济学理论认为,在市场经济条件下,政府的主要职能是制定市场规则、维护市场秩序、提供公共产品和公共服务以及纠正市场失灵。最近几年,随着国内经济转型升级过程中的震荡、波动,因担保圈引发的区域性甚至系统性信贷风险逐渐暴露,并初步流露出难以把控的市场失灵迹象。因此,学界、业界以及决策层越来越重视政府在矫正这方面市场失灵中发挥规范作用的研究和探索。但具体到操作层面,却面临着一系列技术难题。比如,什么样的情形才是市场失灵?政府如何准确把握市场失灵的特征和表现?如何选择介入时机?怎样的矫正策略和方式是规范、恰当的?这一系列问题,既需要理论的突破创新,也需要实际操作案例的有力佐证。为此,本文引入了某市主动介入并成功化解当地三家大企业系统性风险的案例,试图对上述问题做出解答。

一、企业风险及政府应对

(一)接连出险的大企业

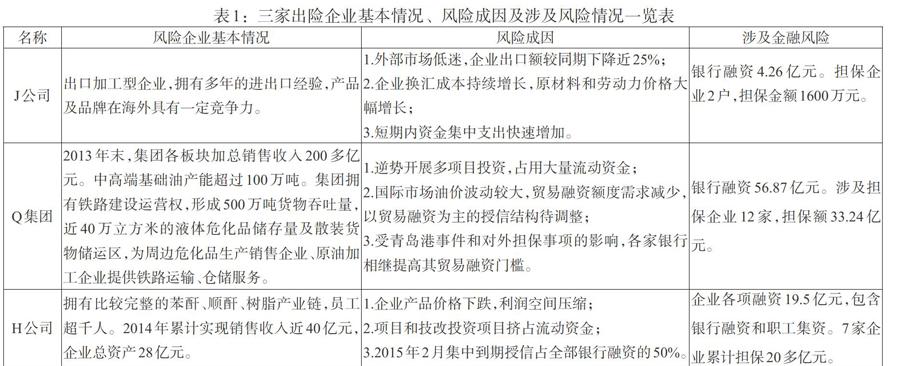

2012年以来,该市先后有多家企业出现资金链、担保圈断裂风险,其中,J公司、Q集团、H公司(见表1)均引起了市、区(县)两级政府的关注。J公司是该县引进的外商独资企业,为集纺纱、织布、染整、服装于一体的纺织企业。2012年以来,由于受纺织行业不景气、劳动力成本上升等因素影响,资金链持续紧张。2013年9月,J公司因涉及经济诉讼银行账户被查封,各家银行贷款约9600万元集中到期,致使企业资金链断裂,5家债权银行4.26亿元银行贷款受到威胁,风险集中暴露。随后,企业发生小额贷款债务人讨债,企业管理人员离场事件,并很快停产、欠薪,企业遇到前所未有的困难。由于J公司是当地纺织业支柱企业,且为用工大户,企业风险也引起了政府部门的关注。

进入2014年,Q集团资金链也出现紧张。Q集团是该市大型民营企业集团,拥有近20家控股及关联企业,集团主营原油加工及石油制品制造等。截至2014年1月末,该公司在27家银行合计融资56.87亿元,其中,市外银行融资29亿元,占全部融资额的51%,涉及12家企业担保总额33.24亿元。2014年6月份以来,部分银行特别是辖区外银行连续收缩信贷业务敞口达19.9亿元。

与此同时,2014年末,H公司也出现了风险,企业各项融资19.5亿元,其中银行融资17.62亿元,职工集资1.13亿元,其他借款0.75亿元,涉及7家企业担保额21.04亿元。该公司为当地最大的股份制企业,员工1100人,且主要关联企业为当地热电公司,热力主要用于周边地区的企事业单位及居民所需生产、生活用气,所以H公司风险也引起了市区两级政府的高度关注。

(二)地方政府的思考与抉择

面对大企业接连出险,市政府与当地区(县)政府综合多个部门组成调研组,对企业风险情况进行了深入调查和思考,基本对面临的局势和采取的措施达成了共识。

1. 银行竞相抽贷后企业必然倒闭、破产。三家企业负债率高,且融资结构单一,基本以银行融资为主,面对接踵而至的资金链风险,如果银行竞相抽贷,三家企业马上会倒闭破产。三家企业出险后,先后有近20亿元到期信贷业务被承贷银行以各种理由拒绝续贷,占全部融资敞口的20%以上。如果放任金融风险的蔓延,经过多年才积累下来的企业资源无法保全。一方面,会导致银行信贷资产严重缩水,影响银企关系和金融生态,进而引发信贷制裁。另一方面,三家企业均为当地核心支柱产业,80亿元的金融资产风险通过“蝴蝶效应”会引发一系列社会震荡,对当地税收、就业产生巨大不利影响,严重影响当地经济发展。

2. 企业出险起因于担保圈,企业优质资产还在。一方面,三家企业出现资金风险的主要原因是宏观经济形势总体低迷、市场需求不振以及担保圈风险传递等外部因素引起的短期资金紧张,如果帮助企业渡过“寒冬”,企业能够重新取得较大发展。另一方面,三家企业均有优质资产和核心竞争力,如J公司生产设备比较先进,管理技术团队健全,员工队伍比较稳定,其产品和品牌在市场上仍然具备一定的竞争力。Q集团的中高端基础油产能超过100万吨,居全国前列;润滑油基础油生产工艺比较先进,集团拥有铁路建设运营权,形成500万吨货物吞吐量,具有较强物流成本优势。H公司的苯酐生产线处于全国前列等等。基于以上两方面情况,市政府判断,三家企业尽管都面临着大环境疲软、经营受限的突出问题,但主要风险还是来自担保圈风险的不良传导以及各家银行竞相抽贷的恶性循环,涉险企业仍然存在一定的市场竞争力和优质资产。于是,市区(县)两级政府决定出手施救。

3. 灵活施救。政府施救有单一资金施救、区域内重组和多元、开放式重组等多种选项。早在20世纪90年代末亚洲金融危机时期,各地也曾经对资金链紧张、面临破产倒闭的企业施以资金救助、信贷“加杠杆”和硬性“拉郎配”等的重组和施救。但后期发展证明,这都是违反市场规则的施救方式,没有从根本上帮助企业解决自身存在的问题,反而隐藏了更大的矛盾和风险,大多数企业最后没有逃脱破产命运,反而给当地经济金融造成更大的伤害。基于前期经验教训,市、区(县)两级政府得出一致结论:单纯资金施救,只能解一时之危,不能从根本上破解担保圈困境、阻止银行抽贷;区域内兼并重组有以往“拉郎配”的惨痛教训,不能使困难企业重生;综合考虑,只能进行多元、开放式重组,采取多种措施,在更大的市场空间内寻找最合适的战略投资者,最终帮助企业走出困境。因此,施救的关键在于,尊重市场规律,针对不同企业采取相适应的策略,在风险企业的产业链上下游寻找到最合适、有意向的战略投资者。因此,三家企业出险后,地方政府把主要精力放在了战略投资者的选择方面,围绕企业产业链上下游,将目光投向了整个国内市场,期望找到最合适、有意向的战略投资者,在化解当前风险的同时,带动当地产业结构升级。

(三)制定多元、开放式施救方案

1.专门组织及其相关决策。面对快速变化的危局,市和当地区(县)两级政府均高度重视,快速成立了由区(县)长任组长、分管金融和工业的副区(县)长任副组长,经信局、中小企业局、审计局、法院、公安局、人民银行、银监办等部门主要负责人为成员的风险处置领导小组;市政府也明确了企业风险处置的挂包领导。三家企业出险以来,风险处置领导小组先后组织召开风险化解会议、债权银行联席会议等20余次,主要在以下方面进行了明确:一是风险企业承贷银行要树立信心,协调一致,与企业共进退,如无特殊情况,不减少原有授信规模,不提高担保条件。二是企业要进一步加强内部管理,做强做大主业,努力降低企业成本,将部分对外投资变现,积极回笼资金,确保不出现欠息。三是通过多种渠道,积极寻找战略投资者,帮助企业走出困境。

2. 制定多元化施救方案。相关决策确定后,地方政府摆正位置,既不干预市场正常运行,又充分发挥了“看得见的手”的作用,制定了多元化的施救方案,并严格遵循标准化流程组织实施。首先,摸清企业家底。政府工作组入驻企业,对企业财务状况和生产经营进行全面监督和管理。如成立了专项审计工作组,进驻J公司开展全面的清产核资工作,出具清产核资报告。其次,政府提供过桥资金,用于银行贷款过桥资金,保证企业不出现逾期和欠息。如由区财政出资5亿元建立过桥还贷资金池,用于Q集团担保企业的还贷周转。第三,组成信贷资金协调领导小组,成立债权银行委员会,对归还银行贷款续贷情况及时汇总报告并协调调度。如H公司出险后,市委常委、常务副市长亲自组织召开债权人联席会,明确各承贷银行要树立信心,协调一致,与企业共进退,并先后与多家省级银行进行沟通,确保其不抽贷、不压贷。第四,积极帮助风险企业恢复生产。如Q集团出险时,企业开工率不足60%,风险处置小组积极帮助企业瘦身,协调下属企业调整产品结构,向高品质油品、特种产品转型。

3. 积极寻找优势重组方。在多元化施救的同时,地方政府把工作重点放在了重组方寻找方面。如对J公司的重组, 为了保证重组质量,当地政府着重寻找行业优势较为明显的战略投资者,最终发现R集团部分产品和J公司纺织生产的产品相同,并且在出口市场还是竞争对手,重组之后能够有效整合资源,实现产能结构的有效升级。在重组过程中,县政府出面多次沟通谈判,并承诺对R集团重组中承担的负资产部分,以划拨电厂和污水处理厂等优质资源予以补偿,不足部分从J公司原有工业用地处置中予以补偿,资产超额部分用于鼓励企业在当地发展。负责J公司风险处置的市委常委也两次亲赴R集团进行沟通。最终,经过近5个月的谈判,2014年 4月,县政府与R集团正式签署战略合作协议,由R集团接盘J公司的资产和负债。对于Q集团、H公司,市、区两级政府积极根据企业的核心竞争力,围绕产品的上下游,在全国范围内寻找优势重组方。最终,经过多次谈判,Q集团与某集团签订战略合作协议,Q集团旗下F润滑油公司也同北京一家环保新材料公司开展了多方位合作。

4. 施救结果及相关各方反应。自2013年9月、2014年初、2014年末,三家企业分别出现不同程度的资金链风险以来,经过地方政府多元化施救、开放式重组后,三家企业先后走出了困境,取得了较好的效果。一是金融债权得到保全。如J公司重组后,重组方R集团承接了三家银行的抵押贷款2.53亿元,某银行通过自行处置质押物方式处置质押贷款3000万元,剩余贷款转为普通债权按法定程序受偿,全部金融债权保全率超过80%。Q集团、H公司债权均得到了100%保全,且无一出现不良。二是职工利益得以最大限度保全。如新公司对原J公司职工债权按100%清偿比例清偿;雇佣双方取得了信任和谅解,超过70%的员工与新公司签署了用工协议,维护了职工队伍稳定。Q集团、H公司的职工也保持了稳定,未出现大量离职潮和上访事件。三是债务人利益得到有效保全。如J公司重组过程中,创设“普通债权差额累进受偿机制”,对普通债权额不足5万元(含5万元)的,按100%比例清偿;超过5万元的,5万元以内全部清偿,超出5万元部分按6%比例清偿。通过对债务人企业优质资产的出售,阻断战略投资人与J公司原有的债务关系,保持了债务人资产的运营价值,保障其可持续发展。对三家企业施救后,经过一年多市场的检验,企业不仅未受到风险的影响,反而通过重组,优化了产品结构,实现了做大做强,地方政府、企业重组双方和债权银行均对重组结果给予了充分认可。

二、对多元、开放式重组的简要评价

淄博市三起大企业风险处置案例表明,在特定金融风险时期,地方政府主导参与风险处置是弥补“市场失灵”的较好选择。

(一)操作较为成功

案例表明,地方政府出手及时果断,施救方式多元、开放,不仅能够实现债务企业、债权银行和政府多赢局面,而且为地方政府优化资源配置、主导产业结构调整和升级提供条件,操作较为成功。具体体现在以下几个方面:一是较短时间内化解风险,保护了大批优势企业。案例中,三家企业从出险到化解用了不到半年的时间,而且化解后,均走上了良性发展道路。如J公司的重组方承接了全部资产和负债,保住了年纺纱2万吨、年产各种规格面料2200万米、服装500万件的生产能力。Q集团目前企业开工率达80%,较出险时提高了22个百分点。二是最大程度保全了银行债权,保护了区域金融生态。案例中,三家企业银行债权保全率均在80%以上,Q集团、H公司在出险时所有贷款均未出现逾期和欠息,良好的金融生态环境进一步契合了银企双方关系,各银行积极向上申请政策,分阶段分层次核销不良贷款,既支持了企业走出困境,又确保了自身不良贷款风险的逐步释放。三是第一时间隔断担保链条,守住了区域性风险底线和社会安全稳定大局。三家企业80亿元的银行融资敞口、近60亿元的担保额度将当地多数重点企业牢牢拴在了一起,地方政府果断出手施救,避免了区域性金融风险的爆发。同时,三家企业均为当地核心支柱企业,对当地税收和就业贡献也很大,通过施救最大程度降低了对就业、税收、社会稳定方面的负面影响。四是推动产业结构升级,优化了区域经济结构。案例中,J集团重组后,不仅淘汰了落后产能,而且优化了区域产业结构。Q集团通过引进战略投资者,企业进行了资产瘦身,对优势产能进行了加强,企业慢慢走出困境,对当地落后产能进行了清理整顿。

(二)地方政府的位置比较客观公正

案例中,地方政府时刻注重“看得见的手”与“看不见的手”同时发力。在应急处置风险上,一是发挥主导作用,设计整体风险处置方案和标准化的流程。案例中,市、区(县)两级地方政府均及时成立风险处置领导小组,制定了多元化施救方案,围绕三家企业风险处置召开的协调会、债权人联席会达数十次。同时,三家企业风险处置基本都遵循了摸清家底、保证不欠息、确保银行信贷供应、维护社会稳定、引入战略投资者等流程,目标一致,有利于各方统一意见。二是帮助企业搭建平台,并积极推进重组进程。案例中,地方政府不仅从全国范围内积极寻找合适的重组方,亲自牵头帮助企业谈判,而且提供大量行政、土地、财政资源推进重组进程。三是积极引导,助推区域经济结构转型升级。多元、开放式施救过程中,地方政府都充分考虑了企业本身和区域经济结构实际情况,力图寻找和促成能够优化区域经济结构的战略重组。

另一方面,在推动企业重组上,政府充分利用市场化手段,寻求最合适的重组方,兼并方要有承担被兼并企业的债务和向被兼并企业增加资金投入、盘活存量资产、搞活企业的能力。案例中,J公司重组方R集团是纺织行业的龙头,有足够实力增加资金投入,盘活存量资产。Q集团重组方选择也是尊重市场,力求能够选择最有利的重组方案。对于银行债权的维护全部通过行业自律成立的债权人联席会,按照市场规则来完成,既能有序帮助企业渡过难关,又最大程度上保全银行债权。企业也是完全根据市场需要,来积极调整产业结构,借助重组契机实现重生,整个过程中,地方政府都完全确保中立。

(三)地方政府作用突出

案例表明,政府主导下风险处置具有调动和处置各类资源、发挥部门间协同效应的比较优势。首先,地方政府具有协调推动的天然优势。风险企业处置涉及地方政府、债权银行、企业自身、战略投资方等多个利益攸关方,各方诉求存在不同,只有地方政府能够协调各方实现博弈下整体利益的最大化。其次,具有资源优势。如区财政出资5亿元建立过桥还贷资金池,用于Q集团担保企业的还贷周转。如在J集团重组中,对重组企业承担的负资产部分,县政府以划拨电厂和污水处理厂等优质资源予以补偿。再如,对所有引进的重组企业,给予税收减免、招工优惠等多方面政策倾斜。工商、财税、法院等部门也开辟了行政审批和法律裁定的快速通道,时间成本大大降低。最后,在地方政府推动下,能够突破地域限制寻找重组方,提高处置效率。重组能否成功,关键在于重组方的选择和双方利益的趋同。案例中,三家企业和所在地政府在重组方的选择上均突破了本地区域的限制,将目光投向全国各地,大大提高了重组的成功概率和效率。

三、特定金融风险时期的政府作为:时机、策略及角色定位

在特定金融风险时期,政府在施救时机选择、策略选择和角色定位上都直接影响着金融风险处置的过程和结果。

(一)时机选择:特定金融风险时期的市场失灵

2012年以来,我国经济发展面临一些突出矛盾和问题,特别是结构性产能过剩比较严重,去产能、去杠杆任务较重,企业资金链、担保圈风险持续暴露。在这种特定金融风险时期,市场处于失灵状态,单靠市场主体自身无法对风险企业进行处置。如果地方政府不及时介入,任由市场自我调节、自我出清,会造成更加严重的后果。一是银行企业均出现不理性行为,形成恶性循环。在宏观经济持续下行背景下,企业面临生产经营受阻和资金链紧张等多种困境,银行不良贷款持续恶化,部分银行出现惜贷抽贷情况,实体经济融资难融资贵加剧,导致更多企业经营困难,不良资产进一步增加。二是市场主体陷入无法自救泥潭。从企业层面说,前期企业多依靠高负债融资发展,而且形成了错综复杂的担保圈,一旦某一薄弱环节出现问题,风险随之出现,企业无力自救。从银行层面来说,银行受不良贷款处置政策和资源限制,无力独立维护债权的完整。三是引发区域性、系统性风险。特定金融风险时期,企业生产经营比较脆弱,风险暴露后,如果不能及时有效地处置企业风险,坐等市场主体自我出清,错过风险处置最佳时间,通过担保链条会快速扩散,引起系统性、区域性金融风险。案例表明,三家企业出现风险后,地方政府在第一时间介入,敢于担当负责,时机准确、措施有力,挽救了多年来积累下来的企业优质资源,击破了银行竞相抽贷、企业轮番破产的囚徒困境。

(二)策略选择:多元化施救与开放式重组

对于风险企业的施救有多种方式,可以通过简单“加杠杆”式单一资金施救,也可以区域内“拉郎配”重组,但实践表明,这两种方式只能暂时解决企业的困难,不足以消除银行疑虑,不足以使企业获得重生,走上良性发展道路。同时这两种施救方式成本较高,不可持续,也掩盖了矛盾,积累了更大的风险。案例表明,在宏观经济持续低位运行、银行因金融风险暴露频频不理性抽贷、企业面临生产经营受阻和资金链紧张多种困境的特定时期,多元化施救与开放式重组的方式才是最有效的处置方式。一是多元化施救是考虑企业整体情况的治本之策,而非权宜之计。案例中,三家企业的施救方案,不仅考虑当前企业面临的资金困难,也考虑了企业出险的根本原因,不仅要求解决企业当前资金链紧张问题,也要求企业自身加快瘦身,还积极引进战略投资者,帮助企业做大做强。二是开放式重组能够提高施救的质量。案例中,三家企业通过市场方式在全国范围内寻找优势重组方,重组后的产业关联效应更加明显。三是该方式以较小的成本实现了各方利益最大化。政府以较小的成本协调各方达成一致意见,减少了各方信息不对称。案例中,地方政府出手后,银行、企业各方都保持稳定,未使风险进一步恶化,合作博弈取得预期成效。

(三)角色定位:调控、组织、协商与谈判

一般而言,如何处置风险是银行和企业双方分内的事,政府没有必要参与其中。但在特定的金融风险时期,相关交易主体都处于非理性状态,市场交易规则已经失效或者失灵。此时,无论从防范和化解金融风险、支持金融改革的角度,还是从维持社会稳定、促进当地经济发展的角度来说,地方政府都没有理由袖手旁观。案例表明,地方政府具有企业自身不具备的调控、组织、协商与谈判的能力和优势。一是政府是有力的调控者。地方政府在风险处置中,能够从宏观和总体上思考问题,可充分发挥其行政、司法和经济三大资源调配功能,整体调配资源、调整结构、控制局面。如在三家企业施救过程中,地方政府通过成立过桥资金池、提供土地资源、提供政策支持等等,来控制整个风险化解过程,并确保取得最好的效果。二是政府是最佳组织者。案例中,地方政府针对出险企业,分别成立了风险处置小组,制订了多元化的施救方案,并组织各部门分步实施。如Q集团风险处置过程中,市区两级政府共同成立了风险处置小组,明确了不同人员的职责,建立了时间进度表,确保稳步组织实施施救方案。三是政府是合适的协商者与谈判者。案例中,在涉险企业自身难保的特殊情形下,地方政府代表风险企业与重组方、银行进行沟通、协商与谈判,平衡各方利益诉求,促进达成一致协议。

(四)作用边界:遵循市场化原则处置风险

由案例可知,地方政府在本轮担保圈系统性信贷风险、关联企业濒临破产的市场失灵情形下,有责任、有能力积极作为,需要以积极的态度、合理公允的行为方式,为有效化解此类系统性金融风险提供行政力量支持。但处置过程中,也要遵循市场规则和各方意愿与诉求。案例中,如果地方政府不是按照市场规则办事,风险企业的债权银行也不会轻易达成一致意见;如果重组方案不是符合风险企业意愿和诉求,重组协议也不会达成,更谈不上风险化解与产业结构升级。同时,地方政府要在风险企业处置的善后服务方面发挥应有的作用,确保处置的效果。一方面,要根据确定的施救方案,督促各方严格执行;另一方面,要为重组各方提供优质的服务,营造良好的经济金融环境。从长远看,处置企业正常运转后,政府特定时期的阶段性任务结束,要考虑适时退出问题,转而将主要工作转移到提供公共产品和服务方面,转移到维护区域金融生态环境方面,通过多种手段激活市场主体造血功能,使得市场主体在遇到风险时能够自我修复。案例中,伴随三家企业运转正常,各种风险处置小组和债权人组织自动解散,取消了各种临时性行政措施,地方政府职能更多转到了提供公共服务、为企业发展创造良好的发展环境方面。

四、简要结论

综上所述,我们认为,在宏观经济持续低位运行、银行因金融风险暴露频频不理性惜贷抽贷、企业面临生产经营受阻和资金链紧张多种困境的特定时期,政府主导参与风险企业处置,选择准确时机、采取科学策略、摆正角色定位,利益相关各方能够比较容易达成一致意见,是化解企业资金链风险,推动地方经济结构优化升级的有效方式。从长远看,应遵循市场化原则,注重适应形势、标本兼治,逐步实现市场出清和恢复市场主体“造血”功能。

参考文献:

[1]张曙光.哈耶科自由主义理论[J].读书2005,(7).

[2]周呈奇.市场秩序与政府干预[J].南开经济研究,2005,(5).

[3]丁悦.地方政府在处置银行授信风险中的作用:双亚案例[J].南方金融,2009,(4).

[4]阳万田.论地方政府在中小金融机构风险处置的作用[J].湖南城市学院学报,2012,(9).

[5]吴士健,高珦琇,刘新民.企业兼并理论的演进与研究现状[J].山东工商学院学报,2007,(12).

[6]贾红睿,何新宇,陈宏民.企业兼并理论研究进展[J].预测,2000,(1).

[7]李文海.我国企业集团兼并重组中政府行为研究[J].统计研究,2007,(6).

[8]邓欣.国有企业并购重组及其策略分析[J].财会通讯:综合, 2010,(6).

[9]扈文秀.章伟果.张涛.兼并多个目标企业的策略选择和时机确定[J].系统工程理论与实践,2012,(1).

[10]苏净.浅谈地方政府在国有企业并购重组中的定位[J].管理观察, 2012,(20).

[11]崔保军.我国地方政府引导企业并购重组的制度选择[J].河南师范大学学报:哲学社会科学版, 2012,(39).

[12]庄心一.资本市场是企业并购重组、产业整合升级的重要平台[J].中国产业, 2013,(1).

[13]李保民.并购重组是中国企业打造“升级版”的重要途径[J].产权导刊, 2013,(7).

[14]唐琳.国有企业并购重组中的产权问题及对策研究[J].财经界, 2015,(11).

Abstract:Under the condition of market failure that there is the systemic credit risk of the guarantee circle,the related companies on the verge of bankruptcy and banks' competition for pulling out the loans,some city conducts a diversified rescue plan and open merger to save the optimal resources accumulated over the years by the enterprises. Thus it broke the predicament of banks' pulling out the loans and enterprises' consecutive bankruptcy. And according to the voluntary game with multi-party cooperation,the regional financial risks are disposed at the lowest price. The analysis believes that in the period of particular financial risks and under the premise of respecting market rules,the local government can play an active role of organization,regulation,coordination and negotiation in disposing of the regional financial risk through careful planning and arrangement.

Key Words:credit default,risk disposal,market failure,government intervention

(责任编辑 刘西顺;校对 GQ,XS)