亟待法治重塑的独董制度

陈宇

2001年8月,一份证监会文件,开启了中国独立董事制度。《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》出台后,在上市公司治理结构体系中,又多了一个新主体——独董。

五年后,修订的《公司法》第123条规定,上市公司设独董,具体办法由国务院规定。至此,独董制度获得了国家立法支撑。

如果向前追溯,早在上世纪80年代末,按照联交所的要求,中国内地在香港上市的股份公司便已率先而动,设立独立董事,拉开了引入大陆的序幕。

从域外试水到中土破冰,再到今天的离职潮数度兴起,随着改革中国的铿锵行进,悄然间,独董制度已度过了15年的不平凡岁月。

15年,在历史长河中,不过是浪花一掬。而15年的时光刻刀,又能改变太多。2001年,独董制度初登大陆时,人们的期许或许如此。

不可否认,这一制度移植初衷良好,在规范公司运作等方面,起到了积极作用,但从长期运行的情况看,特别是独董离职潮所折射出的种种问题,又令人扼腕叹息。

就像,一株渡海越洋而來的苹果树,总是挂不上人们心仪的果实,原因究竟何在?是制度的土壤,文化的雨露,还是市场的光照?

中式独董,有点“先天不足”

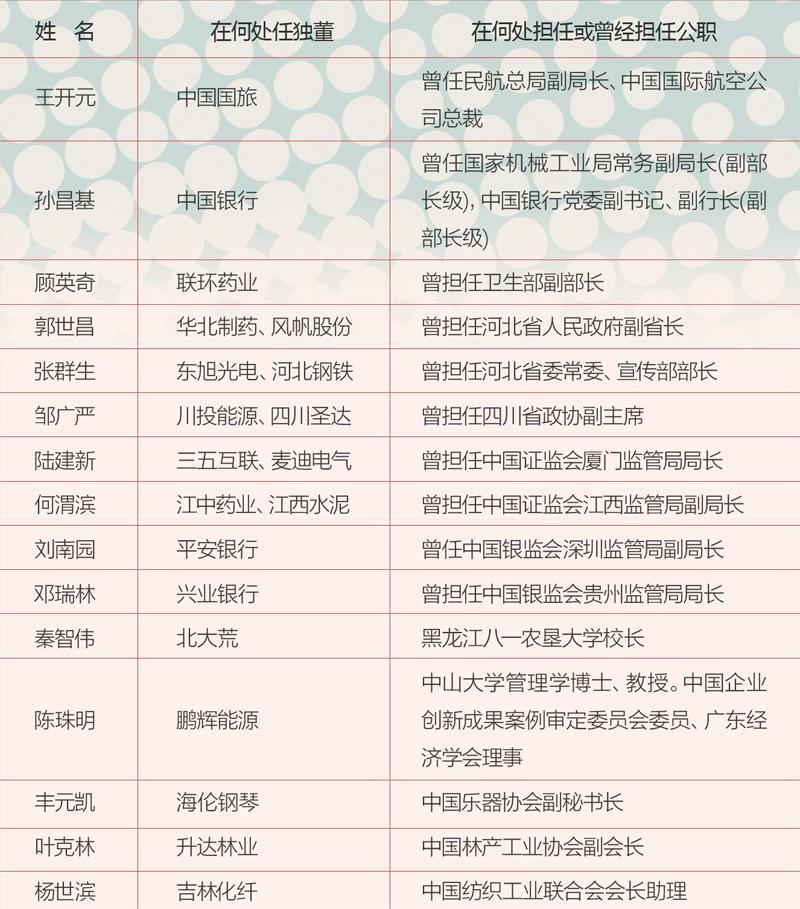

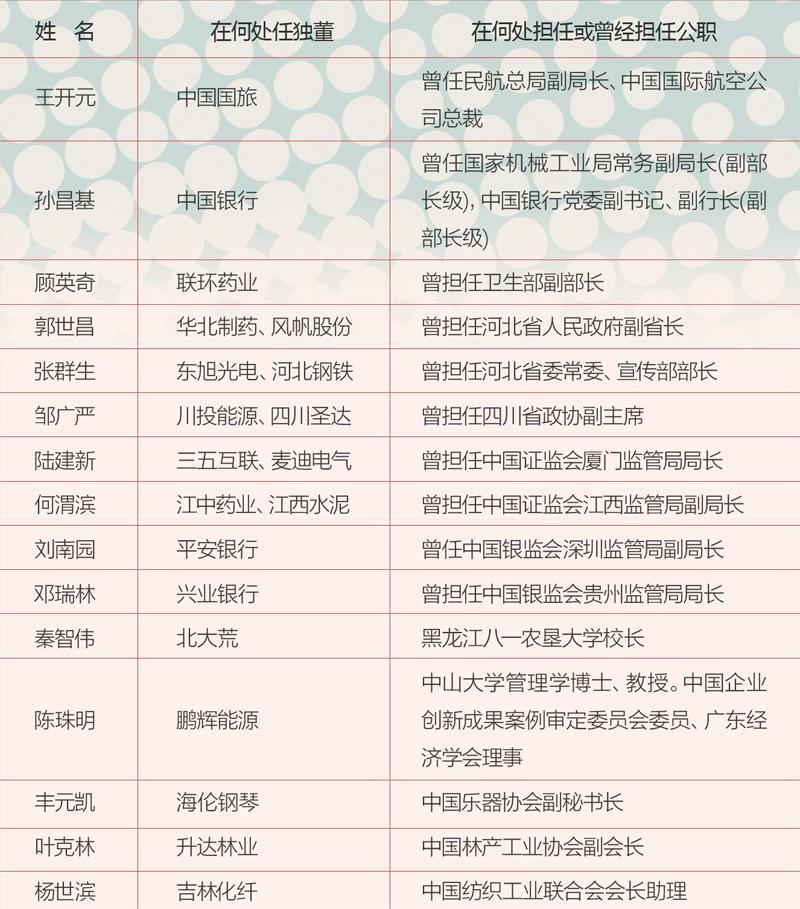

在独董离职潮中,担纲主角的退休官员、高校领导,披挂着权力与金钱的外衣,在市场经济幕布上,投下了长长一抹阴影。

诚然,这种状况与个体的能力、作风等不无关联,却也凸显出当下独董制度的缺失。

一是履职欠“独立”。从薪酬标准看,独董并不自由。《指导意见》要求,上市公司应当给予独立董事适当津贴,标准应当由董事会制定预案,股东大会审议通过,并在公司年报中进行披露。

适当的薪酬,无疑有利于激发独立董事的履职积极性,但将薪酬标准交由董事会决定,并由股东会通过,却是一记败笔。

按照规定,独立董事人数仅为三人,远不能影响董事会。决定董事会的,是控股股东。既然能利用手中的股权优势,掌控独董的薪酬标准,也就增加了干预独董职权行使的可能。

从选任程序看,中国的独董也由董事会提名,并由股东会选举产生,控股股东完全可以影子操纵,选择熟人进入董事会。

再看罢免程序。按照《指导意见》,独董连续三次未亲自出席董事会会议的,由董事会提请股东大会予以撤换。除出现上述情况,以及《公司法》规定的不得担任董事以外的情形,独立董事任期届满前不得无故被免职。

但是,上市公司中普遍“一股独大”,董事会或股东大会的控制权,多半在公司控股股东手中,独董只有沉默,方无解聘之忧,而一旦异议,后果不难想象。

二是权利欠“保障”。写在纸上的权利,看着诱人,却不一定能吃到嘴里。按法规,独董有“独立聘请外部审计机构和咨询机构”之权,《指导意见》中也如此规定,“独立董事聘请中介机构的费用及其他行使职权时所需的费用由上市公司承担。”

但是,实际执行过程中,行不行权由独董决定,拿不拿钱则由公司说了算。

三是监督欠“力度”。翻看法规,都没有明确独董的尽职标准,也没有考核标准。所以,衡量独董是否尽职,存乎于“心”。

至于离职潮中的那些政府官员、高校领导,顶风违纪后,很多不过是退出了事。之前的违纪之举,也就化为了一笔糊涂账。

“通知”并非独董良药

在反腐态势下,呈现的独董离职潮,剑指退休高官、高校领导,固然以雷霆之势,化解了多年“禁而不止”尴尬,却不能釜底抽薪,一揽子解决“独董”之弊。

从实质上看,“通知”借助的是正风高压,突破的是制度执行。如从短期来看,或者一个阶段,固然能下药见效,但在一个相对较长的时期,短板容易凸显。

中国历来就不乏上有政策,下有对策的周旋之术。譬如,为了规避中组部和教育部的“禁令”,一些退休官员“退而不休”,为担任独董捞取好处,采取“曲线”上位策略,可谓“狡兔三窟”。

绝招之一,就是转任行业协会,再去担任独董。据报道,担任宝德股份独立董事的煤炭工业部科技司原司长胡省三,以及任宝钛股份独董的钱桂敬,均为相关协会的负责人。

绝招之二,就是化身学者,再转任独董。据之前的上市公司川投能源公告,西部某省原副省长退休后任独立董事,身份却摇身一变,成了当地某高校管理学院院长。虽说在后面的高校领导独董整治中难免“中招”,却也逃避了之前官员独董清理的那一波冲击。

纵使上面的招数不管用,官员们还会祭出另一个绝招,那就是“拖字诀”,即百般拖延,面对新规迟迟不退。

比如,媒体报道,中海发展独立董事林俊来,也曾任国有重点大型企业监事会副巡视员。退休数月后即赴中海发展就职,上市公司至今未发布其辞职公告。

截至2015年5月18日,人民网金融通过wind数据终端梳理,发现在市值排前100名的上市公司中,22位政府退休官员仍任独董。而且,相当部分的独董曾任职于其公司所在行业,或省市的利害部门领导岗位。

一个致力于建设法治社会的国家,不能将划清官商界限的希望,完全寄托在一纸红头文件上,依靠政策之力澄清市场。更稳固更长久的举措,必须是运行在法治的轨道。

此外,瞄准官员独董、高校独董开火的“红头通知”,基于政策底色,很容易陷入划区作战的尴尬泥沼。与法规制度相比,通知缺少系统性。毕竟,独董问题并不止于这两个群体,离职潮也不完全折射独董之弊。

对退休官员独董、高校领导独董进行清理整顿后,更多的独董问题,还潜藏在冰面之下。由此,需要通过立法形式,扩大独立、专业独董的来源,缓解一股独大、独立董事比例过低等深层次的制度问题。

如果在高度分散的股权结构之下,独董的份量凸显,的确有可能扮演一个监督公司“内部人”、保护中小股东利益的角色。

但在现实中,中国的上市公司并没有实现股权的高度多元与分散,“资本多数决”仍然是我国《公司法》原则。特别是为数众多的国有公司,大股东在公司中拥有绝对话语权,由此稀释了独董的监督权。

2004年3月,伊利股份国债投资巨亏的新闻见诸报端,该项投资“既没有经董事会批准,也没有经股东大会批准”。6月15日,俞伯伟、郭晓川、王斌三位独董发出“独董声明”:由于所提供资料欠详,拟聘请一家审计公司对有关伊利股份资金流动、国债买卖交易和华世商贸公司等问题进行专题审计。

2004年8月3日,在伊利股份当年第一次临时股东大会上,俞伯伟被罢免独董职务,成为因维护“独立性”而被上市公司罢免的独董第一人。被罢免独董后,俞伯伟曾声称要起诉伊利股份,但此后再无下文。

或许,在这拨离职潮之后,通过另一份“红头通知”,又掀起一场针对“大股东”的治理风暴,也很可能收到一定的成效,但没有从立法层面所进行的系统治理,都只是一种临时性、局部性的缝缝补补,长远和整体效果仍然堪忧。

“独董”修法,路在何方

为何要设立独董?立法目的,就是为了让其进入董事会,代表中小股东和公司整体利益,防止董事会为大股东和高层管理者所掌控。

然而,令人遗憾的是,无论是离职潮前,还是离职潮后,始终难以改变的,都是独董沦为花瓶的窘境。财经评论员叶檀便认为,目前中国独董制度下,不管谁当都不可避免是“花瓶”,毕竟是从上市公司拿钱。

叶檀也曾亲身经历过一个实验。2012年5月,天目药业召开股东大会,吴晓波等三位独董卸任,叶檀出任天目药业独董。为表示独立性,看“能不能在这个位置上有改变的空间”,她表态,担任独董的年薪自降8成。

然而,叶檀的独董仅仅当了一年,天目药业于2013年再次易主,她也在当年5月8日,与天目药业董事长宋晓明、副董事长李俞霖及独董赵旭东、崔宏同时辞职。

面对实验失败,叶檀感叹:“如果有一整套完整的选拔惩处机制相配合,那么,政商旋转门的独董和花瓶式的独董,以及因时间关系难以尽责的独董,才有可能被清除出独董的队伍。”

这套让独董能够“独”起来、体现独立性和专业性的机制,关键是修改现行独董制度。首当其冲的,应是《公司法》。

作为公司治理制度中的必要内容,独董本应在《公司法》中作出规定。但是,该法仅在第122条简单规定“上市公司应当设立独立董事”,究竟独立董事应当具备哪些条件,选拔应通过哪些程序,如何保障他们的监督权利,都没有详细规定。

目前,独董的运作,主要依靠的是证监会《指导意见》。但是,在这部“百宝全书”中,却又有不少“纰漏”。比如,《指导意见》规定,“原则上最多在五家上市公司兼任独立董事”。

现实中,有资格上市的,都不是小公司,业务都很繁杂,要真正地尽职尽责地当好独董,除了不能缺席董事会和股东大会,每年还应抽出一定时间在公司调研,查看相关账目,这才能真正了解公司的经营情况,并对上市公司重大事项发表独立意见。

再看之前的官员独董、高校领导独董,兼职数量众多,有的也就能按时领个“薪酬”,甚至都不能保证参加董事会。如果光是一年参加几次董事会,哪能看出大股东的提案或公司的重要交易是否合适,有没有损害中小股东利益?就算有心当好独董,恐怕都力有不逮。

当然,针对两次离职潮,特别是退休官員、高校领导独董问题,还需要对《公务员法》、《公司法》联体修订,将中组部18号文件、教育部要求写入国家法律,通过立法形式全面禁止任何官员,也包括高校领导涉足企业活动,使之成为不可逾越和触碰的法律红线。

与此同时,还需构建党政官员任职跟踪、规范和监督机制,真正在“官”、“商”之间筑起一道制度藩篱。

从立法技术上看,难度最大的,是如何确保独董的“独立性”。这个群体虽然也是董事,但与公司控股股东和普通董事经理等高层人员相比,还是“外来户”,身份上受到排斥,行使权利容易受到阻挠。

而且,随着政府官员独董、高校领导独董的彻底退出,专业人士的比重将得到明显提升。但在业界看来,这只是前期工程,下步关键是如何强化独立董事的权力与责任,真正让这个群体“独”起来。

赋予独董以实权,应是完善独董制度的重要一步。独董应具有对董事长与公司高管的弹劾权,再辅以实施股东表决回避制度,试点独董激励薪酬等,让他们的腰板真正硬起来。

权责应一致,是个基本原则。是以,应为独董设立兼职数量上限,防止精力不暇。立法上应禁止退休官员、高校领导担任,来自高校和研究机构的独立董事,也不能超过独董的一定比例,且控制连任届数。为杜绝“花瓶”现象,应建立奖惩制度,充分发挥独董作用。

从业界的意见看,大都主张应建立提名制度、薪酬机制和评价评估、问责禁入、兼职上限等制度。一个颇为新颖的观点,就是要成立专业的独立董事协会,负责独立董事的培训、考核与推荐,向上市公司董事会差额推荐选任独董,不由上市公司或大股东全权聘任。

总的看,为独董立法是大势所趋,但还需要克服种种阻力。

1999年,国家经贸委与中国证监会联合发布《关于进一步促进境外上市公司规范运作和深化改革的意见》,要求境外上市公司董事会换届时,外部董事应占董事会人数的1/2以上,并应有两名以上的独董。

可惜的是,这一硬性要求只适用于境外上市公司,而不适用于境内上市公司。

另一个尴尬情境是,我国曾多次尝试以立法来替代《指导意见》,但各方未能达成共识,以致立法延宕至今。

上市公司大股东们的强烈抵制,是一个重要原因。之前,曾有专家指出,“首先国资委就很可能会反对”,理由是,国资委正是所有国有控股上市公司的大股东代表。

在2014年《公司法》修订中,独董内容纹丝未动。更蹊跷的是,证监会系统也没有提出该方面的修改意见。

独董离职的潮起潮落间,最终留下的,应是坚固的法治礁石。

自然的伟力,是什么也阻挡不住的。