广州市老年残疾人基本状况、社会保障及养老服务调查*

■胡蓉

广州市老年残疾人基本状况、社会保障及养老服务调查*

■胡蓉

【摘要】根据2012年广州市持证残疾人抽样调查数据,细致分析了广州市老年残疾人基本状况、社会保障及养老现状及需求。调查发现老年残疾人存在经济保障偏低、医疗保障不足等社会问题,在养老服务中面临机构养老供需矛盾突出和居家养老负担沉重等现状,文章提出重视老年残疾人口社会保障需求、健全老年残疾人口专项保障制度、加强老年残疾人口养老医疗救助和完善老年残疾人口社会服务体系的政策建议。

【关键词】老年残疾人; 人口学特征; 社会保障 ;养老服务

作者单位:广州大学公共管理学院社会学系,广州市社会工作研究中心 广州 510006

根据广州市老龄委、民政局、统计局联合发布的2013年广州市老年人口和老龄事业数据,广州市60岁以上的户籍老年人已经超过133万,占户籍人口的16.0%,目前广州市已初步进入中度老龄化社会。按照统计预期,老年人口将在一定时期内继续保持增长态势。随着年龄的增长,老年人机能缺陷和残疾风险也在相应增加,老年残疾人口的增多成为人口老龄化过程中的必然趋势[1]。根据广州市持证残疾人数据库统计,截至2012年,广州市持二代证的残疾人总数为10.9万人,其中60岁及以上的老年持证残疾人口占持证残疾人总数的26.3%。结合第二次全国残疾人抽样调查数据推算,目前广州市残疾人持证率为26.0%,由此推算,截至2012年,广州市老年残疾人总数约11万人。

社会现实要求我们在研究残疾人问题时应特别关注老年残疾人群体,建立残疾人保障体系和服务体系更应以老年残疾人保障为重点。为全面了解广州市持证残疾人在生活、康复、教育、就业、保障等多方面的情况,2012年广州市残联和广州大学联合开展残疾人抽样调查研究,从截至2012年4月18日零时点的广州市二代证残疾人数据库中随机抽取3500名残疾人调查样本(占全市持证残疾人总数的3.2%),与数据库总体相比较,调查样本在地区分布、残疾类型、残疾等级、性别、年龄等变量上与总体分布接近,显示出样本具有较好的代表性。本次调查中,60岁以上的残疾人口为920人,占26.3%。本研究试图通过广州市2012年残疾人抽样调查数据中的老年残疾人口样本,分析广州市老年残疾人口基本状况、社会保障及养老服务现状,并针对目前老年残疾人社会保障和养老服务体系中存在的问题提出对策建议。

1 老年残疾人口基本状况

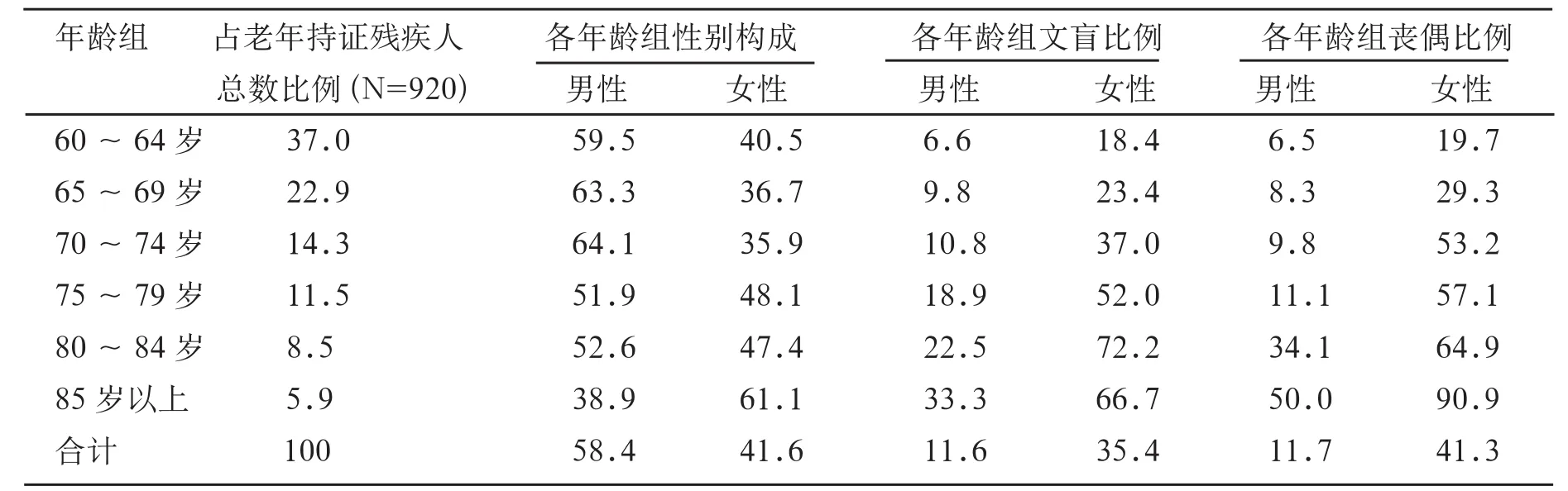

从年龄分布来看,广州市老年持证残疾人主要集中在60~70岁,占老年持证残疾人总数的59.9%,老年残疾人口随年龄增长逐渐减少,85岁以上的仅占老年持证残疾人总数的5.9%(见表1)。

从性别构成来看,不同年龄段的性别构成存在显著差异。从总体上看,男性老年残疾人所占比重更大,占总数的58.4%,女性占41.6%。从各个年龄组别来看,在低龄长者阶段,男性比例更高, 而75岁以上的高龄残疾人中,女性比例显著增加,在85岁及以上的老年残疾人中,女性占到了61.1%,比男性高出22.2个百分点(见表1)。

从教育状况来看,60岁以上的老年持证残疾人中,文盲比例占21.7%,小学文化程度占到46.4%,初中为17.0%,高中(包括中专、技校)比例为9.8%,大专以上学历占3.7%。2006年全国第二次抽样调查数据显示,全国15岁及以上残疾人口的文盲比例为45.4%,相比之下,广州市老年持证残疾人的受教育状况显著高于全国水平。但受教育程度在性别及各年龄组别存在显著差异,年龄越大,文盲比例越高。在各个年龄阶段,女性残疾人的受教育水平都远远低于男性残疾人,充分显示出女性残疾人在文化教育上的弱势地位(见表1)。

从婚姻状况来看,残疾老人丧偶比例高,且两性间存在显著差异。60岁以上的老年残疾人中,丧偶比例为24%,65岁以上的老年残疾人中,这一比例上升至31.1%,年龄越大,丧偶比例越高。从性别来看,女性老年残疾人的丧偶比例更高,超出男性29.6个百分点(见表1)。

表1 各老年年龄组残疾人性别、教育、婚姻状况统计 (单位:%)

从残疾类型来看,广州市老年残疾人中比重最大的是肢体残疾,占58.3%,其次是听力、言语残疾、视力残疾及精神残疾。虽然各个残疾类别中男性比例都高于女性,但不同残疾类型的性别构成也存在差异。精神残疾中男性与女性的分布差别不大,男性仅高出1个百分点,性别构成差别最大的是多重残疾、肢体残疾与智力残疾,男性分别高出27.2、23及22.6个百分点。从残疾类型与残疾等级的交互分类中,我们可以发现,从总体上看,一级老年残疾人所占比例为26.5%,其中视力残疾的一级残疾比例达到52.2%,精神残疾的一级残疾比例达到48.2%,相比之下,肢体残疾、智力残疾的重度残疾比例相对较低(见表2)。

表2 各类型老年残疾人性别及残疾等级构成 (单位:%)

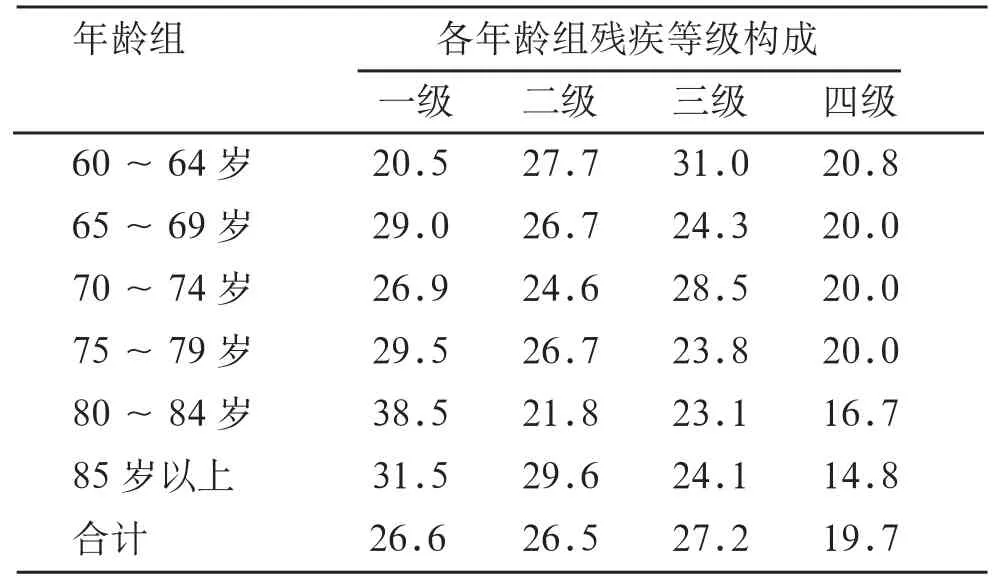

从残疾等级与年龄的交互分类来看,残疾程度与年龄呈现明显的正相关关系。随着年纪的增长,中度(三级)与轻度(四级)残疾所占比重逐步降低,极重度(一级)与重度(二级)残疾所占比例逐步增加。80~84岁的老年残疾人中,一级残疾比例达到38.5%(见表3)。

表3 各年龄组别残疾等级分布 (单位:%)

2 老年残疾人口困境分析

老年残疾人群体是老年人和残疾人交叉的子群体,兼具老年人和残疾人的特征,属于双重弱势群体。老年残疾人的双重弱势特征,主要体现在以下两个方面。

2.1 生理性双重弱势——自然衰老加身体残障

老年残疾人的致残原因大致可以分为两类,一类是进入老年之后,随着年龄的增大,因身体器官自然老化或病变引发身体残疾;而另一类则是在进入老年之前就已残疾或进入老年后因意外等因素导致残疾。无论是哪一类致残原因,年龄的增大必将进一步加剧身心机能的退化,加大身心功能的障碍。在衰老与残障的双重作用下,老年残疾人生理弱势加剧。

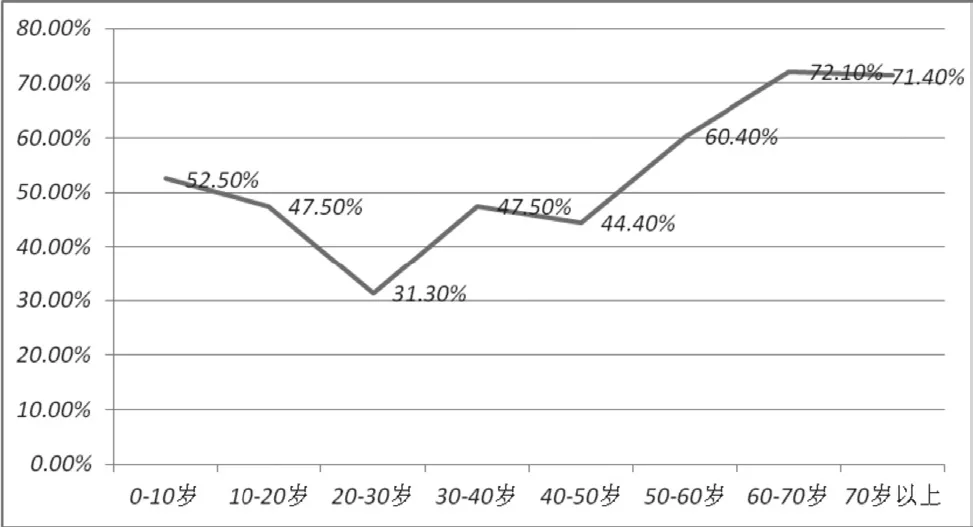

数据显示,老年残疾人致残的最主要原因是疾病,有51.2%的老年残疾人因病致残。女性因病致残比例比男性高出7.3个百分点。随着年龄的不断增长,老年人因病致残的比例也不断提高。结合被访老年残疾人的致残时间,我们绘制出了各年龄段残疾人因病致残比例的折线图。图1数据显示,老年残疾人从50岁之后,因病致残的比例大幅上升,60~70岁达到最高点,之后仍继续维持较高水平。

图1 各年龄段残疾人因病致残比例统计图

从行动能力来看,一半以上的(60.2%)老年残疾人基本可以自由行动,生活不能自理的老年残疾人占老年残疾人总数的16.0%。但随着年龄段的增长,老年残疾人的行动能力和生活自理能力显著下降,85岁以上的老年残疾人中,卧床人员比例上升至13.0%,生活不能自理的比例近四分之一(24.5%),分别比65岁以下的老年人上升了9.1和15.5个百分点(见表4)。

表4 各年龄组行动能力及自理能力统计(单位:%)

2.2 社会性双重弱势——收入低下与家庭依赖

生理弱势使得老年残疾人劳动能力严重缺乏,由于养老保障体制的不健全,老年残疾人收入来源不足,高度依赖家庭。

从收入情况来看,调查显示,2012年广州市老年残疾人口领取职工离退休金的比例仅为30.1%,参加社保、领取基本养老金的比例为54.2%,有15.7%的老年残疾人没有养老保障。调查显示,广州市城镇老年残疾职工的平均退休工资为1959.4元,为同期广州市平均退休工资水平的75%[2]。在农村,老年养老待遇更低,本次调查显示,广州农村老年残疾人的平均养老金仅为每月293.1元,仅为同期广州新农保平均养老金水平的45.6%[3]。在领取退休金、养老金的老年残疾人中,有近一半(46.1%)每月收入低于500元。

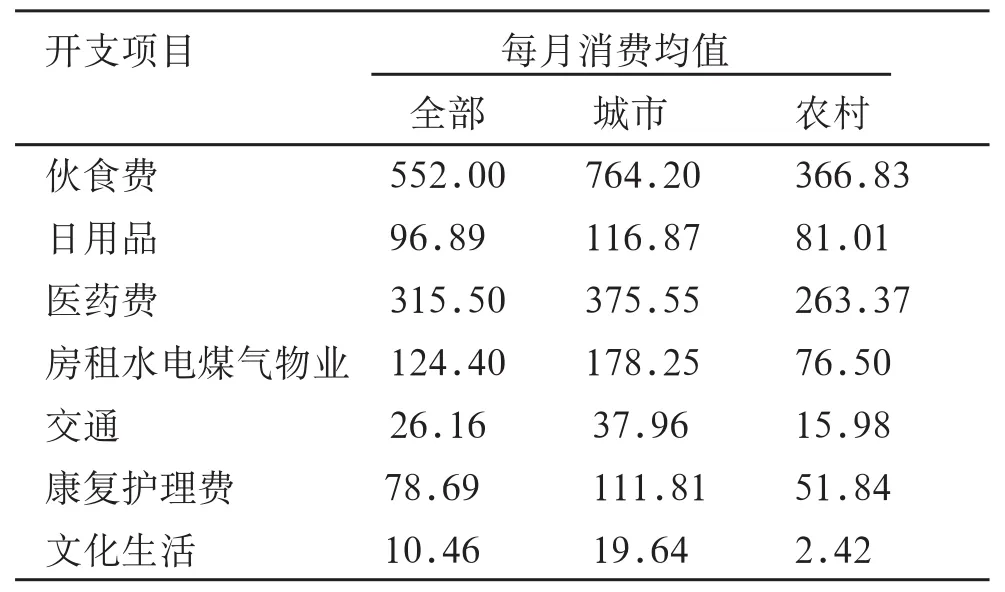

从消费支出来看,广州市老年残疾人的的日常消费结构简单,大部分残疾人的日常开支主要花在食品、医疗及居住上,用以维持生存需要,而康复护理、文化生活等发展性需要则无法在日常生活中得到充分的经济保障,只能削减这些方面开支。调查数据显示,城市老年残疾人家庭的恩格尔系数59.4%,农村老年残疾人家庭的恩格尔系数为64.2%,而2010年广州市城市居民恩格尔系数为33.3%,农村居民恩格尔系数为46.0%。可见无论是在城市还是农村,老年残疾人家庭的生活水平都远远低于整个社会的平均水平(见表5)。

表5 广州市老年残疾人消费支出情况统计 (单位:元)

由于自身收入及养老保障不足,绝大多数老年残疾人需要家庭成员供养。我们的调查显示,有57.7%的被访老年残疾人需要子女或家庭成员供养。而且这种供养的经济和时间成本会随着老年残疾人年岁的增长而不断增加,家庭的经济负担也会不断加重。“因老致残,因残致贫”,已经成为老年残疾人难以回避的残酷现实。与城市老年残疾人相比,农村老年残疾人的弱势更为明显,对家庭依赖程度更强。调查显示,有85%的被访农村老年残疾人需要子女或家庭成员供养,他们经济收入更低,且享受的保障或福利资源更少,农村老年残疾人已经成为老年残疾人中的弱势群体。

3 老年残疾人社会保障问题

目前,广州市已逐步建立起了包括最低生活保障、养老保障、医疗保障、住房保障等内容的社会保障体系。一直以来,广州市市委、市政府高度重视残疾人事业的发展,不断加大投入,全面推进残疾人社会保障体系和社会服务体系建设,残疾人事业也一直走在全国前列。但是,由于多方面因素,残疾人事业发展仍然滞后于经济和社会发展总体水平。尽管现有的保障体系涵盖了部分老年残疾人士,但与老年残疾人的弱势特征和现实需求相比,仍存在较大差距。

3.1 经济保障偏低

老年残疾人的经济来源主要分为以下三类:第一,退休金、养老金及退休前的积蓄;第二,家庭其他成员的供养;第三,低保金或救济金。从现实情况来看,以上几项经济来源并不能有效保障老年残疾人的基本生活需求。

3.1.1 老年残疾人的退休金或养老金待遇偏低。目前我国的养老保险制度采取社会统筹与个人账户相结合原则,养老待遇主要依据本人退休前的工龄及缴交的社会保险费用计发,而残疾人员就业能力弱或者根本就没有就业能力,他们大多只能以有限的资金购买最低水平的养老保险,因此其退休后可以领取的待遇也相对较低。除了退休金或养老金外,年龄更大一点的老年人,按照年龄的不同每月还可以领取30~200元不等的长寿金,作为生活补充。随着经济的快速发展,尤其是近年来CPI指数的不断攀升,老年人微薄的收入仅能勉强维持较低的生活水平,一旦生病或发生其他意外,生活便难以为继。

3.1.2 家庭成员供养能力有限。由家庭供养的老年残疾人缺乏收入,经济上高度依赖家庭,一方面增加了家庭成员的经济负担,另一方面也因护理和照顾的需要,在一定程度上减少了家庭成员的社会劳动时间和工作收入,使得整个家庭陷入收入减少和负担加重的双重困境。本次调查显示,广州城镇和农村老年残疾人家庭户的人均收入分别只占城镇居民人均可支配收入和农村居民人均纯收入的56.3%和69.5%,老年残疾人家庭收入水平远远低于城乡居民家庭平均收入水平。在这样的社会现实下,老年残疾人容易自认为是家庭负担,心怀愧疚,家庭其他成员也容易因经济困境心生不满,疏于照料,从而大大影响老年残疾人的生活水平。

3.1.3 低保或救济水平偏低,保障范围太窄。被纳入最低生活保障范围内的老年残疾人,其生活主要来源于政府定期发放的最低生活保障金。尽管政府一再提高最低生活保障标准,但与老年残疾人口的支出水平来看(见表5),这样的保障水平仍难以为老年残疾人提供有效的经济安全网。另一方面,实际保障范围与需求之间存在较大缺口。调查显示,广州市60岁以上老年残疾人口中,领取低保的仅占9.8%,而且随着年龄的不断增加,低保率反而有下降的趋势,60~70岁,70~80岁、80岁以上残疾人口中的低保率分别为11%、8.8%、7.6%,而有超过四成(40.7%)的被访老年残疾人表示目前生活中遇到的最大困难是经济困难,需要低保;低收入家庭保障的老年残疾人口占到了23.7%。由此可见,从经济层面来看,目前的基本养老保障和社会救助体系与老年残疾人口的实际需求水平之间还存在较大差距。

3.2 医疗保障不足

由于生理上的双重弱势,随着年龄的增长、身体机能的退化,残障程度的加剧,医药开支也不断增加,成为了老年残疾人日常支出中比例最重的一部分。据统计,老年人所需医药费为总人口平均数的2.5倍,一个60岁以上的老年人的医药费将占用其一生医药费的80%以上。医疗费用支出数据也显示,退休人员的人均医疗费用约为在职职工的2~3倍[4]。我们的调查显示,有21.8%的被访者表示目前最需要医疗救助。

近年来,广州市政府不断完善医疗保险制度,实现了城镇居民医保与新农合的统筹合并,同时也在逐年加大医疗救助和资助力度,但老年残疾人的基本医疗保障体系仍存在缺口。

一方面,由于各种原因,部分城镇老年残疾人未纳入基本医疗保障体系。我们的调查显示,有3.1%的老年城镇残疾人口未参加医保(政府供养、公费医疗等不适用医保的除外),没有任何医疗保障。未参保原因主要是认为参保费用过高(占未参保人员的44%)及不了解政策,没人给办(占未参保人员的28%)。根据广州市医疗保险政策,对于参加职工社保,领取固定养老待遇的人员,需要在其购买了10年医保费用后方可以享受职工医保待遇。但是,很大部分老年残疾人由于就业能力差或不被社会认可,早早地下岗或者自谋生计,加上认识不足,在年轻时未购买职工医保,以至于老年时无法享受医疗保障。为此,广州市政府出台了缴纳过渡性基本医疗保险的政策:规定如果达到了退休年龄仍没有交足10年的医保金,可在一次性或按月缴交不足年限的过渡金后享受职工医保待遇。根据有关规定,过渡医保金为上年度本市单位职工月平均工资7.5%(2011年度340 元/月/人)。调查显示,在需要继续缴交过渡性医保金的残疾人中,已有14.8%残疾人因经济困难停缴保费,仅有26.5%的残疾人表示有能力继续补缴剩余的过渡性医保金。

另一方面,即使进入了医疗保障体系,保障水平也难以满足老年残疾人的需要。看病难、看病贵是一个长期存在的问题。老年残疾人身体健康每况愈下,医疗需求日益增强。调查显示,有39.2%的被访老年残疾人患有慢性病,近一半被访者(44.9%)表示目前的健康状况较差或很差。特别是一些治疗费用高、治疗周期长的老年病、慢性病,发一次病,少则上百,动辄成千上万,即使在现有的医保体制下可以获得一些医疗救助和费用报销,但随着医疗费用基数的不断增大,个人支付部分也水涨船高。在有限的经济水平下,老年残疾人年龄越大,疾病越多,反而越不敢去医院看病。调查显示,有30.1%的被访老年残疾人即使有病,也不会立即去医院看病,相当多的贫困老年残疾人对疾病能拖就拖,能熬就熬,严重影响了其健康状况和生活质量。

4 老年残疾人口养老服务现状

由于生理上的弱势特征,老年残疾人的生活照料和康复护理需要家庭和社会的共同关注。老年残疾人的养老方式主要分为两类,一类是集中的机构养老,一类是分散的居家养老。无论是哪种养老方式,现有的制度保障与老年残疾人的实际养老需求间,仍然存在较大差距。

4.1 机构养老供需矛盾突出

调查显示,老年残疾人中有19.5%是独居家庭,有16.3%的被访老年残疾人目前需要机构托养,尽管这一比例只占老年人中的少数,但目前仍无法完全满足。1990年以来,广州市收养性社会服务机构的建设发展较快,尽管目前广州每千名老年人拥有养老机构床位数位于全国前列,但老年残疾人机构养老的状况仍不容乐观[5],在调查中,仅有4.1%老年残疾人在机构托养,其中有将近一半(48.8%)属于自费人员。在现实中,一般的养老院很少愿意接收失去生活自理能力的残疾人,即便愿意接受,也要排队轮候很长时间,且费用昂贵。而目前残联推行的针对智力、精神及多重残疾人的托养服务如“阳光家园”,在年龄段上只针对就业年龄段的残疾人,老年残疾人养老福利机构的建设及服务供给仍是残疾人社会保障的“短板”。

4.2 居家养老负担沉重

老年残疾人家庭依赖性强,特别是那些失去了生活自理能力的老年残疾人,需要家庭的长期照料和护理,往往给家庭成员造成了沉重的经济和精神负担。一个失去生活自理能力的老年残疾人最少影响两个家庭,由此可推算中国现在至少有几千万家庭被老年残疾人的照料护理问题所困扰。与此同时,我国城市空巢家庭比率已达到49.7,地级以上大中城市的比例更高达56.1%,大中城市老年空巢家庭率已达到70%[6],家庭照料负担沉重与空巢家庭问题叠加交织,使居家养老的支撑力变得更为脆弱。

当家庭照料能力不足时,以社区为依托的居家养老服务就变得非常重要了,可以通过专业人员上门,为老年残疾人提供生活照料、康复护理及精神慰籍等服务。但目前残疾人居家养老服务的覆盖面小,服务项目少,且城乡差异明显。我们的调查显示,城市老年残疾人中接受过社区日间照料及居家安养服务的比例仅为9.0%,而农村仅为4.9%。即使在既有的社区养老服务中,也存在一些问题,一方面,社区服务针对性不足,不能照顾到老年残疾人的特殊需求,比如视力残疾老年人出行难、言语及听力老年残疾人沟通困难、精神寂寞等问题突出;另一方面,有些老年残疾人急需的社区服务如社区家政、平安通等还需要支付一定金额的费用,在一定程度上增加了部分贫困老年残疾家庭的经济压力。

5 老年残疾人保障与服务对策建议

5.1 重视老年残疾人社会保障需求

老年残疾人是双重弱势群体,不仅要面临年龄增加、日渐衰老的困扰,还要忍受身体、病痛的折磨。而由于种种观念偏见及政策缺陷,老年残疾人在社会生活中面临着不同程度的观念排斥和制度排斥。因此,要提高老年残疾人口的社会保障水平,首先必须从观念和思想层面倡导和增强“敬老助残”的观念;从法律和制度层面确保老年残疾人口的生存及发展权利。任何人都要经历由年轻到老年的生命历程,很多老年残疾人在年轻时也曾是社会财富的创造者,更重要的是,残疾绝不是特殊群体的特殊经历,而是每个健全人在年老时都可能面对的普遍性风险。因此,我们应该基于“人本主义”理念,关注老年残疾人的生活现状,重视老年残疾人的保障需求,提升老年残疾人的生活质量,由同情、怜悯的人道主义关怀转变为维护残疾人社会与经济权利的制度性保障,明确残疾人与健全人一样平等、自由、自主参与一切社会活动,分享社会文明进步成果的应有权利。

5.2 健全老年残疾人专项保障制度

从理论上讲,老年残疾人社会保障本来就应当属于国民保障体系的必然组成部分,在此将其单独提出,不仅由于老年残疾群体的特殊性而使得针对老年残疾人的社会保障项目应当有不同的安排,同时也说明,我国针对老年残疾人的社会保障和福利内容已经落后于整个社会保障体系的发展,远远不能满足老年残疾人的现实保障需要。目前的残疾人社会保障体系中,缺乏针对老年残疾人的专项保障政策,如广州市老年残疾人可以享受的社会福利或救助,大多是在其他保障体系中“搭便车”。很多福利资源,如残疾人专项补贴、社保或医保缴费资助、医疗救助、日托安养服务、住房保障、消费性费用减免等,都需要进入低收入范围内才能享受,政府关于残疾人相关福利和社会服务政策覆盖面窄,内容不全,涉及到老年残疾人的特惠政策更是捉襟见肘,因此首先必须在制度设计上,针对老年残疾人的特殊困难和现实需求,研究和制定“按需施补”的老年残疾人专项福利和救助政策体系。

一方面,应该在现有的福利保障体制中加强对老年残疾人口的保障力度,应坚持一般性制度保障与专项制度保障相结合、普惠加特惠的原则,在面向社会全体公民的基本保障体系中加大对残疾人群体的福利倾斜,如降低残疾人家庭进入低保、低收困难群体的门槛或者提高低保残疾人家庭的保障标准等,从而扩大目前对老年残疾人的保障范围。

另一方面,应建立并完善针对老年残疾人的社会保障体系。笔者认为,老年残疾人社会保障体系至少应该包括三个层次:首先是基于最低生活保障、医保、社保及各项福利补助为主的老年残疾人基本生活保障体系,满足老年残疾人的基本生存需要;其次是针对老年残疾人医疗救治、康复护理、养老托管等专门需求的专项保障及扶助政策,提升老年残疾人的生活质量;最后是针对老年残疾人家庭的扶助政策,通过如税费减免、就业扶助、创业补贴、护理补助、护理保险等多种方式帮助老年残疾人家庭中的劳动成员增强赡养及护理老人的能力。

5.3 加强老年残疾人养老医疗救助

老年残疾人最担心的就是“老无所养,病无所医”。因此,在社会保险体系中,要积极弥补老年残疾人医疗保险及养老保障缺口,并根据老年残疾人的实际需要适当加大保障力度,提高保障水平。在养老保障方面,相关部门需要特别关注那些因无力缴纳养老保险费而未能享受固定养老待遇的老年残疾人,按其基本的生活需求情况给予一定的补贴或者资助,或者根据现实需要,适当提高老年残疾人的养老保障水平;在医疗保障方面,政府一方面应将老年残疾人全部纳入基本医疗保障体系,享受普惠型的医疗保障,同时应设立针对老年残疾人的补充医疗救助政策,特别是制定针对一定对象(如收入低于一定水平)的老年残疾人门诊医疗、农村老年残疾人的专项医疗救助政策,从而保障老年残疾人的基本医疗和生存的需求。

特别值得注意的是,农村残疾人占我国残疾人口的绝大多数,但由于中国养老保险制度存在明显的城乡差异,残疾人医疗康复资源分布也存在较大的城乡、地区差距,农村地区的老年残疾人的养老及医疗保障水平更低。由于农村老年残疾人家庭经济承受力上的脆弱性以及农村残疾人社会网络资源的稀缺性,政府必须成为农村老年残疾人社会支持体系的主导力量[7]。因此,政府在制定政策时,应该把农村残疾人社会保障作为重中之重,给予农村老年残疾人适当政策倾斜,加大救助及保障力度。

5.4 完善老年残疾人社会服务体系

老年残疾人的社会服务体系应该是一个由政府、家庭、社会多方参与、有效整合、多元责任主体的服务网络,针对老年残疾人的需求及意愿,提供层次化、人性化、多元化的社会服务。第一,要鼓励民间组织和机构介入老年残疾人的养老和康复工作,加强老年残疾人养老机构的建设和服务供给,特别是满足重度老年残疾人的托管需求。一方面,在现有的集中养老机构中适当增加或扩充针对重度老年残疾人的床位,另一方面,要加大投入,加快专门面向老年残疾人安养机构的建设。对于生活不能自理、经济贫困的重度残疾老人,应该由政府出资集中托养。第二,完善居家养老服务体系。居家养老仍是未来很长一段时间内老年残疾人的主要养老方式,政府和社会需要通过多种渠道、多种形式为家庭照料提供制度保障(如为老年残疾人家庭发放护理补贴、引入护理保险等),同时大力推广社区养老服务,大力发展综合服务、生活照顾、医疗康复等社区服务内容,建立健全以社区为基础、专业服务机构为骨干、残疾人家庭为依托的残疾人社会服务体系。特别需要针对老年残疾人丧偶比例高的人口特征,加强对独居残疾老人的生活照料和情感关怀服务。第三,加强老年残疾人社会工作人才队伍建设。老年人的护理保健是一个专业性很强的系统工程,涉及到治疗、预防、康复、护理、咨询和评估等多个方面,需要具备专业知识与技术的人员来实施,因此,应重视老年社会工作者队伍专业化、职业化、制度化建设,提高服务质量和服务水平。

参考文献

[1] 丁志宏.我国老年残疾人口:现状与特征.人口研究,2008,4: 66-72.

[2] 广州平均养老金高过全省.广州日报网, http:// gzdaily.dayoo.com/html/2013-04/26/content_2227812.htm.2013,4,26.

[3] 广州新农保养老金上调20元.大洋网,http://news.dayoo.com/guangzhou/201108/27/73437_18876984.htm.2011,8,27.

[4] 全国老龄工作委员会.老龄工作干部读本.北京:华龄出版社, 2005: 45.

[5] 阎志强.广州人口老龄化与养老机构发展分析.南方人口,2011,6: 1-7.

[6] 老龄委:大中城市老年空巢家庭已达70%.央广网,http://finance.cnr.cn/gundong/20151109/ t20151109_520438564.shtml.2015,11,9.

[7] 许琳,张艳妮.我国残疾人社会保障的现状与问题研究.西北大学学报(社会科学版),2007,6: 80-84.

The General Situation and the Social Security Services of the Disabled Elderly in Guangzhou

HU Rong

【Abstracts】Based on the 2012 sample survey of disabled people in Guangzhou, this paper described the population characteristics and the dual predicament of the disabled elderly in Guangzhou.The investigation revealed the problems in the social security system such as the low economic security, inadequate medical insurance, meanwhile, discussed the issues of contradiction between supply and demand of institutional care, the heavy burden of home care.Finally, this paper proposed some countermeasures and suggestions for improving the social welfare system for the disabled elderly.

【Key words】Disabled elderly; Population characteristic; Social security; Elderly care

作者简介:胡蓉 讲师 博士;研究方向:社会分层与流动、弱势群体研究

*基金项目:广州大学人文社科学术团队项目(201403XSTD)

[中图分类号]C913.69

[文献标识码]A

[文章编号]2095-0810(2016)21-0069-07