学困生与学优生学习心理特征比较研究

苏 杰

(定西市交通路中学,甘肃 定西 743000)

教育心理

学困生与学优生学习心理特征比较研究

苏 杰

(定西市交通路中学,甘肃 定西 743000)

为了解学困生与学优生学习心理特征方面的差异,采用自编问卷《初中学生学习心理特征调查》,对农村某中学和城区某市级示范性中学的143名初中学生进行了问卷调查。研究显示:学困生与学优生在学习兴趣、课堂参与程度、回答问题等方面不存在显著差异,而在学习目标、学习自主性、上课注意力、克服困难、考试焦虑、课堂安全感等方面存在显著差异。建议教师通过分层教学和因材施教等教学措施,逐渐提升学困生的学习信心,以达到教学目标的要求。

学困生;学优生;学习心理特征;比较研究

农村地区中小学由于教学设施相对落后、教师教育观念陈旧、教学方法单一等因素,学困生成为制约农村中小学教学质量提升的瓶颈问题。开展学困生与学优生学习心理特征及教育矫正对策研究,揭示学困生的学习心理特征,构建关于学困生教育矫正的策略体系,对于提高农村学校教育教学质量、实现城乡教育均衡发展具有重要的现实意义。

国内外学者对学困生的界定方法主要有三类:一是侧重于理论层面的质性界定,依据“知识与能力”的发展状况设定;二是侧重于操作层面的量化界定,依据学业成绩水平标准判断学困生;三是定性定量相结合的综合界定。[1]

本研究对学困生和学优生的界定,借鉴了国内外学者的界定方法和界定标准,主要是从学业成绩方面的量化层面界定:即学生智力水平正常(排除智商在智力落后范围的学生),在教育部门组织的统一质量检测中,语文、数学、英语三门课程的成绩有两门不及格的学生界定为学困生;三门课程的成绩均在80分以上(满分为100分)的学生界定为学优生。

一、研究对象和方法

1.研究对象

学困生以定西市安定区农村某完全中学初中部一、二年级2个班全体学生为研究对象,学优生(对照组)以定西市某城区市级示范性初级中学二年级学生为对象,随机选取2个班的前35名学生作为学优生被试。

2.研究工具

采用自编问卷《初中学生学习心理调查问卷》为工具,以匿名方式由学生填答。问卷主要涵盖性别、年级、年龄、父母学历、家庭类型及语文、数学、英语统一检测成绩等基本信息;关于学习心理特征共有20个问题,9个维度(包括学习的兴趣、动机、目标、态度、注意力、自信心、情感、焦虑、归因等内容)。问卷信度与效度经与班级成绩检测对比,符合实验要求。

3.研究过程

以2015年秋季期中统一质量检测成绩为标准,于2015年11月上旬由课题组成员亲自测试,使用统一的指导语。共发放问卷146份,收回问卷143份,剔除无效问卷2份,有效问卷141份,有效率为98.60%。

4.问卷数据处理

对有效问卷进行编码,运用SPSS19.0版本软件对问卷数据分析处理。

二、研究结果

1.基本信息

在141份有效问卷中,其中男生65人,女生76人。按照本研究对学困生的界定办法及标准,有学困生26人。经统计分析,农村初级中学学困生比率为28.26%;学困生的父母文化程度普遍偏低,初中及以下文化程度占到了84.62%;学困生来自农村家庭的占92.30%,学困生家庭普遍存在着收入低、经济条件相对较差等情况。

学优生(对照组)63人,其中男生占42.9%,女生占57.1%。学优生中,父母文化程度为高中及以上的占58.7%;家庭成分方面,来自干部和城市个体户家庭的占65%。学优生家庭父母文化程度、家庭经济条件明显高于学困生家庭。

2.学困生与学优生(对照组)学习心理特征比较

学困生与学优生在学习兴趣、课堂参与程度、课堂回答问题方面的显著性差异值P>0.05,说明没有显著性差异,视为均值相等;在学习目标、学习自主性、上课注意力、克服困难、考试焦虑、课堂安全感等方面呈现显著性差异,有的存在特别显著性差异,详见表1。

表1 学困生与学优生学习心理特征比较显著性检验

注:*表示P<0.05,**表示P<0.01,***表示P<0.001,下同。

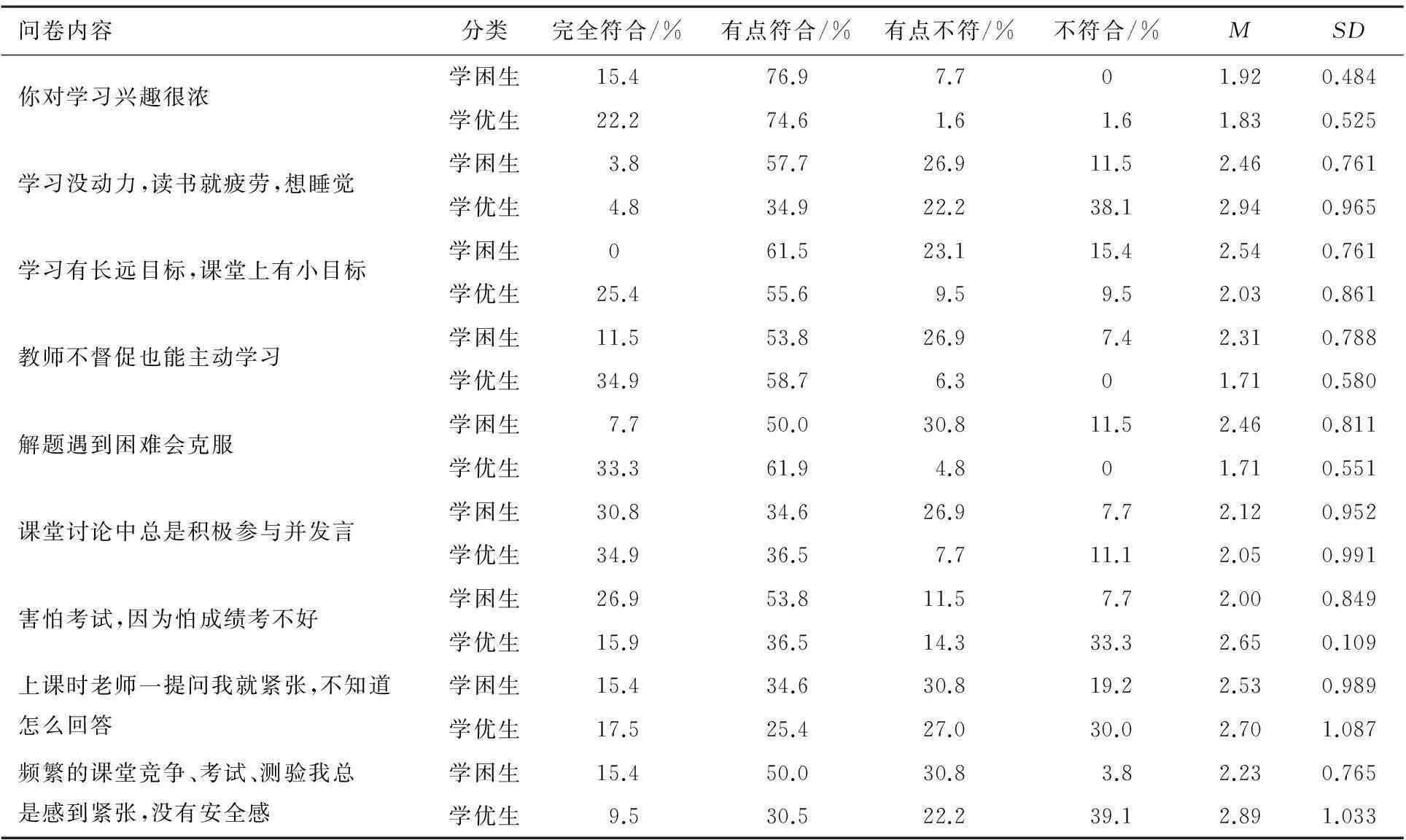

3.学困生与学优生学习心理特征分析(详见表2)

表2 学困生与学优生(对照组)学习心理特征问卷回答比较

三、讨论

1.学习兴趣

对“学习兴趣”的回答:选择兴趣很浓或浓的学困生为92.3%,学优生为96.8%,显著值为0.417>0.05,表明没有显著性差异。但对“最爱学习的学科”的回答:学困生选择语、数、英的占42.31%,选择艺术或其他学科的57.69%;学优生选择语、数、英的占66.7%,选择艺术或其他学科的占33.3%;“最不喜欢学习的学科”回答:学困生选择语、数、英的占65.38%,而学优生占31%,存在较大差异。因此,教师在平时的课堂教学中,要创设民主平等的师生关系、和谐的课堂教学氛围,注重培养学困生对学科课程的学习兴趣。

2.学习动机

关于“你学习的动力”:选择为了考取大学、将来拥有美好生活的学困生为92.3%,学优生为90.9%;“上课没有动力,只想睡觉”:选择符合或有点符合的学困生为61.54%,学优生39.7%。经检验显著值P=0.028<0.05,存在显著性差异。学困生学习动机明确,都是为了考取大学、将来拥有美好生活,但课堂上学习动力不足,注意力容易分散。教师应通过改进课堂教学、因材施教等措施调动学困生学习的积极性。

3.学习自主性

对“教师不督促也能自主学习” 问题的选择:学困生回答完全符合的占11.5%,有点符合的占53.8%,不符合的占34.3%;学优生回答完全符合的占34.9%,有点符合的占58.7%,不符合的占6.3%,经检验显著值P=0.000,差异特别显著。学困生存在惰性心理、自主学习能力差、控制力差是造成学困的主要因素。教师在教学中通过分层教学法,如学习目标分层、课堂教学分层、作业分层等方法,提高学困生自主学习能力和自我控制能力。

4.学习目标

对“有长远的学习目标,并制定了自己的学习小目标”问题的回答,“完全符合或有点符合”的学生:学困生占61.54%,学优生占81%,学优生高于学困生近20个百分点,经检验显著值P=0.011<0.05,存在显著性差异。学困生与学优生相比,有远大的学习目标,但在课上或平时的学习中,不能很好地控制自己,学习自主性不强。教师应注意培养学困生良好的学习习惯。

5.学习自信心

对“解题遇到困难时能够克服困难把题解出来”的回答:学困生选择符合或有点符合的占57.7%,不能克服困难或失去信心放弃的占42.3%。学优生回答符合或有点符合的占95.2%。经检验,对这一问题的回答显著值P=0.000,差异特别显著。学困生自卑心理强,不能克服学习中遇到的困难,学习力不能持久。教师应充分利用课余时间,帮助学困生解决难题、增强自信心。

6.课堂注意力

对“上课时经常走神,注意力不能持久,对老师讲的内容一知半解”的回答:学困生选择有点不符合的占42.30%,选择符合或有点符合的占57.68%;对“课堂上注意力集中在整节课或前30 min”的回答:学困生选择符合的占26.92%,注意力集中不足20 min学困生占73.08%;学优生选择有点不符的占73%,选择符合或有点符合的占27%,课堂上注意力集中在整节课或前30 min学优生占84.1%。对于上课注意力选项,经检验显著值P=0.002<0.01,差异特别显著。学困生课堂上缺乏注意力或注意力不能持久,这是学困生的主要学习心理特征,教师应通过小组合作学习、变换课堂教学组织形式等逐步提升学困生的课堂注意力。

7.学习情感

对“各门课程都喜欢” 的回答:学困生占26.92%,学优生占52.4%;“爱哪位老师就喜欢学习哪位老师的课”的回答:学困生为46.15%,学优生为19%,经检验显著值P=0.04<0.05,差异显著;“在课堂小组讨论中,能够积极参与并踊跃发言”问题的回答,选择完全符合或有点符合的学困生占65.38%,学优生占71.4%,对这一问题经检验显著值P=0.767>0.05,没有显著性差异,视为均值相等。教师应注重学生学习情感因素的培养,增强学生学习兴趣。

8.考试焦虑

“特别害怕考试,因为怕成绩考不好”的回答:选择完全符合或有点符合的学困生为85.2%,学优生为52.4%,经检验显著值P=0.009<0.01,差异特别显著;对于“课堂上老师一提问就紧张,不知道怎么回答”:选择符合或有点符合的学困生为50%,学优生为42.9%,经检验显著值P=0.519>0.05,没有显著性差异;对于“频繁的竞争性课堂活动、测验或考试,总是感到紧张,在学习过程中没有安全感”,选择符合或有点符合的学困生为65.38%,学优生为40%,选择完全不符合的学困生占3.8%,学优生占39.1%,经检验显著值P=0.004<0.01,差异特别显著。学困生焦虑心理严重,学习过程中没有安全感。教师应给学困生更多参与课堂实践的机会,多进行感情交流,逐渐消除学困生的学习焦虑心理。

9.学习归因

“考试成绩不理想的原因”:学困生回答平时没有努力的占69.23%,选择考前没有很好复习的占65.38%,选择自己能力差的占61.54%,选择试题难、运气不好的占19.23%;学优生回答平时没有努力的仅占13.9%,选择考前没有很好复习的占36.1%,选择自己能力差的占9.5%。学困生把自己学业成绩差的原因归于内控因素。教师应尊重学生个性差异,帮助学困生制订适合自身的学习目标,使学困生学会学习、学会求知、实现自我发展。

通过调查研究显示:学困生与学优生在学习动机、学习目标、学习自主性、课堂注意力、学习自信心、学习情感、考试焦虑、学习归因等学习心理方面存在显著性差异。学困生近期学习目标不明确,学习自主性不强,上课注意力分散,惰性心理、自卑心理、焦虑心理、自我效能感低等,这些是学困生学习心理的主要特征。

在学习兴趣、课堂参与程度即课堂发言的积极性等方面学困生与学优生没有显著性差异。学困生学习态度明确,学习目的都是为了考取大学、将来拥有美好生活,在老师的监督下都能主动学习,完成作业。因此,建议教师通过分层教学、因材施教等教学措施,帮扶学困生达到新课程教学目标的要求。

[参 考 文 献]

[1] 丁霞.农村初中“学困生”的产生原因及对策研究[D].长春:东北师范大学,2006.

10.16165/j.cnki.22-1096/g4.2016.04.017

2015-11-20

甘肃省教育科学“十二五”规划课题(GS[2013]GHB0236)。

苏杰(1960-),男,甘肃定西人,硕士,中学高级教师,甘肃省特级教师。

G444

A

1002-1477(2016)04-0072-04

江桂珍]